1089ブログ

2014年11月29日(土)と30日(日)、ファミリーワークショップ「からだが動くエビを作ってみよう」が行われました。

7組ずつ、計14組の小学生とそのご家族37名が参加されました。

このワークショップは、本館1階13室に展示されている「自在置物」(2015年2月8日(日)まで展示)をテーマにしています。

自在置物とは、鉄や銅、銀などで龍、蛇、鳥、甲殻類などをリアルに作り、体の各パーツを自由自在に動かせるようにしたものです。

この日、自在置物についてお話をしてくださったのは、金工を専門とする研究員の伊藤さん。

まず、全員で本館13室に自在を見に行きました。

龍、鯉、伊勢海老、鷲といった、鉄などで作られた本物そっくりの迫力の自在置物を見ます。

そのあと、5室、6室に行き、同じく鉄を材料に作られた刀や甲冑を見ました。

この甲冑を作っていた職人さんが、のちに戦が少ない時代になり、自在置物を作るようになったということです。

そのあと本館地下の教育スペース「みどりのライオン」に戻り、今度は銀で作られた伊勢海老とそのパーツを見せてもらいました。

また、動画で自在置物を実際に動かした様子も見ることができました。

こんなに細かいパーツが組み合わさり、しかも体が動くなんて、すごい技術です。

展示室では見られない、自在に動くさまに釘付けです

そしてとうとう、参加者の皆さんもエビづくりに挑戦。

今日は、さきほど見た銀製の伊勢海老のパーツから型紙を起こしたエビをアルミシートで作ります。

まずは、型紙に沿ってアルミシートから各パーツを切り抜きます。

これを説明にしたがってつなぎ合わせていきます。

作業分担しなくては、時間内に出来上がりません!

全部で64にものぼる細かいパーツを、折り曲げ、貼りあわせ、金具でつなぐのは、忍耐力のいる作業です。

難しいところはお父さんやお母さん、あるいは器用な人が担当。

細かいところは、手の小さいお子さんの方が得意な場合もあります。

自在エビは、家族全員が力を合わせなくては完成しません。

これこそ本当の意味で、「ファミリーワークショップ」と呼ぶべきプログラムかもしれません。

毎年、なかなか時間内に仕上がらないことも多い自在エビワークショップ。

今年参加されたご家族の皆さんは、なんと皆さん時間内に完成させて帰られました!

個性ゆたかなエビがたくさん

最後のパーツである触角をつけ終わり、周りにいたスタッフが拍手で完成を祝福したあるご家族のお父さんは、「このワークショップは、達成感が半端じゃないですねえ~」と一言。

達成感いっぱいの笑顔です

自在置物に込められた作り手の精緻な技を想像し、次に展示室で作品に対面したときには、作り手へのリスペクトなしには見られない、そんな気持ちにさせるワークショップでした。

美しいエビが出来上がりました!

| 記事URL |

posted by 藤田千織(教育普及室主任研究員) at 2014年12月10日 (水)

今日は、「日本国宝展」で大人気の5体の土偶せんぱいに会いに来たんだほ。

(古墳時代の埴輪よりも何千年も古い縄文時代の土偶は、トーハクくんにとって大先輩なのです)

![]() 土偶せんぱーい!

土偶せんぱーい!

![]() こんにちは、トーハクくん。

こんにちは、トーハクくん。

![]() あ、品川さん! 品川さんは「日本国宝展」の考古資料の担当なんだほ。

あ、品川さん! 品川さんは「日本国宝展」の考古資料の担当なんだほ。

だから、土偶せんぱいとも、とっても仲良しなんだほ。

![]() 今回の展覧会で出品されている土偶は、思い入れのあるものばかりだから、

今回の展覧会で出品されている土偶は、思い入れのあるものばかりだから、

今日はぼくが案内しようか?

![]() (さすが、土偶せんぱいのおともだち、親切なんだほ。)品川さん、よろしくお願いしますほ!

(さすが、土偶せんぱいのおともだち、親切なんだほ。)品川さん、よろしくお願いしますほ!

![]() 早速だけど、ぼくたちが今立っている場所、ここがぼくのおすすめの立ち位置なんだ。

早速だけど、ぼくたちが今立っている場所、ここがぼくのおすすめの立ち位置なんだ。

![]() あ! 土偶5体に囲まれているほ!!

あ! 土偶5体に囲まれているほ!!

第1会場の土偶コーナー。奥に3体、手前に2体の土偶が

展示されています

![]() そう、そうなんだよ! 縄文人の「祈り」が形となったのが土偶。

そう、そうなんだよ! 縄文人の「祈り」が形となったのが土偶。

そんな土偶5体に囲まれた、ここは日本国宝展の会場に生まれたパワースポットなんだ!!

![]() (な、何だかすごく興奮しているんだほ…。)

(な、何だかすごく興奮しているんだほ…。)

こうやって見比べてみると、いろんな土偶があるんだほ。

![]() 実際は、たくさんのお客様でぐるりと見回すことは難しいけど、

実際は、たくさんのお客様でぐるりと見回すことは難しいけど、

そのかわり1体ずつじっくりと見て、その違いにぜひ注目して欲しいんだ。

![]() 品川さんは土偶せんぱいが大好きなんだほ。

品川さんは土偶せんぱいが大好きなんだほ。

![]() 「仮面の女神」はいいよね。ぼくが学生の時、「考古学者として生きていくんだ!」って

「仮面の女神」はいいよね。ぼくが学生の時、「考古学者として生きていくんだ!」って

決意した頃に見つかったのがこの土偶。

今回の展覧会で「昔の馴染みに久しぶりに会ったな」って感じがするんだ。

![]() 品川さんの「青春の土偶」なんだほ~!

品川さんの「青春の土偶」なんだほ~!

国宝 土偶(仮面の女神)

縄文時代(後期)・前2000~前1000年

長野県茅野市中ッ原遺跡出土

茅野市蔵 尖石縄文考古館保管

展示期間:11月21日(金)~12月7日(日)

![]() 造形も気に入っていて、顔のかわいさに、ぜひ多くの人に気がついて欲しい!

造形も気に入っていて、顔のかわいさに、ぜひ多くの人に気がついて欲しい!

頭の後ろの仮面を結んだような表現も、丁寧に作っているなって感じがして好きだなぁ。

頭の後ろにも注目です。展示ケースの横からどうぞ

![]() (いきなり土偶愛が止まらないほ…)

(いきなり土偶愛が止まらないほ…)

![]() それに、土偶の表面のフレッシュさと言ったら! 他の土偶ほど表面が荒れていなくて、

それに、土偶の表面のフレッシュさと言ったら! 他の土偶ほど表面が荒れていなくて、

まるで、ついさっき土の中から掘り出したかのようなみずみずしさなんだ。

![]() (さすがにお腹いっぱいだほ…)

(さすがにお腹いっぱいだほ…)

![]() それからね…

それからね…

![]() (カットイン)あー! あそこに「縄文のビーナス」せんぱいがいるほ!

(カットイン)あー! あそこに「縄文のビーナス」せんぱいがいるほ!

国宝 土偶(縄文のビーナス)

縄文時代(中期)・前3000~前2000年

長野県茅野市棚畑遺跡出土

茅野市蔵 尖石縄文考古館保管

![]() おっ「縄文のビーナス」かぁ。この土偶は、縄文時代のもので初めて国宝に指定されたものなんだ。

おっ「縄文のビーナス」かぁ。この土偶は、縄文時代のもので初めて国宝に指定されたものなんだ。

「『縄文のビーナス』が国宝への扉を開いてくれたおかげで、多くの人が縄文時代に関心を持ってもらえた」って、

ぼくは感謝しているんだよ!

![]() あれ? お腹がぽっこりしているほ…?

あれ? お腹がぽっこりしているほ…?

![]() これは妊娠した女性を表現しているんだよ。土偶には、安産や豊穣の祈りが

これは妊娠した女性を表現しているんだよ。土偶には、安産や豊穣の祈りが

込められていたんだろうね。そしてこっちが「合掌土偶」。

国宝 土偶(合掌土偶)

縄文時代(後期)・前2000~前1000年

青森県八戸市風張1遺跡出土

八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館蔵

![]() まさに祈りの姿って感じがするでしょう? しかも、この土偶には補修の痕があるんだよ。

まさに祈りの姿って感じがするでしょう? しかも、この土偶には補修の痕があるんだよ。

![]() 壊れた土偶をわざわざ直したってこと?

壊れた土偶をわざわざ直したってこと?

![]() そう、縄文時代の人たちはこの土偶を大切にしていたんだ。

そう、縄文時代の人たちはこの土偶を大切にしていたんだ。

「縄文のビーナス」や「合掌土偶」からは、土偶に込められた祈りの気持ちがよく伝わってくるね。

![]() 「合掌土偶」せんぱいも女のひとって聞いたけど…本当なんだほ?

「合掌土偶」せんぱいも女のひとって聞いたけど…本当なんだほ?

「縄文のビーナス」せんぱいと比べると、かなり違って見えるほ。

![]() トーハクくん、いいところに気がついたね。じゃあ、この「縄文の女神」を見てごらん。

トーハクくん、いいところに気がついたね。じゃあ、この「縄文の女神」を見てごらん。

(左)国宝 土偶(縄文の女神)

縄文時代(中期)・前3000~前2000年 山形県舟形町西ノ前遺跡出土

山形県蔵 山形県立博物館保管

展示期間:11月21日(金)~12月7日(日)

(右)横から見るとスレンダーさがわかります

![]() わ、”すれんだー”なせんぱいだほ!「縄文のビーナス」せんぱいとはまったく違うんだほ。

わ、”すれんだー”なせんぱいだほ!「縄文のビーナス」せんぱいとはまったく違うんだほ。

![]() でも、「縄文のビーナス」と「縄文の女神」は、ほぼ同時期のものなんだ。だけど、こんなに違う。

でも、「縄文のビーナス」と「縄文の女神」は、ほぼ同時期のものなんだ。だけど、こんなに違う。

![]() なんでかな…???

なんでかな…???

![]() ポイントは土偶の出身地。オーバーなほどに女性らしさを強調する「縄文のビーナス」に比べると、

ポイントは土偶の出身地。オーバーなほどに女性らしさを強調する「縄文のビーナス」に比べると、

あまり女性っぽくない「合掌土偶」や「縄文の女神」は、東北の土偶なんだ。

実はね、東北の土偶はもっと古い時期のものから一貫して、女性っぽい表現は控えめなんだよ。

![]() なるほー! 控えめなのは、東北地方の土偶の特徴なんだほ!

なるほー! 控えめなのは、東北地方の土偶の特徴なんだほ!

![]() そうそう。東北の人は、はにかみ屋さんなんだ。

そうそう。東北の人は、はにかみ屋さんなんだ。

(ちなみに品川研究員は東北の出身です。)

![]() それにしても、「縄文の女神」せんぱいは、とってもシンプルにできているんだほー。

それにしても、「縄文の女神」せんぱいは、とってもシンプルにできているんだほー。

![]() 「縄文の女神」は削ぎ落とされた美しさ。それに対して、「中空土偶」はとっても凝っているんだ。

「縄文の女神」は削ぎ落とされた美しさ。それに対して、「中空土偶」はとっても凝っているんだ。

(左)国宝 土偶(中空土偶)

縄文時代(後期)・前2000~前1000年 北海道函館市著保内野遺跡出土

函館市蔵 函館市縄文文化交流センター保管

展示期間:11月21日(金)~12月7日(日)

(右)頭部の破損箇所をのぞいてみてください。その薄さがわかります

![]() いろんな文様があるほー!

いろんな文様があるほー!

![]() この文様の緻密さ! 文様のあるところと無いところのバランス!

この文様の緻密さ! 文様のあるところと無いところのバランス!

ちゃんと考えて、計画的に作られたと思うんだ。

それに、中が空洞でありながらこの薄さ! 技の粋が詰まっているよね。

![]() 土偶って見どころがいっぱいだほ。奥が深いんだほ。

土偶って見どころがいっぱいだほ。奥が深いんだほ。

![]() そうだね。ぼくたち考古学者は、目の前の資料だけを見るんじゃなくて、

そうだね。ぼくたち考古学者は、目の前の資料だけを見るんじゃなくて、

その背景にあるもののことも考えているんだ。

土偶を見るときも、「これはあの土偶に似ているな」、「同じ時期の土器はこれだな」、

「出土した遺跡はこんな場所だったな」というように、

その土偶に関係のありそうな、たくさんのことを考えながら見るようにしているんだよ。

![]() そんなにたくさん考えているんだほ…!

そんなにたくさん考えているんだほ…!

![]() だから、ぜひ、この5体の土偶たちのふるさとを訪ねてみて欲しいな。

だから、ぜひ、この5体の土偶たちのふるさとを訪ねてみて欲しいな。

どんなところで、この土偶たちが作られたのか見てきてください。

そうしたら、土偶の魅力が伝わってきて、ますますおもしろくなります。

![]() いつかぼくも見に行くほー! 品川さん、今日はありがほーございました。

いつかぼくも見に行くほー! 品川さん、今日はありがほーございました。

もっと活躍して、土偶せんぱいのように品川さんから

熱く語ってもらえるようになりたいと思った、

トーハクくんなのでした

「日本国宝展」の会期は残り1週間をきりました。

現在、国宝に指定されている土偶5体すべてを一度にご覧いただける貴重な機会です。

ぜひ、お見逃しなく!

カテゴリ:研究員のイチオシ、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2014年12月01日 (月)

「日本国宝展」(2014年10月15日(水)~12月7日(日)、平成館特別展示室)は、

11月28日(金)に30万人目のお客様をお迎えしました。

多くのお客様にご来場いただきましたこと、心より御礼申し上げます。

30万人目のお客様は、栃木県足利市よりお越しの藤田四郎さんです。

藤田さんには、東京国立博物館長 銭谷眞美より、記念品として特別展図録と、

展覧会のグッズショップ「国宝店」でも人気の

「縄文のビーナス」ぬいぐるみなどを贈呈しました。

「日本国宝展」30万人セレモニー

藤田さんご一家と館長の銭谷眞美(右)

11月28日(金)東京国立博物館 平成館エントランスにて

美術館がお好きだという藤田さんは、当館には数えきれないほど(!)

お越しくださっているとのこと。

前回は特別展「台北 國立故宮博物院―神品至宝―」をご覧になったそうです。

度々のご来館、誠にありがとうございます。

本日は、日本国宝展をご覧になるために、栃木からいらっしゃったそうです。

「国宝が一体どんな基準で決められているのか、興味があります。

実際に国宝の作品を見て考えてみたいと思いました」と、お話くださいました。

ちなみに、お目当ての作品は国宝「善財童子立像」なのだそうです。

ポスター等ですっかりお馴染みですね。

「日本国宝展」は、ご好評につき、本日11月28日(金)~12月7日(日)は

開館時間を延長して20時までご覧いただけます。入館は閉館の30分前までです。

(ただし、12月1日は休館、12月2日は17時まで)

どうぞお見逃しのないように、皆様のご来館をお待ちしています。

カテゴリ:news、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2014年11月28日 (金)

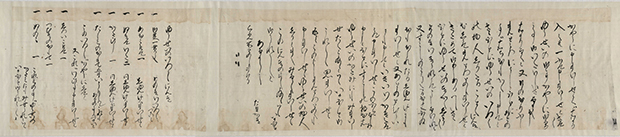

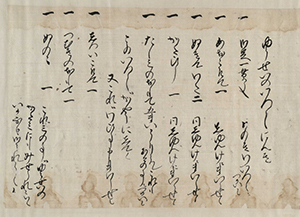

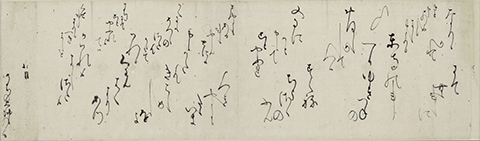

「日本国宝展」第3室で展示している「東寺百合文書(とうじひゃくごうもんじょ)」は

実に2万点以上の古文書からなる国宝です。

今回の展覧会に出品のはそのうちのわずか12点。文字どおり九牛の一毛です。

もとは、京都駅の南側にひときわ高く見える国宝「五重塔」で有名な

東寺(教王護国寺)に伝わったものですが、現在では京都府立総合資料館が

所蔵しており、目録の作成や修理を行うとともに、釈文(しゃくもん=解読文)

をまとめた書籍の刊行も継続しています。

平安時代から室町時代までの東寺は、荘園領主として全国に寺領の

荘園を持ち、さまざまな貢納物を受け取って寺院の経営をしていました。

新見庄(にいみのしょう)は東寺領の中でも有力な荘園の一つです。

現在の岡山県新見市に含まれます。

今では山の中という印象が強いのですが、河川交通が使われていた時代には、

瀬戸内海との間を船が往来し定期的に市場も開かれる、

人や物の行き来の盛んな土地でした。

室町時代になると、荘園の中では農民の経済力が高まり、

それまでの支配者であった寺院や武家の支配から離脱しよう

という動きが盛んになります。新見庄も例外ではありませんでした。

応仁の乱の少し前の寛正年間(1460~1463)、新見庄ではそれまで

東寺への年貢納入を請け負っていた有力武士の安富(やすとみ)氏が

農民に対して過剰な負担を強いたため、結束した農民によって

追放されるという事件が起こりました。

地元の土豪と農民たちは、より負担の少ない支配を目論んで

東寺による直轄経営を求めたので、寛正4年に京都から

東寺の代官、祐清(ゆうせい)が下向してきました。

ところが祐清は地元の期待に反して、年貢の納入や京上夫(京都での

仕事への徴発)などの負担を増やし、あまつさえ地元の有力者を

死罪に処するという厳しい態度に出ました。

このような代官と農民たちの対立が深まる中で、庄内を巡見していた祐清は

死罪となった人物の縁者によって殺害されてしまいます。

実は祐清は、現在でいう単身赴任で新見庄にやってきたため、

地元有力者の一人であった福本という人物の妹が、その身の回りの世話をしていました。

この女性が「たまかき」です。

たまかきは祐清殺害後「こんな事になってしまって、御いわたしさは

申しようもありません」と悲しみながらも、遺品を処分してお金を工面し、

供養した僧への支払いに宛てるなどして、祐清の弔いを済ませました。

そして一段落ついたところで、手紙を書いて経過を報告するとともに、

残った「白い小袖一、紬の表一、布子一」を祐清の形見として

いただきたいと願い出たのです。

手紙は東寺まで届けられ、一連の事件の経過を示す文書として保管されました。

約550年の時を経て、今回展示している「たまかき書状」がそれです。

国宝 東寺百合文書のうち「たまかき書状」

室町時代・15世紀 京都府立総合資料館蔵

展示期間:11月18日(火)~12月7日(日)

(部分) たまかきが欲しいと願いでた形見の品を含む

祐清の遺品のリスト

たまかきの願いがかなったかどうかを示す史料は残念ながら残されていません。

室町時代以前、公家や武家ではなく地方に住むいわば一般庶民の女性の

筆跡が残ることは稀で、「たまかき書状」はきわめて珍しい例であり、

当時の日本社会における識字(リテラシー)の状況を物語る史料として貴重です。

また、思いがけない事件に遭遇した女性の心情を示し、

現在なお私たちの心をうつものがあります。

このような文書もまた日本の歴史の一側面を明らかにする国宝です。

隣り合って展示している宮廷の女性の筆跡、国宝「後奈良天皇女房奉書」と

比べてご覧いただけると、また興味深いのではないかと思います。

国宝 東寺百合文書のうち「後奈良天皇女房奉書」

室町時代・天文2年(1533) 京都府総合資料館蔵

展示期間:11月11日(火)~12月7日(日)

大好評をいただいている「日本国宝展」は残りあと10日。

どうぞお見逃しのないように!

カテゴリ:研究員のイチオシ、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 田良島哲(調査研究課長) at 2014年11月27日 (木)

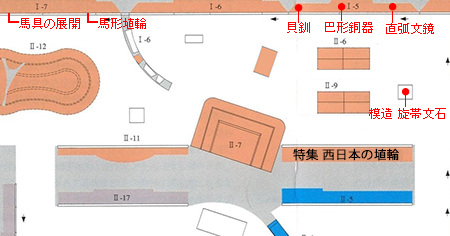

特集「西日本の埴輪 -畿内・大王陵古墳の周辺-」の見方4-トピック編-

本特集「西日本の埴輪-畿内・大王陵古墳の周辺」(2014年9月9日(火)~12月7日(日):平成館考古展示室)も、あと2週間足らずとなりました。

平成26年度考古相互貸借事業で、大阪府立近つ飛鳥博物館から拝借した畿内地方中枢部・古市古墳群の円筒埴輪や動物・人物埴輪を軸に、展示テーマを構成(第1回)しています。

左:前半期の埴輪、右:後半期の埴輪

これまで、埴輪のカタチやその移り変わりを規定する製作技術の“秘密”(第2回)と、人物・動物埴輪の登場を背景にした(?)形象埴輪のドラスティックな造形の変化(第3回)についてお話ししてきました。

いわばミクロとマクロの視点で、今回の特集展示をご覧頂くにあたって、全体構成を読み取るために必要なキーポイントをご紹介したものです。

もちろん、(埴輪だけではありませんが)作品(考古資料)の“なりたち”(製作過程)を明らかにすることは、考古学の基本中の基本です。

(かなり長い・・・ジミな作業を要しますが)その特徴を的確に捉え、構造を掴む優れた方法で、対象の本質に迫る“王道”でもあります。

ときに「製作者の意図」さえも、(おぼろげながらも・・・)明らかになる場合があります。

ところで、今回の個々の展示品の中には、やはり普段なかなかお目に掛けることができない、ウッカリ見落としてしまいそうな見どころがまだたくさんあります。

そこで、常設展示品も含めた展示品の中から、是非注目して頂きたい幾つかつかのポイント(=オススメ・・・)を絞ってご紹介します。

さっそく、中央に(ド~ンと)展示された3本の大型円筒埴輪に注目して頂きましょう。

円筒埴輪・盾形埴輪(大阪府土師の里遺跡出土)大阪府近つ飛鳥博物館蔵

第2回でもご紹介しましたように、雄大な規模の割には(失礼・・・)均整の取れたシルエットと、リズミカル(≒等間隔!)に繰り返される均質な突帯の特徴から製作者の高い技術が窺えます。

ややもすると、その“巨大さ”ばかりに目を奪われがちですが、胴部に繊細な(?)線刻文様が施されていることにお気づきになった方も多いかと思います。

最初は、中央のもっとも高い大型円筒埴輪です。

(左) 円筒埴輪 大阪府藤井寺市 土師の里遺跡出土 古墳時代・5世紀 大阪府近つ飛鳥博物館蔵

(右) 線刻文様(直弧文:同左部分)

この円筒埴輪には、正面に二つの円形の透孔があります。

下段透孔の下方の、2本の突帯を挟んでやや左側に、不思議な文様が刻まれています。

少々変形していますが・・・、多数の円弧を複雑に組み合わせた線刻文様で、「直弧文」とよばれています。

日本列島にしか見られない、独自に発達した呪術的な幾何学的文様として有名です。

名前の由来は、本来は直線と弧線を組み合わせた文様の特徴にありますが、その起源には多くの説があります。

その一つは、特集展示ケースの向かい側にある低い独立ケースに入った、これまた実に不思議な石造物(謎の物体?・・・)を覆う文様です。

展示室見取図

(左) 模造 旋帯文石 (原品=弥生時代(後期)・3世紀 岡山県楯築神社 伝世) 東京国立博物館蔵

(右) 浮彫文様 (旋帯文:同左部分)

正面(?)に人が顔だけを出している(?)ような表現があり、そのほかの部分は全体が幾何学的な文様で埋め尽くされています。

まさに緩やかに描かれた円形や直線状の帯と、巻き込む渦のように見える円形や弧線状の帯で構成されています。

弥生時代の終わり頃(2~3世紀前半)になると、瀬戸内・山陰や近畿地方などでは、墳丘墓とよばれる古墳の原型となった大規模な墳墓が築かれました。

この旋帯文石は、瀬戸内地方最大の楯築墳丘墓(岡山県倉敷市:全長約80m)から出土したとみられ、被葬者やリーダーに率いられていた集団の祖霊の姿を表現したという見解もあります。

古墳出現前夜の列島社会の激動期に、亡き首長の葬送儀礼において重要な役割を果たした“存在”を表現した石造物かもしれません。

そして、古墳時代になると「直弧文」が成立します。

(左) 鹿角製装具(柄頭直弧文)古墳時代・5~6世紀 福井県吉田郡永平寺町松岡吉野堺 二本松山古墳出土 東京国立博物館蔵 ※この作品は現在展示されていません。

(中) 直弧文鏡 古墳時代・4世紀 奈良県広陵町新山古墳出土 宮内庁蔵

(右) 埴輪 盾 古墳時代・5~6世紀 奈良県磯城郡三宅町石見出土 東京国立博物館蔵

とくに刀剣装具・石棺や装飾古墳、家形埴輪や靫・盾・大刀形埴輪などの武器武具形埴輪などに多く施されることが特徴です。

古墳時代後期(6世紀)に至るまで形骸化しつつ、さまざまな器物に施された、古墳時代を代表するといってもよい文様です。

次は、右側のやや太い大型の円筒埴輪です。

この円筒埴輪には正面に1つ円形透孔がありますが、その透孔の左側に、やはり奇妙な文様が刻まれているのがご覧頂けると思います。

(左) 円筒埴輪 大阪府藤井寺市 土師の里遺跡出土 古墳時代・5世紀 大阪府近つ飛鳥博物館蔵

(右) 線刻文様(騎馬人物像:同左 部分)

シンプルな線描ですが、どうも脚を前後に踏ん張った大型の動物に人物が乗る様子を描いているようです。

動物の胴体はかなり長いことが特徴で、おそらく騎馬人物を描いたと考えられています。

同様な例は、古墳時代後期(6世紀)の土器などに描かれた例のほか、各地の装飾古墳の装飾や横穴墓の線刻画にも数多く見られます。

立体的な造形としては、装飾須恵器の騎馬人物装飾などもあります。

(左)平瓶 古墳時代・7世紀 岡山県新見市唐殻出土 東京国立博物館蔵 ※この作品は現在展示されていません。

(中) 線刻文様 (騎馬人物像:同左 部分)

(右) 子持装飾付壺(騎馬人物装飾) 古墳時代・6世紀 岡山県赤磐市可真上出土 東京国立博物館蔵 ※この作品は現在展示されていません。

以前、馬形埴輪の解説(「動物埴輪の世界」の見方7─馬形埴輪2)でもお話しましたが、日本列島では古墳時代中期(4世紀末頃~5世紀)に馬具が古墳の副葬品として現れ、5~6世紀には広く乗馬の風習が普及したことが知られています。

金銅や銀で装飾を施された煌(キラ)びやかな馬具は、その形や色彩はもちろんのこと、徒歩による移動しか経験がなかった日本列島の人々に、憧れをもって受け容れられたことでしょう。

(左) 馬具展示コーナー(中央・模造 金銅装鞍)

(右) 埴輪 馬 古墳時代・6世紀 群馬県内出土 東京国立博物館蔵

ちょうどこの円筒埴輪が造られた頃(5世紀前半)は、馬は稀少な最先端の乗り物として、人々の羨望の眼差しを集めていた頃と考えられます。

この線刻画は、当時の人々の密やかな乗馬への憧れを映し出しているのかもしれません。

もう一つ、左側の盾形埴輪との間にある大型円筒埴輪の口縁部にもご注目ください。

円形透孔が二つある正面の口縁部やや左側に、(これまた・・・)不思議な文様が描かれています。

(左) 円筒埴輪 大阪府藤井寺市 土師の里遺跡出土 古墳時代・5世紀 大阪府近つ飛鳥博物館蔵

(右) 線刻文様(同左 部分)

鋭い鉤状の三つの突起をもち、緩やかに丸みのある円弧で文様が描かれています。

残念ながら何を表したものかは判りませんが、二重線で表されることから、やや厚みのあるモデルを想像することも出来そうです。

このような鉤状の突起をもつ造形は、弥生~古墳時代の青銅器や貝製腕輪などに例があります。

弥生時代以来、繰り返し副葬品として貴人の装身具や宝器に登場しています。

(左) 貝釧(スイジガイ製) 古墳時代・4世紀 静岡県磐田市新貝 松林山古墳出土 東京国立博物館蔵

(右) 重要文化財 巴形銅器 古墳時代・4世紀 奈良県天理市櫟本町東大寺山北高塚 東大寺山古墳出土 東京国立博物館蔵

いずれも貴重な宝器として取り扱われたことがうかがえ、日本列島の人々にとって重要な意味をもっていたと考えられています。

また、沖縄県地方の南海産貝殻、あるいはそれをモデルにしていたとみられ、遠隔地から運ばれた稀少な素材であることから特別な存在であったことも注意されます。

さて、これらの埴輪に施した文様にはどのような意味があったのでしょうか?。製作者が何らかの意図を込めて描いた可能性は、十分に想像できますね。

実はこれらの大型円筒埴輪は、第2回でも紹介されたように、埋葬専用の円筒棺として製作されたものなのです。

埴輪製の円筒棺は、古墳時代の初めからしばしば製作されています。

とくに、古市古墳群周辺では100基を超える発掘例があり、ほかに大阪府百舌鳥古墳群や奈良県佐紀古墳群・馬見古墳群も密集する地域として知られています。

瀬戸内に面する兵庫県最大の前方後円墳・五色塚古墳(全長194m)の周辺では古くから多数発見されていて有名ですが、各地方で最大級の古墳でもしばしば見つかっています。

いずれも大王陵古墳を含む大型古墳群か、またはそれに匹敵する古墳が築造された地域と見事に一致しており注目されます。

このような地域では多数の埴輪が断続的に製作され、大勢の人々が従事していたことでしょう。

もちろん、その作業を統括・指導し、製品の水準を保ったリーダーの存在を想定することができます。

また、彼らは埴輪造りの他、巨大な古墳造りのための測量や土木技術をもった特別な人物であった可能性も高いと考えられています。

このような“特大”の円筒棺は、このような人物のために製作され、またそれを使用することはほかの人々ではまねできない、いわば“特権”のようなものであったのかもしれません。

展示全景

これらの円筒棺には、首長の葬送儀礼で用いられる副葬品と共通するような、呪術的や新来の憧れの存在を示す文様が刻まれていました。

少なくとも、これらの文様を描いた人々は畿内地方中枢の古市古墳群において、大王陵古墳の築造や埴輪製作に携わった可能性は非常に高いと想定することができます。

彼らは古墳を築造するような社会的立場ではなかったのかもしれません。

しかし、このような“大仕事”に従事したリーダーやその一族たちの、いわば王権を支えた「技術」に対する誇りが如何ばかりであったのかは、容易に想像することができますね。

これらの円筒棺の完成度と文様に、その自信と自負がうかがえるような気がしますが、如何でしょうか。

今一度、じっくり彼ら(製作者)の“声”に耳を傾けて頂ければ幸いです。

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2014年11月25日 (火)