1089ブログ

東洋館8室では、「生誕百年記念 小林斗盦(とあん) 篆刻(てんこく)の軌跡―印の世界と中国書画コレクション―」(前期:2016年11月1日(火)~11月27日(日)、後期:2016年11月29日(火)~12月23日(金・祝))を開催しております。先週は、トーハクのアイドル、ユリノキちゃんが、開会式や展示会場の様子をお伝えしてくれました。

本展の主な出品作は、小林斗盦(1916~2007)が制作した作品(篆刻・書画)と、収集した作品(古印・印譜・中国書画)に分かれます。そこに、制作に関わる資料などを加えて、6部とプロローグ・エピローグからなる展示構成となっています。今回は、斗盦の制作に関する展示についてご紹介しましょう。

制作に関する展示:プロローグ「篆刻家 小林斗盦」、第1部「古典との対峙」、第2部「作風の軌跡」、第4部「制作の風景」、第6部「翰墨の縁」、エピローグ「刻印の行方」

収集に関する展示:第3部「篆刻コレクション」、第5部「中国書画コレクション」

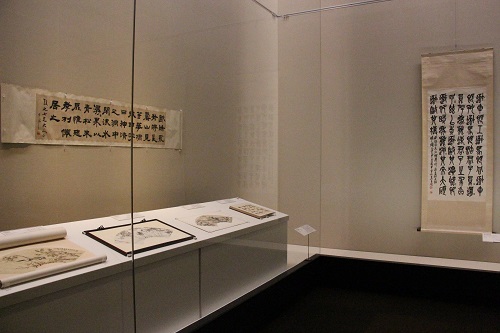

左:第1部「古典との対峙」、右:第6部「翰墨の縁」

プロローグ 篆刻家 小林斗盦

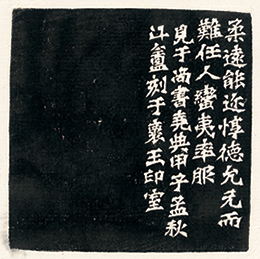

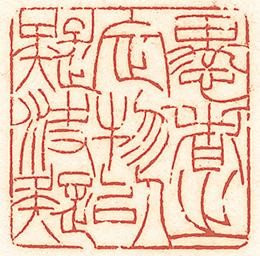

本展は、篆刻家・小林斗盦の生涯における記念碑的な作品で幕が開けます。斗盦は昭和58年(1983)、67歳の時に「柔遠能邇」白文円印を第15回日展に出品し、この作で第40回日本藝術院賞・恩賜賞を受賞しました。

言葉は、『尚書』の一節に拠った「遠くの民を安んじ近くの民をよくする」という意味の4字句です。秦時代の円形の印の様式に、絵画的要素の強い西周から春秋戦国時代頃の金文の造形を合わせて、朱白の対比がたいへん美しい、動的で表情豊かな作に仕上げています。

斗盦はその後、実作と研究における優れた業績から、77歳で日本藝術院会員、82歳で文化功労者顕彰、88歳の時には篆刻家として初めて文化勲章を受章します。「柔遠能邇」白文円印は、当代を代表する篆刻家としての位置を確かなものとした、とても重要な作なのです。

「柔遠能邇」白文円印 小林斗盦刻 昭和58年(1983) 原印:東京・日本藝術院、印影:個人蔵

左:印影、右:側款拓

第1部 古典との対峙・第2部 作風の軌跡

91年の生涯において、斗盦は実に幅広い作風の篆刻作品を残しました。「古典を尊重模倣し、近世の名人の作品を分析咀嚼して、完璧を期す」という頑なまでに守旧的な制作観は、斗盦を、生涯にわたり篆刻とその前提となる文字や書の資料に向かわせ続け、多様な作品群を生むことになりました。

では、斗盦はどのようなものを学び、自身の篆刻作品を生み出したのでしょうか。第1部では、殷時代の甲骨文や西周時代の金文、戦国時代から南北朝時代までの璽印に、封泥や陶文、そして清時代の名家の篆刻など、作品の背景にある古典を対照させて、斗盦の多彩な作風を概観します。続く第2部では、斗盦の代表的な篆刻作品を年代順にたどり、作風の軌跡を窺います。

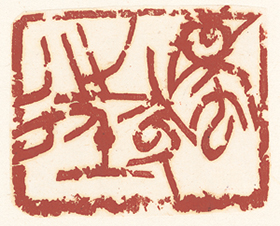

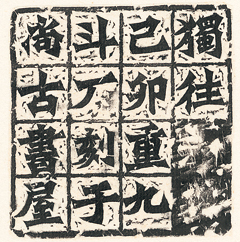

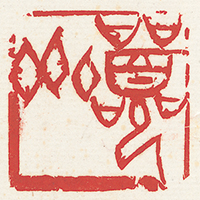

「独往」朱文印 小林斗盦刻 平成11年(1999) 原印:個人蔵、印影:個人蔵

左:印影、右:側款拓

「ただひとりで行く」という意味のこの二字句を、斗盦は作風を変えて、幾度となく制作を試みています。83歳の時に第31回日展に出品したこの作品は、西周から春秋戦国時代の金文を基調としたものです。古代中国の各時代の字形の長所を合わせて、ひとつの秩序を作りだしており、斗盦の金文表現の到達点を示す作と言えます。

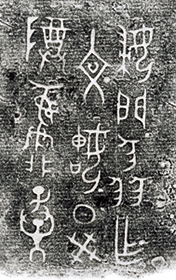

婦ひん卣 中国 西周時代・前10世紀 東京・台東区立書道博物館蔵

左:全景、右:蓋銘拓

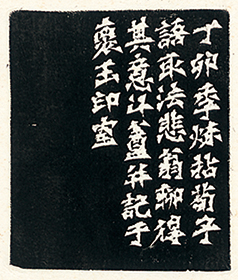

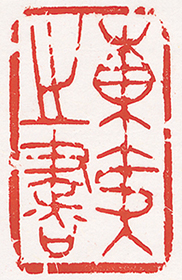

「愚者之定物以疑決疑」朱文印 小林斗盦刻 昭和62年(1987) 原印:個人蔵、印影:個人蔵

左:印影、右:側款拓

71歳の時に、『荀子』解蔽の言葉を小篆で刻した作品で、清時代の趙之謙(1829~1884)の作風に倣ったものです。斗盦はこのような趙之謙風の緻密な構成の朱文多字印を得意としました。本作でも、1辺3cm余りの小さな印面に、3行合計9字が手足を伸ばしたかのような躍動感のある字形で布置されています。

第4部 制作の風景

晩年まで衰えることなく数々の名品を生み出し続けた斗盦は、昭和52年(1977)、61歳の時に、川越から東京へと拠点を移し、永田町にある高層マンションの一室に居を構え、そこを制作の場としました。自ら懐玉印室(かいぎょくいんしつ)と名づけた斗盦の書斎は、篆刻という芸術を表すかのように、決して広いとは言えない空間でありながら、そこから無限の創造は紡ぎだされたのです。

第4部では、生前に斗盦が愛用した篆刻の道具や文房具、書斎を彩った文雅な扁額など、懐玉印室という制作の風景を眺めてみます。また、メモ魔でもあった斗盦が、書斎を初めて訪れる賓客に必ず署名を求めたという芳名帳からは、幅広い交遊が窺えます。

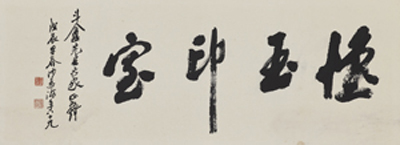

行書「懐玉印室」扁額 沙孟海筆 中国 中華人民共和国・1988年 個人蔵

前期展示:~11月27日(日)

57歳の時に、師の太田夢庵遺愛の玉印8顆を譲り受けた斗盦は、その喜びから、ほどなくして懐玉印室という室号をつけました。西泠印社長を務めた沙孟海(1990~1992)によるこの扁額は、斗盦にとって、敬愛していた沙孟海との厚誼を記念する特別な意味をもった作品でもありました。本作品は、斗盦篆刻が生まれる懐玉印室という空間、また現代における日中書壇の親密な交流状況をも象徴するものと言えます。

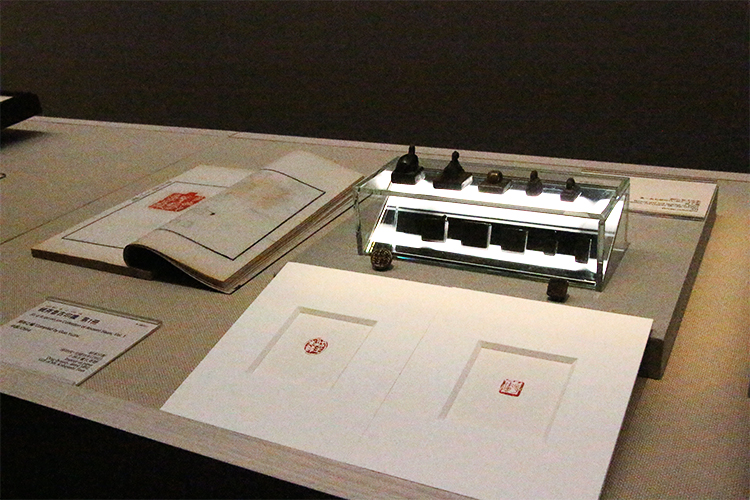

晩年に斗盦が愛用した文具

第6部 翰墨の縁

篆刻家の作品には、ただ芸術表現に終始したものだけではなく、往々にして実用を意識して制作されたものがあります。斗盦の篆刻作品にも依頼や応酬によるものが多く含まれ、相手や用途に応じた作風が見られるとともに、政界・学界・文壇・芸苑など各界の著名人との交流の様子や斗盦作品の評価の高さが垣間見られます。

例えば、文壇では、永井荷風(1879~1959)や武者小路実篤(1885~1976)、司馬遼太郎(1923~1996)ら誰もが知る作家の印も見られます。第6部では、それらの作から斗盦が生涯に結んだ翰墨の縁を窺います。

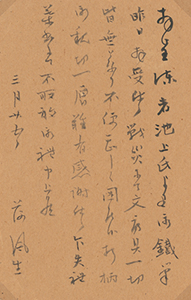

「荷風散人」朱文印 小林斗盦刻 昭和24年(1949) 印影:個人蔵

前期展示:~11月27日(日)

上:印影、下:永井荷風からの礼状

「武者小路実篤璽」白文印 小林斗盦刻 昭和48年(1973) 印影:個人蔵

前期展示:~11月27日(日)

「司馬遼太郎印」白文印 小林斗盦刻 平成5年(1993) 原印、印影:大阪・司馬遼太郎記念館蔵

前期展示:~11月27日(日)

エピローグ 刻印の行方

篆刻家は、その人物や、姓名・雅号などに込められた重層的な意味に想いを馳せて、語句にふさわしい作風を考慮して印を刻します。そして人手に渡った刻印は、篆刻家の意図から離れ、所蔵者がつくる新たな場を舞台に、印影として様々な表情を見せます。

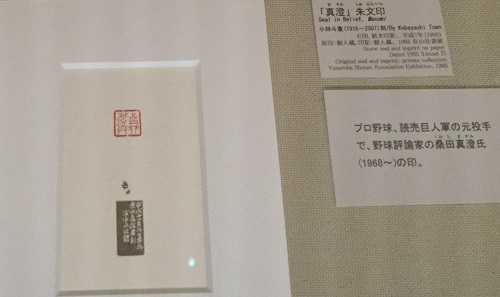

例えば書作品に押された印影はどうなのでしょうか。作品の画龍点睛となる印は、あくまでも小さく控えめな存在ながら、時として作品よりも多くの事情を雄弁に語りかけてくれます。本展の結びに、文化勲章を受章した青山杉雨(1912~1993)による書作品から、篆刻家・小林斗盦が残した刻印の行方を眺めてみましょう。

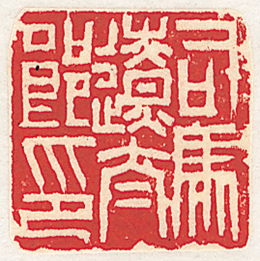

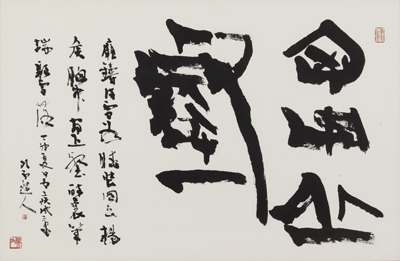

篆書「胸中丘壑」額 青山杉雨筆 昭和62年(1987) 東京国立博物館蔵(水谷洋氏寄贈)

青山杉雨は30歳の頃に西川寧に師事して、昭和から平成初めにかけて書道界の発展に大きく寄与した人物です。杉雨はこの作品に西川門の同輩である小林斗盦の刻印3顆、「東夷之書」朱文印(引首)、「文長寿」白文印(落款)、「囂斎」朱文印(押脚)を使用しています。書作品に押された印影は、筆者のサインであるに留まらず、書を効果的に引き立て、作品を影ながら支える存在と言え、そこには筆者の好尚が反映されます。

左:「東夷之書」朱文印 小林斗盦刻 昭和61年(1986) 原印:個人蔵、印影:個人蔵

中:「文長寿」白文印 小林斗盦刻 昭和59年(1984) 原印:個人蔵、印影:個人蔵

右:「囂斎」朱文印 小林斗盦刻 昭和48年(1973) 印影:個人蔵

生涯、古典と向き合い続け、その美しさを背景にもつ斗盦の多彩な作品を通して、篆刻という方寸の世界に繰り広げられる壮大な芸術をお楽しみいただければ幸いです。

本展図録をミュージアムショップにて販売中!

編集・発行:東京国立博物館、謙慎書道会

定価:2,500円(税込)

全298ページ(A4判変形)

関連事業

月例講演会「小林斗盦の篆刻の世界」

2016年11月19日(土) 13:30~15:00 平成館大講堂

定員380名(先着順)

聴講無料(ただし当日の入館料が必要)

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 六人部克典(登録室アソシエイトフェロー) at 2016年11月10日 (木)

特別展「平安の秘仏―滋賀・櫟野寺の大観音とみほとけたち」(9月13日(水)~12月11日(日)、本館特別5室)は、11月4日(金)に10万人目のお客様をお迎えしました。

ご来館いただいた多くのお客様に、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は、東京都八王子市よりお越しの田中和江さん。

本日は、お嬢さんの良実さんと一緒にご来館いただきました。

田中さんには、当館学芸研究部長 富田淳より、記念品として展覧会図録と本展オリジナルTシャツ(特設ショップで大好評販売中!)を贈呈しました。

特別展「平安の秘仏」10万人セレモニー

左から学芸研究部長の富田淳、田中和江さん、田中良実さん

11月4日(金) 本館エントランスにて

実は田中さん、櫟野寺(らくやじ)にいらっしゃったことがあるそうです!

記念すべき10万人目のお客様が、現地に行かれたことのある方だなんて、観音様がご縁を結んでくださったのかもしれません。

「正直、そんなにすごい仏像があるとは思わなかったので、行ってみてとても驚きました」と、田中さん。

お帰りになってからも、櫟野寺にまた行きたいと思っていた折、新聞記事で本展の開催を知り、ご来館くださったそうです。

展覧会での田中さんのお目当ては、本尊の十一面観音菩薩坐像。

「360度見られると聞いて、楽しみにしていました」とお話しくださいました。

本尊は普段は厨子に納められているため、ご開帳時でも全体を見ることはできません。

現地でも見られない本尊の横顔や背中など、ぐるりと360度ご覧いただけるのが、本展の大きなポイントです。

今だけの貴重な展示を、どうぞお見逃しなく!

特別展「平安の秘仏―滋賀・櫟野寺の大観音とみほとけたち」は、12月11日(日)まで。

皆様のご来館をお待ち申し上げております。

カテゴリ:news、彫刻、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2016年11月04日 (金)

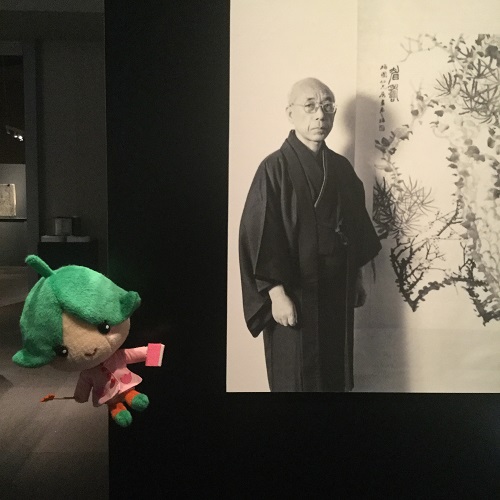

![]() こんにちは。ユリノキちゃんです。

こんにちは。ユリノキちゃんです。

11月になって上野はちょっと寒くなってきましたが、昨日(1日)から東洋館では私が楽しみにしていた特集が始まったの。

「生誕百年記念 小林斗盦(とあん) 篆刻(てんこく)の軌跡 ―印の世界と中国書画コレクション― 」

とあん先生は、おじい様の代から印をつくるお家に生まれて、10歳の時から印(はんこ)を彫る篆刻(てんこく)を習い始めたんですって。

今回の展示はとあん先生が生まれてから100年たった記念の展示で、生涯につくった篆刻の作品や、作品をつくるために勉強した中国の書や絵画など、期間中に250件くらいが出品されます。

私は書が大好きだけど、篆刻をじっくりみたことはなかったわ。

10月31日(月)に行われた開会式にはたくさんのお客さまが来てくれました。

開会式テープカット

東洋館のエントランスにあるモニターでは、展覧会にあわせてつくったとあん先生の映像が流れているの。(~12月23日)

皆さん熱心にみているわね。

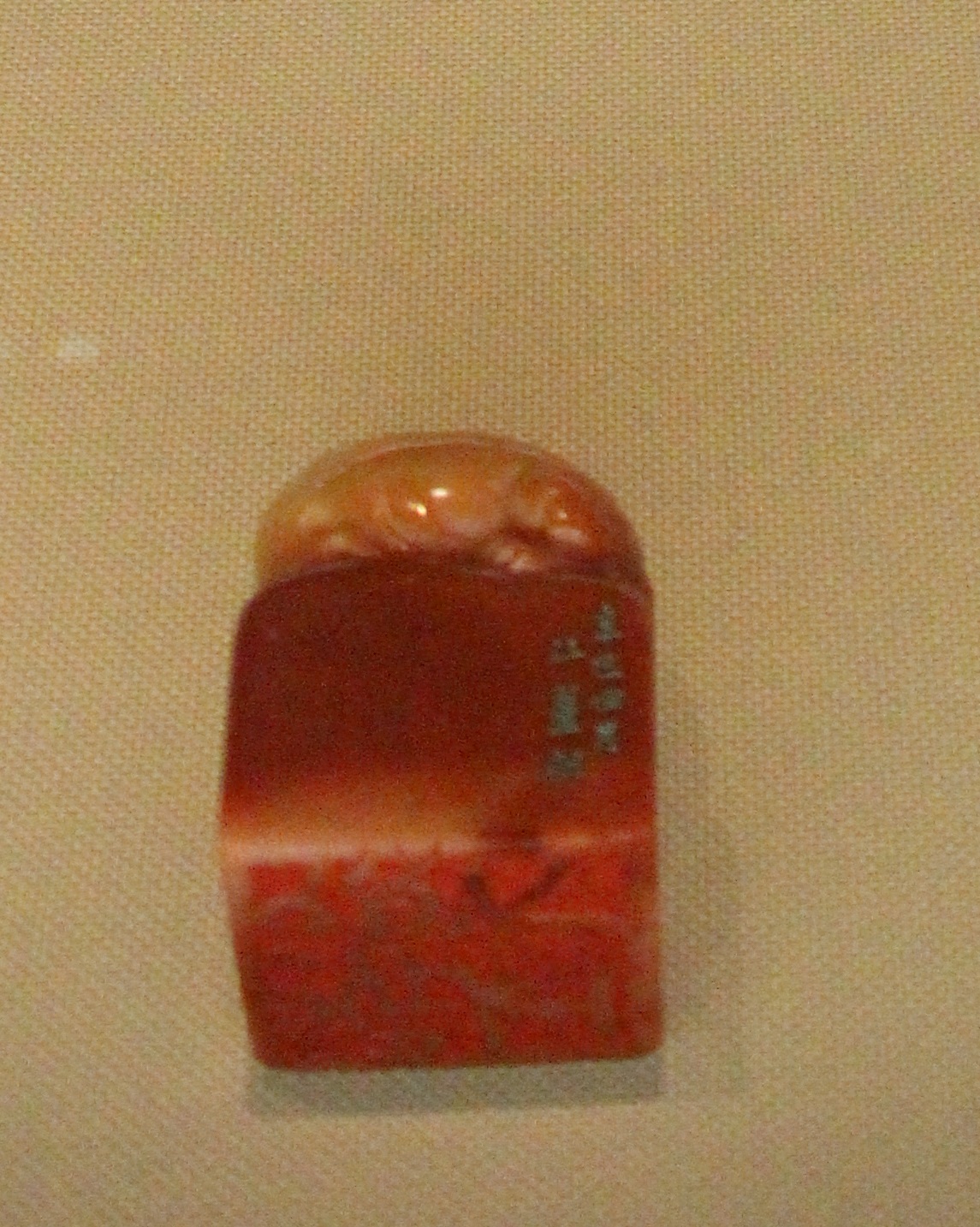

作品は、だいたい3センチくらいの正方形のものが多いけど、もっと大きいのや、石の色がきれいなもの、つまみがかわいいのもあります。

こんな小さな中にむずかしい漢字がうまく入っているのですね。すごいなあ。

こちらはとあん先生が使っていた印を彫る道具など。

あら、これは!

元野球選手の桑田真澄さんの印!とあん先生はいろんな人の印を作っているのねー。

桑田さんってお習字することもあったのかしら。 *この印は11月27日(日)まで展示。

とあん先生は篆刻のために、中国の書や絵を一生懸命勉強したんですって。

斗盦が収集した書画展示 *この展示は11月27日(日)までで展示替えとなります。

これは篆刻の掛け軸、なんだか現代アートみたい![]()

書や絵画におされている印ですが、捺し方や篆刻の雰囲気に書いた人のセンスが表れるみたい。

私もいつか上手に書けたらステキな印をおしてみたいな。

この特集は、12月23日(金・祝)まで。

*前期(~11月27日)と後期(11月29日~12月23日)で大幅な展示替えがあります。

| 記事URL |

posted by ユリノキちゃん at 2016年11月02日 (水)

![]() ほほーい! ぼく、トーハクくん!

ほほーい! ぼく、トーハクくん!

前回に引き続き、特別展「平安の秘仏―滋賀・櫟野寺の大観音とみほとけたち」の仏像について、担当研究員の西木さんとお話しするんだほ。

「大観音の顔」

![]() 櫟野寺(らくやじ)のご本尊は、穏やかなお顔だほ。

櫟野寺(らくやじ)のご本尊は、穏やかなお顔だほ。

![]() 衣や体だけではなく、この表情も10世紀の仏像らしい表現だよ。

衣や体だけではなく、この表情も10世紀の仏像らしい表現だよ。

![]() お客様も「いいお顔の仏様ねぇ」って言っていたほ。

お客様も「いいお顔の仏様ねぇ」って言っていたほ。

![]() 美術的にも良い仏像だと思うよ。とても洗練された作風で、都にあってもおかしくない出来映えだね。

美術的にも良い仏像だと思うよ。とても洗練された作風で、都にあってもおかしくない出来映えだね。

![]() さすが、仏像ワンダーランドの滋賀だほ!

さすが、仏像ワンダーランドの滋賀だほ!

![]() 前回、「ご本尊は延暦寺に関係のある工房でつくられたのかもしれない」と言ったけど、出来の良さも考えると、やっぱりこういったきちんとした技術のあるところでつくられたんじゃないかな。

前回、「ご本尊は延暦寺に関係のある工房でつくられたのかもしれない」と言ったけど、出来の良さも考えると、やっぱりこういったきちんとした技術のあるところでつくられたんじゃないかな。

![]() なるほー。そうすると、櫟野寺にある他の仏像もみんな同じところでつくられたんだほ? なんとなくご本尊に似ている仏像もあるんだほ。

なるほー。そうすると、櫟野寺にある他の仏像もみんな同じところでつくられたんだほ? なんとなくご本尊に似ている仏像もあるんだほ。

![]() みんな同じ工房というわけではないんだ。でも、いい目のつけどころだね。

みんな同じ工房というわけではないんだ。でも、いい目のつけどころだね。

![]() ふふん♪

ふふん♪

![]() じゃあ、じっくり仏像を見比べてみましょう。

じゃあ、じっくり仏像を見比べてみましょう。

「本尊に似てる? 似てない?」

左:重要文化財 十一面観音菩薩坐像(本尊、No.1) 平安時代・10世紀

右:重要文化財 観音菩薩立像(No.10) 平安時代・10世紀

![]() ほーほー、似てるほ。目がキュッとつりあがっているほ。

ほーほー、似てるほ。目がキュッとつりあがっているほ。

![]() 特にNo.10の観音像は、ご本尊と似ているよね。ぷっくりとした下膨れの顔に太い鼻、厚い唇。

特にNo.10の観音像は、ご本尊と似ているよね。ぷっくりとした下膨れの顔に太い鼻、厚い唇。

![]() お、親子?!

お、親子?!

![]() そうだね。No.10はご本尊をお手本に作られた像だし、親子と言えるかもしれないね。

そうだね。No.10はご本尊をお手本に作られた像だし、親子と言えるかもしれないね。

左:重要文化財 十一面観音菩薩立像(No.8) 平安時代・10~11世紀

右:重要文化財 観音菩薩立像(No.7) 平安時代・10~11世紀

![]() この2体は立ち姿がソックリだほ!

この2体は立ち姿がソックリだほ!

![]() そうそう。そしてどことなく顔もご本尊に似ているでしょ?

そうそう。そしてどことなく顔もご本尊に似ているでしょ?

![]() つりあがった目が似ているほ!!

つりあがった目が似ているほ!!

![]() No.10より後の時代につくられた像だけど、この2体もやっぱり本尊をお手本にしているってわかるよね。

No.10より後の時代につくられた像だけど、この2体もやっぱり本尊をお手本にしているってわかるよね。

![]() でも、No.10ほどはご本尊に似ていないんだほ。

でも、No.10ほどはご本尊に似ていないんだほ。

![]() ご本尊をお手本としつつも、時代を経てだいぶ独自性というかローカル色が強く出ているんだ。こういったご本尊の特徴を引き継いだつくりを「甲賀様式」と研究者は呼んでいるよ。

ご本尊をお手本としつつも、時代を経てだいぶ独自性というかローカル色が強く出ているんだ。こういったご本尊の特徴を引き継いだつくりを「甲賀様式」と研究者は呼んでいるよ。

![]() ウェブ投票でご本尊は一番人気! No.7の観音さまも5位だし、トーハクのお客様は「甲賀様式」が好きなんだほ。

ウェブ投票でご本尊は一番人気! No.7の観音さまも5位だし、トーハクのお客様は「甲賀様式」が好きなんだほ。

![]() でも、No.10はイマイチ票が伸びなかったんだよね。一番本尊に似ているんだけど・・・玄人好みなのかなぁ。

でも、No.10はイマイチ票が伸びなかったんだよね。一番本尊に似ているんだけど・・・玄人好みなのかなぁ。

![]() 甲賀様式ならなんでも好きってわけじゃないのか・・・。ぼくは、はにわクッキーならなんでも好きなんだけど・・・ふしぎだほ。

甲賀様式ならなんでも好きってわけじゃないのか・・・。ぼくは、はにわクッキーならなんでも好きなんだけど・・・ふしぎだほ。

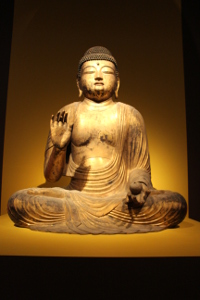

重要文化財 薬師如来坐像(No.9)

平安時代・12世紀

![]() さて、ご本尊についで大きいのが、こちらの薬師さんです。髪の毛の生え際までの高さが約1.9m、これは古代中国で用いられた尺度で一丈六尺にあたるから、これも丈六仏だよ。

さて、ご本尊についで大きいのが、こちらの薬師さんです。髪の毛の生え際までの高さが約1.9m、これは古代中国で用いられた尺度で一丈六尺にあたるから、これも丈六仏だよ。

![]() 仏像の理想のサイズだほ!

仏像の理想のサイズだほ!

![]() さすがトーハクくん、そのとおり!

さすがトーハクくん、そのとおり!

![]() この薬師さんは、なんだか眠そうなお顔だほ。

この薬師さんは、なんだか眠そうなお顔だほ。

![]() 笑。今まで見てきたような厳しくつりあがった目とは、だいぶ表現が異なるね。

笑。今まで見てきたような厳しくつりあがった目とは、だいぶ表現が異なるね。

![]() ご本尊とは似ていないほ。

ご本尊とは似ていないほ。

![]() じゃあ、次はこの薬師さんをテーマに話しましょう。

じゃあ、次はこの薬師さんをテーマに話しましょう。

![]() ほー!

ほー!

~【平安の秘仏】トーハクくん×研究員の仏像トーク(その3)に続く~

※作品はすべて滋賀・櫟野寺蔵

※No.は会場内での番号。展覧会カタログの番号とは異なります

カテゴリ:研究員のイチオシ、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2016年11月01日 (火)

「禅の美術かぁ、わかりにくそうだなあ」と思っている方、いらっしゃいませんか?

そういう方には、第2会場からご覧になることをご提案いたします。

この特別展は、第2会場に、「第3章 戦国武将と近世の高僧」「第4章 禅の仏たち」「第5章 禅文化の広がり」 と題して、予備知識なしで楽しんでいただけるような作品をそろえています。

第3章では、まず織田信長や豊臣秀吉といった戦国武将とその活躍を陰で支えた禅僧たちの関係をその肖像画や遺品を通してご紹介します。

(左) 織田信長像 (部分) 狩野永徳筆 安土桃山時代・天正12年(1584) 京都・大徳寺蔵

展示期間:~11月6日(日)

(右) 重要文化財 豊臣秀吉像 西笑承兌賛 狩野光信筆 安土桃山時代・慶長4年(1599) 愛媛・宇和島伊達文化保存会蔵

展示期間:11月8日(火)~11月27日(日)

そのあと近世禅画を代表する白隠・僊厓の作品を見ていただきます。

戦国武将や歴史に関心のある方、また白隠・僊厓の禅画を楽しみたい方は、まずこちらへどうぞ。

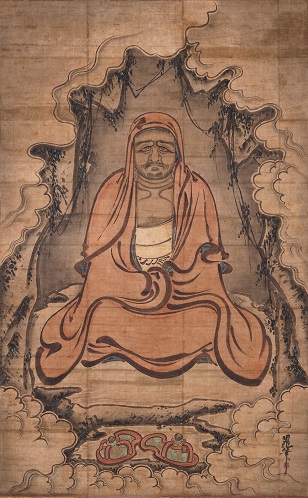

第4章では独特の姿や表現を示す禅宗寺院の仏像や仏画をご紹介いたします。

重要文化財 伽藍神像 鎌倉時代・13世紀 神奈川・建長寺蔵

(左) 重要文化財 宝冠釈迦如来坐像 院吉・院広・院遵作 南北朝時代・観応3年(1352) 静岡・方広寺蔵

(右) 重要文化財 十八羅漢坐像のうち 羅怙羅尊者 范道生作 狩野光信筆 江戸時代・寛文4年(1664) 京都・萬福寺蔵

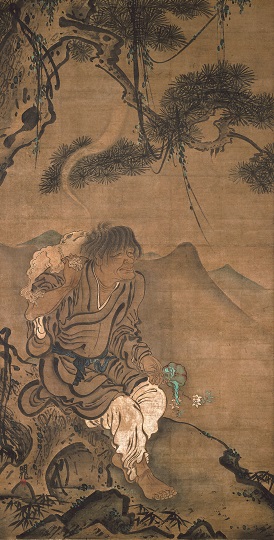

重要文化財 達磨・蝦蟇・鉄拐図 吉山明兆筆 室町時代・15世紀 京都・東福寺蔵

展示期間:11月8日(火)~11月27日(日)

第5章は(1)唐物、(2)茶の湯、(3)水墨画、(4)障壁画という4つのコーナーからなります。

(1)中国からもたらされた豪華な工芸品

重要文化財 椿尾長鳥堆朱盆 中国 元時代・14世紀 京都・興臨院蔵

展示期間:~11月6日(日)

(2)茶碗や茶入などの茶の湯の名器

(左) 国宝 油滴天目 建窯 中国 南宋時代・12~13世紀 大阪市立東洋陶磁美術館蔵

(右) 唐物文琳茶入 銘「玉垣文琳」 中国 南宋時代・12~13世紀 埼玉・遠山記念館蔵

展示期間:11月8日(火)~11月27日(日)

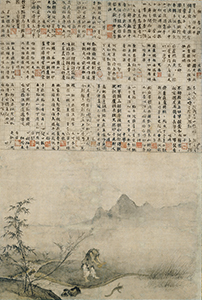

(3)中国と日本の水墨画の至宝

重要文化財 龍虎図 伝牧谿筆 中国 南宋時代・咸淳5年(1269) 京都・大徳寺蔵

展示期間:11月8日(火)~11月27日(日)

国宝 瓢鮎図 大岳周崇等三十一僧賛 大巧如拙筆 室町時代・15世紀 京都・退蔵院蔵

展示期間:11月8日(火)~11月27日(日)

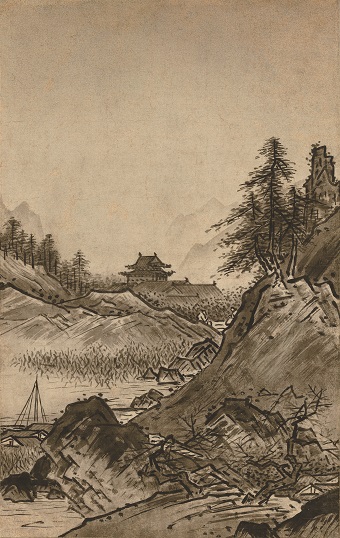

国宝 秋冬山水図 雪舟等楊筆 室町時代・15世紀末~16世紀初 東京国立博物館蔵

展示期間:~11月6日(日)

(4)禅宗寺院の襖絵や屛風の絶品をご覧いただきます。

重要文化財 竹林猿猴図屛風 (部分) 長谷川等伯筆 安土桃山時代・16世紀 京都・相国寺蔵

展示期間:11月8日(火)~11月27日(日)

重要文化財 南禅寺本坊小方丈障壁画のうち 群虎図 (部分) 狩野探幽筆 江戸時代・17世紀 京都・南禅寺蔵

場面替あり

禅宗寺院で育まれた美の広がりをご堪能ください。

そして、名宝でたどる禅の歴史の第1会場へ。

こんな見方をするのも、展覧会の楽しみ方のひとつかもしれません。

特別展「禅―心をかたちに―」は、11月27日(日)まで開催中です。(※会期中、展示替があります)

カテゴリ:研究員のイチオシ、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 救仁郷秀明(列品管理課長) at 2016年10月31日 (月)