1089ブログ

特集陳列 歴史資料 生誕150年 帝室博物館総長 森鷗外 (本館16室、2012年7月18日(水)~9月9日(日) )が始まりました。

「え? なんで森鷗外?!」と思った方も、「ああ! あの新聞記事の!」と思った方もいらっしゃると思います。

実は、森鷗外は大正6年(1917)~11年(1922)、その晩年の4年半、帝室博物館(トーハクの前身)の総長の職にありました。

今回の特集陳列では、鷗外の総長時代の足跡を丁寧にたどっています。

展示されているものの大半は地味な資料ですが、鷗外が博物館でどんな時間を過ごしたのか、それらを通してさまざまなことがわかってきました。

そして、この特集で展示されている資料について、7月3日の読売新聞(夕刊)の一面トップで報じられました。

鷗外の未完の論文の自筆原稿が発見されたという記事です。

翌日には、NHKニュースで、また毎日、日経、東京、産経など他紙でも紹介されましたので、それらの記事を読んだ方もおられるのではないでしょうか。

新発見! 鷗外の未完の自筆論文

論文のタイトルは「上野公園ノ法律上ノ性質」。

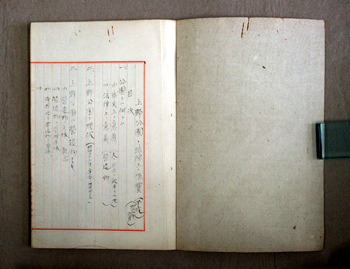

博物館用箋10枚にペンで書かれたもので、和とじの製本がされています。

冊子には表題もなく、他の資料とともに綴じられていました。

この論文は冊子の冒頭に綴じられており、上記のタイトルと大正9年という年紀があります。

当時、博物館を含む上野公園は、帝室(皇室)の管理下にありました。

これを、政府に移管しようという動きがあり、博物館としてどう対応するかが大きな問題になっていたようです。

鷗外は、この論文で公共の公園の法的な位置づけやその歴史に触れながら、帝室の所管、つまりは皇室の私有財産のままでも公共の公園たりうることを説いています。

実はこの論文に鷗外の署名はありません。なのに、なぜ、鷗外の自筆論文と判断したのか?

今回の特集陳列を実施するにあたって、展示を担当する田良島哲調査研究課長は、鷗外在任期間中の館史資料を片端から読んでいったそうです。

そのなかで見つけたこの冊子、最初はまさか鷗外その人の手になるものとは思っていなかったようです。

しかし、内容を読んでみると、整然とした論理構成や「吾人ハ多クノ学者ニ反対シテ」といった断定的かつ論争的な文章から、鷗外の手稿ではないかと思ったそうです。

さらに、当時の鷗外の日記、書簡を調べると、公園の問題に関する記述があること、また筆跡に照らしても鷗外に違いないという結論に至りました。

上野公園ノ法律上ノ性質 大正9年(1920)

使われている用箋には博物館の名前が印刷されています。

書いたのは館内の人物に限定されます。

この用箋も鷗外自筆とするひとつの手がかりとなりました。

総長・森鷗外

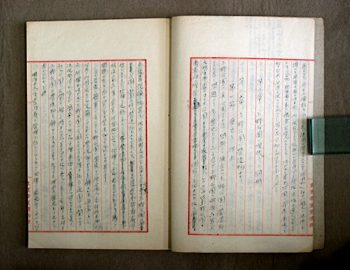

今回は、ほかにも、鷗外が真摯に館の運営に関わっていたことを示す資料を展示しています。

たとえば、鷗外は各担当者に任されていた展示替の内容を必ず総長の伺いを経るように新たな規定を定めました。

鷗外の花押の残るその決裁書や、鷗外自らがこつこつとまとめた博物館所蔵の書物の解題も展示されます。

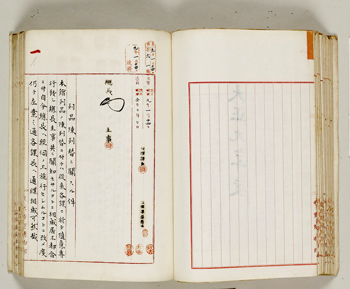

例規録 大正八~十一年 大正8~11年

総長の文字の下に、鷗外の花押があります。

今年は、鷗外生誕150年にあたる年です。

鷗外は博物館総長在任のまま、この世を去りました。

最晩年の鷗外の博物館に対する思いをぜひ、感じていただければと思います。

お知らせ

台東区立書道博物館「 この人、どんな字?-近代日本の文豪たち- 」(2012年6月28日(木)~9月19日(水))でも、

森鷗外自筆の書簡などが展示されています。あわせてお楽しみください。

| 記事URL |

posted by 小林牧(広報室長) at 2012年07月23日 (月)

書を見るのは楽しいです。

より多くのみなさんに書を見る楽しさを知ってもらいたい、という願いを込めて、この「書を楽しむ」シリーズ、第18回です。

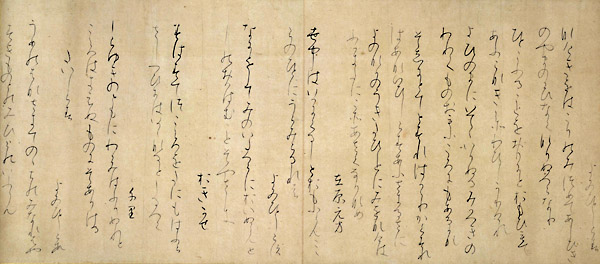

高野切(こうやぎれ)。

このことば、覚えてください。

Q:「仮名(かな)といえば?」

A:「こうやぎれ!」

です。

(拡大)

(拡大)

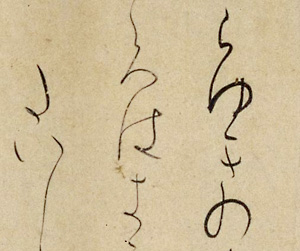

重要文化財 古今和歌集巻第十九断簡(高野切本) 伝紀貫之筆 平安時代・11世紀 森田竹華氏寄贈

(特集陳列「秋の特別公開 贈られた名品」2012年9月15日(土)~ 9月30日(日)にて展示)

拡大画像の右の方に見える「の」や、「ゆ」の字、 真ん中あたりの「は」の字、などなど 平仮名のお手本のように見えませんか? 高野切、とは 現存する最古の『古今和歌集』で、 平安時代の“みやび”の感性のもとで完成した仮名で、 最高水準の、美の極致とされています。 3人が分担して書いた寄合書(よりあいがき)になっていて、 その3人の書風を、第一種から第三種と呼び分けています。 上の画像は、第三種書風です。 第二種書風の筆者が、 宇治の平等院鳳凰堂(天喜元年(1053)建立)の色紙形(しきしがた)を書いた 源兼行(みなもとのかねゆき、生没年不詳)とわかりましたので、 高野切もその頃に書写されたことになります。 その第二種書風の高野切を、エンピツで写しました。手鑑毫戦より高野切

(本館3室「宮廷の美術」 2012年7月18日(火)~8月26日(日)にて展示 )エンピツで写した高野切 前の画像の第三種書風と比べて、個性的と思いませんか。 同じ仮名でもいろんな書風があります。 私が写した第二種書風の高野切、どうでしょうか? 特徴を上手くはつかんでいないかもしれませんが、 書いてみると、鑑賞がより深まります。 第二種書風の筆者・源兼行は、ほかに、「桂本万葉集」(御物)など、 第一種書風の筆者は、「大字和漢朗詠集」(本館3室にて展示中)など、 第三種書風の筆者は、「粘葉本和漢朗詠集」(宮内庁三の丸尚蔵館蔵)や 「法輪寺切」(本館3室にて展示中)などの同筆の作品があります。 3人とも、能書(書の上手な人)として活躍していたことがわかります。 総合文化展本館3室「宮廷の美術」では、7月18日(火)から8月26日(日)まで この第一種、第二種、第三種書風の作品をそろって御覧いただけます。 こうやぎれ、 巻九の巻頭が、高野山(こうやさん)に伝来したことから この名前で呼ばれています。 ぜひ覚えて、字も真似してみてください。

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(書跡・歴史室) at 2012年07月22日 (日)

美術解剖学のことば 第5回「久米桂一郎先生にご挨拶とご報告」

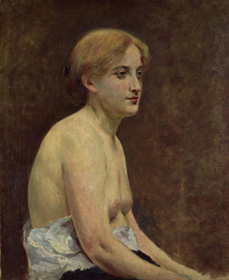

トーハクには、1890年(明治23年)に久米桂一郎が描いた油彩画の習作「裸婦」が所蔵されています。

久米の油彩画は トーハクではこの1点のみですが、

今回の特集陳列では、残念ながら調整がつかず展示することがかないませんでした。

次回の展示機会には、久米の最高傑作の1点を、どうぞお見逃しなく!

裸婦 久米桂一郎筆 明治23年(1890) (展示は未定)

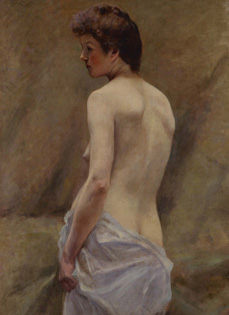

その代わりというわけではありませんが、「裸婦立像(習作)」(1889(明治22)年)を、

久米美術館(久米桂一郎コーナーもご参照ください)からお借りし、

黒田清輝の裸婦・裸体の油彩画と対置して展示することで、

本展の意図することが達成できましたことを、この場であらためて感謝申し上げます。

裸婦立像 久米桂一郎筆 明治22年(1889) 東京・久米美術館蔵

(特集陳列「美術解剖学―人のかたちの学び」にて展示中)

というわけで、トーハクから徒歩5分の東京藝術大学・美術学部構内に居らっしゃる、

久米桂一郎先生にご挨拶と、ようやく公開スタートできたことの報告をしてきました。

といってもご存命ではない久米先生の《胸像》にご挨拶です。(学食・大浦食堂近くです)

久米桂一郎 胸像(東京藝術大学・美術学部構内)

久米先生への僕の感謝のことばを「美術解剖学のことば」としてもいいのですが、

今回は久米桂一郎の美術解剖学分野とのかかわりを、とても豊富な画像・情報と、

深く、読み応えのあるテキストで紹介している、3冊の書籍を紹介します。

◆1冊目は、今回の特集陳列に際し、最も参考とさせていただいた、

『美術解剖学の流れ 森鷗外・久米桂一郎から現代まで 美の内景』 展 図録

(1998(平成10)年7月11日~9月15日 久米美術館発行)

◆2冊目は、今回出品されている「裸婦・裸体素描」を含む、久米の作品を全て掲載している

『久米桂一郎作品目録』 (2000(平成12)年 久米美術館発行) です。

◆3冊は、『方眼美術論』 (久米桂一郎著 1983(昭和59)年 中央公論美術出版)です。

「亡友黒田清輝とフランスに居た頃」の項から抜粋します。

モン・ルウジュの大市場に近い淋しい町に、アンスチテユウシヨン・ミルマンを尋ねて行って、

始めて黒田に逢った時は、丸々とした元気の好いおとなしい少年であった。

(中略)

八七年(1887年)の秋頃ポール・ロワヤルの市場の隣家に住むことになり、

小さな台所も附いているから、近所に居る友達が集まって、

牛鍋で日本飯を会食することも度々あった。

それ以来場処は二三変わったけれど、いつも黒田と合同生活をして、

一八九三年に帰朝するまで、巴里に居るときは最後まで一緒に暮らした。

本展に展示している「裸婦・裸体習作」を稽古した1887年の巴里で、

友達と集まって、「牛鍋で日本飯を会食」とは、

久米と黒田の何とハイカラな青春時代の一幕ではないですか!

| 記事URL |

posted by 木下史青(デザイン室長) at 2012年07月21日 (土)

もう何年か前、上方落語の桂米朝さんが人間国宝になられたとき、テレビで米朝一門の皆さんが「ウチの師匠が国宝にならはった。これからはガラスケースに入れておがまなアカン」というようなことを言っておられました。いかにも関西人らしい、お祝いの表現でした。

さて、ただいま本館19室(近代工芸 重要無形文化財保持者(人間国宝)のわざ、2012年7月18日(水) ~ 2012年9月17日(月))では人間国宝の手になる工芸品を展示しています。人間国宝という言葉はよく知られていますが、それがどのようなひとを指すかというと、あまり知られていない向きもあるようです。

色絵更紗文大皿 重要無形文化財「色絵磁器」保持者 富本憲吉作 昭和時代・20世紀

人間国宝とはマスコミがつくった言葉であり、正式には「重要無形文化財保持者」と申しますが、この長い言葉にもやや説明が必要のようです。博物館に絵画や 彫刻や工芸品などをご覧に来られる方々には、重要文化財とか文化財という言葉はおなじみでしょうが、この文化財が無形であるとか、その無形の文化財を保持 するとは、何やらトンチめいています。

金胎蒔絵飾箱「富貴」 重要無形文化財「蒔絵」保持者 寺井直次作 平成元年(1989)

文化財保護法によると、文化財の種類は、有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念物・文化的景観・伝統的建造物群などに分けられ、そのうち無形文化財というのは芸能や工芸技術のような無形の文化的所産だといいます。すなわち有形文化財のような「物」とは異なり、無形文化財というのは芸能の技芸や工芸の制作技術などの「技」そのものであり、その「技」のうちでも芸術的に優れていたり、歴史的に重要とされるものが重要無形文化財に指定されます。そして、この重要無形文化財の「技」を正しく高度に体得しているひとが保持者として認定されます。

蛙金具 重要無形文化財「彫金」保持者 鴨下春明作 昭和63年(1988)

このたびの展示品は、工芸技術の重要無形文化財保持者による作品です。いずれも伝統的な陶芸・漆芸・金工・木竹工などの技法によって、現代的な美意識や造形感覚が表現されています。同じく無形文化財といいながら、工芸技術の場合は、芸能などとは異なり、無形の「技」の表現が「物」としてのこります。ご来館のおりには、ガラスケースのなかに入っている「かたちがない文化財」の精華をご覧ください。

六合花籠 重要無形文化財「竹工芸」保持者 2代前田竹房斎作 平成9年(1997)

※文化財の分類や重要無形文化財の種別に関心のある方は、文化庁ホームページにある国指定文化財等データベースをご覧ください。

関連事業のお知らせ

列品解説 「人間国宝のわざ」

講師:猪熊兼樹(貸与特別観覧室主任研究員)

2012年7月24日(火) 14:00 ~ 14:30 本館19室

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(貸与特別観覧室) at 2012年07月20日 (金)

安藤(以下A):瀬谷さん!特集陳列「女性画家」も残すところあと10日になりましたね。(平成館企画展示室、2012年7月29日(日)まで)

瀬谷(以下S):絵画の展示としては長い8週間という期間に設定したので、展示替をはさんで、たくさんの作品を見ていただいてます。

まあ、「展示替がある」というのは、お客様の立場になると恨めしいものですけれど・・・

A:一度で全て見られないですもんね。でも、それだけ女性画家の作品があるということで、前・後期とも是非見に来ていただきたいです。

現在展示中の作品で注目なのは、なんと言っても、皆さんご参加いただいているご様子の「あなたが選ぶ女性画家No.1は?」でダントツトップを維持している、跡見花蹊筆「草虫」です!!

草虫 跡見花蹊筆 明治5年(1872)

S:跡見花蹊の人気は会期当初からずっと高いですね。

ラグーザ玉や葛飾応為の方が知名度が高いと思っていたのですが、今回のラインナップでは跡見さんのパッと華やかな作品に皆さんがひかれるのかもしれません。

A:そうそう、作品の良さもあるし、あとはやはり、今回の躍進には跡見学園関係者のみなさんの後援があるのかなぁと・・・。

花蹊の勝因は後進を育てた点にあるのではないかと思っています。

S:あと女性画家で人気が高いのは、同時期に本館18室で展示するため今回の企画には入れなかった上村松園。

松園は2年前に東京国立近代美術館でも個展が開かれましたし、知名度もあるので、今回のラインに入れると逆に浮いてしまったかもね。

A:そうですね。それにどちらかというと、投票も展示も、これからまだまだ魅力発掘できる女性画家たちを皆さんに知ってほしい、見てほしいという気持ちがありました。

S:見てくるとつい感情移入してしまうと思うけれど、安藤さんとしては、ひそかなイチオシはどの作品?

A:私のひそかなイチオシは、応為の『煎茶手引の種』です!!

ちっちゃいけど、目を凝らすとみんなの会話が聞こえてくるんですよ。

たとえばねー、ここ↓

煎茶手引の種(部分に加工) 山本都龍軒著 葛飾応為画 江戸時代・嘉永元年(1848) 徳川宗敬氏寄贈

「あ!ちょっと、おみっちゃん(仮)!」

「あら、おさよちゃん(仮)?」

「今日またあそこで、おだんご食べてから帰ろ!」

って絶対言ってるでしょ。で、となりのおねえさんは、お茶碗運びながら「アー忙しい、忙しい」って思ってる。

S:ははは!言ってる!

絵を見る楽しみって、絵と画家と自分のひそかな対話、妄想にもあるね。

A:そう、妄想です(笑)!!

S:絵を見るということでいえば、実のところ、そもそも今回の「女性画家」というくくりでの特集陳列ってどうなんだろう?という自問は、ずっと心にありますね。

今は、職業でも性差を表だって出さないことが主流になっているので、あえて女性の画家だけを取り出すのはどうかな、とか。

でも実は、作品だけ見て、「これは女性の絵だ」と見抜くのはかなり難しいと思います。

A:そうそう、落款とか手がかりがなければ絶対無理だと思う。

S:ね。だからあえて、そんなところも全部ひっくるめて提示してみたかったというか。

結果として、来場者の方たちがそれぞれの背景や見方を投影しながら鑑賞してくださって、楽しんでくださっているようで、よかったなと思っています。

A:そうですね。でも、全部ひっくるめたかったから、余計に「女性画家」についてあまり偏った印象を与えたくなくて、展示のイメージをどういう方向へ持っていくかは難しかったなぁ。

年表などのパネルも「青紫andシンプル」×「ピンクandファンシー」という無茶苦茶なイメージで作ってもらいましたし(笑)

S:今回の会場デザインに関しては、

「女性画家の展示だから、美しくしなければならない」

という意見もいただいたけど・・・それはまあ、どの展示にも同じことで。

A:んーでも、「美しく」って重要ですよね。

私の思う「女性画家」のイメージは要するに「澤穂希選手×きゃりーぱみゅぱみゅ」なのですが、それぞれに美しいです。

初めに考えていたタイトル「十一人の女性画家」も「なでしこジャパン」に由来しているし、

様々な人生を歩んで輝いている女性たちにスポットを当てて、元気が出る企画にしたいなーと思っていました。

でも、最終的には11人にとどまらず、女性画家はもっといるということを伝えられることになりましたね。

S:そうね。本当はまだまだたくさんいる。

今回は、東博のコレクションからだけだったけれど、それでもわからないことがたくさんありますし、ちょうど今、実践女子大学を中心に進められている女性画家の総合的な研究には、学界も注目、期待しているところです。

あと、「あなたは誰派?女性画家タイプ診断」どうだった?

今までのトーハクにはなかったような「冒険」のつもりだったけれど、本音としては、もっとはじけてみたかった・・・

A:確かに!!担当A案では、画家本人の言葉は「お姉さま方からの導きの言葉(キラキラ)」っていう感じのコーナーにしてました。良いと思ったんだけどなー(笑)

それにしても、このコンテンツを作るのはかなり面白かったですよね!

それぞれの人生の要素を抽出して、確実に当てはまれば「はい」、それ以外は「いいえ」で診断を進めていくので、事実に基づきながら良い具合に仕上がったのではないかと思います。

驚いたのは、意外な人同士の人生の要素が似ていたこと。例えば、山崎龍女と江馬細香とか、跡見花蹊と中林清淑とか、葛飾応為とラグーザ玉とか・・・

S:今回はいろいろと女性画家について調べるなかで、「親子」や「夫婦(恋人)」といった人間関係が、意外と画家に深く影響しているかもしれないとわかったのがおもしろかったですね。

とくに、親から受けた教育や環境。

A:そうですね、やっぱり教育って大事なのだと思いました。

S:さてさて、話は尽きませんが・・・

できれば、今回展示できなかった作品も含めて、今度はちょっとちがう視点で第2弾もしてみたいです。

A:また色々オモシロ企画を考えたいですね。皆様お楽しみに~!

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 安藤香織(登録室)、瀬谷愛(平常展調整室) at 2012年07月19日 (木)