1089ブログ

こんにちは。デザイン室神辺です。特別企画「文化財よ、永遠に」の展示デザイン、グラフィックを担当しました。

普段、展示室を歩いていると、じっくり解説を読まれて、そのままちらっと作品に目をやって、通り過ぎていくお客様をお見かけすることがあります。

もちろん、博物館での過ごし方に正解も不正解もありませんし、お客様の鑑賞方法に、とやかく言うつもりもありません。ただ、たまには、いつもとは違った鑑賞方法で、博物館を楽しむのも一興ではないでしょうか。秋ですし(←雰囲気で言ってみました。深い意味はありません)。

「文化財よ、永遠に」展では、お客様に作品鑑賞についてのある提案を試みました。

その提案とは「じっくり仏像と対面する時間を持ってみてはいかがでしょう。」というものです。

そのため、思い切って鑑賞空間から作品解説を切り離してみました。仏像を展示しているステージに、作品解説はありません。作品解説は、ステージ手前のとても低いところにあります。

えっ、そんな低いところにある解説、ちゃんと読めるのかしら?

解説大好き派は心配されるかもしれません。大丈夫。読めます。

ただし、解説を読んだ後、仏像をご覧になるためには、首を傾け、少し仰がねばなりません。ここはあえて、身体的な動作を取り込んで、「見る」ということを意識してやっていただこうと思っています。

展示室の多くの仏像は、ケース越しではなく、直に見ることができます。そのため、仏像と対峙したとき、そのお姿だけでなく、衣のひだ、素地の感じ、残っている彩色などの美しさを、しっかりご覧いただけます。

玉眼がある仏像のお顔は、玉眼がキラリと光るよう照明調整もしております。

特別企画「文化財よ、永遠に」は12月1日(日)までです。どうぞ、お見逃しなく。

| 記事URL |

posted by 神辺知加(デザイン室) at 2019年11月21日 (木)

みなさんは、愛用しているものや大切にしているものが壊れてしまった時、どうされますか?

壊れたままにせず修理して、また再び大事にお使いになるのではないでしょうか。

文化財でも事情は同じです。今に伝えられる文化財は、そのほとんどが何度も何度も修理を繰り返してきたものばかりです。

特別企画「文化財よ、永遠に」では、公益財団法人住友財団が30年の長きにわたって修復を助成してきた文化財1,100件以上のうち、当館では仏像を中心に展示しています(泉屋博古館(京都・東京)、および九州国立博物館でも同タイトルの展覧会を開催しておりましたが、会期は終了いたしました)。

仏像はお堂の須弥壇上や厨子内に大事に安置されているのだから、壊れることなんてあまり考えられないのでは? と思った人もいらっしゃるかもしれません。

ところが、日本の仏像の多くは木材でできています。皆さんもご存知だと思いますが、木材は湿気を含めば膨張し、乾燥すれば縮みます。四季によって温湿度が大きく変わる日本の自然環境の中では、木材は絶えず伸び縮みを繰り返しています。

たとえば表面が綺麗に彩られた仏像や金箔が貼られた仏像の場合、木材と、表面の彩色層や漆箔層の収縮率が違うために、長い時間が経てば彩色層や漆箔層が木材から浮き上がってしまうことが多々あります。仏像の損傷のうち、もっとも多い損傷と言ってもよいでしょう。

漆箔の剥離 修理前

こちらのお像は漆箔層が浮き上がっています。茶色の部分は漆箔層の下の木材です。木材が露出しているところは、すでに漆箔層が剝落してしまったところです。

修理では、こうした浮き上がりを丁寧にもとにもどします。また剥落片がある場合には、それを元の位置に復位します。展覧会に仏像がお出ましになる際、時に湿度70%以上になることのある寺院環境から、博物館環境に移動させるときには、表面の状態に非常に気をつかいます。彩色像を開梱するときは特に緊張します。

また、湿気で鎹や釘など木材どうしを留める金属製の金具が腐食し、錆が生じると釘がふくらみ周辺の木材を傷めることもありますし、逆に乾燥が木材の割れを引き起こすこともあります。

干割れ

ご尊像の頭部に干割れがはしってしまうと、尊容を損ねることにもなってしまい、難しい修理となる大変やっかいな損傷です。年輪の中心である木芯から割れてしまうことが多いため、仏像をつくる際には、木芯が入らないように製材した芯去り材が使われていることが多いです。

木材を好んで食べる虫もいます。

虫蝕

たくさんの小さな穴が開いているのがお分かりになりますでしょうか。仏さまを食べるなんて仏さまには迷惑な話ですが、虫たちはありがたく命を頂戴しているのかもしれません。

今年はノートル・ダム寺院や首里城などで、いたましい火災が相次いでしまいましたが、木材にとって火も大敵です。かたや何らかの要因で水にさらされ続ければ腐食することもありますし、高湿度のなかでは黴が生えたりすることもあります。

朽損 修理前

木材が腐食してスカスカになっている様子がわかります。表面に少し手が触れただけで簡単に崩れ落ちてしまうきわめて危険な状態です。

こうやって損傷の事例を見てくると、何百年もの昔につくられた仏像が今に残ってるのは奇跡だと思われませんか?

形ある物はどんなに大切にしていたとしても、時が経てばどうしても傷んでしまいます。仏像もまた、つくられてから月日が経って傷んでしまったときに、修理しようと立案した人、修理の技術を持っていた人、費用を負担した人、その他さまざまな人が協力をして修理されてきたであろうことは想像にかたくありません。また修理が一度だけではなく、何度も繰り返すことのできるコミュニティがなければ、仏像はどこかの時点で朽ち果て失われてしまったことでしょう。

仏像が背負っているものは、これをつくった人々、長きにわたって守り伝えてきた人々、また現在、これを大切にされているご所蔵者はじめ地域の人々の祈りでもあるのです。

| 記事URL |

posted by 皿井舞(平常展調整室長) at 2019年11月20日 (水)

現在、東洋館8室では、特集「中国書画精華―日本における愛好の歴史」(前期:11月24日(日)まで、後期:11月26日(火)から12月25日(水)まで)が展示中です。

東洋館8室展示場

「中国書画精華」は、毎年秋恒例となった、東博所蔵および寄託作品の名品展ですが、今回はサブテーマとして「日本における愛好の歴史」を設けています。

展示解説を読まれれば、「〇〇家伝来」「〇〇の旧蔵品」「〇〇の鑑定書がつく」などと、作品がどのような人びとの手を経て現在まで伝えられてきたかについて、簡単な文章が添えられているのに気付いていただけるかもしれません。

ところで、このような「愛好の歴史」は、一体どのように判明していくのでしょうか。

手がかりは、作品から離れて存在するもの、作品とともに伝わってきたもの、の2種類にわけられます。

作品から離れて存在する手がかりとしては、まず、コレクション目録や茶会の記録などの書物があげられます。

例えば、伝趙昌筆「茉莉花図」(常盤山文庫蔵)は、足利将軍家のコレクション目録である『御物御画目録』中の「花 趙昌」に該当する、足利将軍家由来の品と考えられてきました。

重要文化財 茉莉花図軸 伝趙昌筆 南宋時代・12~13世紀 東京・公益財団法人常盤山文庫蔵 ※前期展示

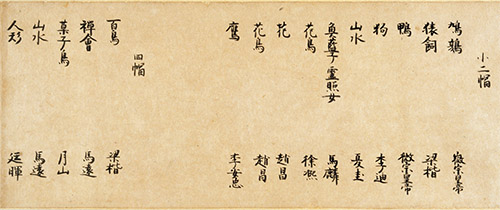

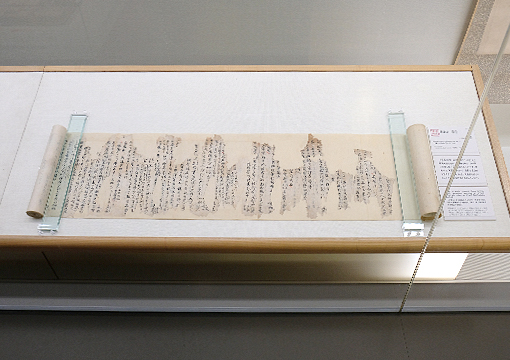

【参考】御物御画目録(部分) 伝能阿弥筆 室町時代・15世紀 東京国立博物館蔵 ※展示の予定はございません

また、模写、もしくはそこから強い影響を受けたと思われる別の絵画の存在も、作品から離れて存在する手がかりのひとつです。

李迪筆「紅白芙蓉図」は、伝周文筆「芙蓉図」(正木美術館蔵)や曽我宗誉筆「芙蓉図」(大徳寺真珠庵蔵)など、本図を翻案したとみられる作例の存在から、室町時代の京都ではすでに知られた名品であったと推測されています。

国宝 紅白芙蓉図軸 李迪筆 南宋時代・慶元3年(1197) 東京国立博物館蔵 ※前期展示

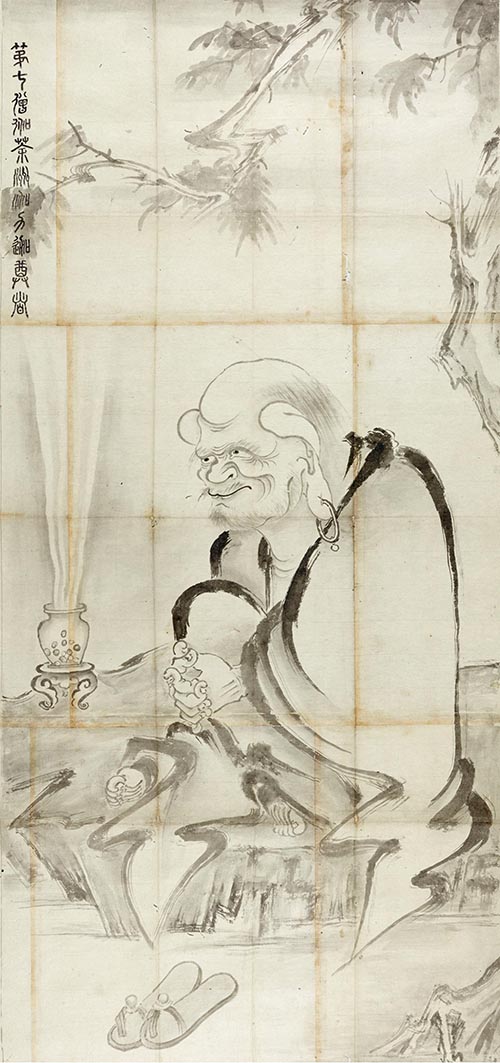

また、伝禅月筆「羅漢図」には、狩野派が制作した模写があり、この図様が江戸時代の画家たちによく知られていたことがわかります。

画像左:羅漢図 伝禅月筆 元~明時代・14~15世紀 東京国立博物館蔵 ※後期展示

画像右:【参考】羅漢図(模写) 竹沢養渓筆 江戸時代・安永10年(1781) 東京国立博物館蔵 ※展示の予定はございません

一方、作品とともに伝わってきた手がかりには、どのようなものがあるのでしょうか。

特に中国本土に伝わってきた作品によくみられるのは、後世の人々によって散文や韻文のかたちで書き付けられた考証や感想である題跋(賛)、そして、作品を収蔵した人々がその記録として捺した印章である鑑蔵印です。

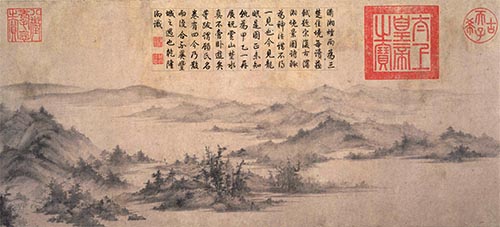

李氏筆「瀟湘臥遊図巻」のあちこちにみられる清朝最盛期の皇帝、乾隆帝の書き込みや印はその代表的な例です。

国宝 瀟湘臥遊図巻 李氏筆 南宋時代・12世紀 東京国立博物館蔵 ※前期展示

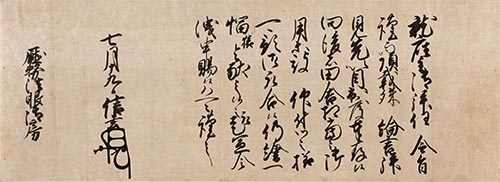

そして、保存箱に同封される手紙や鑑定書も重要な資料となります。

重要文化財 猿図軸 伝毛松筆中国 南宋時代・13世紀 東京国立博物館蔵 ※前期展示

【参考】伝毛松筆「猿図」付属の武田信玄書状 東京国立博物館蔵 ※展示の予定はございません

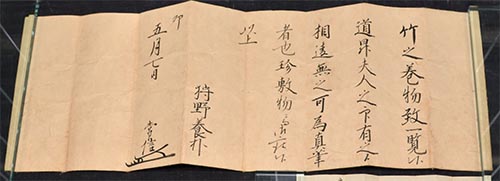

伝管道昇筆「墨竹画巻」付属の狩野常信鑑定書 東京国立博物館蔵 ※後期展示

このほか、表装の好みや、保存箱のしたてなどからも、その作品がどのような道筋をたどって、東京国立博物館まで行きついたかが推測できることがあります。

紙や絹といった脆弱な素材に表わされた絵画が、千年、数百年の時を超えて、今なお存在するということは、よく考えれば奇跡的なことです。

この奇跡は、まさに作品を大切に伝えようとしてきた人たちのたゆまぬ努力があったからこそ。

名品を楽しむと同時にそのような「愛好の歴史」にも想いを馳せていただきたければ幸いです。

特集「中国書画精華―日本における愛好の歴史」

2019年10月29日(火)~12月25日(水)

(前期:11月24日(日)まで、後期:11月26日(火)から)

東洋館8室

※こちらの画像には後期展示の作品が含まれています。

特集「中国書画精華―日本における愛好の歴史」

2019年10月29日(火)~12月25日(水)

(前期:11月24日(日)まで、後期:11月26日(火)から)

東洋館8室

※こちらの画像には後期展示の作品が含まれています。

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 植松瑞希(出版企画室研究員) at 2019年11月19日 (火)

博物館情報課の今井です。現在本館14室にて特集「焼き締め茶陶の美―備前・信楽・伊賀・丹波―」を開催中です(12月8日まで)。

信楽の花入にはどんな花を生けようか、備前の食器にはどんな料理を盛ろうか、不思議と想像力が湧きます。

蹲花入(うずくまるはないれ) 信楽 室町時代・15世紀

反鉢(そりばち) 備前 江戸時代・17世紀

備前の水指に志野や唐津の茶碗を取り合わせると、茶席の表情がぐっと豊かになります。

耳付水指(みみつきみずさし) 備前 江戸時代・17世紀 個人蔵

10月29日の横山研究員のブログにもあるように、焼き締め陶は平安時代の末から、壺、甕(かめ)、擂鉢(すりばち)といった生活の実用品として、技術変革を経ることなく、作られ続けてきました。

前近代において、陶磁器の製作技術は、常に中国から、ときに朝鮮半島を経由してもたらされました。中国では、古い技術はしばしば新しい技術に取って代わられます。たとえば、宋時代の官窯(かんよう・宮中の御用品を焼く窯)の製品は青磁でしたが、異民族王朝の元時代をはさんで、明時代になると、景徳鎮窯(けいとくちんよう)で焼かれ、絵付けが施された白磁に替わります。

青磁輪花鉢(せいじりんかはち) 南宋官窯 南宋時代・12~13世紀 横河民輔氏寄贈(東洋館5室で展示中)

青花唐草文高足碗(せいかからくさもんこうそくわん) 景徳鎮窯 「大明宣徳年製」銘 明時代・宣徳年間(1426~35)(展示予定はありません)

これに対して、日本では新しい技術が入ってきても、在来の技術の上に次々と積み重なってゆき、あたかもミルフィーユのような様相を呈します。このため、日本の陶磁器は、世界的にみても驚くべき多様性を示しています。

侘び茶の祖、珠光の有名な「心の一紙」には、備前や信楽にむやみに飛びつく風潮をたしなめる一節があり、15世紀の末頃には和物が茶の湯の具足として流行していたさまがうかがえます。

瀬戸、常滑、信楽、丹波、備前に、新たに発見された越前が加えられて、「六古窯(ろっこよう)」の名が小山冨士夫氏によって提唱されたのは、昭和23年(1948)頃のことであり、高度経済成長期にブームとなりました。

自然釉刻文大壺 信楽 室町時代・15世紀(2020年3月10日より本館13室で展示予定)

画像は写真集『信楽大壺』(1965)を発表した写真家土門拳(1909~90)の旧蔵品で、「御所柿」の銘があります。日本陶磁史の底流に通奏低音のように流れ続ける焼き締め陶は、日本人の心の原風景なのかもしれません。

| 特集 焼き締め茶陶の美―備前・信楽・伊賀・丹波― 本館 14室 2019年9月18日(水)~ 2019年12月8日(日) |

|

| 記事URL |

posted by 今井敦(博物館情報課長) at 2019年11月15日 (金)

去る10月22日、天皇陛下が御即位を宣明される「即位礼正殿の儀」が行なわれました。

祝日となったこの日、私もテレビにかぶりつきでこの儀式の様子を見ていました。今年2019年は、春に現在の上皇陛下が天皇の位を退位され、天皇陛下が即位されることで元号が平成から令和へと改まりました。11月には天皇一代の大祭である「大嘗祭」が行なわれます。

天皇の退位や即位に伴う一連の行事は、長く宮中で培われてきた「伝統」に則ったもので、そのルーツは奈良、平安時代にさかのぼります。明治時代以降は天皇の住まいが東京に遷されたこともあり、儀式の様相も大きく変化しますが、その大枠は継承されています。

このほか、天皇を中心とする宮中貴族社会ではさまざまな儀式・行事が年間を通じて行なわれてきました。こうした儀式・行事、つまり宮中儀礼は過去の先例を大変重要視します。前に行なわれた式次第にいかに変更を加えず行なうことができるかということが最大限求められました。そのため公家たちは、子孫たちがこうした儀礼を行なう際に困らないよう詳細な日記を書き、絵図に残すなどしてきたのです。

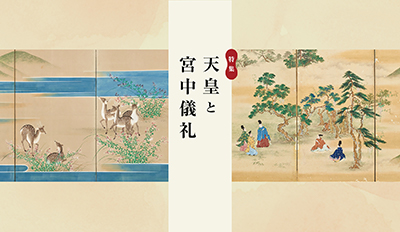

こうした過去の記録を紐解き、宮中で行なわれてきたさまざまな儀礼をご紹介しようとするのが特集「天皇と宮中儀礼」(前期:~2019年12月1日(日)、後期:2019年12月3日(火)~ 2020年1月19日(日))で、「即位礼と大嘗祭」「悠紀主基屏風(ゆきすきびょうぶ)」「御所(ごしょ)を飾る絵画」「年中行事」「行幸と御遊(ぎょうこうとぎょゆう)」の5つのテーマを設けています。

「即位礼と大嘗祭」では、天皇の退位(譲位)から新天皇の即位にかかわる一連の行事をご紹介しています。

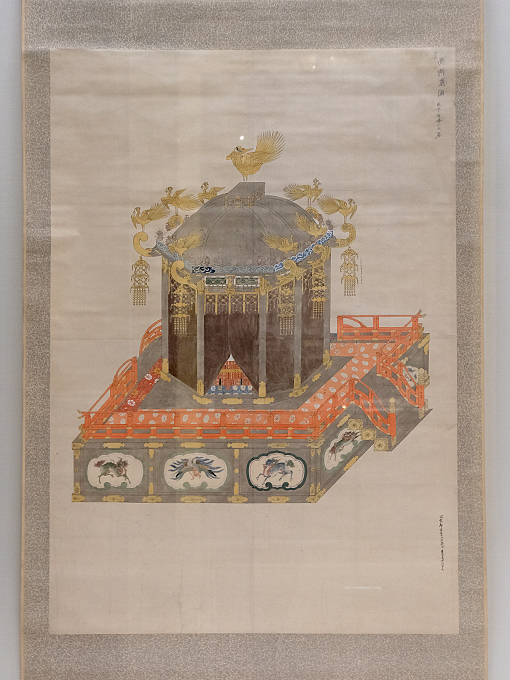

高御座図 森田亀太郎模 大正4年(1915)模、大正5年(1916)彩色

即位礼などの際、天皇が登壇する高御座(たかみくら)を描いた図。皇后が登壇する御帳台(みちょうだい)は、同様のかたちながら若干小ぶりです。先般の「即位礼正殿の儀」でもご覧になった方も多いと思います。ただ、御帳台が登場するのは大正時代以降で、それまでは高御座1基で行事は進められました。

国宝 延喜式 巻七(甲) 平安時代・11世紀 展示期間:前期

※後期は同様の記述がある延喜式 巻七(乙)を展示

平安時代中頃に作られた法令集で、九条家本と呼ばれる本作は現存最古の延喜式(えんぎしき)として大変貴重です。この巻七には大嘗祭の一連の流れが細かく記されています。天皇は毎年11月に五穀豊穣などを祈る新嘗祭を行ないますが、即位後最初に行なう新嘗祭は特に「大嘗祭」と呼ばれて重視され、天皇一代の大祭と位置付けられています。

「悠紀主基屏風(ゆきすきびょうぶ)」では、大嘗祭の際に調進される悠紀主基屏風(大嘗会屏風)をご紹介しています。大嘗祭では京都から東の悠紀、西の主基の二つの国が選ばれ、この両斎国からさまざまな品が献上されますが、悠紀、主基二国を詠んだ和歌と漢詩の情景を描いたのが悠紀主基屏風です。

平成度の悠紀主基屏風は、今年春に行なわれた特別展 御即位30年記念「両陛下と文化交流―日本美を伝える―」でご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。令和度は、悠紀は栃木県、主基は京都府とのこと。どんな屏風となるのか、今から楽しみです。

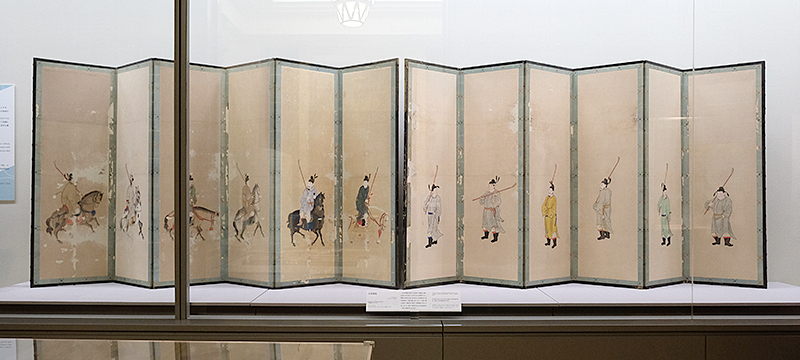

【右】悠紀屏風 明和元年度正月・二月帖 土佐光貞筆 江戸時代・明和元年(1764)

展示期間:前期

【左】主基屏風 明和元年度三月・四月帖 土佐光貞筆 江戸時代・明和元年(1764)

展示期間:前期

※後期は文政元年度の仁孝天皇(1800~1846)の大嘗会屏風を展示。

明和元年に行なわれた後桜町天皇(1740~1813)の大嘗祭に用いられた屏風。悠紀は近江国(現在の滋賀県)、主基は丹波国(現在の京都府)で、それぞれの名所を詠んだ和歌が画中の色紙型に記されています。なお、後桜町天皇は現段階では史上最後の女性天皇です。

明和元年度の本作は、現存する悠紀主基屏風としては最古の作例で極めて貴重です。東京国立博物館所蔵品としての公開は今回が初めてとなります。

天皇の住まいである御所ではさまざまな宮中儀礼が行なわれました。「御所を飾る絵画」では、こうした儀式空間の威儀を整え、場を華やかにするために用いられた作品をご紹介しています。

大宋屏風 江戸時代・19世紀 展示期間:前期

この屏風には毬杖(ぎっちょう)と呼ばれる、現在のポロやホッケーをする中国風の人物が描かれています。こうした屏風を「大宋屏風(たいそうのびょうぶ)」と呼び、天皇が儀式を行なう際に用いられました(実は、後で登場する「年中行事図屏風」右隻の中央上部にもしっかりと描かれています)。

本作は江戸時代末に制作され、実際に宮中で用いられていた可能性の高いものです。こうした屏風は調度品であり消耗品でもあったので、このように残されていることも極めて稀です。

賢聖障子屏風 住吉広行筆 江戸時代・18世紀 展示期間:後期

賢聖障子(けんじょうのそうじ)とは天皇が政務を執る内裏・紫宸殿の天皇の座の背後にある絵のことで、中国の賢臣32人を描きます。筆者の住吉広行は江戸時代後期に新造された内裏(寛政度内裏)の賢聖障子を描いており、現在の京都御所にもこの広行筆の賢聖障子が残されています(実際に現在の京都御所に置かれているのは写しで、原本は別置保存)。

広行はこの屏風のほか画帖(「賢聖障子画帖」 ※展示期間:前期 )のかたちでもこの図様を残しており、完成見本、もしくは後世への参考として作られたと思われます。

「年中行事」では、天皇や宮中の公家たちが行なったさまざまな年中行事をご紹介しています。

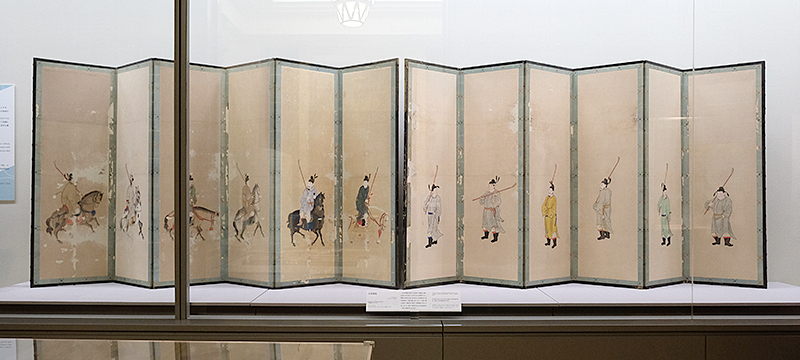

年中行事図屏風(右隻) 住吉如慶筆 江戸時代・17世紀 展示期間:前期

この屏風は江戸時代のやまと絵師で、幕府の御用絵師もつとめた住吉如慶が描いたものです。この「賭弓(のりゆみ)」という儀式は、正月18日に内裏の弓場殿というところで行なわれていましたが、江戸時代にはほとんど行なわれなくなっていた儀式です。実はこの図にはネタ元があって、それは平安時代末に制作された「年中行事絵」という絵巻。如慶は後水尾天皇の命令でこの絵巻を模写しており、その知識を生かして過去に行なわれた儀式を描いたのでした。本作に限らず、実際には行なわれていない過去の儀式を復古的、懐古的に描くということもしばしばなされました。

なお、後期展示の左隻の「内宴」は、ネタ元の年中行事絵とともに展示します。

最後のテーマが「行幸と御遊」です。行幸とは天皇が御所から外出することを指す言葉ですが、天皇の外出には様々な制約がありました。ただ、退位して上皇となるとこうした制約も比較的ゆるやかになり(上皇・法皇の外出は御幸と言います)、社寺の参詣や外出先での歌会など、さまざまな遊び(御遊)が行なわれました。

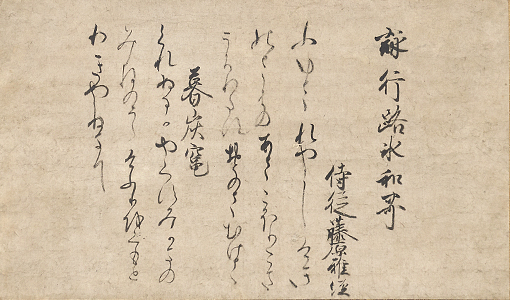

重要文化財 熊野懐紙 飛鳥井雅経筆 鎌倉時代・正治2年(1200) 展示期間:後期

平安時代後期から鎌倉時代前期にかけて、歴代上皇たちの間で紀州の熊野三山を参詣する「熊野御幸」が爆発的なブームとなります。白河上皇が9回、鳥羽上皇が21回、後白河上皇が34回、後鳥羽上皇が28回といいますから、ほぼ毎年熊野にお参りしていたような状態です。京都から舟なども乗り継いで往復1ヶ月はかかるかなりの長旅で、道中では歌会なども行なわれました。この際詠まれた和歌を記したのが「熊野懐紙」です。

なお、この特集で後期に展示する「明月記」を記した藤原定家も後鳥羽上皇の熊野御幸に従った1人です。展示箇所とは別の日の「明月記」には、宿が悪い、風邪をひいたなど、道中でのグチの数々が記されています。

今回の特集の展示品は、一般に評価の高い国宝や重要文化財などの指定品はわずかです。ただ、普段は収蔵庫で眠っている展示機会の極めて稀な作品を、担当研究員4人が1年以上の準備期間をかけ、収蔵庫の奥の奥に分け入って掘り出してきた、選りすぐりの作品群です。明治5年(1872)に開館し、間もなく150周年を迎える東京国立博物館の奥深さを改めて知る機会ともなりました。記録で確認できる限り、開館以来初めて展示するという作品も少なくありません。

令和度の即位礼の復習やこれから行なわれる大嘗祭の予習のみならず、長い伝統の中で培われてきたさまざまな宮中儀礼を知る絶好の機会です。12月2日(月)に展示替を行ない、展示作品もがらりと変わりますが、2020年1月19日(日)まで開催していますので、平成館1階企画展示室へぜひとも足をお運び下さい。主要作品を載せたリーフレットも好評配布中です。

|

|

特集「天皇と宮中儀礼」 |

| 記事URL |

posted by 土屋貴裕(特別展室主任研究員) at 2019年11月14日 (木)