1089ブログ

日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」がついに開幕しました。今回は出品作品のうち島根県出雲市荒神谷(こうじんだに)遺跡出土の青銅器を紹介しましょう。

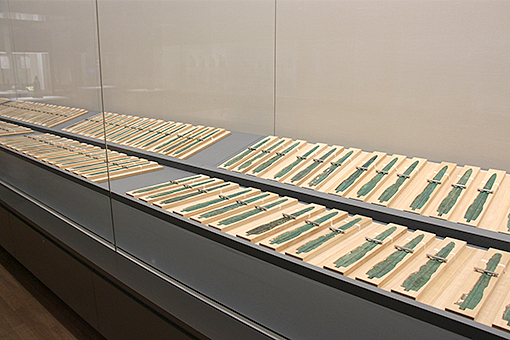

本展では荒神谷遺跡出土の銅剣358本中168本、銅矛16本中16本すべて、銅鐸6個中5個のあわせて189点を展示しています。これだけの数の青銅器が東京でご覧いただけるのは約20年ぶりの機会です。島根県雲南市加茂岩倉(かもいわくら)遺跡出土の銅鐸とともに展示室を埋め尽くすかごとくに整然と並んだ様子は圧巻です。

国宝 銅剣(どうけん)

島根県出雲市 荒神谷遺跡出土 弥生時代・前2~前1世紀 文化庁蔵(島根県立古代出雲歴史博物館保管)

国宝 銅鐸(どうたく)

島根県雲南市 加茂岩倉遺跡出土 弥生時代・前2~前1世紀 文化庁蔵(島根県立古代出雲歴史博物館保管)

荒神谷遺跡は昭和59(1984)年に農道工事にともなって発掘調査が始まりました。その成果は「定説を覆す」、「教科書を書き換える」とまで評価されています。

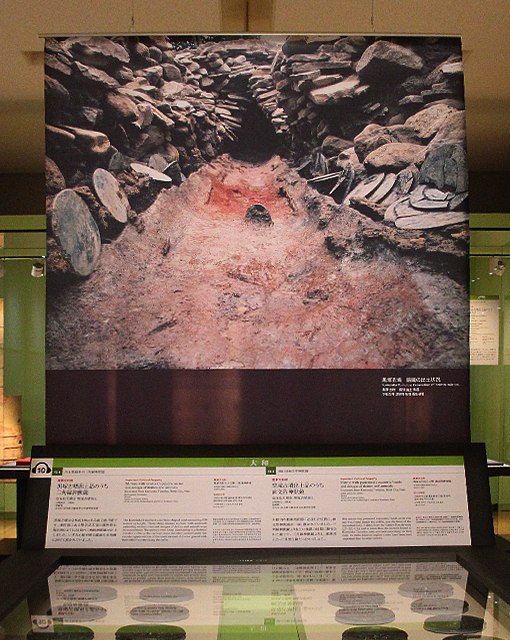

荒神谷遺跡における銅剣の出土状況

荒神谷遺跡から出土した銅剣の数は358本。それまで発見された弥生時代の銅剣の数は約300本でしたので、その圧倒的な数はすぐに大きな話題となりました。荒神谷遺跡出土品はまずその数で多くの人を驚かせたのです。

銅剣発見の翌年、今度は銅鐸と銅矛が一緒に出土し、再び多くの人々の注目を集めました。しかも銅矛が一カ所からの出土した数としては最多の16本というものでした。

一般に、銅鐸は近畿から東海、銅矛は北部九州から四国南部から多く出土します。分布の中心から外れた荒神谷遺跡での発見は、弥生時代の出雲に大きな勢力が存在したことを示すとともに、当地で北部九州や近畿と深い交流が行われていたことを裏付けたのです。

荒神谷遺跡おける銅鐸と銅矛の出土状況

さて、大量に出土した銅剣はいずれも山陰を中心に分布する中細形(なかぼそがた)銅剣c類と呼ばれるもの。長さ約50㎝、重さ約500ℊと規格性の高いもので、多くは茎(基部)に×印が刻印されています。その規格性の高さと他遺跡から出土する中細形銅剣c類に×印の刻印がないことから、荒神谷遺跡の銅剣は、比較的短い期間に製作から埋納まで一括して取り扱われたものと考えられています。展示室では祭器として使うよりも埋納を前提に作られたとも考えられるこれらの銅剣の薄さにも注目ください。

荒神谷遺跡出土銅剣に刻まれた×印

一方、出土した銅鐸は菱環鈕(りょうかんちゅう)式銅鐸と外縁付鈕(がいえんつきちゅう)式銅鐸、銅矛は中細形銅矛、中広形(なかびろがた)銅矛と複数の種類からなります。銅鐸の内面はいずれも突帯(とったい)がすり減っているために、比較的に長期間振り鳴らされたものと考えられています。また同じ鋳型で作られた外縁付鈕銅鐸が京都府や淡路島などで確認されています。銅矛は、荒神谷遺跡を除き山陰での出土例はないため特異な存在とも言えます。また研ぎ分けされ、綾杉状の装飾をもつ銅矛もあることか佐賀平野など北部九州で作られたと考えられています。

なぜ、このような異なる来歴をもつ銅剣、銅鐸、銅矛が荒神谷遺跡に一括して埋納されたのか、いまだにその理由ははっきりとわかっていません。加茂岩倉遺跡とともに弥生時代を代表する遺跡として知られる荒神谷遺跡。その発見はたった30年ほど前のことです。特別展「出雲と大和」に足をお運びいただき、日本の考古学界を揺るがせた発見に是非触れてみてください!

| 日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」 平成館 特別展示室 2020年1月15日(水) ~ 2020年3月8日(日) |

|

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 品川欣也(考古室長) at 2020年01月24日 (金)

トーハクで開催される2020年の特別展のトップバッター、日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」が1月15日(水)に開幕しました。

本展では古代日本において重要な地であった、出雲(島根県)と大和(奈良県)の名品を一堂にご覧いただくことができます。

展示室を少し覗いてみましょう。

「第1章 巨大本殿 出雲大社」では、神々や祭祀の世界を司るオオクニヌシが鎮座する、出雲大社に伝来する数々のご神宝を紹介します。

第1章ではまず、心御柱(しんのみはしら)と宇豆柱(うづばしら)が皆さまをお迎えします。

重要文化財 心御柱(左)・宇豆柱(右奥)

島根県出雲市 出雲大社境内遺跡出土 鎌倉時代・宝治2年(1248) 島根・出雲大社蔵(宇豆柱は島根県立古代出雲歴史博物館保管)

心御柱と宇豆柱は1本が直径約1.3メートルの巨木を3本束ねて一つの柱としています。

その直径はなんと、約3メートル!

この巨大な柱は鎌倉時代のもので、当時の出雲大社本殿を支えていた柱とされています。

この柱から推定すると、出雲大社本殿の高さは48メートルにのぼるとも考えられており、そびえたつ柱をイメージして展示しています。

また、心御柱と宇豆柱の中心間の距離は7.2メートルで、出土した時の距離を再現しています。

こちら2件そろって公開されるのは、本展が初めてです。

当時の出雲大社本殿が、いかに巨大な建築物であったかをどうぞご体感ください。

展示室内の心御柱

※3本のうち1本は複製

模型 出雲大社本殿 平成11年(1999)

島根・出雲市蔵

10世紀ごろ(平安時代)を想定した、出雲大社本殿の1/10スケールの模型。

10分の1で、この大きさ。模型出雲大社本殿の巨大さが分かります

次に、「第2章 出雲 古代祭祀の源流」では、弥生時代の祭祀に用いられた品々の移り変わりを通して、出雲における古代祭祀の源流を探ります。

圧巻なのは、島根県出雲市の荒神谷遺跡や雲南市の加茂岩倉遺跡から出土した青銅器が展示室を埋め尽くす光景です。

また、銅剣、銅鐸、銅矛といった異なる種類の青銅器を比較してみることができるのも見どころの一つです。

さらに、銅鐸の中でも大きさや文様の違いを見ることができることも、とても興味深いです。

国宝 銅剣・銅鐸・銅矛

島根県出雲市 荒神谷遺跡出土 弥生時代・前2~前1世紀 文化庁蔵(島根県立古代出雲歴史博物館保管)

国宝 銅鐸

島根県雲南市 加茂岩倉遺跡出土 弥生時代・前2~前1世紀 文化庁蔵(島根県立古代出雲歴史博物館保管)

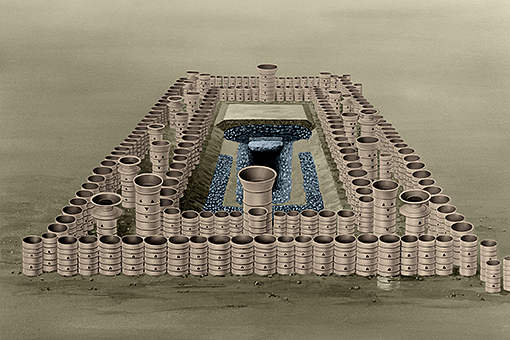

「第3章 大和 王権誕生の地」では、古墳時代の埴輪や副葬品の多彩な造形とその展開をたどり、ヤマト王権の成立の背景に迫ります。

第3章の注目作品の一つが、奈良県桜井市にあるメスリ山古墳出土の円筒埴輪です。

大和の地に出現した巨大な墳墓である前方後円墳は、政治権力の象徴するもので、メスリ山古墳は、古墳時代前期後半(4世紀前半)につくられた前方後円墳です。

後円部の中央には被葬者を埋葬するために竪穴式石室が築かれており、その上に方形の区画をなすように約170本の円筒埴輪がびっしり並んでいました。

被葬者が眠る埋葬施設と外界を遮断し、聖域を保護していたと考えられています。

本展では、世界最大の円筒埴輪を展示しています。

その圧倒的な大きさに驚かされます。

また、高さ約2.5メートルという大きさに対し、厚さは1.6~1.8センチメートルという薄さで、高い技術力により作られたことが分かります。

メスリ山古墳の後円部の竪穴式石室と埴輪の配列復元図

※パネルにて展示

重要文化財 円筒埴輪

奈良県桜井市 メスリ山古墳出土 古墳時代・4世紀 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館蔵

また、大和は貴重な三角縁神獣鏡が多く出土する地です。

奈良県天理市の黒塚古墳では三角縁神獣鏡が33面出土しており、1つの古墳から出土した数では全国最多となります。

本展では、出土した三角縁神獣鏡33面と画文帯神獣鏡1面すべてをご覧いただくことができます。

重要文化財 画文帯神獣鏡・三角縁神獣鏡

奈良県天理市 黒塚古墳出土 古墳時代・3世紀 文化庁蔵(奈良県立橿原考古学研究所保管)

出土状況写真のタペストリーも合わせて展示しています

「第4章 仏と政」では、天皇を中心に仏教を基本とした国づくりが進められていくなかで、国家の安泰と人々の生活の安寧を祈るために誕生した造形をご紹介します。

第4章最初のみどころは、當麻寺の持国天立像です。

持国天は仏の世界を守護する四天王の一人です。

こちらの持国天立像は脱活乾漆造(だっかつかんしつづくり)という、大陸新来の技法で作られた現存最古の四天王像です。

彫りの深い凛々しい顔立ちは、時を忘れて見入ってしまいます。

重要文化財 持国天立像

飛鳥時代・7世紀 奈良・當麻寺蔵

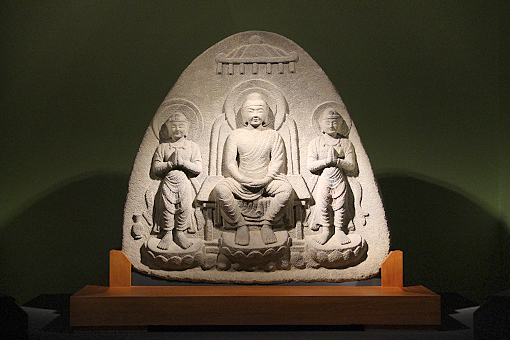

こちらの浮彫伝薬師三尊像(うきぼりでんやくしさんぞんぞう)は寺外初公開となります。

とても保存状態がよく、1300年の間大切に守り伝えられてきたことが感じ取れます。

重要文化財 浮彫伝薬師三尊像

飛鳥~奈良時代・7~8世紀 奈良・石位寺蔵

今回ご紹介した作品以外にも、特別展「出雲と大和」では、考古、刀剣、工芸品、彫刻など、多種多様な作品が皆さまをお待ちしています。

是非、足をお運びください!

| 日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」 平成館 特別展示室 2020年1月15日(水) ~ 2020年3月8日(日) |

|

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 長谷川 悠(広報室) at 2020年01月23日 (木)

生誕550年記念 文徴明(ぶんちょうめい)とその時代 その1

昨年の今頃、トーハクは特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」と連携企画「王羲之書法の残影-唐時代への道程-」のダブル開催で、書の展覧会に光が当たっていました。

今年は連携企画「生誕550年記念 文徴明とその時代」の一本勝負ですが、小規模ながらも充実した内容です。展示総数は、国宝1件、重要文化財3件、重要美術品3件、筑西市指定文化財1件を含む、全133件。トーハクで68件、書博で65件を展示しています。

1089ブログでは、3回にわたって本展を楽しんでもらうためのツボをお伝えいたします。

みどころワン・ツー・スリー!

1、ここが凄い!未曾有の明時代中期スペシャル!!

2、あそこも凄い!国内の文徴明、ほとんど総動員!!

3、ダメ押しで凄い!呉派作品を精選、蘇州の華やぎ!!

国内屈指の名品を集めた文徴明の展覧会を日本で開催するのは、おそらく初めての試みでしょう。この連携企画は、2館で1つの展覧会となっており、トーハク、書博それぞれ独自のウリもあります。では、展示作品を章ごとにチラリとお見せしましょう。

トーハクだけ!

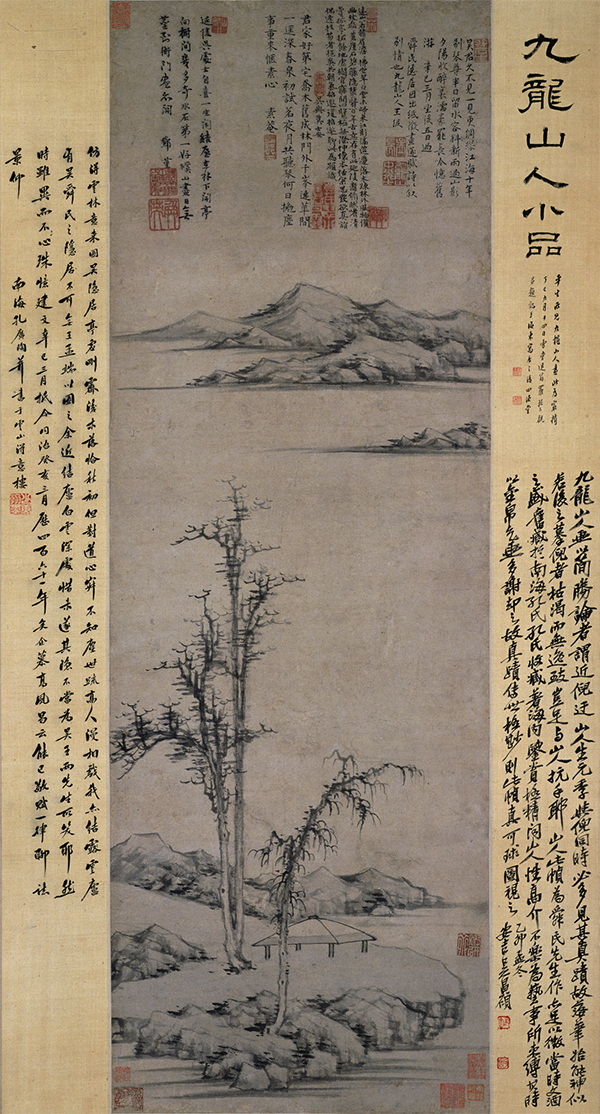

第1章 文徴明前夜-明代前期の文人書画

明時代前期の書画は、宋元時代からの伝統を継承する流れと、宮廷での流れがあります。王紱(おうふつ)は元末の四大家の倪瓉(げいさん)、王蒙(おうもう)らの影響を受け、詹仲和(せんちゅうわ)は、復古主義を唱えた趙孟頫(ちょうもうふ)の影響を窺うことができます。

呉派のさきがけ、わしのあこがれ!

重要美術品 秋林隠居図軸 王紱筆 明時代・建文3年(1401) 東京国立博物館蔵(東博前期展示)

トーハク&書博!

第2章 文徴明と蘇州の芸苑

文徴明は、清雅な作風に温厚篤実な人柄で蘇州芸苑のドンとなります。書画をよくする家風を受け継いだ文徴明の子孫や弟子たちによって、文徴明の芸術は後世まで多大な影響を与えました。

33歳、余裕の集中力!

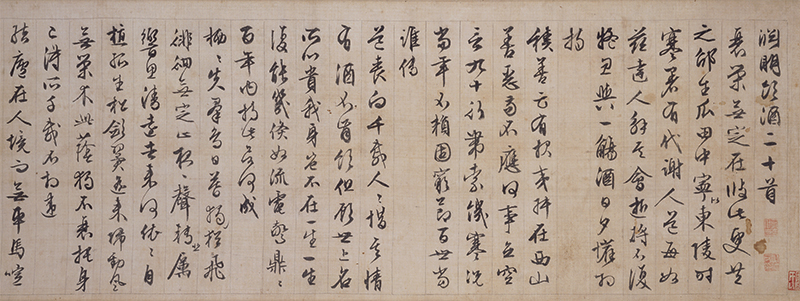

山水図巻(部分) 文徴明筆 明時代・弘治15年(1502) 個人蔵(東博通期展示)

85歳、まだまだイケちょる!

行書陶淵明飲酒二十首巻(部分) 文徴明筆 明時代・嘉靖33年(1554) 京都国立博物館蔵(書博後期展示)

書博だけ!

第3章 文徴明の書画鑑識

文徴明は若い頃から書画の名品に慣れ親しみ、当時の大コレクターたちとも親交して鑑識眼を養っていきました。歴代の名品に補筆したり跋文を書き添えるなど、鑑識のドンでもありました。

趙孟頫の影武者になりきって書いたものよ。

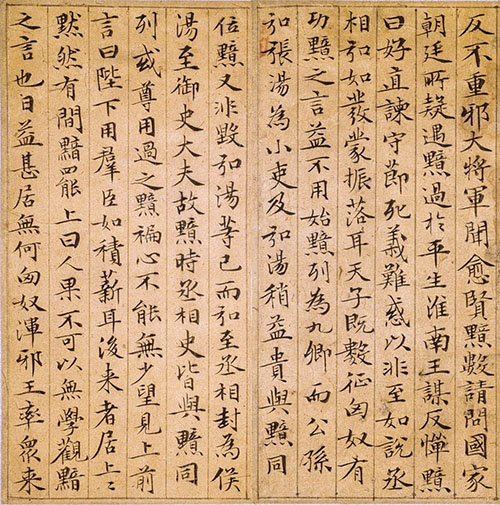

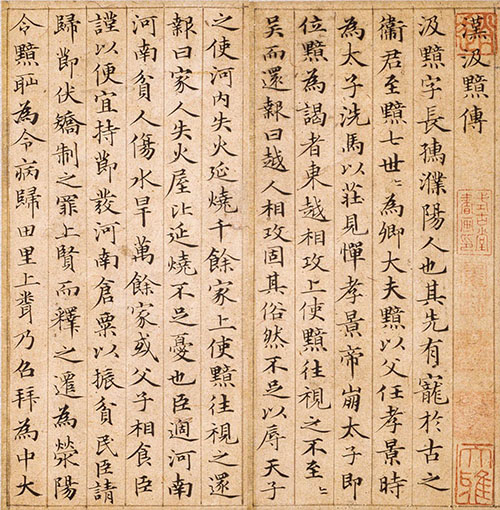

写真右:楷書漢汲黯伝(かんきゅうあんでん)冊(部分) 趙孟頫筆 元時代・延祐7年(1320)

写真左:楷書漢汲黯伝(かんきゅうあんでん)冊(部分) 文徴明の補筆 明時代・嘉靖20年(1541)

※ いずれも永青文庫蔵(書博通期展示)

トーハクだけ!

第4章 蘇州画壇の華やぎ-職業画家たちの活躍

繁栄する蘇州の絵画市場では、職業画家たちの作品が売買されました。文徴明一族やその周辺の文人たちと職業画家たちの多彩な活躍により、蘇州画壇は華やぎを増していきます。

みんな大好き、一番人気の清明上河図!

清明上河図巻(部分) 張択端款 明時代・17世紀 東京国立博物館蔵(東博前期展示)

トーハク&書博!

第5章 江南文人書画界への波及

蘇州に刺激され、他の江南地域も文人書画様式を作る動きが盛んになります。浙江(せっこう)では伝統的に筆墨の味わいを重んじた奔放な表現が愛されました。徐渭(じょい)は浙江の作風を代表する文人です。

絶妙なにじみとかすれ、まさに墨の魔術師じゃの!

花卉雑画巻(部分) 徐渭筆 明時代・万暦3年(1575) 東京国立博物館蔵(東博通期展示)

書博だけ!

第6章 日本における受容

江戸時代の書は、文徴明を基盤とした唐様書(からようしょ)が流行しました。絵画は、狩野派の絵師や文人画家の与謝蕪村(よさぶそん)らが文徴明を学んでいます。海を隔てた日本でも、気品ある文徴明の作風は人気を博しました。

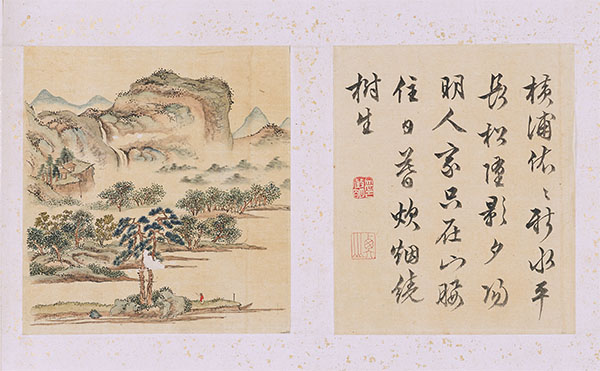

蕪村も、わしの書画を学んで大きくなった!

筑西市指定文化財 文徴明八勝図巻(部分) 与謝蕪村模 江戸時代・18世紀 個人蔵(書博通期展示)

…まだまだみどころ満載の文徴明、続きはその2、その3でお楽しみください。

連携企画第17弾、上野の山とその麓でくりひろげられる文徴明ワールドは3月1日(日)まで絶賛公開中です!この機会をお見逃しなく!!

図録

生誕550年記念 文徴明とその時代

編集:台東区立書道博物館

編集協力:東京国立博物館

発行:公益財団法人 台東区芸術文化財団

定価:1100円(税込)

※ 東京国立博物館ミュージアムショップと台東区立書道博物館で販売中。

週刊瓦版

台東区立書道博物館では、本展のトピックスを「週刊瓦版」という形で、毎週話題を変えて無料で配布しています。トーハク、書道博物館の学芸員が書いています。展覧会を楽しくみるための一助として、ぜひご活用ください。

東京国立博物館・台東区立書道博物館 連携企画

「生誕550年記念 文徴明とその時代」

2020年1月2日(木)~3月1日(日)

東京国立博物館 東洋館8室

2020年1月4日(土)~3月1日(日)

台東区立書道博物館

※ 前期:2月2日(日)まで、後期:2月4日(火)から

東京国立博物館・台東区立書道博物館 連携企画「生誕550年記念 文徴明とその時代」

2020年1月2日(木)~3月1日(日)

東京国立博物館 東洋館8室

2020年1月4日(土)~3月1日(日)

台東区立書道博物館

※ 前期:2月2日(日)まで、後期:2月4日(火)から

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 鍋島稲子(台東区立書道博物館主任研究員) at 2020年01月16日 (木)

新年、あけましておめでとうございます。特別展室の猪熊です。

昨年は天皇陛下の御即位があり、東京国立博物館(トーハク)では、その御慶事にちなんで昨秋には特別展「正倉院の世界」(会期終了)を開催し、昨年末からは特別公開「高御座と御帳台」(~1月19日(日))を開催しています。

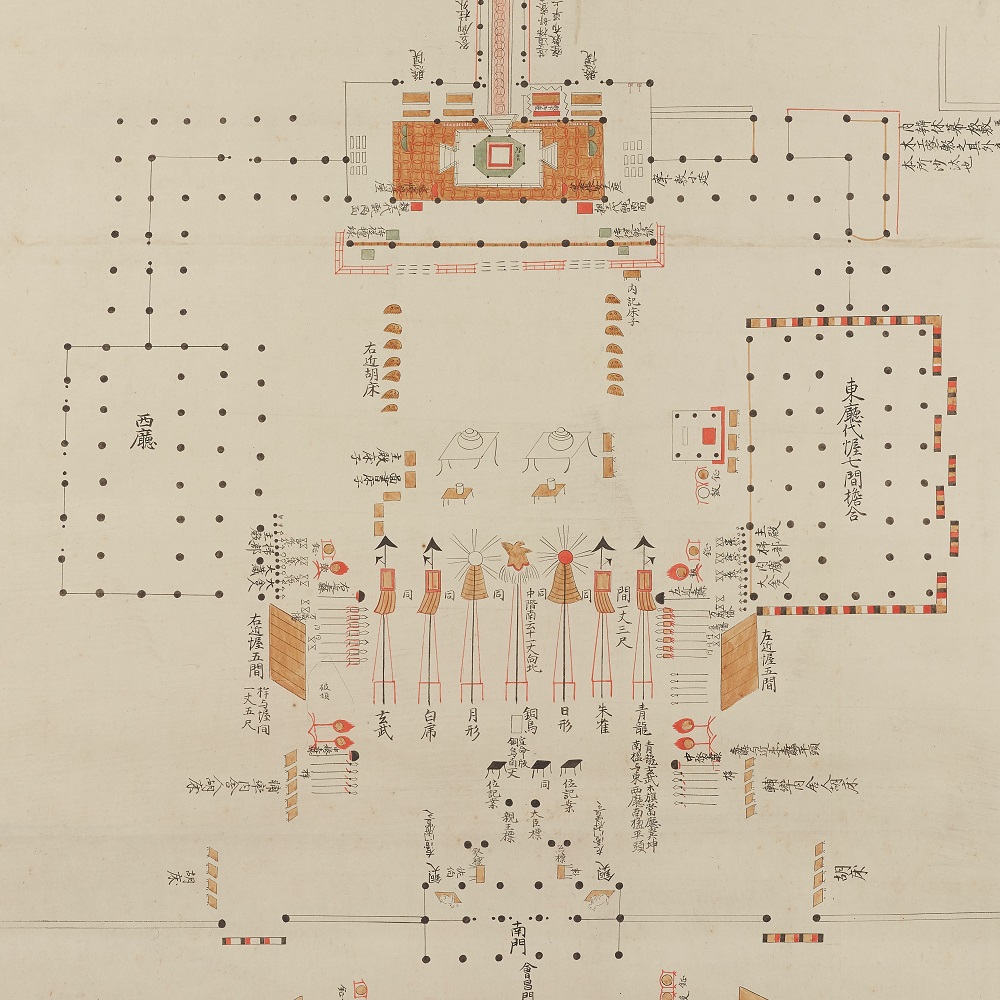

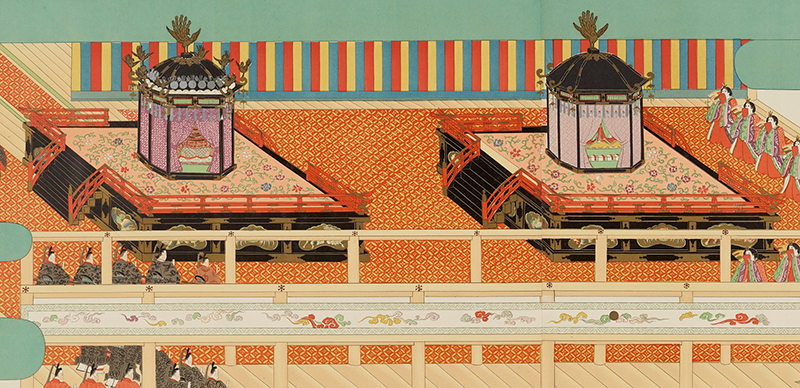

また、それらの展覧会に合わせて、トーハクの所蔵品のなかから宮廷関係の作品を集めて、特集「天皇と宮中儀礼」を開催しています。このたびのブログでは、その特集のなかに表わされた高御座を紹介します。

高御座は、古代から天皇の御座として用いられた調度で、黒漆塗りの基壇の上に御倚子(ごいし)を置き、その上に八角形の屋根をかぶせ、屋根の上には9体の鳳凰像や鏡などを飾り、御倚子のまわりに帳(とばり)をたらす形式のもので、本来は国家的な儀式を行なう朝堂院(ちょうどういん)の正殿である大極殿(だいごくでん)の中央に置かれていました。

かつて正月元日には朝賀(ちょうが)という儀式があり、大極殿の前庭に盛装した廷臣たちが整列して、高御座に昇られた天皇に対して慶賀の意を表しました。この朝賀の儀式の方式は、そのまま即位礼にも採用されました。やがて朝賀は途絶えましたが、その儀式の方式は即位礼に残されました。

その後、大極殿が焼失して再建されなくなると、太政官庁(だいじょうかんちょう)の建物で即位が行なわれるようになりました。

大正4年(1915)模、大正5年(1916)彩色 ※展示終了

ところが、この太政官庁も滅びると、天皇の御在所である内裏(だいり)の紫宸殿(ししんでん)で即位礼を行なうこととなりました。江戸時代の「御即位図」には、紫宸殿とその前庭で儀式が行なわれている様子が描かれています。

現在、京都御所の紫宸殿に高御座が置かれているのには、このような経緯がありました。

江戸時代の高御座は内裏の火災のうちに焼失し、明治維新ののち、大正天皇の御即位に際して高御座が新調されました。これが現在の高御座です。その新調の時には、新時代にふさわしく天皇と皇后が並ばれるように、高御座のとなりに皇后の御座として御帳台(みちょうだい)を置くようになりました。御帳台は、高御座の形式に準じていますが、屋根には鳳凰ではなく鸞(らん)の像を1体だけのせて、鏡などの装飾もありませんでした。ところで、大正時代に描かれた「御即位大嘗祭絵巻」という絵巻を見ますと、現在の高御座と御帳台では両側の階段がなくなっているのがわかります。

これは平成度の御即位に際して、京都御所ではなく、皇居で即位礼を行なうようになったところ、皇居の正殿の松の間に高御座と御帳台がおさまらなかったために、両側の階段を外しておさめ、そのまま現在に至っているのです。

宮廷での元日や即位の儀式に用いられた高御座については、このような歴史がありました。

貴重な機会ですので、ぜひ特別公開「高御座と御帳台」と合わせて、特集「天皇と宮中儀礼」もご覧ください。

それでは、みなさま、本年もよろしくお願い申しあげます。

|

|

特集「天皇と宮中儀礼」 |

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(特別展室長) at 2020年01月15日 (水)

東京藝術大学大学院インターンによるギャラリートークが、今年度も始まっています!

今年度は、12月から始まり3月中旬まで、8名の学生が6回ずつギャラリートークを実施します。

実施日は、チラシもしくはギャラリートーク一覧をご覧ください。

今日は、インターン生たちがギャラリートークを行うまでの活動を紹介します。

今年度最初の東京藝術大学大学院インターンによるギャラリートーク

「ヴィンチェンツォ・ラグーザの『日本の婦人像』」

東京藝術大学大学院インターンとは、東京藝術大学と当館の連携事業として行うインターン制度です。

東京藝術大学の大学院に通い、学芸員として博物館で働くことに関心のある学生を募り、当館で活動をしてもらっています。

活動は、毎年6月に始まります。

それぞれのインターン生が作品を選び、ギャラリートークに向けて検討会を行いながら準備をしていきます。

インターン生たちのギャラリートークでは、美術に詳しくない人にもわかりやすく、作品に親しみや新たな見方をもっていただけるようなものを目指してもらっています。

普段、インターン生たちは、大学等で研究発表を重ねています。

しかし、大学等での発表と、美術が初めての方や常連の方まで様々な人の前で話すことは違います。

さらに、展示室で作品を前にして話すこと、博物館の催し物として話すことなど、普段の研究発表とは違うことがたくさんあります。

ギャラリートーク実施にあたっての検討会では、まずボランティアによるガイドツアーの見学報告をしました。

話すときの工夫やお客様の反応、参加されないお客様への配慮までよく観察をし、自分たちにも必要なことを確認し合いました。

ガイドツアー見学報告(視点がとても広く鋭く感心しました!)

また、展示室で活動することもありました。

展示室では、作品の見え方や展示室の広さや明るさなどの環境面、お客様の動線などを把握しておかなければなりません。

想像力を膨らませて……! 本番はどうなるでしょうか?

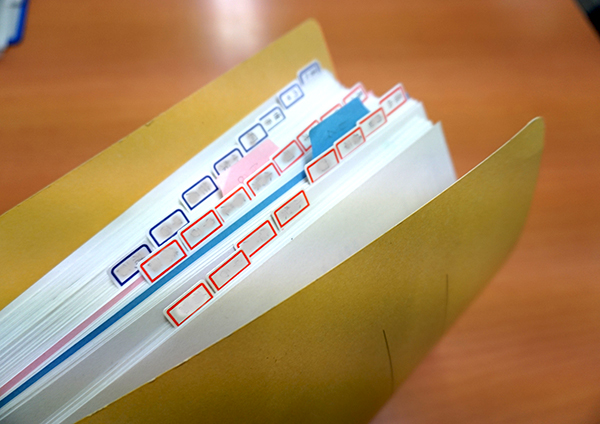

その後は、それぞれ原稿作成に取り掛かりました。

ちょうどこの時期、毎年インターン生たちは大学の発表準備にも追われる日々です。

それでも作品についてよく調べ、数千字の原稿を提出してきます。

勉強熱心なので、難しい原稿になりがちですが、ボランティア室の職員と作品担当の研究員とで繰り返しアドバイスをし、誰にでもわかりやすい原稿を目指します。

段々とズッシリしていく原稿ファイル

アドバイスもビッシリ

原稿が仕上がってきたらリハーサルをし、とうとう本番を迎えます。

すでに本番を迎えているインターン生もいますが、どのインターン生もまだまだ実施日があります。

8名それぞれが、選んだ作品をじっくり! 丁寧に! わかりやすく! ご紹介します。

美術に詳しくない方は作品鑑賞のきっかけとして、詳しい方も新たな見方を持つきっかけとしていただけるのではないかと思います。

また、東京藝術大学大学院インターンによるギャラリートークは、1人6回ずつ実施日があるので、インターン生たちの成長が見どころです!!(複数回のご参加オススメです!)

ぜひ足をお運びいただき、学芸員の卵たちである東京藝術大学大学院インターンによるギャラリートークにご参加いただければと思います。

※実施予定は催し物>>ギャラリートークでご確認いただけます。

カテゴリ:教育普及

| 記事URL |

posted by 岡田和佳奈(ボランティア室) at 2020年01月14日 (火)