1089ブログ

最近、スマートフォンが急速に普及して、博物館や美術館にかかわるいろいろなアプリも公開されています。

スマートフォンのアプリは、いつでもどこでも手軽に楽しめるところが長所ですよね。今年1月にリリースしたiPhoneアプリ「e国宝」も、国宝や重要文化財をお手もとでじっくり楽しんでいただけるようにと開発したものです。おかげさまでこれまでにダウンロード数も20万を越えるご好評をいただいています。

「e国宝」はもともとWebサイトがありますので、スマートフォンでそちらにアクセスすることもできるのですが、実際にはいまひとつ操作しづらいところがあります。iPhoneで見たときにその問題に気がつき、これはもったいない!ということで専用アプリの開発を決めました。

作ってみて初めて気づいたのですが、パソコンの画面で見るのとはかなり違った感覚で作品が見えてきます。みなさまにもよく言われるのが「手に入れたような感じ」。自分の手のひらの中で至宝の数々を眺める楽しさは他にないものです。

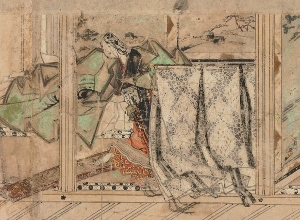

そして「e国宝」といえば何といっても高精細画像。大画面に細かく描きこまれた人々を拡大したり、

観楓図屏風(部分) 狩野秀頼筆 室町~安土桃山時代・16世紀

(2011年11月15日(火)~12月11日(日)展示)

長い絵巻物をスクロールしたり、

住吉物語絵巻(部分) 鎌倉時代・13世紀

(2011年9月21日(水)~10月30日(日)展示)

自由に動かしながら、心ゆくまで鑑賞していただけます。

そして特にオススメの使いかたは、当館Webサイトのスケジュールで展示中の作品をチェックして、お目当ての作品を「e国宝」で隅々まで見たうえで、展示室で実物を鑑賞していただくという方法です。もちろん実物を見てから「e国宝」でもう一度、というのもいいですね。どんなに質の高い画像でも、実物を目にする体験にはかえられません。でも、「e国宝」を合わせて見ることで、その体験はもっとディープなものになるに違いありません。

さて、そんな「e国宝」のあれこれをお話するイベントを、お台場の「東京カルチャーカルチャー」で開催します。

「国宝日和 ~トーハクへ行くのが先か、e国宝で観るのが先か。~」

2011年11月6日(日) 12:30~15:00(12:00開場;予定)

前売り券1500円 当日券2000円(飲食代別途必要・ビール¥600など)

情報担当の研究員が博物館とデジタルについて語ります。是非お越しください。

カテゴリ:news、ウェブおすすめコンテンツ

| 記事URL |

posted by 村田良二(博物館情報課) at 2011年10月29日 (土)

書を見るのはとても楽しいです。

より多くのみなさんに書を見る楽しさを知ってもらいたい、という願いを込めて、この「書を楽しむ」シリーズ、第2回です。

今回は、線を見てみましょう。

トーハクの本館1、3、8室で展示している書のほとんどは、筆に墨をつけて書かれたものです。

筆が太ければ太い線になり、筆が細ければ細い線になります。

同じ筆で書いても、いろいろな線が生まれます。

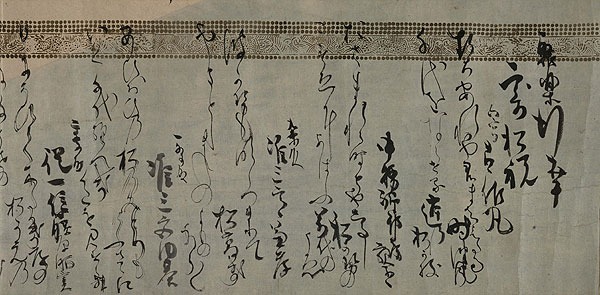

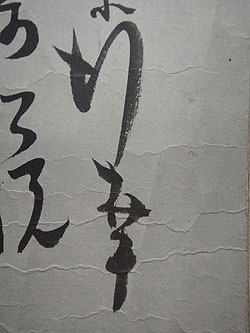

私は、本館8室の「聚楽第行幸和歌巻(じゅらくだいぎょうこうわかかん)」の中に、いろいろな線を見つけました。

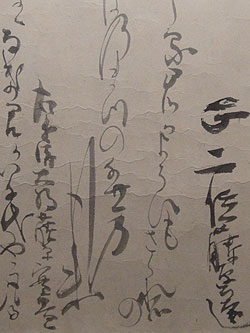

(画像4枚全て)聚楽第行幸和歌巻(部分) 烏丸光広筆 江戸時代・17世紀 (~2011年11月6日(日)展示)

まず、最初に書かれた文字。

これは「行幸(ぎょうこう)」と読みます。

「行」の線は、たっぷりと太くて、勢いがあります。

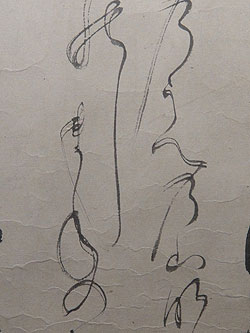

次は、おもしろい線を発見。

一つの文字の中に、線が2本に見えるところと1本に見えるところがあります。

墨が足りなくなって、筆の先が割れてしまったのでしょうか?

割れた筆を巧みに使っています。

また、真ん中でたてにひかれた線、ゆったりとして、ながーくて、面白いです。

そして、これ。

右の1行は色が濃いですが、2行目から薄い線になります。

変化させるために、墨に水を加えたのでしょうか?

それとも、墨を少ししか擦らなかったのでしょうか?

最初に見たのと同じ字、「行」の字も見えます。

今度も勢いがありますか?

これらは全部、「聚楽第行幸和歌巻」からとった拡大写真です。

太くてたっぷりした線、

細くて二重になった線、

薄い線、濃い線、

勢いのある線、ゆっくりした線。

あらためて全体を見てみてください。

いろんな線がひとつの作品の中におさまって、また美しい「調和」が生まれています。

「聚楽第行幸和歌巻」は、江戸時代、烏丸光広(からすまるみつひろ、1579~1638)が書いたものです。

2011年11月6日(日)まで、本館8室で展示しています。

面白い線をぜひ見つけてみてください。

カテゴリ:書跡

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(書跡・歴史室) at 2011年10月28日 (金)

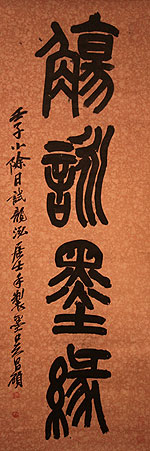

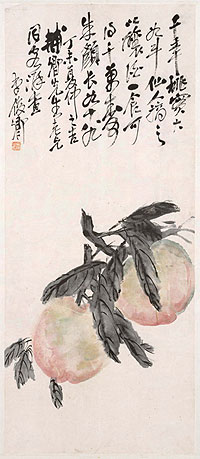

台東区立書道博物館の連携企画「呉昌碩の書・画・印」(~2011年11月6日(日))をより深くお楽しみいただくための連載企画をお届けします。 今日は第6回目です。

呉昌碩の60代は「寡作の時期」といわれています。日本での中国文化の流行を背景に、引く手あまたの人気作家として日本人顧客の注文に応え、驚異的な数を誇る70代以降に比べると、日本に現存する作品数は限られていますが、今回はいずれも純粋な創作活動の一端を示す粒ぞろいの作品を展示しています。

石榴図扇面 呉昌碩筆 清時代・光緒29年(1903)60歳 青山慶示氏寄贈 東京国立博物館蔵

(~2011年11月6日(日)書道博物館で展示)

篆書「觴詠墨縁」軸 呉昌碩筆 中華民国・民国元年(1912)69歳 林宗毅氏寄贈 東京国立博物館蔵

(~2011年11月6日(日)東京国立博物館で展示)

呉昌碩64歳の「桃実図」は、紙面を大胆に分割し、みずみずしい桃の実を描いた作品です。気品あふれる淡紅色は、60代以前に多くみられる特徴です。

70代に入ると作品の依頼主である日本人たちが「色のこってりした、趣のぽってりしたもの」を好んだこともあり、この桃の実にみられるような透明感あふれる著色をほどこすことは少なくなります。

桃実図 呉昌碩筆 清時代・光緒33年(1907)64歳 高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵

(~2011年11月6日(日)東京国立博物館で展示)

1911年に起こった辛亥革命は、呉昌碩の創作活動にも影響を与えたようです。

民国元年(1912)69歳で、これまで用いていた俊卿(しゅんけい)を廃し昌碩と改めたことは、書・画・印に専念する呉昌碩の志を反映した象徴的な出来事といえるでしょう。

また、60代は対外的な活動が顕著になってきた時期でもあります。

呉昌碩が61歳の光緒30年(1904)に、杭州の印学団体・西泠印社(せいれいいんしゃ)が創立、60代の時期、すでに芸苑で実力と名声をほしいままにしていた呉昌碩は、9年後に同社の初代社長に就任することとなります。

西泠印社(中国・浙江省杭州市)内の風景(文泉と華厳経塔)。

敷地内の建物には「呉昌碩記念室」が設けられ、呉昌碩の業績が顕彰されています。

光緒32年(1904)62歳のとき、呉昌碩に師事していた日本の印人・河井荃廬(かわいせんろ・1871~1945)は西泠印社の社員となり、日中の篆刻史に大きな足跡を残しました。これは呉昌碩の助力によるところが大きかったと推察されます。また、この頃の呉昌碩は、日本人の求めに応じて印を刻すことも少なくなかったようです。

画業は、趙子雲(ちょうしうん・1874~1955)などの弟子を擁するまでになり、宣統2年(1910)には上海にて中国書画研究会(後の海上題襟館金石書画会)の設立に参画します。

対外的な活動が盛んになるなかで、呉昌碩の盛名は日本にも届くようになりました。69歳の民国元年(1912)、日本ではじめて刊行された呉昌碩作品集『昌碩画存(しょうせきがそん)』(編集・発行 田中慶太郎)は呉昌碩の書や画を一般の人々に知らしめる契機ともなりました。

長尾雨山(ながおうざん・1864~1942)や内藤湖南(ないとうこなん・1866~1934)と親交し、中国美術の専門家のみならず広く美術界の人々を魅了した呉昌碩。近代日本美術の礎を築いた岡倉天心(おかくらてんしん)の愛弟子・中川忠順(なかがわただより・1873~1928)、彫刻家・朝倉文夫(あさくらふみお)の師匠・新海竹太郎(しんかいたけたろう・1873~1928)、雑誌『国華』編集委員を務めた田中豊藏(たなかとよぞう・1881~1948)といった美術界の名だたる人物が呉昌碩作品を蒐集し、その作品に憧憬を抱いていました。

60代は、書・画・印において確固たる地位を築き、清朝の伝統を継承する巨匠として海外に名を轟かせるまでの熟成期間とも考えられます。その後、呉昌碩の作品は中国国内だけでなく日本の芸術家にも大いに影響を与えていくこととなるのです。

今回、東京国立博物館・台東区立書道博物館の両会場では60代の作品を6件展示しています。

ご紹介できなかった下記3作品もあわせてお楽しみいただければ幸いです。

【書】臨石鼓文軸 呉昌碩筆 清時代・宣統2年(1910)67歳 林宗毅氏寄贈 東京国立博物館蔵

(~2011年11月6日(日) 東京国立博物館で展示)

【書】篆書七言聯 呉昌碩筆 清時代・宣統2年(1910) 67歳 台東区立書道博物館蔵

(~2011年11月6日(日) 台東区立書道博物館で展示)

【書】開通褒斜道刻石跋 呉昌碩筆 中華民国・民国元年(1912) 69歳 台東区立書道博物館蔵

(~2011年11月6日(日) 台東区立書道博物館で展示)

| 記事URL |

posted by 佐々木佑記(台東区立書道博物館) at 2011年10月27日 (木)

クールジャパンが言われて久しいですが、海外から見ての日本ってどんな印象なんでしょう?

漫画やアニメだったら秋葉原で、お寺や仏像だと京都や奈良なんでしょうか?

日本でもっとも古い博物館であるトーハクの印象も気になるトコロ...。

これは直接外国の人に聞いてみなくちゃ、というわけで、2011年10月8日(土)に開催された「留学生の日」で、留学生に聞いてみちゃいました。

welcome!

トーハクの印象はどうでした?

― 建物がすごくきれいに保存されているのでびっくりしました。

緑の多い風景もいいですね!(中国の学生)

― いろいろな種類の日本が展示されていて、日本の文化を知るのにとってもイイです。

とくに着物の展示がとてもキレイで感激したよ。(ベトナムの学生)

― どれもホントにきれいだし、素晴らしい展示でした。

ガイドさんもやさしい日本語で説明してくれました。

日本美術のコレクションってドイツにはあまりないんですよ。

一度にたくさん観られてうれしいです(ドイツの学生)

ボランティアさんによるガイドツアー、やさしい日本語で説明してくれます。

気に入った作品はありましたか?

― 有名な日本のアーティストの絵を見られて感激だったなぁ。

黒と金の2色で美しい冬の風景を描き上げていて、すごく力強かったよ!(中国の学生)

― はにわが面白かった。

今回教えてもらって、日本のものだってはじめて知りました!(台湾の学生)

埴輪は日本のものだったのねーと感心しきり

茶道のお手前の実演がありましたが、初めて体験する日本の茶道はどうでしたか?

― 日本の茶会が実際どういうものかわかってよかった。

むかし聞いたことがあって、気になっていたんです。(スリランカの学生)

― はじめて挑戦できて嬉しいです。

お菓子がおいしかったので、出来たらオカワリが欲しかったなあ(笑)(中国の学生)

― とても歴史があって立派なものだと思います。

正座がちょっとできなかった!(韓国の学生)

お手前の実演に皆さん興味津々です。

今日1日で様々な日本の文化を感じていただけたようで、みなさん笑顔で答えてくれました。

外国からのお客様にニッポン体験をさせたい、と思ったら、是非トーハクへ!

カテゴリ:催し物

| 記事URL |

posted by 総務課渉外担当 at 2011年10月26日 (水)

本日より、特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」(~2011年12月4日(日))が開幕しました。

今朝は開館前から多くの方にご来場いただきました。

誠にありがとうございます。

会場内では、皆様一点一点熱心に作品をご覧になっています。

また、昨日開会式が行われました。

こちらも多くの方にお越しいただきました。

この展覧会は、法然と親鸞ゆかりの名宝を一堂にあつめその全体像を紹介する史上初の展覧会です。

開催にあたり両宗派の全面的な協力を得て、様々な作品から法然と親鸞の全体像をご紹介する構成となっています。

この秋は、法然と親鸞のゆかりの名宝をぜひお楽しみいただければと思います。

ご来館を心よりお待ちしております。

*展示期間が作品によって異なりますので、ご注意下さい。

特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」作品リスト

カテゴリ:news、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 江原 香(広報室) at 2011年10月25日 (火)