1089ブログ

特別展「平安の秘仏―滋賀・櫟野寺の大観音とみほとけたち」(9月13日(火)~2017年1月9日(月・祝)、本館特別5室)は、12月22日(木)に20万人目のお客様をお迎えしました。

多くのお客様にご来館いただきましたこと、心より御礼申し上げます。

20万人目のお客様は、千葉県松戸市よりお越しの川崎浩子さん。

川崎さんには、当館館長 銭谷眞美より、記念品として展覧会図録と本展オリジナルTシャツを贈呈しました。

特別展「平安の秘仏」20万人セレモニー

左:館長の銭谷眞美、右:川崎浩子さん

12月22日(木) 本館エントランスにて

東洋史を専攻されていたという川崎さんは、美術館・博物館が大好きなのだそう。

当館で開催された、ほとんどの特別展にお越しくださったという、トーハクの常連のお客様です。

いつもありがとうございます!

「『平安の秘仏』展は行きそびれてしまい観覧を諦めていましたが、トーハクのウェブサイトで会期延長を知り、今日しか行ける日はない、と思って来ました。まさか自分が20万人目になるなんて!」と、驚きを語っていらっしゃいました。

本日が、川崎さんの「展覧会納め」とのこと。

年始には「博物館に初もうで」にも来てくださるそうです。

「松林図屏風(長谷川等伯筆)を見て、新年を実感します」という川崎さん、まさに常連のお客様ならではのお正月ですね。

トーハクは年内は休館しますが、年始は1月2日(月・休)から。

特別展「平安の秘仏―滋賀・櫟野寺の大観音とみほとけたち」も、もちろんご覧いただけます。

2017年も皆様のご来館をお待ち申し上げております。

重要文化財 十一面観音菩薩坐像

重要文化財では日本最大の十一面観音菩薩坐像で、2017年の「美術初め」はいかがですか?

カテゴリ:news、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2016年12月24日 (土)

海外展「日本美術の粋―東京・九州国立博物館名品展」の舞台裏(1)

こんにちは、特別展室の金井です。

東京国立博物館は、年間、いくつの展覧会を行っているかご存知でしょうか。今年だけでも「黒田清輝」「黄金のアフガニスタン」「ほほえみの御仏」「古代ギリシャ」、最近では「禅」「平安の秘仏」など、これを読んでくださっている方々は、すぐにいろいろな展覧会名を思い出されることと思います。

実は、東京国立博物館が行っている展覧会は、博物館の敷地内だけではありません。当館の収蔵するコレクションなどを、当館のスタッフが、海外の博物館でご紹介することもあります。いわゆる「海外展」です。

今回は、今月12月10日(土)に台湾の國立故宮博物院南院で開幕した海外展「日本美術の粋―東京・九州国立博物館名品展」(「日本美術之最―東京・九州国立博物館精品展」)について、展示の様子などを数回に分けてご紹介いたします。

展覧会名 : 「日本美術の粋―東京・九州国立博物館名品展」

会 期 : 2016年12月10日(土)~2017年3月5日(日)

会 場 : 國立故宮博物院南部院區

主 催 : 國立故宮博物院南部院區、東京国立博物館、九州国立博物館

「台湾の國立故宮博物院」とお聞きの方は、2年前に当館と九州国立博物館が開催した特別展「台北 國立故宮博物院-神品至宝-」がご記憶に新しいかと思います。今回の海外展は、いわばその返礼として、日本を代表する名作の数々を台湾の皆様にご紹介する展覧会として、2年前から企画を進めてきたものです。東京と九州の国立博物館から、国宝18件、重要文化財44件を含む計151件を展示します(※展示替有)。

会場となるのは、台中と台南のあいだにある嘉義市に昨年新しくオープンした「國立故宮博物院南部院区」、通称「南院」という博物館です。

國立故宮博物院南部院区 外観(画像提供:國立故宮博物院)

台中、台南の文化的中心となるべく、広くアジア圏の文化を紹介することを目的に設立され、常設展・特別展併せて10件ほどのテーマが展開されています。

最新鋭の設備の整った素晴らしい博物館施設ですが、日本美術を、これだけまとまった形で展示するのは初めてのことです。また、掛幅ひとつとっても、当館と南院では展示方法が少しずつ異なります。いかに安全に輸送し、展示し、作品にとって理想的な展示環境を維持するかを、台湾側、日本側のスタッフが2年間かけて綿密に相談し続けました。

次回からは、開幕までの準備の様子についてご紹介したいと思います。

| 記事URL |

posted by 金井裕子(特別展室主任研究員) at 2016年12月22日 (木)

本館15室では12月20日(火)から特集「臨時全国宝物取調局の活動―明治中期の文化財調査―」の展示が始まります。今年の8月から10月にかけて同室で特集「壬申検査―博物館草創期の文化財保護活動―」が展示されましたが、この壬申検査に続いて行なわれた日本全国の宝物を対象にした文化財の調査活動を担ったのが臨時全国宝物取調局です。

局名にあるように「臨時」の活動でしたので、組織は明治21年に発足し、10年間で廃止となりました。廃止の時点で調査はほとんど終わっていたようですが、残務を帝国博物館(当館の前身)が引き継いだため、当館に多くの記録が伝わっています。今回の展示では当時の文化財調査ではどのようなことが行なわれていたのか、調査対象になった作品と調査記録からご紹介しています。

国宝 紅白芙蓉図 李迪筆 南宋時代・慶元3年(1197)

展示期間:2017年1月9日(月・祝)まで

当館を代表する名品の一つであるこの紅白芙蓉図も調査の対象になりました。

作品には臨時全国宝物取調局から発行された鑑査状が附属しています。また、調査記録の中にも紅白芙蓉図の記録が確認できました。1つの作品についてこれだけの記録が作成されたのだということを示す例として関連資料と一緒に展示しています。

紅白芙蓉図は2017年1月9日(月・祝)までの展示です。東洋館での展示が多いため本館での展示はあまりないことかと思いますので、少し違う気分でこの美しい芙蓉の花をお楽しみいただければと思います。

今回の展示ではガラス乾板を展示します。宝物調査の前半期には写真師の小川一真が同行し、多くの写真を撮影しました。当館には小川の撮影した写真のガラス乾板約1400枚が納品時の木箱と共に伝わっています。1つの木箱には24枚ほどの乾板が入りますが、1枚300~500gあるのでとても重いです。調査では近隣で宝物を持ち寄ってもらう場合もありましたが、お寺ごとに巡回することが多く、頻繁に移動しての調査であったことを考えると割れ物で重い原板の管理はとても大変だったのではないかと思います。展示室では、ガラス乾板の質感や重さが少しでも伝わるように極力全体が見えるように展示しています。

東大寺三月堂破損仏 小川一真撮影 明治21年(1888)

展示期間:2017年1月24日(火)~

小川一真が撮影した宝物の焼付け写真です。1月22日(日)で一度展示替えをしますが、本当にたくさん撮影している中から調査の様子がわかるものを選びました。

最後に、臨時全国宝物取調局の場所についてご紹介します。所在地は展示でも少し触れていますが現在の銀座と上野公園内の2ヶ所が記録に残っていました。そのうち銀座の方は「支局」と表現されていて発足から数年で引き払っているようなので、上野公園が本局の所在地だっただろうと考えられます。当時の所在地名から地図で該当の場所を探してみると現在の科学博物館のあたり(赤色で囲った部分)になります。博物館のすぐ近くです!

このように博物館の近くに本部を置き、博物館と深く連携して行なわれた全国宝物調査の具体的な姿を、展示を通してご覧いただければ幸いです。

| 記事URL |

posted by 三輪紫都香(百五十年史編纂室) at 2016年12月20日 (火)

東京国立博物館のある上野公園では、10月21日から来年の1月15日にかけて「冬桜イルミネーション」が開催されています。

冬のさかりに桜を思わせるピンクのイルミネーションが煌めく風景は、なかなかどうして見ごたえ十分です。

クリスマスシーズンに入ってからの東京は日に日にきらびやかさを増していますが、飾りつけによって華やかさを演出するのはなにも西洋的な文化だけではありません。

仏教においても「荘厳(しょうごん)」と言って、仏像や仏堂を重厚美麗に飾る行いがあります。

善美を尽くした装飾は人々に浄土を想起させ、それ専用に製作された装飾品を「荘厳具」と呼びます。

法隆寺宝物館に展示された国宝「法隆寺金銅灌頂幡」はその最たるもので、日本金工史上最高の荘厳具と言えるでしょう。

国宝 法隆寺金銅灌頂幡 飛鳥時代・7世紀 東京国立博物館蔵 法隆寺宝物館にて通年展示

全てが金色に染まる仏の世界をイメージするため、これら荘厳具の多くは黄金色をしています。

模造 迦陵頻伽文華鬘 昭和時代・20世紀 東京国立博物館蔵 ※この作品は現在、展示されていません

原品=国宝 迦陵頻伽文華鬘 平安時代・12世紀 中尊寺金色堂所蔵

とは言え、一見純金に見える荘厳具もその多くは銅でできています。金や銀は大変美しい鉱物ですがその分とても高価なため、素材すべてを金で賄うことはできないからです。

銅は本来赤味がかった赤橙色をしている金属ですが、表面に「鍍金(ときん=水銀を用いたメッキ)」を行うことで、純金に負けない金色を得ることができるのです。

こうした金属への加色・彩色表現は荘厳具だけではなく、密教法具などその他の金属工芸作品にもしばしば用いられました。

重要文化財 八仏種子五鈷鈴 平安時代・12世紀 東京国立博物館蔵

※この作品は現在、展示されていません

この五鈷鈴がところどころ黒ずんでいるのは、長年の使用によって、その部分の鍍金が剥がれてしまったためです。

重要文化財 八仏種子五鈷鈴 平安時代・12世紀 東京国立博物館蔵 部分拡大

また、鍍金以外にも、表面に彩色を行う例も存在します。

華鬘 室町時代・16世紀 和歌山県丹生都比売神社伝来 東京国立博物館蔵

※この作品は現在、展示されていません

これは和歌山県丹生都比売神社に伝来した華鬘です。先ほどの「迦陵頻伽文華鬘」では銅板を切透すことで表現していた2体の迦陵頻伽を色彩で表現している点に注目してください。

当時の人々がより一層の美麗を求め、様々な表現を試行錯誤した結果と言えます。

日本美術の特質の一つである「装飾する精神」があらわれた好例と言えるでしょう。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 末兼俊彦(平常展調整室研究員) at 2016年12月15日 (木)

今年も残すところひと月となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

以前このブログでご紹介いたしました、平成館企画展示室にて開催中の特集「南太平洋の生活文化」(12月23日(金・祝)まで)も残すところ2週間余りとなりました。展示や展示作品に関するエピソードは、11月15日の「南太平洋の生活文化」現地レポート(セピック川の日々)をご覧いただくとして、今回は民族作品の魅力を身近に感じていただくヒントをいくつかご案内したいと思います。

ヒントその1:作品の形や色づかいを楽しむ

この特集で展示しているのはオセアニアと台湾の作品です。オセアニアはオーストラリア大陸、メラネシア、ポリネシア、ミクロネシアを含めた南半球の広大な地域です。日本人観光客でにぎわうハワイ、ニュージーランド、モアイ像で有名なイースター島など、魅力あるたくさんの島々があります。広大な地域から構成されているため、気候や自然環境などが多様であり、そこに育まれた文化も地域ならではの素材や技術で作られたものばかりです。まずはそうした作品の形や色づかいをお楽しみください。

左:腰巻(女用) ミクロネシア、サイパン島 19世紀後半~20世紀初頭 (後藤充蔵氏寄贈)

中:褌(男用) ミクロネシア、サイパン島 19世紀後半~20世紀初頭 (後藤充蔵氏寄贈)

右:腰簑 ミクロネシア、パラオ 19世紀後半~20世紀初頭 (坂本須賀男氏寄贈)

左:袖無上衣 台湾、プユマ族 19世紀後半~20世紀初頭

中:脚絆 台湾、ツアリセン族 19世紀後半~20世紀初頭

右:袖無上衣 台湾、パイワン族 19世紀後半~20世紀初頭 (佐藤正夫氏寄贈)

ヒントその2:作品の質感を楽しむ

作品が露出展示されているわけでもなく、またハンズオンのように直接触れるわけでもないのに、どうやって質感を楽しむのか…難問かもしれません。しかしながら、作品に直接触らなくても質感を間接的に楽しむことはできます。例えば、下の写真をみてください。こちらはワニを捕まえるための木製の釣り具です。ワニの口に引っ掛ける、ルアーのような道具と考えらます。2枚目は向かって右側の逆「く」の字状になった屈曲部分を拡大したものです。よくご覧いただくと、木の表面が縦にギザギザに剥がれたり擦れているのがお分かりになるのではないでしょうか。なんだか痛々しいようすです。実は、この痕はワニを釣り上げる際に付けられたものと推測されます。イメージを膨らませるならば、大あばれするワニを引き上げる際にできた傷かもしれません。作品がどのように使われたものかを考え、じっくり観察すると、色々な状況証拠が残っています。そんな魅力がたくさん隠れているのも民族作品ならでは、と思います。

触らなくても楽しめる質感、いかがでしょうか。

ワニ釣針 メラネシア、ニューブリテン島 19世紀後半 (吉島辰寧氏寄贈)

ヒントその3:異なる時代、地域の作品を比べて楽しむ

次の写真は今回展示している木製の仮面です。メラネシアに属するパプアニューギニアの作品です。木を刳りぬいて作っています。アーモンド形をした面長の顔に楕円形の目。口元は笑っているようにも見え、何もよりも鉤鼻をした大きな鼻が印象的です。

精霊の仮面 メラネシア、ニューギニア島北東部 20世紀初頭 (藤川政次郎氏寄贈)

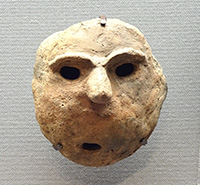

一方、下の作品は、日本の縄文時代後期の土面です。丸い顔にややつり上がった目。粘土を貼り付けて眉を盛り上げています。丸い鼻とぽっかり空いたような口があどけない印象を与えていますが、見方によってはすごみを効かせた表情にもみえます。こちらの土面は企画展示室の隣にある平成館考古展示室に展示してあります。材質、顔の構成部分、表情など、比べてみると、似ているところ、異なるところがまだまだ沢山ありそうです。こうしたお面をつけて一体どのような衣装で踊っていたのでしょうか。

土面 縄文時代(後期)・前2000~前1000年 長野県松本市波田上波田出土 (徳川頼貞氏寄贈) ※平成館考古展示室で展示中

さて、次の写真はアプークと呼ばれるパラオ諸島の木製のうつわです。舟形に刳りぬいて、両端の耳の部分には貝殻の象嵌が施されています。その下はアイヌの木器です。本館16室に展示されています。向かって左側の作品は舟形をしていてアプークと形は似ています。アプークのような貝殻の模様はありませんが、アプークよりも深めに作られており、汁物を盛り付ける容器としても使えそうです。赤道に近い熱帯と、冷涼な北海道という環境が全く異なりながらも、似たような物質文化が育まれたことが不思議だとは思いませんか? 器にどのようなものが盛り付けられたか考えながら眺めてみてください。

食器(アプーク) 19世紀後半~20世紀初頭、ココヤシ匙 19世紀後半~20世紀初頭 (いずれも柴田定次郎氏寄贈)

椀 樺太アイヌ19世紀 (徳川頼貞氏寄贈) ※本館16室にて2016年12月18日(日)まで展示中

足早ではありましたが、いかがだったでしょうか。日本とは自然環境も文化も異なる、はるか南太平洋の民族作品ではありますが、見方をちょっと変えるだけで作品が色々と語りかけてくれます。また、本館、東洋館、平成館考古展示室をはじめ、似ている他の分野の作品を探し歩くのもトーハクならではの楽しみ方かと思います。

民族作品をより身近に感じて頂く際の何かのヒントになれば幸いです。何かと気忙しい年末に、ちょっと一息ついてみませんか。

| 記事URL |

posted by 井出浩正(考古室研究員) at 2016年12月09日 (金)