1089ブログ

なんとも愛くるしいおサルさん。ニッコリほほ笑んだ顔がたまりませんね。

2016年1月2日開幕の特集「博物館に初もうで 猿の楽園」で本格デビューした「当館秘蔵のアイドル」です。

猿猴図(えんこうず) 狩野山雪(かのうさんせつ)筆

江戸時代・17世紀

2015年7月16日付の1089ブログに、私は「応挙の子犬に胸キュン!」と題して当館所蔵の愛らしい子犬の絵をとりあげ、「無邪気に遊ぶ姿はカワイさ全開!当館のアイドル、ナンバー1(犬だけにワン!)」と書きました。

「犬」の次は「猿」。負けないくらいに、かわいい絵ですね。このおサルさんと応挙の子犬が出会ったら、きっとすぐ仲良しになって、いつまでも楽しく遊びつづけるのではないでしょうか。「犬猿の仲」なんていいますが、この子らに限っては違うようです。

じつは、このおサルさん「猿猴図」は、2013年の春、京都国立博物館で私が企画担当した「狩野山楽・山雪」展のなかで、狩野山雪の魅力的な作品として紹介した作品でもあります。狩野山雪(1590~1651)は、今から400年前、江戸初期に活躍した京都の狩野派の画家。個性的な画風が高く評価される注目の画家です。ニューヨークのメトロポリタン美術館の「老梅図襖」や重要文化財の「雪汀水禽図屏風」をはじめ数々の魅力あふれる作品をのこしました。

「猿猴図」の話に戻りましょう。描かれているのは、柏の樹の幹に腰掛け、水に映る月をとろうとする手長猿。長く垂らした右腕の下には、くるくると水面の渦巻きが描かれています。じつはこの絵、猿猴捉月(えんこうそくげつ)すなわち、猿が水中に映った月を取ろうとして溺死したという、仏教の摩訶僧祇律(まかそうぎりつ)の故事から、身のほどをわきまえず、能力以上の事を試みて失敗することのたとえとなった話が主題なのです。

でも、そんな皮肉な意味はどうでもよいと思えるほど、猿の表情は、とても愛くるしいものです。この種、手長猿の絵は、中国南宋時代末から元時代初(13世紀)の牧溪筆「観音・猿鶴図」三幅対(京都・大徳寺蔵、国宝)に描かれた母子猿が源流にあり、それを学んだ長谷川等伯をはじめ多くの日本の画家たちによって描かれました。けれども、これほど愛くるしい猿図があったでしょうか。元々、牧溪の猿図には、枯木にとまり寒さに耐えて身を寄せ合う母子、という厳しい意味があったのですが、山雪のこの絵には、そんな暗さは微塵もありません。

かわいいだけではありません。猿のふわふわとした毛並み(これもかわいさの要因ですが)の描き方に注目すると、淡い墨および中位の濃さの墨が和紙に浸透していくのを絶妙にコントロールし、そこに生まれたにじみによって、密集する毛のふくらみを見事に表わしています。そして、墨の微妙な濃淡のむらむら、わずかにみえる筆の勢いによって、胴と右膝、長く伸ばした左脚の自然なつながりが的確に映し出されています。最も濃い墨で描かれるのは、顔の真ん中にあつまる目鼻口と両耳、手足の指。手足の描写は、意外にリアルです。

画面構成をみてみましょう。柏の大きな葉から枝を通って幹に腰掛ける猿の身体、そしてわずかに湾曲しながら垂れる長い右腕、その先に水面の渦巻き、という具合に私たちの眼は、逆S字の動線に沿って上から下へとスムーズに導かれます。猿の頭部と膝は、単純化された楕円形。渦巻きも含めて、同じ形がシンクロし軽快なリズムを刻んでいます。対象を、ある種、幾何学的な形へと単純化し画面を構成している点は、山雪らしさの表われなのです。

簡略ながらも、絶妙なテクニックによって描き出された猿。かわいくて、うまい。いや、かわいさは高度な技術に支えられているというべきでしょう。実力派山雪の面目躍如といってよい絵。こんな素敵な絵が、400年も前に描かれていたのです。

詳細については省きますが、山雪の生涯は順風とはいえず、むしろ苦労の連続でした。このため、これまでの研究では、厳しさや苦しみ、哀しみといったものを、山雪の絵のなかに見出そうとしがちでした。けれども、こんな明るく幸せそうな絵があったのです。本当に、ほっとする。まさに癒し系の絵画。厳しさだけの山雪イメージは、もはや修正されるべきでしょう。

なお、この作品は、旧東海道の原宿(現在の静岡県沼津市)の名家、植松家に伝来していました(1978年に同家より東京国立博物館に寄贈)。そして箱書および植松季英自筆の由来書から、季英が天明2年(1782)に京に上った際、京都・妙心寺の塔頭、海福院の住職である斯経禅師より譲りうけた経緯が判明します。

植松季英は植松家第六代の蘭渓のことで、名園として知られた「帯笑園」の園主。池大雅・円山応挙・皆川淇園ら京の画家・文人たちと親しく交わり、子の季興を応挙に入門させ、季興は応令と号しました。斯経慧梁は、白隠の法を継いだ禅僧で、妙心寺の塔頭、海福院の第二代住職。原の白隠に参禅する際には植松家に投宿するほど親しい交流があったといいます。

由来書によると、この絵は元々、京都・妙心寺塔頭の海福院にあったのでした。妙心寺は、山雪ととくにゆかりの深い天球院・天祥院などの塔頭のある寺でしたので、山雪の絵が海福院にもたらされることは充分あり得たでしょう。

すばらしい水墨の技術を駆使して描き出された、すぐれて可愛い猿の絵、この満面の笑顔に会いに来ませんか? そうすればきっと、幸せな気持ちになれるはずです。展示は2016年1月31日まで。どうかお見逃しのないように。

「博物館に初もうで 猿の楽園」2016年1月2日(土)~1月31日(日) 本館特別1室・特別2室

「トーハクの猿ベスト12」1月31日(日) まで投票受付中!

カテゴリ:研究員のイチオシ、博物館に初もうで、特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 山下善也(絵画・彫刻室主任研究員) at 2016年01月08日 (金)

このたびの東博&書道博の連携企画では、ブログも連携!怒涛の3連発で唐時代の書を一気に盛り上げたいと思います。先発の六人部投手には、展覧会の全体像を語ってもらいました。中継ぎの私はピンポイントで、東アジアの中でも最も美しい唐時代の肉筆に触れたいと思います。

唐時代における伝世の肉筆は、数えるほどしか残されていません。しかし20世紀初頭、イギリス、フランス、ロシア、日本などの探検隊によって、5~10世紀に至る肉筆写本が敦煌莫高窟の第17窟から大量に発見されました。

その敦煌写本の中に、7世紀後半のごく限られた時期に書かれた「長安宮廷写経」と称される写経があります。それは唐の高宗の時代、咸亨2年(671)から儀鳳2年(677)にかけて書写されたもので、筆致、紙、墨、どれをとっても非の打ちどころのない、実に見事な写経です。現在、奥書きに年号を持つ長安宮廷写経として、国外では大英図書館所蔵のスタインコレクションに17件、フランス国立図書館所蔵のペリオコレクションに2件、北京図書館に2件、そして国内では三井記念美術館に2件、京都国立博物館に1件の、都合24件が確認されていますが、おそらく現存する敦煌文書を調べても30件ほどしか存在しない、大変貴重な写経です。

長安宮廷写経の料紙は薄くて丈夫、そして滑らかです。紙の厚さ…いや、薄さでしょうか、約0.01mmで、漉きむらがほとんどありません。仔細に見ると、簀目の数も他の写経の紙に比べて本数が多く、手の込んだ極上の麻紙であることがわかります。写経を巻くときには、パリパリッと、張りのある心地よい紙音がします。また5世紀から10世紀の写本は、1紙の長さが約35~55cmとばらつきがあり、1紙に書かれている行数も約20~40行と幅がありますが、長安宮廷写経は、1紙の長さがどれも47cm前後、1紙に書かれている行数はすべて31行という、特別な書式をとっています。

そして、なんといっても長安宮廷写経の魅力は、その完璧なまでのプロポーションを持つ字姿です。書写した写経生は、皇帝が設けた書法教授の場である弘文館で学んだ超エリートたちでした。その筆致は麗しく雅であり、伸びやかさと艶やかさとが兼ね備わった張りのある褚遂良の特徴も盛り込まれ、美しさを追求した唐時代の楷書表現が極限にまで達していることがうかがえます。

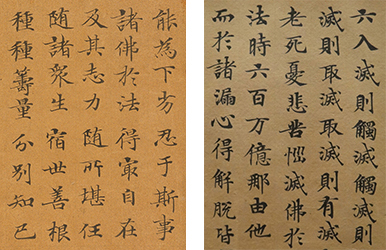

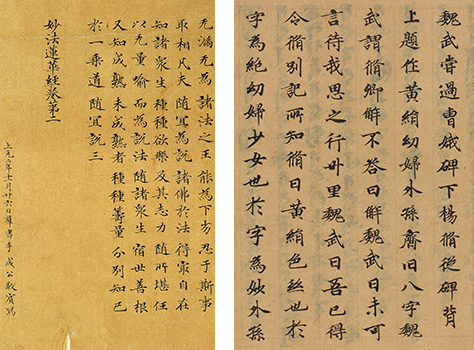

(左)妙法蓮華経巻第二 唐時代・上元2年(675) 三井記念美術館蔵

東京国立博物館で12月23日(水・祝) まで展示

(右)妙法蓮華経巻第三残巻 唐時代・上元2年(675) 京都国立博物館蔵

台東区立書道博物館で12月27日(日) まで展示

高宗に次いで則天武后の時代もまた、長安宮廷写経の水準を保つ見事な書きぶりです。則天武后が制定した、則天文字とよばれる特異な文字がところどころに使われています。長安宮廷写経とともに、唐の文化の華やかさを存分に盛り込んだ、中国書法史における最高レベルの肉筆資料といえるでしょう。

(左)則天武后時写経残巻 唐時代・8世紀 台東区立書道博物館蔵

台東区立書道博物館で12月27日(日) まで展示

(右)重要文化財 大方広仏華厳経巻第八 唐時代・8世紀 京都国立博物館蔵

東京国立博物館で1月2日(土) ~31日(日) まで展示

これほどの美しい写経、実は南朝の陳時代にその兆しがありました。ペリオコレクションにある陳時代の写経は、やさしいやわらかさが特徴で、高貴な雰囲気を醸し出しています。しかし、宮廷写経のような張りのある艶やかさが生まれたのは、やはり南北融合があったからでしょう。南朝と北朝それぞれの美しさがうまくブレンドされたことによって、宮廷写経の美は最高潮に達したのです。

さて、「顔真卿と唐時代の書」連携ブログ3連発、フィナーレを飾る抑え投手は一体誰なのか!? 乞うご期待っ!

関連事業

【東京国立博物館】

・連携講演会「顔真卿と唐時代の書 ものがたり」

2016年1月16日(土) 13:30~15:00 平成館大講堂

【台東区立書道博物館】

・ギャラリートーク「顔真卿と唐時代の書」

・ワークショップ「美しい楷書に挑戦!」

詳細は台東区立書道博物館ウェブサイトへ

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 鍋島稲子(台東区立書道博物館主任研究員) at 2015年12月22日 (火)

東洋館8室では、先週より特集「顔真卿と唐時代の書」(2016年1月31日(日)まで)が始まりました。

本展は毎年ご好評をいただいている台東区立書道博物館との連携企画、第13弾です。

本展の舞台となるのは、今から1000年以上も前の中国です。618年~907年、およそ300年もの間長きにわたって繁栄し、世界的にも有数の国威を誇った唐王朝。この時代の書は、王羲之(おうぎし)が活躍した東晋(317~420)の書とともに、歴史上もっとも高い水準に到達しました。

当代に花開いた様々な書をご覧いただくうえで、本展では7つのテーマを設定しました。今回は各テーマとその見どころについて簡単にご紹介したいと思います。

東京国立博物館 東洋館8室 出品件数28件

前期:2015年12月1日(火)~23日(水・祝)

後期:2016年1月2日(土)~31日(日)

台東区立書道博物館 出品件数77件

前期:2015年12月1日(火)~27日(日)

後期:2016年1月5日(火)~31日(日)

(左)東洋館8室。壁付ケースには、本展の主役・顔真卿や初唐の三大家たちの書が刻まれた石碑の全形拓本が並び、あたかも碑林にいるかのような気分になります。

(右)台東区立書道博物館。独立ケースでは、様々な唐時代の書の拓本や肉筆の作品が間近で見られます。紙の質感や墨色の違いなど、作品の細部まで堪能できます。

1.隋から唐へ ※台東区立書道博物館のみの展示

本展の導入として、唐の前代、隋 (581~618)の書がどのような字姿であったのかをご覧いただきます。

300年余り分裂が続いた南北朝時代(439~589)の書は、婉麗な南朝、寒険な北朝というように、双方で異なる書きぶりを見せていましたが、当代の末頃から南北統一を果たした隋の時代、そして初唐(618~712)にかけて、これらの書風は次第に融合し、洗練されていくこととなります。

短命王朝ながら、墓誌や典籍などの制作が盛行し、隋時代には楷書の名品が数多く残されます。そのなかから、刻石資料の拓本や法帖中の能書・智永の書を中心に、初唐の楷書に繋がる整斉とした隋様式の書をご紹介します。

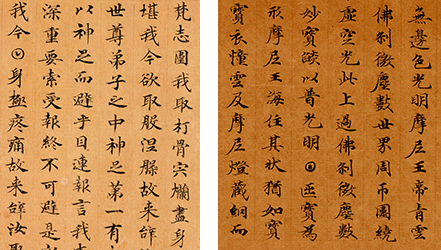

(左)蘇慈墓誌銘 隋時代・仁寿3年(603) 台東区立書道博物館蔵(中村不折コレクション)

台東区立書道博物館で12月27日(日)まで展示

(右)美人董氏墓誌銘 隋時代・開皇17年(597) 台東区立書道博物館蔵(中村不折コレクション)

台東区立書道博物館で1月5日(火)~31日(日)展示

2.初唐の三大家

洗練された隋様式の書を承けて、楷書の表現を極致にまで昇華させたのが、初唐の三大家と呼ばれる欧陽詢(おうようじゅん、557~641)・虞世南(ぐせいなん、558~638)・褚遂良(ちょすいりょう、596~658)でした。

欧陽詢と虞世南はともに南朝・陳で生を受け、壮年を隋で晩年を初唐で過しましたが、欧陽の書は北派、虞の書は南派といった具合に対称的な趣を具えつつ、極度に洗練された造形美を表しました。彼らより2世代ほど後に生まれた褚遂良は、両者の書法を吸収して晩年には更に筆使いに変化を加えて、隋様式から完全に脱却した新風の楷書を確立しました。

通史的に見ても楷書表現の極致と言える、三者による絶世の字姿をご覧いただきます。

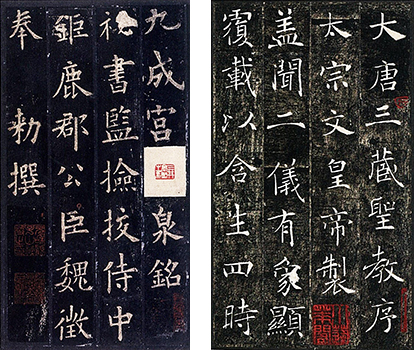

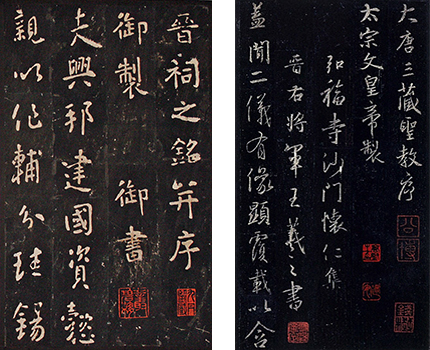

(左)九成宮醴泉銘―天下第一本― 欧陽詢筆 唐時代・貞観6年(632) 三井記念美術館蔵

台東区立書道博物館で12月27日(日)まで展示

(右)雁塔聖教序 褚遂良筆 唐時代・永徽4年(653) 東京国立博物館蔵(高島菊次郎氏寄贈)

東洋館8室で1月31日(日)まで展示

3.皇帝の王羲之・王献之崇拝 ※台東区立書道博物館のみの展示

唐王朝を築いた歴代の皇帝たちは、当代の書法にも多大な影響を与えました。

なかでも二代皇帝の太宗(在位626~649)は、初唐の三大家をはじめとする臣下を登用して、書を重視した政策制度を施行するとともに、溺愛した王羲之の書跡を国家的な規模で収集・鑑定・摸写させたことにより、楷書表現の発展と王羲之書法の尊尚を強く促しました。当代に王羲之の書を集めて制作された諸々の集王碑は、王書尊尚の風潮を伝えます。

集王碑や後世制作された王羲之・王献之の法帖・摸本に加え、太宗や高宗(在位649~683)、則天武后(在位690~705)、あるいは玄宗(在位712~756)など、書を善くした皇帝たちが自ら石碑にとどめた字姿から、書の歴史に残された皇帝の壮大な事跡を窺いたいと思います。

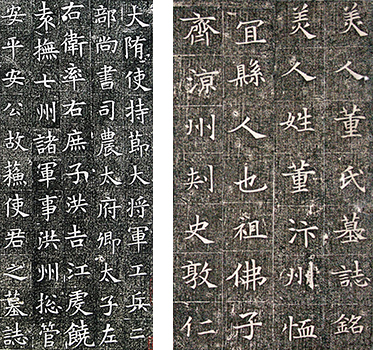

(左)晋祠銘 唐太宗筆 唐時代・貞観20年(646) 台東区立書道博物館蔵(中村不折コレクション)

台東区立書道博物館で1月31日(日)まで展示

(右)集王聖教序―李春湖本― 王羲之筆 唐時代・咸亨3年(672) 三井記念美術館蔵

台東区立書道博物館で1月5日(火)~31日(日)展示

4.唐時代の肉筆

唐時代の字姿を伝えるのは、拓本や摸本だけではありません。20世紀初頭に敦煌莫高窟の第17窟・蔵経洞から発見されたいわゆる「敦煌文献」や伝世の写本類には、唐人の手になる肉筆の書もみられます。

たとえば宮廷で制作された写本のうち、高宗の咸亨2年~儀鳳2年(671~677)のごく短い期間に書写された「長安宮廷写経」と呼ばれる一群は、字姿のみならず紙墨といった材料に至るまで、あらゆる点で最高の質を誇ります。また、民間における写本のなかには、初唐の三大家に似た端正な字姿もみられ、三大家の書風が広範に浸透していたことも窺えます。

無名の筆者が残した生の筆跡から、当時の水準の高さとともに、唐人の息づかいをも感じていただければと思います。

(左)妙法蓮華経巻第二 唐時代・上元2年(675) 三井記念美術館蔵

東洋館8室で12月23日(水・祝)まで展示

(右)国宝 世説新書巻第六残巻―規箴・捷悟― 唐時代・7世紀 京都国立博物館蔵

台東区立書道博物館で1月5日(火)~31日(日)展示

5.盛唐書法の展開

初唐の後半から唐王朝が最盛期を迎える盛唐(713~766)の前半にかけて、初唐の三大家の楷書表現や王書尊尚の風潮を承けた書が展開しました。

たとえば、前者には父の欧陽詢の書法を継承した欧陽通(おうようとう、?~691)や、褚遂良の書法を追随した薛稷(せつしょく、649~713)・魏栖梧(ぎせいご)などによる楷書がみられ、後者には王羲之の書法を基盤とした孫過庭(そんかてい、646?~690?)の草書や李邕(りよう、678~747)の行書があります。

彼らの書を通して、初唐に形成された書の潮流が展開していく様子をご覧いただきます。

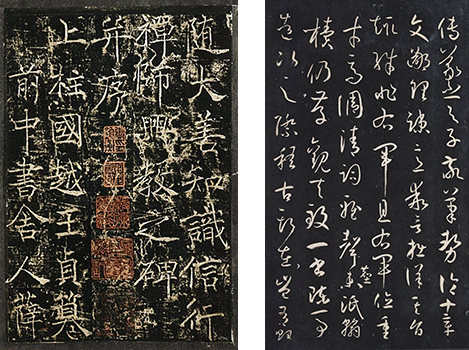

(左)重要文化財 信行禅師碑 薛稷筆 唐時代・神龍2年(706) 大谷大学博物館蔵

東洋館8室で12月23日(水・祝)まで展示

(右)書譜―天津本― 孫過庭筆 唐時代・垂拱3年(687) 台東区立書道博物館蔵(中村不折コレクション)

台東区立書道博物館で1月31日(日)まで展示

6.顔真卿―1230年の栄光―

顔真卿(がんしんけい、709~785)は安禄山の反乱に義軍を起こして唐王朝の危機を救い、李希烈の反乱に際しては命をもって忠義を貫きます。忠臣烈士として知られ、悲憤の最期から今年で1230年を迎える顔真卿は、書においてもその才を発揮しました。

「蚕頭燕尾(さんとうえんび)」と呼ばれる独特の筆使いなどを駆使して幅広い表現を見せる楷書と、筆画に情感を盛り込んだ行草書は、唐時代の書のなかでもひときわ異彩を放ちます。顔真卿の書は、宋時代以降にその人格が加味されて評価が高まり、王羲之と双璧をなすまでに至りました。

顔書の多彩な字姿に加えて、中唐(766~835)以降の楷書の優品から、初唐以来の書の潮流が変容を遂げていく様子を窺いたいと思います。

(左)千福寺多宝塔碑 顔真卿筆 唐時代・天宝11載(752) 東京国立博物館蔵(高島菊次郎氏寄贈)

東洋館8室で1月31日(日)まで展示

(右)麻姑仙壇記―大字本― 顔真卿筆 唐時代・大暦6年(771) 台東区立書道博物館蔵(中村不折コレクション)

台東区立書道博物館で1月31日(日)まで展示

7.篆書・隷書の復活と狂草の流行 ※台東区立書道博物館のみの展示

盛唐以降には、篆隷と狂草という復古的、革新的な書法が興りました。

玄宗が好んで用いた豊麗な造形の隷書は、多くの者が追随するところとなり、「唐隷」という風尚を形成します。また、秦時代の李斯とともに「二李」と並称される李陽冰(りようひょう)の書法は、篆書表現の規範として後世長きにわたって尊尚されました。一方、同時期に流行した狂草、つまり酒で精神を高揚させ奔放に揮毫するという狂逸的な草書は、現存する作品が僅少で不明な点も多いのですが、常軌を逸した様々な逸話が伝えられ「張顚素狂(ちょうてんそきょう)」と併称される張旭(ちょうきょく)と懐素(かいそ、725?~785?)をその代表格とします。

従来の表現からおよそ逸脱したこれらの書を通して、唐一代の好尚の変化をご覧いただければと思います。

(左)三墳記 李陽冰筆 唐時代・大暦2年(767) 台東区立書道博物館蔵(中村不折コレクション)

台東区立書道博物館で1月31日(日)まで展示

(右)自叙帖―水鏡堂本― 懐素筆 唐時代・大暦12年(777) 台東区立書道博物館蔵(中村不折コレクション)

台東区立書道博物館で1月31日(日)まで展示

唐王朝300年の書は、時勢に従いつつ高度で多彩な表現様式が展開し、尽きせぬ魅力があります。

東博と書道博、両館の展示を併せてご覧いただき、より多くの字姿から唐時代の書をご堪能いただければ幸いです。

図録

『顔真卿と唐時代の書―顔真卿没後一二三〇年―』

価格:800円(税込)

東博ミュージアムショップ、書道博受付にて販売中

関連事業

【東京国立博物館】

・連携講演会「顔真卿と唐時代の書 ものがたり」

2016年1月16日(土) 13:30~15:00 平成館大講堂

【台東区立書道博物館】

・ギャラリートーク「顔真卿と唐時代の書」

・ワークショップ「美しい楷書に挑戦!」

詳細は台東区立書道博物館ウェブサイトへ

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 六人部克典(登録室アソシエイトフェロー) at 2015年12月10日 (木)

こんにちは、保存修復室の瀬谷愛です。

特集「一遍と歩く 一遍聖絵にみる聖地と信仰」(~12月13日(日)、本館特別1・2室)は会期後半になり、一ヶ所だけ絵巻の巻き替えを行ないました。

安心してください、国宝聖絵はそのままですよ!

巻き替えたのは、「一遍聖絵」(模本)巻第12。一遍往生の場面になりました。涅槃図を意識した構成が印象的です。

会期前半は、11月7日(土)月例講演会で神奈川県立歴史博物館の薄井館長が肖像彫刻のお話をされたこともあり、巻末の一遍像の場面を出していました。

薄井館長によれば、この場面に描かれるお像は、一遍終焉の地である兵庫の観音堂(現・真光寺)にかつてあったお像ではないか、とのことです。真光寺のお像は昭和20年(1945)3月の神戸大空襲で焼失してしまい、今はモノクロ写真が1枚残るのみ。文化財にとって、火事は本当に恐ろしいものです。

平成25(2013)年8月には、一遍生誕の地とされる松山・道後温泉の宝厳寺のお像も、焼失してしまいました。文明7年(1475)銘のある貴重な基準作だったのです。

(詳しくは、「国宝 一遍聖絵」展覧会図録209ページに薄井館長のコラムが掲載されています。)

いま、宝厳寺は新しいお堂の建設真っ最中。

地元の方たちが、宝厳寺の再建資金を募る「もういっぺんプロジェクト」を立ち上げています。一遍をイメージした起き上がりこぼしがかわいらしいですね。会津の起き上がりこぼしに似ています。

愛媛は一遍のふるさとですから、聖絵に登場する重要な聖地もあります。

例えば、山岳霊場である菅生岩屋(四国八十八ヶ所第45番霊場)。

右に見える岩屋へ通じるはしご。簡単そうに見えて、かなりの難関です。恐怖心を抑えて昇りきると、自分の殻が一枚脱げたような気になるのですから不思議なものです。一遍も同じような気持ちになったでしょうか。

また、芸予諸島・大三島にある大山祇神社は、一遍の出自である伊予の豪族河野氏の氏社です。聖絵では、壇ノ浦の戦いで活躍した一遍の祖父河野通信が厚く信仰したことが語られています。

境内には、一遍が寄進したと伝えられる石造の宝篋印塔が3基あります。

この塔は文保2年(1318)に念心という人が寄進したことが銘文からわかるので、実際には一遍没後に制作されたものなのですが、この念心という人は西大寺系律宗に関連する石工だったことが指摘されています。

聖絵によれば、一遍は大三島で神官と地頭に「殺生禁戒」を誓わせたといいます。

一遍の布教スタイルといえば、(1)遊行、(2)踊り念仏、(3)賦算(念仏札配り)ですが、法然が唱えたような専修念仏からは少し離れ、仏教の戒律も重視していたようです。そう思ってみると聖絵には全編にわたり戒律や釈迦(舎利)を重んじる場面が見出せます。

最も重要な熊野の場面。一遍をインスパイアしたのは、戒律を重視する律僧でした。

他にも例を挙げればきりがありません。こういったところから聖絵の制作には、実は律宗への意識が大きく働いていると私は考えています。一遍や聖戒は律宗と深いつながりがあり、そこから聖絵制作のパトロンとなった上流貴族たちへとつながっていったのではないでしょうか。

この説については、去る11月15日(日)に遊行寺宝物館・神奈川県立歴史博物館・神奈川県立金沢文庫主催(会場:東京国立博物館平成館大講堂)で行なわれた記念シンポジウム「一遍聖絵の全貌」で研究報告をしました。

五味文彦先生(放送大学/東京大学)他、歴史、美術史、芸能史、建築史など様々な分野の先生方のご講演、研究報告をまとめたシンポジウムの成果は、来年度、高志書院より書籍化される予定です。

11月19日(木)から始まった神奈川県立金沢文庫での「国宝 一遍聖絵」展覧会図録に掲載されている大塚紀弘先生(法政大学専任講師)のコラム「一遍聖絵に描かれた律僧」によれば、往生が近い一遍と観音堂(現・真光寺)で最後の法談を行なった「光明福寺住持」も律僧であろうとのことです。

一遍の悟りを引き出し、またその最後をみとったのも律僧であるというのは、聖絵の制作環境を考える上でとても示唆的です。

関連事業

ギャラリートーク「一遍とみる聖地と信仰」 2015年12月1日(火) 14:00~14:30 本館 特別2室

4館共同一遍聖絵スタンプラリー「一遍と歩こう」(神奈川県立歴史博物館のウェブサイトへリンクします)

| 記事URL |

posted by 瀬谷愛(保存修復室主任研究員) at 2015年11月27日 (金)

特集「東洋の白磁―白をもとめ、白を生かす」企画のきっかけについて

前回のブログでは、中国の白磁の起源とも呼ぶべき、6世紀の鉛釉陶と白磁について紹介いたしました。今回は、この特集のきっかけとなった作品についてお話したいと思います。

中国文学者 竹内実の文章のなかに、清水安三著『支那の心』を引いて

「(中国人の思想には)持続への依拠と尊重が根底にある」

とあります(『中国の思想』、1967年)。

この「持続」という言葉を思い出すたび、単純ながら、私は昨年の特別展「台北 國立故宮博物院―神品至宝―」において出品された「永楽年製」銘のある白磁雲龍文高足杯を思い浮かべます。

白磁雲龍文高足杯 明・永楽年間(1403~1424) 景徳鎮窯 台北國立故宮博物院蔵

平成館の展示室に設けられた壁付きのケースは、基本的に書画を見せるためのもので、ガラスの大きさやケースの奥行は残念ながら工芸作品の展示には適していません。果たしてケースのなかでこれほど小さな酒杯は映えるだろうか、展示するまでとても心配でした。

しかし、白磁雲龍文高足杯はケースの大きさを忘れるほど、キラキラと光輝いていました。展示にあたった台北故宮 器物処の余佩瑾副処長も満足そう、そして一緒に展覧会を作ったスタッフも「宝石みたい」とため息をついたほどです。

この作品は、脱胎、つまり胎土があるかどうかわからないほど薄く、口縁はまるで紙のようです。それでありながら、白玉のような柔らかさがあります。このような白磁は「甜白」と評されました。さらに、その薄い素地に雲龍文を刻むとはまさに「神業」。

中国史上、もっとも栄えた時代といわれる15世紀初頭、明の永楽帝のころに至って、景徳鎮窯の白磁は玉にも優る究極の美しさを手に入れました。そしてこの時期の白磁をひとつの見本として、その後の皇帝たちは国を挙げて写しを作らせるようになり、頂点を極めた技術はさらに「持続」していくのです。

白磁雲龍文高足杯を見たとき、中国の陶工たちはこのうつわを目指して数千年もの長いあいだひたすらにやきものを作り続けてきたのだということに私は深く感動しました。残念ながら当館の中国陶磁コレクションには永楽の白磁はありませんが、この白磁雲龍文高足杯が今回の特集を企画するきっかけの一つとなりました。

今回の展示では中国において白いやきものがどのように発生し、展開したのか、そしてベトナム、朝鮮、日本の周辺地域において白磁生産はそれぞれどのような違いを見せているのか、というところにもふれています。

そのなかでもう一つ、私がお伝えしたかったことは、日本陶磁の面白さです。

昨秋、本館特別5室にて開催された日中韓国立博物館合同企画特別展「東アジアの華 陶磁名品展」では、小規模ながら中国・韓国・日本の陶磁器の名品が国別に時代を追って展示されました。

中国や朝鮮半島における陶磁器の歴史は、大きく言えば、硬質磁器の白磁を目指して展開してきたものです。それぞれの歩んだ道には違いがありますが、行き着くところは皇帝、権力者の愛した真っ白な磁器でした。作品を時代順に展示していくと、胎土や釉が次第に精製されていく様子をそれぞれにみることができました。悠久の時間を感じながら、発展の流れを追うのは、通史的展示の醍醐味です。

しかし、日本の陶磁史の面白さは16世紀から17世紀にかけて、さまざまな特徴をそなえたやきものの生産が一気に開花したところにあるのではないでしょうか。「陶磁名品展」でも、真っ黒なうつわであったり、ごつごつした土の肌を残していたり、釉を幾何学的に掛け分けたり、上絵付けで専門絵師の手かと思わせる精緻な図を配したり・・・と、とにかくバラエティに富んだ作品がならびました。

ここで注目したいのは、白い素地に下絵付けをして、白濁した長石釉を掛けて焼きあげた志野のうつわ。日本でいち早く本格的に下絵付けで装飾を行なった志野には、白い素地を活かしてさまざまな装飾技法が生まれました。

鼠志野秋草図額皿 美濃 安土桃山~江戸時代・16~17世紀 個人蔵

「陶磁名品展」では文化庁より重要文化財の鼠志野草花図鉢をお借りしました。現在、東洋館5室でも鼠志野の優品を展示しています。素地に鬼板とよばれる鉄を含んだ土を掛け、草花文を掻き落としてあらわし、釉を掛けて焼きあげたもので、文様を反転させたこの技法も、白い素地を持つ志野ならではのものです

このような名品は権力者や、その近くにあった茶人が手にしたものですが、当時、美濃や信楽、伊賀、備前、唐津などの各地で作られた賑やかなうつわが、京・大坂・堺をはじめとする都市を中心に大量に流通したのです。その背景には、茶の湯が町衆のあいだにも広く浸透したことが挙げられますが、中国や朝鮮半島との違いは、町衆と呼ばれる人々が力をつけて、経済や文化を大きく動かすというこの時代の日本社会独特の構造にあると言えるかもしれません。

日本には日常を豊かに彩るやきものがたくさんあります。それぞれ個性的で、見ても使ってもとても楽しいものです。東京国立博物館の陶磁器コレクションを通して、やきものの魅力にふれていただきたいと思います。

特集「東洋の白磁―白をもとめ、白を生かす」(東洋館5室、2015年12月23日(水・祝)まで)

| 記事URL |

posted by 三笠景子(東洋室研究員) at 2015年11月24日 (火)