1089ブログ

本ブログでは、特別展「タイ ~仏の国の輝き~」の第2章にあたるスコータイへ皆さんをご案内します。

本展では、タイの仏教文化の歴史が最初期から現代までたどれる充実した内容となっています。各時代を通じて仏像のスタイルは様変わりしていくのですが、来館された方々の感想として「どの仏像もほほえんでいる」という声が非常に多く聞かれます。

「仏陀坐像」(スコータイ時代・15世紀、サワンウォーラナーヨック国立博物館蔵)

「仏陀遊行像」(スコータイ時代・14~15世紀、サワンウォーラナーヨック国立博物館蔵)

確かにその通りです。担当者の一人として展覧会の準備のために眉根を寄せて仏像とにらめっこしていた自分には、仏さまの慈悲の姿が見えてなかったことをお客様の声から気づかされました。

タイの仏教美術は、13世紀のスコータイ王朝の成立とともに上座仏教を中心とする形へ大きく舵を切りました。仏像のスタイルもスリランカなどの影響を受けた優美な姿へと変わっています。展覧会でも遊行仏をはじめとするスコータイ仏の美しさを楽しんでいただけたことでしょう。ひときわ優しい笑みを浮かべるスコータイ仏の故郷とは、どのような場所なのでしょうか。

バンコクから飛行機で北行すること約1時間、小さなスコータイの空港へと降り立つと・・・

空港の職員が皆サファリルックでお出迎え。

建物は吹き抜けで、おまけに滑走路と建物の間にはなぜかシマウマなどの動物たちが、と観光気分は否が応でも盛り上がります。いや、そうじゃなくて仕事で来ているのだとこの空港に来るたびに自分に言い聞かせる羽目に。

東西1.8km、南北1.6kmの四角い城壁に囲まれたスコータイ中心部は、現在は大規模な歴史公園として整備されています。都城の中心に位置するワット・マハータートはスコータイ最大の規模を誇る王室の寺院で、スリランカからもたらされた仏舎利を安置していました。

独特の蓮蕾型の仏塔を中心に堂宇が建ち並び、寺内の仏塔はおよそ200基を数えます。

実はここの本尊は現在、バンコクにあるワット・スタットの仏堂に安置されています。

右は特別展「タイ」会場風景 「ラーマ2世王作の大扉」(ラタナコーシン時代・19世紀、バンコク国立博物館蔵)

そう、展覧会にも出品された巨大な大扉のある寺院です。700年の時を超えて仏への信仰が今の人々へ受け継がれているのです。

もう1ヶ所、城壁の外にあるワット・シーチュムをみてみましょう。ここは巨大な坐仏で有名です。堂正面中央のスリットのように開いた隙間から、優しさに満ち溢れたお顔立ちの大仏がみえます。

堂内に入ると、高さ15mを超える仏の威容に圧倒されます。

堂の壁の中には細い階段があって上へ昇ることができ、上から仏さまを拝めるのです。

普段は仰ぎ見るばかりの仏がまた違った表情を見せてくれます。ただし、その高さはちょっとコワいですが。

さて、1279年に即位したラームカムヘーン王の碑文には、「水に魚あり、田に稲あり」とあり、当時の人々の豊かな暮らしぶりがうかがえます。それを裏付けるかのようにスコータイの都城の内外にはたくさんの寺院が残されています。これらの寺では今でも多くの人が訪れ、それぞれの祈りを捧げています。

※優しい微笑みのスコータイ仏は、東京国立博物館 平成館で8月27日(日)まで開催中の日タイ修好130周年記念特別展「タイ ~仏の国の輝き~」でご覧いただけます。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小泉惠英(九州国立博物館 研究員) at 2017年08月10日 (木)

皆さん、親と子のギャラリー「びょうぶとあそぶ」は、もうごらんになりましたか?

畳の上で、ガラスケース越しではなく、国宝「松林図屏風」の高精細複製を映像プロジェクションと共にお楽しみいただく体験型の展示です。この展示に関連し、ダンス・パフォーマンスイベント「びょうぶとおどる」が7月に開催されました。

ダンサー・振付家の酒井幸菜さん

踊ってくださったのは、ダンサーの酒井幸菜さん。「びょうぶとあそぶ」の展示や映像、音楽を事前にじっくり鑑賞され、振り付けを考えて下さいました。本番までのあいだに、なんども会場のステージでの練習を行いました。

当日。開始時間には、第一会場の畳ステージ前にマットが敷かれ、たくさんのお客さまが待ち受けていました。ダンス・パフォーマンスの開始アナウンスが流れ、映像が始まります。実はこの時、ダンサーの酒井さんは、第一会場の入り口から、アプローチ「松林の道」を通り、少しずつステージに近づいてきています。もうここから、ダンスが始まっているのですね。

松林の中を進んでいきます

畳のステージに酒井さんが登場すると、場の空気が変わりました。

踊る酒井さんが、映像の中を滑空する烏のように見えたり、松林の中で風に揺れる一本の松の木の精に見えたり、あるいは羽衣をまとった天女のようにも見えます。そうなると、この松林は、羽衣伝説のある三保の松原のようにも見えてきます。

投影される風景の中の、桜や紅葉、雪といった季節の移り変わりも、周囲を飛び回る烏も、海辺の風も、波の音も。松林図屏風の周りにあって、長谷川等伯が見たかもしれないさまざまなものを、ふたたび丁寧に集めてそっと屏風の中に置いて見せてくれる、そんな時間でした。

20分弱のイベントですが、背後に流れる映像は、このイベントに合わせて編集されました。音楽も、会場の音楽を担当された高橋琢哉さんによって新規に作曲されたものです。

松林図屏風の前のぜいたくな時間を、ぜひ体験してみてください。

ダンス・パフォーマンス「びょうぶとおどる」は8月15日(火)にも11時と14時の2回、行われます。

「びょうぶとあそぶ」公式サイトでは、 このほかにもびょうぶの楽しさが広がる情報を発信中。ぜひ、アクセスしてみてください。

| 記事URL |

posted by 藤田千織(教育普及室長) at 2017年08月10日 (木)

7月30日は子どものためのとくべつな1日、トーハクキッズデーでした。

たくさんの子どもたちがワイワイ楽しむトーハクを夢見て、職員は数か月前から準備をはじめていました。でもなぜか、前日は土砂降り。当日の朝、いつもより早起きをしてカーテンを開けると、雨。「こども、来ないんじゃないだろうか・・・」そんな不安を胸に開館時刻を迎えることになったのです。

でも、次第にお天気もよくなり、正門前にはたくさんの子どもたちの姿が!スタッフは「やったー!」とささやきあいながら、お出迎えいたしました。

子どもたちは入館と同時にトーハクくんのサンバイザーをつけ、本館までの道のりで顔はめ撮影。もちろんテンション急上昇!

トーハクサンバイザー(写真左)と顔はめボード(写真右)。トーハクの作品に大変身!

そのテンションは、展示室でももちろんキープ。和太鼓で日本のリズムを感じ、楽しみます。トーハクくん、ユリノキちゃんも子どもたちと頑張っていました。トーハク劇場では縄文時代にタイムスリップ!縄文人たちと出会う不思議な体験をしました。

日本の楽器のコンサートでの、和太鼓の体験コーナー。

トーハクくん、ユリノキちゃんも挑戦しました。

子どもツアー「トーハク劇場へようこそ!考古編」。

縄文人の登場にちょっとびっくり!

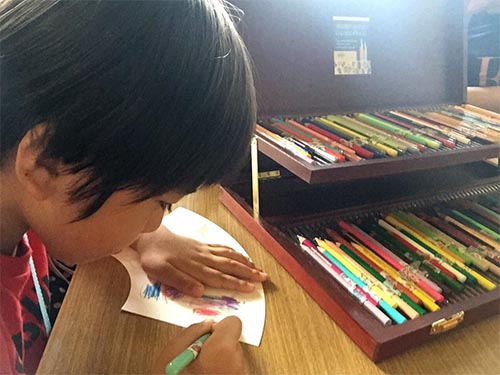

トーハクの作品をモチーフにしたぬりえにじっくり取り組み、みんなのぬりえで貼り交ぜ屏風を作ったら、ギャラリートークで楽しくまなび、キッズコーナーで休憩タイム。

みんなでつくる貼り交ぜ屏風(ぬり絵)

みんなのぬり絵を貼った、すてきな屏風をつくりました。

子どものためのギャラリートーク

子どもたちが展示を楽しむためのヒントがいっぱい!

キッズコーナー

授乳コーナー、離乳食コーナーもありました。

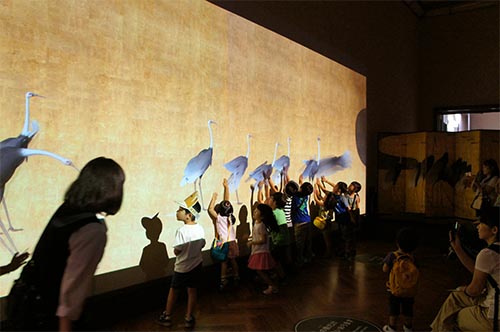

最後は親と子のギャラリー「びょうぶとあそぶ」(~9月3日(日))で屏風の世界で遊びます。

親と子のギャラリー「びょうぶとあそぶ」第2会場(本館特別4室)

屏風からでてきた鶴を追いかけるうちに、屏風の世界に入ってしまいます。

子どものためのとくべつな1日「トーハクキッズデー」。ここには紹介しきれなかった企画もありました。展示室からは、作品について、博物館について、子どもたちが話す声が聞こえてきます。その声にこたえているのはきっとご家族でしょう。

昨年に引き続き開催となったのは、多くのパパ、ママからのリクエストがあったから。お子さんがのびのび展示を楽しむ姿を、目を細めてみているパパ、ママの姿がありました。もしかしたら、トーハクファンのパパ、ママたちにとっても「とくべつな1日」になったのかもしれません。

そして、私たちスタッフにとっても、大好きなトーハクがみんなの笑顔と笑い声で包まれる「とくべつな1日」でした。トーハクキッズデーの思い出が、子どもたちにも、パパ、ママにも、スタッフにも、みんなにとっての「とくべつ」になったらいいな。来年も、再来年も、大きくなってもまた来てね。キッズデー以外の日だって、トーハクはみんなを待っていますよ!

そう思いながら、みなさんをお見送りしました。

| 記事URL |

posted by 川岸瀬里(教育普及室) at 2017年08月04日 (金)

泰平の世に、日本を飛び出し、活躍の地を求めてアユタヤーに雄飛した人びとがいました。

彼らのなかで最も有名な人物が、駿河出身とされる山田長政(?~1630)です。

「山田長政像」(江戸~明治時代・19世紀 、静岡浅間神社蔵)

洋装に身を包んだ長政の肖像。なぜ洋装なのかはよくわかっていません。

同時代の資料が少なく、なかば伝説的な人物のように扱われることの多い長政ですが、彼の名は江戸幕府初期に活躍した以心崇伝(いしんすうでん)が著した外交実務の記録『異国日記』に、「山田仁左衛門」の名で登場します。また、彼の故郷にある静岡浅間神社には、長政が奉納した絵馬の写しが伝わっています。

静岡浅間神社

「山田長政奉納戦艦図絵馬写」(浅間大祝高孝寄進、江戸時代・寛政元年(1789)、静岡浅間神社蔵)

荒波をものともせず進む軍艦。甲板に多数の鎧武者とともに長政が描かれています。

長政は、勇猛な日本人義勇軍を率いて活躍し、時の国王に重用されますが、宮廷内の諍いに巻き込まれてしまい、最後はタイ南部の六昆(リゴール)の地で暗殺されたといわれています。

「カティナ(功徳衣)法要図」(ラタナコーシン時代・1918年、タイ国立図書館蔵)

法要図に描かれた日本人義勇軍。薙刀を手にしています。

山田長政終焉の地である六昆は、ナコーンシータンマラートと名を変えて今に至っています。タイ南部を代表する都市です。

さてこの地に、長政を偲ぶものはあるのでしょうか。

この街には、現在でも長政が活躍したアユタヤー王国時代に作られた城壁が残っています。煉瓦(れんが)を平積みに積んだ高くて堅固な城壁です。

ナコーンシータンマラートは城塞都市だったんですね。

もしかしたら、長政もかつて見上げた風景かも知れません。

ほかに何かないでしょうか…街を歩いてみます。ナコーンシータンマラートは、目抜通りこそ車の往来が激しくて、とてもせわしないですが、少し裏手にまわるとのんびりとした風情があります。この日は、歩いている途中に眠りこけている犬を何匹も目にしました。

遂に見つけました!

山田長政邸宅跡に残る井戸です!! 本当かどうかはわかりません!!!

内側を煉瓦で積み上げた横長の井戸ですね。

今も井戸の底には水をたたえています。

井戸のすぐそばにパン屋さんがありましたが、そこの看板に「RIGOR」と書いてありました。「リゴール」、つまり六昆ですね。

ナコーンシータンマラートで美味しかったのは、地元特産の貝料理でした。

日本でいうと、これはたぶんサルボウとイガイですね。長政も亡くなる前にお腹いっぱい食べることが出来たのでしょうか。駿河人は海産物が大好きなのです。ちなみに、このコラムの筆者も駿河人です。

長政の故郷、静岡では毎年10月に「日・タイ友好 長政まつり」が開催されています。今年で32回目を迎えます。のんびりとしたお祭りです。興味のある方は行ってみて下さい。 今年は10月8日(日)開催だそうです。長政公も出迎えてくれます。

※今回ご紹介した作品は、東京国立博物館 平成館で8月27日(日)まで開催中の日タイ修好130周年記念特別展「タイ ~仏の国の輝き~」でご覧いただけます。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 望月規史(九州国立博物館 研究員) at 2017年08月04日 (金)

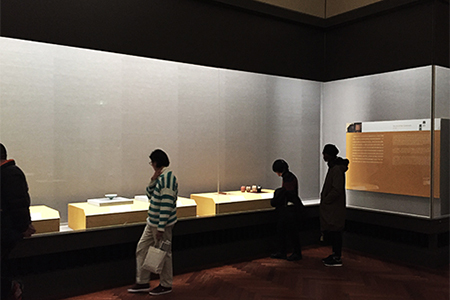

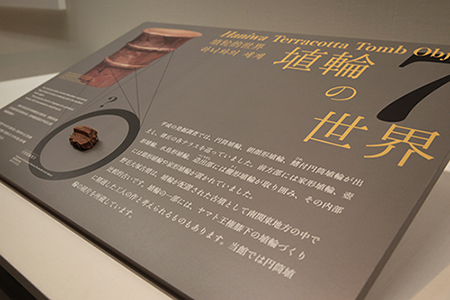

現在、平成館企画展示室で展示中の「新指定 重要文化財 野毛大塚古墳-世田谷の中期古墳-」の展示デザインについてお話します。

この野毛大塚古墳の特集展示では、普段の展示とは異なる、少し変わった展示方法に挑戦しています。

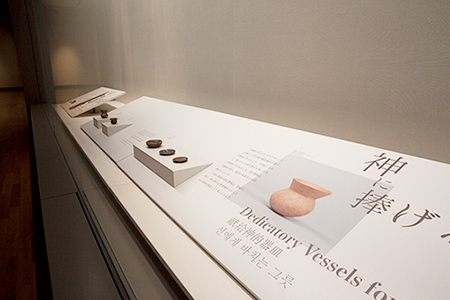

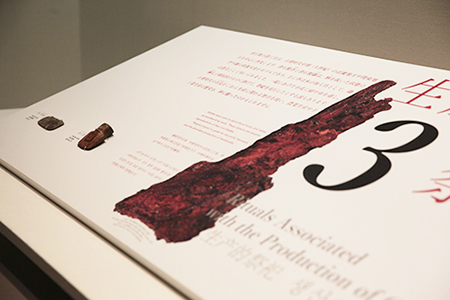

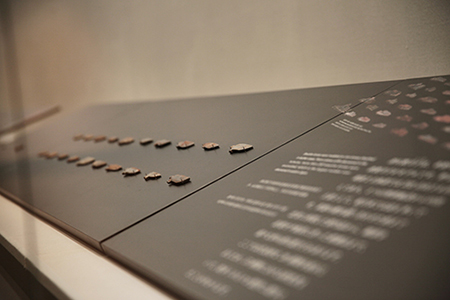

特徴は、展示品と一体になったグラフィックです。

野毛大塚古墳の展示風景

通常、展示品や解説、題箋は下の写真のように、別々に互いに干渉しないように配置されています。

総合文化展の展示風景/本館2階展示室

作品や解説、題箋が干渉しないように配置されている

しかし、今回の展示では斜めの展示台に作品とグラフィック(解説や画像、題箋)が一体となって並んでいます。

作品とグラフィックが一体となった野毛大塚古墳の展示台

これによって、一巻の絵巻を見るようにスムーズに展示を観ることができます。

鑑賞者の目線を比べると違いがよくわかります。

通常の展示で、展示品が低い位置にある場合、人の目線は、以下のようになります。

〈通常の展示の目線 パネル↑・作品↓・パネル↑・作品↓・パネル↑・作品↓・・・〉

首を上下する必要があり、これを繰り返すと疲れてしまいます。

一方、今回の野毛大塚古墳の展示では、このような目線となります。

〈野毛大塚古墳の展示の目線 パネル↑・作品↓・作品↓・作品↓・パネル↑〉

壁付きパネルを始めと終わりの2箇所にまとめ、なるべく目線が上下しないつくりになっています。

このような目に見えない、目線のデザインもとても大切な要素です。

もちろん全ての展示を今回のように作ればいいというわけではありませんが、今回の企画と展示品を考慮した結果、最適な展示方法としてグラフィックと一体になった展示に至りました。

「展示の性格」に合わせその都度、最適な展示方法を考えていく必要があるのです。

今後、みなさんが博物館の展示を観る際に、どんな意図でデザインされているか意識しながら観ると、「“この作品の”・“この展示の”ここを見せたい!」という研究員やスタッフの意図が見えてくるかもしれません。

|

【展示情報】 特集「新指定 重要文化財 野毛大塚古墳ー世田谷の中期古墳ー」 会場:平成館 企画展示室 期間:2017年7月11日(火)~2017年9月10日(日) |

| 記事URL |

posted by 荻堂正博(デザイン室) at 2017年08月01日 (火)