1089ブログ

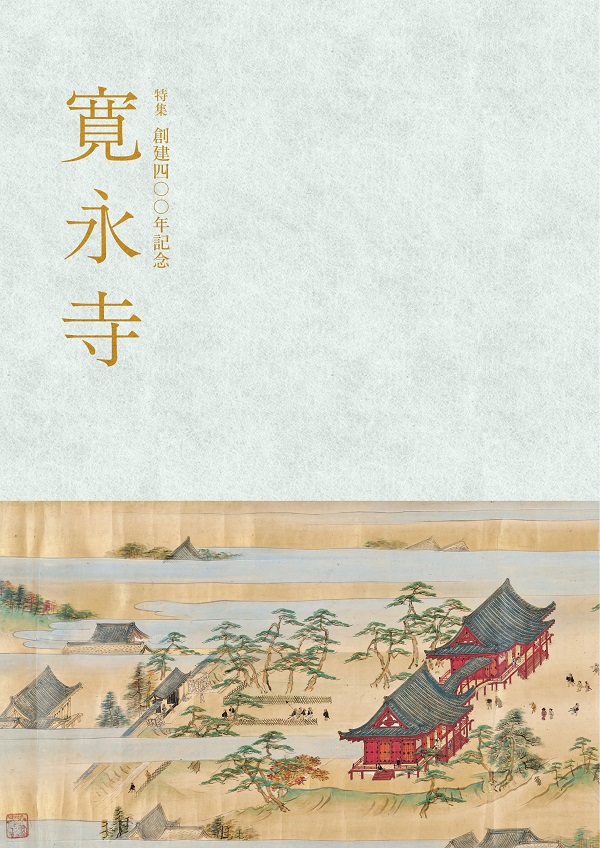

特集「創建400年記念 寛永寺」で味わう、上野の江戸文化(前編)

公式図録

完売しました。

本特集の公式図録をミュージアムショップで販売しています。作品のカラー図版やコラムのほか、江戸時代の寛永寺の地図上に現在の上野公園の主な施設を記載した「重ね地図」も掲載。上野ファン必携の一冊です。

特集「創建400年記念 寛永寺」

編集・発行:東京国立博物館

定価:1,210円(税込)

全36ページ(オールカラー)

| 記事URL |

posted by 沖松健次郎(列品管理課長)、長谷川悠(出版企画室) at 2025年07月29日 (火)

特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」は5月20日(火)より後期展示がはじまっています。

| 記事URL |

posted by 村瀬 可奈(日本絵画) at 2025年05月29日 (木)

平成館特別展示室で開催中の、特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」(6月15日(日)まで)は、来場者10万人を達成しました。

お二人とも大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」(NHK)を毎週ご覧になっていて、上野公園のポスターを見て本展覧会を知り、ご来館いただいたとのことです。

また、特別展をきっかけに初めて東博にお越しくださったとのことで、あわせて東博コレクション展も楽しんでいただけたようです。

江戸の街の様相とともに、蔦重こと蔦屋重三郎の出版活動を約250作品を通して紹介する本展。今週からは後期展示もはじまりました。

後期展示では、蔦重がプロデュースした喜多川歌麿作品の中でも、大変貴重な初期のシリーズ作品「婦人相学十躰 ポッピンを吹く娘」が特別公開されています。

この機会をどうぞお見逃しなく!

| 記事URL |

posted by 田中 未来(広報室) at 2025年05月23日 (金)

開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―」(~3月16日(日))の閉幕まで、残りわずかとなりました。

その後、嵯峨天皇の皇女・正子内親王(まさこないしんのう)が父や夫の淳和天皇(じゅんなてんのう)を供養するためお寺にしたいと願い、大覚寺が開創されました。

大覚寺の中興の祖・後宇多法皇が院政を敷き、南北朝講和の舞台になったと伝えられます。

詳しくは大覚寺のウェブサイトをご確認ください。

ちなみに、心経殿を建てる際に資金集めをしたのが実業家の渋沢栄一。ここにも歴史の一端が垣間見えます。

移築の際に、大覚寺の本堂を移動させたため、もともと本堂のあった場所が石舞台となっています。

本展の見どころのひとつ、重要文化財の刀剣「薄緑<膝丸>」は、安井堂が大覚寺に移築された際に共に納められたと伝わっています。

大覚寺には平安時代後期、室町~江戸時代、近代の3組の五大明王があり、そのうちの2組の五大明王が、本展に出品されています。

| 記事URL |

posted by 田中 未来(広報室) at 2025年03月10日 (月)

2024年は、画家の黒田清輝が没してから100年という節目の年にあたります。そこで、黒田清輝の代表作で、通常は黒田記念館特別室で年3回の公開以外は展示されることのない《智・感・情》を中心に、東京国立博物館の誇る近代絵画の名品との特集展示「没後100年・黒田清輝と近代絵画の冒険者たち」(2024年10月20日(日)まで)を組むこととなりました。

《智・感・情》の展示が決まったのは、鹿児島市立美術館で開催された大回顧展「鹿児島市立美術館開館70周年記念 没後100年 黒田清輝とその時代」展など、今年開催された黒田関連の展覧会への貸出がなく展示できる状態の代表作であったから、という裏話的な事情もありますが、現存する完成作の中では最大級であり、後世への影響も大きかったこの作品を展示の核とすることで、「近代絵画の冒険者たち」という全体のテーマも決まっていきました。

展示中の《智・感・情》 黒田清輝筆 明治32(1899)

本展では、裸体の人物を描くという日本にはなかった手法を持ち込んだ《智・感・情》を糸口として、明治以降、西洋絵画に学んだ画家たちの試みを取り上げました。

東京国立博物館の所蔵する近代の絵画作品は、日本に美術館がなかった時代に収蔵されたものが多数を占めます。これらは、全国津々浦々に美術館があり、充実したコレクションを見ることのできる現在からは想像もつかないほど「美術」という存在が不確かなものであった頃、画家たちがどのように道を切り開いてきたかを伝えてくれます。

《智・感・情》は、人間の裸体を写実的に描き、何らかの理念を象徴させるというそれまでの日本にはない内容を持つ絵画でした。

当時の多くの洋画家たちがまずは日本で絵画の基礎を学んだのに対し、黒田が絵画の勉強を本格的に始めたのは(幼少期の短期間の経験は別として)フランスに留学してからのことです。裸体の人体デッサンを基礎とするアカデミックな教育を受けたことが、黒田のその後のスタイルを決めました。

人体デッサンは黒田が教鞭を執った東京美術学校(現在の東京藝術大学)の西洋画科でもカリキュラムに組み込まれ、画家育成の基礎と位置付けられていきます。

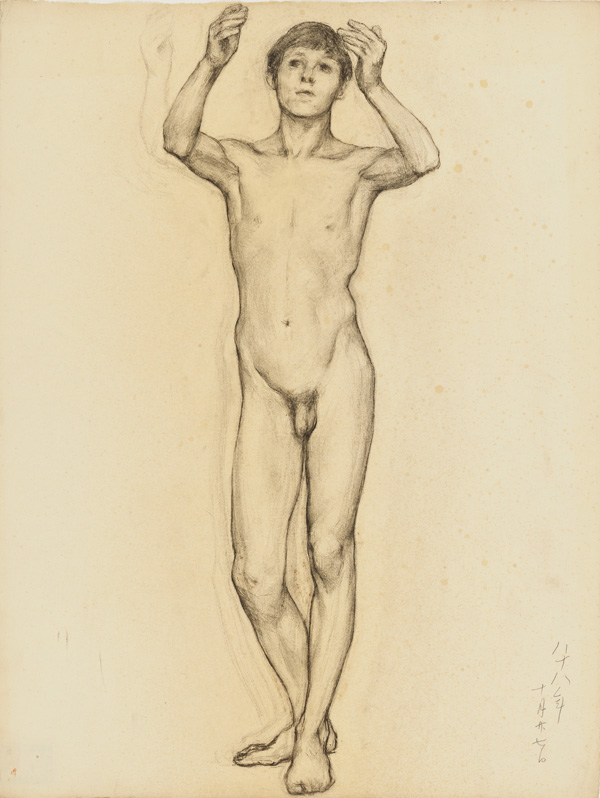

裸体習作 黒田清輝筆 明治21(1888)

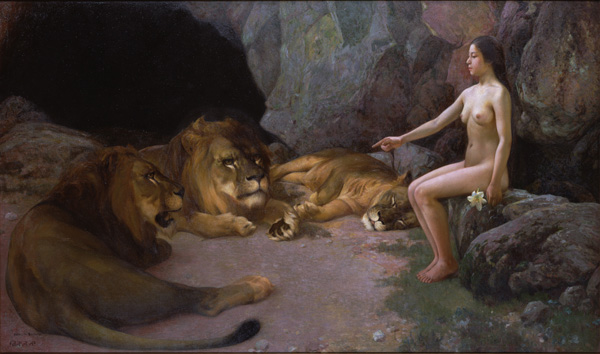

1909年に開催された第3回文部省美術展覧会(文展)に発表された吉田博《精華》は、黒田のライバルと目された吉田の描いた数少ない裸体画の大作です。白百合を持ち、ライオンたちに何事かを告げるかのように指で示す少女は、「美の威厳」を表しているとも解釈されています。

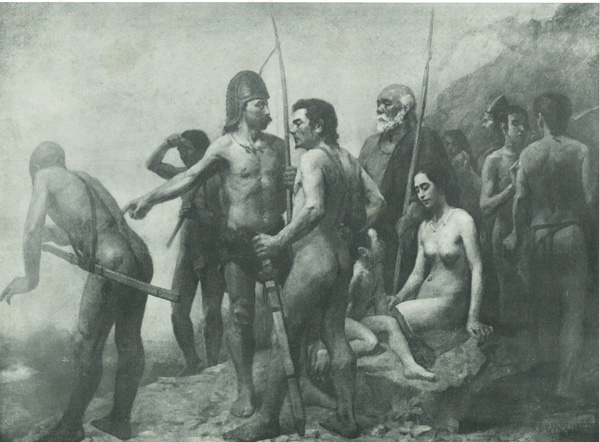

裸体画への批判にしばしばみられるのが、人物が裸体である必然性がなく場面として不自然であるというもので、例えば東京勧業博覧会で一等賞を受賞した中村不折《建国剏業(けんこくそうぎょう)》には、鎧を着け忘れたのかといった皮肉が寄せられました。洞穴で猛獣と向かい合う人物という設定にはキリスト教絵画からの影響が指摘されていますが、裸体の聖性を高める演出になっていると言えそうです。

精華 吉田博筆 明治42(1909)

中村不折《建国剏業》明治40(1907)年(焼失。展示していません)

展示会場の本館特別2室のサインにも選ばれたラグーザ玉《エロスとサイケ》は、日本ではなくイタリアで描かれました。玉は旧姓を清原といい、日本画を学んでいましたが、1876年に創立された工部美術学校の教諭として来日したヴィンチェンツォ・ラグーザに教わり、西洋絵画に転向しました。

ラグーザは故郷のパレルモで美術工芸学校を創立する計画を持っており、玉とその姉夫妻を教師として雇うという契約を結び、共に帰国しました。玉は水彩画と蒔絵の教師となり、さらにパレルモ大学美術専門学校で油彩画を含む美術の専門教育を受けました。姉夫妻が日本に帰った後に玉はラグーザと結婚し、「エレオノーラ」という洗礼名を受けます。《エロスとサイケ》には「O. E. Chiyovara」(お玉、エレオノーラ、清原)というサインがあり、玉の油彩画が目に見えて表現力豊かなものとなっていった1910年代に描かれたものと考えられています。

エロスとサイケ ラグーザ玉筆 明治~大正時代、20世紀

今回の特集展示では、「歴史資料」として収蔵されているために近代絵画の展示室では展示されたことのない織田東禹《コロポックルの村》も出品しています。

織田は古代の貝塚発掘に興味を持ち、人類学者の坪井正五郎などに取材して水彩画としてはかなりの大作となる本作を完成させました。1907年の東京勧業博覧会の美術部門に応募された本作は、あまりに前例のない作品であったため美術部門での審査を拒否され、結局石器時代の日本を描いた教育的資料として展示されました。その後、好古家としても知られた華族の二条基弘、徳川頼貞の手を経て東京国立博物館に収蔵されています。

コロポックルの村 織田東禹筆 明治40(1907)

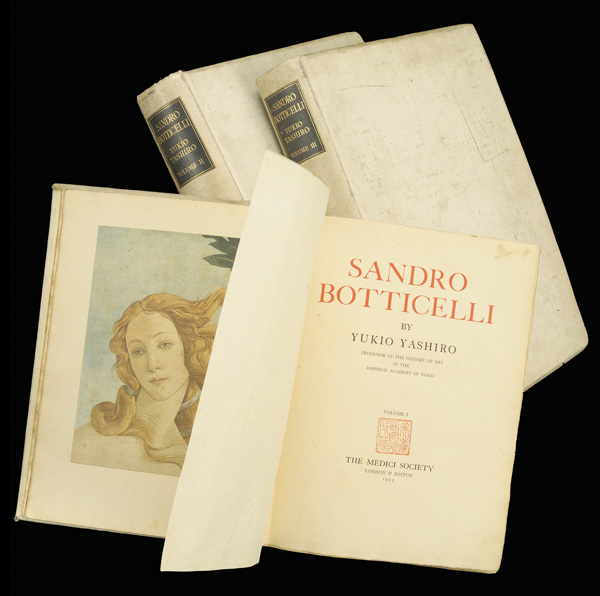

黒田清輝の作品を多数所蔵している黒田記念館は、もとは彼が美術の奨励事業に充てるために遺した遺産によって1930年に設立された「美術研究所」でした。黒田の画業を顕彰するだけではなく、美術の研究を目的とした機関としての研究所の方向性を決めたのは美術史学者の矢代幸雄です。

美術作品の良質な図版が美術の研究に不可欠だと考えた矢代は、ヨーロッパで学んだ経験をもとに国内外の美術作品の写真を集め、それらは東京文化財研究所に現在も引き継がれています。本展に出品した黒田の日記や矢代の主著『“Sandro Botticelli”』といった東京文化財研究所の所蔵資料は、美術を社会に根付かせるという黒田の理想が受け継がれていることを示すものでもあるのです。

“Sandro Botticelli” 矢代幸雄著 大正14年(1925) 東京文化財研究所蔵

本館特別1室に展示される《智・感・情》

特集「没後100年・黒田清輝と近代絵画の冒険者たち」は、本館特別1室・特別2室にて2024年10月20日(日)まで開催中です。 ぜひご覧ください。

| 記事URL |

posted by 吉田暁子 (東京文化財研究所) at 2024年09月19日 (木)