1089ブログ

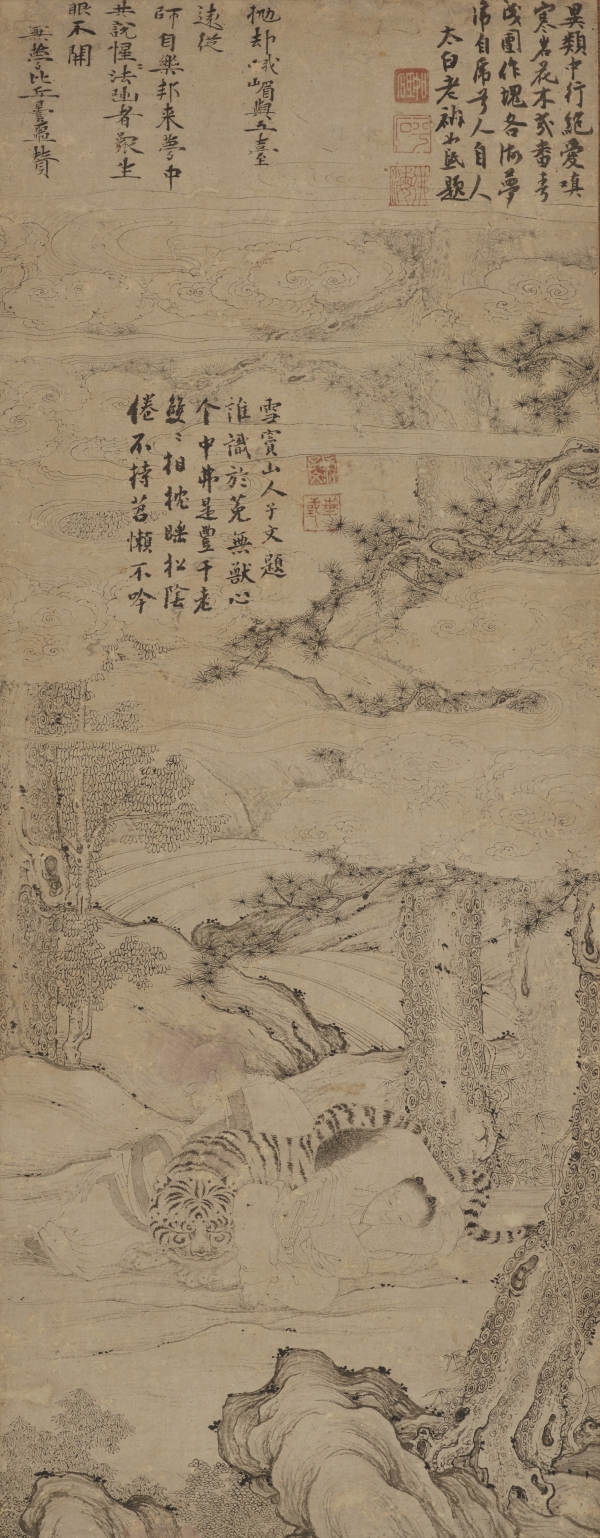

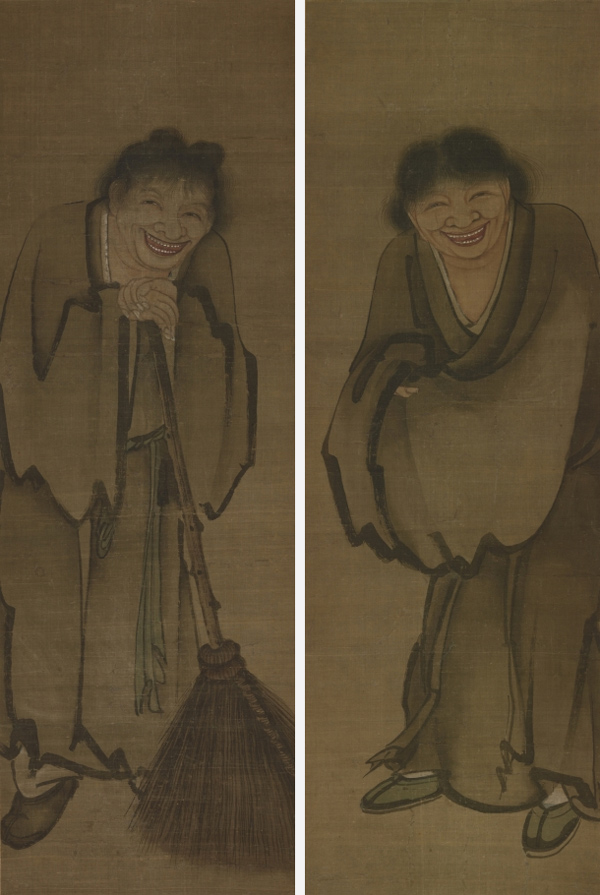

本館特別1室では、11月5日まで、特集「東京国立博物館の寒山拾得図―伝説の風狂僧への憧れ―」を開催しています。本展示は、表慶館で開催中の「横尾忠則 寒山百得」展(~12月3日)の関連展示となります。

| 記事URL |

posted by 植松瑞希(絵画・彫刻室) at 2023年09月25日 (月)

こんにちは、研究員の古川です。

本館3-1・3-2室で特集「仏画のなかのやまと絵山水」(9月20日(水) ~ 12月3日(日))が始まりました!

特集「仏画のなかのやまと絵山水」の展示風景

本特集は、平成館で開催される特別展「やまと絵-受け継がれる王朝の美-」(10月11日(水)~12月3日(日))に合わせ、仏画とやまと絵のかかわりについてご覧いただこうと企画しました。

平安時代に遡る二つの作例をご紹介しましょう。

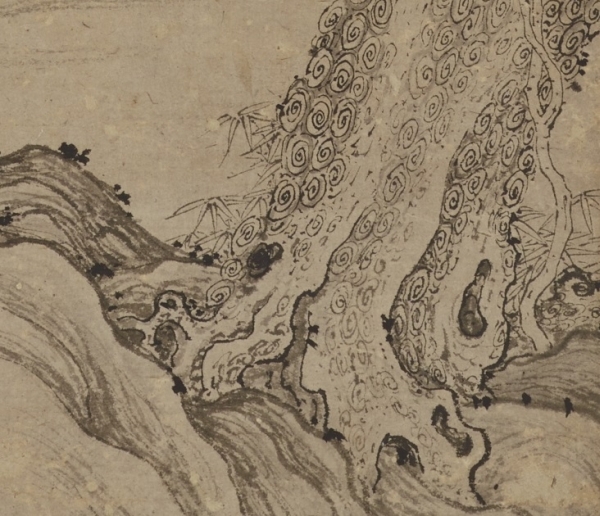

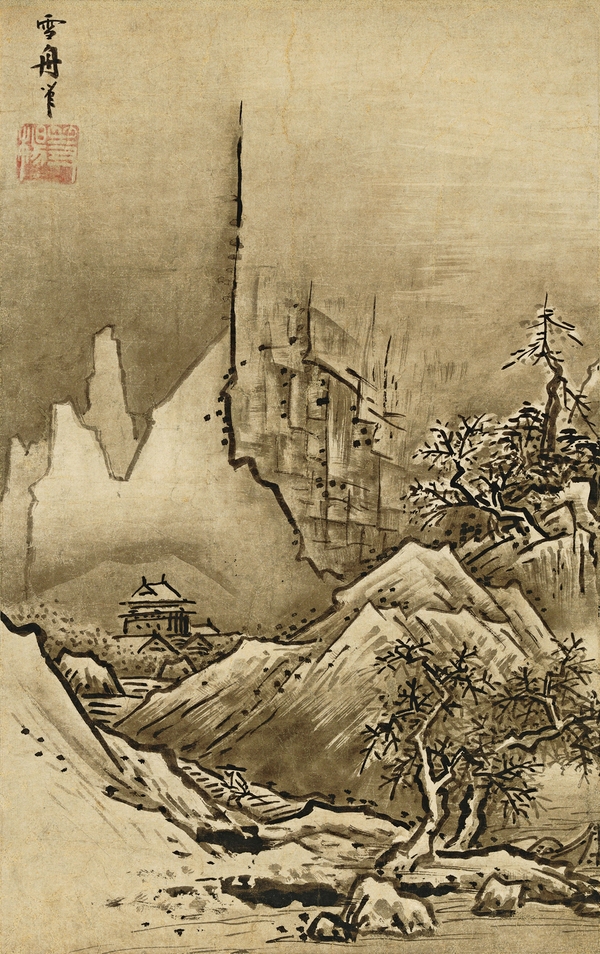

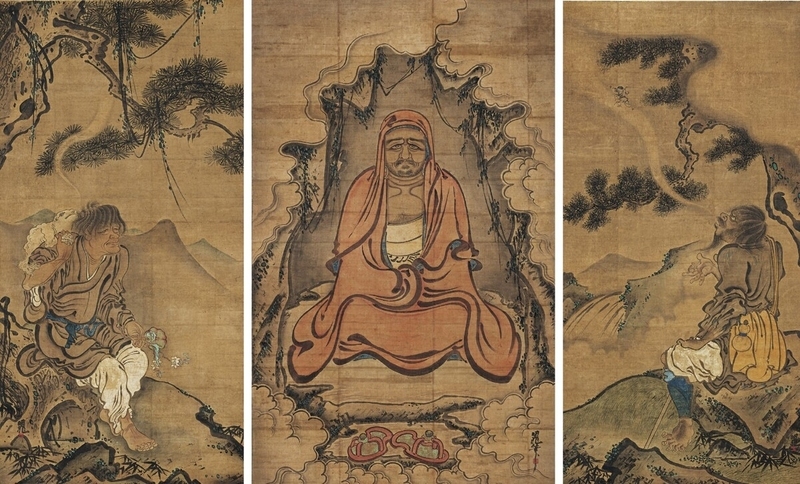

11世紀に描かれた当館所蔵の国宝「十六羅漢図」は「第七尊者」(10月29日(日)まで展示)(図1)や「第十五尊者」(10月31日(火)から展示)(図2)の背景に自然が描かれています。

羅漢とともに描かれた建物や人物、動物を見ると、中国・唐時代の羅漢図の系譜に連なることが分かりますが、自然表現、とりわけ岩の形や樹木の描写は柔らかく、羅漢の温かみのある彩色と相まって、穏やかな雰囲気のある、情趣あふれる表現となっています。

平安時代・11世紀

平安時代・11世紀

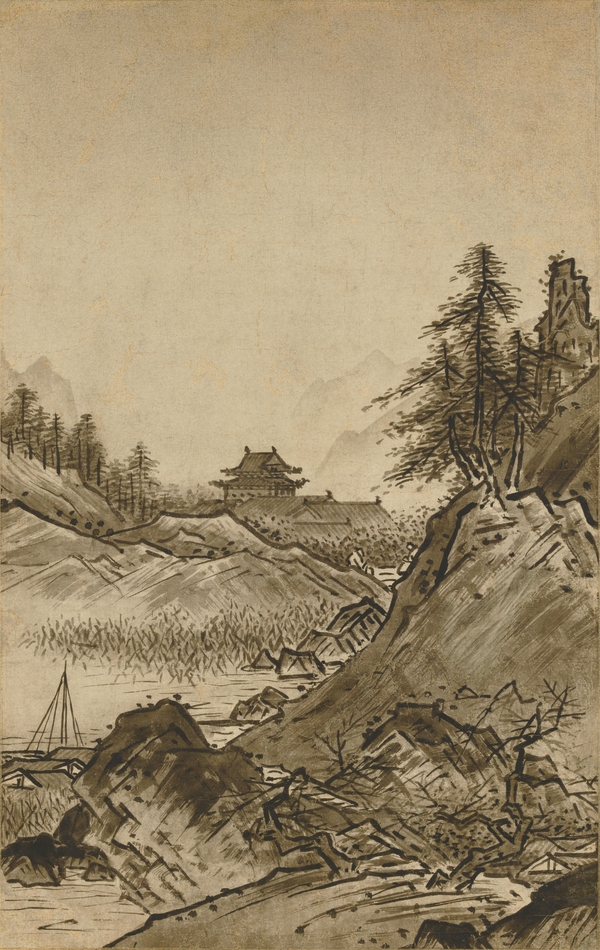

また、同じく11世紀に制作された作例に、藤原頼通が造営した平等院鳳凰堂壁扉画が挙げられます。展示では、江戸時代後期に活躍した田中訥言(たかなとつげん、1767~1823)が描いた模本をご覧いただきます。

本尊の阿弥陀如来像にちなみ、壁扉画には阿弥陀如来の来迎図などが描かれます。図様を見ると来迎する阿弥陀如来一行は、自然景とともに描かれ、山並みは丸みのある穏やかな景色です。仏を描く線は伸びやかで、緑の淡彩が美しい模本です。

平等院鳳凰堂壁画(模本)の展示風景

この他、「春日本地仏曼荼羅図(かすがほんじぶつまんだらず)」(10月29日(日)まで展示)や「諸尊集会図(しょそんしゅうえず)」(10月29日(日)まで展示)のような、仏の姿と自然が融合した、鎌倉時代の作例も展示しています。

展示作品に見られる自然景、すなわち山水は、なだらかな山並みに桜や紅葉、松や杉の樹木が描かれ、日本で見られる景色を描いています。この、日本で見られる身近な景色というのが、やまと絵の山水表現の重要な特色です。

仏画にはさまざまな種類があります。例えば、両界曼荼羅のように仏の姿が規則的に並ぶ作例では、背景は描かれません。一方、平等院鳳凰堂のように阿弥陀如来が現れる様子を描く来迎図や、日本各地の土地に根差した神の姿を仏の姿を借りて描く垂迹画(すいじゃくが)では、自然が背景に表されることが多い仏画です。こうした自然景を描くに際し、仏画の描き手たちはやまと絵の山水表現を大いに学んだことがうかがえます。

仏の姿に注目が集まる仏画ですが、背景に着目すると、同時代のやまと絵との関係が見えてきます。

特別展「やまと絵-受け継がれる王朝の美-」では日本美術史の王道たるやまと絵の名品がたくさん展示されます。

仏画とやまと絵との関わりについて、じっくり考えてみたいと思います!

| 記事URL |

posted by 古川攝一(日本絵画) at 2023年09月22日 (金)

特集「創立80周年記念 常盤山文庫の名宝」より―コレクションのあゆみ

公益財団法人常盤山文庫学芸員の佐藤サアラです。

常盤山文庫は今年創立80周年を迎えました。作品を寄託している東京国立博物館(東博)の多大なご協力のもと、東洋館8室にて特集「創立80周年記念 常盤山文庫の名宝」を開催する運びとなりました(2023年10月22日まで)。

80年の歩みの中で築いてきたコレクションをまとめてご紹介するのは20年ぶりです。展示替えを行いながら、国宝・重文指定の墨跡や絵画に加え、20年前にはお目にかける機会の少なかった工芸作品も一緒にご覧いただきます。

特集「創立80周年記念 常盤山文庫の名宝」展示風景

私は三代目理事長のもと学芸員となり、蒐集の一端を垣間見たにすぎませんが、常盤山文庫の蒐集品および蒐集に貫かれたこころを、ここにご紹介したく思います。

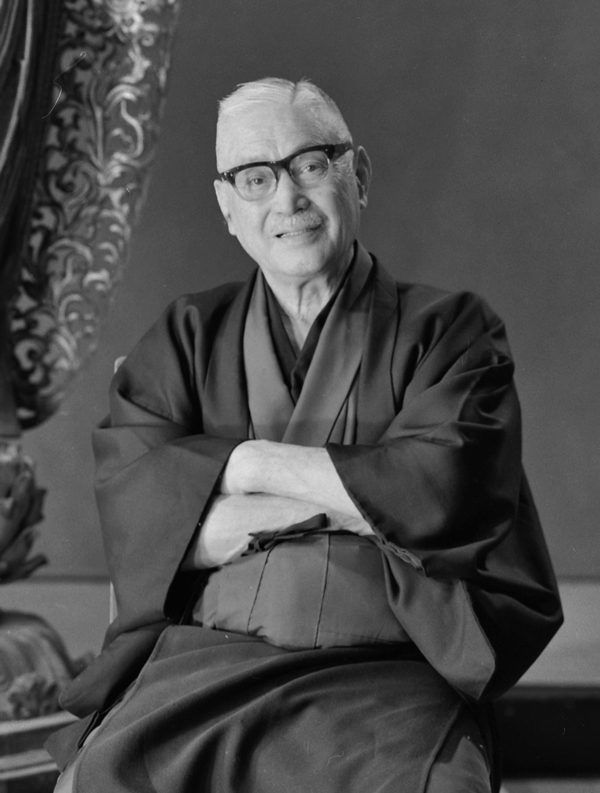

常盤山文庫は東洋古美術のコレクションを有する財団法人ですが、その母体は大船-鎌倉-江の島を結ぶ自動車専用通路や鎌倉山住宅地の開発事業で知られる実業家、菅原通濟(すがはらみちなり、1894~1981)によって築かれました。

菅原通濟 (写真:公益財団法人常盤山文庫)

通濟の蒐集は禅僧の書である墨跡作品と中国宋・元時代の絵画および室町水墨を中心とする日本絵画に始まります。長男である二代目理事長菅原壽雄(すがはらひさお、1923~2008、在任1981~95)はその普及と拡充、とりわけ一般には難解な墨跡の理解普及に努め、現在国宝2点、重要文化財21点、重要美術品18点を含んでいます。さらに通濟の次男、三代目理事長菅原春雄(すがはらはるお、1930~2019、在任1995~2019)が中国陶磁と漆器からなる工芸コレクションを築きました。

菅原通濟の蒐集による作品

国宝 遺偈(棺割の墨跡) 清拙正澄筆 南北朝時代・暦応2年(1339)

[展示:2023年9月26日から10月22日まで]

重要文化財 茉莉花図 伝趙昌筆 中国 南宋時代・12~13世紀

[展示:2023年8月29日から9月24日まで]

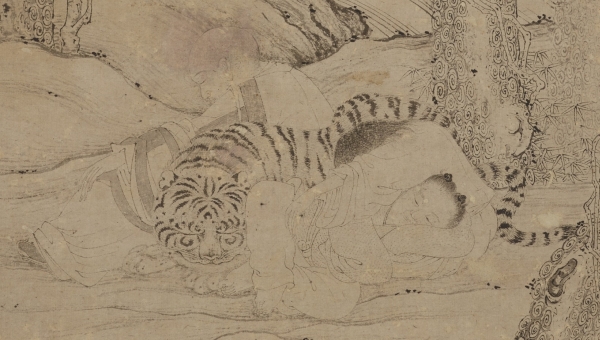

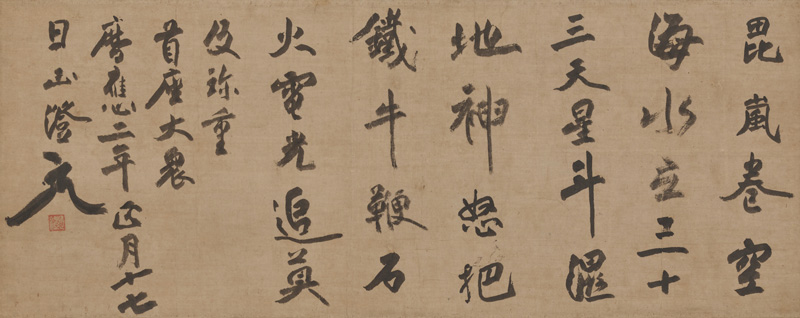

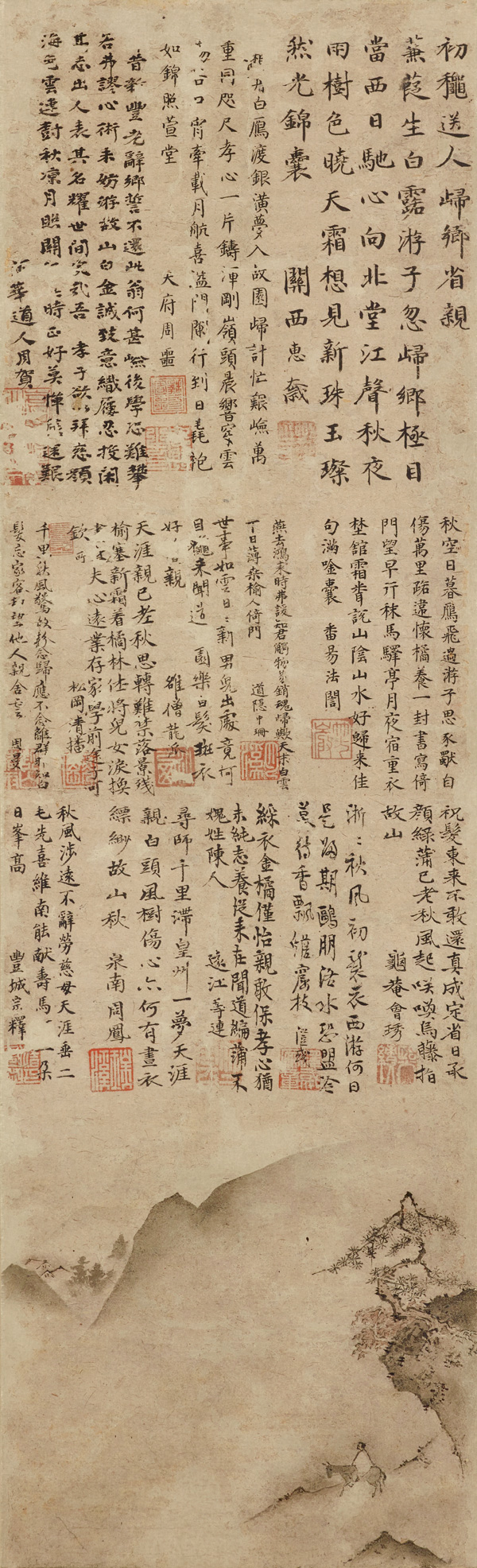

重要文化財 帰郷省親図 伝周文筆、鄂隠慧奯等十三僧賛 室町時代・15世紀

[展示:2023年8月29日から9月24日まで]

菅原春雄による工芸コレクション

米色青磁瓶 中国・官窯 南宋時代・12~13世紀

[展示:2023年8月29日から10月22日まで]

彫漆雲文水注 中国 南宋時代・12~13世紀

[展示:2023年8月29日から10月22日まで]

常盤山文庫の80年の歩みを振り返ると、蒐集と学びが一体となってきたことが大きな特徴です。

初代通濟が質の高いコレクションを築くことができたのは、学ぶことに熱心だったことにあるといえます。じつは、最初の蒐集で美術の知識もないままに百点もの掛け軸を一括購入したところ、その大半がよろしくなかったという大きな失敗をしているのですが、そこで落胆してやめてしまうのではなく、当時まだ若手研究者であった松下隆章氏(まつしたたかあき、1909~1980)の下で一から学ぶことを始めました。学ぶことに前向きになったことで作品を見る眼を体得し、質の高い蒐集が進むこととなったのです。やがて鎌倉常盤山では蒐集した作品の周りに学者、学生が集うようになり、さらに大きな学びの場が醸成されていきました。

作品を軸とした学びの場という雰囲気は通濟の次男、三代目理事長菅原春雄に継承されています。中国の青磁に関心を持った春雄は通濟が松下氏のもとで学んだように、陶磁学者長谷部楽爾氏(はせべがくじ、1928~)に指導を仰ぎ、関心のある研究者が集える場、中国陶磁研究会を発足させました。この研究会の発足によって、研究と蒐集が一体をなす中国陶磁コレクションが築かれました。

研究会の研究活動は会報の発行という形でその成果を発表しましたが、さらに研究テーマを展覧会という形で公開することにもつながりました。東京国立博物館 東洋館で開催された特集展示、2014年の「日本人が愛した官窯青磁」、2019年の「初期白磁 白磁の誕生と展開」です。

ここでわかったことは、常盤山文庫の作品だけでは到底できない幅広い意味のある展示が、東博の所蔵品と合わせることで実現されるのだということでした。これをきっかけに、東博の所蔵品と組み合わせながら意味のある展示をすることにコレクションを活用したいと考えるようになり、東博への寄託が進みました。

東京国立博物館にはすでに膨大な所蔵品がありますが、そのわずかに欠けたところ、隙間をつなぐことができるようなもの、つまり東博の所蔵品を補完し常設展示に活用できるものを中心に、各担当分野の研究員と相談をしながら寄託品を決めていきました。

常盤山文庫は展示施設を持たないコレクションです。消防法の改正に伴い鎌倉常盤山の木造家屋での展示ができなくなって以来、他館に作品をお貸出しして単体の作品をお目にかける機会はあったものの、今回の特集のようにコレクション全体を展示する機会は60周年以来です。

「コレクション」ということばは「蒐集品」そして「蒐集」を指しますが、初代から三代までの常盤山文庫の80年、集められた作品とともにその蒐集のこころも含めた常盤山コレクションを、多くの皆さまにご覧いただけることを願っています。

| 記事URL |

posted by 佐藤サアラ(公益財団法人常盤山文庫) at 2023年09月01日 (金)

特別展「東福寺」その5 やっぱり東福寺は「ラスボス」だった!

特別展「東福寺」も5月7日(日)までと残すところあとわずか。

いよいよ閉幕までのカウントダウンとなりました。本展をご紹介するリレーブログも今回で最終回。

ここでは最後に、展覧会担当者として感じたことや気づいたことなどを総括してみたいと思います。

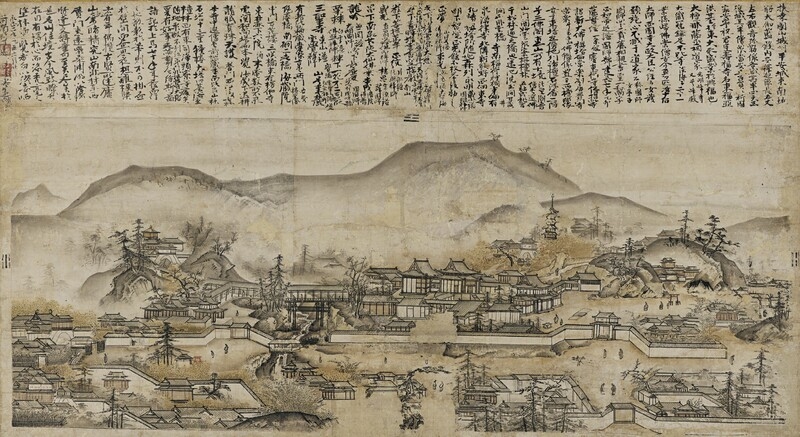

重要文化財 東福寺伽藍図 了庵桂悟賛

室町時代・永正2年(1505) 京都・東福寺蔵

中世の東福寺の景観を描いた唯一の絵画資料。ラスボス感満載の壮大な伽藍が活写されています。

本展を開催して改めて実感したのは、「やっぱり東福寺はラスボスだった!」ということ。

これまでも、私が本展を紹介する際には、ことあるごとに「東福寺はラスボスだ!」と豪語してきました。

その意は、今まで数多くの禅宗寺院展が開催されてきたなかで、東福寺が「最後に残された大物」であることに基づいた発言でした。

東福寺は、知る人ぞ知る、日本最大級の「禅宗美術の宝庫」。

東福寺展を開催することは、かねてより当館の念願でもあり、また禅宗美術を専門とする私にとっても夢のひとつでした。

なにゆえにこれまで展覧会が開催される機会がなかったかというと、東福寺では、所蔵する文化財の修理事業を長年にわたって継続実施してきたからにほかなりません。

本展の開催の契機となったのは、そのなかでも超ド級の大作というべき重要文化財「五百羅漢図(ごひゃくらかんず)」の14年にわたる修理事業が、令和3年度にようやく完成したこと。

そのお披露目をかねた展覧会を開催する運びとなり、所蔵する文化財を一堂に集めた「オールアバウト東福寺」の本展が実現しました。

このように、展覧会の開催というものは、時機を得て初めて実現できるもの。私が本展を担当できたのも、そうした好機に恵まれたからだったといえます。

第3章「伝説の絵仏師・明兆」 重要文化財「五百羅漢図」の展示風景

すでに展示をご覧になった方には実感いただけるかと思いますが、東福寺には、破格ともいうべき膨大な数の文化財が伝来しています。

展示会場に足を運ぶと、ずらりと並んだ中世文物の質と量に圧倒されます。その様子はまさに国指定文化財のオンパレード。

重文、重文、また重文、国宝はさんでまた重文。と、思わず歌ってしまいそうなほどリズミカルに指定品が並んでいます。

第1章「東福寺の創建と円爾」展示風景

本展を紹介するにあたり、チラシやポスターでは羅漢たちにさまざまなセリフを語らせていますが、そのなかに「ハンパない展示じゃ」というひと言があります。はたして、展示品の一体どんなところがハンパないのでしょうか。

ここでは、東福寺がラスボスたる所以を兼ねて、単に指定品であることに留まらない、東福寺の文化財の「ハンパないポイント」を3つ挙げてみましょう。

(1)歴史的由緒がハンパない

もともと東福寺は、鎌倉時代前期に創建された京都屈指の古刹(こさつ)ですが、東山の南麓に位置するその立地も幸いして、京都中を焼け野原にした応仁の乱(1467~1477)による大被害を免れました。

この点が、中世文物の多くを火災で失ってしまった、他の京都の禅宗寺院との大きな違いといえます。そしてさらに、それらの由緒がきちんと記録として残されているのも東福寺のハンパないところ。

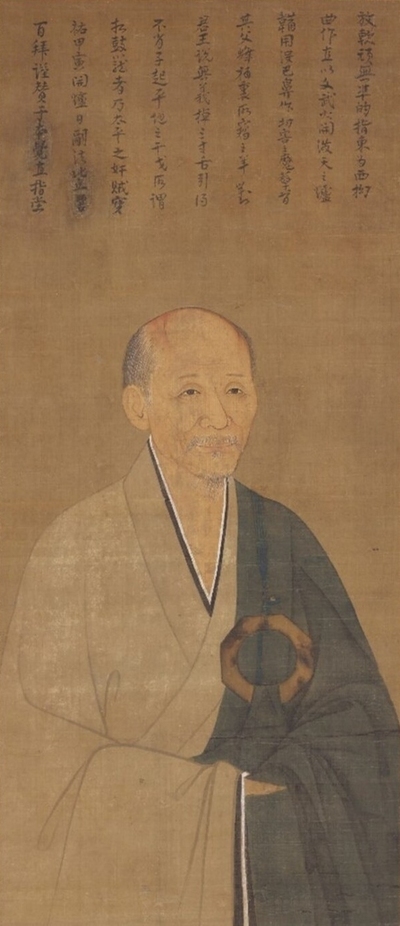

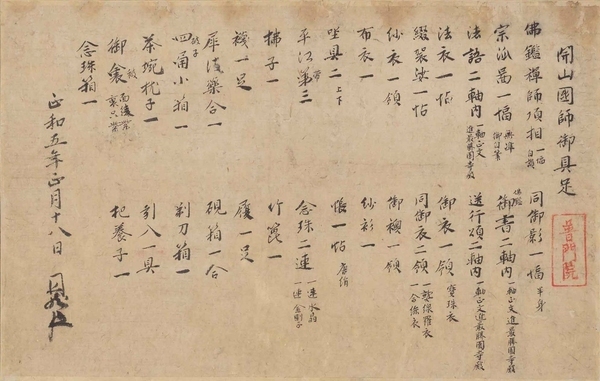

例えば師古(しこ)賛の重要文化財「無準師範像(ぶじゅんしばんぞう)」は、東福寺の開山である円爾(えんに)の師・無準の姿を半身で表した作ですが、正和5年(1316)に記された重要文化財「円爾遺物具足目録(えんにいぶつぐそくもくろく)」という資料に、「同御影一幅 半身」として記載されています。

ついでに言うと、4月2日(日)まで展示されていた自賛の国宝「無準師範像」も、同目録に「仏鑑禅師頂相 一幅 自賛」と記載されています。

このように東福寺では、南宋時代や鎌倉時代に遡る文物が、きちんと記録され、由緒付けられて伝来しているのです。

重要文化財 無準師範像 師古賛

中国 南宋時代・宝祐2年(1254) 京都・東福寺蔵

重要文化財 円爾遺物具足目録 奇山円然署判

鎌倉時代・正和5年(1316) 京都・東福寺蔵

上記の2作品は右から2行目に記されています。

(2)文化的影響力がハンパない

さらに、東福寺に集積された文物は、大きな文化的影響力も持っていました。

例えば、無準師範から円爾に贈られたといわれる国宝「禅院額字并牌字(ぜんいんがくじならびにはいじ)」は、禅寺内に掲げられる扁額や牌(告知板)の基となるお手本の書。

建仁寺や円覚寺をはじめ、全国各地の禅宗寺院にこの書体が広まっていったことを考えるだけでも、東福寺が中世文化の一大拠点だったことが理解されます。

さらに南北朝・室町時代には、明兆(みんちょう)が絵仏師として活躍し、彼が描いた仏画様式がそのまま時代様式として定着していきました。東福寺の文化的発信力は、想像以上にズバ抜けていたのです。

第5章「巨大伽藍と仏教彫刻」 国宝「禅院額字并牌字」の展示風景

(3)スケール感がハンパない

そして何といっても、東福寺の文化財の最大の特質は、その圧倒的なスケール感にあります。

東福寺の代名詞である「伽藍面(がらんづら)」を象徴するように、とんでもない大きさの巨幅や巨像が伝来しています。残念ながら、明治14年(1881)の火災により、像高7.5メートルを誇る仏殿本尊は焼失してしまいましたが、その左手だけは救出され、本展でもその堂々とした偉容をご覧いただいています。

また、焼失した仏殿本尊の前に置かれたと考えられる前机(前卓)も、とにかくすさまじい大きさ。

その前に人が立つと、まるでガリバーの国に入り込んだかのようです。

第5章「巨大伽藍と仏教彫刻」 「仏手」の展示風景

重要文化財 朱漆塗牡丹唐草文透彫前卓

南北朝時代・14世紀 京都・東福寺蔵

高さ171㎝、甲板は縦124.7㎝、横315㎝とこちらも特大サイズ。

というわけで、展覧会の総括を兼ねて、改めて東福寺の文化財の「ハンパないポイント」について述べてきました。

これらの文物が放つ、桁違いの迫力や巨大さは、実物の前に立ってこそ実感できるもの。

まだ展示をご覧になっていない方は、ぜひ足をお運びいただくことをお勧めいたします。

禅宗寺院最後の大物、東福寺の圧倒的なパワーとスケールを体感いただけるはずです。

最後にもう一度言いましょう。

やっぱり東福寺はラスボスだった!

| 記事URL |

posted by 高橋 真作(特別展室研究員) at 2023年05月04日 (木)

特別展「東福寺」その1 忘れられたスーパー絵仏師・明兆の逆襲

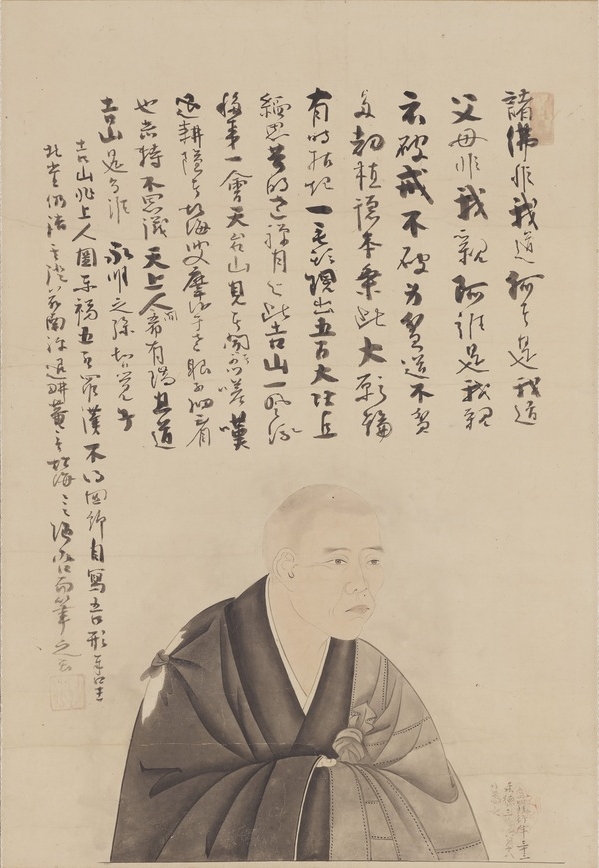

この展覧会では南北朝時代から室町時代に活躍した伝説の絵仏師・吉山明兆(きっさんみんちょう・1352~1431)に焦点を当てています。

東福寺内で仏堂の荘厳などを行う殿司(でんす)を務めたことから「兆殿司(ちょうでんす)」とも通称され、巨大な伽藍に相応しい巨幅や連幅を数多く手がけました。

明兆自画像模本 住吉広行筆

江戸時代・天明5年(1785) 京都・東福寺蔵

明兆は、同時代のみならず江戸時代に至るまで、かの雪舟(せっしゅう・1420~1506?)に勝るとも劣らぬ人気と知名度がありました。

延宝6年(1679)に狩野永納が著した『本朝画史(ほんちょうがし)』という書物には、400人近くの画人伝が収録されていますが、そのなかで突出して記述量が多いのが、雪舟と狩野元信、そして明兆の3人です。

これがそのまま近世における絵師の評価といってよいものですが、にもかかわらず、現在はすっかり明兆の名は忘れ去られています。なぜなのでしょうか?

「雪舟の影に隠れてしまった」という言い方もできるかと思いますが、今回のブログではそのあたりをもう少し掘り下げてみましょう。

明治時代以降に美術史という学問が形成されていくにつれて、それまで長らく「和と漢」で語られてきた枠組みが、「和と洋」あるいは「東洋と西洋」に大きく変換します。

そのなかで、「西洋美術」に対峙できるだけの「東洋美術」や「日本美術」の独自性と優秀性をアピールできる分野や作品を見出すことが必要となっていきました。

そこでクローズアップされたのが、東洋美術の粋たる「水墨画」であり、さらにそのなかでもとくに芸術性が評価されたのが「山水画」でした。

近代以降も雪舟が崇められ続けた理由は、おそらくここにあります。

何といっても雪舟は、国宝「秋冬山水図」(東京国立博物館蔵)や国宝「破墨山水図」(同)など、山水画を数多く手がけた画家だったのです。

国宝 秋冬山水図 雪舟等楊筆

室町時代・15世紀末~16世紀初 東京国立博物館蔵

(注)特別展「東福寺」では展示されておりません。

それに対して明兆の場合、きちんとコンセンサスが取れている山水画作例は残されていません。あくまでも明兆は、仏画を専門とする「絵仏師」だったのです。

ここでさらに明兆忘却に追い打ちをかけたのが、「室町仏画の評価の低迷」です。

仏画の評価基準は、よくスポーツ選手やアスリートに例えられます。

平安時代の仏画作品が絶頂期で、鎌倉時代は一流を保つものの、南北朝時代に入ると落ち目となり、室町時代はほぼ引退、というように。

近年ではこうした見方に対して見直しが進んでいますが、このように長らく続いた評価基準が一朝一夕に修正されるわけではありません。

そんなわけで、室町仏画の停滞と歩調を合わせるように、明兆の名前が埋もれてしまったのです。

今回の特別展は、そんな明兆の名声と実力を再び世に知らしめる「復権」の場となるべく、代表的な明兆作品をずらりと展観しています。

言ってみれば、「明兆の逆襲」。もとい、有名なアニメ映画になぞらえるならば、「逆襲の明兆」とも呼ぶべき展覧会なのです。

例えば4月9日(日)までの展示でご覧いただいた、重要文化財「達磨・蝦蟇鉄拐図(だるま・がまてっかいず)」は、問答無用で「すごい!」として驚嘆してしまうほどのド迫力に満ち満ちた作品。

くるくると自由奔放にひるがえる達磨のグラフィカルな衣文線もさることながら、蝦蟇と鉄拐のうっとりするほど流麗な毛髪表現にも驚かされます。

重要文化財 達磨・蝦蟇鉄拐図 吉山明兆筆

室町時代・15世紀 京都・東福寺蔵

(注)すでに本作品の展示は終了しました。

また、若き明兆が描いた畢生(ひっせい)の大作・重要文化財「五百羅漢図(ごひゃくらかんず)」は本展のメインを飾る作品。

1幅に10人の羅漢を描き全50幅で完結する大部の作で、14年にわたる大規模修理により、極彩色の壮麗な画面が鮮やかに甦りました。じつは今回の展覧会も、この「五百羅漢図」の修理完成を記念して開催するもの。

これまでカラー図版さえ出回っていなかった明兆の五百羅漢図は、大げさな言い方をすれば、秘密のベールに包まれた作品でした。

本展で初めてその全貌が明らかとなるのですから、これを見逃すわけにはいきません。

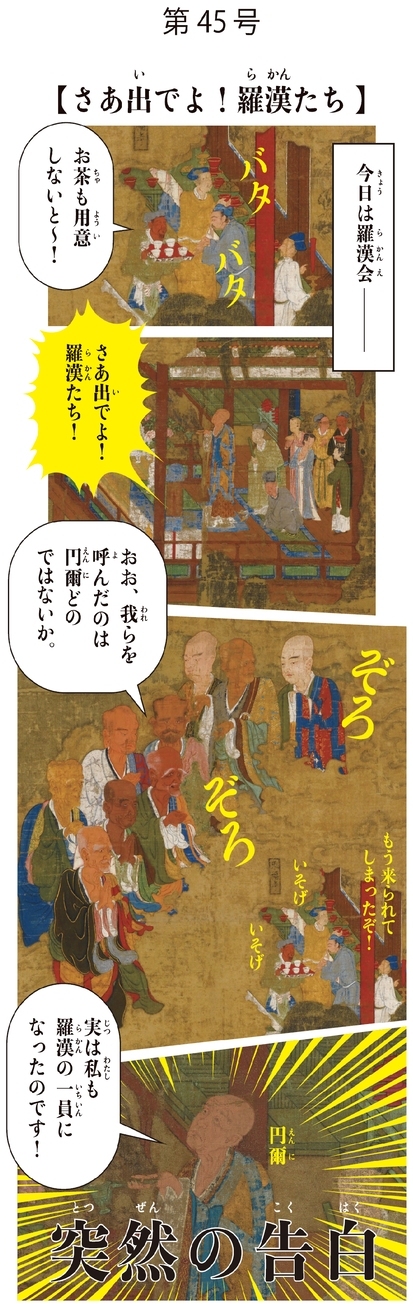

重要文化財 五百羅漢図 第45号 吉山明兆筆

南北朝時代・至徳3年(1386) 京都・東福寺蔵

さらに本展では、明兆作品のポップな要素に導かれながら、五百羅漢図の世界観を存分に味わってもらうべく、4コマ漫画解説もつけています。ぜひ会場でお楽しみください。

第45号漫画解説。展示室ではこのほかの幅の漫画解説もご覧いただけます。

そして、3メートルを優に超える重要文化財「白衣観音図(びゃくえかんのんず)」は、あたかもRPG(ロールプレイングゲーム)のラスボスを思わせるような、すさまじい存在感を放つ大作です。

岩窟のなかで瞑想する観音はほぼ等身大。この絵に立つと、まるで神秘的な観音ワールドに引きずりこまれるような、有無を言わさぬ空間支配力に圧倒されます。

これを描いたとき、おそらく明兆は70代。最晩年でありながらも、その描法は何ともダイナミックでエネルギッシュです。

重要文化財 白衣観音図 吉山明兆筆

室町時代・15世紀 京都・東福寺蔵

そしてあまりに大きすぎて東博の展示室でも展示することが叶わなかった、縦11メートルを超える重要文化財「大涅槃図(だいねはんず)」も、5月7日(日)まで京都・東福寺で公開中です。

本展が、明兆がかつて得てきた名声を取り戻すきっかけとなることを願っています。

雪舟に負けるな、明兆!

| 記事URL |

posted by 高橋 真作(特別展室研究員) at 2023年04月21日 (金)