1089ブログ

2017年ユネスコ「世界の記憶」登録記念 特集「朝鮮国書―朝鮮通信使の記録」

日本時間10月31日、当館が所蔵する重要文化財「朝鮮国書」を含む『朝鮮通信使の記録』が、ユネスコ「世界の記憶」(Memory of the World)に登録されました。これを記念し、現在本館特別1室において、「朝鮮国書」を中心とした特集展示(2017年ユネスコ「世界の記憶」登録記念 特集「朝鮮国書―朝鮮通信使の記録」、2017年12月5日(火)~12月25日(月))を行っています。

「朝鮮国書」は、朝鮮国王が徳川将軍に向けた使者「朝鮮通信使」にもたせた国書のこと。国書は、両国王の名で取り交わされる最も重要な外交文書で、現代の外交においても元首の間で交わされます。当館では江戸時代に12度行われた通信使のうち、9度の使節に関わる国書を有しています。

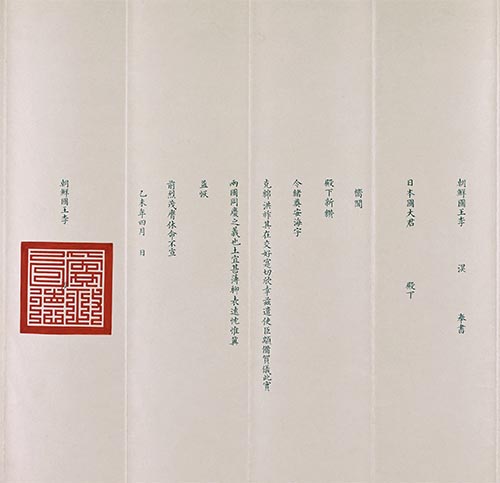

重要文化財 朝鮮国王国書(部分) 朝鮮国王李淏・孝宗 朝鮮 朝鮮時代・乙未年(1655)

なかでも特異な国書が1617年のもの。これは対馬藩が改作したものです。ときは豊臣秀吉による朝鮮出兵の動揺が収まらぬ江戸時代初期、幕府将軍は2代秀忠。対馬藩は室町時代以来、対朝鮮外交の実質的窓口であり、同時に貿易を通じて巨利を得ていました。対馬藩にとって、両国が対立したままでは不都合で、国書の文面を融和に導くよう書き換えたのでした。しかし、この国書を秀忠が受け取ったことで、両国の国交が回復したのです。

ところで国書は本幅とも呼ばれ、これに対となるのが別幅。別幅とは通信使が持参し、徳川将軍に献呈した進物品の目録のことです。国書(本幅)が外交上の挨拶や通信使派遣の意図を述べているのに対し、持参品を一つ一つ書き上げているのが別幅です。

別幅に記載された品々は、当時の朝鮮で得られた希少なものです。年によって異同はありますが、鷹・虎皮・豹皮・駿馬・人参・黄蜜・筆・墨・紙・金襴・綿紬・緞子・繻子等々献上品にふさわしい品々が、通信使により届けられました。

重要文化財 朝鮮国王国書別幅(部分) 朝鮮国王李焞・粛宗 朝鮮 朝鮮時代・己亥年(1719)

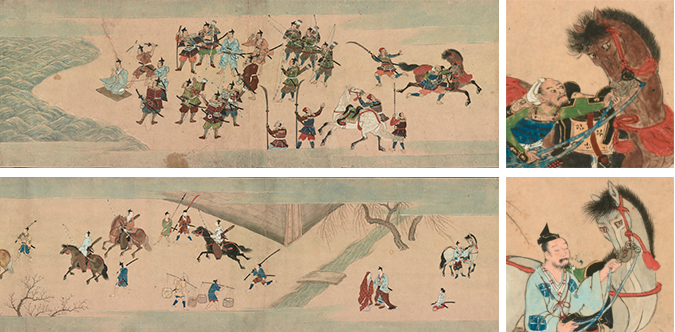

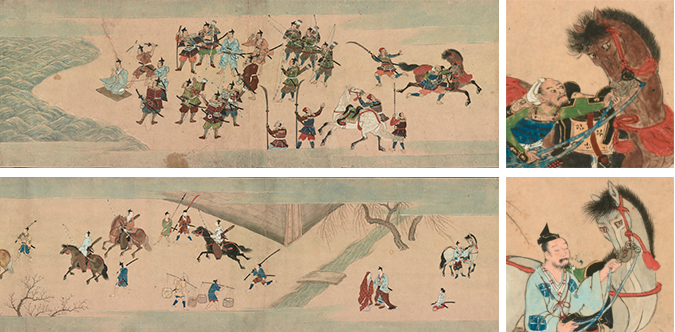

朝鮮通信使人物図 江戸時代・19世紀

正装の朝鮮通信使・正使

朝鮮通信使は両国の国力衰退や、東アジア世界の政治的変動などを背景に1811年をもって最後となります。しかしながら、江戸時代に唯一国交のあった朝鮮国の使者がもたらした影響は、とりわけ文化交流の面で大きく、朱子学をはじめとした朝鮮文化、そして朝鮮を通じて中国文化を間接的に触れることができたのでした。また総勢400人あまりに及ぶ大使節団が宿泊、休息、通行した土地土地では、現代までその名残を芸能や民謡などに伝えているところも少なくありません。

朝鮮人行列図(部分) 江戸時代・18~19世紀

正使の前方、白馬に乗る人物が持つ赤い箱が国書箱

| 記事URL |

posted by 冨坂賢(保存修復課長) at 2017年12月07日 (木)

”メジャーリーグ”昇格への長い道のり -特集「室町時代のやまと絵」のみどころ-

現在、本館2階 特別1・2室で「室町時代のやまと絵―絵師と作品―」(2017年10月24日(火)~12月3日(日))と題する特集を行なっています。

この特集は東京国立博物館の所蔵品を中心に、室町時代に制作されたやまと絵をテーマとして、その豊かな表現世界を紹介する意図のもと、企画したものです。

これらの作品のなかには、前代までの作品とは異なり絵師の名前が判明する作例も多くみられることから、”絵師と作品”をサブテーマとしました。

ただ、室町時代のやまと絵と聞いて、具体的なイメージがなかなか思い浮かばないのではないでしょうか。

室町時代の美術と言えばやはり、京都の金閣や銀閣に代表される、足利義満の北山文化や足利義政の東山文化、もしくは雪舟をはじめとする水墨画の印象が強いのではないかと思います。

それもそのはず。中学校の歴史の教科書や高校の日本史の教科書でも、残念なことに室町時代の文化の項でやまと絵はほとんど取り上げられていません。

昨今注目を浴びる日本美術のスター選手(作品)に比べ、非常にマイナーな存在と言っていいでしょう。

とはいえ、私も大学で日本美術史の授業を受けるまで、その存在は全く知らなかったので、偉そうなことは言えません。

ですが、その授業で平安時代や鎌倉時代とは異なる、いわく言い難い室町やまと絵の魅力を知り、卒業論文は室町時代のある絵巻を取り上げたものでした。

それから十数年、今回、室町やまと絵を紹介する特集が組めたことを心からうれしく思っています。

前置きはさておき、今回は大きく三つのテーマから「室町時代のやまと絵」を紹介しています。

最初のテーマが「室町時代のやまと絵屏風」。

室町時代のやまと絵が注目されるようになったのは、ある作品の「発見」がきっかけでした。

それが今回展示している「浜松図屏風」(個人蔵)です。

室町時代、15世紀にさかのぼる制作とされるこの屏風の発見により、多くの室町やまと絵屏風の発掘が進み、この時代のやまと絵の研究が大きく進みました。

重要文化財 浜松図屏風 室町時代・15世紀 個人蔵 (展示:~2017年11月12日(日))

金によってまばゆい輝きを放つ安土桃山時代や江戸時代の屏風とは異なる、月夜で淡く、にぶい光を放つような印象を受ける、室町時代やまと絵屏風随一の優品。

今回の展示では、この「浜松図屏風」のほか、いくつかの室町やまと絵屏風を展示しています。

重要文化財 松図屏風 伝土佐光信筆 室町時代・16世紀 (展示:通期)

室町時代後期の絵所預(えどころあずかり)、土佐光信筆の伝承を持つ屏風。

今年、重要文化財に指定された作品で、本年度の「東京国立博物館 展示・催し物のご案内」(※配布は終了しました)の表紙も飾っています。

二つ目のテーマが「六人のやまと絵師たち」。

京都・嵯峨の清凉寺に伝わる「融通念仏縁起絵巻」を紹介しています。

この絵巻、詞書を後小松上皇や将軍足利義持をはじめとする豪華メンバーが執筆しており、それだけでも非常に貴重な作ですが、絵の筆者が分かる点でも非常に稀有な作例です。

というのも、絵巻の裏側に絵師の名前を記した紙が貼ってあり、これにより六人の絵師たちが分担して描いたことが判明するのです。こうした作例は類例がありません。

|

重要文化財 融通念仏縁起絵巻 巻上(裏面、部分) 六角寂済・粟田口隆光・藤原光国・藤原行広・永春筆 室町時代・応永24年(1417) 京都・清凉寺蔵 (展示:~2017年11月12日(日)) 上巻第三段を担当した粟田口隆光の名前があります。絵巻の裏面ですので、残念ながら展示室ではご覧いただけません。 |

今回は上下巻を前後期に分け、ケースいっぱい、15メートルほど展示しています。

絵師たちの筆遣いの違いにご注目ください。やはりそれぞれに個性があります。

三つ目のテーマが「宮廷絵所預 土佐光信と光茂」。

宮廷絵所預とは、天皇から任命される、いわば絵師たちのトップに与えられる役職。清凉寺の「融通念仏縁起絵巻」にも新旧の絵所預が含まれていますが、室町時代の中後期にこの役職を独占したのが土佐光信と光茂の親子です。

例えば「清水寺縁起絵巻」は、同時代の史料から土佐光信が最晩年の頃に描いたことが知られます。ただこの中に画風の異なる段があり、息子光茂が担当したと考えられています。

今回の展示では、この親子競演の二段分を比較しながらご覧いただけます。

重要文化財 清水寺縁起絵巻 巻下(部分) 土佐光信・土佐光茂筆 室町時代・永正14年(1517) (展示:通期)

上が光信筆。下が光茂筆。親子でも、画風がだいぶ異なることが分かります。

室町時代の土佐派と言えばこの光信、光茂なのですが、今回はこの二人に大変縁のある人物の作品を展示しています。

一人は土佐光久の「清水寺図扇面」。光久は別名、千代。

光信の娘で、狩野元信に嫁いだとされる女性画家です。

狩野派が土佐派のやまと絵技法を取り入れたきっかけとなったとして、狩野派で大変評価の高い人物です。

清水寺図扇面 伝土佐光久筆 室町時代・16世紀 (展示:~2017年11月12日(日))

千代は光信、元信に絵を学んだとされます。この作品にはそういった様子がなかなかうかがえないのが苦しいところ。おそらくは別人の作と考えられます。

もう一人が土佐光元。光茂の息子で絵師を目指しながら、織田信長に仕え、従軍した先で戦死してしまうという、かなりドラマティックな人生を送った絵師です。

光元の戦死により、土佐家は断絶。江戸時代になり土佐光起が絵所預に復帰するまでのおよそ100年間、土佐派は停滞。その間に狩野派がまさに画壇の天下を取ることになります。

源氏物語図扇面 伝土佐光元筆 室町時代・16世紀 (展示:2017年11月14日(火)~)

この作品、当初はこの特集での展示を予定していませんでした。というよりも、収蔵庫にありながら不覚にもその存在を知らなかった作品です。千代の清水寺図扇面などとともに「土佐光元」の札のある扇があり、「何だこれ?」と開けてびっくり! の作品でした。

光元筆と確実視される作品との比較から、真筆である可能性は高いのではないかと考えています。また別の機会に改めてご紹介しましょう。

このほか、この特集では、四つ目のテーマとして、室町時代やまと絵師たちの活動を知る重要史料、「土佐家文書」を取り上げています。

ここでは触れられませんでしたので、今回刊行した図録をご参照下さい。

室町時代のやまと絵が日の目を見るようになってからまだ半世紀。

この特集が、いまだ認知度の低い室町やまと絵を広くみなさまにお目に掛ける機会となるのはもとより、室町時代のやまと絵が歴史の教科書に掲載され、「マイナーリーグ」から「メジャーリーグ」へ昇格する日が来ることを願ってやみません。

そうしたサポーター形成のためにも、皆さん是非、特集の会場へお運びください。

特集 室町時代のやまと絵―絵師と作品―

本館 特別1室・特別2室 2017年10月24日(火)~ 2017年12月3日(日)

※会期中、展示替えがあります。作品リストをご覧ください。

図録 室町時代のやまと絵―絵師と作品―

編集・発行:東京国立博物館

定価:1,080円(税込)

当館ミュージアムショップにて販売。

| 記事URL |

posted by 土屋貴裕(特別展室) at 2017年11月07日 (火)

本館15室では10月3日から、特集「明治時代の日本美術史編纂」の展示を行っています。

この展示では、明治33(1900)年に刊行された『Histoire de l'art du Japon』及び、明治34(1901)年に刊行された『稿本日本帝国美術略史』の編纂に関わる資料から、当時の博物館活動の一端をご紹介しています。

昨年の12月から15室で展示していた特集「臨時全国宝物取調局の活動―明治中期の文化財調査―」では、明治20年代の全国的な文化財調査についてご紹介しました。

これは、明治21年から約10年間に渡って行われた大規模な調査で、この調査を経て古社寺保存法が制定されました。

この時期の博物館について調べていると、美術史の編纂に関わる資料を目にすることがよくあります。

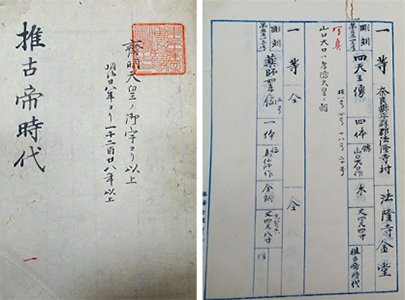

重要文化財 推古帝時代・天智帝時代・天平時代・弘仁時代(部分) 明治時代・19~20世紀

この和書は制作年代ごとの全国の美術品目録です。臨時全国宝物取調局が作成しました。美術史編纂の際には参考にされたと考えられます。

明治22年(1889)には、当時の博物館総長であった九鬼隆一は美術史編纂の必要を宮内省に訴えており、明治24年に編纂の事業が開始されました。

明治24年(1891)に始まった編纂の計画では、上下巻の美術史を、年内に上巻、翌年に下巻という具合に刊行予定でしたが、なかなか予定通りには進まず、歳月が過ぎていました。

そんな中、編纂が進むきっかけとなったのが万国博覧会でした。

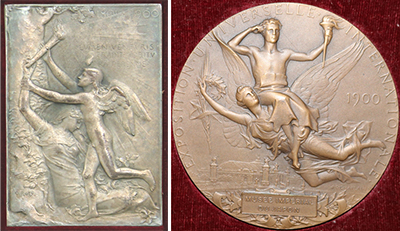

博物館に贈られた古美術品出品に対する記念牌と銀賞牌

(左)千九百年仏国巴里万国博覧会古代品出陳記念牌日本帝国博物館宛 ルイ・オスカル・ロティ作 明治時代・19~20世紀 パリ万国博覧会寄贈

(右)千九百年仏国巴理万国博覧会銀賞牌 日本帝国博物館宛 ジュール・クレマン・シャプラン作 明治時代・19~20世紀 パリ万国博覧会寄贈

明治33年(1900)に開催されるパリ万国博覧会で、日本は美術の紹介に力を入れることになりました。

古美術品の展示と美術史書の刊行が決定すると、明治30年(1897)に帝国博物館(東京国立博物館の前身)が美術史の編纂を嘱託されました。

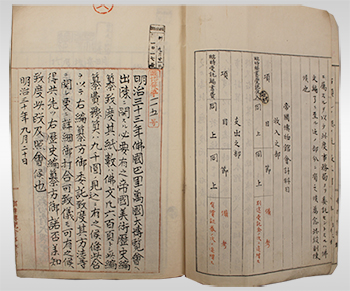

東京国立博物館に残る『稿本日本帝国美術略史』の編纂資料は、計画書や伺い書、印刷依頼などの公文書が時系列に沿って綴られています。

執筆のための参考資料、原稿、校正原稿などもすべてではありませんが残っています。

公文書:帝国美術歴史編纂関係書類 下 明治時代・19~20世紀

参考資料:帝国美術略史関係資料 明治31年(1898)

編纂に関する公文書には、『Histoire de l'art du Japon』が出来上がるまでの経過が記録されています。

原稿が仕上がると印刷は博覧会事務局が行い、完成した『Histoire de l'art du Japon』は国内外に配布されました。

海外に日本の美術を紹介することが主目的であったため、明治20年代に計画したものとは違ったそうですが、初めての公式の美術史として翌34年には日本語版の『稿本日本帝国美術略史』が刊行されました。

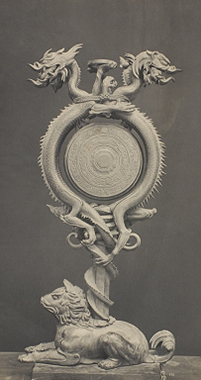

『Histoire de l'art du Japon』、『稿本日本帝国美術略史』には図版がたくさん使用されています。

今回の特集では、写真師の小川一真が臨時全国宝物取調局の文化財調査の際に撮影した写真の中から、図版に使用されていると思われるものを展示しています。

(左) 重要文化財 三尊仏横面 小川一真撮影 被写体現所蔵者=薬師寺 明治21年(1888)(展示は2017年10月29日(日)まで)

(右) 重要文化財 華厳磬 小川一真撮影 被写体現所蔵者=興福寺 明治21年(1888)(2017年10月31日から展示)

『Histoire de l'art du Japon』、『稿本日本帝国美術略史』ができる過程を通して、博物館を取り巻く当時の動向をご覧いただければと思います。

特集「明治時代の日本美術史編纂」は、2017年11月26日(日)まで展示中です。

※会期中、展示替えがあります。(作品リスト)

| 記事URL |

posted by 三輪紫都香(百五十年史編纂室) at 2017年10月13日 (金)

2017年度の考古相互貸借事業はいわき市考古資料館と行います。

この貸借事業では、特集「いわきの考古学―貝塚と横穴墓―」と題して、いわき市から出土した縄文時代と古墳時代の名品を展示します。

今回のブログでは貝塚から出土したお宝を紹介しましょう。

縄文時代の交流を示す土器から展示ははじまります

福島県いわき市は浜通りと呼ばれる太平洋に面した地域で、その沖合は親潮(寒流、千島海流)と黒潮(暖流、日本海流)が交わる潮目の海、良い漁場として知られています。

このような漁業に適した自然環境が日本列島に出現するのは、実は縄文時代になってからです。

縄文時代になって氷期が終わり、温暖化が進むことによって、各地に入り江や干潟が新たに生まれます。この環境を積極的に活かしたのが縄文時代の人びとです。

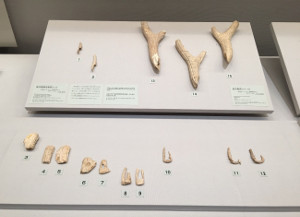

いわき市には縄文時代前期から晩期の貝塚が密に分布することでもよく知れられ、往時盛んに行われた漁業の様子を貝塚から出土したさまざまな漁撈具から知ることができます。

現在と素材は違うも大きく形の変わらない鹿角製銛頭や釣針などの漁撈具

とくに寺脇貝塚から出土した結合式釣針は寺脇型と呼ばれる特徴的なものです。軸部と鉤部(かぎぶ)を別作りにした大形の釣針で、外洋に回遊する大型魚を外洋に回遊する大型魚を対象にしていました。

大形の釣針を作るため、また破損した際に備えて軸部と鉤部を別作りにする工夫が見られます。

これら漁撈具の多くは鹿の角や骨で作られました。

結合式釣針(寺脇型)。この釣針で狙った獲物はマダイやマグロ、サメなどの大型魚です

一方、装身具には笄(こうがい)や垂飾(すいしょく)、腕輪や腰飾があります。これらも動物の角や骨でしばしば作られました。

いわき市域の貝塚から出土した垂飾には鹿の角や骨に加えて、イノシシやサメの牙、サメの椎骨などで作られたものがあります。

イノシシやサメは凶暴で、時に人に危険を及ぼす恐れのある動物ですが、当時の人びとはあえて、このような動物の骨や牙を用いて装身具を作りました。

その背景には動物への畏怖や動物のもつ力にあやかりたいという思いがあったためと考えられています。

さまざまな動物の骨や牙で作られた装身具は、縄文人の動物観を知る手がかりです

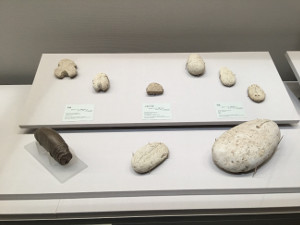

また縄文時代の儀礼の道具である岩偶(がんぐう)や人面付岩版(じんめんつきがんばん)も見どころ。

これらは、いわき市域では縄文時代晩期に盛行しました。

この材料となったのが阿武隈(あぶくま)山地の東縁に発達する相双(そうそう)丘陵を形成する凝灰質泥岩(ぎょうかいしつでいがん)です。軟質で加工がしやすいため岩偶や岩版の材料として用いられました。

泥岩の素材の柔らかさを感じさせる岩偶や岩版は儀礼に用いられました

今回ご紹介した貝塚から出土した骨角製の漁撈具や装身具、そして儀礼の道具である岩偶や岩版の材料は、「地のもの」。いわきの素材を見事に活かしたものです。

これらを作り出した当時の縄文人の姿を思い浮かべながら、展示をごらんいただければと思います。

※今後SNS(Twitter, Facebook, Instagram)でいわきの考古作品を紹介していきます。「#1089考古ファン」で検索してみてください。

| 記事URL |

posted by 品川欣也(考古室主任研究員) at 2017年10月11日 (水)

紫禁城。こは夢魔のみ。夜天よりも厖大なる夢魔のみ。

(芥川龍之介 『北京日記抄』より)

芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ)が北京を訪れたのは、清朝が滅んで10年を経た大正10年・中華民国10年(1921)のこと。紫禁城(しきんじょう)には清朝最後の皇帝となった宣統帝溥儀(せんとうていふぎ、在位1908~1912)が未だ居寓し、紫禁城は僅かに文華殿と武英殿だけが「古物陳列所」として公開されるにとどまっていました。

明の永楽帝(えいらくてい、在位1402~1424)から清の宣統帝までおよそ500年、明・清両朝合わせて24人の皇帝が皇宮とし、その実態が依然として厚いベールに覆われていた紫禁城に、芥川龍之介はうなされるような空気を感じたのでしょうか。

芥川龍之介の訪中から遡ること20年、清朝末期の明治34年・光緒27年(1901)に一人の日本人が紫禁城を撮影しました。写真師・小川一真(おがわかずまさ、1890~1929)です。

太和門 小川一真撮影 明治34年・光緒27年(1901)(前期:10月22日まで)

雑草が生い茂る紫禁城

当時、北京は前年に起った義和団事件で八か国連合軍の占領下にあり、小川一真は清朝第11代皇帝の光緒帝(こうしょてい、在位1875~1908)と慈禧皇太后(西太后、じきこうたいこう(せいたいこう))が西安へ逃れている最中に行われた東京帝国大学の紫禁城の建築調査に同行し、紫禁城を中心に「北京城写真」と呼ばれる一群の写真を撮影しました。

万寿山ノ廊 小川一真撮影 明治34年・光緒27年(1901)(前期:10月22日まで)

驚くほどの被写体深度で撮影された頤和園の回廊

東四牌楼ノ民家 小川一真撮影 明治34年・光緒27年(1901)(後期:10月24日~11月19日)

ぬかるんだ道に馬が足を取られた一瞬をとらえています

さて、小川一真の撮影した紫禁城の写真を見て、光緒帝の在位中にも関わらず、雑草が茫々と生い茂り、荒城と化した紫禁城の姿を不思議に思われる方も多いのではないかと思います。

東京帝国大学の伊東忠太(いとうちゅうた)の日記『渡清日記』(日本建築学会所蔵)に、こんな一節があります。

「…庭前雑草人ヲ没ス、常ニ斯ノ如キ乎、官吏答テ曰ク、天子在サバ一草生スルモ吾人ハ斬ニ処セラルベシト」(紫禁城ではいつも人が隠れてしまうほど雑草が生い茂っているのか、と官吏(役人)に問いかけると、天子(皇帝)がいらっしゃれば一本の草が生えただけで私は処刑されてしまいます)との回答に、「更ニ問テ曰ク、庭前屋上高サ六尺ニ及フ灌木アリ、コレ三四年ヲ経タルモノナラザルベカラズ、修繕ヲ怠ルニ非ズシテ何ゾヤト」(前庭の屋根の上には高さが六尺に及ぶ灌木があり、これは三~四年は経ているに違いありません。修繕を怠っているに他ならないではありませんか)と問うと、官吏はついに答えなかったそうです。

芥川にとって紫禁城は「夜天よりも厖大なる夢魔のみ」と映ったようですが、北京での滞在はすこぶる居心地が良かったらしく、北京の街並みや人々への愛着を終生にわたって持ち続けていました。小川一真が撮影した北京城に、みなさまは何をお感じになりますでしょうか。

この小川一真の「北京城写真」を、現在、平成館企画展示室において展示(特集「清朝末期の光景―小川一真の北京城写真―」(前期は2017年10月22日(日)まで、後期は10月24日(火)~11月19日(日))しております。小川一真の優れた写真技術によって撮影された清朝末期の光景。今は失われた当時の貴重な雰囲気をご堪能ください。

| 記事URL |

posted by 関紀子(登録室アソシエイトフェロー) at 2017年10月06日 (金)