1089ブログ

こんにちは、絵画・彫刻室の鷲頭です。

今、世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」登録記念 特集「キリシタンの遺品」(本館特別2室、2018年12月2日まで)を開催しています。

普段は日本の絵画を取り扱う業務を担当していますが、南蛮美術に惹かれる身として、この展示をとても楽しみに待っていました。

そこで、今回は、キリシタン遺物のなかでもとくに広く知られている、2種類の銅牌についてご紹介します。

<その1 銅牌(エッケ・ホモ)>

重要文化財 銅牌(エッケ・ホモ) ヨーロッパ 長崎奉行所旧蔵品 16~17世紀

この作品は、片手に納まるくらいのサイズの金属製のレリーフです。

茨の冠を被り、右手に芦の杖を持つイエス・キリストが表わされています(マタイの福音書27章29節)。

イエスの罪を見いだせない総督ピラトが、群衆の前にイエスを引き出して「エッケ・ホモ(見よ、この人を)」と言う場面(ヨハネの福音書19章5節)に基づいており、イエスの受難を示す、キリスト教美術のテーマのひとつとして知られています。

この銅牌は、16世紀から17世紀のヨーロッパで作られたもので、禁教前の日本に輸入されました。当初は、キリスト教のミサや礼拝などで用いられたと考えられます。

日本では、この銅牌のモチーフをお手本にして、模造品が作られたり・・・

重要文化財 銅牌(エッケ・ホモ) 長崎奉行所旧蔵品 16~17世紀

さらには長崎奉行所が、本来の使用目的とは真逆の「踏絵」に使用したりしました。

重要文化財 板踏絵 キリスト像(エッケ・ホモ) 長崎奉行所旧蔵品 江戸時代・17世紀

また、このようなタイプのレリーフは、ヨーロッパで大量に生産されたようです。

例えば、ニューヨークのメトロポリタン美術館にも、そっくりな作品が収蔵されています。

大きさまでほぼ同じ。

銅牌(エッケ・ホモ) 2012.545.3 Metropolitan Museum of Art, Gift of Joseph G. Reinis, 2012

※展示していません

実は、よく似たプラケット(メダル)が国外のオークションで時々、取引きされており、やはり相当数が製造されていたのでしょう。

ところで、このイエスの図像には、おそらく元になった絵があっただろうと考えています。

しかし、油彩画や版画を探してみても、イエスが肩にローブをかけた姿などはよくあるのですが、これとピッタリな作品は、未だ見つけられていません。

捜索の旅は、まだまだ続きます。

<その2 板踏絵(ピエタ)>

重要文化財 板踏絵 キリスト像(ピエタ) 長崎奉行所旧蔵品 江戸時代・17世紀

次にご覧いただくのは、十字架から降ろされたイエスの遺骸を聖母が抱きしめる場面、いわゆる「ピエタ」を表わした銅牌です。

踏絵として利用された歴史がありますが、板の中央に填め込まれたピエタの銅牌は、本来はミサなどに用いる道具だったと思われます。

このピエタについては、「元ネタ」らしき銅版画を見つけました。

Hans Collaert II もしくはHans Collaert III, Pieta, VII,55,34, Kunstsammlungen der Veste Coburg/Germany.

※展示していません

ちょうど反転させたかのような図像です。

この版画は、16世紀後半から17世紀前半にかけて、ヨーロッパにおける銅版画の製作地の一大拠点だったアントウェルペン(ベルギー)で活躍したコラールト工房のピエタです。

この銅版画は無背景ですが、もしかすると銅牌のように都市風景が描かれたバージョンもあったのでしょうか?

答えは出ていませんが、当時西洋で流布していた図像が、ほぼ同時期に日本にも届いていたことに感動を覚えます。

展示室では、このほかにもキリシタン関係資料や当時のヨーロッパで刊行された日本に関する書籍を展示しています。

期間中、ぜひ会場に足をお運びください。

本館 特別2室 2018年10月10日(火)~12月2日(日)

| 記事URL |

posted by 鷲頭桂(絵画・彫刻室主任研究員) at 2018年11月09日 (金)

特別展「京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」、10月30日(火)より、後期展示が始まりました。六観音菩薩像の光背をとりはずして別途展示し、光背そのものも、またご尊像の後ろ姿もご覧いただけるようになりました。

展示手法の記録はあまり残されないため、はっきりしたことは言えないのですが、トーハク史上、いやもしかしたら日本の展覧会史上、初めての珍しい試みと言ってよいかもしれません。

後期の展覧会会場の様子。光背を、像の後方に設置した台のうえに展示しています。

六観音菩薩像は、江戸時代の寛文10年(1670)に、北野社(現在の北野天満宮)大鳥居の南側にあった北野経王堂から、大報恩寺に移されました。北野経王堂は、室町時代に、幕府の3代将軍足利義満が建てたお堂なので、それ以前に造られていた六観音菩薩像が、もともとどこにあったものなのかは、まったくわかっていません。また経王堂が建てられた後、どの段階で、六観音菩薩像が北野経王堂に安置されたのかも、残念ながらわかりません。

この六観音菩薩像の移動に関する謎をめぐっては、絵画担当の土屋貴裕による渾身のコラム、図録所載の「北野経王堂の変遷―大報恩寺六観音像の移座をめぐって」を、ぜひご参照ください。

重要文化財 六観音菩薩像(左より、聖観音、千手観音、馬頭観音、十一面観音、准胝観音、如意輪観音)、肥後定慶作、貞応3年(1224) 大報恩寺蔵

さて六観音とは、聖観音・千手観音・馬頭観音・十一面観音・准胝観音(天台宗では不空羂索観音とされますが、宗派による区別はさほど厳密ではなかったようです)・如意輪観音という六つの観音菩薩の総称です。六観音信仰は、平安時代半ばごろより盛んになり、記録から数多くの像が造られたことがわかります。

ですが、現存する作例はありません。そうしたなか、この大報恩寺の六観音菩薩像は、六軀が完存する中世以前の作として、唯一の例です。台座、光背も、造像当初のものが残る奇跡的な作と言っても過言ではありません。

准胝観音の像内に墨書があり、肥後定慶(以下、定慶とします)が貞応3年(1224)に造ったことがわかります。定慶41歳の時の作で、定慶作と認められている像のうち、もっとも古いのものです。

定慶は、運慶の作風をよく学んでおり、准胝観音のたまご型の顔立ち、18本の手の絶妙な配置などの立体に対する感覚や、着衣などの基本的な形式に、運慶の強い影響を認めることができます。

准胝観音菩薩立像

定慶の衣文

つまみあげるような衣文が定慶の衣文表現の特徴

准胝観音以外の5軀の造像は、定慶とは異なる別の慶派仏師が担当したようで、それぞれに少しずつ違いがあります。衣文ひとつとってみても、それぞれにずいぶん異なります。6軀そろってのトーハクご出張で、しかも今なら光背なしの後ろ姿までご覧いただけますから、違いをじっくりと見比べることのできる絶好のチャンスです。

造像全体の責任者であった定慶が、寄せ集めた仏師たちに、「こんな感じで」と基本的な指示した後、担当仏師が定慶をまねようと奮闘した様子などを、ついあれこれ想像をめぐらしてしまいます。

千手観音の頭上面(背面側)

十一面観音の頭上面(背面側)

普段は光背に隠れて見ることのできない、背面側の頭上面もご覧いただくことができます。なぜか、千手観音菩薩の暴悪大笑面(頭上真後ろの1面)は口を開けて笑っていない。

お寺にお戻りになったら見られない、今だけのお姿、ぜひお見逃しなく。

カテゴリ:研究員のイチオシ、彫刻、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 皿井舞(絵画・彫刻室主任研究員) at 2018年11月07日 (水)

京都の名刹、大報恩寺の寺宝をご覧いただく特別展「京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」。開幕して早くもひと月が経とうとしていますが、大勢のお客さまにお楽しみいただいております。

なかでも、「聖地の創出―釈迦信仰の隆盛」では、年に数回しか公開されない秘仏本尊、釈迦如来坐像と、十大弟子立像をご覧いただき、荘厳なお釈迦さまと、生き生きとした仏弟子の表現に魅入ったという方もおられるのではないでしょうか。

展示室の様子

釈迦如来坐像は、空洞になった像内に記された銘文から、快慶の弟子である行快の作であることがわかります。一方、十大弟子は目犍連像の足枘(ほぞ)などに記された銘文を見ると、快慶が手がけたものでまちがいありません。

十大弟子は老若さまざまに表現されていますが、いずれも個性的で、ケース内ではなく露出展示された像の周りを歩けば、あたかもその人がそこにいるような錯覚すら覚えます。さすが快慶ですね。

重要文化財 十大弟子立像のうち(左)(上)富楼那立像、(右)(下)目犍連立像 快慶作 鎌倉時代・13世紀 京都・大報恩寺蔵

快慶には大勢の弟子がいましたが、「快」の字を使うことが多いのでわかります。なかでも行快は右腕として活躍した人物のようで、ほかにも7件ほど遺品が知られます。師匠である快慶の作風を忠実に受け継ぎながら、より切れ長の目や、頬の張った顔立ちが行快の個性といえるでしょう。

重要文化財 釈迦如来坐像 行快作 鎌倉時代・13世紀 京都・大報恩寺蔵

ともに、大報恩寺本堂に安置されていましたが、現在は保存環境や防災・防犯上の理由により、本尊の釈迦如来像以外の文化財はすべて収蔵庫へ移されています。

つまり、本展で釈迦如来と十大弟子が一堂に会するのは、収蔵庫が建設されてからおよそ半世紀ぶりなのです!

そう思うと、「お久しぶりですね」「お元気でしたか?」といった会話が聞こえてくるよう。

お弟子さんに囲まれたお釈迦さまは、いつもより堂々として見えますし、お弟子さんもなんだかうれしそうですね。

ちなみに、かつて十大弟子が安置されていた際には、本尊を納める厨子のなかに並んでいたようです。

釈迦・十大弟子・誕生釈迦仏像の旧安置状況(田邉三郎助氏提供)

詳しくは、展覧会図録「資料編」をご参照ください。他にも貴重な写真をたくさん掲載しております。

さすがに、あまりに混み混みなので(8人はわかりますが、あと2人はどこ?)、本来はどのように安置されていたのかわかりません。

会場では、十大弟子の筆頭に挙げられる目犍連と舎利弗を釈迦の両脇に、ほかの方々をそれぞれ左右に配置しましたが、みなさまも顔の向きや視線を参考に、どんな風に安置されていたか、ぜひ想像していただければ幸いです。

カテゴリ:研究員のイチオシ、彫刻、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 西木政統 at 2018年10月23日 (火)

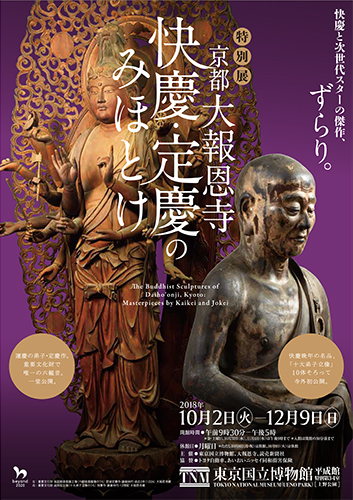

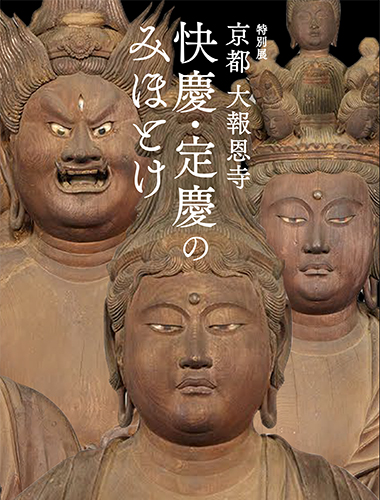

開幕から2週目を迎えた特別展「京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」。運慶と並ぶ鎌倉初期のスター仏師である快慶はもちろん、その次世代にあたる定慶や行快といった仏師たちによる鎌倉彫刻の名品をご覧いただいています。

今回、展覧会開催に先立って作成されたポスターやチラシ、今さらケチをつけるのはなんですが、個人的にはちょっと不満があります。これを見たら彫刻オンリーの展覧会といった印象が強いのではないかと思うからです。

彫刻ばかりのチラシや図録。これを見たら、普通彫刻だけの展覧会と思いますよね? 図録の表紙も「みほとけ」メインのビジュアル。

ですがこの展覧会、「みほとけ」以外にも隠れた注目作品があります。今回はそんな作品の一つをご紹介したいと思います。会場入ってすぐ、「大報恩寺の歴史と寺宝-大報恩寺と北野経王堂」のコーナーで展示している北野経王堂図扇面です。

展覧会最初の部屋。こちらが今日の話の主役です。

大報恩寺の展覧会なのに北野経王堂? そもそも北野経王堂ってなんだ? 展覧会に文句を言っておきながら、何を血迷ったこと言っているんだ!

おっしゃる通り。当然の疑問とお叱りですが、落ち着いてちょっと話を聞いて下さい。大報恩寺には北野経王堂ゆかりの文化財が数多く伝来しています。そして大報恩寺の歴史を考える上で、北野経王堂は切っても切れない関係にあるのです。

北野経王堂は室町幕府3代将軍足利義満が建てた仏堂で、大報恩寺のご近所である北野天満宮の南にありました。ここでは、北野万部経会という千人の僧が十日間にわたり法華経を読む大規模な仏事が、応仁の乱まではほぼ毎年行なわれていたようです。室町時代後期には経王堂の管理を大報恩寺が行なうようになりますが、江戸時代には衰退し、最終的にここにあった宝物の多くは大報恩寺に移されました。今回出陳頂いている北野経王堂一切経や傅大士坐像および二童子立像、そして六観音菩薩像も、実はもともとこの北野経王堂にあった宝物です。

重要文化財 北野経王堂一切経 応永19年(1412) 京都・大報恩寺蔵

(会期途中に帖替え有り)

総数五〇四八帖を数える北野経王堂一切経。一切経は膨大な数のため版木で刷られたものが一般的ですが、この一切経は一筆一筆写されたものとして大変貴重です。しかも約5ヶ月間という驚異的なスピードで書写されました。

重要文化財 傅大士坐像および二童子立像 院隆作 室町時代・応永25年(1418) 京都・大報恩寺蔵

一切経の納められていた輪蔵の守護神として造られました。傅大士は古代中国で一切経を納める回転式の本棚、輪蔵を初めて考案した人物だそうです。

そしてこの経王堂、今はほとんどその名を知る人はいないと思いますが、当時としてはちょっとした有名スポットだったようで、多くの洛中洛外図に描かれています。例えば、今回展示している洛中洛外図屏風(模本)。

洛中洛外図屏風(模本) 中村三之丞他筆 江戸時代・17世紀(原本=室町時代・16世紀) 東京国立博物館蔵

(展示期間:10月2日(火)~10月28日(日))

江戸時代の模本ですが、原本は室町時代に描かれた貴重な作。室町時代にさかのぼる洛中洛外図屏風は、本作含め四件しか確認されていません。

北野天満宮の朱塗りの鳥居の左手(南側)、瓦葺きの建物が北野経王堂で、天満宮の右下(東側)、「北野しやか(釈迦)堂」、つまり大報恩寺も描かれています。

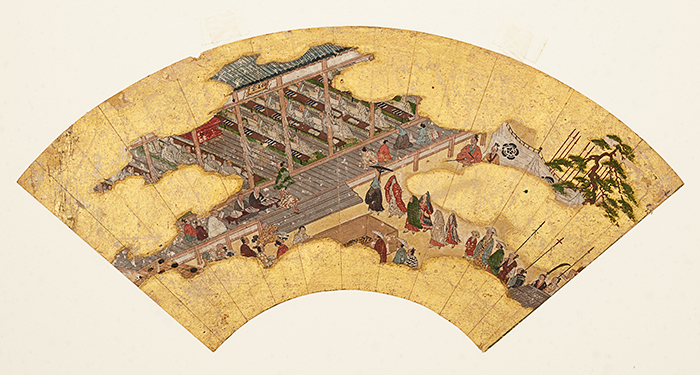

室町時代には、こうした京都の景観を一望に描く屏風とともに、それぞれの名所を扇面や色紙に描く作例も現われます。今回ご紹介する北野経王堂図扇面も、様々な名所を描いた扇面のセットのうちの一つと考えられます。画面をよく見てみましょう。

北野経王堂図扇面 室町時代・16世紀

(展示期間:10月2日(火)~10月28日(日))

画面はまさに北野万部経会の賑わいを描くものです。お堂の手前に賽銭箱が見えるのも興味深いところで、正面には「経王堂」の扁額が掛かります。本展にも経王堂に掲げられていたという扁額が出陳されていますが、こちらは縦長。扇面は横長。たくさんの京中の名所を描かなくてはならないのですから、このあたりはご愛敬です。堂内では多くの僧侶が手に経巻を持ち、大きく口を開けてお経を読んでいる姿が描かれます。僧侶の朗らかな表情に、見ていて思わず笑みがこぼれます。

経王堂での万部経会を描く作例は本図のほかに上杉本「洛中洛外図屏風」しか確認できないため、大変貴重な作例です。しかも、後期に展示する、同じ画題の「北野経王堂図扇面」が、堂内はがらんどうで少しさみしい感じがするのとは対照的です。

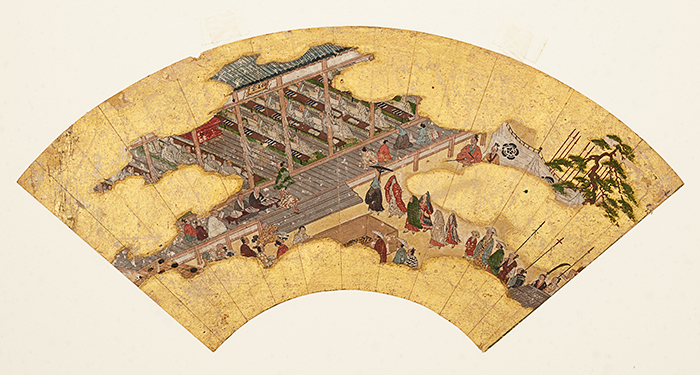

北野経王堂図扇面 狩野宗秀筆 安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵

展示期間:10月30日(火)~12月9日(日))

こちらは北野天満宮の大鳥居や影向の松を描き、経王堂そのものというよりは「北野」という地に焦点を当てた作品だと考えられます。

この扇面が描かれた室町時代後期には、北野万部経会はほとんど行なわれていませんでした。つまりこの万部経会の賑わいは、当時にとっては過去の出来事、現実には「フィクション」でもあったわけです。それをなぜ、このように賑やかに描いているのか?

北野万部経会は歴代の室町将軍が主導して行なわれた仏事でした。おそらく本図には、応仁の乱以前の京都の賑わいを復古的に描くような意図があったのでしょう。そしてこの仏事が室町将軍に関わるものであったということは、本図制作の背景に将軍家に近い人物の関与を想起させます。

この北野経王堂図扇面は、本展のメイン作たる彫刻作品に比べるととてもささやかな作品かもしれません。ですが金色に輝く雲間からのぞく経王堂は大変華やかです。しかも画中の人物たちは皆々とても楽しそうで、見ているこちらもなんだか楽しくなってきます。

万部経会が、僧たちの読むお経を聞くことが本来的な目的であったとは言え、今ではさながらコンサートやライブ、観劇やスポーツ観戦、そして展覧会を見に行くような感覚だったのではないかと思います。厳かな仏事というよりは、非日常の楽しいイベント(お祭り)に参加しているようなノリだったのではないでしょうか。そんな室町人の底抜けの明るさのようなものが、この画面から感じられます。

この画面の外には、食べ物屋さんやお土産を売るような屋台とかたくさんあったんだろうなあ… などと、さらに余計なことを一人妄想しながら、この北野経王堂図扇面を展示していたのでした。そんな思いの詰まった(?)この作品が見られるのも10月28日(日)まで。「みほとけ」だけではない、大報恩寺展の魅力あふれる作品をぜひともお見逃しなく。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 土屋貴裕(特別展室主任研究員) at 2018年10月11日 (木)

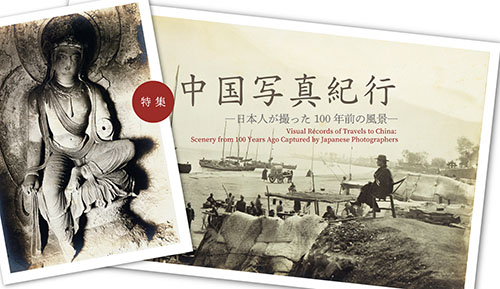

特集「中国写真紀行―日本人が撮った100年前の風景―」に寄せて

今からちょうど100年前の大正7年(1918)2月20日、東京帝国大学(とうきょうていこくだいがく、現・東京大学)で建築を研究していた関野貞(せきのただし)は、東京駅で300人もの人々に見送られながら、中国・インド・欧米等を周遊する、2カ年にも及ぶ調査旅行に出発しました。

この旅行で、関野が中国調査を行うのは3回目となります。調査地は、遼寧省、山西省、河北省、河南省、山東省、浙江省、江蘇省と広範囲に及び、調査対象は建築に限らず、美術、考古、金石と幅広いもので、各地で多くの写真を撮影しました。

現在、平成館企画展示室で開催している、特集「中国写真紀行―日本人が撮った100年前の風景―」(2018年9月4日(火)~10月28日(日))では、調査の行程を追いながら、関野貞が中国で撮影した写真を展示しています。10月2日(火)からは後期展示となり、南京や杭州、紹興、鎮江、そして天台山など、江南地方(長江流域及び以南)が見どころです。

さて、この年の10月9日、一人の日本人作家が中国旅行に出発しました。谷崎潤一郎( たにざきじゅんいちろう)です。この頃、徳富蘇峰(とくとみそほう)や佐藤春夫(さとうはるお)、芥川龍之介( あくたがわりゅうのすけ)など大陸に渡った日本人の作家は少なくありません。谷崎は妻子を父の家に預け、原稿料を前借りし、さらに本2冊分ほどの版権を手放して旅費を工面し、旅に出ました。

僕の支那(中国)旅行はマル二ヶ月で、十月の九日に東京を出発した。途中の行程は、朝鮮から満洲を経て北京を出、北京から汽車で漢口へ来て、漢口から楊(揚)子江を下り、九江へ寄ってそれから廬山へ登り、又九江へ戻って、此度は南京から蘇州、蘇州から上海へ行き、上海から杭州へ行って再び上海へ戻り、日本へ帰って来た様な順序である。(『支那旅行』より)

谷崎の旅行は、主に江南地方を中心としたもので、北京から京漢鉄道(けいかんてつどう)に乗って湖北省の漢口(現在の武漢)へ移動し、漢口から九江や南京、蘇州や杭州などを周遊して、上海から帰国しました。

谷崎潤一郎も降り立った旧漢口駅。光緒26年(1900)の建造。(2018年撮影)

旧漢口駅内部。(2018年撮影)

「京漢火車站」(京漢鉄道駅)の文字が残されている。(2018年撮影)

私は北京や南京の古い物寂びた町々を見、江蘇、浙江、江西あたりの、秋とは云いながら春のように麗らかな、のんびりした田舎を歩いて、多分に浪漫的空想を刺戟され、地上に斯くの如きお伽噺の国もあったのかと云う感を抱いた・・・(『東京をおもう』より)

谷崎にとって、とりわけ異国情緒の漂う江南の印象は、「お伽噺の国」だったようです。江南地方は温暖で、日本の気候に近く、例えば関野貞は、寧波で訪れた天童寺の景色を「余多ク支那ノ寺観ヲ見タレトモ此如ク我国ノ景色ニ似タル好景ニ接セシコトナシ」と、中国で見た寺院で最も日本に似ている好景である、と述べています。

天童寺仏殿 曹洞宗の開祖、道元も修行した寺院。

帰国後、谷崎は中国旅行で得た見聞をもとに小説を発表します。その中に「西湖の月」、「天鵞絨(びろうど)の夢」など、杭州の西湖を題材にしたものがあります。杭州は風光明媚な土地柄で、特に西湖の美しさは、古くから文人墨客に愛されてきました。関野貞も西湖に船を浮かべて近隣の史跡の調査を行っています。

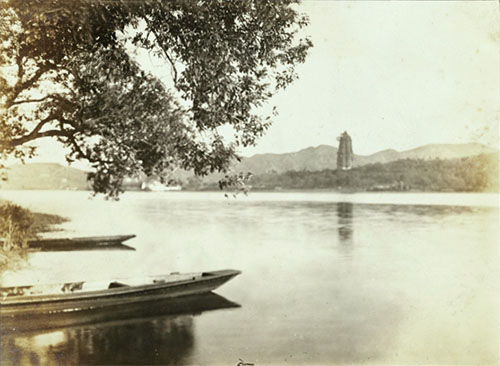

西湖より雷峰塔遠望 関野貞撮影 1918年

雷峰塔 関野貞撮影 1918年

今から千年近くも前の遠い五代の世に建てられたと云う塔は、幾何学的の直線がぼろぼろに壊れて玉蜀黍(とうもろこし)の頭のようになつて居ながら、それでも煉瓦の色だけは未だ悉くは褪せてしまはずに、斜陽を浴びて一層あかあかと反射している・・・(『西湖の月』より)

谷崎が玉蜀黍の頭のようだといった雷峰塔は、1924年に自然倒壊してしまいました。今、その姿を見ることはできませんが、くしくも谷崎と同じ年にここを訪れた関野貞が写真に収めています。まるで亡霊のような塔の姿は、谷崎の描く妖しく幻想的な「お伽噺の国」へ私達を誘ってくれるかのようです。

100年前の中国の風景に、皆様は何をお感じになりますでしょうか。

| 記事URL |

posted by 関紀子(貸与特別観覧室専門職) at 2018年10月10日 (水)