1089ブログ

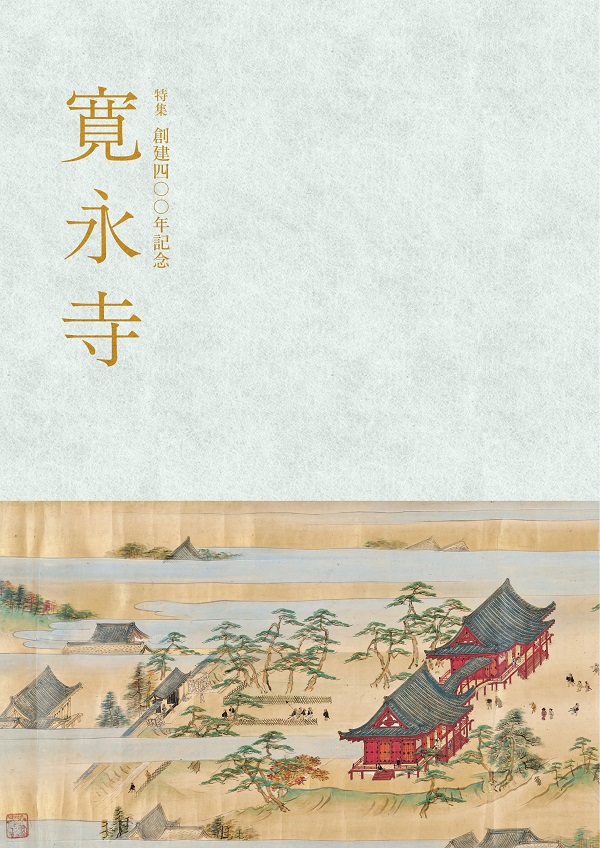

特集「創建400年記念 寛永寺」で味わう、上野の江戸文化(後編)

本館特別1室・特別2室では現在、特集「創建400年記念 寛永寺」を開催しています。

特別1室の第1~3章について前編ブログでご紹介しましたが、今回の後編ブログでは特別2室の第4~6章を見ていきましょう。

(注)会場は撮影不可となっております

第4章展示風景

第4章「徳川家の祈祷寺・菩提寺 近世仏教の造形」

寛永寺は、建立当初は徳川幕府や天下万民の安泰を祈る祈祷寺でしたが、3代将軍家光から4代将軍家綱の時にかけて、将軍家の菩提寺も兼ねるようになりました。また、寛永寺には6人の将軍と御台所などが葬られています。この章では、徳川将軍家ゆかりの寺院にふさわしい端正な造形を見せる仏画や仏像、仏具などをご覧いただけます。

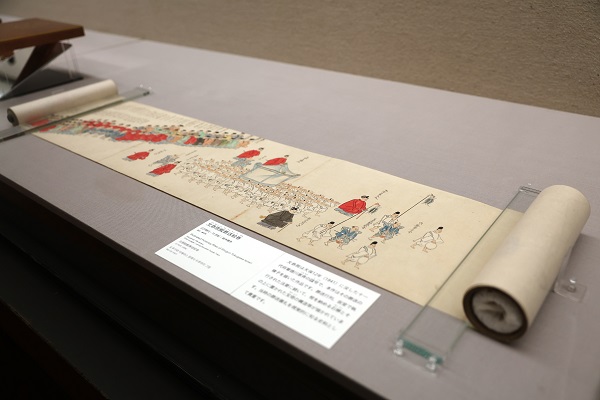

文恭院殿葬送絵巻(ぶんきょういんでんそうそうえまき)

江戸時代・19世紀 東京・春性院蔵

文恭院は天保12年(1841)閏正月(うるうしょうがつ)7日に没した11代将軍家斉の諡号(しごう)で、本作品はその葬送の様子を描いています。

観音菩薩立像(かんのんぼさつりゅうぞう)

鎌倉時代・13世紀 東京・寛永寺蔵

上野の山から不忍池に臨む清水観音堂は、京都東山の清水寺を模したお堂で、天海により建立されました。本尊の千手観音像も清水寺から迎えられました。本尊の右側に本像が安置されています。整った優美なプロポーションが大変美しいです。

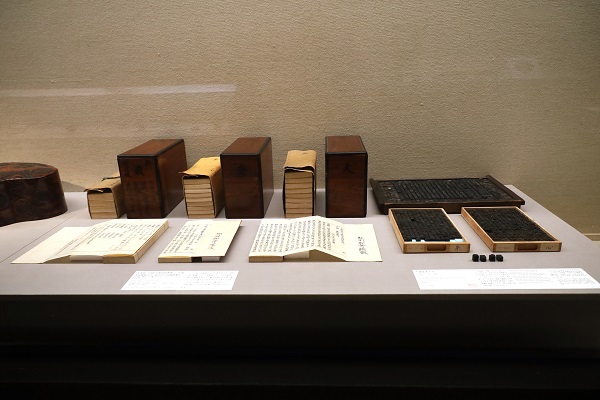

右:説相箱(せっそうばこ) 左:戒体箱(かいたいばこ)

ともに江戸時代・17~18世紀 東京・寛永寺蔵

寛永寺所蔵の美麗な仏具も多くご覧いただけます。

第5章「博物館とのつながり 博物館構内出土品」

当館の建っている場所には、かつて寛永寺の本坊がありました。本坊とは住職の居住する建物のことで、広い敷地の中にさまざまな用途の部屋をもった大きな建物がありました。この章では、当館の構内から発掘された焼塩壺や抹茶茶碗などを展示しており、当時の本坊での生活を垣間見ることができます。

第5章の展示風景

焼塩壺 焼塩壺蓋(やきしおつぼ やきしおつぼふた)

東京都台東区上野公園 東京国立博物館構内出土 江戸時代・17~18 世紀 東京国立博物館蔵

焼塩壺の中には、にがり成分を含んだ粗塩が詰められ、使用の際に壺ごと火に入れることで、苦味が抜けた焼塩をつくっていました。これらの焼塩壺が発掘された場所は、かつて寛永寺本坊の調理に関係する部屋があった場所であることが今回の展示に際しての調査でわかりました。

安土桃山~江戸時代・16~17世紀 東京・円珠院蔵

千葉・国立歴史民俗博物館の「醍醐花見図屛風」と一連のものであったといわれています。

江戸時代・17世紀

江戸時代・寛永14年~慶安元年(1637~48)刊

ともに東京・寛永寺蔵

天下三銘石之一 「黒髪山」(てんかさんめいせきのいち くろかみやま)

江戸時代・17世紀 東京・寛永寺蔵

黒髪山縁起絵巻(くろかみやまえんぎえまき)

鍬形蕙斎筆 江戸時代・文化10年(1813) 東京・寛永寺蔵

当時一流の9人の文化人が「黒髪山」を鑑賞する様子が描かれています。

徳川慶喜筆 明治時代・19世紀 東京・護国院蔵

本特集は8月31日(日)まで開催しています。その期間、当館から寛永寺に一番近い西門から退出していただけるようにもしていますので、展示をご覧になったあと、寛永寺まで足を延ばしていただく際に、是非ご利用ください。

公式図録

本特集の公式図録をミュージアムショップで販売しています。作品のカラー図版やコラムのほか、江戸時代の寛永寺の地図上に現在の上野公園の主な施設を記載した「重ね地図」も掲載。上野ファン必携の一冊です。

特集「創建400年記念 寛永寺」

編集・発行:東京国立博物館

定価:1,210円(税込)

全36ページ(オールカラー)

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、彫刻、書跡、考古、特集・特別公開、工芸

| 記事URL |

posted by 沖松健次郎(列品管理課長)、長谷川悠(出版企画室) at 2025年08月05日 (火)

もうひとつの図譜の魅力―特集「江戸時代の図譜文化―堀田正敦編『禽譜』とその魅力」番外編

本館15室で10月上旬まで開催していた特集「江戸時代の図譜文化―堀田正敦編『禽譜』とその魅力」(2024年10月6日(日)まで)を担当した研究員の長倉です。

本特集では、江戸時代初期における解説文中心の「譜」から、徐々に図が加わる「図譜」へと変遷していく歴史的過程と、図譜制作者が本草学者だけでなく、大名、絵師、医師などに広がっていく様子を魅力として紹介していました。

このブログでは、私自身が感じている、もう一つの魅力を紹介したいと思います。

特集「江戸時代の図譜文化―堀田正敦編『禽譜』とその魅力」の展示風景

図譜の説明文をよく読んでみると、説明文を書いている人物は、実際に対象をみているのではなく図をもとに解説していることに気づきます。

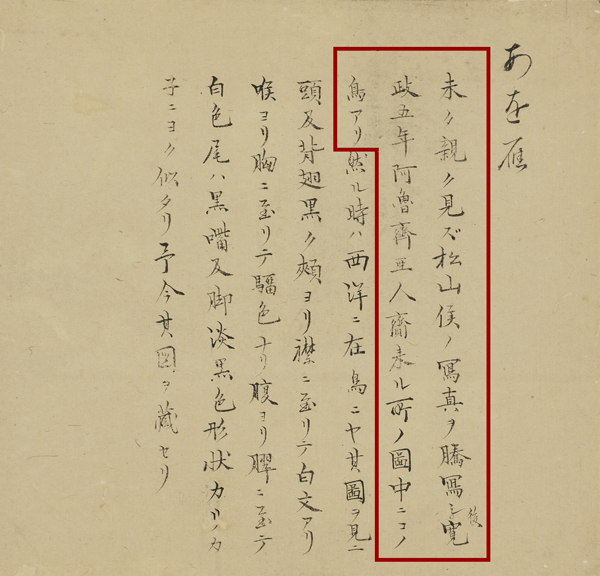

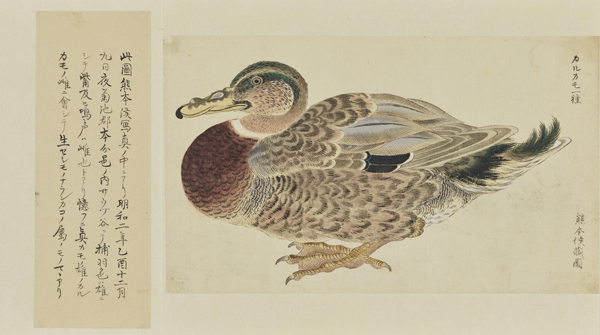

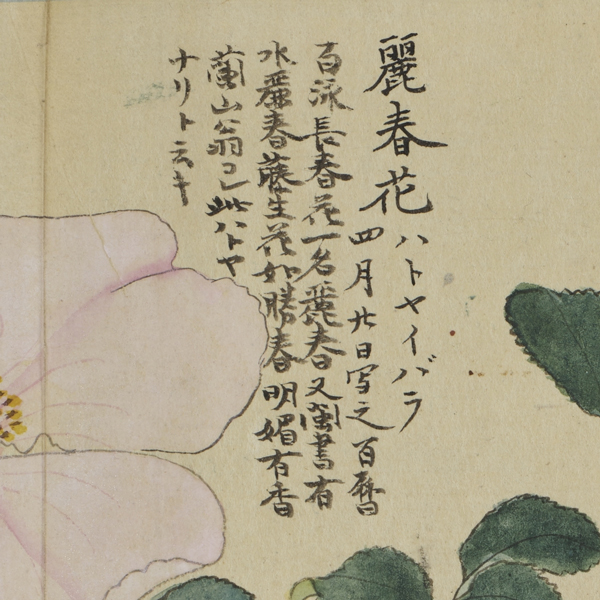

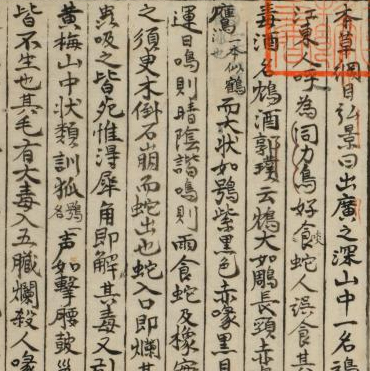

(図1)禽譜 水禽1(きんぷ すいきん)(部分)

(図1)禽譜 水禽1(きんぷ すいきん)(部分)堀田正敦編 江戸時代・18~19世紀写

図1の解説文

図1の解説文解説には、「未た親く見ず。松山侯の写真を謄写し後寛政五年阿魯斉主人齎来る所の図中にこの鳥あり。(後略)」とあります。

(図2)禽譜 水禽1(部分)

左側の解説には「仙台侯の蔵図中になり。其図を見るに常のカモより稍大。(後略)」とあります。

さらに他の図の書き込みをみると、いくつかの図を照会、比較しながら解説していることもうかがえます。

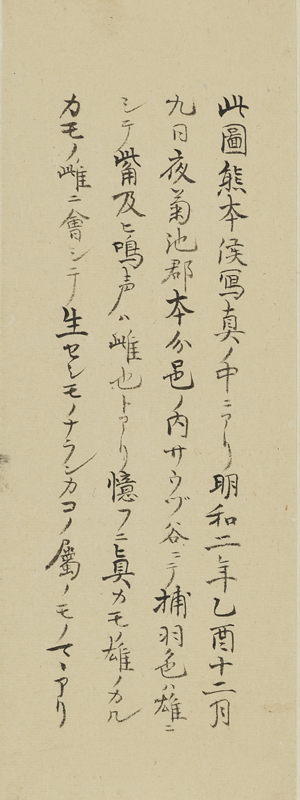

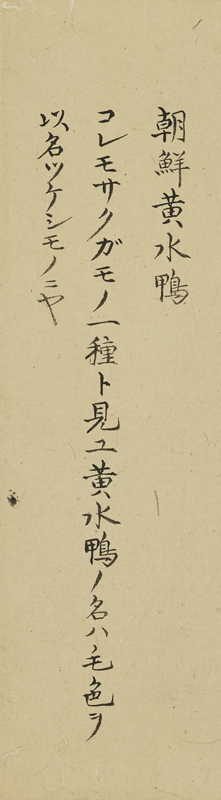

(図3)禽譜 水禽1(部分)

左側の解説には「これもサクガモ一種と見ゆ。黄水鴨の名は毛色を以名をつけしものにや」とあります。

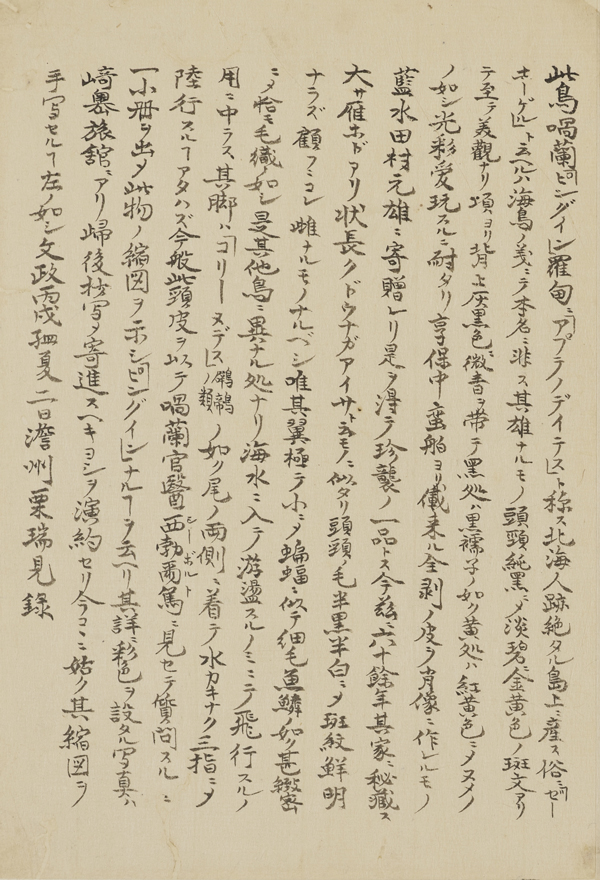

(図4)禽譜 水禽1(部分)

こちらの解説文にも「これも薩州侯の蔵図を伝写せしもの也。(後略)」とあります。

また、解説文を読んでいると、同じ筆跡が同一の図譜の中のあちこちにあることに気づきます。

(図5)禽譜 水禽1(部分)

(図5)禽譜 水禽1(部分) 図5の解説文拡大図

図5の解説文拡大図

(図6)禽譜 水禽1(部分)

(図6)禽譜 水禽1(部分) 図6の解説文拡大図

図6の解説文拡大図

(図7)禽譜 水禽1(部分)

(図7)禽譜 水禽1(部分) 図7の解説文拡大図

図7の解説文拡大図

これらはわずかな事例ながら、図譜を著した人物の考えや、図譜の編纂の過程を示すものと考えられます。

図7の文章の終わりに「栗瑞見」と名前が記載されているように、この3例は幕府奥医師であった栗本丹洲(1756~1834)による解説です。丹洲は独特の文字ゆえ、容易に気付きます。ちなみに、丹洲は多くの図譜を残していることから、他の図譜でもこの文字を追いかけることができます。

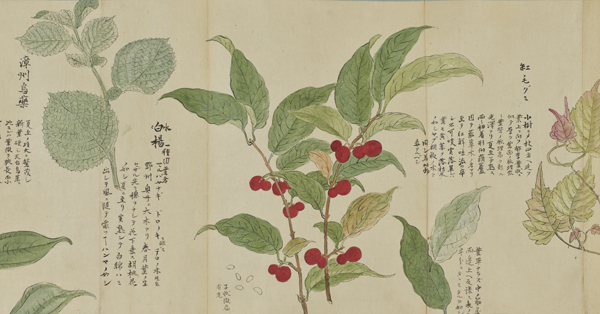

(図8)栗氏図森(りっしずしん)(部分)

栗本丹洲著、狩野惟信他画 江戸時代・18~19世紀

(図9)栗氏図森(りっしずしん)(部分)

栗本丹洲著、狩野惟信他画 江戸時代・18~19世紀

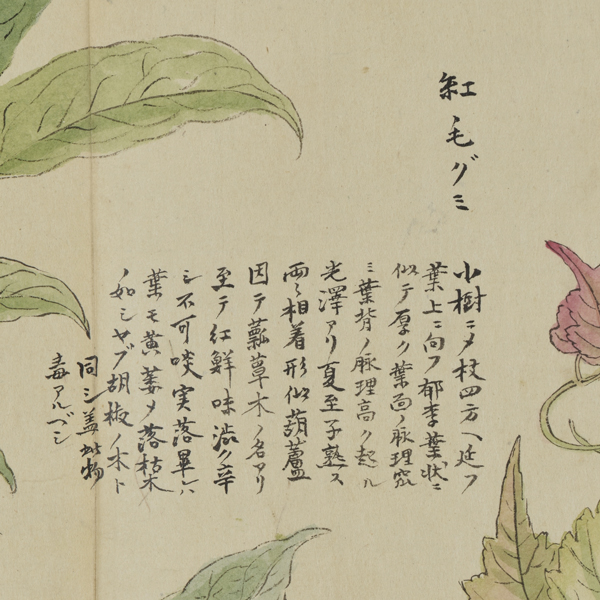

(図10)鴆説(ちんせつ)

栗本丹洲著、増島蘭園跋 江戸時代・文政2年(1819)序

図譜に書き込まれた文章は、比較的読みやすい文字で書かれています。今後も図譜をご紹介していきます。図だけでなく解説文にも注目していただき、皆さまにとっての「魅力」を発見していただければと思います。

| 記事URL |

posted by 長倉絵梨子(書跡・歴史担当研究員) at 2024年10月17日 (木)

早いもので本日(8月14日)から、創建1200年記念 特別展「神護寺―空海と真言密教のはじまり」の後期展示が始まりました!

第2会場入り口

絵画と書跡はおおよそ展示替えを行いました。

後期の見どころをご紹介します。

こちらの神護寺展作品リストとともにご覧ください。

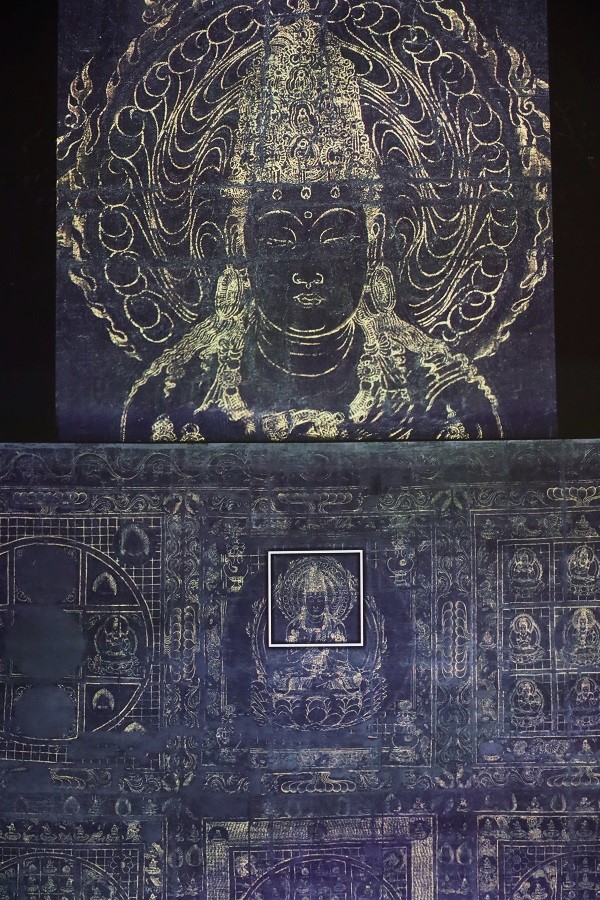

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)(りょうかいまんだら、たかおまんだら)の展示風景

平安時代・9世紀 京都・神護寺蔵 【金剛界】 9月8日(日)まで展示

前期の胎蔵界から金剛界へと替わりました。

金剛界は九つの区画に分けられており、整然と並ぶ密教の仏は圧巻です。

区画の中央最上段、一印会(いちいんえ)の大日如来は保存状態も良く、高雄曼荼羅を象徴します。

上方にあるのでご覧になりにくいですが、その先の映像コーナーと合わせてご覧ください。

「映像で解説する高雄曼荼羅」コーナーに写る大日如来

続いて平安貴族の美意識にうっとり、作品No43. 国宝「釈迦如来像」、通称「赤釈迦(あかしゃか)」です。

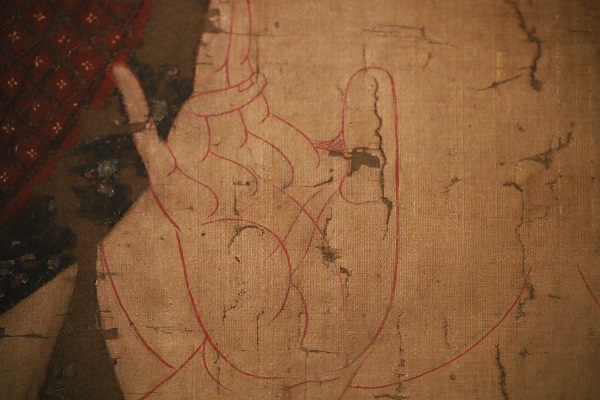

国宝 釈迦如来像(しゃかにょらいぞう)

平安時代・12世紀 京都・神護寺蔵 9月8日(日)まで展示

身体をかたどる朱色の輪郭線は、伸びやかで張りがあり、なおかつ一定の描線で、よほどの鍛錬(たんれん)を積んだ絵師にしか引けないものです。

釈迦如来像の輪郭線

赤い衣の装飾は見事!

截金(きりかね)という、金箔を髪の毛ほどの大きさに切ったものを模様の形に貼る技法が用いられています。

釈迦如来像の衣部分

優雅な彩色文様とのコラボも見事! どこをとっても平安貴族の美意識が感じられます。

その大きさもぜひ会場で体感してください。

(中央)国宝 薬師如来立像(やくしにょらいりゅうぞう)

平安時代・8~9世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

(右)重要文化財 日光菩薩立像(にっこうぼさつりゅうぞう)(左)重要文化財 月光菩薩立像(がっこうぼさつりゅうぞう)

どちらも平安時代・9世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

後期からは光背と白い幕を取り、脇侍(わきじ)の日光・月光菩薩とともにその周囲をぐるりとご覧いただけます。

第5章 中央ステージ背面からの風景

「薬師如来立像」は日本彫刻史上の最高傑作です。

傑作たるゆえんのひとつに、背中の美しさがあります。図録には掲載しておりますが、迫力ある正面観に対し、背中の丸み、衣文の曲線、腰から下の柔らかな造形など、優美で上品な背面です。

展覧会図録に用いる写真撮影の際、初めて背中を拝見した筆者はその美しさに息をのみました。

木の素材感ではなく、暖かみのある穏やかで気品あふれる背面。ここまで意識をして造形されていることに心が震えました。

会場では彫刻作品として鑑賞されますが、本来は1200年もの間、国の平和と安寧(あんねい)という人々の願いを受け止めてきた、信仰の対象です。お寺では厨子(ずし)内に安置され、正面から拝観します。したがって、お寺と同じようにご覧いただきたいというのが神護寺様の想いです。一番近くで静かにご本尊を見つめ続けてこられました。

どのようなお姿をご覧いただくのが適当か、開幕後も検討を続けてまいりました。

そしてこのたび、酷暑の中、展覧会にお運びくださる来館者のため、背中を拝見する機会を作ってくださいました!

薬師如来立像の背中部分

おひとりでも多くの方々にご本尊の素晴らしさをより一層感じていただければ、担当者として望外の喜びです。

| 記事URL |

posted by 古川 攝一 (教育普及室) at 2024年08月14日 (水)

夏バテ気味の体に、密教の仏のパワーを感じるのはいかがでしょう?

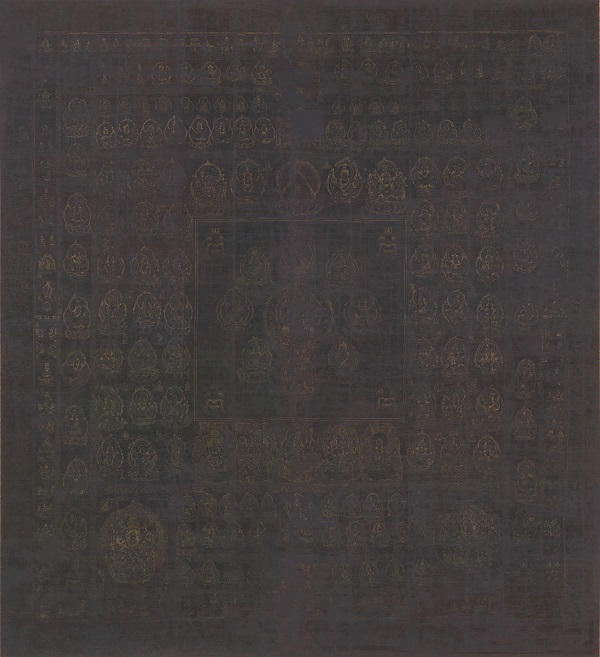

今回は現存最古の両界曼荼羅である国宝の「高雄曼荼羅」についてご紹介します。

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)(りょうかいまんだら、たかおまんだら)の展示風景

平安時代・9世紀 京都・神護寺蔵 【胎蔵界】前期展示(7月17日~8月12日)

そもそも曼荼羅とは、大日如来を中心とした密教の世界を図示したものです。

金剛界と胎蔵界という二つの世界から成り立ちます。

両界曼荼羅(りょうかいまんだら)

右から【胎蔵界】江戸時代・寛政7年(1795)【金剛界】江戸時代・寛政6年(1794) 京都・神護寺蔵 通期展示

こちらは光格(こうかく)天皇の発願によって製作された「高雄曼荼羅」の原寸大摸本

九つの区画に整然と分けられ、規則的な仏の配置を見せる金剛界。

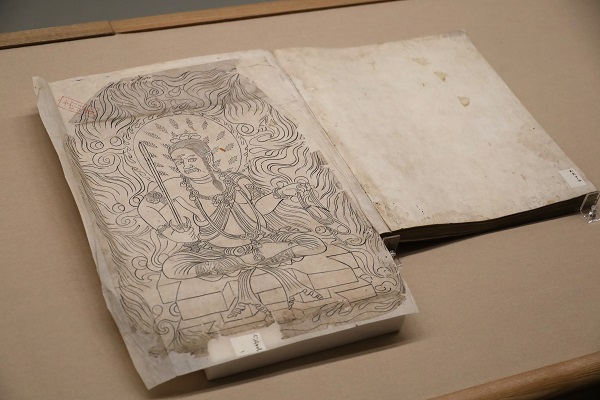

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)

【金剛界】後期展示(8月14日~9月8日)

そして、大日如来を中心に密教の仏たちが広がるように配置される胎蔵界です。

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)【胎蔵界】

大きさも違います。これは、金剛界と胎蔵界が別々に成立し、展開してきたためです。

ともにインド発祥ですが、空海の師匠である、唐の都・長安の青龍寺(せいりゅうじ)にいた恵果(けいか)のときに、金剛界と胎蔵界がセットになったと考えられます。

国宝 金銅密教法具(金剛盤・五鈷鈴・五鈷杵)(こんどうみっきょうほうぐ、こんごうばん・ごこれい・ごこしょ)

中国 唐時代・8~9世紀 京都・教王護国寺(東寺)蔵 通期展示

この持ち帰った曼荼羅を手本に描かれたのが「高雄曼荼羅」です。

天長年間(824~834)、神護寺の灌頂堂(かんじょうどう)にかけるために、淳和(じゅんな)天皇の願いにより制作されました。

当時、空海は神護寺にいたと考えられますので、高雄曼荼羅の制作には空海が密接に関わったと思われます。

重要文化財 弘法大師像(こうぼうだいしぞう)

鎌倉時代・14世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)【胎蔵界】の不動明王部分

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)【胎蔵界】の千手観音部分

彩色をしていないので、輪郭線が際立ちます。

仏の姿、形を正しく描き出そうとする意図が感じられます。

神護寺のお堂の中で見ると、仏たちの姿が浮かび上がり、密教の宇宙観を体感できたことでしょう。

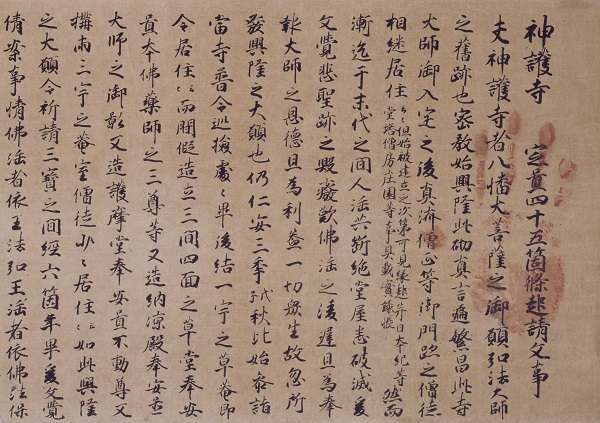

後期に展示される国宝「文覚四十五箇条起請文」に「大師御自筆」と記されるように、平安時代後半には、高雄曼荼羅は空海が直接筆を執(と)った曼荼羅として認識されていました。

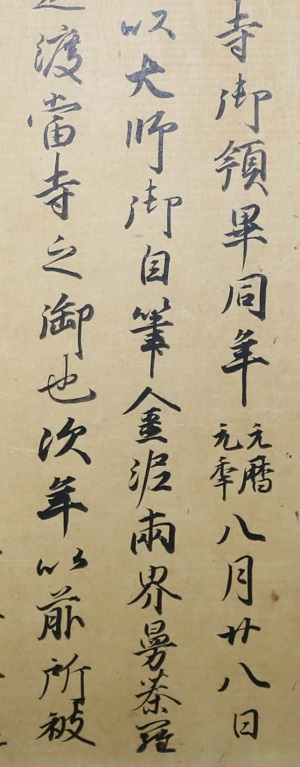

国宝 文覚四十五箇条起請文(もんがくしじゅうごかじょうきしょうもん)(部分)

中山忠親筆 平安時代・元暦2年(1185) 京都・神護寺蔵 後期展示(8月14日~9月8日)

国宝 文覚四十五箇条起請文(部分)

画像の2行目に「大師御自筆」と見えます

まさに聖遺物です。

ですから、高雄曼荼羅に描かれた仏の姿は曼荼羅の模範であり、仏の姿が写されました。

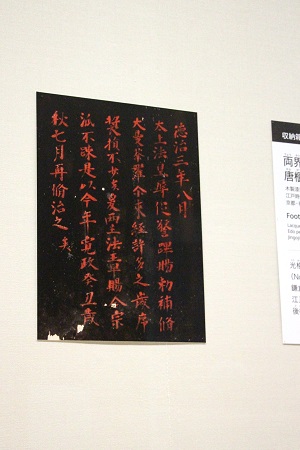

江戸時代 寛政5年(1793) 京都・神護寺蔵 通期展示

会場内のパネル

唐櫃の蓋裏には朱漆で銘が記され、徳治3年(1308)8月に後宇多天皇によって高雄曼荼羅の修理がなされたのち、寛政5年(1793)、光格天皇と後桜町(ごさくらまち)上皇によって再び修理を行った旨が記されています

高雄曼荼羅図像 鎌倉時代・13世紀 東京国立博物館蔵 場面替えあり

また、現在見えにくくなっている銀泥部分を復元した動画、曼荼羅そのものの解説映像などもあり、曼荼羅の世界に没入することができます。

「映像で解説する高雄曼荼羅」のコーナー

密教の仏に包まれる不思議な感覚、ぜひ会場で味わってみてください!

館内には日傘などのご用意がありますが、無理せず休みながらお越しください。

また、会場内は少し肌寒くなっておりますので羽織るものをご持参いただくと良いかもしれません。

| 記事URL |

posted by 古川 攝一 (教育普及室) at 2024年08月02日 (金)

特別展「法然と極楽浄土」その1 浄土宗にまつわる江戸時代の書

6月9日(日)まで開催中の特別展「法然と極楽浄土」のみどころを本展担当研究員がご紹介する1089ブログ。

1回目は、書跡・歴史担当研究員の長倉がお送りします。

本展覧会のみどころのひとつは、法然上人の生きた時代に限らず、江戸時代に至るまでの浄土宗の歴史をおみせしていることです。

ここでは特に第4章「江戸時代の浄土宗」に展示している作品の中から、注目していただきたい書跡をいくつかご紹介します。

まずは伝徳川家康筆「日課念仏」です。

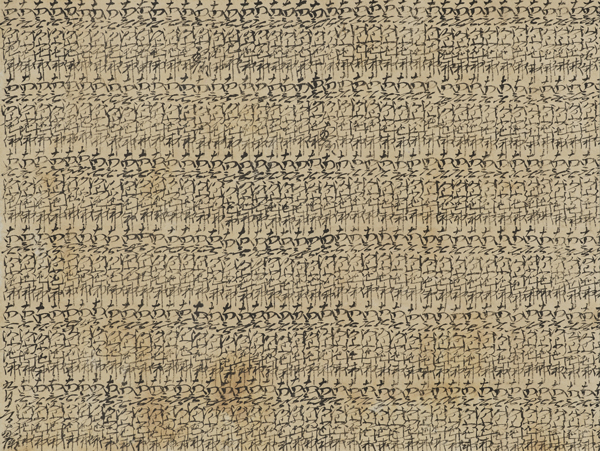

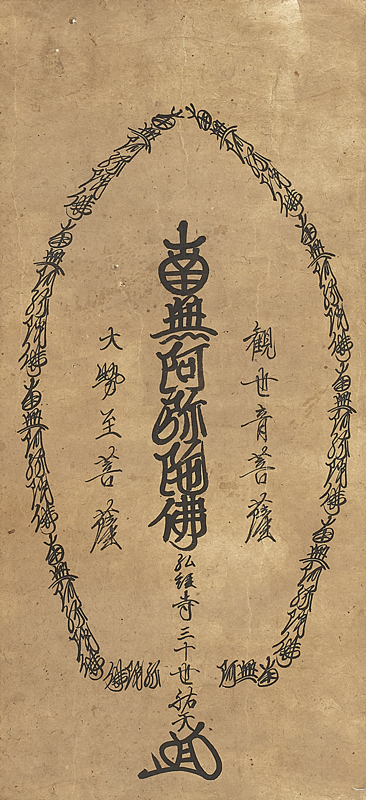

日課念仏 伝徳川家康筆 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵

一度見たら忘れられないこのびっしり感。

名号「南無阿弥陀仏」が整然と、そして隙間なく書かれています

この作品は、徳川家康が晩年に書いたものといわれます。生涯における「罪」を滅しようと、筆を動かしながら、名号を一心に称えたのでしょう。

日課念仏 伝徳川家康筆(左:1段目部分 右:2段目部分)

1段目画像中央、また2段目にも「家康」の文字が確認できます

上から1段目と2段目に「南無阿弥家康」と書かれていますが、なぜこう書いたのかは残念ながら分かっていません。

第4章「江戸時代の浄土宗」展示風景

(右手前)日課念仏 伝徳川家康筆

(左奥)重要文化財 徳川家康坐像 江戸時代・17世紀 京都・ 知恩院蔵 は4月30日から展示中

つづいてご紹介するのは、祐天寺(東京都目黒区)所蔵の「名号」作品の数々です。どれも祐天上人自筆のものです。

祐天上人は弘経寺、伝通院、増上寺などの住持をつとめ、念仏布教に尽力した江戸時代前~中期の高僧です。

この名号を手にすると利益があるといわれ、幕府大奥から一般の人々まで、大変な人気を博しました。

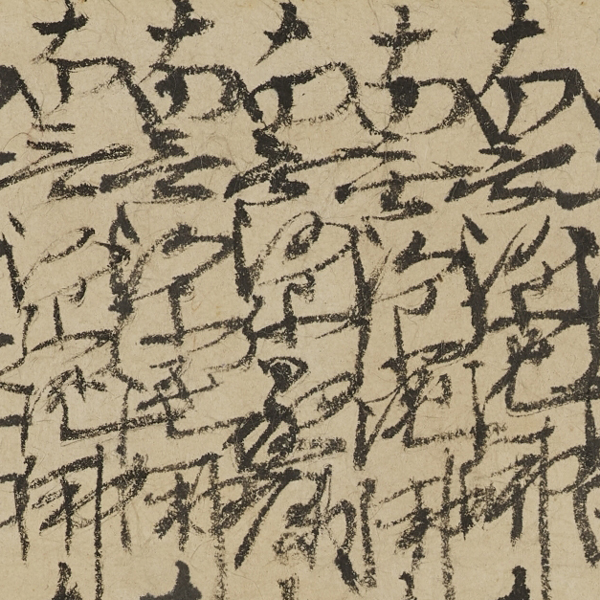

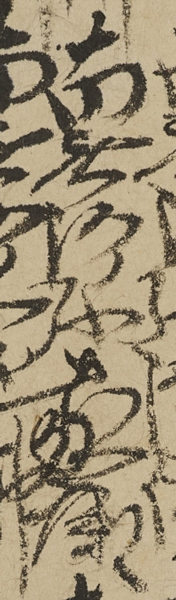

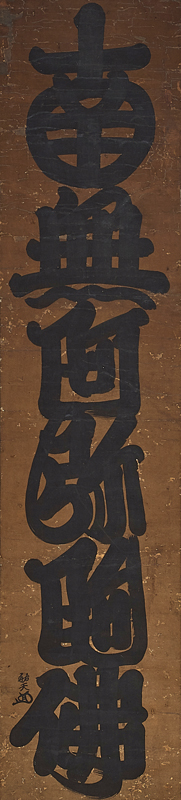

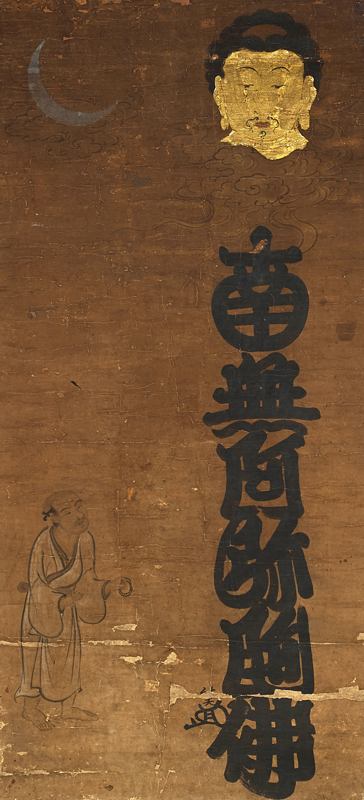

左:六字名号 江戸時代 ・17~18世紀 東京・祐天寺蔵

右:阿弥陀像並六字名号 江戸時代 ・17~18世紀 東京・祐天寺蔵

見どころは、まず筆の太さと四角張った字姿から感じられる圧倒的な存在感です。余白を詰めたような筆の運びも、文字の濃縮度を高めていて独特です。

この文字をみて歌舞伎の看板を思い起こす方もいらっしゃるかと思いますが、歌舞伎の書体が生まれたのは祐天上人の生きた時代からさらに半世紀以上も後のことです。

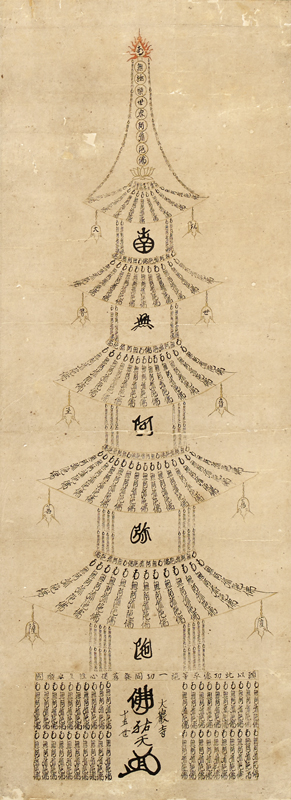

左:宝塔名号 江戸時代・元禄12~13年(1699~1700) 東京・祐天寺蔵

右:十念名号 江戸時代・元禄13年~宝永元年(1700~04) 東京・祐天寺蔵

祐天上人自筆の名号は天井に届く大きなものから、懐に入れて持ち歩けるものまで、大小さまざまなサイズがあります。

それは人々の求めに応じてカスタマイズして作ったからといわれています。

宝塔を名号で描いた作品もあり、独特のデザインが目を引きます。

第4章「江戸時代の浄土宗」展示風景

(右手前)祐天上人坐像 竹崎石見作 江戸時代・享保4年(1719) 東京・祐天寺蔵

ほかにも江戸時代の書跡を多数展示しています。

法然上人の教えが世代をこえてひろく人々に浸透し、受け継がれていく様子を、実際の作品を通して感じ取っていただければと思います。

| 記事URL |

posted by 長倉絵梨子(書跡・歴史担当研究員) at 2024年05月20日 (月)