1089ブログ

台東区立書道博物館の連携企画「呉昌碩の書・画・印」(~2011年11月6日(日))をより深くお楽しみいただくための連載企画をお届けします。

今日はその第1回目、若き日の呉昌碩について。

呉昌碩は、書、画、篆刻に優れた業績を残し、清時代末を飾る大家として知られています。そのうち自身の芸術の第一として最も誇るところであったのが篆刻でした。10代のはじめ頃から篆刻を学び始めますが、家が貧しく、一つの石を刻しては磨き、平らにしてまた刻し、薄くなって手に握れなくなるまでそれを繰り返したといいます。

17歳の時、故郷が太平天国の乱の戦火に巻き込まれ、呉昌碩は5年にわたって苦難を極めた避難生活を強いられますが、乱の収束後は一層芸術に励むこととなります。篆刻では、27歳時に『樸巣印存(ぼくそういんそん)』、そして30代前半の印を集めて『蒼石斎篆印(そうせきさいてんいん)』を編集しており、その研鑽の過程を窺うことができます。浙派(せっぱ)の作風をよく捉えた印のほか、古印の模刻、呉譲之(1799~1870)や徐三庚(1826~1890)、そして趙之謙(1829~1884)らの作風を学んでその技術を高めていきました。

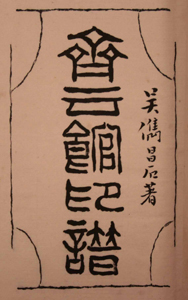

斉雲館印譜(表紙) 呉昌碩作 清時代・光緒2年(1876) 小林斗盦氏寄贈

(注)東京国立博物館にて展示。画像で表示の部分は今回の展示ではご覧いただけません。

『斉雲館印譜』(東京国立博物館にて展示)は33歳頃のものです。呉譲之や趙之謙に倣った完成度の高い印が見られるほか、塼(せん)などの趣を印に採り入れています。そして、浙派の作風をもとにした、重厚かつ古色を持たせた刀法もこの頃にすでに確立されていました。しかし線の表情をわずかに変化させる繊細な表現も見逃せません。

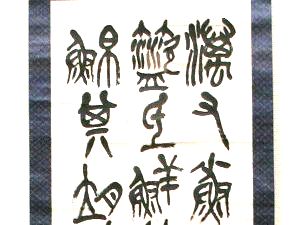

斉雲館 (『斉雲館印譜』 呉昌碩作 清時代・光緒2年(1876) 小林斗盦氏寄贈 より)

(注)東京国立博物館にて展示。画像で表示の部分は今回の展示ではご覧いただけません。

30代後半の呉昌碩は、兪樾(ゆえつ、1821~1906)や、楊峴(ようけん、1819~1896)のもとで学びます。そして37歳時には呉雲(ごうん、1811~1883)、40歳時には潘祖蔭(はんそいん、1830~1890)など、有力な収蔵家のもとで豊富な書跡、拓本、古印、金石資料を鑑賞、研究する機会を得ました。呉昌碩は30代後半から『削觚廬印存(さくころいんそん)』を編集しますが、そこに収録された印は、『斉雲館印譜』のそれに比べて、字や縁をバランスよく組み合わせ、さらに古色をつける技術が飛躍的に上達しています。本展では比較的早い時期、つまり『斉雲館印譜』の後に次ぐ、30代後半から40代前半の印を収めた『削觚廬印存』も東京国立博物館にて展示されており、両者を見比べることでその上達の過程を窺うことができます。

安吉呉俊長寿日利印 (『斉雲館印譜』 呉昌碩作 清時代・光緒2年(1876) 小林斗盦氏寄贈 より)

(注)東京国立博物館にて展示。画像で表示の部分は今回の展示ではご覧いただけません。

呉昌碩の30代は、自身の努力に加えて知遇にも恵まれた時期と言えるでしょう。この時期の研鑽の成果は、早くも40代の篆刻において表れることとなります。

また、呉昌碩はのちに「石鼓文」に学んだ篆書の書法を確立することとなりますが、作品をバランスよくまとめ上げる技術は、若年の頃から親しんだ篆刻によって培われたものと思われます。

(この記事は台東区立書道博物館にて配布の週刊瓦版に掲載されたものです)

| 記事URL |

posted by 中村信宏(台東区立書道博物館) at 2011年09月22日 (木)

トーハクには、本館、表慶館、平成館、法隆寺宝物館、東洋館(現在休館中)、黒田記念館の展示館に加え、

黒門や校倉などの屋外展示や庭園・茶室、資料館があることをご存知の方は多いかと思います。

では、「柳瀬荘」をご存知でしょうか?

「柳瀬荘」は、埼玉県所沢市にあります。

この建物は、電力事業に生涯を捧げ「電力の鬼」といわれた実業家でもあり、茶人としても名高い松永安左エ門氏(1875-1971)の別荘だったものです。

昭和23年(1948)3月にこれまでに収集した美術工芸品とともに、柳瀬荘が当館へ寄贈され、現在は週に1回一般公開をしています。

荘内の主要建物である「黄林閣(おうりんかく)」は、天保15年(1844)、現在の東京都東久留米市柳窪の地に大庄屋の住居として建てられたものを 昭和5年(1930)に故松永氏が譲り受けてここへ移築しました。

そして昭和53年(1978)に江戸時代の民家の特色をよく示すものとして、重要文化財に指定されました。

そのほかに、書院造りの「斜月亭(しゃげつてい)」や茶室の「久木庵(きゅうぼくあん)」などが残されています。

当館では、「黄林閣」の茅葺屋根の保存のため、かまどを使った燻煙を年に3回実験的に行っています。

煙に含まれる化学成分が茅に浸み込んで害虫を駆除する働きがあります。

重要文化財 黄林閣

8月31日燻煙実験が行われたので、その様子を皆様にご紹介したいと思います。

燻煙を行う前には、消防署への事前連絡を忘れずに!火事と間違われては大変です。

そして、いよいよ作業開始。

まず、敷地内でかまどにくべる薪を集めることから始まります。

木を切り、集め、黄林閣まで運ぶ、この作業を繰り返します。大変な重労働です。

こちらがかまど。以前は毎日火が入っていたはずですが、今は、燻煙の時だけしか使用していません。

今回で5回目の燻煙ですが、燻煙史上初の4つのかまど全て使用することになりました!

当館の保存修復課と環境整備室の職員4名がひとり1つのかまどを担当します。

さあ火入れです!緊張が走ります。かまどには枯れた松葉を焚き口に詰め、新聞紙で着火します。

初めは勢いよく燃えるのですが、ここからじっくり火がまわるよう調整していきます。

今回初めて燻煙実験に参加した職員は一番大きなかまどを担当することになり、煙り出しに少し苦戦しています。

4つのかまど全てに火が入り、しばらくすると部屋中に煙がまわりました。

燻煙では、ただ薪を燃すだけでなく煙を出して天井にある茅葺を炙らなくてはなりません。

そのためには、不完全燃焼させてより多くの煙を発生させる必要があります。それがこの作業の難しいところです。

外に出てみると、屋根裏からも煙が出ていました。順調に煙が上がっていることがわかります。

ここから約3時間ほど燻し続けます。かまどのある部屋には煙がかなり充満し、目や鼻がつんとしてきます。

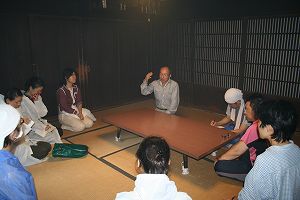

隣の部屋では、合間を縫って保存修復課の職員のミーティングが行われています。

3時間たち、かまどの木はほとんど燃え切り、最後の片付けに入りました。

今回の燻煙実験は夏の暑い時に行いました。特に火のそばで作業をしていた職員は

大変暑かったと思いますが、無事に終了しました。

黄林閣も上野にある文化財同様大切な文化財です。

茅葺屋根は、かつての日本の暮らしの中で守られてきたものです。

以前と同じ環境には出来なくても、これまで人の手で守られてきた文化財を今後も人の手で守っていかなくてはなりません。

様々な技術が発展してきている今、化学薬品を使う燻蒸方法も一つにあるのかもしれません。

しかしながら、古くからのやり方をうまく使いながら行うのが黄林閣には最適だと、研究員は言います。

「燻煙実験」と呼んでいる理由は、今はまだ試行錯誤中だからです。

文化財を守るために実験をくりかえし建物にとって良い方法を考えていきたいと思っています。

また、このような実験を通して、職員自らの手で文化財を守ることで、各々の意識が高まると考えており、

当館ではこれからも燻煙実験を続けていきたいと考えています。

柳瀬荘の公開日は通常毎週木曜日のみですが、10-11月は「柳瀬荘 アート教育プロジェクト」を行います。

当館と日本大学芸術学部の共催による作品展やワークショップを開催するため、公開は木曜日から日曜日となります。

天井の高い座敷など格調高い雰囲気と共に、どこか懐かしさも感じる数少なくなった武蔵野民家をぜひご覧いただきたく思います。

おまけ:燻煙後は数日燻した匂いが取れず、カメラもすっかり匂いがついてしまいました。

かまどの火を担当していたもの曰く、洗濯をしたら水が黒くなったとのことです。

カテゴリ:news

| 記事URL |

posted by 江原 香(広報室) at 2011年09月20日 (火)

こんにちは、平常展調整室の瀬谷です。

秋。

みなさんは秋にはどんなことをしたくなりますか?

わたしは旅をしたくなります。

今年はとくに、特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」(2011年10月25日(火)~2011年12月4日(日))の準備にずっと集中していますので、ふとそんな気持ちになるのかもしれません。

こういうときは、遠くへ連れて行ってくれる絵をみるのが良薬になります。

今日は、国宝室に展示中の「一遍上人伝絵巻(一遍聖絵)」巻第七で、京都へ行ってみましょう!

こちらは本館2階の国宝室。

ゆっくり国宝とご対面いただける部屋です。

展示中の「一遍上人伝絵巻」(法眼円伊筆 鎌倉時代・正安元年(1299))は、

諸国を遊行しながら念仏を広めた時宗の開祖・一遍(1239~1289)の行状を描いた絵巻です。

絵巻ではめずらしい絹地に描かれていて、 平成の本格修理では、裏からも彩色が施されている(裏彩色)ことがわかりました。

なるほど、このやわらかくて深みのある色合いは、そうした技法によっているわけです。

さて、陸奥国江刺(現在の奥州市)から、松島、平泉、常陸、鎌倉、三島、美濃、尾張を経て、

近江から京に入った一遍は、四条京極の釈迦堂につきます。

ここで「南無阿弥陀仏」と記された念仏札を配ると、

それを求めて貴賎老若男女、多くの人が押し寄せ、身動きがとれないほどのにぎわいになったといいます。

今でもお祭り・観光シーズンの四条河原町周辺は身動きがとれなくなりますが、 あのような感じだったのでしょうか。

こちらは、一遍が敬慕した空也上人(903~973)ゆかりの市屋に、一遍らが道場を建て、念仏踊りをする様子です。

見物に来る人たちの生き生きした表情。

有名なこの群集表現は、やはり圧巻です。

場所は、今の七条堀川、西本願寺や龍谷ミュージアムがあるあたりです。

さて、都会に少し疲れたら、郊外に行ってみましょうか。

桂川です。

仕掛けられた梁には川魚がはね、舟の上では鵜匠が鵜をしっかりと抱いています。

水遊びも楽しそうです。

詞書によれば、一遍が桂へ移動したのは5月22日だったとのことで、 ここで病気になってしまったそうです。

旅先で病むのは心細いものですが、 巻第8以降では力を取り戻して、西の丹波方面へ向かい、

さらに北、丹後久美浜へと遊行を続けます。

旅をするとき、私たちはいわゆるガイドブックを参考にするものですが、 北は岩手から、南は鹿児島まで、

多くの寺社や名所、先祖ゆかりの地を遍歴した一遍の旅を踏襲してみるのも、おもしろいかもしれません。

同じように、法然、親鸞、雪舟、芭蕉などの跡を追うのもいいですね。

さぁ、この秋はどこへ行きましょうか。

東博?

国宝室で一遍と京都に行けるのは、10月2日(日)までです!

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 瀬谷愛(平常展調整室) at 2011年09月18日 (日)

「空海と密教美術」展(~2011年9月25日(日))はおかげさまで 入場者40万人達成いたしました。

これまでご来場いただいたお客様に、心から感謝申し上げます。

さて、今回は展示のご紹介ではありません。

トーハクで堪能できるのは、美しい美術品だけではありません。

ご観覧の前や後、お食事やお茶を楽しむことのできるレストランで

「空海と密教美術」展、開催期間中だけ楽しむことのできる特別メニューのご紹介です。

東洋館別棟1階 ホテルオークラレストラン ゆりの木の期間限定セットメニューは3種類。

それぞれセットで各2,000円。

セットにはメイン料理とともに、嬉しくなるようなサイドメニューがついてきます。

爽やかなシソの風味と、ピリリと効いた一味が絶妙な

「国産牛のハンバーグおろしポン酢仕立て」

ライス又はパンとデザート、食後にうれしいコーヒー又は紅茶がセットになっています。

観覧のためのエネルギー補給におすすめの

「鰻と鱧の涼味膳」

九州産の鰻と鱧を使った和食膳です。

ミニ鰻丼、鱧の天婦羅、冷し素麺に香の物、黒酢ところてんなど、残暑を乗り切るのにぴったりのメニューです。

食欲をそそるピリ辛スープと、たっぷりの挽肉で愉しむ

「冷し坦々麺セット」

シュウマイと春巻のほかに、女性に大人気の杏仁豆腐 又は マンゴープリンのデザート付です。

そして、観覧後の楽しいおしゃべりのお供に、「空海」をイメージしたスイーツはいかがでしょうか。

「空」と「海」を連想させる青い部分がレモンゼリー。

白い雲や波を思わせるヨーグルトムースとチーズクリームのハーモニー。

爽やかな味とするっとしたのど越しが魅力です。

単品で400円、 コーヒー付のセットで850円です。

会期終了まで残りわずか。

特別展とともに、レストランゆりの木 特別メニューもお楽しみください!

カテゴリ:2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 広報室Web担当 at 2011年09月16日 (金)

特集陳列「呉昌碩(ごしょうせき)の書・画・印」はじまりました

9月12日(月)、トーハクのある上野は晴れて中秋の名月がきれいに見えました。

皆様はお月見を楽しまれましたか?

さて、平成館企画展示室では、その翌日9月13日(火)から

台東区立書道博物館との連携企画第9弾として、

特集陳列「呉昌碩(ごしょうせき)の書・画・印」の展示がスタートいたしました。

呉昌碩は、清時代末期から近代にかけて活躍した書・画・印の巨匠です。

84歳で生涯を閉じるまで旺盛な創作活動を展開、在世中から多くの人々を魅了してきました。

(手前右)墨梅自寿図 呉昌碩筆 中華民国・民国14年(1925) 青山杉雨氏寄贈 (~2011年10月10日)

呉昌碩は、石鼓文(せっこぶん)の臨書が名高く、

日本に現存する作品が多いことでも知られています。

石鼓文とは戦国時代、前5~前4世紀の石碑の古代文字で、

石が太鼓に似ているので石鼓と呼ばれています。

本展では若書きの40歳代の作品から、最晩年の傑作までをご覧いただけます。

(左)篆書般若心経十二屏 呉昌碩筆 中華民国・民国6年(1917)

(右)臨石鼓文軸 呉昌碩筆 清時代・宣統2年(1910) 林宗毅氏寄贈

臨石鼓文軸(部分)

年を重ねるごとに変化してゆく石鼓文のとらえ方は大きなみどころですが、

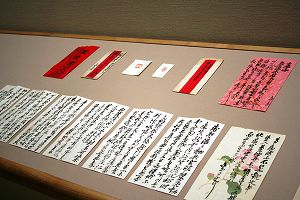

さらに今回は、作品だけでなく手紙などの遺品を通じて、

呉昌碩の人となりを垣間見られる点も、楽しみのひとつです。

たとえば、上海で知り合った日本人の漢学者で書・画・篆刻の創作もした長尾雨山への手紙です。

長尾雨山宛書簡 呉昌碩筆 中華民国・20世紀 京都国立博物館蔵(~2011年10月10日)

自ら作成した印を「あまりできはよくないけれどもらってください」と送る呉昌碩。

雨山が謝礼を送ったため「そんな(お金をとる)つもりで送ったのではない」と現金を送り返しています。

美しい字で綴られた手紙はみているだけでうっとりしますが、

プライベートの書簡の内容は呉昌碩やその作品をより身近にしてくれるように感じます。

本展を連携で企画している台東区立書道博物館での展示には、当館の収蔵品などの作品のほかに

現在、休館中の朝倉彫塑館が所蔵する呉昌碩胸像石膏原型なども展示されており

呉昌碩の姿をより具体的にイメージすることもできます(呉昌碩の「福耳」にもご注目!)。

お散歩をかねて両館をごらんいただけると呉昌碩の世界がより大きく広がるのではないでしょうか。

朝夕に少しずつ秋の気配を帯びてきた上野で、

ぜひ、呉昌碩の書・画・印の数々をご堪能ください。

特集陳列「呉昌碩(ごしょうせき)の書・画・印」は

平成館 企画展示室にて11月6日(日)まで開催しております。

最後に、本展にご協力いただいた皆様に感謝して。結

月例講演会「呉昌碩の書・画・印」

列品解説「呉昌碩について」

| 記事URL |

posted by 林素子(広報室) at 2011年09月14日 (水)