1089ブログ

本日、特別展「北京故宮博物院200選」(~2012年2月19日(日))の開催記念式典が行われました。

写真左:右から銭谷館長と故宮博物院の李常務副院長

写真右:左から程中華人民共和国特命全権大使と近藤文化庁長官

通常ですと開会式後に開幕ですが、1月2日(月・休)から開幕をしているため本日が開催記念式典となりました。

また、開幕日から本日で5日目ですが、連日大変多くのお客様にご来館いただいています。

誠にありがとうございます。

特に、「清明上河図(せいめいじょうかず)」(~2012年1月24日(火)までの展示)の展示室では、大変混雑をしており常に待ち時間が発生しています。

ご来館いただきました皆様には長時間列にお並びいただくなどご迷惑をおかけしています。

多くのお客様にご覧いただけるよう、 運営側も日々努力をしておりますので何卒ご理解いただきますようよろしくお願いいいたします。

パソコンおよびモバイルサイトの公式ホームページでは混雑状況について「会場ライブ」で随時発信していますので、

ご来場の際にご確認ください。 (なお、最新情報については、その都度「ページ更新」をしてご確認いただく必要がありますので、ご注意ください。 )

清明上河図も大変すばらしい作品ですが、この作品以外も本当に貴重な作品が出品されています。

ご来館いただいたお客様からの人気作品としては、

「水村図巻(すいそんずかん)」、「明黄色彩雲金龍文緙絲朝袍(めいこうしょくさいうんきんりゅうもんこくしちょうほう)」、

「康熙帝南巡図巻(こうきていなんじゅんずかん)」、「乾隆帝大閲像軸(けんりゅうていだいえつぞうじく)」などがあります。

[一級文物]「水村図巻」(部分) 趙孟頫(ちょうもうふ) 元時代・大徳6年(1302)

「明黄色彩雲金龍文緙絲朝袍」清時代・嘉慶年間(1796-1820)頃

[一級文物]「康熙帝南巡図巻第12巻」(部分)清時代・康熙30年(1961)

[一級文物]「乾隆帝大閲像軸」清時代・18世紀

この他にもおすすめの作品がたくさんあります。

すでに1089ブログでは、清明上河図のみどころ(ようこそ日本へ!「清明上河図」!前編・後編)を担当研究員がご紹介していますが、

それいがいの作品のみどころについても今後随時、1089ブログの「北京故宮博物院200選」シリーズでご紹介していきますのでどうぞお楽しみに!

カテゴリ:news、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 江原 香(広報室) at 2012年01月06日 (金)

このブログは、「ようこそ日本へ!「清明上河図」!前編」(1月2日掲載)に続く後編です。

作品のあまりの細密なその内容に、ブログ1回では語るに足りず、前後編2回でお届けしております。

(以下、作品の掲載画像はすべて、[一級文物] 清明上河図巻(せいめいじょうかずかん)(部分)

張択端(ちょうたくたん)筆 北宋時代・12世紀 中国・故宮博物院蔵

[展示期間:2012年1月2日(月・休)~24日(火)])

おそらく「清明上河図」の細密な描写は、多くの日本のお客様にとっては、初めてのびっくり体験になるかもしれません。なにしろ、「清明上河図」が国外で展示されるのは初めてなのです。

多くの庶民の当たり前の日常が、生き生きと描かれたこの画巻は、自然と私たちの共感を生みます。おそらく作者の張択端も、皆がこうやって、画巻を眺める様子を予想して描いたに違いありません。とにもかくにも、見ていると楽しい絵なのです。

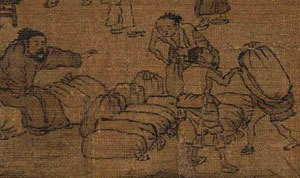

(実寸は約3センチ)

「はいはい、ごくろうさん。そこにおいてね。」よく見るとおじさん、笑顔です。

(実寸は約3センチ)

徴税の役人。「お役人さん、ちょとまけてぇな~。」「あかん、あかん。決まりは決まりや。」

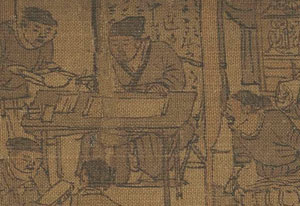

(実寸は約3センチ)

占い師。人の運勢が気になる野次馬は、昔も今も一緒ですね…。

「清明上河図」は、ただの「うまい」絵というだけではなく、その画面から作者の人間への愛や、人間社会への信頼のようなものまで感じることができます。中国の伝統文化は人間の人間性を何よりも重視してきました。中国で「清明上河図」が今も圧倒的な人気を誇っているのは、このようなヒューマニズムの伝統と関係しているように思えてなりません。

(実寸は約3.5センチ)

話上手な物売り。書画のようなものを売っていいますね。実は張択端の自画像かもしれませんね。

(実寸は約3センチ)

銅銭を数える人。ちゃんと勘定あってるかな?

宋代は銅銭の時代でした。宋代史研究にも一級の史料です。

(実寸は約3センチ)

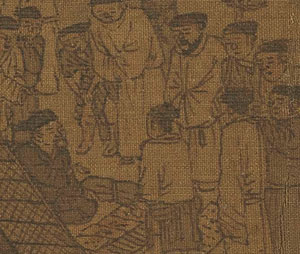

何やら楽しそうなおしゃべり・・・。

(実寸は約2,5センチ)

父母に肩車される子ども二人。「お父ちゃん、あれ買って~!」「しゃあないなぁ。」

ほのぼのとした一場面。

この画が描かれたのは約900年ほど前、12世紀の初めです。このような豊かな市民社会が成立していたことこそが、西洋に先駆けて宋代に近世が成立していたと京都学派が考える根拠ともなりました。

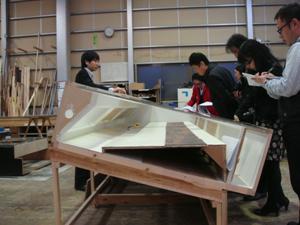

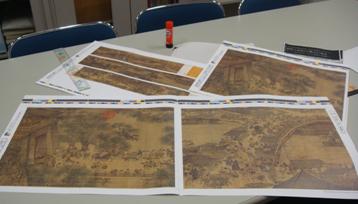

さて今回の特別展にあたり、故宮博物院の、そして中国の至宝である「清明上河図」を迎えるために、作品を安全に展示し、かつ見やすい特別のケースを作りました。そして図録や展示場には、細やかな表現を楽しんでいただくために、故宮博物院から写真の提供を得て、拡大写真も入れました。展示では見にくいかもしれませんが、図録では「橋の下の魚」の表現も、ばっちり楽しんでいただけます。

「清明上河図」特別展示ケースの照明実験

安全に快適に鑑賞できる展示を目指して、毎晩努力が続けられました。

故宮博物院での、慎重な上にも慎重な点検作業

図録の色校正。「清明上河図」のクライマックスシーンは、見開き拡大で楽しんでいただけます。

「清明上河図」には778人ぐらいの人が描かれています。「ぐらい」というのは、あまりにも表現が細かすぎて、人か人でないかがわからないところがたくさんあるからです。ちなみに私が一番好きなのは、どんぶりをかきこむ男(下)、です。

(実寸は約1,5センチ)

顔いっぱいにどんぶり!腹へってたんでしょうな~。

人間って900年前から同じですね!

しかし、この絵画が制作された背後には、徽宗朝の歴史社会的な興味深い背景がありました。おそらく徽宗の治世を喜び、皇帝と臣下たちが共に見るために描かれたのが本図なのでしょう。宋代の宮廷にはこのような絵画が必要とされていたからです。

面白いだけではなく、とっても深い「清明上河図」。今回の「清明上河図」来日のためには、本当に多くの方の努力がありました。もし故宮に行かれることがあったとしても、「清明上河図」は常には展示されておらず、中国でも次にこの作品が見られるのは何年後になるかわかりません。(ましてや、次に来日するのはいつになることか...。)

まさに、千載一遇、一期一会の機会。ぜひトーハクに足をお運びいただき、「清明上河図」の世界を楽しんでいただければ幸いです。

おすすめ!

公式ホームページでは、「清明上河図」の拡大図画をご覧いただける、「清明上河図で遊ぼう!」が公開されています。

また、TOPページ「会場ライブ」では、会場の混雑状況、入場規制等についてご案内しております。

併せてご利用ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 塚本麿充(東洋室) at 2012年01月04日 (水)

「清明上河図」が、はじめて中国を離れ、ここ日本で特別展「北京故宮博物院200選」(~2012年2月19日)にて公開されています。2012年1月24日(火)までの限定公開です。今回はこの魅力あふれる中国絵画史上の傑作について前後編2回に渡ってお話したいと思います。

(以下、作品の掲載画像はすべて、[一級文物] 清明上河図巻(せいめいじょうかずかん)(部分)

張択端(ちょうたくたん)筆 北宋時代・12世紀 中国・故宮博物院蔵

[展示期間:2012年1月2日(月・休)~24日(火)])

私がはじめて「清明上河図」を見たのは、1999年、建国50周年を記念して開かれた故宮博物院の大展覧会でした。当時は太和殿の西回廊が絵画展示室となっており、まだ大学院に入りたての私は、先生につれられて初めて北京に赴きました。初めての中国、初めての北京で、紫禁城の巨大な空間に驚き、行けども行けども尽きない金色の瓦に圧倒されました。

私たちの見学旅行は12日の行程で10日間毎日故宮に通い、ギャラリーで作品を見るというものでした。先生方は作品を見始めると、一つの作品の前からまったく動きません。2日も3日も同じ場所で同じ作品を見ています。何をそんなに見ているんだろう、当時の僕はそう思っていました。ところが、やはりしっかりと見ないと中国の絵画作品はよくわからないのです。

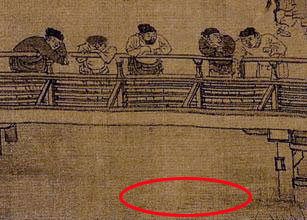

たとえば、「清明上河図」には、橋の上から下をのぞきこんでいる人々が描かれています。

赤い円で囲った辺りを見つめているようです。何があるのでしょうか?

一見すると何気なく水面をながめているようにみえますが、実はよくみると、水の中には魚が泳ぐ姿が淡墨で描かれており、人々はこの魚を見ていたのです。この時私は初めてこのことを教えてもらいましたが、ガラスケースの向こうに魚の姿が見えたとき、背筋に寒いものさえ感じました。日本の絵画とはまったく違う世界がここにあるんだ、ということがわかったからです。

淡墨で描かれた魚群

宋代は中国絵画の写実表現が最高峰に達した時代でした。宋画に“いいかげんな”描写はありません。何を見ているのか、何をしているのか、画家はすべてを計算して描いているのが、宋代絵画の特質です。「清明上河図」は、私に中国絵画の画技のすごさを教えてくれた作品でもありました。

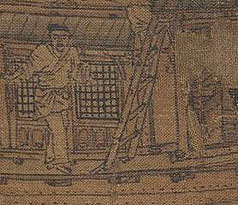

(実寸は約5センチ)

この船の細密描写!ロープや板の一枚一枚まで描かれます。

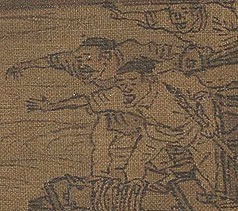

(実寸は約2センチ)

「おいおい何してるんだぃ、ぶつかっちまうよ!」声まで聞こえてきそうな描写です。

(実寸は約2,5センチ)

船に渡された板を渡る人。いかにも、「おっとっと(汗)」って感じです。うまい!

(実寸は約3センチ)

「あれ、ちょっと上司にあっちゃったかな。まずいな…」って場面でしょうか。

私が二度目に「清明上河図」を見たのは、南京師範大学美術学院に留学中の2002年のことです。「晋唐宋元書画国宝展」と題されたこの大展覧会は、故宮、遼寧省博物館、上海博物館の名品が一堂に会した、まさに画期的大展覧会でした。この千載一遇のチャンスを逃すまいと、南京師範大学からも特別バスが出て、私を含む学生たちは大挙上海へと赴きました。この時は「清明上河図」を見るための4時間待ち、5時間待ちの行列が深夜に至るまで延々と続き、「清明上河図」が中国の人々の心に占める比重の大きさに圧倒されました。私も「清明上河図」を見たい一心で、毎朝4時から列に並んだ一人です。同じことは、2004年の遼寧省博物館でも繰り返されました。まさに、中国人の「心の絵」といってもよい作品が「清明上河図」なのです。

北京・首都空港では巨大な清明上河図が飾られています。

(後編も近日公開予定です。お楽しみに!)

カテゴリ:研究員のイチオシ、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 塚本麿充(東洋室) at 2012年01月02日 (月)

新年明けましておめでとうございます。

昨年は東日本大震災により、多くの人命が失われ、未曾有の被害が生じました。ここに心からのお見舞いを申し上げますとともに、今年が復旧復興に向けた力強い一年となりますようお祈り申し上げます。

東京国立博物館は文化庁提唱の文化財レスキュー事業(被災文化財等救援事業)に参加しています。海水や汚水につかった被災地の博物館資料に応急措置を施しつつ、安全な環境に一時保管し、安定化処理などを行う作業に協力しています。息の長い活動として本年も継続して行っていきたいと考えております。

東京国立博物館は今年140周年を迎えます。「まだ、たった、140年」は今年の「博物館に初もうで」のキャッチコピーですが、明治5年(1872年)の開設以来多くの皆様に支えられて、今日に至っております。

1月2日(月・休)から皆様への感謝の気持ちをこめて所蔵作品のなかから選りすぐりの名品の特別公開(~2012年1月15日(日))を行います。

どうぞ皆様おそろいでおこし下さい。

今年は、日中国交正常化40周年でもあります。

これを記念し、1月2日(月・休)からは特別展「北京故宮博物院200選」を開催します。この特別展では北宋時代の絵巻で神品ともたたえられる「清明上河図」(~1月24日(火)まで展示)が中国国外で初めて展示されます。

また、秋に開催される「中国 王朝の至宝展」など中国関係の特別展の開催を予定しております。どうぞ御期待下さい。

この他本年は、春に特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」、夏に生誕100年記念特別展「青山杉雨の眼と書」秋に古事記1300年 出雲大社大遷宮「出雲 聖地の至宝」など東京国立博物館140周年にふさわしい特別展を用意しております。

文豪 森鴎外は、大正6年(1917年)12月から大正11年(1922年)7月まで東京国立博物館の前身である帝室博物館の館長を勤めました。森館長時代の大正7年(1918年)には従来の陳列方法を一新して時代区分を定め、時代別陳列を実施するなど博物館の充実に貢献されました。

実は今年は1862年生まれの森鴎外の生誕150年に当たります。今年は森鴎外にちなんだ講演会などの催しも企画したいと思っています。

本館前にて 140周年記念で誕生したキャラクターと

「ブンカのちからにありがとう」をキャッチフレーズに、「トーハク」は、今年も文化財の収集保存、修理、調査研究、展示公開に努めてまいります。「行ってよかった、またこよう」と思われるような博物館を目指したいと思っております。

また、「ブンカの力にありがとう」キャンペーンの一環として「140周年ありがとうブログ」の公開をいたします。

館職員、館内のさまざまな仕事に従事されている方々、合計140名がトーハクで送る日常の中で「ありがとう」と言いたいことについて綴ったブログです。

キャンペーン期間中の2012年1月~2013年3月の間にこちらのウェブサイトでお届けいたします。

本日は、記念すべき第1回目が公開されます。併せてご覧いただければ幸いです。

どうぞ2012年もよろしくお願い申し上げます。

カテゴリ:news

| 記事URL |

posted by 銭谷眞美(館長) at 2012年01月01日 (日)

特別展「北京故宮博物院200選」(2012年1月2日(月・休)~2月19日(日))の開幕まであと4日となりました。

会場内は、展示の最終確認、照明調整を行っていますが、その合間をぬってNHK日曜美術館の撮影も進められています。

「青花龍濤文八角瓶」を撮影している様子

皆さん真剣な表情で撮影されています

放映は、2012年1月8日(日)9:00~10:00(再放送:2012年1月15日(日)20:00~21:00)、

「皇帝たちを虜にした悠久の美~北京故宮の至宝~ 」というタイトルで

作家の浅田次郎さんを迎え「清明上河図」や「青花龍濤文八角瓶」など故宮博物院のコレクションの魅力をたっぷり紹介していただけるとのこと。

とても楽しみです。

みなさまも日曜美術館をご覧いただき、会場にもぜひ足をお運びください。

会場でほんものを見てから日曜美術館を見るのもいいかもしれませんね!

カテゴリ:news、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 江原 香(広報室) at 2011年12月30日 (金)