1089ブログ

梅雨明けして夏本番、花火大会などの催しには浴衣姿でお出かけになる方も多いのではないでしょうか。浴衣(ゆかた)は裏地の無い単(ひとえ)仕立ての〈きもの〉、使われる生地は多くが木綿(もめん)ですが、〈きもの〉のように形が一定の衣服においては、「色」や「模様」を施す技術がとても重要な意味を持ってきます。日本では中世以降、「小袖(こそで)」と呼ばれた〈きもの〉が衣服の中心でした。しぼり、描絵(かきえ)、摺箔(すりはく)、刺繍(ししゅう)、友禅染(ゆうぜんぞめ)―小袖を彩る技術がもっとも多様に、また高度に発展したのは江戸時代でした。

(左)「風流花之香遊・高輪の季夏」喜多川歌麿(1753?~1806)筆 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵

(右)「河原の夕涼み」歌川豊国(1769~1825)筆 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵

(いずれも8月2日(日)まで本館10室にて展示)

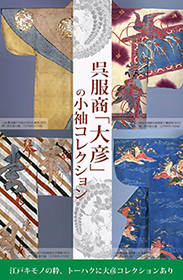

現在、本館特別1室・特別2室で開催中の特集・呉服商「大彦(だいひこ)」の小袖コレクション(8月2日(日)まで)では、江戸時代の小袖の優品を多く展示しています。この特集に展示されている小袖はすべて、明治から大正にかけて活躍した呉服商「大彦」こと大黒屋・野口彦兵衛(のぐちひこべえ、1848~1925)が集めたものです。

現在、本特集に展示中の作品より拡大。小袖に表わされた優美なデザインも見どころですが、ぜひ実物を間近にご覧ください。非常に手の込んだ絞りや刺繍、染めが施されていることがわかります。

野口彦兵衛が江戸時代の小袖を蒐集したのは、明治20~30年代です。当時、江戸時代の小袖は古着として売買されており、そこに歴史的、美術的価値が見出されることはほとんどありませんでした。小袖のコレクターとして著名な野村正治郎(のむらしょうじろう、現在コレクションは国立歴史民俗博物館蔵)や、吉川観方(よしかわかんぽう、現在は奈良県立美術館・京都府立総合資料館・福岡市博物館蔵)等が、近世の染織品の蒐集に力を注ぎ、コレクションを築き上げたのは明治期後半から大正期にかけてです。大彦のコレクションは、質の高さもさることながら、現在知られる小袖コレクションのなかでも比較的早い時期に形成されたという点は注目に値するでしょう。

野口彦兵衛と妻、幸。

江戸時代嘉永元年、江戸両国に生まれた野口彦兵衛は、幕府御用達の名の通った呉服商に奉公、のちに呉服問屋大黒屋に見込まれて婿入りしました。

明治8年(1875)、東京日本橋橘町2丁目に呉服商「大彦」を開業します。

また、大彦コレクションの小袖には、野口彦兵衛が書き付けたとみられる紙札が多く付随することも特徴のひとつです。紙札には「安永頃」「文政頃」のように制作年代を指す言葉や、「御殿模様」「加賀染」など模様や技法による分類が見られ、野口彦兵衛が江戸時代の小袖について独自の考証を試みていたことがわかります。

帷子 白麻地葵筏網模様 江戸時代・18世紀(現在特集にて展示中)と紙札

「第五十五号 文化頃 御殿もよふ 茶屋染/麻 地白 網ぼし水葵筏/留袖」

紙札に記された分類について、ブログ記事「大彦コレクションと友禅染」で詳しく紹介されています。こちらも併せてご参照ください。

先見の明とも言うべき小袖コレクションを築いた野口彦兵衛ですが、その本分は友禅染という伝統的な染色技術を駆使し、独創的なデザインを表現した〈きもの〉=作品を制作する工芸家でした。高級呉服の生産は京都というのが常識であった明治20年代、野口彦兵衛は「東京ならではの染を作る」という覚悟で染工場を設立、自ら職人の育成にあたります。消耗品としての枠を超え、〈きもの〉は美術的な価値を持つという意識から、ひとつひとつに題名を付けた作品を次々と世に送り出します。野口彦兵衛の手掛けた〈きもの〉は「大彦染」と呼ばれ一世を風靡、大彦は髙島屋や三井と並び称される呉服商となります。

野口彦兵衛作 夜会服「ポピイとマーガレット」明治30年頃 (この作品は展示されていません)

野口彦兵衛が手掛けた「大彦染」は、江戸時代の小袖のデザインとは異なる、当時の人にとって斬新な趣向であったようです。

〈きもの〉を制作する工芸家として、またコレクターとして、野口彦兵衛はどのような人物であったのか。自身による著述はあまり遺されていませんが、当時の新聞記事や刊行物によって、野口彦兵衛の事績や人柄が浮かび上がってきます。野口彦兵衛は、政治家や研究者、芸術家など、実に幅広い交遊関係を築いたようです。

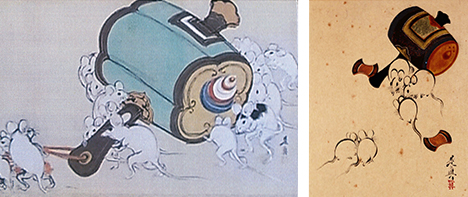

なかでも柴田是真(しばたぜしん、1807~91)は、野口彦兵衛の創作に対する姿勢に大きな影響を与えたひとりと考えられます。江戸に生まれた柴田是真は蒔絵(まきえ)師として、また絵師として精力的に活躍し、国内外に多くの作品を遺しました。明治維新を迎えたとき、柴田是真は齢60を超えていましたが、創作意欲は全く衰えることなく、遂には漆で絵を描く「漆絵(うるしえ)」という独自の創作を始めます。浅草に居を構えた柴田是真ですが、生まれは野口彦兵衛が呉服商・大彦を開業した日本橋橘町のあたりでした。そうした縁もあったのか、野口彦兵衛は柴田是真に入門して絵の手ほどきを受けるなど、晩年の柴田是真の制作活動を目の当たりにします。野口彦兵衛は柴田是真に対し、深く敬慕の念を抱くとともに、柴田是真の絵こそ東京人の趣味を反映するものと考え、自らの創作への摂取に努めます。

(左) 大黒屋の屋号にちなみ、柴田是真が野口彦兵衛のために描いた「大黒図」 個人蔵

(右) 柴田是真作「漆絵画帖」より「大黒図」東京国立博物館蔵

(いずれの作品も展示されていません)

初代・龍村平蔵(たつむらへいぞう、1876~1962)もまた、野口彦兵衛と深く親交を結んだ工芸家のひとりです。京都の龍村平蔵は「織物」一筋、「染物」を扱う東京の野口彦兵衛とは、表現を可能にする技術も拠点も異なりますが、創作に対する考え方において二人には相通ずるところがあったのでしょう。叔父が呉服商であったことから京都西陣(にしじん)の織物の世界へと進んだ龍村平蔵は、明治27年に織元として独立しました。海外からもたらされたばかりのジャガード機(経糸の複雑な上げ下ろしを自動で行なう機械)を積極的に取り込み、手機の技を駆使して、次々と新しい紋織物を生み出して脚光を浴びます。しかし、龍村平蔵の生み出した織物は、世の中の評価が高いほど、たちまち模倣され量産されるということが繰り返されました。そこで龍村平蔵は、誰にも真似できない境地、美術的要素を織物に表現することができないかと考えます。こうした龍村平蔵の想いを支援したのは、当時、東京美術学校(現・東京藝術大学)校長であった正木直彦(まさきなおひこ)をはじめ、第23代内閣総理大臣等も務めた政治家・清浦奎吾(きようらけいご)や洋画家の黒田清輝(くろだせいき)らです。この時、龍村平蔵を支援したメンバーは、いずれも野口彦兵衛と交流のある人物でした。彼らの後押しもあって龍村平蔵は正倉院宝物や名物裂(めいぶつぎれ)を研究、さらに復元を成し遂げ、大きな足跡を残します。

(左) 龍村平蔵作「古代裂地模造 有栖川錦」大正期 東京国立博物館蔵

(右) 龍村平蔵作「法隆寺四天王紋旗裂模造」大正13年 東京国立博物館蔵

(いずれの作品も展示されていません)

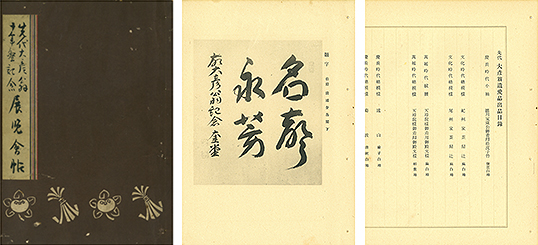

野口彦兵衛は大正14年に没しますが、没後十年の節目に、野口彦兵衛の手がけた作品と、蒐集した江戸時代の小袖コレクションを展観する、大規模な回顧展が行なわれました。この展覧会の図録には、清浦奎吾が題字を揮毫、野口彦兵衛と深い親交があった正木直彦、洋画家・和田英作(わだえいさく)、そして龍村平蔵が、野口彦兵衛の業績を称える熱のこもった賛文を寄せています。

昭和9年11月25日から30日のあいだ日本橋髙島屋において開催された

「先代 大彦翁十年祭記念展覧会―翁の遺作品ならびに遺愛品特別展観」図録

目録により、野口彦兵衛の遺愛品=小袖コレクションから60領展示されたことがわかります。

龍村平蔵は、大彦の店に野口彦兵衛を初めて訪ねたときのことを回想し、「顔を見るなり翁(野口彦兵衛)は、どうも多年染織業に御盡力下さってまことに御苦 労様で御座います、との御挨拶で、辞し去るまでの間は唯々感激の世界であった」と述べ、この日のことは生涯忘れることができないと記しています。

少々意外なことですが、野口彦兵衛は、〈きもの〉の創作において、自身が集めた江戸時代の小袖のデザインを模倣することはありませんでした。こうした温故知新―古きをたずね、新しきを知る―ともいえる姿勢は、新しいものを生み出すには「ものに対する見聞を広くし、鑑識を高め、その取捨に明敏でなければ」という野口彦兵衛の言葉と重なります。

野口彦兵衛が丹精込めて集めた江戸時代の小袖コレクションは、かつて200領以上あったといわれますが、震災や戦災により数を減らします。

しかし散逸することなく大切に保管され、昭和40年代に東京国立博物館の所蔵となりました。

現在開催中の特集では、大彦コレクションの中でも選りすぐりの小袖をご覧いただけます。

会期も残りあとわずかとなりました。

染繍さまざまな技巧を凝らした江戸時代の小袖、華麗な意匠美をどうぞお楽しみください。

特集 呉服商「大彦」の小袖コレクション

2015年6月9日(火)~8月2日(日) ※7月7日(火)から後期展示になりました。

東京国立博物館 本館 特別1室・特別2室

大彦の小袖コレクション、その数はおよそ140領。

現在東京国立博物館が所蔵する江戸時代の小袖の半数近くが

大彦コレクションにあたります。

まさに、トーハクに大彦コレクションあり。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 高木結美(特別展室アソシエイトフェロー) at 2015年07月28日 (火)

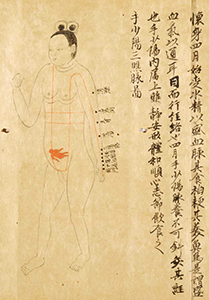

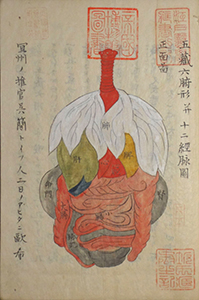

日本の医学は、江戸時代の中頃にオランダから入ってきた西洋医学の影響をうけて、大きく進歩しました。それに対し、古くから日本で行われていたのが「養生」です。養生とは、健康に注意し,病気にかからず丈夫でいられるようにつとめるという意味です。近年、さまざまな養生のあり方が、病気を予防する医学の立場から注目されています。

現在、本館15室では「養生と医学」(2015年7月7日(火) ~2015年8月30日(日))をテーマに特集展示をしています。

神農図 楊月筆

室町時代・16世紀

東京国立博物館蔵

重要文化財 銅人形 岩田伝兵衛作

(展示では胸部は開けていません)

江戸時代・寛文2年(1662)

東京国立博物館蔵(松平頼英氏寄贈)

17世紀ころになると、この十二経絡や「つぼ」を、紙製や木彫りの銅人形に付けて学習する方法が普及し、胴(銅)人形師という職人も登場しました。さきほどの神農図の横で、ややうつむきかげんにしている銅人形は、金属の網の表面に色分けした十二経絡を巡らし、内部の骨格や内臓の様子が見えるのが特徴です。同じ人物が製作したものが、ドイツのハンブルグ州立民俗学博物館に所蔵されていますが、両者の表情がずいぶん違っているので、おそらく何人かのモデルがいたのだと思います。

銅人形 康野忠房作

江戸時代・貞享元年(1684)

東京国立博物館蔵

人体解剖模型

江戸時代・19世紀

東京国立博物館蔵

国宝 医心方 巻第22 婦人部

丹波康頼編 江戸時代・17世紀

東京国立博物館蔵

巨登富貴草 (左は巨人のくしゃみで脱出した主人公の拡大図)

多紀元悳著、粟田口蝶斎筆 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵(徳川宗敬氏寄贈)

江戸時代中頃の養生論は、その目的が長寿にあり、神気を養い、色欲を遠ざけ、飲食を節することにありました。でも、人々の生活にゆとりがでてくると、養生の内容も変化してきます。したいことをがまんするよりも、「よく生きる」ことや、身体を動かすための武道が奨励され、「生活の病」にかからないための方法を説いた養生書などが登場してきます。

覆載万安方 巻第54

梶原性全著、坂璋筆

江戸時代・天保5~6年(1834~35)

東京国立博物館蔵

一般には、江戸時代の庶民について、貧しい生活のなかで、病気に対する知識をもたず、ろくに医師の診察も受けられなかったというような印象が持たれています。ところが、実際には医療について関心をもち、灸をすえたり、湯治に出かけるなどして健康の維持につとめ、必要に応じて医師の診断を受けていた人が少なくありませんでした。

現代では、薬や注射で、手間をかけずに病気を治せると考えてしまいがちですが、病気にならずに長生きするために日頃何をしたらよいかを求めていた江戸時代の人々の考え方を、もう一度見直すことも大切ではないでしょうか。

| 記事URL |

posted by 高橋裕次(保存修復課長) at 2015年07月24日 (金)

「クレオパトラとエジプトの王妃展」キッズデーを開催するほー!

![]() パンパカパーン!

パンパカパーン!

![]() みなさんにスペシャルなお知らせがあります。

みなさんにスペシャルなお知らせがあります。

![]() あります! だほ。

あります! だほ。

![]() お子さんのミュージアムデビューにぴったり、夏休みの自由研究にもお役立ち、そんなイベントを「クレオパトラとエジプトの王妃展」で開催します。

お子さんのミュージアムデビューにぴったり、夏休みの自由研究にもお役立ち、そんなイベントを「クレオパトラとエジプトの王妃展」で開催します。

![]() 開催します! だほ。

開催します! だほ。

![]() そのイベントとは…

そのイベントとは…

![]() イベントとは…

イベントとは…

![]() 7月27日(月)のキッズデーです!

7月27日(月)のキッズデーです!

![]() トーハク初なんだほ!

トーハク初なんだほ!

![]() 7月27日(月)は、本来は休館日ですが、キッズのために特別に開館することになりました。

7月27日(月)は、本来は休館日ですが、キッズのために特別に開館することになりました。

中学生以下のお子さんとその保護者、付添いの方限定の開館日です。小・中学生だけの参加もできますよ。

![]() ぼくも参加できるんだほ。

ぼくも参加できるんだほ。

※トーハクくんは永遠の5才です。

![]() 有料の託児サービスも行っています。事前予約制ですが、余裕があれば当日申込みもできます。

有料の託児サービスも行っています。事前予約制ですが、余裕があれば当日申込みもできます。

託児室は正門プラザに設置されています

![]() 当日は「クレオパトラとエジプトの王妃展」がご覧いただけます。そのほか、特別展のショップは開いていますが、総合文化展(平常展)や常設のミュージアムショップ、レストランは閉まっているのでご注意ください。

当日は「クレオパトラとエジプトの王妃展」がご覧いただけます。そのほか、特別展のショップは開いていますが、総合文化展(平常展)や常設のミュージアムショップ、レストランは閉まっているのでご注意ください。

![]() 平成館1階のラウンジなら、お弁当やおやつを食べたり、ジュースを飲んだりしてもOKなんだほ。

平成館1階のラウンジなら、お弁当やおやつを食べたり、ジュースを飲んだりしてもOKなんだほ。

![]() 館の外で召し上がる方のために、当日に限り再入館もできます。

館の外で召し上がる方のために、当日に限り再入館もできます。

![]() キッズデーだけのお楽しみ企画もあるんだほ。

キッズデーだけのお楽しみ企画もあるんだほ。

ぼくはギャラリートーク「古代エジプトのなぞ ミニ探検」が楽しみなんだほー!

![]() ギャラリートークでは、研究員がわかりやすく、楽しく、おもしろく作品の解説をします。

ギャラリートークでは、研究員がわかりやすく、楽しく、おもしろく作品の解説をします。

研究員と一緒に、古代エジプトのなぞに迫ります

![]() ワークシートもあるんだほ。

ワークシートもあるんだほ。

![]() 「クレオパトラ新聞」ね。展覧会を見て気がついたこと、わかったことをシートの空欄に記入していくと、自分だけの新聞ができあがります。

「クレオパトラ新聞」ね。展覧会を見て気がついたこと、わかったことをシートの空欄に記入していくと、自分だけの新聞ができあがります。

![]() 夏休みの自由研究になるんだほ。

夏休みの自由研究になるんだほ。

![]() トーハクくんに、夏休みの宿題はないけどね。

トーハクくんに、夏休みの宿題はないけどね。

![]() はっ…!

はっ…!

![]() ご来館の記念に、撮影スポットにも、ぜひお立ち寄りください。

ご来館の記念に、撮影スポットにも、ぜひお立ち寄りください。

![]() 古代エジプトのお姫さまの髪かざりや王さまの頭巾があるんだほ。身につけて写真が撮れるんだほー!

古代エジプトのお姫さまの髪かざりや王さまの頭巾があるんだほ。身につけて写真が撮れるんだほー!

毒蛇に我が身を噛ませて自害したというクレオパトラにちなんで、蛇のぬいぐるみもご用意しています

※決して蛇に襲われているわけではありません

![]() トーハクくんの大好きなぬりえコーナーもあるのよ。

トーハクくんの大好きなぬりえコーナーもあるのよ。

![]() 古代エジプトのお姫さまのぬりえなんだほ。

古代エジプトのお姫さまのぬりえなんだほ。

ひとあし先に、トーハクくんはクレオパトラのぬりえに挑戦しました

※ぬりえのデザインは変更する場合があります

![]() まあ、わたしにそっくりだわ。トーハクくん、ありがとう。

まあ、わたしにそっくりだわ。トーハクくん、ありがとう。

![]() ……だけど、ぬりえの方が美人なんだほ(ボソッ)。

……だけど、ぬりえの方が美人なんだほ(ボソッ)。

![]() 聞こえてるわよ。

聞こえてるわよ。

![]() …!

…!

![]() 授乳スペースやおむつ替えの環境も整っています。ベビーカーでのご観覧もできるので、小さなお子さん連れでも、展覧会をお楽しみいただけます。

授乳スペースやおむつ替えの環境も整っています。ベビーカーでのご観覧もできるので、小さなお子さん連れでも、展覧会をお楽しみいただけます。

![]() 7月27日(月)、待ってるほー!

7月27日(月)、待ってるほー!

トーハク初のキッズデーです。ご来館をお待ちしています!

![]() さてと。キッズデーの紹介も終わったことだし、トーハクくん、ちょっと東洋館裏に来てちょうだい。

さてと。キッズデーの紹介も終わったことだし、トーハクくん、ちょっと東洋館裏に来てちょうだい。

![]() !!!

!!!

カテゴリ:2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2015年07月22日 (水)

「あらまあ、あの軍団が来るの? 炊き出しはあるのかしら?」

奥さん、違います。石○軍団ではありません。

その軍団は、永遠を守る軍団なのです。

「永遠? 裕○郎さんの?」

…奥さん、一旦そこから離れましょうか。

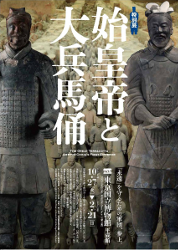

紀元前221年、初めて中国を統一した「始皇帝」。

その永遠を守る軍団「兵馬俑」がトーハクにやってくるのです。

梅雨の中休みとなった、7月10日(金)。

トーハクでは、特別展「始皇帝と大兵馬俑」(10月27日(火)~2016年2月21日(日))の報道発表会が行われました。

今から約2200年前に「最初の皇帝」を名乗り、中国大陸に統一王朝を打ち立てた秦の始皇帝。

始皇帝の肖像 秦始皇帝陵博物院蔵 ※参考画像。展覧会には出品されません

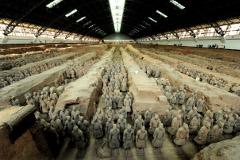

その陵墓のほど近くに埋められた「兵馬俑」は、20世紀の考古学における最大級の発見のひとつと謳われ、

出土以来、新しい知見と驚きをもたらし続けています。

1号兵馬俑坑(中国・陝西省)

本展は、バリエーション豊かな兵馬俑と始皇帝にまつわる貴重な文物を一堂に紹介し、

始皇帝が空前の規模で築き上げた「永遠の世界」の実像に迫る展覧会です。

当日は、展覧会ワーキンググループのチーフを務める、川村佳男主任研究員から展覧会の概要について紹介がありました。

あまり知られていませんが、日本で初めて兵馬俑を展示したのは実はトーハク!

1976年3~5月に開催した「中華人民共和国古代青銅器展」で3体の兵馬俑が展示されました。

その後も兵馬俑の出品される展覧会は数多くありましたが、

トーハクで催される「兵馬俑の展覧会」は、今回が初めてです。

本展で展示される兵馬俑は全10体。

「将軍俑」をはじめとする軍人の俑だけでなく、馬飼いの「馬丁俑」、芸人の「雑技俑」などバラエティーに富んでいます。

百戦錬磨の武将

将軍俑 秦時代・前3世紀 秦始皇帝陵博物院蔵

鋭い眼光の射手

跪射俑 秦時代・前3世紀 秦始皇帝陵博物院蔵

謎の巨漢

雑技俑 秦時代・前3世紀 秦始皇帝陵博物院蔵

兵馬俑は約8千体もあるといわれており、単体ごとの魅力もさることながら、

それらが並んで出土した発掘現場「兵馬俑坑」の迫力は圧倒的。

本展ではトーハクならではのスケール感で、軍団としての兵馬俑の迫力を感じていただくために、実物の兵馬俑とともに、約70体の精巧なレプリカで兵馬俑坑を再現します。

展覧会場(画像はイメージです)

これまでとは違った兵馬俑の魅力に出会うことができそうです。

「まあ、こちらの軍団もタレント揃いなのね。…特殊車両とかはないのかしら? ほら、西○警察みたいな。」

奥さん…それは…少しマニアックなところを持ち出してきましたね…。

しかし、よいご質問です。

特殊車両、ではありませんが、実は

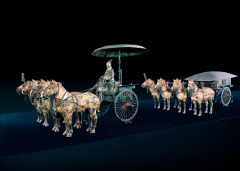

始皇帝が実際に乗ったとされる馬車を青銅で細部まで再現した「銅車馬」も本展注目の作品なのです。

今回出品されるのは、残念ながら原品ではなくレプリカですが、

約6千もの部品と完全に写し取られた彩色の文様はまさに圧巻!

(左)【複製】1号銅車馬 (右)【複製】2号銅車馬 (原品)秦時代・前3世紀 秦始皇帝陵博物院蔵

1号銅車馬の御者は、ライフル…ではなく、弩(クロスボウ)を装備

複製とはいえ、2両を同時にご覧になれる機会は大変貴重です。

始皇帝の愛車(!?)を是非ご覧ください。

また、これらの兵馬俑、銅車馬に加えて、始皇帝の陵墓を中心とする陵園や始皇帝が暮らした咸陽(かんよう)宮殿遺跡から出土した作品からは、始皇帝の夢見た「永遠の世界」を垣間見ることもできます。

権力の重さ?

両詔権 秦時代・前3世紀 秦始皇帝陵博物院蔵

高度なインフラ技術

取水口/L字形水道管/水道管 戦国~秦時代・前3世紀 秦咸陽宮遺址博物館蔵

さらに、今回の展覧会では秦のサクセスストーリーにも迫ります。

従来からの春秋・戦国時代における他国との争いという視点だけでなく、

西方や北方に暮らしていた「西戎(せいじゅう)」、「匈奴(きょうど)」といった民族との関係を示す文物も登場し、

秦のダイナミックな歴史を感じることができる展示をお楽しみいただけるのではないかと思います。

秦初期の歴史を伝える鐘

秦公鐘 春秋時代・前8~前5世紀 宝鶏青銅器博物院蔵

北方草原とつながる豪華な短剣

玉剣・金剣鞘 春秋時代・前8~前7世紀 梁帯村文菅所蔵

さあ、いかがでしょう!?

奥さん、いえすべての皆様注目の展覧会はこの秋開催です。

本展覧会をより楽しんでいただくための情報満載のブログも計画中。

どうぞお楽しみに!

写真はすべて (C)Shaanxi Provincial Cultural Relics Bureau & Shaanxi Cultural Heritage Promotion Center

カテゴリ:news、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 田村淳朗(広報室) at 2015年07月17日 (金)

なんとも愛らしい子犬たち5匹。この子たちは、朝顔の咲く野原で遊んでいるようです。右端の子は、じゃれて茶色の子の背中に乗り上げ、ちょっと首をかしげた白い子と視線を交わしています。左の画面に移って、茶色の子は、どうやら朝顔のツルをおもちゃにし、くわえて引っ張っているみたいです。後ろ足で首をかく左端の白い子のポーズは、実際によく見かける犬のしぐさですよね。足の裏が土で汚れているように描かれているのも、野原で走り回ったこの子のやんちゃさを伝えてくれます。

五者五様のポーズで無邪気に遊ぶ姿はカワイさ全開!当館のアイドル、ナンバー1(犬だけにワン!)といってよさそうな有名な作品です。一緒に描かれた朝顔は、これが子犬であるというスケール感を伝える役割も果たしています。

朝顔狗子図杉戸 円山応挙筆

江戸時代・天明4年(1784) 東京国立博物館蔵

仲よしの3匹

朝顔のツルをおもちゃに

足の裏の汚れがやんちゃな証拠

見ていてすがすがしさが感じられるのは、元気に遊ぶ子犬たちの白や茶色にくわえて、朝顔の鮮やかな群青と緑、杉板の茶色に映える清涼感あふれる配色によるところが大きいでしょう。朝顔のツルが子犬たちをゆるやかにつないで曲線を描き、子犬たちの体や、朝顔の花と葉の丸っこい形が反復して、ゆったりとしたリズムを刻んでいるのも心地よく素敵です。上の方に何も描かず広く残し、思い切って下3分の1に寄せて描いた意表をつく構図(これについては後でまたふれます)、木目の美しい無地の杉板画面(金箔が貼られたり地色が施されていた痕跡はありません)、そこに映える優美で清涼感あふれる色と形、あまりにも高い完成度に驚かされます。

近づいてみてみると分かるのですが、子犬の毛並みの描写は徹底していて、毛の一本一本が白や茶色の絵の具を使ってごくごく細い筆で描かれています。さわったらふんわりとやわらかそうな質感描写、現代用語でいえば「もふもふ」というのでしょうか。眼や鼻もごく丁寧に形作られて表情がとらえられていますし、右画面左端の子は口を開き、内側に朱を塗って口の中を表わしつつ歯まで描かれています。このように丁寧な描写の一方で、耳はささっと「S」字状に簡略に描かれています。この描き方は、背景をほとんど省略した思い切りのよさとつながっているでしょう。要するに、描写の足し算、引き算が絶妙なのです。

口の中まで細かい描写

「S」字状に描かれた耳

この絵を描いたのは、あの円山応挙(1733~1795)。応挙は、描く対象の徹底した観察による「写生」をもとに、そこに見事な整形をほどこして、それまでの画とはちがう、本物らしさが前面に迫ってきながら上品な香りを放つ絵の数々を生み出して、江戸時代中期、18世紀後半の京都で絵画界を席巻しました。応挙が多くの門人たちを育てたことによって、その流れは円山四条派という大河となり、その伝統が近代以降にまでつながっていったことは、よくご存知でしょう。応挙と同時代の小説家で『雨月物語』で有名な上田秋成(1734~1809)は、「絵は、応挙の世に出て、写生といふことのはやり出て、京中の絵が一手になつた事じや」(『胆大小心録』)、つまり当時、京じゅうが応挙風の絵だらけになったと証言しています。

描かれた場所は、尾張国、現在の愛知県海部郡大治町馬島(あまぐんおおはるちょうまじま、名古屋駅から西へ5~6キロ)に位置する天台宗の古刹(奈良開基とも平安開基ともいわれる)明眼院(みょうげんいん)の書院。書院は、寛保2年(1742)の建立ですが、内部の障壁画は、天明4年(1784)に数え52歳の円山応挙によって描かれました。そのうち、廊下を仕切る引き戸、杉戸のひとつとして描かれたのが「朝顔狗子図杉戸」にほかなりません。この書院は、明治時代に三井財閥総帥の益田孝(鈍翁)が買い取って品川御殿山の邸に移築、昭和8年(1933)に当館へ寄贈されました。現在、当館本館北側の庭園内に建ち「応挙館」と呼ばれて親しまれています。庭園開放の時期に、ぜひ外観をご覧ください。

応挙館外観

明眼院は、日本最古の眼科専門の医療施設として知られ、お寺の言い伝えでは、応挙も眼の治療に通い、回復のお礼として障壁画を描いたとされます。想像してみてください。眼の治療に来た人々をはじめ善男善女が廊下を歩いていくと、向こうに杉戸がみえ、下の方に絵があって子犬たちが遊んでいる。それは、まるで廊下と地続きのようにみえる。そうした視覚効果をねらって、思い切って下に寄せて描いたのではないでしょうか。お寺には小さい子どもたちも来ていたでしょう。廊下を歩く子どもたちにとっては、この絵はちょうど眼の高さ。杉戸の直前まで来て、思わず子犬たちをすくいあげたくなったかもしれません。

応挙は、子どもたちにこそ、この絵を見せたかったのかも・・・。

この絵にはモデルがいたのではないか、それは、応挙自身がペットとして飼っていたか、近くで飼われていた子犬ではないか、と想像する研究者もいます。応挙は、これ以外にも掛幅などで愛くるしい子犬たちを描いた作品を多くのこしていますが、いずれも全身白毛の子犬と基本茶色で手と口の周りだけ白毛のコロコロとした子犬を組み合わせて描いているからです。それだけ、身近なところに題材を見出したような親しみやすさのある絵ですし、なによりも画面にあふれる画家の優しいまなざしが、じんわりと感じられます。

応挙以前の絵画にはほとんどなかった子犬だけの絵。じゃれ合う子犬たちの愛くるしさといったら、たまりません。実物の前に立って胸キュンキュンしてみませんか?そうすれば、キャンキャン鳴き声が聞こえてくるかもしれません。展示は、本館8室にて2015年8月2日(日)まで。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 山下善也(絵画・彫刻室主任研究員) at 2015年07月16日 (木)