1089ブログ

2012年1月から2013年の3月まで、東京国立博物館140周年を祝って「ブンカのちからにありがとう」キャンペーンを行います。

キャンペーン期間中は特別企画展示やイベントが盛りだくさんです。

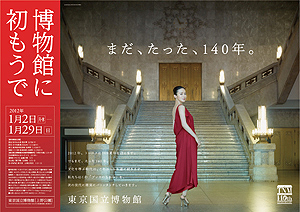

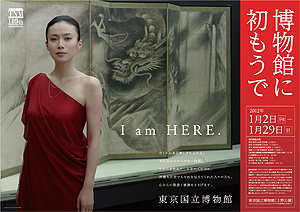

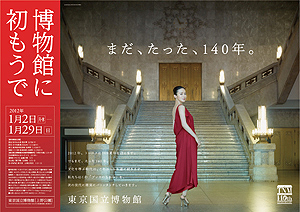

キャンペーンのトップを飾るのは、「博物館に初もうで」(2012年1月2日(月・休)~1月29日(日))。

その年の干支に関連した展示や、獅子舞や和太鼓演奏(ともに1月2日(月・休)、3日(火)開催)などの日本の伝統芸能など、日本のお正月を満喫できると毎年大盛況のイベントです。

2012年の「博物館に初もうで」はさらにスペシャルなイベントが行われます。

新しい年と開館140周年を祝い、1月2日(月・休)午前10時よりに本館前にてご来賓の方々をお迎えして鏡開きのセレモニーを実施します。

そしてなんと!スペシャルゲストには、「ブンカのちからにありがとう」キャンペーンポスターにご登場いただいた、女優の中谷美紀さんをお迎えします。

ポスター撮影のときにお会いしましたが、本当にお美しい方でいらっしゃいました!

1089ブログでも以前ご紹介したこのキャンペーンポスターはすでに駅や街中で掲出されていますが、その反響の大きさに、当館職員も驚くほどです。

中谷さんご登場のキャンペーンポスター

そのほか、今年は干支の辰にちなんで、浅草・金龍の舞(1月2日(月・休))の披露や、館所蔵の名品の特別公開(1月2日(月・休)~1月15日(日))などが行われます。

毎年お越しいただいている方も、初めての方も楽しめるトーハク140周年のスペシャルな「博物館に初もうで」。

ご家族そろってぜひお出かけください!

| 記事URL |

posted by 広報室Web担当 at 2011年12月23日 (金)

平成館1階の考古展示室に、新たに「飛鳥時代の古墳:古墳時代Ⅴ」コーナーが新設されました(2011年12月13日(火)~)。

当館の考古資料は、先史分野(旧石器~弥生時代)や有史分野(奈良~江戸時代)に比べ、明治時代以来の収集活動によって原史分野(古墳時代)が比較的充実していました。

ところが、終末期古墳が築かれた飛鳥時代は前方後円墳が消えて副葬品が著しく減少し、考古資料が大変少ない時期です。

奈良県東大寺の正倉院でも、聖武法皇七七忌の献納品目録『国家珍宝帳』にみえる武器類は藤原仲麻呂の乱(764年)の戦闘で持ち出されてしまって(!)、とくに甲冑はまったく残っていないことは有名です。

(文献史料でも同じですが・・・)歴史の復元は、時代・時期によっては容易ではありません。

このような中で、このたび2009年(平成21年)に御寄贈頂いた大阪府河内地域の終末期古墳・塚廻(つかまり)古墳出土資料を軸に、飛鳥時代の展示を新設することができました。

歴史時代(有史分野)の展示部分との橋渡しとして、古代律令国家形成期の展示は、長年の“悲願”であったともいえます。

塚廻古墳出土品 大阪府南河内郡河南町平石 塚廻古墳出土 古墳(飛鳥)時代・7世紀 大阪・平石塚廻古墳調査会寄贈

当館の日本考古資料による展示は、以前、表慶館の8つの部屋で行われていましたが、1999年の平成館開館に合わせて、現在の本格的な日本考古の通史展示としてオープンしました。

本展示室は1150㎡の規模で、四方の長大な壁ケースに特色があります。最大の北壁ケースは約40m(日本一!)です。

1996年(平成8年)の計画段階から、この特色を活かすべく検討が重ねられた結果、旧石器時代から江戸時代までを12のテーマに分けて、日本列島の歴史的展開を描き出すことが構想されました。

如何にして、この長大なケースで飽きさせることなく歴史像の展開を見て頂けるか・・・。それには展示の構成や方法とともに、展示デザインが重要と考えられました。

そこで、文化庁が1992年にアメリカ合衆国ワシントンで開催した日本考古展を担当された米スミソニアン博物館機構の展示デザイナー:J・ゼルニックさんに、展示デザイン全般を担当して頂くことになりました。

基本的に、観覧者の正面には作品だけで、テーマパネル以外は壁面上部の中解説とケース手前のキャプション・小解説だけとし、見学・鑑賞に集中して頂けるように工夫されています。

各時代は壁色と共に、最上部のタイムラインと呼ばれる色分けで区別され、色彩でも全体の調和が保たれています。

ちなみに、今回の新コーナーも全体の中に自然な形で組み込まれていますね。当館デザイン室の矢野賀一さんの力作で、これも見所の一つです。

新コーナーは緑のタイムラインです。

さて、本コーナーのテーマである終末期古墳は、墳丘の版築工法、横口式石槨の漆喰、前室床面に敷詰めた塼(せん=煉瓦)状榛原石や緑釉の棺台、乾漆技法の夾紵棺・漆塗籠棺が特色です

随所に、当時の先端技術であった寺院建築・仏像製作などの影響が強く見られます。

緑釉棺台残片 大阪府南河内郡河南町平石 塚廻古墳出土 古墳(飛鳥)時代・7世紀 大阪・平石塚廻古墳調査会寄贈

また副葬品でも、刺繍用の金糸・銀糸、金象嵌大刀や緑秞の原料である鉛ガラス製の玉類など、終末期古墳の主な特徴が揃った姿をみることができます。

金糸・銀糸(左)、螺旋状金線・銀製七宝飾金具(中)、金象嵌大刀(右)

大阪府南河内郡河南町平石 塚廻古墳出土 古墳(飛鳥)時代・7世紀 大阪・平石塚廻古墳調査会寄贈

これらの急激な変化は、飛鳥時代が古代東アジアにおける激動の時代であったことと密接な関係があります。

6~7世紀の古代東アジアは、中国の隋(581年)・唐(630年)が律令を軸とした統一国家を完成し、倭(日本)は600年以降、遣隋使・遣唐使を派遣して先進文化の摂取に努めました。

その一端は、奈良県飛鳥寺(法興寺:590年頃)・法隆寺(607年)や、各地の初期寺院の建立に表れています。

しかし、7世紀中頃には朝鮮半島の百済(660年)・高句麗(668年)が相次いで滅亡し、百済復興を目指した倭も663年に唐・新羅連合軍に破れるなど、国家存亡の危機に立たされます。以後、国際的緊張関係の中で、日本は急速に律令国家の建設を進めてゆくのです。

当時の政権の中枢に近い人々は、伝統的な古墳文化と大陸の新しい文化の融合・衝突という狭間で揺れ動いていたようです。その有様は、まさに終末期古墳という従来とはまったく異なる古墳への劇的な変化によく表れています。

展示の主役である大阪府塚廻古墳は、7世紀代の一辺約40mの大型方墳で構成される平石古墳群の最後の古墳です。

北方2㎞にある南河内郡磯長谷は「王陵の谷」(近つ飛鳥)とも呼ばれ、6~7世紀の天皇陵古墳をはじめとして、大型終末期古墳が集中する磯長谷古墳群が分布しています。

平石古墳群の被葬者も、激動の時代を勝ち抜いた古代有力豪族であったに違いありません。

このコーナーを通じて、日本列島の古代国家成立期の中でもっとも波乱に満ちた飛鳥時代に到来した古代東アジア文化の新しい息吹を感じ取って頂ければ幸いです。

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2011年12月22日 (木)

こんにちは。平常展調整室の酒井です。

ブログは初めてです。どうぞよろしくお願いします。

さて、今日は刀剣の魅力を少し書かせていただきたいと思います。

刀剣は刃物であるため焼刃がついています。その焼刃の模様のことを刃文(はもん)といいます。

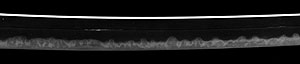

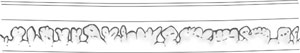

今回は、この刃文について、本館13室で展示している長船長光(おさふねながみつ)の太刀から説明したいと思います。

![]()

以下画像全て 国宝 太刀 銘 長光 鎌倉時代・13世紀

(~2012年2月19日(日)展示)

この太刀は今から約750年前に長船長光という刀工によって作られたものです。

長船派は鎌倉時代中期に備前国(岡山県)で興った日本刀の流派で、以降中世末期に至るまで大きく栄えました。

さて、この太刀の刃文をみてみましょう。

中ほどをみると、チョウジの実をならべたような刃文がみえます。

この刃文を丁子乱(ちょうじみだれ)と呼びます。

丁子乱

刃の幅に高低差があって、何とも賑やかで華やかな印象を受けます。

さらに、先端の方を見てみると、今度は半円形の凹凸が連なっている刃文となっています。

こうした刃文を互の目(ぐのめ)といいます。

互の目

丁子乱に比べ高低差が少なく穏やかな印象を受けませんか。

下から上へと辿っていきますと、その刃文は複雑な変化をみせながらも、全体としてはよどみなくまとまっています。

こうしたリズミカルな刃文の統一感こそ、この太刀が名刀である理由のひとつといえます。

なお、刃文はこうした抑揚のあるものもありますが、直線的なもの(直刃(すぐは))、わずかにウエーブがついたもの(のたれ)もあります。

常時12口の様々な刃文をみせる刀剣を展示していますので、お好みの刃文をお探しになってみてはいかがでしょうか。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 酒井元樹(平常展調整室) at 2011年12月21日 (水)

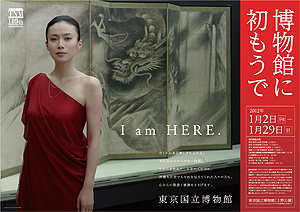

開館140周年の記念ポスターへ女優・中谷美紀さんにご出演いただきました!

本館の中央階段を背景に振り返るシーンと、龍の絵を背にした凛と立つお姿の2バージョンです。

すでにJR上野駅などでご覧いただいて、そのインパクトを体験されている方もいらっしゃるかと思います。

当館の人気作品、菱川師宣の「見返り美人図」が本歌になっています。

菱川師宣筆 江戸時代・17世紀(展示予定は未定)

中谷さんとともに写っているのは、曽我直庵が描いた龍の絵です。

龍図屏風 龍虎図屏風のうち 曽我直庵筆 安土桃山~江戸時代・17世紀

開館140周年記念特集陳列「天翔ける龍」2012年1月2日(月・休)~1月29日(日)展示

直庵は安土桃山時代を代表する水墨画の巨匠。対面してこの絵をみると、その圧倒的な迫力を感じることになりますが、描かれた当時この屏風は、戦国武将の背後に立てられたものかも知れません。つまり武将の威厳を象徴する絵です。それだけの強さをもつ絵なのです。この絵の力強さに拮抗できる人物はそういないでしょう。中谷さんと初めてお会いしたのは、特別展「長谷川等伯」(2010年2月23日(火)~3月22日(月)) に関連した雑誌の撮影でした。国宝「松林図屏風」と共演されたとき、中谷さんのたたずまいからあふれる優雅さは「松林図」と甲乙付け難いとその場にいた誰もが感じました。

近年は「JIN-仁-」(2009年、2011年・TBS)で花魁「野風」役を演じられるなど、演じる役の幅もますます広げられています。その多忙なお仕事の合間に、何度か東京国立博物館においで下さり、特別展や総合文化展をご覧いただきました。先人たちが遺してくれた数々の品々をご覧になるとき、中谷さんの歴史に対する真摯なお気持ちがひしひしと感じられます。それは能や茶道といった伝統文化、伝統芸能をご自身で実践され深い造詣がおありになるからでしょう。案内する側は、身の引き締まる思いもたびたびです。世界展開されるお仕事のためと思いますが、さまざまな場面で研鑽を深める中谷さんに頭が下がります。

一方で、無理にお願いして見学させていただいた「JIN」の張詰めた撮影現場では、野風さんのいでたちのまま、スタジオの食堂でおそばをご馳走してくださいました。そんな中谷さんの分け隔てのないお人柄が、皆さん魅力を感じる所以でしょう。ほんとうに拝みたくなるほどです。

ポスター撮影は、モントリオール公演後の日本凱旋舞台「猟銃」(2011年)の全国公演中にかかわらず、時間をとっていただきました。限られた時間でこれだけのクオリティのポスターが完成したのは、フォトグラファー・杉田知洋江さんの尋常ではない感性、実力とともにスタイリスト、ヘアメイクといった多くのスタッフの方々と、当館広報室の綿密な打合せによって生み出されたものでしょう。そのなかで中谷さんの類稀なプロフェッショナル魂が発揮されたのだと思います。

映画「源氏物語 千年の謎」(2011年・東宝)や、お正月から放映される「聖なる怪物たち」(2012年・テレビ朝日)といったドラマで中谷さんのご活躍をご覧いただいた方が、このポスターを目にされることで、東京国立博物館に少しでも関心を持っていただく機会になれば望外の喜びです。

ますます活躍の場を高め、広げられていく「辰女(たつおんな)」(辰年生まれのご自身談)・中谷さんとともに、皆様も天かける龍のごとく一年をお過ごしいただくよう祈念いたします。

| 記事URL |

posted by 松嶋雅人(特別展室長) at 2011年12月20日 (火)

12月に入り、街はすっかりクリスマスムードです。トーハクでは、12月11日(日)に、この時期の毎年恒例のサロン・ド・ソネットによるコンサートが開催されました。ヴァイオリニストの千葉純子さんら3人の素晴らしい演奏による、美しい楽曲が平成館のラウンジに響き渡りました。

このトリオコンサートで演奏されたチャイコフスキーの最高傑作、ピアノ三重奏曲は「偉大なる芸術家の思い出に」と名づけられています。チャイコフスキーの尊敬していた教育者であり偉大なるピアニスト、ニコライ・ルビンシュタインの死に際し、彼がその苦悩の中で作り上げたこの曲は、ピアノとバイオリン、そしてチェロにより演奏されます。3つの楽器が交互に奏でる主旋律が複雑に絡み合うため、タイミングや音のバランスを取ることが大変難しい曲でもあります。

3人の実力や息がぴったり合わないとこの曲の素晴らしさが表現できないのです。

(そのくらい難しい曲なんです)

主催のサロン・ド・ソネット代表、齋藤京子さんの解説の後、バイオリン:千葉純子さん、ピアノ:川井綾子さん、チェロ:海野幹雄さんが登場。

(左)主催のサロン・ド・ソネット代表 齋藤京子さん

(右)クリスマスカラーのドレスも素敵です

クリスマスカラーのドレスとタキシード。

まさにこの時期らしい演出です。

バイオリン、ピアノそしてチェロからあふれ出すメロディーははまるで人生を彩るかのように激しさを増し、時に止まったような静けさを持ち、抑揚に満ちたドラマチックなものでした。

「偉大なる芸術家の思い出に」は何と45分の大作!

しかし聞き入るとあっという間。

感動の45分間でした。

(左)千葉純子さん、(右)川井綾子さんと海野幹雄さん

その後、チェロ曲のショパン「序奏と華麗なるポロネーズ」、そしてバイオリン曲のサラサーテ「ツィゴイネルワイゼン作品20」が続きました。

実は2003年から開始したこのトーハクとサロン・ド・ソネットのコンサート、この日何と41回目の演奏を迎えることができました。

今後とも、多彩な音楽をお届けしていきます。

次回42回目は来年6月を予定しております。

4つものピアノコンクールの優勝者、岡田博美さんの独奏と新内節の第一人者、富士松小照さんによるコンサートです。

どうぞお楽しみに。

カテゴリ:催し物

| 記事URL |

posted by 樋口理央(総務課長) at 2011年12月18日 (日)