1089ブログ

TNM&TOPPANミュージアムシアターが10万人目のお客様をお迎えしました!

5月11日(金)は晴天にユリノキの花が咲く、絶好のトーハク日和でした。

この日、VR作品 「洛中洛外図屏風 舟木本」を上演中の

TNM&TOPPANミュージアムシアターでは、

10万人目のお客様をお迎えし、記念セレモニーが行われました。

12:00上演回のあとに、サプライズでセレモニーがスタート。

右から凸版印刷文化事業推進本部の中村本部長、銭谷館長、ミュージアムシアター・ナビゲーター。

上演終了後の会場で、この回でご来場10万人達成したことをご報告、

銭谷館長がお礼のご挨拶をするとお客様から温かい拍手をいただきました。

そして、中村本部長がご挨拶とともに、上演作品にちなんだ記念品の贈呈についてお知らせすると、より大きな歓声が!

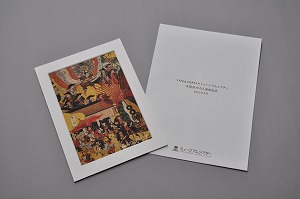

東博140周年記念グッズ「洛中洛外図屏風(舟木本)高品位複製」と同じデータを使用した記念品。

左隻の祇園祭の情景の原寸大複製です。

銭谷館長から、会場の皆様を代表して東京都・葛飾区からお越しの羽佐田美佐子さんに記念品を贈呈。

羽佐田さんは、ミュージアムシアター上演日の金・土・日・祝日にご来館の際にはまず

シアターの予約をしてから、展示を楽しまれているとのことです。この日は4回目のミュージアムシアターでした。

今回は特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」を、お姉様の鬼澤幸子さんと一緒に観にいらしたそうです。

VR作品「洛中洛外図屏風 舟木本」の感想を伺うと、

「作品の細かい描写や制作当時の背景などがわかりやすかったです」とお話くださいました。

セレモニーのクライマックス、記念品贈呈。

羽佐田さん、ご協力いただきありがとうございました。

VR作品 「洛中洛外図屏風 舟木本」は

当館所蔵の「洛中洛外図屏風 舟木本」を、高精細の画像でご覧いただきながら、

そこに描かれている17世紀初頭の京都の生活や文化について

解説をお聞きいただくことができるというものです。

5月は、「京の名所今昔」と「京の芸能―かぶき―」をテーマにした解説です。

今も当時の面影を残す清水寺や、現代とは異なり女性が演じていた歌舞伎の様子など

ナビゲーターの表情豊かな解説に引き込まれ、絵の中の世界を実感していただけます。

VR作品 「洛中洛外図屏風 舟木本」の上演は7月1日(日)まで、

6月以降は、解説テーマが「京の信仰」と「京の政」に変わります。どちらもお見逃しなく!

ミュージアムシアターは毎週 金・土・日・祝、10:00、11:00、12:00、14:00、15:00、16:00に上演、

当日予約制で、本館1階エントランスにて受け付けています。

カテゴリ:催し物

| 記事URL |

posted by 林素子(広報室) at 2012年05月15日 (火)

色鮮やかな作品が連なる第4章『華ひらく近世絵画』。有名な絵師たちの個性がひしめき合っています。

『至宝とボストンと私』第4回目は、絵画・彫刻室研究員の金井裕子(かないひろこ)さんと、屏風のコーナーを見てみましょう。

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」屏風のコーナー

『作品の力を、自らの力に』

広報(以下K):「華ひらく近世絵画」は、まさに華のある作品がそろっていて楽しいです。特に長谷川等伯筆 龍虎図屏風など、屏風の作品が目を引きますね。

金井(以下カ):そうですね。近世、つまり江戸時代に入ると、富裕層に拡大に伴って、大きな部屋を区切ったり、彩りを加えたり、空間をデザインしたりする屏風が多く作られるようになります。

K:なるほど!確かにこれだけの大きな屏風を飾るとなると、相当大きなお屋敷でないと難しいかもしれませんね。

カ:この第4章では、ぜひ色々なお部屋に入っていく気持ちで見てみてください。

K:さて、この中から金井さんのおすすめはどちらの作品ですか?

カ:私のおすすめはこの作品です。

韃靼人朝貢図屏風(だったんじんちょうこうずびょうぶ)

伝狩野永徳筆 安土桃山時代・16世紀後半

K:とてもきらびやかで、素敵な屏風ですね。

ところで、「韃靼人」とはどこの国の人ですか?

カ:もともとは中国中央部の人々が、北方(現在のモンゴル東部)の民族を指して呼んでいた言葉です。

中国の南宋時代、北方民族を描いた作品が流行しまして、それが日本でも人気の画題となったようです。

K:なぜ日本人が韃靼人の絵を欲しがったのでしょうか?

カ:歴代の中国の中央政権は、常に北方民族からの攻撃に悩まされていました。そのため、「韃靼人は強い民族」というイメージが定着したようです。

この作品は、その韃靼人をはじめとする異民族が朝貢、つまり貢物を捧げるために皇帝の下へ訪れる光景を描いていますので、作品を見る側は「強い民族を従えている」というイメージをもって見ることが出来るというわけです。

K:それは大変気分が良いですね。

カ:そうですよね。

龍や虎などは、強いイメージがあるでしょう?それと同じように、日本では、韃靼人にも強いイメージがあったので、画題として人気がありました。

K:欲しがる理由が分かる気がします。

海からも陸からも、いろいろなところから集まってくる様子がいきいき描かれていますね。

カ:ええ。でも元々はもっとたくさんの人が描かれていた可能性があります。

画面の人々は、向かって左の方向に進んでいますね。実はこの作品はもっと左にも絵が続いていたようなのです。

というのは、滋賀県の観音寺に「王会図屏風」という作品があるのですが、その中にこの屏風とよく似た部分があり、そこには本図からは失われてしまった韃靼人たちの行き先が描かれています。

しかもこの屏風、元々は襖絵だった可能性があるんです。

K:襖絵?これは屏風になっていますが…

カ:元々襖絵だった作品の一部が、後の時代になって屏風に改装されたようです。

襖絵は、火事や建物の改築の際に失われてしまうことが多かったので、このような形で一部が遺される例が時々あるんですよ。

両端をよく見てみてください。引手の丸い跡が残っています。

画像では分かりづらいので、ぜひ会場でご覧になってみてくださいね。

『良き画題は世代を越えて』

K:細かい描写も色使いもとても美しいですね。

伝狩野永徳筆とありますが、どうして永徳だと分かるのでしょうか。

カ:ずばり、絵が上手いからです!

K:おぉ!わかりやすい!

カ:ちょっとそれは言いすぎましたか(笑)。

この作品は画中に名前が記されていませんので、「永徳筆」と言い切ってしまうことは出来ません。

しかし、他の永徳の作品とも作風がよく似ています。

顔つきを見てください。目元がキリッとしてとても整っているでしょう?

K:確かに、皆さま男前でいらっしゃる。

カ:韃靼人であることを意識して、特に鼻を高く、彫りを深く描いているのですが、決して醜い顔にはなりません。

馬でさえバランスよく描けています。

永徳筆かどうかは不明ですが、少なくとも同じ時代に永徳周辺で描かれたことは間違いないと思います。

K:本当ですね!このあたりは見どころですね!

カ:はい。また、本展覧会の第3章では、永徳の祖父にあたる狩野元信の「韃靼人狩猟図」も展示されています。

韃靼人を主題とした作品は、日本ではちょうど元信の頃から狩野派の得意とする画題となっていきます。

同じモチーフが描かれたこの2枚の時代差を楽しんでいただくのも、また面白いかと思います。

K:良い画題が、世代を越えて受け継がれていくのですね。

世代間の比較が、ひとつの展覧会で出来るというのも面白いです。そういうところに着目して、もう1回第3章に戻ってみようと思います。

金井さん、どうも有難うございました!

専門:中近世日本絵画 所属部署:絵画・彫刻室

次回のテーマは「仏画」です。どうぞおたのしみに。

All photographs © 2012 Museum of Fine Arts, Boston.

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2012年05月08日 (火)

書を見るのは楽しいです。

より多くのみなさんに書を見る楽しさを知ってもらいたい、という願いを込めて、この「書を楽しむ」シリーズ、第13回です。

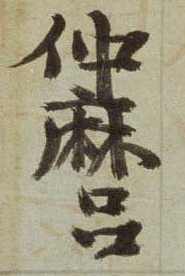

前回のブログは「人麻呂」でしたが、今回は「仲麻呂」です。

「仲麻呂」、エンピツで写してみました。

(左)「仲麻呂」 (右)エンピツで写した「仲麻呂」

((左)は国宝 法隆寺献物帳(部分) 奈良時代・天平勝宝8年(756))

(~2012年6月3日(日) 法隆寺宝物館第6室で展示)

仲麻呂とは、藤原仲麻呂(706~64)ですが、

恵美押勝(えみのおしかつ)という名前を淳仁天皇からもらっています。

そう、私の姓と同じなのです。

私は、自己紹介すると必ず「恵美押勝と関係が?」と聞かれます。

そのたびに「いいえ、恵美押勝は乱を起こして一族が滅んでますから…」と

何百回こたえたことでしょう。

その仲麻呂の署名を初めて見たのは、

正倉院宝物を紹介する本だったと思います。

正倉院に伝わる「東大寺献物帳」に、仲麻呂の署名がありました。

クセのある字。

これがあの恵美押勝の字か、と、とても印象に残りました。

自分の名前との係わりで、歴史に残る人物の中で初めて、

その署名がしっかりと心に刻まれていました。

そしてトーハクで働き始めたある日、

法隆寺宝物館で、そのクセのある字に出会ったのです。

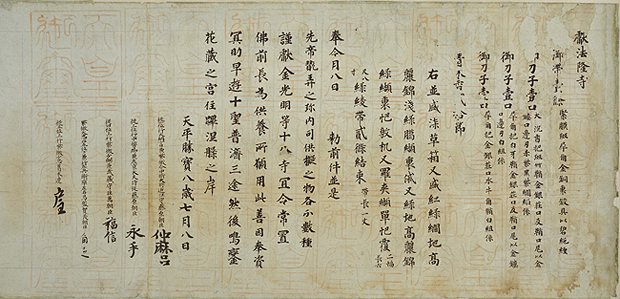

国宝 法隆寺献物帳(全体) 奈良時代・天平勝宝8年(756)

(~2012年6月3日(日)展示)

本で見た「仲麻呂」の字が目の前にある!

思わず、心がときめきました。

写真でなく、仲麻呂本人が書いた実物が、私の目の前に。

なんという至福の時でしょう。

心に残る書は、

上手な字ばかりではありません。

「仲麻呂」も、一見、たどたどしいです。

でも、バランスは良く、意志の強さを感じます。

やはり、「書は人なり」です。

心に残る書の引き出しを増やしていきたいです。

みなさんもぜひ、本物に会う感激を体験してください。

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(書跡・歴史室) at 2012年05月07日 (月)

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」 入場者20万人達成!

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」は、2012年4月29日(日・祝)午後、20万人目のお客様をお迎えしました。

多くのお客様にご来場いただき、心から御礼申し上げます。

20万人目のお客様は、川口市よりお越しの渡邉孝さん(40歳)とそのご家族です。

東京国立博物館長 銭谷眞美より、記念品として、本展図録とオリジナルグッズの中から、龍虎のマスコットを贈呈いたしました。

左から、渡邉千怜さん、莉子さん、孝さん、銭谷眞美館長

2012年4月29日(日・祝) 東京国立博物館平成館にて

渡邉さんは歴史がお好きとのこと。博物館や城跡などにご家族で出かけることが多いそうです。

今日のお目当ては、蕭白の龍。当館の「博物館でお花見を」にいらした折に、本展に「雲龍図」が出品されることを知り、今回もまたご家族でお出かけいただいたとのことです。

大画面の龍をじっくりお楽しみくださいませ。

「雲龍図」で話題の曾我蕭白については、千葉市美術館で特別展「蕭白ショック!! 曾我蕭白と京の画家たち」を開催中(5月20日まで)。

さらに、平治物語絵巻については、本展で「三条殿夜討巻」(6月10日まで)、総合文化展(本館2室 国宝室)で「六波羅行幸巻」(5月27日まで)、さらに東京・静嘉堂文庫美術館で「信西巻」(5月20日まで)と、現存する3巻が揃って公開されています。

このGW、首都圏にお出かけの際には、美術をめぐるとっておきの旅が楽しめそう。

まさに2度とない機会です! 是非お出かけくださいませ。

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」は2012年6月10日(日)まで開催しています。

カテゴリ:2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小林牧(小林牧) at 2012年04月29日 (日)

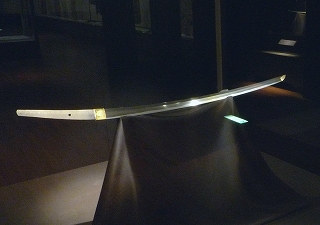

凛とした佇まい。息を飲むほどの緊張感。真剣な面持ちで刀剣を見つめる男性のお客様をよく見かけます。女性の皆様、刀剣の展示室を素通りしようとしていませんか?

『至宝とボストンと私』第3回目は、平常展調整室研究員の酒井元樹(さかいもとき)さんと、刀剣のコーナーを見てゆきます。

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」刀剣のコーナー

『独特の、美の世界』

広報(以下K):刀剣の展示室は緊張感がありますね。とても引き込まれます。

でも、一般の方にはどうも分かりづらいところもあるように思います。刀剣ってどのように鑑賞したら良いのでしょうか…。

酒井(以下S):小島さん、身長は何センチでしょうか?

K:えっ、なんですかいきなり!?158センチですが。

S:今回の展示は、身長が160センチの方の目線に合わせて、刃文(はもん)が綺麗に見えるように工夫したつもりです。この身長に設定したのは、来館者の方々の一番多い身長と思ったからです。

K:そうなんですか!実は先ほど展示を見ていたときに、自分が左右に動くたびキラキランと刀が光るのがとっても素敵だと思っていました。

でも「そういう見方は間違いだよ」と言われてしまいそうで…。

S:いえいえ、そんなことはありません。刀剣の美しさは輝きと深い関係があるので、そう仰っていただけると嬉しいです。

K:ところで、「刃文」とはどこの部分のことですか?

S:刀剣には、黒く見えるところ(地鉄[じがね])と、白いところ(刃)があります。

黒い地と白い刃の境界の少し下に、刃の中で明るく浮き上がって見えるところがあるでしょう。この浮き上がった部分の模様が刃文です。

刃文は、焼き入れをすることによって生まれます。

焼き入れする前に刃文となる部分に粘土性の土を薄く塗るのですが、この塗り方で刃文の形が決まるのです。

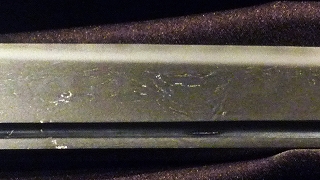

太刀 銘 備前国長船景元作

長船景元作 鎌倉時代・14世紀

(下図は部分)

残念ながら、画像では刃文が明るく浮き上がって見えません。ぜひ会場にてお確かめいただきたいと思います。

刃文は刀剣の大きな見どころのひとつです。

K:パッと見ただけではわかりませんが、しばらく目を凝らして見ているとだんだん刃文が見えてきました。

この作品の刃文は、小さな凹凸のような模様が波打っているように見えますが。

S:この部分の刃文は「丁子乱(ちょうじみだれ)」と呼ばれています。

丁子乱とは、丁子(クローブ)の実を横から見たような形が連続するものです。

丁子乱(本作品の場合は、より小さな模様になります)

他にもいろいろな模様がありますよ。この作品はどんな刃文が見えますか?

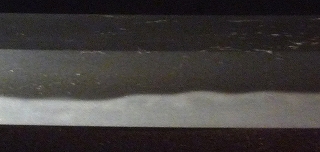

短刀 銘 来国俊

来国俊作 鎌倉時代・13世紀

(下図は部分)

K:これは…、まっすぐな線ですね。

S:そうです。まっすぐなので「直刃(すぐは)」と呼ばれています。その線はまっすぐですが、ふっくらしているように見えませんか。

刃文にはこのほかにも、半円形の模様を繰り返す「互の目(ぐのめ)」や、細かく不定形で複雑なかたちを見せる「小乱(こみだれ)」など、とてもたくさんの種類があります。

(詳しくは会場内パネル、または図録259ページをご参照ください。)

ぜひ好みの刃文をぜひ探してみてください。

『刀剣は抽象芸術?!』

K:こうした様々な種類の刃文は、刀の機能上必要なものだったのでしょうか?

それとも純粋に美を追求した結果なのでしょうか?

S:刃文と機能(切れ味)との関係はとても難しい質問ですが、遅くとも鎌倉時代までには、刃文は刀工が意図的に表現しようとしたものと思います。

鎌倉時代には、地域や流派によって、それぞれの刀工が個性ある刃文を生み出しているからです。

K:技と美の結晶、ということですね。

S:そうですね。

刃文は、他のジャンルに比べて非常に抽象性が高い芸術と言えると思います。

刃文を線とするならば、私達はその線の織りなすリズムや変化を鑑賞するからです。

絵画で鳥を描いたり、彫刻で菩薩を彫ったりといったような具象的な表現ではありませんよね。

個人的にはそこに面白みを感じています。

K:確かに、純粋に線の美しさを見るジャンルというのは、あまり他にない気がします。

これは刀剣鑑賞のほんの入口だと思いますが、奥の深さを感じることが出来ました。

S:いえいえ、私こそ刀剣についてもまだまだ未熟者で、理解は程遠いと思っています。

ですが、来場者の方々に少しでも刀剣について興味をお持ちいただければ幸いです。

K:最後に。これだけの刀剣をコレクションできたビゲローやウェルドは、やはり鑑賞眼があったということでしょうか。

S:明治9年に廃刀令が公布され、日常的な帯刀が禁止されると、多くの刀工たちは野鍛冶(のかじ。包丁や農具などを手がける鍛冶屋のこと)になっていきました。

このように刀剣の文化が危機的状況にあった時期、日本文化を米国人といういわば第三者的に見て刀剣を蒐集した彼らに、深い敬意を感じます。

ボストン美術館の刀剣コレクションは、わが国において刀剣が重要な文化であることを改めて私達に教えてくれているようです。

K:酒井さん、どうも有難うございました。

専門:刀剣 日本金工 所属部署:平常展調整室

次回のテーマは「近世絵画」です。どうぞおたのしみに。

All photographs © 2012 Museum of Fine Arts, Boston.

カテゴリ:研究員のイチオシ、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2012年04月27日 (金)