1089ブログ

おかげさまで、開幕以降、連日、盛況となっている特別展「鳥獣戯画-京都 高山寺の至宝―」ですが、

「鳥獣戯画」だけではない本展覧会の魅力を知っていただきたい!という研究員の熱い想いから、

今回、トーハク初の試みとして「リレートーク」を開催中です。

各回45分。前半15分で当館の土屋研究員が「鳥獣戯画」のお話を、後半30分でもう一人の講師がそのほかの見どころを語る構成となっています。

![]()

リレートークの様子。

「お疲れになった方は、前半の私の部分で寝て、残りは起きて聞いてくださいね」と、冒頭から冗談を交えて解説をする土屋研究員。

もちろん、易しい解説なので眠気の心配は無用です。

当日参加で、無料(ただし本展覧会の観覧券が必要。半券でも可)と、

お気軽にご参加いただける企画ながら、様々な講師から展覧会の魅力を聞くことができる充実の内容となっています。

なんだか難しそう、と思っていた作品も解説を聞くと少し身近に見えるはずです。

聞いてから見るのか、見てから聞くのか、悩みどころですが、当日の金曜日の夜間開館日。

20時までは開館していますので、聞いた後でじっくりと時間をかけてみることもできます。

全4回のうち、残すは5月15日(金)と5月22日(金)の2回です。

貴重な機会を是非お聞き逃しなく!

また、「体力万全!見て、聞いて、もう一度見る!」という方、是非、観覧までの待ち時間に鳥獣戯画展特別版の漢字パズルをご利用ください。

![]()

難易度は3段階!会場で配布しているほか、公式サイトでも公開しています。

もちろんどなたでもご利用可能です。

また、公式サイトでは会場配置図の付いた展覧会の出品目録も公開中。

お目当ての作品がどこにあるか、事前に確認しておくと観覧がスムーズになるかもしれません。

来週19日からはいよいよ後期展示も始まります。

前期限定公開となっている作品もありますので、展示替え情報にもご注目ください!

皆様のご来場をお待ちいたしております。

カテゴリ:news、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 田村淳朗(広報室) at 2015年05月13日 (水)

「インドの仏」の見どころ(2)~日本側からみたインドの仏の魅力~

![]() ほほーい! ぼくトーハクくん!

ほほーい! ぼくトーハクくん!

今日は特別展「コルカタ・インド博物館所蔵 インドの仏 仏教美術の源流」を担当している研究員の三田さんと待ち合わせなんだほ。

![]() 今日はわたしも一緒です。どんなお話が聞けるのか、楽しみだわ。

今日はわたしも一緒です。どんなお話が聞けるのか、楽しみだわ。

今回はふたりで表慶館に行ってきました

![]() こんにちは、トーハクくん。

こんにちは、トーハクくん。

(※写真はイメージです)

![]() トーハクくん、ユリノキちゃん、はじめまして。

トーハクくん、ユリノキちゃん、はじめまして。

(※写真はイメージです)

![]() あれ? 三田さんと・・・となりの人は、誰なんだほ???

あれ? 三田さんと・・・となりの人は、誰なんだほ???

![]() こんにちは。奈良国立博物館で研究員をしている山口隆介です。

こんにちは。奈良国立博物館で研究員をしている山口隆介です。

![]() 山口くんとは、大学のゼミが一緒だったんだよ。普段日本の仏像を研究してる山口くんの目に「インドの仏」はどう見えるのかな、と思って、登場してもらいました。

山口くんとは、大学のゼミが一緒だったんだよ。普段日本の仏像を研究してる山口くんの目に「インドの仏」はどう見えるのかな、と思って、登場してもらいました。

![]() ふたりの話が聞けるなんてラッキーなんだほ! うれしさ2倍だほ!!

ふたりの話が聞けるなんてラッキーなんだほ! うれしさ2倍だほ!!

![]() 三田さん、山口さん、今日はよろしくお願いします。

三田さん、山口さん、今日はよろしくお願いします。

![]() 法隆寺宝物館にもインド風の顔をした菩薩像があるけど、7世紀の日本にインド風の彫刻様式がどのようにして入ってきたのか最近興味があるんだよね。

法隆寺宝物館にもインド風の顔をした菩薩像があるけど、7世紀の日本にインド風の彫刻様式がどのようにして入ってきたのか最近興味があるんだよね。

重要文化財 観音菩薩立像

飛鳥時代・7世紀

東京国立博物館蔵

展示期間:~5月19日(火) 法隆寺宝物館第2室

![]() 日本における「インド風」というは、あくまで中国というフィルターを通して見たインドなのかな? 実際にインドの仏像を日本人が目にする機会はなかったんだろうか。うーん・・・。

日本における「インド風」というは、あくまで中国というフィルターを通して見たインドなのかな? 実際にインドの仏像を日本人が目にする機会はなかったんだろうか。うーん・・・。

![]() さ、さっそく濃い内容ね。

さ、さっそく濃い内容ね。

![]() 展覧会のサブタイトルは「仏教美術の源流」なんだけど、日本側の目からインドの仏像を見ていくと面白そうだね。

展覧会のサブタイトルは「仏教美術の源流」なんだけど、日本側の目からインドの仏像を見ていくと面白そうだね。

![]() わくわくするほ!

わくわくするほ!

仏立像

サールナート出土 グプタ朝・5世紀

コルカタ・インド博物館蔵

![]() 会場に入って最初の仏像がこれだね。素晴らしい仏像だね~!

会場に入って最初の仏像がこれだね。素晴らしい仏像だね~!

![]() グプタ朝に造られた仏像だよ。

グプタ朝に造られた仏像だよ。

丸いお顔にピンポン玉を割ったような肉髻(にっけい)、たっぷりした唇なんか、奈良・法隆寺の金堂壁画の阿弥陀さまにも通じる造形だよね。

グプタ朝はインドの仏像彫刻が最も完成した時期で、後の時代にも大きな影響を与えているんでしょ?

![]() 確かに完璧な彫刻だね! しなやかな身のこなしなんかは、天平彫刻にも通じるなぁ。

確かに完璧な彫刻だね! しなやかな身のこなしなんかは、天平彫刻にも通じるなぁ。

それにしても、薄い衣を通して均整のとれた身体が感じられるっていう繊細な表現だけど、身体はわりと抽象的で、裸を感じさせながらも卑俗じゃないよね。何が人体と違うんだろう?

![]() ぼくも考えてみたんだけど、結局、鎖骨とかお腹とか関節のくぼみがなくて、各パーツが丸く円満な形なんだよね。関節のくぼみとか、リアルな人体を感じさせちゃうでしょ? そういうところが違うんじゃないかな。

ぼくも考えてみたんだけど、結局、鎖骨とかお腹とか関節のくぼみがなくて、各パーツが丸く円満な形なんだよね。関節のくぼみとか、リアルな人体を感じさせちゃうでしょ? そういうところが違うんじゃないかな。

![]() あー確かに! おヘソのヘコミは表現してるけど、実際の肉体に基づくのなら、先に乳首の部分が盛り上がらないのは変だね。

あー確かに! おヘソのヘコミは表現してるけど、実際の肉体に基づくのなら、先に乳首の部分が盛り上がらないのは変だね。

極限まで衣は薄く表現する一方で、身体に抽象性を持たせてる。それが卑俗な肉体を脱して理想的な仏の姿を完成させてるんじゃないかなぁ!!

![]() 山口さんの正体がわかったほ。山口さんは、仏像マニアなんだほ。

山口さんの正体がわかったほ。山口さんは、仏像マニアなんだほ。

![]() 仏像に関しては、昔からマニアックだったもんなー。

仏像に関しては、昔からマニアックだったもんなー。

![]()

![]() やっぱり!

やっぱり!

仏坐像

ロリアン・タンガイ出土 クシャーン朝・2世紀頃

コルカタ・インド博物館蔵

Photo(c)Indian Museum, Kolkata

![]() この仏坐像は肉体の充実感が素晴らしい!!

この仏坐像は肉体の充実感が素晴らしい!!

![]() 山口くん、ますますのってきたね。

山口くん、ますますのってきたね。

第2室では、仏像が誕生したガンダーラとマトゥラーの仏像を中心に据えて、いろいろな如来像を集めてるんだけど、この仏坐像はガンダーラ彫刻の中でも名品中の名品だよね。

ところでこのお像、上半身は正面からの視点で彫られているけど、脚の部分は斜め上から見たように造られてるのが面白いよね。

脚部だけ俯瞰表現というのは、東大寺大仏の蓮弁に表わされた如来像にもあるけど、どうしてこういう風につくるんだろう。

![]() 造られた当時は、どのくらいの高さに安置されていたんだろうね。

造られた当時は、どのくらいの高さに安置されていたんだろうね。

普通に脚を造ると下から見えなくなるから、このお像は視点を低く設定してるんじゃないのかな。

あと、横からみると平たい形をしてるから、材料の制約もあるんじゃないかな。

限られた奥ゆきのなかで、正面から見た時に最も立体的に感じられる工夫として脚を俯瞰で表わすんだろうね。

そうした表現法が絵画にも通じているのは、彫刻と絵画の関係を考える上でも面白いよね。

![]() なるほどー!! 勉強になりますっ(汗)。

なるほどー!! 勉強になりますっ(汗)。

![]() 三田さんもたじたじね。

三田さんもたじたじね。

![]() 口をはさむ隙がまったくなかったほ。

口をはさむ隙がまったくなかったほ。

![]() 次は2階の展示室の作品を見てみようか。

次は2階の展示室の作品を見てみようか。

![]() きれいな階段だねー。表慶館に来るのは特別展「スリランカ‐輝く島の美に出会う」以来かな?

きれいな階段だねー。表慶館に来るのは特別展「スリランカ‐輝く島の美に出会う」以来かな?

![]() 表慶館のこの雰囲気は、今回の展覧会にぴったり、というお客様のお声も聞くわ。

表慶館のこの雰囲気は、今回の展覧会にぴったり、というお客様のお声も聞くわ。

![]() 表慶館は奈良国立博物館のなら仏像館と同じ片山東熊(かたやまとうくま)の設計で、当時皇太子でいらっしゃった大正天皇のご成婚を記念して計画された建物なんだよ。

表慶館は奈良国立博物館のなら仏像館と同じ片山東熊(かたやまとうくま)の設計で、当時皇太子でいらっしゃった大正天皇のご成婚を記念して計画された建物なんだよ。

階段の曲線とか、内装も美しいよね。

![]() 三田さんの表慶館愛もなかなかのものなんだほ。

三田さんの表慶館愛もなかなかのものなんだほ。

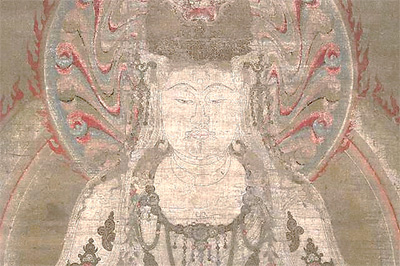

![]() 2階の第3室には菩薩の像を集めてあるんだけど、なかでもイチ押しなのがこの菩薩頭部!!

2階の第3室には菩薩の像を集めてあるんだけど、なかでもイチ押しなのがこの菩薩頭部!!

菩薩頭部

ペシャワール周辺出土 クシャーン朝・2世紀頃

コルカタ・インド博物館蔵

Photo(c)Indian Museum, Kolkata

![]() 漆喰でつくられた作品で、うっとり微睡むようなお顔が美しすぎて感動しました!!

漆喰でつくられた作品で、うっとり微睡むようなお顔が美しすぎて感動しました!!

![]() 今度は三田さんが興奮しているわ。

今度は三田さんが興奮しているわ。

![]() 三田くん、こういう作品好きだよね。イチ押しするのもよくわかる(笑)。

三田くん、こういう作品好きだよね。イチ押しするのもよくわかる(笑)。

もとは斜め横を向いていたのかなー。正面からみるとお顔が左右で不均衡だけど、そこに特有の魅力があるよね。

なんだか奈良・興福寺の仏頭に通じる美しさを感じるなー。

![]() 髪の毛が「8」の字形に束ねられているのは弥勒菩薩とも共通するから、もとは如来像の脇侍として、向かって左側に立っていた可能性があると思うよ。

髪の毛が「8」の字形に束ねられているのは弥勒菩薩とも共通するから、もとは如来像の脇侍として、向かって左側に立っていた可能性があると思うよ。

1階にあった仏三尊像も脇侍が弥勒と観音だしね。

仏三尊像

ロリアン・タンガイ出土 クシャーン朝・2世紀頃

コルカタ・インド博物館蔵

Photo(c)Indian Museum, Kolkata

![]() 髪の毛が生クリームみたいだほ。おいしそうだほ。

髪の毛が生クリームみたいだほ。おいしそうだほ。

![]() トーハクくん、わかってるねー。ほんと、やわらかな髪の表現だよね。

トーハクくん、わかってるねー。ほんと、やわらかな髪の表現だよね。

ガンダーラ美術っていうと石のイメージだけど、石とは違った、やわらかな質感がよく表れてるよね。

今は正面向きに展示してあるけど、いろいろ角度を変えながら見て、自分なりに美しいと思うアングルを発見するのも楽しいと思うよ。

![]() 本物を実際に見ることでしかわからないってことね。

本物を実際に見ることでしかわからないってことね。

![]() 日本でも法隆寺の塔本塑像とか、やわらかな表現の仏像があるよね。

日本でも法隆寺の塔本塑像とか、やわらかな表現の仏像があるよね。

そう思うと、グプタ朝の仏立像から見始めたけど、7世紀の日本とインドの仏像には造形の深いつながりを感じたなー。

何だか「仏」欲に火がついた! 今日はこのあと法隆寺宝物館に行って、片っ端から金銅仏を見るぞ!!

「インドの仏」を観た後に法隆寺宝物館に行く、この贅沢。

ふたつを見比べることで、より仏像への理解が深まると思うよ。日本における「インド風」も気にしながらね。

![]() それはイイね! 宝物館は、5月20日(水)以降は、2016年3月14日(月)までメンテナンスのため休館しちゃうから、いまが見納めだよ。

それはイイね! 宝物館は、5月20日(水)以降は、2016年3月14日(月)までメンテナンスのため休館しちゃうから、いまが見納めだよ。

![]() それは行かなくちゃだほ!

それは行かなくちゃだほ!

![]() 特別展「インドの仏」もいよいよラストスパートね。

特別展「インドの仏」もいよいよラストスパートね。

「インドの仏」と法隆寺宝物館、ふたつを見られる貴重な機会です。皆様、お見逃しなく。

![]() 三田さん、山口さん、今日はありがほーございました。

三田さん、山口さん、今日はありがほーございました。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 三田覚之(教育普及室研究員) at 2015年05月11日 (月)

現在、好評開催中の特別展「鳥獣戯画─京都 高山寺の至宝─」ですが、この展覧会の会場となる平成館の特別展示室は、昨年12月からこの4月まで閉室して改修工事を施しました。

改修の大きな柱は二つです。その一つは、展示室内の環境をより良くするために、空調器機を交換し、各展示室の出入口にシャッターを増設するなど、室内の環境変化を少なくする対策を施しました。

もう一つは、展示される文化財をより見やすくするため、さまざまな方策を取っています。

ケースのガラスを透明性が高く、反射の少ないものに交換しました。また支柱のない透明度の高いガラスの行灯型移動ケースも新規開発しました。天井にはライティングダクトを増設して、スポットライトを自由に設置できるようにしました。さらに壁の色を変えるなど、細かく修正、変更したところは数多くありますが、大きく変わったところは照明装置の交換です。

天井に設置されたライティングダクト

壁側にあるケース内の天井と床面の照明のユニットを交換し、LED照明としました。光の強さの調整(調光)、光の色味の調整(調色)が自由自在にできるもので、当館の壁面の広いケースでも、ムラなく照らすことのできる極めて高性能なものです。

とくに今回の特別展では、国宝「仏眼仏母像」(№49・5月17日(日)まで展示)など絹に描かれた仏教絵画に威力を発揮し、絵の具や線がこれまでにないくらい美しくご覧いただけると思います。(大きな声で言えませんが、本館で同じ絵を展示したとすれば、その差は歴然です)

細部までクリアにみえる国宝「仏眼仏母像」(高山寺蔵)部分

さらに有機ELという照明器具を導入しています。有機ELとは、「有機エレクトロルミネッセンス」(Organic Electro-Luminescence)の略で、文化財を展示した空間全体ごと包み込むように照らす光の特性があります。本展では「春日大明神像・住吉大明神像」(№20)や重文「獅子・狛犬」(№24)のコーナーを照らしています。これらは高山寺で執り行われる儀礼に使われる宝物ですが、あたかもお堂のなかで蝋燭の火に照らされるように見えるでしょう。

新しい行灯型移動ケースと有機EL照明を用いた展示

また本展では特に国宝「鳥獣戯画」(№114~117)のケースに、高い色温度(色温度が高くなっていくと光の色が赤から黄、白、青へと変化していきます)をもつ新たに開発された有機ELを採用しています。さらにガラスにはこれまでにないほど反射率の低いフィルム使用し、まるで絵巻をガラス越しではなく直にご覧いただいているような感覚でみていただけるのではないでしょうか。これは当館で開催した「クリーブランド美術館展─名画でたどる日本の美」や特別展「支倉常長像と南蛮美術―400年前の日欧交流―」で、展示照明について調査研究を繰り返してきた成果でもあります。

国宝「鳥獣戯画」の展示ケース

まるでガラスのない状態で絵巻を鑑賞できます

さまざまな改良と改修を施し、先端的技術を結集したケースや器具を開発し、採用した結果、特別展の会場がリニューアルされました。しかし、文化財をご覧になった皆様の多くは「気づかなかった」という感想をお持ちになったのではないでしょうか。文化財の展示では、このようにお客様が気づかない、つまり展示されている品々以外のものが、気にならない展示館環境を作り出すことも博物館の目指す目標の一つとも言えるのではないでしょうか。

国宝「鳥獣戯画」を展示するケース照明は、科学研究費25282078・基盤研究(B)「中世から近代における日本絵画の受容環境の復元的考察」の助成による研究成果の一部です。

研究代表者:松嶋雅人 研究分担者:和田浩、矢野賀一、土屋貴裕(以上、東京国立博物館)

研究支援協力会社

照明器材:株式会社カネカ

照明計画:(株)キルトプランニングオフィス

「鳥獣戯画展示ケース」展示資材協力

低反射フィルム:日油株式会社

1089ブログ関連記事

新しいあかりの試み―クリーブランド美術館展 雷神図屏風

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 松嶋雅人(平常展調整室長) at 2015年05月06日 (水)

「クレオパトラとエジプトの王妃展」~王妃ティイのレリーフの墓を求めて~

早稲田大学の近藤二郎です。

7月11日(土)に開幕する「クレオパトラとエジプトの王妃展」の監修を務めています。

エジプト学が専門で、1976年11月以来、約40年間にわたり、毎年、エジプトで調査研究を続けています。

新王国・第18王朝のアメンヘテプ3世時代の研究を中心としており、これまでマルカタ南遺跡、マルカタ王宮址、王家の谷・西谷のアメンヘテプ3世王墓(KV22)などの発掘調査や修復作業を手がけてきました。

現在でもエジプトの5つのプロジェクトに参画し、最近でも年に4回から5回ほどエジプトで調査にあたっています。

今回は、本展覧会の注目作品のひとつ、「アメンヘテプ3世の王妃ティイのレリーフ」にまつわるお話をご紹介します。

本作品は、アメンヘテプ3世時代を代表するレリーフ作品で、穏やかな王妃の姿を高い技術で見事に表現しています。

アメンヘテプ3世の王妃ティイのレリーフ

新王国・第18王朝時代

アメンヘテプ3世治世(前1388~前1350年頃)

ブリュッセル・ベルギー王立美術歴史博物館蔵

(C)Royal Museums of Art and History, Brussels

レリーフは、古代エジプトの王都が置かれたテーベ(現在のルクソール)の西岸に造営されたアメンヘテプ3世時代のウセルハトという人物の岩窟墓に施されていたものでした。

ウセルハトは「王の後宮の長官(監督官)」、「王妃ティイの家令」、「王宮の印綬官の監督」などの称号を持つアメンヘテプ3世治世後期の高官です。

ウセルハトの岩窟墓は、1902~1903年にかけての冬に、当時のクルナ村の村長によって発掘調査がおこなわれ、調査後、ハワード・カーターが、1903年の『エジプト考古局年報(Annales du Service des Antiquités l’Égypte Vol.4(1903))』に、この発掘の概要について報告しています。

(※ハワード・カーターはツタンカーメン王墓の発見で知られる、エジプト考古学の有名人です。当時はエジプト考古局の査察官でした。ツタンカーメン王墓発見の約20年前のできごとです。)

この報告にはウセルハト墓内部の壁面に施されていた王妃ティイのレリーフの写真が掲載されていました。

『エジプト考古局年報 1903年』掲載のレリーフの写真

しかしながら、その後、ウセルハト墓は堆積のため近づくこともできない状況のまま、歳月が経過していきました。

そして、このカーターが墓内部で撮影した壁面の王妃ティイのレリーフは、国外に持ち出され、ブリュッセル・ベルギー王立美術歴史博物館に収蔵、展示されることになります。

私は何としてもこの墓の再調査をしたいとかねてより願っており、その機会をずっと待っていました。

約30年間待ち続けて、チャンスがめぐってきたのは2007年のことです。

ウセルハト墓が位置すると目されていた付近の、民家の移動が行われたことで、2007年12月に念願であった発掘調査を開始します。

2007年の発掘調査の様子

そして、翌年の2008年12月の第2次調査で墓の入口部分を検出し、約100年ぶりにウセルハト墓を再発見することができました。

墓の入口上部に施されたレリーフは、これまで未報告で、太陽神のラー・ホルアクティ神、アトゥム神などの神々を礼拝するウセルハトの姿が表現されていました。

![]()

ウセルハト墓の入口上部に施されたレリーフ

ウセルハト墓は、前室の天井の大部分が崩落しており、発掘は難航し、壁面の多くは未装飾で碑文もレリーフも見つけられませんでした。

少し諦めかけていたところ、前室の奥壁(西壁)の南側部分で美しい文字列の碑文が見つかり、掘り進めると美しい聖蛇の並ぶキオスク(亭)が姿を現わしました。

そして、ついにその下から王妃ティイの王冠の二枚羽根が…!

ティイの顔の部分を切り取った跡も見つかり、レリーフがかつてあった場所を確認することができました。

発掘していて感動する瞬間です。

白く切り取られた部分に、かつて「アメンヘテプ3世の王妃ティイのレリーフ」がありました。

印をつけた部分には王冠の二枚羽根(写真右)が残っています

展覧会公式サイトでは、早稲田大学発掘隊が昨年末から今年初めにかけて行った、ウセルハト墓の最新の発掘調査の様子を公開しています。

事前にご覧いただければ、本物をご覧いただく楽しみが一層増すことと思います。

ウセルハト墓の調査を開始した翌年、私はこの王妃ティイのレリーフをブリュッセルの王立美術歴史博物館に見に行きました。

その素晴らしいレリーフが、今回なんと日本で見ることができるなんて、私自身とても楽しみでなりません。

「クレオパトラとエジプトの王妃展」に、そして王妃ティイのレリーフにご期待ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 近藤二郎(早稲田大学教授) at 2015年05月04日 (月)

ゴールデンウィークを迎え、特別展「コルカタ・インド博物館所蔵 インドの仏 仏教美術の源流」もいよいよ終盤にさしかかってきました。

平成館では特別展「鳥獣戯画―京都 高山寺の至宝―」が始まりましたが、高山寺中興の祖である鎌倉時代の明恵上人が望んでついに叶わなかったのが「天竺(インド)」行きでした。

しかし、800年を経て、図らずも明恵上人像とインドの仏教美術が時を同じくしてトーハクに揃うというのも何かの因縁でしょうか。

上人も果たせなかったインドの仏を、いともたやすく間近に見られる現代の私たちの幸せは如何ばかりかと!

「インドの仏」展の大きな特徴は、古代初期から後期密教までの千年を超える展開、そして周辺諸国に伝播した上座部仏教までを網羅する幅の広さでしょう。

ミャンマーの美術まで含めれば2千年近い歴史を一望できるわけです。

これだけの時代の間に仏教そのものも大きく変化していることは、展示からもよく感じ取っていただけていると思うのですが、ここではさらに興味深い例をご紹介してみましょう。

私たちはお寺で仏像を拝むのが当たり前、と思っていますが、インド古代初期のバールフットが造営された時代(前2世紀頃)には、ブッダを偶像表現する習慣はまだなかったことは、今回の展示でもご紹介しています。

法輪の礼拝

バールフット出土 シュンガ朝・紀元前2世紀頃

photograph(c)Indian Museum, Kolkata

仏教徒は法輪、樹木、足跡などさまざまな象徴物、そしてブッダの舎利をおさめたストゥーパ(仏塔)を通して、その存在を感じていたのです。

これだけでも目からウロコかも知れませんが、驚くことはまだあります。

悟りを開いたブッダに対して、修行を求めて修行するものを「菩薩」と言います。菩薩は釈迦の前生の呼称でもありますが、私たちにとっても観音菩薩、文殊菩薩、弥勒菩薩など身近にさまざまな菩薩の存在を感じる機会は間々あります(そうでない人もおられるかと思いますが、まあそこはゆるやかに)。

そうすると、菩薩というのもインドでごく初めから信仰されていたようについ思ってしまいがちです。

しかし、実はそうではないのです。

バールフット遺跡から出土したストゥーパの建築材には、さまざまな説話や華麗な蓮華文、動物文などが浮彫されているだけでなく、古代インドのブラーフミー文字を用いた数多くの銘文が刻まれています。

バールフットの浮彫彫刻に見られる文様

この銘文を読んでいくと、ブッダのことを指す「世尊=bhagavat」の語はみられるものの、「菩薩=bodhisattva」という言葉はどこにも記されていないのです。

つまり、バールフットには菩薩がいない!?

バールフットに「菩薩」の文字がみられない理由はいくつか考えられます。

たまたま菩薩という語を使用しなかったか、あるいは菩薩と書いた部分は既に散逸してしまった。

これに対して、当時まだ菩薩の語が存在しなかったとも考えられます。

その場合、菩薩の概念自体は形成されてきているが、まだそれがきちんと定義できるところまで熟成していない状況も想定されます。

ちょっと難しい話になってしまいましたが、少なくともバールフットから100年ほど経ったインドでは菩薩の存在はきっちりと認識され、古代の銘文にも「bodhisattva」の語が現れています。

つまり紀元前後頃のインド仏教にとてつもなく大きな変化が生じていたことになります。

今回の展示でも、ガンダーラのイケメンの弥勒菩薩をはじめとしてたくさんの菩薩像が勢ぞろいしています。

弥勒菩薩坐像

ロリアン・タンガイ出土 クシャーン朝・2世紀頃

photograph(c)Indian Museum, Kolkata

しかし、バールフットが造られた前2世紀頃には、こうした仏たちへの信仰ははっきりとした形で世に生まれていなかったのです。

バールフットのストゥーパをお詣りした仏教徒たちは、ブッダの舎利をおさめたストゥーパを前に、一体何を思い、祈ったのでしょう・・・?

このように、本展の作品には仏教の変化が色濃く投影されています。

作品をつぶさにご覧いただき、背景にあるダイナミックな仏教の変化を感じ取ってみてください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小泉惠英(企画課長) at 2015年05月01日 (金)