1089ブログ

3月に入り北へ旅立ったのでしょうか、庭園の池で遊ぶ鴨の姿の減ってきました。

それと入れ替わるように、桜が芽吹きはじめ、春への準備が整い始めたようです。

トーハクでは来週3月15日(火)より、春の恒例企画「博物館でお花見を」(~4月10日(日))、「春の庭園開放」(~4月17日(日))が始まります。

今年の東京の桜の開花予想は、3月23日(水)、満開は3月29日(火)と少々早めのようです。

会期中の3月28日(月)、4月4日(月)は開館し、3月25日(金)、4月1日(金)、4月8日(金)は庭園ライトアップ(19時30分まで)を行います。

昨年のライトアップの様子

「博物館でお花見を」では、桜をモチーフにした作品の展示のほか、鑑賞ガイド(ギャラリートーク)や、ワークショップ、コンサートなどイベントももりだくさん。

本館7室では、満開の桜の下での宴や行事が描かれた華やかな屏風が並びます。

館内や庭園でこんなポストをみつけたら、ぜひ「花見で一句」を投じてみてください。

無料のミニコンサートも開催します。

桜の街の音楽会

Vive! サクソフォーン・クヮルテット (サクソフォーン四重奏団)

2016年3月16日(水)、3月18日(金) 11:00~11:20 正門内池前

ヴァイオリン・コンサート 佐藤恵梨奈(ヴァイオリン)&林はるか(チェロ)

2016年3月24日(木) 13:00~13:20 法隆寺宝物館エントランス

ヴァイオリンコンサート 加藤えりな(ヴァイオリン無伴奏)

2016年3月30日(水) 13:00~13:20 本館大階段

Vive! サクソフォーン・クヮルテット(昨年のコンサートより)

そして、こちらも恒例のスタンプラリー(チラシ見開きページの右端がスタンプラリーの台紙)。

スタンプをすべて集めてもらえるバッジに、2016年限定デザインが登場!

お好きな方をお選びいただけますが、限定デザインバッジがなくなり次第、「花よりだんご」バージョンのみになります。

そのほかにも桜セミナー(講演会)やぬりえワークショップなど「博物館でお花見を」を一層楽しめるイベントをご用意しています。

華やかな作品と庭園の桜を愛でるちょっと優雅なお花見へ、ぜひお越しください。

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2016年03月11日 (金)

東洋館8室では「中国の書跡 さまざまな臨書」(~2016年4月10日(日))を開催しています。

本展では、中国の明時代から民国期、17~20世紀にわたる諸名家の臨書を展示します。

また前回展「顔真卿と唐時代の書」に続き、本展も台東区立書道博物館「書のスケッチ「臨書」の世界―手習いのあとさき、王羲之から不折まで―」(~2016年5月29日(日)、展示替えあり)と共通テーマの企画です。

臨書というと馴染みのない方も多いかもしれません。しかし、小中学校の書写などで、教科書に載っているお手本とにらめっこをしながら、文字の形がソックリになるように何度も何度も書いた経験なら、誰しも一度はあると思います。

「臨書」は、このお手本を傍らに置いてそれを見ながら書を書くことです。伝統的な手習いの方法として、また鑑賞の補助として、あるいは書跡の複製方法として古来より行われてきました。例えば、王羲之の「蘭亭序」も唐の太宗が虞世南や欧陽詢といった能書の臣下、あるいは宮廷内の技術者に命じて臨書や摸本を作らせ、それを下賜したことはあまりにも有名です。

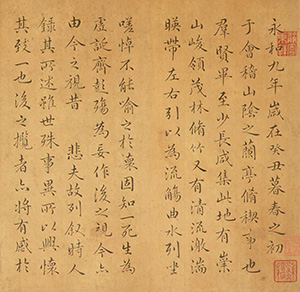

臨蘭亭序巻 永瑢筆 清時代・乾隆52年(1787) 東京国立博物館蔵(林宗毅氏寄贈)

これは乾隆帝が作らせた『蘭亭八柱帖』第一本(張金界奴本蘭亭序の刻本)を、子の永瑢(1743~1790)が臨書したもの。原本よりもゆったりと安定した字姿で、宗室の気品が漂います。

字形を写す精密さという点では、原本の上に紙をのせて敷き写しをする「摸」や、その際に文字の輪郭を写して籠字をとり、その中を墨でうめる「双鉤塡墨(そうこうてんぼく)」という技法のほうが、臨書よりも分があると言えます。

一方、臨書は墨のカスレやニジミ、線の質感など書がもつ形以外の要素を写すことにも長け、筆者の眼と腕、そして臨書において何に重きを置くのかという考え方がより強く反映されるものとも言えるでしょう。よって同じ書跡をもとにした臨書でも千差万別、十人十色の書きぶりが見られます。加えて、何をどのような形式で臨書するのかということ自体に各自の志向やその時代の特色が表れます。

例えば、明末清初の動乱期に生きた王鐸(おうたく、1592~1652)はどうでしょうか。

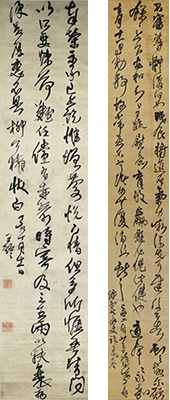

本展では、王鐸が得意とした長条幅(とりわけ縦に長い大画面の形式)による連綿草(一筆で複数の文字を続けて書く連綿を多用した草書)を2件展示しています。

左:臨柳公権尺牘軸 王鐸筆 明時代・永暦元年(1647) 東京国立博物館蔵(高島菊次郎氏寄贈)

唐・柳公権が書いた手紙「奉栄帖」を臨書したもの。本帖は『淳化閣帖』巻4に収録されます。

右:臨大令帖軸 王鐸筆 明時代・永暦3年(1649) 東京国立博物館蔵

東晋・王献之の3種の手紙(「節過歳終帖」(一節)、「願余々帖」、「適奉帖」)を臨書したもので、同郷の緑雪という老人に書き贈った作品。3帖は『淳化閣帖』巻9に続けて収録されます。

両作品もそうであるように、王鐸は法帖、とりわけ『淳化閣帖』の臨書を数多く残しており、造形など原本に忠実なものから、「本当に臨書?」と思うくらいかけ離れたものまで実に様々です。

王鐸が実際に見た『淳化閣帖』については、王鐸の内題簽をもつ「淳化閣帖(最善本)」(上海博物館蔵、2006年に当館で開催の特別展「書の至宝 日本と中国」に出陳)など数本が指摘されていますが、ここでは明・呉廷旧蔵の「淳化閣帖」(王著編 北宋時代・淳化3年(992)編 東京国立博物館蔵(高島菊次郎氏寄贈) ※現在は展示されておりません)を参考に、両作品の冒頭数字と対照させてみることにします。

「奉栄示。承已上訖。」 左:奉栄帖(淳化閣帖 所収) 右:臨柳公権尺牘軸

まずは「臨柳公権尺牘軸」です。書き出しの「奉」の字から、造形は原本と全く異なっています。そして、「奉栄」「示承」「已上訖」と原本にはない連綿線が用いられ、2字3字と一筆で書かれています。実は本作品、行書主体の原本から草書主体の臨書へと極端な変貌を遂げています。

王鐸は原本の書きぶりに縛られず、筆画が簡略化された草書を用いて、文字の造形や大小、傾き、そして連綿線や余白を巧みに操り書き進めています。その結果、各字の造形は変化に富み、各行は自然と揺れながら、下へ下へと流れていきます。縦の流れを強く感じさせるこの書きぶりは、長条幅の形式に非常にはまっているものと言えます。

「不審尊体復何如。」 左:節過歳終帖(淳化閣帖 所収) 右:臨大令帖軸

次に「臨大令帖軸」はどうでしょうか。「臨柳公権尺牘軸」ほど極端ではありませんが、本作品でも、原本では一字一字独立している部分を連綿させて一筆で流れるように書き進めたり(尊体復何如)、草書の崩し方・造形を変えたり(復)、あるいは文字の大小や傾き、筆画の太細、余白など、様々な変化を加えています。それはあたかも、原本から着想を得た多様な表現を試みているかのようです。

一日は法帖を臨書し、一日は人からの求めに応じて筆を執り、それを交互に繰り返す生活を生涯貫いたと伝えられる王鐸。その臨書に対する考え方は、一面で、表現方法を開拓する場のようなものであったことが想像されます。

臨書のあり方は実に多様で、「手習い」などの言葉だけでは言い尽くせないものがあります。

筆者の書に対する思いを想像しながら、臨書の世界をごゆっくりお楽しみ下さい。

*台東区立書道博物館では、中国と日本の書跡により臨書から創作への過程が紹介されています。こちらも是非お見逃しなく!

「書のスケッチ「臨書」の世界―手習いのあとさき、王羲之から不折まで―」

2016年2月16日(火)~2016年5月29日(日)

前期:2月16日(土)~4月10日(日) 後期:4月12日(火)~5月29日(日)

| 記事URL |

posted by 六人部克典(登録室アソシエイトフェロー) at 2016年03月01日 (火)

あかりをつけましょ ぼんぼりに~

お花をあげましょ 桃の花~♪

去る2月20日(土)、トーハクではファミリーワークショップ「ひいな遊び―立雛を作ろう!―」が開かれました。雛祭りを前にして、自分オリジナルの立雛を作ってみようという企画です。午前中は親子を対象に、午後は大人だけを対象にして2回開催致しました。

おひなさまというと、初節句にお店で買ってくるイメージですが、江戸から明治にかけては紙や織物で立雛を作ることが女の子の間で行われていました。自分より年少の子供に遊び道具としてお人形を作り与えることは、お裁縫の稽古にもなったことでしょう。

そもそも雛祭りの源流のひとつは、平安貴族の子どもたちが行った「ひいな遊び」に遡ります。これはミニチュアの建物や家具、そして人形を使ったオママゴトであったと考えられます。やがて時代はくだり、江戸時代の初期になると男雛・女雛のおひなさまを女の子のため3月3日に飾る風習が生まれます。

初期のおひなさまは立雛とよばれる男女一対の紙人形で、今回モデルとした「古式立雛」(江戸時代・17~18世紀)もその一つです。ペラペラの薄い作りで立たせることが難しく、手に持って遊ぶ「ひいな遊び」の流れを受けたものでした。素朴な人形であるだけに、遊びを通じた人形と子どもの本来的なありかたを伝えています。

古式立雛 江戸時代・17~18世紀

特集「おひなさまと日本の人形」(2016年3月1日(火)~4月10日(日)、本館14室)にて展示

ワークショップは好きな色の厚紙を選んでもらうところから始まりました。この厚紙に3種類の版をつかって模様を摺り、切ったり折ったりして胴体を作っていきます。

教育普及室の室員とボランティアさんをスタッフとして、立雛製作を事前練習した成果をアドバイスに活かしつつ、みなさんおしゃべりも楽しみながらワイワイ製作しました。

胴体製作で特に難しいのが男雛の袴作り。スーツにビシッと入った折目はカッコイイものですが、同じように袴にも折目を入れ、男らしさを演出します。袴の折り方は言葉で説明しづらく、みなさん見本をみながら悪戦苦闘でした。

そして何といっても一番の難関は頭(かしら)作りです。今回のワークショップでは120度の熱で焼き固める粘土を使ったのですが、焼くのに30分かかるため、頭の形は10分ほどで仕上げて頂きました。講師の私に急き立てられながら、大焦りでの製作です。

そして頭の色塗り。あらかじめ白色で下地を塗った上から、髪や目鼻を描いていきます。お顔を描くのは一発勝負であるなか、「お人形は顔が命!」とプレッシャーをかけられ、これも10分ほどで仕上げていただきました。なにせ2時間のワークショップで模様の刷りから胴体の組み立て、頭作りまでするから大変です。

最後に完成した立雛を緋毛氈のうえに一同に並べて鑑賞会。同じ方法で作ったお人形ですが、色の組み合わせや表情に強く個性があらわれ、世界にひとつの可愛らしい立雛が生まれました。みなさんとても楽しそうに製作を進められ、企画した側としても大満足のワークショップでした。

後片付けも終わり、早速できあがった立雛を小さな自宅に持って帰って、神棚の前に飾ってみました。気の強そうな女雛は妻に似ているような・・・、といって怒られた私です。もうすぐ雛祭りですね~♪

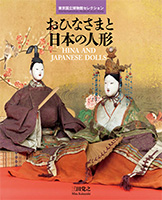

*東京国立博物館本館14室では3月1日(火)ら4月10日(日)の会期で特集「おひなさまと日本の人形」が開かれます。また今回、展示に合わせ『東京国立博物館セレクション おひなさまと日本の人形』が出版されました。みなさまのご来場を心よりお待ち申し上げます。

三田覚之著

発行:東京国立博物館

定価:1200円(税別)

東京国立博物館ミュージアムショップで販売中

| 記事URL |

posted by 三田覚之(教育普及室・工芸室研究員) at 2016年02月24日 (水)

仏像ファンの皆様、お待たせいたしました。

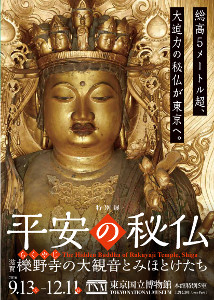

東京国立博物館では、今秋、特別展「平安の秘仏―滋賀・櫟野寺(らくやじ)の大観音とみほとけたち」(9月13日(火)~12月11日(日)、本館特別5室)を開催します。

滋賀県にある櫟野寺(らくやじ)は、重要文化財に指定される20体もの平安時代の仏像がいらっしゃるお寺です。

ご本尊は、像高3mを超すという大きな大きな十一面観音菩薩坐像。

滋賀県は十一面観音の優品が多く、櫟野寺の観音様も仏像ファンの方にはお馴染みかもしれませんね。

この大きな大きな観音様が、お厨子を出て、お寺を出て、トーハクにお出ましになるというのです!

2月15日(月)には、本展の報道発表会を行いました。

本展主催者を代表して、当館副館長の松本伸之(左)と櫟野寺住職の三浦密照(右)よりご挨拶を申し上げました

本展の最大の注目ポイントは、もちろん本尊である重要文化財「十一面観音菩薩坐像」の出陳です。

像高3.12m、台座・光背も含めると総高5.m以上という大きさ!

重要文化財の坐像としては日本最大の十一面観音菩薩です。

重要文化財 十一面観音菩薩坐像

平安時代・10世紀

滋賀・櫟野寺蔵

そんな大きな仏様が果たして会場でどのように展示されるのか、皆様ご期待ください。

しかもこちらのご本尊、普段は公開していない秘仏です。

ご本尊がお寺を離れて公開されるのは、今回が初めて。

ますます期待がふくらみます!

報道発表会では、本展担当研究員・丸山士郎が展覧会の見どころを説明しました。

「展覧会では、ご本尊を横からもご覧いただけます」

※普段は厨子に納められているため、横からのお姿はご覧になれません。

櫟野寺には、ご本尊の他に19体の重要文化財の仏像が伝わります。

像高2mを超える薬師如来坐像をはじめとする平安彫刻の傑作を、一時にご覧いただけることも本展の注目ポイントです。

ちなみに丸山研究員の”推しブツ”は、毘沙門天立像。

重要文化財 毘沙門天立像

平安時代・10~11世紀

滋賀・櫟野寺蔵

目をつり上げ、口をへの字に歪めた表情に親しみを覚えるのだそうで、お気に入りのアングルは横顔なのだとか。

開幕まで半年以上ありますが、会場で横顔チェックをお忘れなく!

報道発表会の出席者には、「櫟野寺オリジナル金の測量野帳」と「手裏剣ティーバッグ」をお持ち帰りいただきました。

櫟野寺オリジナル金の測量野帳(コクヨ株式会社様ご提供)と手裏剣ティーバッグ(一般社団法人 滋賀県茶業会議所様ご提供)

金の測量野帳は展覧会特設ショップで販売する予定なので、ぜひチェックしてください。

また、櫟野寺のある滋賀県甲賀(こうか)市は、県内の生産量の95%以上を占めるお茶の名産地(ショップでの販売は未定)。

お寺の所在地についても知っておくと、仏像の理解も深まるはずです。

展覧会公式サイトでは櫟野寺の紹介動画も公開中。こちらもぜひご覧ください。

今から楽しみな特別展「平安の秘仏―滋賀・櫟野寺(らくやじ)の大観音とみほとけたち」。

20体の仏様のお出ましを、仏像ファン一同、期待してお待ちいたしましょう!

カテゴリ:news、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2016年02月18日 (木)

大人気漫画「キングダム」に登場!

特別展「始皇帝と大兵馬俑」の会期は2月21日(日)まで。 いよいよ残り9日間となりました。

おかげさまで毎日たくさんのお客様にご来館いただいております。

会期終了も近づき、混雑により待ち時間の発生も予想されますが、まだの方はぜひご覧いただきたいと思います。

とはいえ、兵馬俑はともかく、他の作品は何だか難しそう、とつい敬遠してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ご安心ください。

展覧会はそれぞれのご関心に従って、自由に楽しんでいただいて結構なのです。

たとえば、大ヒット漫画「キングダム」(原泰久作、集英社『ヤングジャンプ』で連載中)をご存知でしょうか。

中国の戦国時代末期(前3世紀後半)、天下の大将軍になることを夢見る信という少年が、嬴政(えいせい、後の始皇帝)や仲間とともに戦いを通して成長していく壮大な歴史ドラマです。

会場出入り口の平成館1階ロビーでは、「キングダム」のヒーローたちと記念撮影も

この物語の世界は、地域・時代ともまさに本展と重なります。

「キングダム」の読者でしたら、きっと本展の展示品のなかに知っているものを見つけることができます。

本展関連トークイベント「キングダムからみた兵馬俑の世界」(1月20日~22日)の講師・谷豊信の薫陶を受けて、私もこの漫画にすっかり魅せられてしまいました。

ここでは「キングダム」ファンも楽しめるオススメ作品をいくつかご紹介します。

連日大盛況だったトークイベント「キングダムからみた兵馬俑の世界」

【2号銅車馬/どうしゃば】

トップバッターは2号銅車馬です。

2号銅車馬(展示は複製)

(原品)秦時代・前3世紀 西安市臨潼区秦始皇帝陵銅車馬坑出土

秦始皇帝陵博物院蔵

(C)陝西省文物局・陝西省文物交流中心・秦始皇帝陵博物院

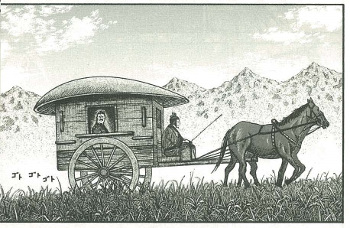

「キングダム」1巻で政の側近・昌文君(しょうぶんくん)の乗っていた馬車はこれによく似ています。

政の側近・昌文君の乗っていた馬車

(「キングダム」1巻より)

実際、本展公式サイトに寄せてくださった作者・原泰久さんのコメントによると、連載当初の馬車はこれを元にして描いたそうです。

ですが、スッポンの甲羅のような屋根をもつ4頭立てのこの馬車は、始皇帝陵の中心部分から出土したことと形状から、始皇帝専用の馬車を1/2サイズで忠実に写した模型であると考えられています。

先導車だった1号銅車馬とあわせて計6千もの青銅製パーツで構成され、表面には余すところなく色が塗られ、金銀の車馬具で華やかに飾り立てられています。

【弩弓/どきゅう】

兵馬俑は実在した始皇帝の軍団を丸ごと細部まで忠実に写した陶製の群像であると考えられています。

もともと様々な武器を手にしていましたが、柄や盾といった木や革を材質としたものはほとんど土の中で朽ちてしまい、残っていません。

それでも槍先や剣身など青銅でできたパーツがたくさん兵馬俑の足元から出土しており、兵馬俑の装備が本来どのようなものだったのか窺い知ることができます。

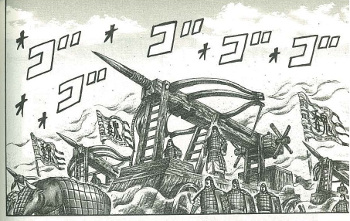

そのひとつが、弩弓と呼ばれる武器です。

弩弓(複製)

(原品)秦時代・前3世紀 西安市臨潼区秦始皇帝陵園出土

秦始皇帝陵博物院蔵

(C)陝西省文物局・陝西省文物交流中心・秦始皇帝陵博物院

木でできた縦長の台の先端に、弓を横倒しに装着する飛び道具で、引金をひくと台のうえに載せた矢が発射される仕組みです。

現代のクロスボウと呼ばれる武器によく似ています。

照準がついているので狙いを定めやすく、通常の弓よりも強力でした。

その威力はいったいどれほどだったのでしょう。

「キングダム」に描かれた弩弓による戦闘シーンは、そんな想像を掻き立てます。

超大型の弩弓を装備した魏国の部隊

(「キングダム」28巻より)

ちなみに、さきほどの2号銅車馬といっしょに出土した1号銅車馬の輿正面にも、弩弓が懸けられています。

会場でぜひ探してみてください。

【封泥/ふうでい】

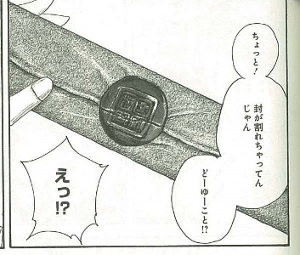

「キングダム」のある場面で重要な書類に施した封が出てきます。

重要な書類の巻物に施された封泥

(「キングダム」38巻より)

巻いた書類のヒモなどに泥を貼りつけ、送り主はそのうえに捺印します。

しばらく経つと泥が乾いて固まります。

この泥を割らなければ、なかの書類を読むことはできません。

これは途中で何者かが封を解いて盗み見たり改変することを防ぐためのもので、「封泥」といいます。

現在でも欧米では封筒の裏にロウを塗って封をすることがありますが、封泥も似たようなものでした。

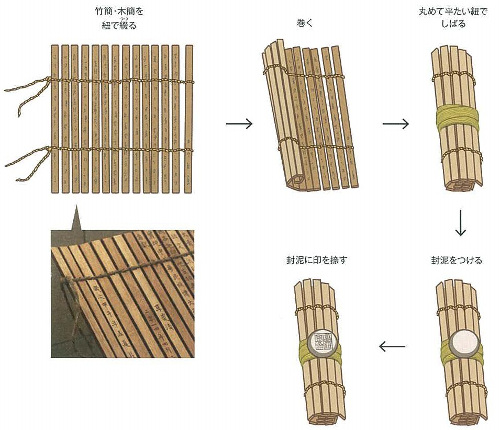

秦時代の封泥の使用法(推定)

さらに、封泥の表面に捺された印面を見れば、送り主が誰で、書類が本物か偽物かを知ることができました。

特別展「始皇帝と大兵馬俑」には合計4個の封泥が展示されています。

「キングダム」に登場する人物の印が捺されているものは残念ながらありません。

しかし、そのなかでもっとも「キングダム」に近いといえるのが、「郎中丞印」の4文字をもつ封泥でしょう。

「郎中丞印」封泥

戦国~秦時代・前3世紀 西安市未央区相家巷出土

西安博物院蔵

(C)陝西省文物局・陝西省文物交流中心

郎中丞は皇帝親衛隊の副隊長に相当する官職です。

始皇帝亡き後、親衛隊隊長の「郎中令」について宮廷政治の実権を握ったのが、「キングダム」にも登場する宦官(かんがん)の趙高でした。

この封泥に捺印した郎中丞は、もしかしたら趙高を支える副官だったのかも知れません。

【将軍俑/しょうぐんよう】

最後はやっぱり兵馬俑にも触れないわけには参りません。

いまのところ、「キングダム」に兵馬俑とまったく同じ顔の人物は登場していません。

けれども、もしかしたら「キングダム」の終盤になると、主人公の信が将軍俑に似てくる可能性があります。

「キングダム」の主人公・信

将軍俑

秦時代・前3世紀 西安市臨潼区秦始皇帝陵1号兵馬俑坑出土

秦始皇帝陵博物院蔵

といいますのも、原泰久さんが本展公式サイトに寄せてくださったコメントでこのようなことをおっしゃっています。

「将軍俑は信が将軍になったときにもう一度見直そうと思います。将軍ってこうなのかと思わせる表情やたたずまいは参考になるはずです。」

将軍俑とは、兵馬俑のモデルとなった軍団の司令官であると考えられます。

地位の高い者しか着用の許されなかった形状の冠や鎧を身につけ、不敵な笑みを浮かべた表情は威厳と自信に満ちています。

この風格から「キングダム」のヒーロー・信の将来の風貌に想像をめぐらすのも、また一興でしょう。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 川村佳男(平常展調整室主任研究員) at 2016年02月12日 (金)