1089ブログ

東洋館の8室では日頃から「中国文人の書斎」というテーマで明・清時代の文人の書斎をイメージした展示をしています。たとえば筆・筆筒・硯・石印などの文房具を、ただ単に展示ケースのなかに並べるのでなく、大型ケースのなかに机や椅子を置いて、その机の上に実際に使うような感じで文房具を配置するような試みです。いつもは机の上に置く作品について考えたり選んだりするのに努力するのですが、今年の春は、机や椅子についても立派なものを並べることができました。それは上海博物館が所蔵する中国家具です。

中国では、唐時代ころから背の高い机や椅子を使った生活をするようになり、明時代には世の中が豊かになって生活が充実したのと、貿易が活発になったこともあって、外材を用いた格調の高い家具が作られました。日本には古くから中国の美術品や工芸品がもたらされ、それらを唐物(からもの)などといって珍重していましたが、日本の伝統的な屋内の生活というのは履物を脱いで畳のうえで背の低い調度品を用いる生活なので、唐物といっても小さな道具が多く、大きな家具はあまり伝わりませんでした。そんなこともあって東京国立博物館では中国家具をほとんど所蔵していないのですが、このたびは上海博物館の名高い中国家具のコレクションをお借りして展示することができたのでした。

黄花梨平頭案 明時代・17世紀 上海博物館蔵

2016年8月28日(日)まで展示中

東京国立博物館にトーハクというニックネームがあるように、上海博物館(シャンハイポーウークヮン)にはシャンポーというニックネームがあり、お互いに「トーハク」とか「シャンポー」とか呼び合う長く親しい交流があり、その友情によって今年の4月から1年のあいだ、シャンポーが所蔵する陶磁器・染織品・青銅器・仏像・家具などの優品を代わる代わる展示させてもらう話が実現したのでした。中国家具とひとことに言っても、明時代のものは淡雅で平明であるとか、清時代のものは重厚で装飾的であるといった特徴があります。それで4月から8月までは明時代の家具を、そして9月から10月までは清時代の家具を展示して、代表的な中国家具を御覧いただくことを考えています。

紫檀唐花蝙蝠彫椅子 清時代・18世紀 中国 上海博物館蔵

2016年8月30日(火)から10月23日(日)まで展示予定

なお、トーハク秋の恒例行事となった「博物館でアジアの旅」の期間(2016年8月30日(火)~10月23日(日))には、「トーハク×シャンポー 夢のコラボ」と題して、このたびシャンポーからお借りする作品を重点的に展示する予定です。

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(出版企画室主任研究員) at 2016年05月20日 (金)

えーっ、これ、象牙でできてるの!?

すごーい!!

特別展「黄金のアフガニスタン―守りぬかれたシルクロードの秘宝―」の会場ではこんな声も多く聞かれます。

そーなんです。

「黄金のアフガニスタン」展ではありますが、本展で注目すべきは黄金製品だけではないのです。

今回はその象牙彫刻のすばらしさをご紹介しましょう。

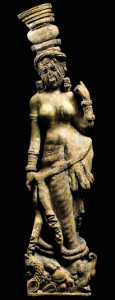

第4章「ベグラム」の部屋に入ると、まず目に飛び込むのは、3体の妖艶なる女神像。それぞれ古代インド神話にも登場する怪魚マカラの上に乗り、その豊満な肉体を左右にくねらせています。

マカラの上に立つ女性像(左から順にNo.147、148、149)

1世紀

左の1体(No.147)は、体にまとわりつくような薄いギリシア風のチュニックをまとい、ブレスレットをつけ、左手にはブドウの房を持っています。

一方、他の2体(No.148・149)は上半身は裸で、インド風のドーティ(下衣)をまとい、髪飾、胸飾、ブレスレットにアンクレットを身につけています。

これらの像は象牙を丸彫りしたもので、その姿は極めて美しく官能的。思わず見惚れてしまいます。

これらは家具の一部だったようですが、その全体像ははっきりわかっていません。

残念!

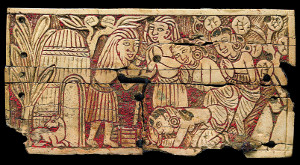

次に進むと、まず、No.151の人物・マカラ像の象牙のレリーフがあります。

人物・マカラ像(No.151)

1世紀

中央の人物の両足を2匹のマカラが噛み付いているかのような表現。

この人物はギリシア神話に登場する海の神トリトーンを表現したものといわれています。

しかし、ポセイドンの息子トリトーンは通常、上半身が人間、下半身が蛇の姿で表現されるのですが…? この像は下半身も人間と同じです。

となると、これはトリトーンなのか!? という疑問が湧いてきます。どこかにこの回答のヒントになるものはないか。会場を探してみました。

それは次の部屋にありました! No.212のレオグリフ形腕木です。

レオグリフ形腕木(No.212)

1世紀

マカラの口からレオグリフが飛び出している、あるいはその後ろ足を噛み付こうとしているかのような造形。

そのレオグリフの背には女神が跨り手綱を引き、腹の下から男神がその女神を支えています。

この両神はインド古来の神、女神ヤクシー、男神ヤクシャと考えられています。この構図と比較してみるとNo.151の人物像はトリトーンではなく、ヤクシャではないか!?

これは珍説ですかね。しかし、会場でこんなことを考えてみるのも面白いと思いますよ。

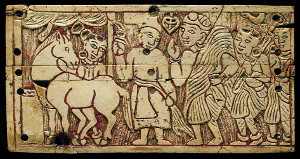

さて、その次には脚台を飾ったと考えられる象牙の装飾板が並びます。

馬やレイヨウなどの動物と「樹下美人図」を思わせる女性像をレリーフで表現。

そして、その隣には象牙を丸彫りした象(No.152)、コブ牛そしてライオンが続きます。

特に象は頭に二つのコブをもつインド象の特徴を良く捉えています。

象形家具脚部(No.152)

1世紀

次の部屋に進みましょう。

先ほど紹介したNo.212のレオグリフ像の裏手にあるケースには二つの象牙の装飾板が並んでいます。

本生話の装飾板(上からNo.195、196)

1世紀

このNo.195・196はちょっと毛色が変わったレリーフ。本生話(ほんじょうわ)の装飾板と呼ばれているものです。

本生話とは仏教説話の中で、釈迦の前生における数々の物語。

No.195 は「ナリニカー姫本生」の一場面、No.196は「もみぬかを腹にもつシンドゥ産子馬前生物語」という本生の一場面を表現したものと推測されているようです。

しかし、このレリーフだけを見ていても、話の内容は良くわかりません。詳細は図録の解説に委ねることにしますが、そこには実に面白い物語が展開されています。ぜひお読みください。

解説でも指摘されているように、インド由来のこうした象牙製品に仏教的な題材が組み入れられているのは興味深いことですね。

さて、最後のケースにはこれまた見事な象牙のレリーフが並んでいます。

楽人と踊子の装飾板(No.194)

1世紀

後宮女性の装飾板(No.210)

1世紀

門下に立つ女性の装飾板(No.211)

1世紀

まず、樹の下で笛を奏でる女性とその曲にあわせて踊る女性が、実に繊細な線でいきいきと描かれている装飾板(No.194)。

次に後宮の女性たちや門下に立つ女性たちを繊細かつ妖艶に表現した装飾板(No.197~211)が続きます。

これらは玉座を飾ったものと推測されていますが、まさに、玉座を飾るにふさわしい象牙彫刻の技と美が融合した見事な工芸品といえるでしょう。

このように素晴らしい象牙彫刻の逸品が、本展では黄金製品の陰で密やかな美を誇っています。

みなさん、こうした作品もぜひお見逃しなく!

※画像はすべて(C)NMA/Thierry Ollivier

カテゴリ:研究員のイチオシ、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 井上洋一(学芸企画部長) at 2016年05月19日 (木)

国際博物館の日記念ツアー「上野の山でトラめぐり」が5月15日(日)に開催されました。

このツアーでは特定の動物をテーマにして、上野動物園・国立科学博物館・東京国立博物館を実際に「めぐり」ながら、新たな気付きを「発見」します。

2007年から行ってきたこのツアーも今年で10周年を迎えることができました。

記念すべき10回目のテーマは「トラ」!

小学校5年生~高校3年生を対象に、各施設の講師がトラの秘密を解説します。

まずは上野動物園からスタート。

動物解説員の小泉祐里さんと一緒に「生きたトラ」の観察を行いました。

なわばりをパトロールする姿や、普段は見ることができない食事の様子を目にすることができました。

トラの解説をする小泉さん

食事の様子を観察する参加者

上野動物園では生きたトラの観察を通して、食事の際は餌を丸呑みにしてしまうこと、普段は爪を隠していること、目や尻尾、縞模様の役割を発見しました。

トラのあの力強さはどこからくるのでしょうか?

新たな疑問を持ちながら、その秘密を知るために参加者一行は科学博物館に向かいます。

科学博物館では「トラの骨格」をテーマに、動物研究部の川田伸一郎さんにお話を伺いました。

骨格標本のほかにも剥製や毛皮標本もお持ちいただき、参加者は実際に触りながら最強のハンターであるトラの強さの秘密を発見していきます。

トラの強さの秘密を解説する川田さん

参加者全員で骨格標本を観察

トラの力強さの秘密を発見した参加者一行は最後にトーハクへ。

今度は作品に表現されたトラの秘密を発見します。

親と子のギャラリー「あつまれ!トラのなかまたち」(平成館企画展示室、5月22日(日)まで)の会場で、トラに纏わる作品を博物館教育課の小林牧課長が紹介しました。

参加者は絵画や工芸作品、染織や彫刻など、様々に表現されるトラを鑑賞し、トラをめぐる物語やリアルさを発見していきます。

作品の解説を行う小林課長

展示室での作品鑑賞後、参加者のみなさんに【かっこいいトラ】と思う作品、【リアルなトラ】と思う作品をそれぞれ選んでもらいました。

各作品に投票する参加者

その結果それぞれ以下の作品が選ばれました。

【かっこいいトラ】第1位!

陣羽織 白呉絽服連地虎模様 描絵 国重作 江戸時代・18世紀(アンリー夫人寄贈)

【リアルなトラ】第1位!

博物館写生図(虎皮)江戸~明治時代・19世紀

最後に、実は今回のトラめぐりを通して、図らずも3施設をつなげる物語を「発見」することができました。

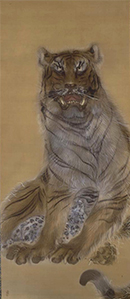

物語の始まりは現在、トーハクで展示中のこの作品。

きわめてリアルに描かれています。

虎 岸竹堂筆 明治26年(1893)(シカゴ・コロンブス世界博覧会事務局寄贈)

この作品はイタリアから来日したチャリネサーカスのトラをモデルにして描かれたものです。

実は、チャリネサーカスが連れてきたトラは日本での興行中に3頭の子ども生みます。

そのうちの2頭は現在の上野動物園に引き取られ、日本ではじめて一般公開されました。

現在、科学博物館にはそのうちの1頭が剥製として収蔵されています。

3施設のスタッフを含め、参加者全員が身近に潜む発見に驚かされる物語でした。

10周年を迎える今年は様々なことを発見しました。

来年はどの動物をテーマに3施設をめぐるのか、鋭意計画中です。どうぞ、お楽しみに!

| 記事URL |

posted by 臺浩亮(教育講座室) at 2016年05月18日 (水)

文化財の収集と保管は博物館が担う役割の1つです。平成27年度には新たに166件の文化財が東京国立博物館に加わりました。特集「平成27年度新収品展I」(2016年5月17日(火)~5月29日(日)、本館特別1室・特別2室)では、ご寄贈いただいた150件の文化財のうち70件を紹介いたします(なお「平成27年度新収品展II」(2016年5月31日(火)~7月10日(日)、平成館企画展示室)では購入した16件の文化財のうち、8件を展示する予定です)。

いくつか展示作品をご紹介しましょう。

青磁盤 中国・汝窯 川端康成旧蔵 北宋時代・11~12世紀

香取國臣氏・芳子氏寄贈

汝窯青磁(じょようせいじ)は中国の北宋時代末期に、宮廷用に特別に生産された青磁です。表面の淡く美しい青釉が特徴。その白みがかかった青色は「雨が上がった後の空の色」に例えられてきました。おもわずすいこまれてしまいそうな感覚を覚えます。歴代の皇帝たちが愛した器として知られる汝窯青磁は、世界に70点ほどしかない貴重なもの。その中で、今回展示される青磁盤は、日本で見いだされた唯一の汝窯青磁として知られる作品です。近現代の日本文学を牽引した作家、川端康成氏の旧蔵品もあります。

実は今回の新収品展、著名な作家の旧蔵品がもう1つ展示されます。

男子立像 キプロス 英国人作家サマーセット・モーム旧蔵品

アルカイック時代・前6世紀 ミハエル・アンド・ヴィッキー・クシラス氏寄贈

この小像はイギリスの作家、サマセット・モーム氏の旧蔵品でした。

この像が作られたキプロス島は古来より、銅の産出地として、ギリシアと西アジアのむすぶ交易の要衝として繁栄してきました。本作品は前6世紀前半に年代づけられ、神を崇拝する男性を表現したものとされます。同様の像が神域から出土しており、本作品も神殿等に奉納された像と考えられます。この時期の人物像にはアルカイック・スマイルと呼ばれる微笑を浮かべた表情が見られますが、この男子立像は口を無表情につぐんでいます。

今回の新収品展は、本館の特別1室と特別2室の2部構成の展示です。このうち特別2室では百瀬治氏・百瀬冨美子氏が収集したコレクションに焦点を当てています。その中から1つご紹介いたします。

明月記断簡 藤原定家筆 鎌倉時代・建暦元年(1211)

百瀬治氏・百瀬富美子氏寄贈

『明月記』とは、歌人として有名な藤原定家(1162~1241)がつけていた日記の呼び名。本作は、定家50歳、建暦元年(1211)7月25日の記事で、本文のぽってりとした墨付やくせのある表現は、定家の特徴的な筆致といえます。記された文章自体は江戸時代の写本から知られていましたが、本作は新出の原本ということになります。料紙の天地に罫線がなく、紙背文書があるという点が、鎌倉時代初頭の原本の様式に合致しています。

例年の「新収品展」と比べ、今年度は展示作品の数が多く、その分野も日本の絵画、書跡、歴史資料、考古資料、陶磁、漆工、刀剣に加え、東洋の染織、考古、民族、彫刻、陶磁と多岐にわたります。期間中にご来館いただき、新たにトーハク加わった文化財をお楽しみいただければと思います。トーハクの文化財収集活動とともに、「守備範囲の広さ」をご理解いただけるのではないでしょうか。

| 記事URL |

posted by 小野塚拓造(東洋室研究員) at 2016年05月17日 (火)

こんにちは、保存修復室の瀬谷愛です。

来たる5月17日(火)、一枚の肖像画が世界で初めて、当館で一般公開されます!

伊東マンショの肖像

ドメニコ・ティントレット筆 1585年

ミラノ、トリヴルツィオ財団 Fondazione Trivulzio - Milano

若々しい、凛々しい少年です。マンショはまだ16歳だから~♪

天正遣欧少年使節 伊東マンショ(1569頃~1612)の肖像です。

天正遣欧少年使節とは、天正10年(1582)に九州のキリシタン大名の名代としてヨーロッパに派遣された、4人の少年を中心とする使節団です。

伊東マンショは、豊後の大友宗麟(1530~87)の名代として、使節団の主席正使を務めました。

肖像画が描かれたのは、水の都ヴェネツィアでのことでした。

使節団は1585年6月26日にヴェネツィアに到着したようで、ヴェネツィア共和国の元老院が歓待し、7月4日にヴェネツィア派の画家ティントレットが4人の姿を活写した、と伝えられてきました。

でも、ま、まさか、その肖像画が現存するとは!

多くの研究者が、ほとんど夢見がちなまでに期待したことが、ここに起きたというわけです。

(ただし、筆者と製作過程については長々と補足説明が必要です。詳細は、会場、リーフレット、講演会、シンポジウムで!)

肖像画がみつかったのは、イタリア、ミラノ。

使節団も訪れたゴシック建築の至宝、ミラノのドゥオモ(大聖堂)

昨年7月初旬に事前調査で訪れました。快晴です

平成26年(2014)に同市内に所在するトリヴルツィオ財団がこの肖像画の存在を美術誌上で発表しました。

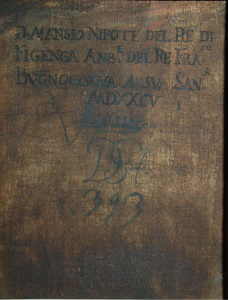

肖像画裏面

パオラ・ディリコさんのその論文によれば(当館研究員も昨年の調査で確認しましたが)、肖像画の裏には、

D. MANSIO NIPOTE DEL RE DI

FIGENGA AMB. DEL RE FRAN.

BVGNOCINGVA A SVA SAN.

などと書かれています。

「フィジェンガ王の孫(甥)、ブーニョチングア王フラン(チェスコ)から教皇聖下への使節であるマンショ公」。

初めはなんのことかわからなかったでしょう。

日本人がみても、初見では「あ~どこかの小国の使節なんですね」と思ってしまうと思います。

ところがよく考えてみるとどうでしょうか。

・「FIGENGA」は同時代資料にも記される「FIUNGA(日向)」と「FIGEN(肥前)」の融合

・「FRAN.(フランチェスコ)」は大友宗麟の洗礼名

・「BVGNOCINGVA」は「BUNGO(豊後)」と「CINGIUA(千々石)」の融合

とみれば、その実は、

「日向王の孫(甥)で、豊後フランチェスコ王(大友宗麟)からローマ教皇への使節であるマンショ公」

となるわけです!そのまんま、なんの間違いもありません。

(「千々石」は、もうひとりの正使であった千々石ミゲルを指すと思われます)

しかも、肖像画のX線透過撮影を行なったところ……

X線透過写真

同様のことが画面の左上に書かれていたことがわかりました。

何度も転写を繰り返すうちに、なじみのない日本語が変化してしまったのでしょう。

誰もが「まさか」と思う新発見は、まだまだ起こっています。

重要文化財 聖母像(親指のマリア)イタリア 17世紀後期

こちらもあわせて展示します。

当館の展示でも非常に人気の高い、親指のマリア。

宝永5年(1708)、キリスト教が禁じられていた時代に日本に潜入したイタリア人宣教師ジョヴァンニ・バティスタ・シドッチ(1667~1714)が持ってきたものです。

シドッチは江戸・小石川の切支丹屋敷の地下牢で亡くなったのですが、

マンショの肖像画が発表されたのと同じ平成26年(2014)、切支丹屋敷跡から3体の人骨が出土し、うち1体が国立科学博物館の人類学的分析とDNA鑑定により、イタリア、トスカーナ地方出身、高身長(170cm以上)の中年男性とわかりました。

まさか。

ここに埋葬された記録が残り、諸条件を満たすイタリア人は、シドッチただひとり。

先月、文京区役所が正式に記者発表を行なったばかりの、ホットニュースです。

シドッチは亡くなってからちょうど300年で出現し、マンショは亡くなってからほぼ400年で再発見されました。

こんな奇跡のようなめぐりあわせがあるんですね。

今年は、日伊国交樹立150周年。

その記念として開催する今回の特別公開「新発見!天正遣欧少年使節 伊東マンショの肖像」(2016年5月17日(火)~7月10日(日)、本館7室)に、ぜひ皆様お越しください。

初日の翌日5月18日(水)には、イタリア文化会館で関連シンポジウム。

週末の5月21日(土)には、当館平成館大講堂で講演会を開催します。

新知見満載の企画です。ぜひ、こちらもあわせてご参加ください!

P.S. 「戦国鍋TV」で天正遣欧少年使節の特番が組まれるといいなあと、一ファンとして「まさか」を期待する次第です。

| 記事URL |

posted by 瀬谷 愛(保存修復室主任研究員) at 2016年05月12日 (木)