1089ブログ

![]() ほほーい! ぼく、トーハクくん!

ほほーい! ぼく、トーハクくん!

特別展「平安の秘仏―滋賀・櫟野寺の大観音とみほとけたち」の担当研究員の西木さんとぼくの仏像トーク第3弾なんだけど・・・前回からちょっと間があいちゃったほ。西木さん、どこに行っちゃったのかな?

![]() ごめん、ごめん、トーハクくん。着替えに時間がかかってしまいました。お待たせして申し訳ない。

ごめん、ごめん、トーハクくん。着替えに時間がかかってしまいました。お待たせして申し訳ない。

![]() 着替え?! そのTシャツは一体・・・?

着替え?! そのTシャツは一体・・・?

![]() まあ、いいじゃないですか。

まあ、いいじゃないですか。

![]() ??? ひ、ひとまず、おさらいのためにその1、その2も読んでおいてほ。

??? ひ、ひとまず、おさらいのためにその1、その2も読んでおいてほ。

「薬師如来の顔」

![]() さて、今回は薬師如来の話だったね。櫟野寺(らくやじ)では、本尊の十一面観音菩薩坐像についで大きな仏像で、こちらも丈六仏です。

さて、今回は薬師如来の話だったね。櫟野寺(らくやじ)では、本尊の十一面観音菩薩坐像についで大きな仏像で、こちらも丈六仏です。

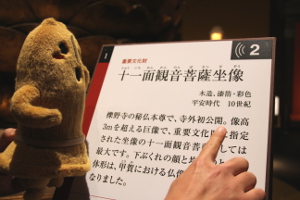

重要文化財 薬師如来坐像(No.9)

平安時代・12世紀

![]() 薬師さんは何だか眠そうなお顔だほ。

薬師さんは何だか眠そうなお顔だほ。

![]() 前回見た仏像は、どれも厳しくつりあがった目が特徴でした。改めて薬師さんとお顔を見比べてみましょう。

前回見た仏像は、どれも厳しくつりあがった目が特徴でした。改めて薬師さんとお顔を見比べてみましょう。

左:重要文化財 十一面観音菩薩坐像(本尊、No.1)

中央:重要文化財 観音菩薩立像(No.10)

右:重要文化財 薬師如来坐像(No.9)

![]() 薬師さんの目はつりあがっていないほ。

薬師さんの目はつりあがっていないほ。

![]() そう、ご本尊系統のお顔に比べて、伏し目がちだね。だからトーハクくんの「眠そう」っていう印象は、この薬師さんの特徴をよくとらえていると思うよ。

そう、ご本尊系統のお顔に比べて、伏し目がちだね。だからトーハクくんの「眠そう」っていう印象は、この薬師さんの特徴をよくとらえていると思うよ。

![]() ふふん♪

ふふん♪

![]() ほら、こっちの仏像も。No.12の観音菩薩立像なんて、過剰に目が垂れているよね。

ほら、こっちの仏像も。No.12の観音菩薩立像なんて、過剰に目が垂れているよね。

左:重要文化財 観音菩薩立像(No.12)

右:重要文化財 観音菩薩立像(No.11)

![]() 薬師さんと同じ眠たそうなお顔だほ。やっぱりご本尊とは似ていないんだほ。

薬師さんと同じ眠たそうなお顔だほ。やっぱりご本尊とは似ていないんだほ。

「本尊グループと薬師如来グループ」

![]() 櫟野寺には、ご本尊のような目がつりあがった仏像と薬師さんのように伏し目がちな仏像と、大きく2系統の仏像が伝わっているんだ。

櫟野寺には、ご本尊のような目がつりあがった仏像と薬師さんのように伏し目がちな仏像と、大きく2系統の仏像が伝わっているんだ。

![]() 突然変異だほ。

突然変異だほ。

![]() 難しい言葉を知っているんだね。でも、それだと説明不足だから・・・それぞれの年代に注目してごらん。

難しい言葉を知っているんだね。でも、それだと説明不足だから・・・それぞれの年代に注目してごらん。

【本尊グループ】

左:重要文化財 十一面観音菩薩坐像(本尊、No.1) 平安時代・10世紀

中央:重要文化財 観音菩薩立像(No.10) 平安時代・10世紀

右:重要文化財 観音菩薩立像(No.7) 平安時代・10~11世紀

【薬師如来グループ】

左:重要文化財 薬師如来坐像(No.9) 平安時代・12世紀

中央:重要文化財 観音菩薩立像(No.12) 平安時代・12世紀

右:重要文化財 観音菩薩立像(No.11) 平安時代・12世紀

![]() あ、薬師さんグループは12世紀だほ!

あ、薬師さんグループは12世紀だほ!

![]() そう、ご本尊系統と薬師さん系統は制作時期がちがって、薬師さん系統の方が新しいんです。

そう、ご本尊系統と薬師さん系統は制作時期がちがって、薬師さん系統の方が新しいんです。

![]() ほーほー。

ほーほー。

![]() そして、この時期に制作された都の仏像は、つりあがった目の厳しいお顔ではなく、穏やかな表情の像が主流なんだよ。

そして、この時期に制作された都の仏像は、つりあがった目の厳しいお顔ではなく、穏やかな表情の像が主流なんだよ。

![]() つまり、薬師さんは都のトレンドにのっかったってことだほ? トレンディーな仏像だほ。

つまり、薬師さんは都のトレンドにのっかったってことだほ? トレンディーな仏像だほ。

![]() 笑。でも、全部が都風というわけではなくて、櫟野寺周辺のローカル色も残っているんだ。

笑。でも、全部が都風というわけではなくて、櫟野寺周辺のローカル色も残っているんだ。

![]() 甲賀様式のことだほ!

甲賀様式のことだほ!

![]() さすがトーハクくん!

さすがトーハクくん!

![]() ふふーん♪(西木さんはぼくのことをたくさんほめてくれるほ。いい人なんだほ~)

ふふーん♪(西木さんはぼくのことをたくさんほめてくれるほ。いい人なんだほ~)

![]() 甲賀様式といってもずっと同じだったわけではなく、その時代の流行を取り入れながら変化していった、ということが櫟野寺の仏像からわかるんです。

甲賀様式といってもずっと同じだったわけではなく、その時代の流行を取り入れながら変化していった、ということが櫟野寺の仏像からわかるんです。

![]() これだけの仏像でそんなことが?! なんとも壮大な話だほ。

これだけの仏像でそんなことが?! なんとも壮大な話だほ。

![]() 似てる、似てないに注目するだけでも、おもしろいよね。

似てる、似てないに注目するだけでも、おもしろいよね。

![]() お顔に注目するのが、「平安の秘仏」展の楽しみ方のひとつだほ。

お顔に注目するのが、「平安の秘仏」展の楽しみ方のひとつだほ。

![]() あ、きれいにまとめたね。どうもありがとう、とても楽しかったよ。

あ、きれいにまとめたね。どうもありがとう、とても楽しかったよ。

![]() こちらこそ、ありがほーございました。ところで、結局そのTシャツは何だったんだほ?

こちらこそ、ありがほーございました。ところで、結局そのTシャツは何だったんだほ?

![]() 気になるんだったら、「平安の秘仏」展の特設ショップに行ってごらん。

気になるんだったら、「平安の秘仏」展の特設ショップに行ってごらん。

![]() ほー!

ほー!

「櫟(ラク)」普及委員会のみうらじゅんさん、いとうせいこうさんがデザイン・監修したTシャツ(3,240円)は特設ショップで販売中!

大胆な「櫟」の字に、みんなの視線はくぎづけだほ

※作品はすべて滋賀・櫟野寺蔵

※No.は会場内での番号。展覧会カタログの番号とは異なります

カテゴリ:研究員のイチオシ、トーハクくん&ユリノキちゃん、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2016年11月21日 (月)

特別展「「禅―心をかたちに―」(10月18日(火)~11月27日(日)、平成館)は、11月18日(金)、10万人目のお客様をお迎えしました。

ご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は、東京都内からお越しの新井恵さん。

本日は、お嬢さんの麗加さんとご友人の藤本恵美さんと一緒に、ご来館されました。

恵さんには、当館学芸研究部長 富田淳より、記念品として特別展図録と展覧会グッズの「トートバッグ」を贈呈しました。

贈呈式には当館広報大使トーハクくんも登場! お嬢さんの麗加さんも大喜びでした。

左から藤本恵美さん、新井恵さん、お嬢さんの麗加さん、当館学芸研究部長 富田淳、後ろにトーハクくん

トーハクくんがお気に入りの麗加さん

美術館・博物館がお好きな恵さん。先入観なしで禅展を楽しみたい、とお話しくださいました。

特別展「「禅―心をかたちに―」も、残すところわずか1週間あまり。11月27日(日)までです。

雪舟筆の国宝「慧可断臂図」(愛知・齊年寺蔵)や、特別出品の伊藤若冲の作品など、後期展示も見逃せない作品ばかりです。(作品リストはこちら)

まだご覧になっていない方、もう一度ご覧になりたいという方、ぜひ会場へお急ぎください!

カテゴリ:news、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 宮尾美奈子(広報室) at 2016年11月19日 (土)

阪神VS中日、ではないけれど・・・。

現在開催中の特別展「禅―心をかたちに―」に展示されている重要文化財「龍虎図屛風」(狩野山楽筆)の前に立つたびに、ついつい、こうつぶやいてしまいます。プロ野球のタイガースとドラゴンズの試合ではない、という単なるギャグなのですが、野球ではどちらのチームにも友達に熱烈なファンがいて、友達を失いたくない僕は、中立の立場をとるようにしています(笑)。

それはさておき、この屛風の龍虎も、なかなか熱い対決をくりひろげています。

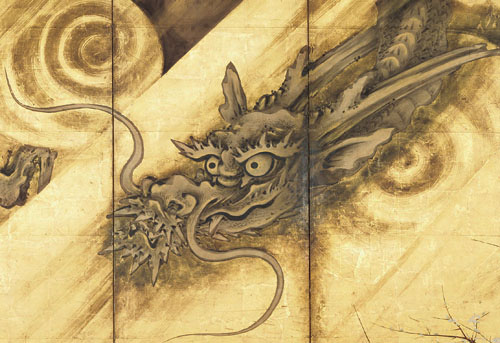

重要文化財 龍虎図屛風 狩野山楽筆 安土桃山〜江戸時代・17世紀 京都・妙心寺蔵

展示期間:11月8日(火)~11月27日(日)

まず画面の大きさそのものに圧倒されます。裂・縁ふくめて天地は約2メートル。通常の屛風が等身大程度ですので、見上げるように背の高い屛風なのです。だから龍も虎もビッグサイズ。けれど、その大きさをさらに増幅させているのが、画そのものの迫力にほかなりません。

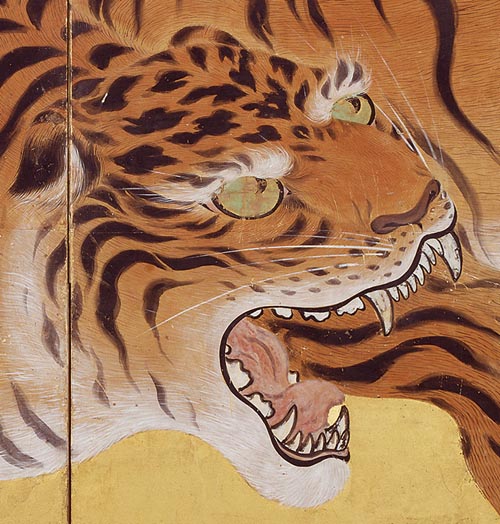

右隻に天空から風雨を巻き起こしながら降りてくる龍、左隻に振り向きざまに咆哮する雄虎と雌虎(当時、虎は日本に生息しておらず、豹は雌の虎と思われていました)が描かれ、龍虎相撃つ図様となっています。さて、どちらが勝つのか!?

右隻のムチのようにしなり鋭く伸びる枝、切れるようになびく熊笹の動勢が、舞い降りる龍のスピード感と風の強さを増幅し、その風は、左隻に入って下草や左端の竹葉までなびかせています。でもその動勢は、振り返る虎の迫力によって、一挙に撥ね返されます。最強の虎の描写、これほどの迫力と存在感を放つ猛獣の絵は、ほかに狩野永徳の「唐獅子図」くらいしかないでしょう。大地を揺るがす巨大な虎の咆哮、それは、まるで絵の前に立つ我々を「一喝」しているかのようです。

構図や形態とともに、ここで特に注目しておきたいのが、右隻の天空から降りる龍の描き方です。

(右隻)

金箔地に水墨、つまり墨の濃淡を透して金地の輝きをみせるという手法が用いられています。金箔地水墨のかなり早い例で、実験的な手法がとられているわけですが、よく観察しますと、単純に金箔地の上で筆を走らせたのではないことが分かります。必ずしも水墨の偶然の効果をねらったのではなく、かなり手の込んだ描き方をしているのです。

まず濃墨線で龍の輪郭をつくり、その内側に薄く胡粉地を置いてごく淡い墨の面を重ねています。その上に濃墨で目鼻口の線を引き、ザラザラした皮膚を表わすべく、かすれぎみの短い中墨・淡墨線を無数にほどこし、金泥や胡粉を処々に置いてハイライトにしています。ハイライトとなる金泥は、顔にかなり多用されています。暗雲部にも、渦巻をしめすように金泥が用いられています。

(部分)

(部分)

一見、金地に一気呵成、水墨のみで描かれているようでありながら、実はきわめて丁寧な作りこみがなされているのです。金地に墨という実験的な手法を用いると同時に、その効果を確かめながら、細部に手間をかける山楽の周到さ。もう舌を巻くしかありませんね。ずばり「一流の絵画」と呼びましょう。一龍だけに。

左隻の虎の目、口の中の生々しさを表わす実に細かな描写、微妙に諧調を変化させた体皮や、生えた場所によって墨・代赭・胡粉と使い分けた毛描きも同様です。豪放な画は、実はとても手の込んだ高度な技術に支えられていたのです。たまらなく、すばらしいですね。思わずスタンディング・オベーションしたくなります。

(左隻)

(部分)

(部分)

一大禅宗寺院である妙心寺に、おそらく制作当初から伝わった狩野山楽の「龍虎図屛風」。この屛風が発する躍動感、生命力は比類がありません。この対決をライブで観てみませんか? 試合時間は、11月27日(日)まで、もう数日しかありません。ゴングは鳴りました。

さぁ、会場に向かいましょう!!

カテゴリ:研究員のイチオシ、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 山下善也(絵画彫刻室主任研究員) at 2016年11月18日 (金)

もう何年か前、私が東京国立博物館(トーハク)に勤めはじめたころ、とある収蔵庫の片隅に石のお金が無造作に置いてあるのを見つけました。白い石でできた大きなドーナツみたいな貨幣です。ほかに、ワニの釣針やココナッツジュースの容器なんかも見かけました。これらは19世紀後半から20世紀初頭にトーハクにもたらされた南太平洋の工芸品ですが、当時はそのような南洋資料はほとんど展示されておらず、館員でもなかなか見ることがなかったので、とてもめずらしく思われました。

石貨 ミクロネシア、ヤップ島 19世紀後半 東京国立博物館蔵(田口卯吉氏寄贈)

その後、東洋館の改装(リニューアル)が行なわれ、南洋資料も少しずつ展示されるようになってきました。このたび「南太平洋の生活文化」(2016年11月15日(火)~12月23日(金・祝)、平成館企画展示室)と題して、南洋資料をいくらかまとめて展示するにあたり、それらが現地ではどのように扱われているのかを調査する機会にめぐまれました。南太平洋には無数の島があれば、それらの島々を見てまわるのは難しいので、トーハクの所蔵品の内容を検討し、まずはパプアニューギニアのジャングルを流れているセピック川の流域を調査地に選びました。ここの人々には自分たちの先祖をワニだとする信仰があり、現在でも男子が成人する時には、その体にカミソリでワニの鱗(うろこ)のような傷をつけてゆく儀式があります。私たちの調査に同行してくれた案内人のフィリップさん(現地には西洋風の名前をもつ人がいます)の体にも見事な鱗が刻まれていました。

ニューギニア島のジャングルを流れるセピック川。ワニがいる。

ワニ像 メラネシア、ニューギニア島北東部 19世紀後半~20世紀初頭 東京国立博物館蔵(藤川政次郎氏寄贈)

調査に同行してくれたフィリップさん。胸にワニの鱗が刻まれている。

現地での交通手段はカヌーが中心で、となりの村に行くにもカヌーです。カヌーを作るのは専門の職人ではなく、成人した男子であれば、自分の力で家族のためのカヌーを作ります。そして地図もなく、地形を目印にして、複雑に流れている大小の川をこぎまわります。フィリップさんは銛(もり)を使うのがとても上手く、疾走するカヌーから水面下のウナギを一発で仕留めました。そのウナギはブツ切りにして、そのまま石をならべた炉(ろ)で焼いて、私たちにふるまってくれました。裂き方といい、焼き方といい、野生味あふれたものです。

細長いカヌーに並んで座る。この状態で何時間もかけて川を行き来する。

家族のためにカヌーを作る。たくましい男の仕事。

ブツ切りウナギを炉におく。関東風とも関西風とも異なるワイルドな焼き方。

飲み物はもちろんココナッツ(椰子の実)のジュースです。濃厚な甘い味だと思われがちですが、実際はポカリスエットみたいなすっきり味です。現地の男の子が椰子の木を器用によじ登って、実をねじ切って、下の川にボチャンと投げ落としてくれます。それを女の子が拾いあげて、大きなナイフでバカッ、バカッと叩き割ってくれます。セピック川に沿っていくつもの村を訪れましたが、どこでも子供たちがやって来て、私たちについてまわりました。ここの人々は大きな目をしていて、特に黒目が丸くてきれいですが、その顔を見ていると、ニューギニア島の東方にあるニューアイルランド島の石像の印象的な瞳を思い出しました。

枝のない椰子の木を上手に登って、実をねじり取る男の子。

調査の見物にきた子供たち。みんな目がきれい。

女性像(クラプ) メラネシア、ニューアイルランド島 19世紀後半 東京国立博物館蔵(吉島辰寧氏寄贈)

このように書いていると、現地では今なお伝統的で豊かな暮らしが行なわれているようですが、いろいろ見たり聞いたりすると、やはり生活の変化はいちじるしく、このような生活様式がいつまでも続くかは分かりません。彫刻と彩色で飾られる儀式用の精霊小屋(ハウスタンバラン)も建て直されなくなってきています。現地の人々にトーハクの南洋資料の写真を見てもらうと、すでに見かけなくなったものがあると教わりました。まだ人々の記憶があるうちに、多くのことを確かめておかなくてはならないと痛感する調査となりました。

現地の人々との対話は夜遅くまで行われた。

建て直されずに骨組みだけが残った精霊小屋。

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(出版企画室主任研究員) at 2016年11月16日 (水)

トーハクくんがゆく!「『ゆるキャラ®グランプリ2016 in 愛顔のえひめ』に行ったほ!」

ほほーい!ぼくトーハクくん!

11月5日(土)と6日(日)の2日間、ぼくとユリノキちゃん、それから京都国立博物館のトラりんの3人で「ゆるキャラ®グランプリ2016 in 愛顔(えがお)のえひめ」に出場するために愛媛県松山市に行ってきたんだほ!

ゆるキャラ®グランプリ会場入口

トラりん、ぼく、ユリノキちゃんの3人でブースの前でパチリ

会場は松山市のまんなか、城山公園芝生広場。会場からは松山城が見える絶好のロケーション。お天気もよくって気持ちよかったほー。

会場入口右上に見えるのは松山城

お客さんもたくさん来てくれて写真もいっぱい撮ってもらったほ!

みんなに囲まれてアイドル気分だほ♪

それに新しいおともだちもたくさんできたのもうれしかったほ! みんなとってもフレンドリーで、すぐに仲良くなれたほ。

左から、やいちゃん(静岡県焼津市)、トラりん、ユリノキちゃん、さいたまっち(埼玉県)、ぼく、コバトン(埼玉県)、ミムリン(埼玉県美里町)

はにぽん(埼玉県本庄市)とは、はにわ同士、話がはずんだほ!

「刀剣乱舞-ONLINE-」のコンノスケ

そうそう、くまモンと再会できたのもうれしかったほ。

左からつがーるちゃん(青森県つがる市)、ユキマサ(日本行政書士会連合会)、トラりん、くまモン(熊本県)、ユリノキちゃん、アルクマ(長野県)、ぼく

トラりんはファッションショーにも出場したのでぼくとユリノキちゃんは応援に行ったんだほ(ぼくたちも出場希望したけど残念ながら落選したんだほ…)。トラりんは、今、京都国立博物館で特別展覧会「没後150年 坂本龍馬」を開催中ということで龍馬さんの衣装で登場、とってもかっこよかったほ!

トラりんは坂本龍馬の衣装で登場

トラりんの出番はまだかな…

「トラりんかっこいい!」ってユリノキちゃんも大はしゃぎだほ

それからステージ上でのアピールタイムもあったんだほ。ぼくは当然得意のダンスを披露したんだほ! 行く前にしっかり練習をしたからばっちりきまったほ!

ステージ上でのPRタイム!

おいしい食べ物屋さんや愛媛のお菓子の試食コーナーもいっぱいでたらふく食べたんだほ!あー今思い出しても楽しい思い出ばっかりだほ!

キッズにも大人気!

さて、肝心のゆるキャラ®グランプリ2016の順位はというと、僕は総合2201票で629位、ユリノキちゃんは1096票で総合886位、トラりんは総合15424票で201位(トラりん、すごいほ!)。みんな投票ありがほー!

来年はもっと上位を目指すほ! ユリノキちゃん、トラりん、来年も一緒に出場するほー!

トーハク、キョーハク(京都国立博物館)のみんなとパチリ。来年もよろしくだほー!

カテゴリ:news、トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2016年11月14日 (月)