1089ブログ

六道珍皇寺は建仁寺の南東、歩いて5分とかからない位置にある建仁寺の塔頭です。

創建は奈良時代、弘法大師が中興したと伝えますが、詳細はわかりません。しかし南北朝時代までは真言宗に属し、珎光寺(ちんこうじ)と称していました。

永正6年(1509)建仁寺塔頭の大昌院が東寺から珎光寺の権利を買いました。明治7年には大昌院に吸収合併され寺の名前が消えましたが、明治26年珍皇寺の名前を復活しました。

小野篁像 院達作 江戸時代・17世紀 京都・六道珍皇寺蔵

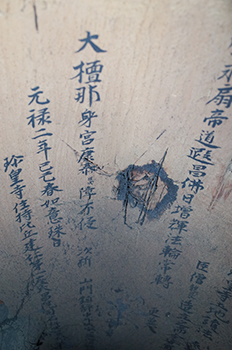

「六道」は珍皇寺のある場所が、「六道の辻」と呼ばれることによります。寺の東は傾斜地で、東大路を渡るとやがて丘になります。このあたり一帯は鳥辺野と言う古くからの葬送の地でした。亡くなった人を鳥辺野に埋葬する前に最後のお別れをしたのが珍皇寺だったのです。

この世と冥界の境、ということで二つの世界を往来したとされる小野篁の伝説と結び付けられたのでしょう。境内には篁が閻魔大王のもとへ行くときに通ったと言う井戸があります。

小野篁が死後ではなく、貴族として宮廷に出入りしていた時から閻魔大王の裁判の補佐をしていたという伝説は『今昔物語』にすでに載っています。しかし珍皇寺と結び付けられたのがいつかはわかりません。

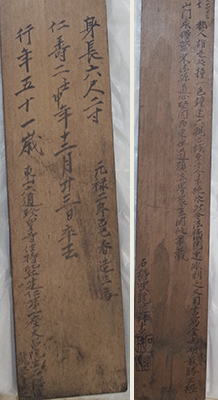

今回「栄西と建仁寺」で展示している小野篁像は、展覧会の事前調査で首を抜いたところ、像内に墨で願文が書かれており、経巻3巻、制作の経緯を書いた木の札が納められていることがわかりました。

小野篁像内の願文(左)と木札(右)

そこから小野篁像は元禄2年(1689)、当時の六道珍皇寺住職、大昌院塔主(たっす 塔頭の主)で建仁寺首座( しゅそ 修行僧の筆頭)である石梯龍艮(せきていりょうこん)が仏師院達に注文して造らせたものであることがわかりました。篁・冥官・獄卒の3躯ともなかなか優れた出来栄えで、一見鎌倉時代の作のようにも見えます。院達は江戸時代屈指の巧匠と言えます。

(左)獄卒像、(右)冥官像 院達作 江戸時代・17世紀 京都・六道珍皇寺蔵

小野篁は禅宗とも栄西とも関係ありませんが、この像は建仁寺の僧が造らせたのです。六道珍皇寺に参拝者を集める目的もあったのではないかと思います。

カテゴリ:研究員のイチオシ、彫刻、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(京都国立博物館学芸部列品管理室長) at 2014年05月02日 (金)

特別展「キトラ古墳壁画」(2014年5月18日(日)まで、本館特別5室)は、おかげさまで初日以来、多くのお客様にお出でいただいております。どうもありがとうございます。

今回はこの展示の壁画以外のみどころや周辺のみどころをご紹介いたします。

キトラ古墳というと、どうしても壁画ばかりが注目されますが、副葬品や棺関係資料等の出土品にもみるべきものがあります。例えば、鉄地銀張金象嵌帯執金具(てつじぎんばりきんぞうがんおびとりかなぐ)。難しい名称ですが、大刀(たち)を腰に下げるための金具と考えられています。金線による連続したS字状の象嵌は、所々微妙に太さを違え、変化のある繊細な出来ばえです。

出土品や推定復元された黒漆塗銀装大刀の展示

本展覧会では、壁画・出土品の実物資料にくわえて、壁画の取り外し作業で用いた道具、複製陶板、高松塚古墳壁画の模写等が展示されています。いずれも文化財の保存や記録に関わるもので、本展覧会ではこの側面も皆さまにご覧いただきたいと思っています。

壁画の取り外し作業で用いた道具

複製陶板は、壁画取り外し前の高精細デジタル画像(フォトマップ)等の画像データ等にもとづくもので、漆喰の質感や、剥落しかけて浮き上がった漆喰の表現、下書きの際についた刻線等図像の細かな表現や色調が、実物さながらにうつされたものです。

壁画複製陶板

高松塚古墳の模写は、1972年の壁画発見から間もなく国により実施されたもので、前田青邨画伯監修の元、当時、第一線で活躍していた日本画家7名(平山郁夫、守屋多々志、月岡栄貴、近藤千尋、今井珠泉、蓮尾辰雄、若林卓の各氏)が分担し、制作されたものです。

また、本展覧会に関連して、館内の2か所で高精細デジタル画像等を利用したコンテンツをご紹介しています。東洋館地下のVRシアターでは、高精細デジタル画像やVR(ヴァーチャルリアリティ)を用いたVR作品「キトラ古墳」が上映されています。表慶館では、「飛鳥-キトラ2016-」が行われており、キトラ古墳に限らず飛鳥地域の歴史・文化の魅力等が分かりやすく紹介されています。「2016」とは、キトラ古墳周辺地区が国営公園として開園する予定の年度を指しています。この中の「キトラに触れる!」コーナーでは、肉眼ではみられない壁画の世界をサイエンスでみる工夫が凝らされています。

現在、皆さまに長い待ち時間をいただいている本展覧会ですが、私が思う理想的な見学の順序は、(1)VR作品「キトラ古墳」 → (2)特別展「キトラ古墳壁画」 → (3)「飛鳥-キトラ2016-」です。館内各所で繰り広げられる、様々な角度からのキトラ古墳・壁画の魅力を、ぜひご堪能ください!

カテゴリ:研究員のイチオシ、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 建石 徹(文化庁古墳壁画対策調査官) at 2014年05月01日 (木)

昨年12月まで『民族資料─アイヌ・琉球─』の展示は本館15室で行われていましたが、今回のリニューアルでは展示室を16室に移し、その名を改め『アイヌと琉球』として新たなスタートを切りました。

この16室では、アイヌの人びとの文化と琉球王国の文化をご紹介し、南北に長い日本列島の文化の幅の広さと奥深さとをご覧いただきます。

アイヌ文化は12~13世紀以降、サハリン・千島・北海道・北東北に暮らしたアイヌの人びとが狩猟や漁撈そして植物採集に加え、アムール川下流域や沿海州の人びとや本州の和人との交易をもちつつ育んできた独自の文化です。

一方、琉球文化は、琉球王国が15~19世紀に南西諸島を治め、日本はもとより中国や朝鮮半島そして東南アジアと関係を結ぶなかで、独特な文化をつくりあげたものです。

実は今回のリニューアルで展示室はラウンジ側に風除室を設けたために少し狭くなりました。でもそれを感じさせないのが今回のリニューアルで新しくなった展示室の特徴です。

展示室の壁の色や照明を変えたことによって展示室全体が明るくなり、さまざまな工夫が凝らされた展示ケースは、作品の魅力を漏らさずご覧いただけます。

展示室は入口から出口(その逆からでも)まで見通しができ、どんな作品が展示されているかひと目で分かります。気になる作品があったならば、まずは展示室の中へ足を運んでみてください。

さて今回の展示のテーマ「アイヌの祈り」です。その見どころは、祈りの場面で使われたさまざまな道具です。アイヌの人びとの祭りや葬儀の際には欠くことのできないイナウ(儀礼用の木幣)やイクパスイ(儀礼用の箆)をはじめとし、人びとが身に着けた冠や首飾りなどの装身具に加え、イオマンテ(クマの霊送り)に使われた道具などをぜひご覧ください。

(左)イナウ(儀礼用の木幣)やイクパスイ(儀礼用の箆)など儀礼用の道具

(右)シトキ(首飾り) やサパンペ(儀礼用の冠) などの装身具

16室では7月6日(日)までは「アイヌの祈り」の展示を行い、その後は「琉球の工芸」(7月8日(火)~9月28日(日))、「アイヌの狩猟と漁撈」(9月30日(火)~12月23日(火・祝))、「アイヌの飾り」(2015年1月2日(金)~3月22日(日))という順番で展示を行います。

| 記事URL |

posted by 品川欣也(考古室研究員) at 2014年04月30日 (水)

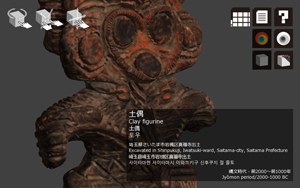

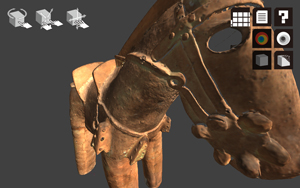

本館19室の「みどりのライオン 体験コーナー」では3Dのデータを自由に動かしてみることのできる「トーハクをまわそう」と、大型タッチモニタで気軽に高精細画像を楽しめる「トーハクで国宝をさぐろう」を新たに設置しました。

これまでにも、3Dデータはコンピュータグラフィックス動画を館内のモニターで上映し、また高精細画像は「e国宝」ウェブサイトを閲覧できるパソコンを設置していました。今回のリニューアルではより親しみやすく、楽しくご覧いただけるよう、専用のシステムを開発しました。

トーハクをまわそう

展示ケースの中にある文化財、その「底」はどうなっているんだろう?上面は?裏側は?

普段、動かすことの出来ない文化財を自由に動かしてみませんか?

「トーハクをまわそう」では、マウスやキーボードを使わず、空中で手を動かすことでスクリーンに投影された三次元データを回転させたり、拡大・縮小させたり、移動させたりしながら、作品を立体的に把握することができます。

またモノクロ表示に切り替えることでカラーではわかりづらかった表面の凹凸、例えば鑿の跡や刻まれた銘文を鮮明に見て取ることができます。あるいは、ドット表示にすることで反対側を透かして見える形にして、よりはっきりと立体構造を認識することができます。

このように、実物や写真だけでは見えてこない様相を観察できるのは、デジタルならではの面白さです。

トーハクでは以前より文化財の三次元計測に取り組んでまいりました。

立体的な形状の精密な計測によって得られたデータは、文化財の「現時点での状態」を記録するアーカイブとしても有意義ですし、さまざまな調査研究にも活用できます。

しかし、これまで来館者の皆さまに向けては映像にして流すだけで、「自由に」ご覧いただくということができていませんでした。以前、スマートフォンアプリの「e国宝」をリリースしたときにも、「今度は彫刻や立体物を3Dでぐりぐり動かしてみたい!」というお声がありました。

「トーハクをまわそう」では、今回マウスやキーボードでもなく、タッチパネルでもない、新しい入力デバイスとして「Leap Motion」というモーションセンサー(手などの動きを読み取るセンサー)を使っています。空中で手を動かしてデータを操作するというのは、新しい感覚です。慣れるまで少しかかるかもしれませんが、コツは少し体をセンサーから離すことと、ポイントするときは指を一本にすることです。操作をつかめてきたら、思う存分「ぐりぐり動かして」みて下さい。

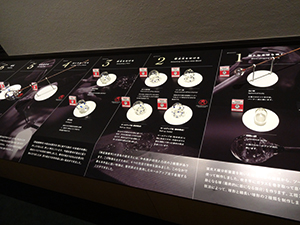

トーハクで国宝をさぐろう

2010年3月からウェブ版、iPhone版、Android版とリリースしてまいりました、「e国宝」。

東京・京都・奈良・九州の4つの国立博物館所蔵の国宝・重要文化財の高精細画像を多言語の解説と共にご覧いただけるデジタルコンテンツです。

今回のリニューアルでは、そのe国宝を大きなタッチパネルで操作・閲覧できる新型を開発しました。

まずはとにかく触ってみてください。

そこには一日あっても見切れないほどたくさんの作品が皆様を待っています。

作品全体にピントの合った高精細画像を拡大していただければその綺麗さに驚いていただけるはず。

細かすぎて展示ケース越しではよく見えなかった部分もはっきり、くっきりご覧いただけます。

検索機能もウェブ版・アプリ版のe国宝同様ご利用いただけますので、気になった時代や地域、分野などでどんどん検索をかけてください。

スマートフォン版「e国宝」は、美術や歴史がお好きな方ならもはや定番アプリにもなっています(よね?)。今回の取り組みは、今までそのどちらもご存知ではなかった皆さまや、利用できるツールをお持ちでなかった皆さまにも気軽に触って知っていただけるよう、視覚的にも楽しい工夫を盛り込んでおります。壁面のスクリーンにも映し出されますので、お気に入りのあの作品のディティールを大画面で見ることもできます。

「機械とか難しそうで苦手なのよね」という方も、リラックスして触れてみていただければと思います。

| 記事URL |

posted by 村田良二(情報管理室長)/和久井遥(情報管理室) at 2014年04月29日 (火)

本館19室が「みどりのライオン体験コーナー」として生まれ変わりました!

本館19室「みどりのライオン体験コーナー」は、博物館をより楽しんでいただくための教育普及スペースとして生まれ変わりました。

入り口では、トーハクの教育普及活動のシンボルマークの「みどりのライオン」と、ボランティアが、皆様をお出迎えします。

この部屋では、「トーハクをさわろう」「トーハクでデザインしよう」「トーハクをまわそう」「トーハクで国宝をさぐろう」「トーハクで○○のできるまで」の5つのコーナーをご用意しています。

そんなみどりのライオン体験コーナーの楽しみ方は、これです。

1.いろいろ体験してみる

この部屋では、さまざまな体験をすることができます。

興味をもったものをじっくり体験してもよいですし、時間があれば、全部体験してみてもよいかもしれません。どれも、お気軽にお試しいただきます。

まずは「トーハクをさわろう」。

博物館の中で、モノにさわるなんてダメでしょ?いいえ、ここでは、むしろ触れてみてください。これは、さわってわかる本館の地図なのです。

1階の地図では、仏像や刀、やきものなど、ホンモノと同じ材料や技法のピースがはめ込んであります。2階の地図は、クイズのようになっています。渦巻きで縄文時代を表したり、畳の縁でお茶室をあらわしたり。次に行く展示室や見てきた展示室は、どれかな?

次に「トーハクをまわそう」。ここでは、センサーの上で手をかざしたり、動かしたりすることで、スクリーンに映ったトーハクの作品をまわしたり拡大したり、白黒に色を変えたりすることができます。展示では決して見られない角度に作品をまわしたら、何か新しい発見があるかもしれません。

「トーハクで国宝をさぐろう」では、国立博物館4館(東京・京都・奈良・九州)の国宝と重要文化財をご覧いただけます。タッチパネルを気軽にさわってみてください。作品の細かい部分まで、拡大して見ることもできますよ。

そして、「トーハクでデザインしよう」。本館の展示室でみられるような日本の伝統模様のスタンプをご用意しています。トーハクを訪れた記念に、オリジナルのポストカードを作って、お友達やご家族にに手紙を出してみてはいかがですか?

2.じっくり見て、思いをめぐらせる

「トーハクで○○のできるまで」のコーナーは、一つの作品ができあがるまでの過程をご覧いただけます。

博物館で展示している作品は、どんな技法や材料を使って作られたのか、まだはっきりわからないものもあります。今回は、「突起装飾坏」を調査し、どうやって形作り、装飾をしたかといった工程を、東京藝術大学大学院インターンシップの12人の学生が作りました。球の作り方、青い突起の付け方など、考えられるさまざまな可能性を試してみました。東洋館で展示している原品とも比べてみてください。

期間中には、ギャラリートークもあります。

この展示は、さわることはできません。

3.また展示を見に行ってみる

みどりのライオンでリラックスし、ワクワクした後は、ぜひまた、展示室をめぐってみてください。まだ見ていない展示室も、きっと、さらに楽しくご覧いただけますよ。

明日の1089ブログでは、「トーハクをまわそう」と「トーハクで国宝をさぐろう」について、もう少し詳しくご紹介します。

| 記事URL |

posted by 鈴木みどり(ボランティア室長) at 2014年04月28日 (月)