1089ブログ

黒田記念館の展示や作品貸与の担当を30年以上行ってきた私にとって、このたび、生誕150年 黒田清輝展を黒田にゆかりのある上野で開催することができ、沢山の方に作品を通じて黒田清輝という人を知っていただくことができますことは、深い喜びです。

このたびの展覧会では、沢山の方々に黒田の作品をご覧いただけるということに加えて、黒田が直接に肉声で教えを受けたラファエル・コランやピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ、また、フランス留学中に同時代に生きている作家として作品を見たに違いないクロード・モネ、カミーユ・ピサロの作品も会場に集うこととなり、僭越ながら黒田に対する大きなプレゼントになったのではないかと思っています。

「フロレアル(花月)」 ラファエル・コラン(画面左)などが並ぶ黒田展会場風景

19世紀後半、まだ近代化の途上にあった日本からフランスに留学した黒田が懸命に学んで得た具体的な絵画思想と技術、そして日本に帰ってから何を伝えようとしたかを、作品を通じて感じていただけましたら幸いです。

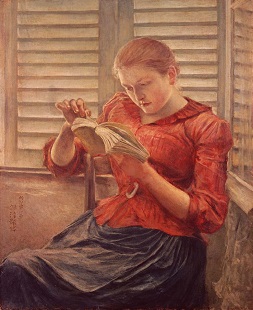

黒田は19世紀後半にフランスで行われていた公募展覧会の全てに出品を果して帰国しました。「読書」をフランス芸術家協会展に、「朝妝」を国民芸術家協会展に、「菊花と西洋婦人」を無鑑査展に出品しています。

(左)読書 黒田清輝 1891年(明治24) 東京国立博物館蔵

(右)菊花と西洋婦人 黒田清輝 1892年(明治25) 個人蔵

それぞれの展覧会で主流をなしていた画風は異なっており、無鑑査展は最も自由で多様な画風の作品が出品されていました。会場で同じ壁面に展示されている「読書」と「菊花と西洋婦人」を比較していただけましたら、画風の違いをご理解いただけると思います。

黒田の生きた時代は、現代のように文化の多様性を尊重するというよりは、進んだ文化を遅れた地域が学んでいくべきだ、という近代主義が当然とされており、社会経済の分野だけでなく美術や絵画においても欧米に学ぶべきだとされていました。現在の日本でもその枠組みはあまり変わっていないようにも思えます。

黒田清輝のポートレート

その中で、黒田清輝は自分の眼で物を見ること、そして自分の考えを表現することの大切さを絵画・美術を通して人々に伝えようとしたのだということが、黒田のことばや残された資料から伝わってきます。その思いが、本展覧会の作品を通じて多くの方に伝わることを切に願っています。

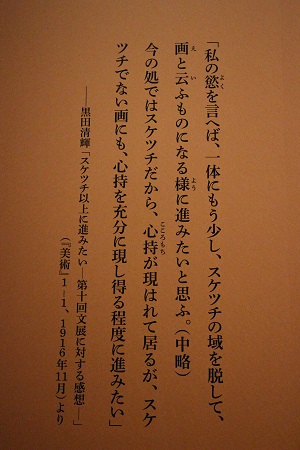

会場の壁面にある黒田の言葉にもご注目ください

カテゴリ:研究員のイチオシ、絵画、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 山梨絵美子(東京文化財研究所副所長) at 2016年04月07日 (木)

現在開催中の特別展「生誕150年 黒田清輝─日本近代絵画の巨匠」(平成館、5月15日(日)まで)では有機ELを用いた照明器具が美しい光を生み出しております。今回は「婦人像(厨房)」の展示照明を一例としてご紹介いたします。

婦人像(厨房) 黒田清輝 1892年(明治25) 東京藝術大学蔵

有機ELとは、LEDの次世代を担うものとして、世界中のあらゆる分野で今最も注目されている最先端の光源です。その最大の特徴は「面発光」。光源が面状をなしているため、発光面積が大きく、従来の光源とは異なり、面で物質を照らすことがとても得意です。 例えば平面状の大きな作品を一様にやわらかい光で浮かび上がらせたい場合には有機ELを用いるのが効果的です。これまでにない効果を期待できる照明器具として我々も注目しております。

「婦人像(厨房)」展示ケース内部には下記の写真のように有機ELのパネルが連なった照明器具を配置しております。

ケース内部に設置された有機EL照明器具(展示作業中)

展示作業の最終段階では、これらの配置や照射角度を変えながら作品が最も美しく見える光環境を作り上げていきます。

照明調整前(写真左)と調整後(写真右)の輝度分布を比較すると、画面全体を均一に照らしながら周囲にかけてやわらかくグラデーションしていくような光環境が得られた事が良く分かると思います。

(左)照明調整前の輝度分布 (右)照明調整後の輝度分布。作品全体を均一にやわらかく包む光環境が実現しました

この作品を描いたグレー・シュル・ロワン村(フランス)の光でやわらかく作品を包み込むことができました。こうした効果は写真だけでは十分に実感できないと思います。是非会場にいらして展示をご覧ください。

※なお、この展示照明は科研費25282078「中世から近代における日本絵画の受容環境の復元的考察」(代表:松嶋雅人)による助成を受けた研究成果であり、有機EL照明器具は株式会社カネカと株式会社キルトプランニングオフィスの協力によって製作・実現できたものです。

カテゴリ:絵画、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 和田浩(環境保存室長) at 2016年04月04日 (月)

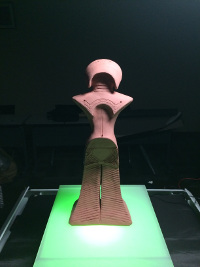

3月23日(水)から始まった特別公開「国宝土偶 縄文の女神」。

この展示で使われているケースは山形県で製作されたものです。

ミュージアムの展示ケースについて一番大事なことは「モノがよく見えること」です。

モノはいろいろ、例えば美術・工芸品だったり考古遺物・歴史資料だったりします。

思い返せば、このプロジェクトが始まったのは、2014年8月でした。

山形県産の有機EL照明を使って、よく見せるためのケースを開発したい、という強い意志を持った山形県の方々とお会いし、まずは当館の展示室で展示ケースや照明のいろいろをご案内したのを覚えています。

こうして「山形県産の有機EL照明を活かした次世代展示ケース開発プロジェクト」はスタートしました。

まずは、そのケースにいったい何を展示するべきか、の検討から。

本末転倒のようですが、新しい技術が生まれる時は往々にしてそんなものです。

まずは有機EL照明を様々な場所で使用しているという山形県へ行ってみよう! ということで(公財)山形県産業技術振興機構にお願いして、見に行くことにしました。

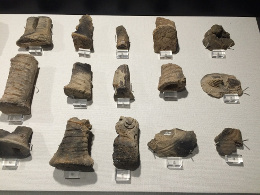

各施設を見て回るなか、ピン! と閃いたのは、山形県立博物館で国宝附(つけたり)に指定された47点の土偶残欠を見た時でした。

もうケースにかじり付くように「残欠」の魅力に惹き付けられたのです。

山形県立博物館での「縄文の女神」の展示。

有機EL照明を使用した展示ですが「女神」よりもやや照明が目立ちます

国宝附 土偶残欠(山形県立博物館蔵)

展示するモノ=「縄文の女神」を開発予定の展示ケースに輝くように展示し、女神が「残欠」を仲間として引き連れてくるように東博の歴史的展示ケースに・・・という会場デザインを頭の中にイメージしたのです。

高円宮コレクション室で使用されている歴史的展示ケース

昭和初期の「歴史的展示ケース」は、数台が捨てられずに、リフォームしつつ、今も特別展や根付 高円宮コレクションの展示などで使われています。

さらに、会場全体をを山形の有機EL照明のみで照らしてみよう、と閃きました。

有機EL照明は「薄くてぺらぺら」なので、従来の照明よりも展示デザインの幅が広がります。

2015年8月21日 模造による照明実験

結果、展示会場では大小合わせて153枚の有機EL照明が使われています。

次世代ケース:20枚

歴史的展示ケース:33枚

窓際の間接照明:80枚

解説パネル:20枚

展示会場(本館特別4室)

「杉圧密加工」(天童木工製)の手すりにもたれて「縄文の女神」をご覧いただけます

間接照明として1ヵ所あたり20枚の有機ELパネルが並んでいます

有機EL照明は、その開発当初よりも年々明るさを増しているので、直接光源を見ると眩しく、多くの枚数を使う場合は光をコントロールする必要があります。

そうなると、有機EL照明の「ペラペラな薄さ・軽さ」の魅力が半減してしまいます。

そこで、あえて展示の解説用には、「ペラペラ」なまま有機EL照明パネルを吊ってみました。

うーむ。いずれ自宅用にこんな照明器具をデザインしてみたいなぁ。。。

※すでに有機ELのテレビやスマートフォンのバックパネルでは実用です。

展示終了後、「縄文の女神」と「残欠」は、山形県立博物館へ戻ります。

ぜひ、みなさま山形県へもお運びくださいませ。

| 記事URL |

posted by 木下史青(デザイン室長) at 2016年04月01日 (金)

♪ハア~ あの日リオデジャネイロでながめた月が~

今年2016年は、オリンピックイヤー。4年後はいよいよ東京!

ということで、いろんなところで2020年に向けての準備が進んでいますが、

この夏、トーハクには聖火に先駆けてギリシャから貴重な文化財がやってきます。

3月14日(月)、東京国立博物館にて、特別展「古代ギリシャ―時空をこえた旅―」(2016年6月21日(火)~9月19日(月・祝))の報道発表会が行われました。

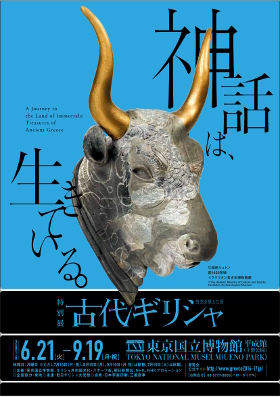

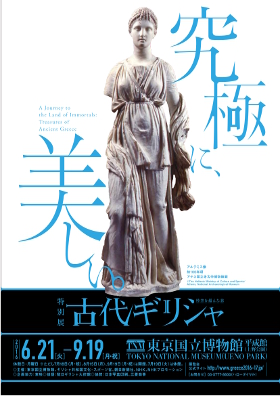

先行チラシは両A面。強いキャッチとエーゲ海を思わせるブルーが印象的。

当日は、本展覧会担当研究員・白井克也より展覧会趣旨について説明、

また、本展監修者である東北大学准教授・芳賀京子氏よりみどころと作品解説がありました。

当館 白井研究員

東北大学准教授・芳賀京子氏

西洋文明の源である古代ギリシャ文明。その黎明から最盛期に至る歴史の流れを総合的に紹介する本展。

ギリシャ国内40ヶ所以上の国立博物館等から、300件をこえる作品が出展されるかつてない規模の展覧会です。

その件数もさることながら、驚くべきはその多様性。

キュクラデス偶像、幾何学様式の壷絵からマケドニアの美しい金製品、等身大のヘレニズムの神像まで。

たとえ、ギリシャを旅したとしても、これほどの作品を見て回るのは大変!

時代により、地域により異なった文化が花開いた古代ギリシャ世界を通観するまたとない機会といえます。

スペドス型女性像

初期キュクラデスⅡ期、シュロス期 (前2800~前2300年)

キュクラデス博物館蔵

©Nicholas and Dolly Goulandris Foundation–Museum of Cycladic Art, Athens, Greece

牛頭形リュトン

新宮殿時代後期(前1450年頃)

イラクリオン考古学博物館蔵

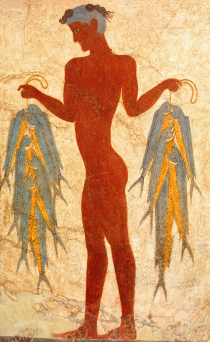

漁夫のフレスコ画

前17世紀

テラ先史博物館蔵

アレクサンドロス頭部

前340~前330年

アクロポリス博物館蔵

アルテミス像

前100年頃

アテネ国立考古学博物館蔵

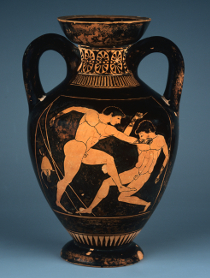

また、本年は最初の近代オリンピックが開催されて120年にもあたり、発祥の地・ギリシャからオリンピックゆかりの作品も数多く展示されます。

赤像式パナテイア 小型アンフォラ ボクシング

前500年頃

アテネ国立考古学博物館蔵

サブタイトル「時空をこえた旅」そのままの、文字通り「時間」と「空間」をこえる贅沢な旅を、展覧会会場でお楽しみください。

特別展「古代ギリシャ―時空をこえた旅―」、どうぞお楽しみに。

※特に記載のあるものを除き、画像はすべて

©The Hellenic Ministry of Culture and Sports-Archaeological Receipts Fund

カテゴリ:news、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 田村淳朗(広報室) at 2016年03月29日 (火)

バックヤードツアー「保存と修理の現場へ行こう」は、毎回応募者殺到の人気ツアーです。

今年も2016年3月17日(木)、3月18日(金)に開催され、抽選で選ばれた42名(2日間)の方に参加いただきました。

私も広報室インターン生としてツアーに同行し、取材しました。

トーハクにおける文化財の修理は、解体などをして全体的な修理を行うものが年間70~100件、部分的に行う最小限の修理が年間700件以上あります。

実際どのような過程を経て保存・修理が行われているのか、ツアーの様子とともに紹介しましょう。

今回のツアーでは、2年前に導入された大型のX線CTスキャナーなど、コンピューターを使用し科学的・数学的な客観的データを計測する施設。実験室と呼ばれる、浮世絵や絵巻など一つ一つ手作業をする修理部屋。そして、刀剣の手入れなどを見学。

参加者の方々には文化財の保存と修理についての理解を深めていただく内容となっていました。

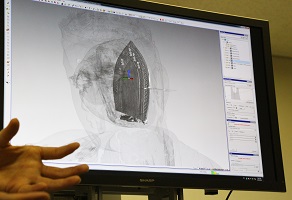

まずは文化財の調査や状態の診断を担うCTスキャナーの見学です。

ここには3台のCTがあり、用途に合わせてそれぞれを使い分けています。

CTを用いて修理すべき箇所を素早く発見し、また作品の構造などを理解することで、どのような処置を行うのか、展示や作品を移動する際のリスク回避などに役立てられています。

みなさん真剣に説明を聴いています

世界最大CTスキャナーのテーブルに乗り、撮影する際の回転も体験しました

現在、本館11室に展示されている如意輪観音菩薩坐像は、頭部の納入物がわかるCT画像も一緒に展示されています(2016年4月17日(日)まで)

次は実験室です。

入口は二重扉になっており、室温や湿度の管理に注意が払われています。

主に劣化を最小限に抑えるための修理を行っている実験室では、文化財に優しく、修理の際に除去しやすい糊を用いるなど、将来に繋がる「修理のやり直しを考えた修理」が考えられています。

また、こちらで実際に使用されている澱粉糊ですが、実は研究員の手作りなのです。

館内で配布中の東京国立博物館ニュース(4-5月号)に、その糊炊きについての記事が掲載されていますので、ぜひお手にとってご覧ください。

浮世絵の修理について詳しく説明しています

最後は現在、老若男女から注目の集まる刀剣です。

刀は鋼から作られた武器ですが、表面に処理を施す際など、案外脆い側面もあります。

温度や湿度の管理だけでは刀剣は錆びてしまうため、保存する際は油を塗って、空気を遮断します。

しかし油は常に空気と触れているので、一定期間をおいて新しい油を塗り直さなければなりません。

今回は刀剣の古い油を拭き取り、新たに塗り直す作業を見学しました。

トーハクが所蔵する約900件の刀剣一本一本は、こうした定期的な手入れを経て、みなさんにご覧いただいているのですね。

細心の注意を払いつつ行われる手入れ

バックヤードツアーは、参加者の方に実際の作業現場に入っていただき、普段は見ることのできない博物館の仕事を見学していただくことが醍醐味です。

どの部屋でも興味深く研究員の話に耳を傾け、積極的に質問をされていたのが印象的でした。

それぞれの現場で研究員が熱意を持って、文化財の保存や修理に取り組んでいることが伝わったのではないかと思います。

ただいま本館 特別1室では

特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」(2016年3月16日(水)~4月24日(日))を開催中です。

本館17室では、「保存と修理」のテーマで通年の展示も行っています。

この機会にぜひ足を運んでみてください。

また、17室には募金箱があります。こちらに寄せられた募金は、文化財の保存・修理にあてられます。

皆様のお気持ちで、文化財を未来に伝えることができることに感謝いたします。

作品を鑑賞することには、その作品が持つ魅力を自身の目で見て知ることができる楽しさがあると思います。

しかしそれだけではなく、その文化財が長い年月を過ごしてこられたのも、様々な人々が後世へと伝える努力をしてきたからであり、それらが今、目の前に存在しているのだと思いを巡らせる瞬間が、私はとても好きです。

保存と修理の現場は表舞台には出てきませんが、今回ツアーに同行したことでとても勉強になったと同時に、文化財の保存や修理について少しでも関わっていきたいと思いました。

| 記事URL |

posted by 渋谷久美子(広報室インターン) at 2016年03月26日 (土)