1089ブログ

ほほーい、ぼくトーハクくん!3月1日(火)から始まった、特別展「空也上人と六波羅蜜寺」にやってきたほ!事前予約もばっちりしたから早速いくほ。

ほほーい、ぼくトーハクくん!3月1日(火)から始まった、特別展「空也上人と六波羅蜜寺」にやってきたほ!事前予約もばっちりしたから早速いくほ。

そうだね、会場は本館の特別5室よ。

そうだね、会場は本館の特別5室よ。

まずはこの作品から見にいくほ。

まずはこの作品から見にいくほ。

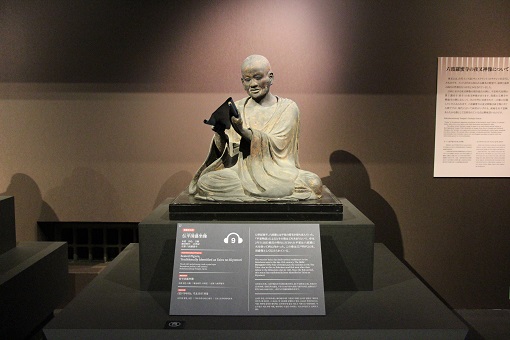

重要文化財 空也上人立像 康勝作 鎌倉時代・13世紀 京都・六波羅蜜寺蔵

半世紀ぶりに東京で公開することになった空也上人立像ね。

半世紀ぶりに東京で公開することになった空也上人立像ね。

教科書にも載っているから、知っている人は多いと思うほ!なんだか一度見たら忘れないような気がするほどインパクトがあるほ。

教科書にも載っているから、知っている人は多いと思うほ!なんだか一度見たら忘れないような気がするほどインパクトがあるほ。

制作した康勝はあの有名な仏師、運慶の四男ですって、どことなく運慶らしさを感じられるわね。

制作した康勝はあの有名な仏師、運慶の四男ですって、どことなく運慶らしさを感じられるわね。

どこらへんがだほ。

どこらへんがだほ。

例えば、ぐっ!と一歩前に出した足からは力強さを感じられるし、履いている草履もとてもしっかり足を支えているように見えるわ。脛も筋肉が張っているように見えてとてもリアル!この全体のリアルさと力強さから運慶らしさを感じられる気がするわ。

例えば、ぐっ!と一歩前に出した足からは力強さを感じられるし、履いている草履もとてもしっかり足を支えているように見えるわ。脛も筋肉が張っているように見えてとてもリアル!この全体のリアルさと力強さから運慶らしさを感じられる気がするわ。

お顔もリアルだほ!

お顔もリアルだほ!

この喉仏もとってもリアルね。首筋も鎖骨も、くっきりしていて今にもしゃべりだしそうな気がするわ。

この喉仏もとってもリアルね。首筋も鎖骨も、くっきりしていて今にもしゃべりだしそうな気がするわ。

口から出ている仏さまにも注目だほ!どうしてこのような表現をしたんだほ?

口から出ている仏さまにも注目だほ!どうしてこのような表現をしたんだほ?

空也上人は、橋や道路等の整備をしたり、京都に流行り病が蔓延した時は、疫病がおさまって世の中が穏やかになるように祈ったりと、さまざまな人々に救いの手を差し伸べ続けていたのよ。だから庶民から有力者まで幅広い人々に信仰を集めたの。このことはその後も語り継がれていったから空也上人がとなえる「南無阿弥陀仏」の6文字が阿弥陀仏の姿になって現れた言い伝えを表しているのよ。

空也上人は、橋や道路等の整備をしたり、京都に流行り病が蔓延した時は、疫病がおさまって世の中が穏やかになるように祈ったりと、さまざまな人々に救いの手を差し伸べ続けていたのよ。だから庶民から有力者まで幅広い人々に信仰を集めたの。このことはその後も語り継がれていったから空也上人がとなえる「南無阿弥陀仏」の6文字が阿弥陀仏の姿になって現れた言い伝えを表しているのよ。

空也上人がお亡くなりになっただいぶあとに作られたのに、こんなにもリアルで、しかも言い伝えとあわせて作られるなんて、すごいほ!

空也上人がお亡くなりになっただいぶあとに作られたのに、こんなにもリアルで、しかも言い伝えとあわせて作られるなんて、すごいほ!

360度ぐるりと、見ることができるから裏側もよく見てみましょうね。裏側の衣のしわしわ具合もとってもリアルなのよ。

360度ぐるりと、見ることができるから裏側もよく見てみましょうね。裏側の衣のしわしわ具合もとってもリアルなのよ。

ほーいだほ。お、次はこの作品をみるほ!

ほーいだほ。お、次はこの作品をみるほ!

重要文化財 地蔵菩薩立像 平安時代・11世紀 京都・六波羅蜜寺蔵

平安時代を代表する仏師の定朝作と伝えられているわ。

平安時代を代表する仏師の定朝作と伝えられているわ。

なんだか柔らかくて、優しい感じがするほ。

なんだか柔らかくて、優しい感じがするほ。

平安時代は貴族社会だけど、鎌倉時代は武家社会で、時代背景が違うから特徴にも影響を与えているのかもしれないわね。この展覧会では平安時代から鎌倉時代の彫刻作品を見ることができるから、時代によって雰囲気の違いなどを見比べることも楽しめるわ。

平安時代は貴族社会だけど、鎌倉時代は武家社会で、時代背景が違うから特徴にも影響を与えているのかもしれないわね。この展覧会では平安時代から鎌倉時代の彫刻作品を見ることができるから、時代によって雰囲気の違いなどを見比べることも楽しめるわ。

知識がなくても楽しめる気がするほ!

知識がなくても楽しめる気がするほ!

さっきの空也上人立像もだけど、お像を見たままを感じるのでよいので、自由に楽しんでほしいと思うわ。

さっきの空也上人立像もだけど、お像を見たままを感じるのでよいので、自由に楽しんでほしいと思うわ。

もう少し紹介するほ!

もう少し紹介するほ!

中央

重要文化財 薬師如来坐像 平安時代・10世紀 京都・六波羅蜜寺蔵

左から、四天王立像のうち

重要文化財 広目天立像 平安時代・10世紀 京都・六波羅蜜寺蔵

重要文化財 増長天立像 鎌倉時代・13世紀 京都・六波羅蜜寺蔵

重要文化財 持国天立像 平安時代・10世紀 京都・六波羅蜜寺蔵

重要文化財 多聞天立像 平安時代・10世紀 京都・六波羅蜜寺蔵

六波羅蜜寺の前身である西光寺の本尊十一面観音菩薩立像(六波羅蜜寺の秘仏本尊として現存)をつくった際にこの四天王立像もつくられたと伝えられているわ(増長天は違う時代の補作)。そして、薬師如来坐像は空也上人の弟子である天台僧の中信(ちゅうしん)が造像としたと伝えられるのよ。

六波羅蜜寺の前身である西光寺の本尊十一面観音菩薩立像(六波羅蜜寺の秘仏本尊として現存)をつくった際にこの四天王立像もつくられたと伝えられているわ(増長天は違う時代の補作)。そして、薬師如来坐像は空也上人の弟子である天台僧の中信(ちゅうしん)が造像としたと伝えられるのよ。

次はこちらの作品だほ!

次はこちらの作品だほ!

重要文化財 伝平清盛坐像 鎌倉時代・13世紀 京都・六波羅蜜寺蔵

教科書で見たことある人は多いかも。

教科書で見たことある人は多いかも。

彫刻作品のほかにも、仏画や巻物の作品も会場にあったほ!

彫刻作品のほかにも、仏画や巻物の作品も会場にあったほ!

左から3幅

十王図 陸信忠筆 中国 南宋~元時代・13~14世紀 京都・六波羅蜜寺蔵

※展示期間は各幅ごとに異なります。展示期間は作品リストでご確認下さい

地蔵菩薩霊験記絵巻断簡 南北朝時代・14世紀 京都・六波羅蜜寺蔵 ※4月10日(日)まで展示

会場を出て左手にある本館11室では関連展示として、六波羅蜜寺ご所蔵の作品を5件展示しているわ。

会場を出て左手にある本館11室では関連展示として、六波羅蜜寺ご所蔵の作品を5件展示しているわ。

いろいろ見ることができて大満足だほ。今度は京都に行ったら六波羅蜜寺でも実際に見てみたいほー。今年の5月22日からは、新しい宝物館「令和館」で拝観できるみたいだほ。

いろいろ見ることができて大満足だほ。今度は京都に行ったら六波羅蜜寺でも実際に見てみたいほー。今年の5月22日からは、新しい宝物館「令和館」で拝観できるみたいだほ。

:展覧会は5月8日(日)までで、会期中に展示替えがあります。入場には事前予約を推奨しているので、展覧会公式ウェブサイトをご確認下さい。

:展覧会は5月8日(日)までで、会期中に展示替えがあります。入場には事前予約を推奨しているので、展覧会公式ウェブサイトをご確認下さい。

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2022年03月11日 (金)

特別展室の三笠です。

今春開催予定の沖縄復帰50年記念 特別展「琉球」を担当しているメンバーのひとりとして、この特別企画「手わざ -琉球王国の文化-」の展示のお手伝いをさせていただきました。

昨年秋、この「手わざ」展は九州国立博物館で先行して開催されました。最終日の12月12日(日)に開かれた講演会で、那覇市歴史博物館の学芸員山田葉子さんがこんな話をされていました。

――この復元事業は琉球王国の文化を未来へつなぐためにとても大切。それと同時に、修復の技術も育てなければならない。復元と修復は、両輪で進められるべきである。――

思わず膝を何回も打ちたくなるほど、納得のお話でした。

かつて私は保存修復課に在籍していました。

保存修復課の研究員の仕事は、日々作品を点検、そしてメンテナンスが必要な作品があれば修復のためのカルテを作成し、修復の工程を考えます。じっさいに修復の現場では、時には研究員や修復家の皆さんと侃侃諤諤意見を交わしながら、博物館の収蔵品をいかに安全に、正しく未来へ伝えていくかという難しい問題と向き合います。

作品に一番近い緊張感のある部署であり、修復の材料、道具ひとつで作品の運命を決まるというような責任重大の場面もあります。それでも研究員や修復家の方がたと同じ目標のもとに仕事ができることは、非常にやりがいのあることです。博物館に着任したばかりの駆け出しの私にとって、とても大事な時間であったと思います。

特別展「琉球」出品作品の中にも、修復を経た当館所蔵作品があります。

神扇(かみおうぎ)

第二尚氏時代・19世紀 東京国立博物館蔵

特別展「琉球」にて5月3日(火・祝)~5月29日(日)で展示

(注)特別企画「手わざ -琉球王国の文化-」では展示していません。

祭祀を司るノロ(女性の神官)が用いた扇で、奄美大島大和村の大和家に伝わったものです。長さ65センチ、広げると幅1メートルにもなり、とても迫力があります。本作品は劣化が進み、取り扱いが困難な状態でしたが、当館の保存修復事業(平成18年度 修理者鈴木晴彦氏・本多聡氏)によって解体修理を行い、無事に展示公開ができるようになりました。

鹿児島県の奄美大島にある宇検村生涯学習センター「元気の出る館」にて。

類例の神扇の調査をしているのは、佐々木利和先生(当館名誉館員)と当時保存修復室長であった高橋裕次氏(現大倉集古館)です。

修復に携わった鈴木さんからは、充填剤に使用されたパテを調べるため、海岸の砂浜を調べたり、骨の材料であった竹の生育を調べたり、また修理に使用した芭蕉糸について染織家を訪ねたり・・・と、とても大変で、そして思い出深い修理であったという話をうかがいました。

今回、特別展「琉球」の準備のために、沖縄に足を運ぶなかで「手わざ」、復元された作品を拝見したり、この事業に携わった沖縄県立博物館・美術館の学芸の皆さんとお話させていただいたりするなかで、ゼロからの復元がいかに過酷な作業か、そして文化財が失われることがいかに恐ろしいことか、痛感するばかりでした。

それと同時に、復元によって明らかになるかつての素晴らしい技術や丁寧な仕事の様子は、作品を修復するとき、解体して初めて具体的な材質や工程がわかるときの感動にも似ていました。さまざまな分野で修復、復元の技術が「両輪」で高まり、専門家の皆さんと我われ研究員も一緒に知恵を出し合って行けば、先人の技を未来へ繋いでいくことができるはずです。

「手わざ」展会場の「製作者の声」パネルには、復元事業の作業風景の画像や携わった方のメッセージが掲載されています。文化財を守り伝えていくことへの想いが伝わってきます。

5月3日(火・祝)~6月26日(日)で平成館特別展示室にて開催予定の特別展「琉球」、最終章は「未来へ」というテーマで復元事業をあらためて紹介する予定です。

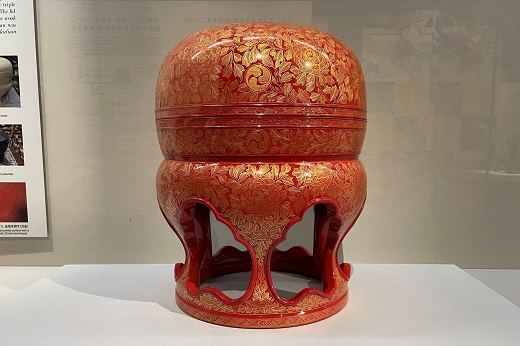

朱漆巴紋沈金御供飯(しゅうるしともえもんちんきんうくふぁん)

平成30年度(原資料:17~18世紀) 沖縄県立博物館・美術館蔵

展示期間:2月22日(火)~3月13日(日)

特別展「琉球」でも5月3日(火・祝)~5月29日(日)で展示します。

私は復元作品を知ることで琉球王国の遺産である作品たちがより身近に、そしてどの作品もとても大切なものに思えるようになりました。この「手わざ」展、そして特別展「琉球」、ともに多くの方にご覧いただきたいと思います。

また、3月23日(水)~4月17日(日)で平成館企画展示室にて、特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」を開催します。

こちらもぜひ。

カテゴリ:特別企画

| 記事URL |

posted by 三笠景子(特別展室主任研究員) at 2022年02月28日 (月)

「手わざにはたくさんの秘密がある!」

沖縄県立博物館・美術館が取り組んだ模造復元事業の7年間はこの一言に尽きます。模造製作の前に、原資料の目視調査、科学的な調査、史料調査を行い、それをもとにスタートするのですが、常に壁が待ち受けており、試作の連続でした。分析の結果でわかった目からウロコの話もあれば、うまくいかなかったこともあります。

カテゴリ:特別企画

| 記事URL |

posted by 與那嶺一子(沖縄県県立博物館・美術館主任学芸員) at 2022年02月21日 (月)

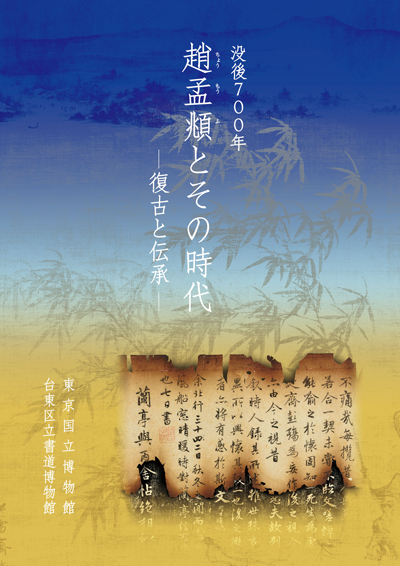

没後700年 趙孟頫とその時代—復古と伝承— その3・ ラブハンコ 趙孟頫と篆書篆刻

台東区立書道博物館の中村です。

現在開催中の「没後700年 趙孟頫とその時代―復古と伝承―」(2月27日(日)まで)は、台東区立書道博物館と東京国立博物館の連携企画第19弾にあたります。

今回のブログでは、展示作品のなかでも印章に着目してご紹介します。

中国において印章の使用が認められるのが戦国時代です。

紙の発明などまだまだ先の当時、印章は盛られた粘土に押されました。

紙が普及するとともに印章は朱で押されるようになります。

印章そのものは大型化しますが、余分な朱で紙面を汚さないように、印面の字の線は細身に作られました。

中国歴代の印章は、時代によって全体の姿や字の書風の変化を見ることができます。

台東区立書道博物館では、元時代に使用された印章を展示しています。

役所で用いられたであろう印章は軽量で背が低く作られ、軍事用の印章は青銅をふんだんに用いた丈夫なつくりとなっています。

「呉興」朱文円印 (ごこう しゅぶんえんいん) 印影

元時代・13〜14世紀 台東区立書道博物館蔵【書道博通期展示】

趙孟頫の故郷の役所で使用されたと考えられている印章です。

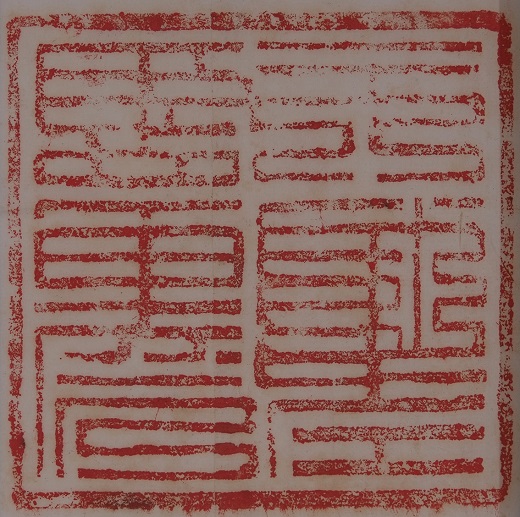

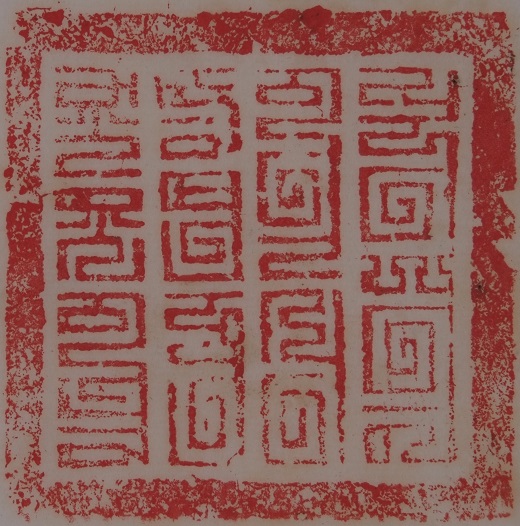

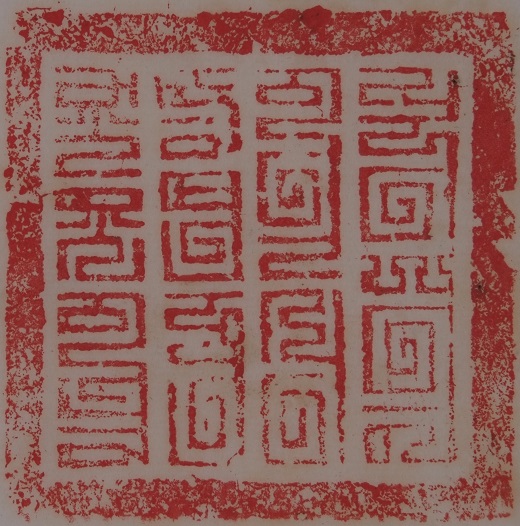

「元師左監軍印」朱文方印(げんしさかんぐんいん しゅぶんほういん) 印影

元時代・13〜14世紀 台東区立書道博物館蔵【書道博通期展示】

そして元王朝初代、世祖クビライ・カアンから帝師と仰がれたチベット僧のパスパ(八思巴)が作った文字による貴重な作例「蒙古軍万戸府経理司印」が展示されています。

パスパ文字印の展示風景(於:台東区立書道博物館)

「蒙古軍万戸府経理司印」朱文方印(もうこぐんばんこふけいりしいん しゅぶんほういん) 印影

元時代・13世紀 台東区立書道博物館蔵【書道博通期展示】

南宋の高宗皇帝や王羲之の書を学び、上品で美しい楷書や行書で知られる趙孟頫(ちょうもうふ)は、篆書・篆刻にも情熱を注ぎました。

書画作品をつくり、署名して最後に印を押すようになるのが宋時代。

この頃は、象牙や金属などの材に文人が字を反転させて配置したあとに職人が刻む、という方法でした。

軟質の石材に文人が刀を揮うのは、趙孟頫より少しあとの世代の王冕(おうべん)に始まるといいます。

趙孟頫の書や所蔵品に見かける、動きの豊かな字姿の「松雪斎」、のんびりとした味わいの「趙氏子昂」などの印は、趙孟頫自身が字を入れたのでしょう。

趙孟頫の書を刻む専門の工人として茅紹之(ぼうしょうし)の名が記録されており、彼の刻でないと趙孟頫は腕を振るわなかったといいますが、印章においても腕を見込んだ工人がいたのでしょう。

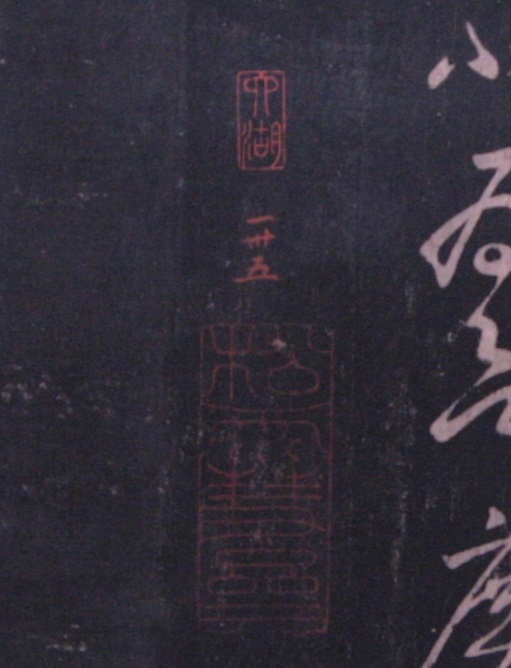

図版は、趙孟頫が愛蔵した「絳帖」【書道博通期展示】に押された朱文印「松雪斎」の印影です。

700年も昔の印影ですから、すっかり朱色が疲れているのがご覧頂けるかと思います。

絳帖(こうじょう) 部分 (「松雪斎」印影)

潘師旦(はんしたん)編 北宋時代・11世紀頃 台東区立書道博物館蔵【書道博通期展示】

趙孟頫は、漢~魏時代を中心とする古代の印を模刻し、考証を付した『印史(いんし)』二巻を著したといいます。

趙孟頫に親しい友人のなかには吾丘衍(ごきゅうえん)という古文字の研究家もいましたから、古印の鑑賞と研究も活発に行われていたのでしょう。

趙孟頫は主に漢時代の印章に注目したため、漢時代の印章を範とする者が続きました。

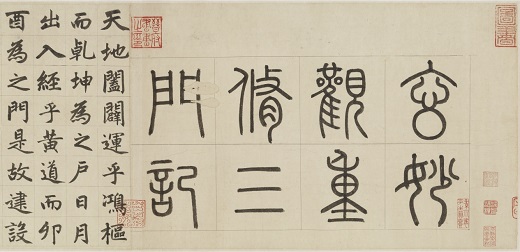

趙孟頫の篆書は、「楷書玄妙観重脩三門記巻」【東博通期展示、場面替えあり】などにも登場します。

今日の私たちは清朝碑学派(ひがくは)たちの迫力に満ちた篆書作品に慣れてしまって、趙孟頫の篆書では物足りなく感じるかもしれません。

この碑学派たちより500年も前の時代、華やかな行書・草書の筆法を押し殺して均一に徹した線質、縦画の終筆の際にスッと筆を引き抜く筆法を見ると、趙孟頫の篆書の深い習熟のさまをうかがうことができます。

元時代は中華文化の停滞期というイメージを抱きがちですが、石碑の題額を中心に作例が多く残され、趙孟頫をはじめとして篆書に優れた書人も少なからずいました。

[参考]

楷書玄妙観重脩三門記巻(かいしょげんみょうかんじゅうしゅうさんもんきかん)(部分)

趙孟頫筆 元時代・14世紀 東京国立博物館蔵【東博通期展示、場面替えあり】

※篆書の場面(画像)は展示終了いたしました。

北宋時代に古印鑑賞が興り、元時代に趙孟頫たちが篆書作品を作り、またその篆書を印に配置する。

元末明初期に王冕が軟質の石材に直接刀を揮って印を作り、明時代中頃に篆刻が文人たちのたしなみの一つとして定着するという、文人趣味の歴史の流れを追うことのできる今日、趙孟頫の存在が王羲之書法の伝承だけにとどまらないことを教えてくれます。

| 没後700年 趙孟頫とその時代―復古と伝承― 編集:台東区立書道博物館 編集協力:東京国立博物館 発行:公益財団法人 台東区芸術文化財団 定価:1,200円(税込) ミュージアムショップのウェブサイトに移動する |

|

| 記事URL |

posted by 中村信宏(台東区立書道博物館主任研究員) at 2022年02月10日 (木)

特別企画「手わざ -琉球王国の文化-」では、沖縄県立博物館・美術館が実施する琉球王国文化遺産集積・再興事業で製作した作品を展示しています。

この事業では、姿形だけではなく技術や道具・材料も含めた復元を目指し、8分野65件の資料を復元しました。それぞれに様々な苦労やドラマがありますが、今回は黒漆雲龍螺鈿東道盆についてご紹介します。

黒漆雲龍螺鈿東道盆(くろうるしうんりゅうらでんとぅんだーぶん)

令和2年度(原資料:19世紀) 沖縄県立博物館・美術館蔵

展示期間:1月15日(土)~2月20日(日)

東道盆は琉球漆器を代表する形の漆器です。直方体の器面に黒漆を塗り、ヤコウガイを用いた五爪(ごそう)の雲龍文様を表すタイプは中国皇帝などに献上されました。このタイプは、首里王府において漆器製作を所管した「貝摺奉行所」で製作されたと考えられています。

復元で加飾を担当したのは、前田貴子さん・春城さん夫婦、そして宇良英明さんです。現代の沖縄漆芸界を引っ張る皆さんですが、そこに沖縄県立芸術大学漆芸コースの1~3期生の3人が加わっています。

沖縄県立芸術大学の漆芸コースは平成24年4月に開設されたばかりのコースで、製作を行っている頃は3期生までの世代がやっと大学院を出たばかりの頃でした。

これまでの研究成果や科学分析をもとに製作が進むわけですが、科学的なデータがあるからと言ってすんなり作れるものではありません。

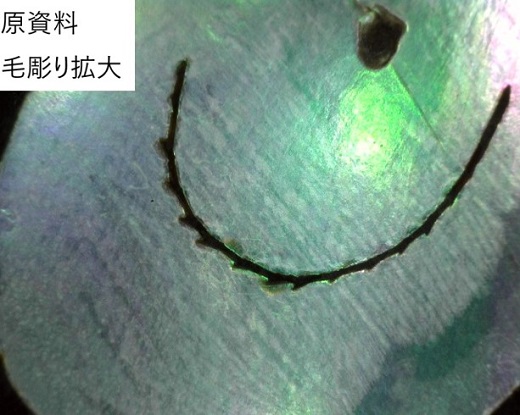

東道盆の場合、マイクロスコープで貝を観察したところ、「毛彫り」(貝に線を彫って文様を描く技法)の線がカーブで鋸歯状(きょしじょう)になっていることがわかりました。

黒漆雲龍螺鈿東道盆原資料の毛彫り部分拡大画像

現代の毛彫りでは様々な道具を使いますが、代表的なものにミシンなどの針があります。しかし針ではギザギザとした跡はつきません。

そこで製作者たちは、このような跡がつくであろう形を模索し、刀を何本も加工して試し彫りを行いました。

刀のテスト

ベテランの皆さんにとっても未知の領域でしたが、ともに試行錯誤した若手の皆さんには様々な技術が伝えられたのだろうと思います。これまでベテランの皆さんが培ってきた技術、そしてそれをもとに復元で取り戻された技術、それらの技術が次の世代に伝えられるきっかけになったのが、この東道盆なのです。

黒漆雲龍螺鈿東道盆復元作業の様子

模造復元の黒漆雲龍螺鈿東道盆は2月20日(日)まで展示しています。

カテゴリ:特別企画

| 記事URL |

posted by 伊禮 拓郎(沖縄県立博物館・美術館学芸員) at 2022年02月04日 (金)