1089ブログ

この冬は予想外の大雪に見舞われ、トーハク庭園の桜も枝が折れるなど影響を受けました。

ようやく、3月中旬にさしかかったところで、春らしい気温に戻りつつあります。

春の庭園開放(2014年3月8日(土)~4月13日(日))はすでに開催中ですが、

今年の東京の桜の開花予想は3月25日、満開は4月2日頃とのこと。

庭園の桜も懸命につぼみを膨らませているところでしょう。

つぼみを膨らませたオオシマザクラ

恒例のさくらカフェもオープン。池のほとりのベンチでゆっくりおくつろぎいただけます。

左:さくらカフェではコーヒー、ココアなど飲み物のほか、パンケーキやクッキー、マフィンなどもご用意

右:自家焙煎ドリップコーヒー(350円)と、桜マドレーヌ(200円)

そして明日、3月18日(火)から、恒例の「博物館でお花見を」が始まります。

桜をモチーフにした作品の展示や、ワークショップ、コンサートなど、まさに春爛漫の企画となっています。

館内にて配布している「博物館でお花見を」パンフレット(A4二折)をご覧ください。

こちらは、さくらスタンプラリーの台紙にもなっています。

展示室では、桜のマークを目印に、名品の中に咲く桜をご鑑賞いただけます。

そのうち、5つのポイントでスタンプをご用意しています。全部集めるとオリジナル缶バッジをプレゼント!

今年は、かわいらしい仏像のデザインとなっています。

モデルは本館11室に展示されている桜材でできた如意輪観音菩薩坐像(奈良・西大寺蔵)です。

そして、今年のメインビジュアルはこの作品。

ひときわ華やかに展示室を彩ります。

源氏物語絵合・胡蝶図屏風 狩野晴川院〈養信〉筆 江戸時代・19世紀(4月20日(日)まで本館8室にて展示)

また、本館10室(浮世絵)では、3月25日(火)から4月20日(日)まで、すべて桜が描かれた作品の展示となります。

江戸の美人たちがお花見を楽しむ姿をご覧ください。

そのほか、

東博句会「花見で一句」、桜コンサート「桜の街の音楽会」、桜ワークショップ、ギャラリートーク、

ボランティアによるガイドツアーなど当日参加いただけるイベントが盛りだくさん。

(イベント情報は「博物館でお花見を」ページの関連事業欄でご確認ください)

また、WEBサイトでは、桜の名品の人気投票を行っています。

展示室でお気に入りの作品をみつけたら、ぜひ一票を。

ひとあし早い満開の桜たちが、皆様のご来館をお待ちしております!

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2014年03月17日 (月)

こんにちは。

「支倉常長像と南蛮美術」展(3月23日(日)まで、本館7室)をご覧になりましたか。

今回、400年前の日本人を油絵で描いた作品を見ることは大変貴重な機会であり、日頃、金工・刀剣を研究している私にとっても勉強になっています。

今回は、支倉像の刀剣の外装について少し考えてみたいと思います。

支倉像には刃を上向きにして腰の帯に指す大小二本の刀がみられ、この場合は大きいほうは打刀(うちがたな)、小さいほうは合口(あいくち)とみられます(図1)。

どちらも金を多く使用しており大変豪華です。

(図1)支倉常長像 アルキータ・リッチ作 17世紀 イタリア・個人蔵

大の打刀に注目してみましょう。

絵画作品からの推測を承知で言えば、柄は茶熏韋巻(ふすべがわまき)、縁頭(ふちがしら)と鐺(こじり)は金、鐔(つば)は金色を呈し、伊達家の家紋である九曜紋を透彫にし(図2)、鞘は鮫皮包黒漆塗研出(さめがわづつみくろうるしぬりとぎだし)だと思われます(図3)。

金の鐔はやや厚みがあって文様を透彫にしていますが、これと類似したものに埋忠派の作とされる「桜花透金無垢鐔(おうかすかしきんむくつば)」(安土桃山~江戸時代・17世紀 個人蔵 図4)があります。

同派は、安土桃山時代を代表する装剣金工一派で、鐔の素材に当時としては斬新であった真鍮や金を用いるなど、革新的で華やかな表現を特徴としています。

鞘の鮫皮包黒漆塗研出とは、鮫皮(実際にはエイの皮)を巻きつけ、上から黒漆を塗り、さらに研ぎ出すことで鮫皮の凸が斑紋となってあらわれる技法のことです。

近世初期の著名な作例には、細川三斎が創案し、「歌仙拵(かせんごしらえ)」と通称される「腰刻黒漆研出鮫打刀(こしきざみくろうるしとぎだしさめのうちがたな)」(江戸時代・17世紀 永青文庫蔵 図5)があります。

|

|

|

| (図2) | (図3) |

(図4)桜花透金無垢鐔 埋忠作 安土桃山~江戸時代・17世紀 個人蔵(出典:雑誌『刀剣美術』531号 公益財団法人日本美術刀保存協会)

(図5)腰刻黒漆研出鮫打刀(歌仙拵) 江戸時代・17世紀 永青文庫蔵

次に小の合口を見てみましょう。

この合口は仙台市博物館が所蔵する支倉常長像にもみられます。

柄は茶に塗ったと思われる鮫皮、頭は金、鞘は金圧出霰(きんへしだしあられ)とみられます(図6)。

金圧出とは凹凸をつけた文様の型の上に薄い金板を置き、上から叩くことで板にレリーフ状に文様をあらわす技法で、支倉像の場合は霰(小さな粒)の文様をあらわしています。

金圧出によって霰をあらわした作例は、やはり安土桃山時代の刀装にみられ、筑前・黒田家に伝来した「金霰鮫青漆打刀(きんあられさめあおうるしのうちがたな)」(重要文化財 安土桃山~江戸時代・16~17世紀 福岡市博物館蔵 図7)では、鞘の腰元から先にみられます。

(図6)

(図7) 重要文化財 金霰鮫青漆打刀 安土桃山~江戸時代・16~17世紀 福岡市博物館蔵

こうして支倉常長像の刀剣の外装をみると、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて流行した作品、しかも上層階級の武士が使用した作品と共通点がみられ、常長が、時代の最先端で、最高級品の刀装を身につけ、遠い異国の地へ赴いたことが指摘できます。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 酒井元樹(保存修復室研究員) at 2014年03月14日 (金)

東洋の絵画や書跡の作品の多くは、紙や絹など脆弱な基底材に墨や絵具などの素材で表現されています。その形態には掛軸、巻子、屏風、額、襖、折本、冊子、板絵などがあり、各々の素材や形態の構造体上の特性に起因する損傷や劣化がみられます。また、収蔵環境などによって生じる生物や水損による長期的作用からの被害、人災による被害、地震、水害、火災など短期的作用によっても被害を受けている場合もあります。加えて、過去に施された処置に用いられた材料や技術による被害がみられることもあります。

そこで東京国立博物館では収蔵品を取り巻く環境を整えることと、劣化や損傷がみられる収蔵品を早期発見し対処することによって収蔵品全体の保存状態を高めるように努めています。私たち技術者は収蔵品や展示品などを管理する立場で作品と向き合い、診ています。さらに、処置作品に関連する複数の作品にも目を向け、予防や保全を考えていくように心がけております。

本格的な解体修理に加え、活用や収蔵を目的とした劣化や損傷箇所にのみ行う対症修理も施しています。その際に展示や収蔵などのための保護器具の活用は、必要最小限の処置にとどめる事が可能となるため有効です。それは従来までの応急修理とは異なる考え方で保存処置対策を講じております。そのため新たな用語が必要になって来たからこそ、当館では対症修理と呼び、使い分けているといって良いかもしれません。

このような総合医療的な保存活動は、保存と活用の両立を目指さした中で、損傷の拡大を防ぎ、劣化の進行を遅らせるという予防保存の考え方に基づいて体系的に実施しています。博物館全体として組織的に体系的な保存活動を行うことで、予防保存対策がより効果的に行うことができるため有効で、重要であると考えます。

実際の例を写真で紹介します。

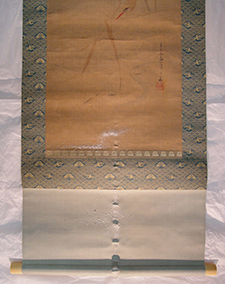

掛軸の対症修理の例

|

|

|

| 作品の損傷:掛軸下部 軸木部分に錘として埋め込まれていた鉛が、 腐食して表装裂を突き破り出て来ていました。 損傷の様子から巻かれた状態で生じたことがわかります。 |

作品の損傷:軸木部分 腐食した鉛が表装裂を突き破り出て来ています。 |

診断と対症修理

掛軸の軸に鉛が埋め込まれているものや、

巻き癖や折れが強いものに太巻芯を装着して対応します。

(器具:中性紙製簡易万能型太巻芯)

大型の掛軸を安全に展示するための工夫

|

|

|

| 大型の掛軸装の展示 作品の縦寸法が長いために、展示ケース内に作品全体を展示できないことがありました。 そのため、安全性と活用を両立させた展示方法を案出することが急務となりました。 その結果、安全性を高めるための保護対策が求められ、 表装上部に展示補助器具を一時的に装着することで安全に展示することができました。 (器具:中性紙製巻芯型吊展示器具) |

展示ケース内作業の様子 大型の掛軸に、展示補助器具を装着して展示をしました。 展示ケース内作業に複数人、横側や外側の正面などから 指示を伝達する人員を配し安全に作業が進められました。 |

大きな紙資料の展示と収蔵方法絵地図の展示と収蔵 展示方法として「壁面」より「傾斜台」、さらに「平置き」の方が安定した状態となり作品への負担は軽くなります。 しかしながら絵地図など大きな紙資料の場合には、必ずしも「平置き」にすることが可能な展示ケースがあるとは限りません。 そのため、従来から展示頻度の高い紙資料の多くは掛軸装などに形態を変えられてきました。 近年、当館では折り畳まれた絵地図に展示補助器具を一時的に装着して壁面に展示することがあります。 展示を終えた後に折り畳み、元の姿に戻して収蔵するようにしています。 関連展示 特集陳列「東京国立博物館コレクションの保存と修理」 平成館 企画展示室 2014年3月4日(火)~ 2014年3月30日(日)

| 記事URL |

posted by 鈴木晴彦(保存修復室) at 2014年03月12日 (水)

通常、屏風や襖などを展示している本館二階7室。いまこの部屋では、ひときわ大きな、油絵の肖像画を展示しています。

特別展「支倉常長像と南蛮美術」で展示している「支倉常長像」です。

支倉常長は安土桃山時代から江戸時代初頭、仙台藩主伊達政宗に仕えた武将です。支倉は政宗の命により、メキシコとの交易許可を得るためヨーロッパへ渡りました。太平洋、大西洋という二つの大海を横断した最初の日本人でもあります。

この肖像画、日本の武士を最初に描いたものとしても大変貴重です。その他にも、見事な刀装、華やかな衣裳、愛らしい犬、キリスト教に基づく聖人像など、見どころ満載。これらに関しては会場で配布しているリーフレットをご参照下さい(なくなり次第配布終了。お急ぎを!)

細部に見どころ満載ですが、誰もが感じる、ぱっと見た時の素直な感想は、「大きい!」ということではないでしょうか?

縦はおよそ2メートルある巨大な肖像画で、支倉をほぼ等身大で描いています(いやむしろ、当時の平均身長を考えればそれ以上に大きく描いているかもしれません)。

なぜ、こんな大きな肖像画が描かれたのでしょう?

支倉常長像は、高さ196.0センチもある大きさな作品です。

ヨーロッパやアメリカの美術館に行くと、ギャラリーに多くの肖像画が展示されています。その中にはもちろん支倉像のような大きなものもあるのですが、胸から上を描く半身像が圧倒的に多く、等身大の立像はそう多くありません。

下世話な話をすれば、画面が大きくなればなるほど手間もかかり、使う絵の具の量も増え、絵の代金も跳ね上がります。これは古今東西、どんな絵にでも言えること。

その意味において、支倉像ほどの大きさの絵を思いつきで描かせたとは到底考えられません。

この大きな肖像画が描かれるには、それなりの「意味」があったはずなのです。

支倉はローマ教皇パウロ5世に謁見するため、ローマに滞在します。その時の世話役だったボルゲーゼ卿が、アルキータ・リッチというイタリア人画家に命じてこの肖像を描かせたと考えられています。

ボルゲーゼ家はイタリア・シエナ出身の名門貴族であり、時の教皇パウロ5世はこのボルゲーゼ家出身です。

そうなると、支倉像が生まれる背景に、パウロ5世が深く関わっているように思えてきます。と言うのも、当時、教皇は聖職者特権などをめぐって、ヴェネツィア共和国と険悪な関係にあったというのです。

具体的な状況は省略しますが、重要なのはヴェネツィアが東地中海、アラブ、そしてインドなど、アジアの物産を取引した「東方貿易」を担ってきた都市国家だという点。ただ、16世紀前半頃から、オスマン・トルコの勢力伸長によりヴェネツィアの誇る東方貿易もだいぶ陰りが見えはじめてきていました。そんなとき、ヴェネツィアの繁栄を象徴する「東方」から、教皇を尋ねてきたのが支倉だったわけです。

支倉がローマに入市する際、盛大な入市式が行われました。「東方」からの使者の到来という歴史的な「事件」は、教皇の威光が「東方」へも遍く及んでいること、すなわち「東方」をめぐるヴェネツィアに対する教皇の優位をアピールする絶好のチャンスであったはずです。支倉の入市式はこれを内外に周知させる盛大なページェントでもありました。

そして、この「事件」を長く歴史にとどめようと描かれたのが支倉常長像だったのではないでしょうか。

支倉像は、他ならぬローマ入市式の際のいでたちを描くとされています。教皇の威光、とりわけヴェネツィアに対する教皇の優位を視覚的に表わす意図のもと、支倉像は描かれたのではないか、と考えられるわけです。

絵を前にした時、そこに描かれている「美しい」ものをめでる。そういった美術鑑賞の方法もありますが、こうやっていろいろと想像を膨らませて、「なぜこの絵が描かれたのか?」という「謎解き」をすることも、美術鑑賞のもう一つの醍醐味。

以上は、私のつたない世界史知識をもとにした、あくまで個人の感想です。

この巨大肖像画を前に、みなさんはどんな「謎解き」をされることでしょう。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 土屋貴裕(平常展調整室 研究員) at 2014年03月11日 (火)

中国や朝鮮半島では、「花」といえば「梅」「桃」をまずイメージしてきたようですが、私たち日本人にとって「花」といえば、何といっても「桜」でしょう。今でもそうですし、いにしえよりそうでした。

たとえば百人一首に選ばれた有名な和歌。

入道前太政大臣こと藤原公経(1171~1244)が詠んだ「花さそふ 嵐の庭の 雪ならで ふりゆくものは 我が身なりけり」(花をさそって散らす嵐の吹く庭には、雪のような桜吹雪が舞っているが、本当に古りゆくものは、雪ではなくわが身であったなあ)

あるいは、平安朝のあの小野小町が詠んだ「花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに」(桜の花はむなしく色あせてしまった。長雨が降っていた間に。私の容姿もむなしく衰えてしまった。日々の暮らしの中で、もの思いしていた間に)

これらの和歌では、「花」というだけで桜を意味しています。

一方、今。

皆さんのお財布を開けていただくと、千円札の表裏のあちこちや百円玉の表(豆知識:年号のある方が裏なのだそうです)には桜の花がデザインされていることが確かめられるでしょう。日本の象徴としての「桜」。私たちは桜とともに毎日生活しているのです。カラオケに行けば、「サクラ」ソングはたくさん歌えますが、「梅」や「桃」のナンバーを見つけるのは難しいかもしれません。

これは余談でした。

私たち日本人が「桜」が大好きなのは、どうしてなんでしょう。

ひとつには、「白」という色への愛好があるからではないでしょうか。千円札の裏にも描かれた「富士山」(祝、世界遺産登録!)も、雪をまとった白い山のイメージでした。日本の芸術・美術の特質の一つとしても捉えられている「雪月花」は、どれも白い色です。単純明快、シンプルなその姿という共通点もあるでしょう。

もうひとつの理由。服部嵐雪の有名な俳句「梅一輪一輪ほどの暖かさ」がしめすように、梅は少しずつ花を開いていき、けっこう長い期間、楽しめます。これに対して桜は、パッと一気に咲きます。けれども、楽しめる期間は限られていて、先にあげた和歌にも詠われていましたが、風に吹かれて、まるで吹雪のように舞い、一気に散ってしまいます。その変化の派手さ、いさぎよさ、それがゆえのはかなさが、好まれてきたのではないでしょうか。

今年も当館では、3月18日(火)から4月13日(日)まで「博物館でお花見を」と題して、皆さんのお越しをお待ちしています。

近世絵画では、住吉派(住吉如慶、具慶)や狩野派(狩野主信、養信、永敬、永岳)などが描いた優品を出品。それぞれの作品には、満開の桜や舞う花びらが描かれています。描かれた桜をみると、白い絵の具がふんだんに使われ、画面の中で際立ち、輝いています。

(左)源氏物語絵合・胡蝶図屏風の展示風景 (右)桜の花は皆こちらを向いています。

たとえば狩野晴川養信(1796~1846)の「源氏物語絵合・胡蝶図屏風」(4月20日(日)まで本館8室にて展示)の画面には、金地に美しい緑や青、赤などの濃い色彩が乱舞していますが、そのなかで純白の桜の花が、ひときわ輝いています。一歩近づいてご覧いただくと、桜のひとつひとつの花が皆こちらを向いていることに気づかれるでしょう。桜の花が、まるで旅行のときの集合写真のように「カメラ目線!」なのです。これを「装飾的」といってしまえば、それまでですが、現実に咲く桜を見上げたときのように、斜めや裏側など、いろんな向きに描かれたとしたら、ずいぶんと華やかさが失われるのではないでしょうか。桜の華やかさの演出、そのために絵師が選んだ描き方、そのようにみる方が作品の魅力をつかまえられるのではないかと思います。

「花より団子」の私ですが、春はやはり花で楽しみたいものです。外でも展示室でも。

そういえば、お団子も白いですね。

「博物館でお花見を」関連展示

本館日本ギャラリー 桜めぐり

会期中(3月18日(火)~4月13日(日))、桜をモチーフにした作品には桜のマークがつけられています。

スタンプラリーも実施しますので、展示室で桜を探してみてください。

| 記事URL |

posted by 山下善也(絵画・彫刻室主任研究員) at 2014年03月10日 (月)