1089ブログ

昨年度の特別展期間中に実施し、好評を博した託児サービスですが、

正門プラザ内に専用の託児室が新設されたことにより、年間を通じてのご利用が可能となりました。

昨年までと同様に、美術館・博物館での経験豊富なスタッフが、責任を持ってお子様をお預かりいたします。

0歳児には専門のシッターが必ず1人専属でお世話する「マンツーマン託児」、1歳児には2名様で1人、2歳児以上には3名様につき1人の専門のシッターが対応いたします。

お預かりするお子様は3ヵ月以上から未就学児までとなります。

新設された託児室

託児サービスは原則毎月第1、第3土曜日、第2、第4水曜日の実施です。

詳しい日程は東京国立博物館託児サービスのご案内 をご覧ください。

定員には限りがございますので、ご利用を検討されているお客様にはお早目のご予約をおすすめいたします。

料金は0~1歳児2,000円、2歳児以上1,000円、事前予約制です。申し込みはお電話で。

ご予約・お問合せ イベント託児・マザーズ

〒104-0061 東京都中央区銀座4-13-11 松竹倶楽部ビル4F

電話番号 0120-788-222 (受付時間 平日10:00~17:00 ※12:00~13:00を除く)

なお、託児室と併せて新設された授乳室はいつでもご利用可能です。

予約は不要ですので、ご利用を希望されるお客様は正門プラザ内のインフォメーションまでお声掛けください。

ご家族でお出かけされることも多くなるこの季節、お子様と一緒にトーハクを存分にお楽しみください。

カテゴリ:news

| 記事URL |

posted by 石坪直紀(総務課) at 2014年05月19日 (月)

特別展「キトラ古墳壁画」(4月22日(火)~5月18日(日) 本館特別5室)は、

5月15日(木)午後に10万人目のお客様をお迎えしました。

多くのお客様にご来場いただきましたこと、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は、文京区よりお越しの林素子さんです。

林さんには、東京国立博物館長 銭谷眞美より、記念品として特別展図録とトートバッグを贈呈しました。

「キトラ古墳壁画」10万人セレモニー

林素子さん(左)と館長の銭谷眞美(右)

5月15日(木)東京国立博物館 本館エントランスにて

林さんのお父様が当館に美術品をご寄贈くださったそうで、

林さんは、ご寄贈品が展示されていないかを見に、

普段からよく当館にいらっしゃっているそうです。

「今回の「キトラ古墳壁画」展は、実は再チャレンジなんです。

もともとは特別展「栄西と建仁寺」が目当てで博物館を訪れた時に、

「キトラ古墳壁画」展も見に行こうとしましたが、行列ができていたのであきらめてしまいました。

今日は、複製ではなく本物の壁画が見られるのがとても楽しみです。」

と、お話いただきました。

特別展「キトラ古墳壁画」は、ご好評につき、5月15日(木)から5月18日(日)まで、

連日20時まで開館しています(入館は閉館の30分前まで)。

ただし、15日の17時~20時ならびに17日、18日の18時~20時は

特別展「キトラ古墳壁画」および本館・表慶館のみ開館しています。

どうぞお見逃しのないように、ご来館をお待ちしています。

カテゴリ:news、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2014年05月15日 (木)

5月11日(日)、上野動物園、国立科学博物館、東京国立博物館を1つのテーマでめぐるイベントを開催しました。

今年のテーマは「クマ」。

小学5年生~高校生を対象に、それぞれの専門家3人が力を合わせたツアー形式のセミナーです。

上野動物園からスタート。

動物解説委員の小泉祐里さんと一緒に「生きたクマの観察」です。

上野動物園といえば、おなじみの「パンダ」。パンダもクマの仲間、クマ科の動物なのです。

座り方や、手を上手に使って食べている姿を観察します。

夢中で竹を食べてるパンダ、よく見ると頭がもりもり動いています。

これは頭の筋肉も使いながら食べている証拠。堅いものも食べられる強い筋肉が、パンダのかわいい丸顔を作っています。

ひとことで「クマ」といってもさまざま。それぞれにいろいろな特徴があります。

じっくりと観察したあとは、国立科学博物館へ。

動物研究部の川田伸一郎さんに「クマの骨格」をテーマにお話を伺いました。

動物園で見たクマの体のひみつについて、骨格を見ながら探っていきます。

もちろん実際に骨にも触ってみます。

骨格の特徴もさまざま、種類によってちがっています。

お昼ごはんのあとは、最後のトーハクへ。

教育講座室の神辺知加さんが、平成館企画展示室(「熊めぐり」 ~2014年6月1日(日))で「トーハクのクマたち」についてお話しました。

縄文人が土で作ったクマや牙のアクセサリー、江戸時代の浮世絵などから、クマの強さは人々にとって憧れの象徴だったことが分かります。

そして昔からとても身近な存在でした。

(左)重要美術品 縄文人が土で作った熊 青森県弘前市十腰内出土 縄文時代(後期)・前2000~前1000年

(右)鉞を担ぎ熊に乗る金太郎 鳥居清長筆 江戸時代・18世紀

冬眠から目覚めた熊の親子(雪中熊紅葉鹿図屏風のうち左隻) 山本桃谷(1833~90)筆 明治時代・19世紀

展示室内では、上野動物園と科学博物館からお借りしたクマの毛皮やツメ、冬眠の様子も。

冬眠中のクマの様子が見られます

作品の説明だけでなく小泉さんと川田さんも交えて作品の中のクマも観察し、作品の見方がまた広がりました。

来年のテーマは… どうぞ、お楽しみに。

関連展示

特集「熊めぐり」 平成館 企画展示室 2014年4月22日(火) ~ 2014年6月1日(日)

| 記事URL |

posted by 長谷川暢子(教育講座室) at 2014年05月14日 (水)

講談社が発行している漫画雑誌『モーニング』で、江口夏実氏の『鬼灯の冷徹』という作品が連載されています。「鬼灯」という閻魔大王の第一補佐官を主人公にしたお話で、クールでシュールな笑いに毎回魅了されています。しかも、経典などに説かれる地獄の様相を踏まえつつ、時にはある有名な国宝地獄絵の世界観を垣間見せるなど、こうした絵画作品に興味を持つ私の心をグッとわしづかみにしています。

まずはご一読をお勧めしますが、物語の舞台は地獄。少なくともこのブログをお読みの方の中で実際に地獄を見たという人はいないと思いますが(「生き地獄」や「この世の地獄」ではなく、「純粋」な地獄のことです)、見たことがないから見てみたい。それが人情というもの。いつの時代も地獄という世界は人びとの興味関心をかき立ててきました。

現在開催中の特別展「栄西と建仁寺」で展示されている六道珍皇寺所蔵の「熊野観心十界曼荼羅」という作品もまた、地獄をはじめとする異界を垣間見てみたいという人びとの思いや、私たちは死後どこへゆくのかといった疑問にこたえるべく作られた、往時の人びとの想像力の詰まった魅力的な作品です。

熊野観心十界曼荼羅 江戸時代・17世紀 京都・六道珍皇寺蔵

この図には私たちの住む「人道」を含む十の世界が描かれることから「十界曼荼羅」と呼ばれています。この「十界」は、悟りを開き、煩悩のない四聖(声聞、縁覚、菩薩、仏)と、苦しみに満ちた六道(天、人、修羅、畜生、餓鬼、地獄)から構成されています。

画面は霞によって上下に大きく二つに分けられていますが、まずは画面の上半分を見ていきましょう。

赤と白で彩色された日輪と月輪のもと、大きな山が画面を占めています。山の手前側、頂のすぐ下には阿弥陀如来と諸菩薩によって「仏界」と「菩薩界」が、山の右端には「声聞界」、左端には「縁覚界」の「四聖」が描かれます。さらに菩薩界と縁覚界の間には六道のうちの「天道」が、さらに山の向こう側には、人の一生をもとにした「人道」が表わされています。この区画には、四聖の世界と、六道の中でも上位にあたる天、人道が配されています。

「人道」の部分を少し詳しく見ていきます。山の右端のふもとの建物を見て下さい。屏風を背に椅子に深く腰掛けた女性と縁に坐す男性、そして桶の中で産湯をつかう赤ん坊と産婆の姿が見え、ここには出産のシーンが描かれています。その左上には紅い衣をまとってハイハイする乳児。この赤ちゃんは鳥居をくぐり、やがて少年から青年へと成長し、山の斜面を登っていきます。人生を歩むことを、山を登ることにたとえているわけです。

山の頂の少し前、扇を持ち振り返る女性とそれに応える男性。これはこの男性が結婚したことを表わします。ここで人生の折り返し。夫婦は坂を下りながら、やがて杖をつくなど老いていきます。ついに山のふもとに到達。生まれた時と同じように鳥居をくぐり、この男は死を迎えたわけです。我々は人として生を受けたからには、必ず死を迎えなければなりません。そうした人の身の苦しみの一つ、「生老病死」を象徴的に描いています。

さらにご注目いただきたいのが点景として添えられた樹木。幼少期には梅、青年期には桜、壮年期には松、頂を越えたところには紅く色づいた楓、老年期には冬枯れし、雪の積もる樹木が配されます。人の一生を四季の樹木によって表わしているわけです。

山を下り、一生を終えた男。この後、男はどこへゆくのでしょうか?我々は霞に隔てられた画面下部の世界へと導かれていくことになります。

まずは画面右下。三途の川を渡り、奪衣婆に衣をはぎ取られます。衣は近くの樹木に掛けられ、そこで生前の業(罪)の重さがはかられます。さらに画面中央のやや左より、「業秤」によっても生前の罪の重さがはかられます。ほんのささいな罪も見逃してくれませんので、たいていの人は有罪判決を受け、苦を受ける身となるのです。

そこで用意されているのは四つの世界。奪衣婆の上部には修羅道(常に戦いをしている)、餓鬼道(常に空腹でありながら何も食べることが出来ない)、畜生道(動物として苦役を受ける)の三つがあります。これらも苦しみに満ちた世界なのですが、まだまだ序の口。罪の重い者は、皆さんご存じの地獄へと堕とされます。

平安時代に源信という僧が記した『往生要集』という書物によれば、地獄は八つの階層から成るとされます(八大地獄)。本図でも、この『往生要集』の記述をベースに、各所でおぞましい責め苦が描かれています。針の山(剣山)などよく知られた地獄をはじめ、舌を抜かれたり、岩で押しつぶされたり…詳細はあえてここでは省略しましょう。実際にご覧いただくのが一番です。ラフな筆致で描かれている点も、妙なリアルさを感じさせます(『鬼灯の冷徹』にはこれら責め苦の様子が分かりやすく説かれています)。

要は言葉での説明がなくとも、誰しもこんなところには行きたくない、あるいは愛する人や肉親が、死後こんなところでつらい目に遭っているのは耐えがたいと思わせるのがこの絵の主眼の一つです。人は生きていればささいな罪でも必ず犯す。よって死後、地獄へ行く可能性が高い。

それでは、地獄に墜ちてしまった場合はどうすればいいのか?

この絵は、地獄の恐ろしさを訴えるとともに、ここからの救済法も描かれています。それが画面のほぼ中央、赤い円の中にある「心」の字とともに描かれた施餓鬼供養。これは今で言うところの、お盆の先祖供養のことです。この供養により、地獄に墜ちた亡者も(一時的に)責め苦を逃れ、運が良ければ地蔵によって三途の川を逆戻りできる(画面左上)というものです。

こうした「熊野歓心十界曼荼羅」は、一般に熊野比丘尼と呼ばれる尼僧が諸国をめぐりながら絵解きしたとされ、和歌山県を中心に多くの作例が確認されています。ではなぜ、このような画題の絵が禅宗寺院たる六道珍皇寺に伝わっているのでしょうか?

その鍵となるのが、同じく今回出陳されている「珍皇寺参詣曼荼羅」です。

珍皇寺参詣曼荼羅 江戸時代・17世紀 京都・六道珍皇寺蔵

この絵の右上に井戸が描かれているのに気付きます。この井戸は小野篁が冥界への往還に使用したとされる井戸です。篁は、昼は朝廷で政務を執り、夜はこの井戸を通って冥界へと赴き、そちらで行なわれている裁判の補佐をしたとされています(このあたりも『鬼灯の冷徹』で触れられています)。このように、六道珍皇寺のあるあたりは、冥界への出入り口があると考えられていたため、このような地獄や死後の世界を描いた作品が伝わったと考えられます。

今回の展覧会では、同じく六道珍皇寺所蔵の「十王図」などの地獄関係の絵画や、巨大な小野篁像もご出陳いただいており、展覧会会場の一角が「地獄ワールド」を演出し、異彩を放っています。この作品の他にも、今回の展覧会にはこうした禅宗寺院のふところの深さを示すような作品も数多く展示されています。会期も残りあとわずか。ぜひともお運び下さい。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 土屋貴裕(平常展調整室研究員) at 2014年05月13日 (火)

今から約1300年前、飛鳥時代後半に造られたキトラ古墳は、石室内に大陸風、極彩色の壁画をもつことで有名です。

ここでは、キトラ古墳壁画に対して行われている材料調査についてご紹介することにします。

キトラ古墳壁画は漆喰が弱くなっていたり、

表面がバイオフィルム(台所のぬめりのようなもの)や泥に覆われて汚れていたりしています。

壁画の修理は、このような表面の汚れの除去と漆喰の強化、

そして取り外された多くの破片の接合による再構成等からなります。

これら修理作業には壁画の材料と傷み具合に関する基礎データが必要となるため、

材料調査が並行して行われているのです。

材料調査から得られるデータは、修理において重要となるだけでなく、

修理後の保存・活用方法を検討するためにも必要となるものです。

しかし、ここに大きな問題があります。

それは、キトラ古墳壁画が貴重であるが故に、サンプリングをともなう分析調査はできないということです。

また、古代に用いられていた絵具についてはほとんど全くと言っていいほど記録がなく、

材料調査で得られる結果は1300年を経て変化してしまった材料の情報に過ぎません。

壊さず、しかも触らずに調査分析をおこない、

変わり果てた材料のデータから元の材料を推定していこうというのは至難の業といえるでしょう。

このような問題を抱えつつも、あの手この手で調査が進められています。

壊さず、触らずということになると、「光」や「電波」を利用する方法が有効です。

キトラ古墳壁画の材料調査には、蛍光X線元素分析、可視分光分析、斜光によるマクロ撮影、

デジタルアーカイブスキャニング

およびテラヘルツ波イメージングが用いられています。

蛍光X線元素分析の測定風景

一例をあげますと、キトラ古墳壁画の表面は、

漆喰の主成分である炭酸カルシウムが溶出、再結晶して生じた白色の薄い層に覆われていたり、

外部から流入した泥に被覆されて図像が見えにくくなっている部分があります。

このような部分に対して、赤外線によるスキャニングをおこないました。

赤外線は表面を被覆している層を透過してある程度内部に入り込むことができるため、

表面からは見えない画像などを検出することができます。

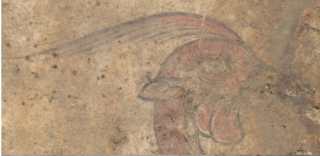

朱雀の赤外線スキャニング画像を見ると、朱雀の描線、特に嘴の付根の線描や羽翼部分の文様が

鮮明にとらえられていることがわかります。

↓

朱雀の赤外線スキャニング画像。

通常では見えづらい線がよく見えます

↓

朱雀の顔面部分

特別展「キトラ古墳壁画」の会期中、表慶館においてキトラ古墳壁画の材料調査の成果を、

高精細デジタル画像を駆使して紹介しています。

本館の展示で本物の壁画をご堪能いただくとともに、

表慶館にもぜひおいでいただき、最新の調査から明らかとなってきている

キトラ古墳壁画の世界をぜひお楽しみください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高妻洋成(奈良文化財研究所埋蔵文化財センター・保存修復科学研究室長) at 2014年05月09日 (金)