1089ブログ

今回の東京国立博物館140周年特集陳列「徳川本の世界―多様性とその魅力」 (本館16室、2012年9月11日(火)~11月4日(日))は、主に江戸時代から明治時代の和書について展示しています。

展示のページでもご紹介しているように、徳川本は、昭和18年に一橋徳川家第十二代当主であった徳川宗敬氏によって寄贈された資料群です。大部分が江戸から明治時代に刊行・書写されたもので、美術・武芸・学問・風俗・地理など、様々な分野の和書が含まれます。今回はその中から視覚的に特色のあるものを中心に厳選しました。

和書を展示するときに残念だと思うのが、糸で綴じてあるものは1冊の中の見開きしかお見せすることができないことです。

そこで、このブログを利用して今回の展示品のうち、何点かを取り上げて、展示ではお見せできない内容をご紹介したいと思います。

まず、『寛政重修諸家譜』です。江戸時代に編纂された武家の家系図ですが、私が驚いたのはその量です。1530巻もあり、当館には1264冊収蔵されています。全部合わせると収蔵庫の棚を一つ占有してしまうほどの多さです。

展示では有名な清和源氏のうち、源頼朝の頃の系図が開かれていますが他にもたくさんの武家の系譜がこの和書から調べることができます。

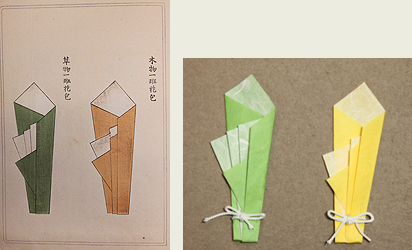

次に、『華包』です。明治44年に遠州流華道6代宗家であった蘆田春壽によって著された、贈答の際に花を包む和紙の折方を記した図集です。日本では昔から和紙で贈答の品を包む習慣がありました。

出来上がるとこんな風になるそうです。梅の花がきれいに包まれています。

華包(部分) 蘆田一英著 明治44年(1911) 徳川宗敬氏寄贈

後半に載っていた型紙を利用して実際に折ってみました。向かって右が木の花一般を包む形式、左側が草花一般を包む形式だそうです。(水引の掛け方も書かれていましたが、丁度よい素材がみつからず紐でくくってあるだけです。)初心者の私でも見本通りに出来上がりました。

見本 型紙から作成したもの

展示では紅葉や菊を包む際の形式が載っている個所をお見せしています。

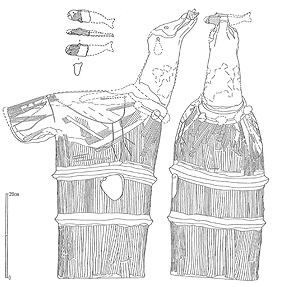

最後に『鎧着用之次第』です。男性が肌着から徐々に鎧を着用していく様子が描かれています。着始めと完成の姿をお見せすると、こんな感じです。

始め 完成

(鎧着用之次第 江戸時代・19世紀 徳川宗敬氏寄贈より)

展示ではこの2枚の中間の姿が描かれたページを開いています。着用途中なのだということを頭の片隅にご覧ください。

いくつかご紹介してきましたが、他にも江戸時代の算術の問題集や河童の記事など、本当にいろいろな書物があります。

今回の展示で江戸時代の和書って面白い、と思っていただければうれしいです。

| 記事URL |

posted by 三輪紫都香(列品管理課) at 2012年09月18日 (火)

待ちに待った名画立体化プロジェクトの第1弾です!

昨年来、着々と進められてきた名画立体化プロジェクトの一番手として、

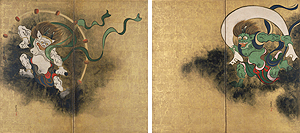

当館の所蔵品のなかでも抜群の知名度を誇る尾形光琳筆の「風神雷神図屏風」が立体化されました。

重要文化財 風神雷神図屏風 尾形光琳筆

(2013年1月2日(水)~1月14日(月・祝) 本館7室にて展示予定)

この光琳作品は、伝統的な日本の絵画の特色が強くあらわれています。

日本の絵画は描かれた神仏や人物、生き物、そして山や木々などの自然が、線によって形があらわされて、どんどん単純化された結果、記号のようにあらわされます。

そこで描かれたものには、視覚的(網膜に映るもの)には立体感はありませんし、画面のなかで奥行きも感じられません。

古来、日本の絵画は中国から多くを学びながら独自の発展を遂げました。

西洋絵画も同じ道を歩んだといえますが、中国絵画の本流は、目に映る世界をありのまま描こうとします。

あたかも描かれたものに、厚みや重さが感じられるようなイリュージョンをあらわして、迫真のリアリズムで世界を描きます。

しかし、日本の絵画の場合は、あくまで2次元の世界です。このような日本の絵画の表現方法は、現代の日本で制作される多くのマンガやアニメーションと同じです。

マンガの場合、ストーリーが素晴らしいと、その物語世界のなかに引き込まれて、人物に影がなく、立体感もなくとも、その人物たちに感情移入ができてしまいます。

そうして物語を楽しみ、映像、画像を見ている私たちには、物語の世界があたかも実在しているように実感してしまいます。言いかえると視覚的にではなく、感情的に3次元化してみているわけです。

しかし現代では、かつて描かれた絵画をみる場合、テーマや主題がほとんどわからなくなっています。

描かれた当時、「源氏物語」や「伊勢物語」といった文学や中国の歴史的な出来事などは、生活のなかで身近なものでしたので、すぐに感情移入できたでしょう。

線と色だけであらわされたこの光琳の絵画も、目から入った映像が、かつての人々には脳内で変換されて立体視できていたに違いありません。

現在、展示されている日本の絵画をみて、立体視されている方々は、日本の古典文芸をよくご存知であるために、無意識に脳内変換しているのでしょう。

しかし、日本の絵画をみる上で、その実感を得るためにはたくさんの教養が必要で、多くの約束事を学ぶ必要があります。それはなかなかできることではありません。

そこで、今回の立体化プロジェクトによって、かつての日本の人々が絵画を目にしたとき、どんな光景が目に映っていたのかを感じてもらいたいと思ったのが、この企画のはじまりでした。

チョコエッグで食玩の世界を席巻した海洋堂は、世界名作劇場シリーズなどの食玩フィギュアでその名をさらに高めたとき、筆者は2次元(マンガやアニメーション)が3次元化されるのを目の当たりにしたのです。

そこでは、「アルプスの少女ハイジ」や「みなしごハッチ」といった作品に本来なかった場面が立体化されるなど、読者、視聴者である自分が、頭のなかで思い描いていたシーンが表現されていました。まさしく今回の名画立体化プロジェクトそのものが現実化していたのです。

今回の光琳絵画の立体化にあたって、造形総指揮の竹谷隆之氏は、光琳の世界を文字通り、現実化されました。サンプルで目にした幽かな明かりで照らされた風神雷神像は、まさしく作品を前にしていつも頭に浮かべる作品世界でした。

完成フィギュア

微かな光に照らされた風神雷神フィギュア

当初、筆者が書いた海洋堂へのラブレターのような企画書では、さらに多くの東京国立博物館の名画を提案しています。

今後も、海洋堂との競演によって、東京国立博物館の名画の世界がさらに広がっていくことでしょう。

ワンダーフェスティバル 2012[夏](2012年7月29日 幕張メッセ国際展示場)での

(左から)造形総指揮・竹谷隆之氏、宮脇修一海洋堂代表取締役(センム)、筆者。

http://www.ustream.tv/channel/wf-kaiyodo#/recorded/24324413 (Ustreamのサイトへリンクします)

発売日 : 2012年9月15日(土)9:30~

商品名 : 東京国立博物館公式フィギュア 名画立体プロジェクト「風神」「雷神」

高 さ : 約120mm(台座含む)

価 格 : 各3,990円(税込)

販売場所 : 本館地下ミュージアムショップ

お問合せ : 東京国立博物館 ミュージアムショップ 電話:03-3822-0088

販売方法について

(1) 販売初日(2012年9月15日(土)9:30~)の販売方法

「風神」「雷神」ともに各10個までご購入が可能です。

ご購入にあたり当日の観覧券、または友の会・パスポート等をご提示ください(販売初日のみ)。

(2) 2012年9月16(日)以降の販売について

ご購入限定数は、初日販売終了後の商品在庫状況により変更させていただく場合がございますので、当日店頭にておたずねください。

在庫を十分に用意しておりますが、万が一品切れの際はご容赦ください。

(3) その他

・お電話等による取り置きは行っておりません。

・発売開始当初における通信販売は行っておりません(通信販売の開始時期は未定)。

・友の会、賛助会割引対象商品です。

カテゴリ:news

| 記事URL |

posted by 松嶋雅人(特別展室長) at 2012年09月15日 (土)

いよいよ明日から、東京国立博物館140周年「秋の特別公開」(9月15(土)~30日(日))が始まります。

国宝・重要文化財指定の優品が並ぶ「秋の特別公開 贈られた名品」などの特集陳列のほか

「見返り美人図」(菱川師宣筆 江戸時代・17世紀)も公開中と、見どころ満載です。

この期間にお越しいただいたら、ぜひ庭園にもご注目ください!

秋の庭園開放(10月27日(土)~12月9日(日))に先駆けて臨時開放をします。

庭園内を散策していただくだけでなく、応挙館で松林図屏風(複製)・洛中洛外図屏風(舟木本)(複製)と記念撮影ができます。

2つの屏風のうち、どちらかご希望の方お選びください。フォトグラファーが撮影、

ベストショットとして選んだ画像を、その場で印刷してお客様にプレゼントいたします(最高3枚まで)

応挙館に設置した松林図屏風(複製)

墨の濃淡で描かれた静かな世界に吸い込まれそう。多くの人々の心を魅了してやまない松林図屏風と、

応挙館に設置した洛中洛外図屏風(舟木本)(複製)

16世紀ごろの京都の町並みを描く洛中洛外図屏風。こちらは当時の賑わいが聞こえるようです。

さて、どちらを選びますか?

![]() 一足早く、取材にきたほー。ユリノキちゃんを撮ってあげるほ!

一足早く、取材にきたほー。ユリノキちゃんを撮ってあげるほ!

![]() じゃあ、洛中洛外図にしようかしら。トーハクくん、キレイに撮ってね!

じゃあ、洛中洛外図にしようかしら。トーハクくん、キレイに撮ってね!

いつもよりちょっとおめかしをしてお越しいただいたり(きものなら入館料100円割引です!)

ご家族やお友達とお誘い合わせのうえご参加いただくのもオススメです。

庭園開放中の10:00~16:00、1日限定36組限定で、所要時間は10分程度です。

応挙館にて、整理券を配布します。天候により庭園開放、撮影とも中止になる場合がありますのでご了承ください。

9月21日(金)は、「スペシャルありがとうデー」で、22:00までの特別夜間開館日。

1日限りのライブやビアガーデンなどで夜遅くまで、楽しいイベントをご用意しています。

台東区民の皆さまに、さらに朗報!同日正門で台東区内のご住所を確認できるもの(身分証明書等)をご提示いただくと入館料が無料です。

皆さまのご来館をお待ちしております!

カテゴリ:秋の特別公開

| 記事URL |

posted by 林素子(広報室) at 2012年09月14日 (金)

今回の特集陳列「動物埴輪の世界」(平成館考古展示室、2012年7月3日(火)~10月28日(日))で、鶏・水鳥の群れの次に展示されているのが、犬、猪、鹿の四足動物の埴輪のグループです。

これらの埴輪がどのような意味を持っていたかを知るには、どの動物とどの動物の関係が深いかを探ることが大切です。

狩猟関係の埴輪群(後列:左から犬・猪・鹿、前列:左から猪・猪・鹿)

それには、埴輪が古墳のどこから、どのように出土したのかを確かめる方法があります。

犬と猪が組み合わせとなった良好な事例が、群馬県高崎市保渡田VII遺跡で発見されています。

群馬県高崎市保渡田VII遺跡の猪狩りの場面(左から男子(狩人)・犬・猪)

(写真:かみつけの里博物館提供)

そこでは、犬と猪の埴輪、そして、烏帽子のような形の帽子をかぶった男子埴輪が一つの場面を構成していました。この男子は、手の部分を失っていますが、おそらく、弓を引く狩人(カリウド)の姿をあらわしていたと考えられます。猪の背中には矢が刺さり、一筋の血が流れています。

狩人の放った矢がまさに猪を仕留めた緊迫した場面をあらわしています。また、狩人と猪の間には犬がいて、猪狩りの手伝いをしていたようです。

このような猪狩りの場面をあらわした埴輪を古墳に並べた事例は多く、古墳に葬られるような有力者にとって重要な行事であったと考えられます。

また、狩猟は、古墳時代の有力者にとって重要だっただけでなく、洋の東西、時代を問わず、よく似たモチーフが確認できます。

中国の前漢~後漢(前1世紀~後1世紀)の灰陶狩猟文壺には、馬上から振り返りざまに矢を放つ「パルティアンショット」で虎を狙う人物が描かれています。

同様のモチーフは、西方のササン朝ペルシャ(4世紀)の銀器や唐(7~8世紀)でも錦や絹などの文様として登場し、後者は日本にも法隆寺や正倉院などに伝えられています。

(左) 灰陶狩猟文壺 前漢~後漢時代・前1~後1世紀 中国 横河民輔氏寄贈(展示未定)

(右) 重要文化財 狩猟文錦褥 奈良時代・8世紀(展示未定)

こうした狩猟について、娯楽や軍事訓練とする見方もありますが、娯楽や軍事訓練とは考えがたい情景もあらわされています。

前7世紀頃のアッシリアの王、アッシュール=バニパル王がライオン狩りをしている様子を表現したレリーフでは、襲いかかるライオンに王がひるむことなく対峙し、ライオンを仕留める姿が描き出されています。また、ササン朝ペルシャの銀器には国王がみずから槍や剣を手にし、熊や豹と戦うモチーフも取り上げられています。

こうした事例からは、狩猟は娯楽というよりも、王が命がけで執行する重要な儀礼であったのではないかと考えられます。

猪はライオン、熊、豹ほど恐ろしい動物ではありませんが、『古事記』にはヤマトタケルが東征の最後に討とうとした伊吹山の神が白い猪に化身してヤマトタケルを苦しめるという物語が登場します。

神の化身である猪を狩ることは、その土地を治める有力者にとって必要な命がけの行為と認識されていたのではないかと考えられます。

埴輪 矢追いの猪 伝千葉県我孫子市出土 古墳時代・6世紀(腰部に刺さった矢の表現)

では、鹿はどうでしょうか?

鹿についても、『日本書紀』に神に化身する存在として登場します。ただし、古代人にとって猪と鹿は異なる役割が期待されていたようです。

8世紀の万葉集巻九、一六六四番に雄略天皇の詠んだとされる

「夕されば 小倉の山に 臥す鹿の 今夜は鳴かず い寝にけらしも」

(夕方になると小倉の山で腹ばいになる鹿は、今夜は鳴かないで寝てしまったようだ)

という歌があります。

また、『日本書紀』仁徳天皇三十八年秋七月条も、毎夜、大王が鳴声を聴いていた鹿を殺した佐伯部を安芸国へ追放したという記事が載っていることなどから、天皇が土地の精霊である鹿の鳴き声を聞くという儀礼行為があったと指摘する研究者もいます。

埴輪 鹿 茨城県つくば市下横場字塚原出土 古墳時代・6世紀(胴部に刺さった矢の表現)

動物埴輪では猪と同じく矢が刺さった表現がなされた鹿も造形されていますが、その数は少なく、多くは振り向いた姿であらわされています。また、ほかの動物埴輪と組み合うことなく単独で配置されたものが多いようです。

埴輪の鹿は鳴きませんが、その鳴き声を聞くために用意されていたのでしょう。

よく見ると、犬や鵜の埴輪の頸には紐や鈴のついた首輪が表現されています。同じ狩猟の場面に登場する埴輪でありながら、犬や鵜の埴輪は、猪や鹿とは違って(人間社会における位置づけが正反対で)、人間に飼育された動物ということになります。

犬は、今も昔も人間に忠実な動物で、猪狩りにあたっては命がけで人間の手伝いをしています。

8世紀の『播磨国風土記』には、応神天皇の狩犬である麻奈志漏(マナシロ)が猪と戦って亡くなり、応神天皇は麻奈志漏のお墓を作ったことが記されています。

ところで、鵜といえば岐阜・長良川の鵜飼を想い出しますが、鵜飼は日本の各地でなされていました。鵜は鳥の中でも賢い動物で人間が飼育しやすい動物といわれています。

鵜形埴輪実測図(群馬県保渡田八幡塚古墳出土)

[若狭徹論文 2002『動物考古学』19、動物考古学研究会より]

また、山口県下関市の土井ケ浜遺跡は弥生時代の集団墓地として著名ですが、そこでは鵜を胸に抱きかかえたまま葬られた女性が見つかっています。

この鵜は女性が大事に飼っていた鳥だったのでしょうか。

鵜をなぜ埴輪としてあらわしたのか。

現在、確認されている鵜の埴輪の数はそれほど多くはなく、明快な解答をえられる段階にはありません。

しかし、少なくとも鵜が古墳時代の人々にとって、親しみのある動物であったことだけは間違いないようです。

関連コンテンツ

あなたの好きな動物埴輪は?投票受付中!(9月24日(月)まで)

| 記事URL |

posted by 山田俊輔(考古室研究員) at 2012年09月12日 (水)

現在、11万件以上のコレクションを擁する東京国立博物館ですが、このコレクションももちろん一朝一夕で成り立ったものではありません。明治5年(1872)に博物館が歩みだした頃には、実は何もなかったと言ってよい状態でした。そもそも「博物館とは何だろう」ということを知っていた人は、当事者である博物館職員の他、日本にはまだ数えるほどしかいませんでした。ですから、博物館の最初のコレクションは、まず館員が資料を館に寄贈するところから始まったのです。

創設時の館長である町田久成(1838-1897)の寄贈になる館蔵品は100件以上にのぼります。町田は薩摩藩の高級武家の出身であるためか、寄贈品の中には甲冑や馬具、装束の他に薩摩琵琶などが含まれています。また幕末に英国留学の経験があり、当館の図書のなかには、そこで入手したらしい「町田久成献納」の印がある洋書も見られます。重要文化財の指定を受けている中世の百科事典『塵袋』も町田の寄贈です。

重要文化財 塵袋(部分) 印融写 室町時代・永正5年(1508) 町田久成氏寄贈

東京国立博物館140周年特集陳列「資料館における情報の歴史」(本館16室、2013年1月8日(火) ~ 3月3日(日))にて展示予定

町田と二人三脚で博物館を作った田中芳男(1838-1916)は、本草学者として幕府に出仕し、フランスに留学しました。田中の寄贈品リストも150件以上になり、国内外の貨幣、考古遺物、民俗的な資料などが含まれます。今回の特別公開では中国陶磁の優品「青花魚藻文壺」を展示します。

博物館初期の功労者の一人である蜷川式胤(1835-1882)からの寄贈も多く見られます。蜷川は京都の出身で故実に通じ、自らも古物の収集を手がけていましたので、博物館創設時から自分の収集品を館に献納していました。

館蔵品を確認していると時々古い札がついており、そこに明治5年に蜷川が献納した旨を自分で書いている場合があります。そんな時に私は、博物館という誰も知らない仕組みを作る仕事に身を投じた当時の職員たちのことに思いをはせ、少し襟を正します。

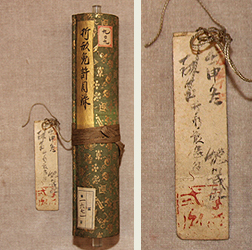

「壬申(明治5年)冬 蜷川式胤」の書き入れと蜷川の印のある札(右拡大部分)

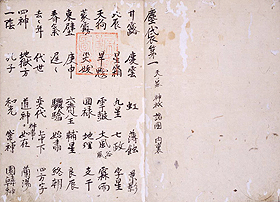

折形免許目録 江戸時代・18世紀 蜷川式胤氏寄贈(展示未定)

博物館という存在とその仕事が次第に見えてくると、資料や作品を寄贈して社会的に役立ててほしいという考え方に基づいて、寄贈を申し出る人が増えてきます。それによって博物館のコレクションは豊かになってゆきます。次回(その2)はその時代のことについてご紹介します。

関連展示

東京国立博物館140周年特集陳列「秋の特別公開 贈られた名品」(本館特別1・2室、2012年9月15日(土)~9月30日(日) )では、数多くの寄贈品の中から国宝・重要文化財の指定を受けた優品を選りすぐって公開します。ぜひご覧ください。

| 記事URL |

posted by 田良島哲(調査研究課長) at 2012年09月10日 (月)