1089ブログ

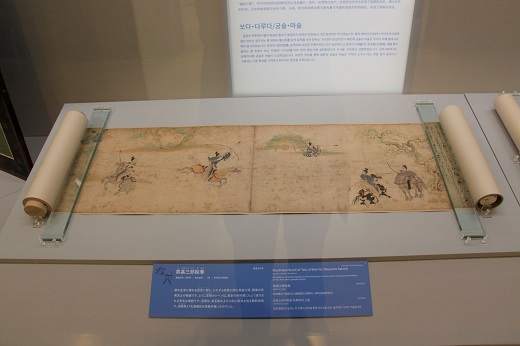

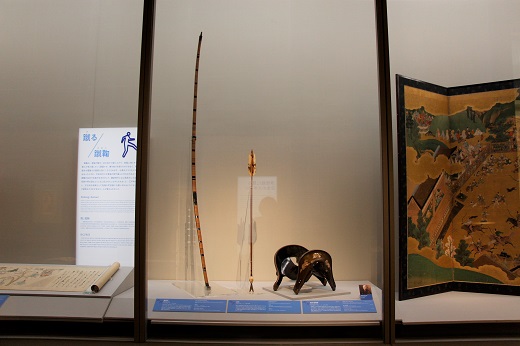

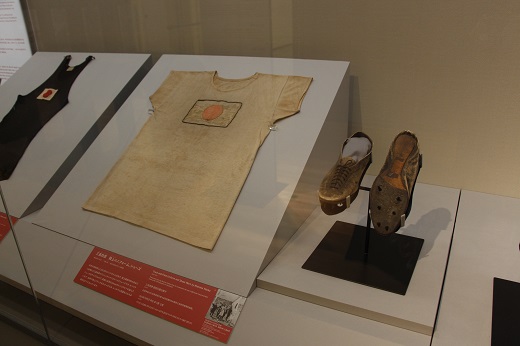

7月13日(火)より平成館1階の企画展示室にて、東京2020オリンピック・パラリンピック開催記念 特別企画「スポーツ NIPPON」が開幕しました。

1912年のストックホルム大会で、日本は初めてオリンピックに参加しました。

日本における初期のスポーツ用具や用品をご覧いただけます。

亀倉雄策氏がデザインした1964年東京大会公式ポスターです。

こちらの振袖は1964年東京大会の表彰式で女性補助要員が着用したものです。

平成館にて同時期に開催中の、特別展「聖徳太子と法隆寺」(別途事前予約および観覧料が必要)と合わせてお楽しみください。

| 東京2020オリンピック・パラリンピック開催記念 特別企画「スポーツ NIPPON」 平成館 企画展示室 2021年7月13日(火)~2021年9月20日(月) |

|

カテゴリ:特別企画

| 記事URL |

posted by 長谷川悠(広報室) at 2021年07月16日 (金)

6月22日(火)より開幕した、特別展「国宝 聖林寺十一面観音―三輪山信仰のみほとけ」。

本ブログでは、タイトルにある国宝 十一面観音菩薩立像を聖林寺のお堂から搬出した時のことをご紹介します。

国宝 十一面観音菩薩立像 奈良時代・8世紀 奈良・聖林寺蔵

奈良県桜井市の小高い場所に位置する聖林寺の国宝 十一面観音菩薩立像は、明治元年(1868)に同市の大神神社(おおみわじんじゃ)の境内にあった寺から移されました。

高さ209.1センチ、台座の高さと合わせると約3メートルにもなります。

搬出のポイントは、この像の「材質」と「構造」です。詳しくみていきましょう。

お堂のなかの様子

まずは、像のまわりに鉄骨の足場を組み上げます。

お堂の中にはガラス戸がありますが取り外せないため、限られた空間のなかで作業をしました。

像にとても近い場所での作業は、より一層の緊張感がありました。

梱包された像

頭や手、全身を薄い和紙や柔らかい布で丁寧に梱包し、ベルトや木の板を使って像を木枠に固定します。

ここが1つ目のポイント、「材質」です。

この像は、木でおおよその形をつくり、表面にペースト状の練り物を盛り上げて成形する、木心乾漆造(もくしんかんしつづく)りという技法でつくられています。

一般的な木造の像であれば、像に直接触れて数人で持ち上げることもできますが、木心乾漆造りの場合は表面が練り物なので、人の手では不均等に圧がかかって表面の脱落につながるリスクがあります。

そこで、表面を綿布団(わたぶとん)で保護した上、面積の広いベルトで木枠に固定することで、圧力を分散させてリスクを取り除きます。

そしていよいよ持ち上げ作業開始。周囲の足場に設置したクレーンで木枠ごと持ち上げ、像を台座から離していきます。

真上に少しずつ、少しずつ持ち上げていきます。

すると、、、、

像と台座が離れた瞬間

2本の木の棒が出てきました!

これは像の足裏から突き出た足枘(あしほぞ)というもので、立った形式の像を台座に固定させるための支柱の役割を果たします。

国宝 十一面観音菩薩立像の台座

ここが2つ目のポイント、「構造」です。

この像の足枘の長さはおよそ60センチもあり、他の像と比べて非常に長く、しかもそれに対して像の頭から天井までの高さがあまりありません。

そのため台座の各部位のうち、蓮肉(れんにく)と葺軸(ふきじく)という部位を像と一緒に持ち上げました。

それにより、本来は約60センチ持ち上げなければならないところを25センチほどで済みました。

加えて、足枘を敷茄子(しきなす)という部位から抜き切ったところで止め、敷茄子から下の台座を手前に引き出すことで、像を持ち上げる高さを最小限にしました。

像の足元側の木枠にロープをくくり付けて持ち上げていきます。

同時に、像を持ち上げた頭側のクレーンのロープを下げていき、立っている像をだんだんと寝かせていきます。

足元側を上げる作業と頭側を下げる作業。この2つを同時に、息を合わせて慎重に行ないます。

横になった像

そしてやっと像が寝ている状態になりました。次はいよいよお堂から像を運び出します。

お堂から寺のなかを通って山門(寺の入り口)までは急な階段を通らねばなりません。

そこで今回は木の生えていたところを整備してお堂から直接外へと搬出するようにしました。

小高い場所に立つ聖林寺のお堂から下の平地までは、ずっと坂道が続きます。

まず、車が入れる場所までは人の手で運びます。周りや足元に注意しながら慎重に運んでいきます。

この像を東京まで運ぶ車は大型で寺までは上がって来れないため、途中で一旦、屋根のないより小さい車へ移し替えました。

ゆっくりゆっくりと下っていきます。

そして無事に平地に到着。東京へと運ぶ美術品専用車へ移し替えました。

本堂からの景色

ところで、もし雨が降っていたらこの日に像の搬出を行なうことができませんでした。

数日前の天気予報ではこの日は雨予報だったので、私たちも気が気でありませんでしたが、しかし当日は驚くほど気持ちのいい青空が広がりました。

冒頭に記しましたように、この像は明治元年(1868)に大神神社の境内にあった寺から移されました。しかし当時は車もなく、道もアスファルトで整備されていません。当時の人々がこの像をどれほど大切に運んだか、その情景にあらためて思いを馳せました。

搬出の舞台裏、いかがでしたでしょうか。

奈良の地を初めて離れた「聖林寺十一面観音」。東京で公開されるまたとないこの機会をぜひお見逃しなく!

カテゴリ:2021年度の特別展

| 記事URL |

posted by 増田政史(絵画・彫刻室) at 2021年07月09日 (金)

一日でいい、旅がしたい。「イスラーム王朝とムスリムの世界」開幕です!

本企画キービジュアル

7月6日(火)、当館東洋館の地下にある12,13室を使ったマレーシア・イスラーム美術館精選 特別企画「イスラーム王朝とムスリムの世界」がはじまりました。

東洋館エントランス

イスラーム=中東、と思われる方も多いのではないでしょうか。

この展覧会は、マレーシアにあるイスラーム美術館の全面協力を得て、同館の所蔵品204点をお借りし、時代的にも地域的にもとても幅広い範囲を網羅した、これまでにはなかったイスラーム文化の決定版ともいえる内容の展観会です。

東洋館の地下におりて奥の部屋が会場となります。

会場では、14の王朝や地域を時代順あるいはテーマに基づいて、計15セクションが展開します。

モスクの中で使われるものを展示したコーナーもあります。

手前向かって右:ミフラーブ・パネル 14-15世紀 中央アジアまたはイラン(ティムール朝)

写真でみて想像していたよりずっと大きくて迫力があります。

各セクションは、さまざまなイスラームの文物と、それらが描かれた絵画作品で構成されています。それぞれの展示品がどのように使われていたかわかるようになっています。

インドの細密画と、その向かいにはそこに描かれているようなジュエリーがきらびやかに並びます。ゴージャスでボリュームのある品々にうっとりです。

イスラームの影響の及んだ範囲の広さ、そこから生まれた文化の多彩さをご覧いただけると思います。

開会に先立ち、オープニングセレモニーが行われ、駐日マレーシア大使および協賛社の皆さまにご参加いただきました。マレーシアはようやくロックダウンが解けましたが、イスラーム美術館の皆さまには、感染状況の厳しい中、作品貸与にあたって多大なご尽力をいただきました。

マレーシア・イスラーム美術館の運営財団Albukhary FoundationのZara副会長は、残念ながら来日がかなわず、Zoomでセレモニーにご参加いただきました

海外旅行のできない日々が続きます。展覧会を通して、異文化に触れて旅の気分を味わっていただければ幸いです。会期は来年(2022)の2月20日(日)まで。

カテゴリ:特別企画

| 記事URL |

posted by 鬼頭智美(広報室) at 2021年07月07日 (水)

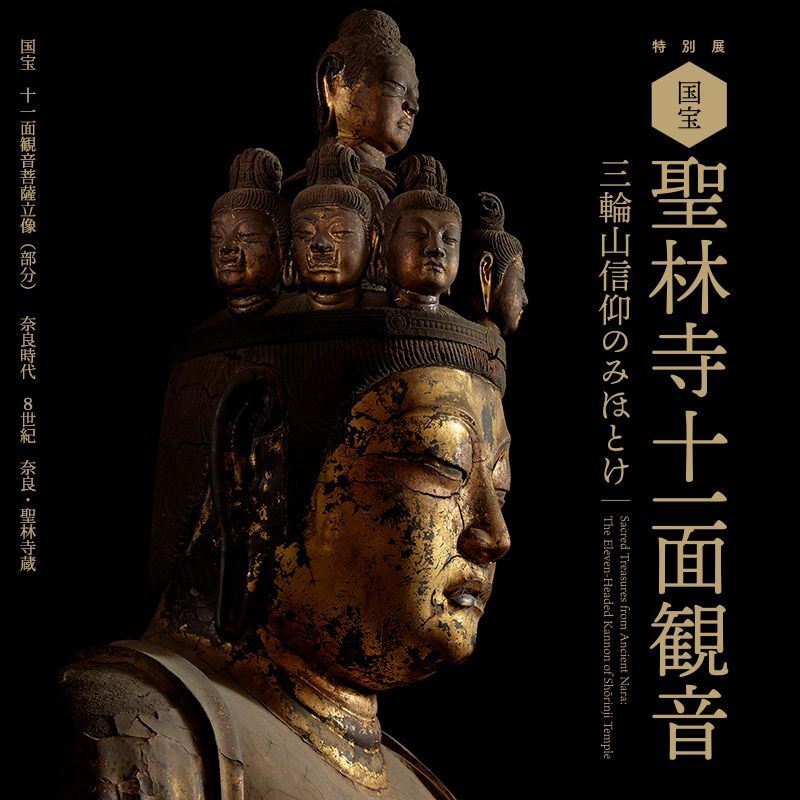

特別展「国宝 聖林寺十一面観音―三輪山信仰のみほとけ」開幕しました!

本館特別5室にて特別展「国宝 聖林寺十一面観音―三輪山信仰のみほとけ」(会期:2021年6月22日(火)~9月12日(日))が開幕しました。

本展は、昨年の夏開催予定としていましたが、1年延期となりようやく開くことができ関係者一同安堵しています。

2020年2月27日(木)に開催した報道発表会時の様子

右:聖林寺 倉本明佳住職 左:東京国立博物館 浅見龍介学芸企画部長(本展担当)

展覧会最大のみどころは、奈良時代(8世紀)に造られた数少ない天平彫刻のなかでも名品と言われる、

奈良県桜井市にある、聖林寺所蔵の国宝「十一面観音菩薩立像」をご覧いただけることです。

奈良県を出るのは初めてのことです。

国宝 十一面観音菩薩立像(部分) 奈良時代・8世紀 奈良・聖林寺蔵

普段聖林寺のお堂では正⾯からの拝観ですが、

会場では優雅な表情、均整のとれた体、姿勢、しぐさなど360度さまざまな角度からご覧いただけます。

また、お像を展示しているケースのガラスは大変透過度が高いため、ケースに入っていないように見えるかもしれません(上記画像もケース越しに撮影しています)。

仏教伝来以前の日本では、神は山、滝、岩や樹木などに宿ると信じられ、本殿などの建築や神の像はつくらず、自然のままを拝んでいました。

その形が現在も続いているのが、奈良県にある三輪山を御神体とする大神神社(おおみわじんじゃ)です。

奈良時代以降、大神神社には、仏教の影響を受けて神社に付属する寺(大神寺<おおみわでら>、後に大御輪寺<だいごりんじ>に改称)や仏像がつくられました。

明治元年、新政府により神仏分離令が発せられると、寺や仏像は苦難にさらされます。

もとは大御輪寺にあった国宝「十一面観音菩薩立像」(聖林寺蔵)、国宝「地蔵菩薩立像」(法隆寺蔵)、「日光菩薩立像」「月光菩薩立像」(ともに正暦寺蔵)は、

大御輪寺の住職や周辺の人々によって近傍の寺院にうつされましたが、本展で約150年ぶりに再会します。

この他にも、三輪山には人々が入ることができない禁足地があり、本展ではそこから出土した古代の祭祀を物語る子持勾玉や土製模型なども展示しています。

今後も本展の見どころをブログでご紹介していきます。

次回は、国宝「十一面観音菩薩立像」を聖林寺から搬出した舞台裏をご紹介します。

どうぞお楽しみに!

本館エントランス左が入口となります。

本展は、事前予約制(日時指定券)です。

予約不要の「当日券」を会場にて若干数ご用意しますが、「当日券」は販売終了している可能性があります。

また、混雑緩和のため1日を、(1)9時30分~12時00分/(2)12時00分~14時30分/(3)14時30分~16時30分に区切り、その時間枠内にご入場いただけます。

指定時間枠内であればいつでも入場いただけますが、各時間枠の開始時刻直後は混雑が予想されます。

開始時刻から多少遅れてのご来館がおすすめです。

詳しくは展覧会公式サイトをご覧ください。

| 特別展「国宝 聖林寺十一面観音―三輪山信仰のみほとけ」 本館 特別5室 2021年6月22日(火) ~ 2021年9月12日(日) |

|

カテゴリ:2021年度の特別展

| 記事URL |

posted by 江原香(広報室) at 2021年06月30日 (水)

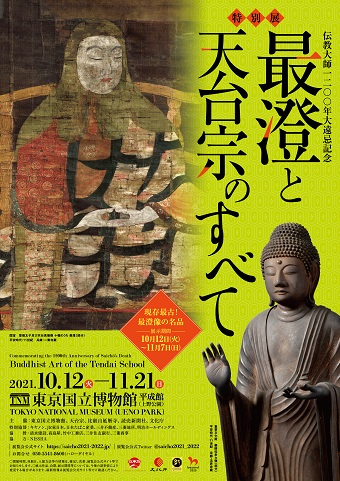

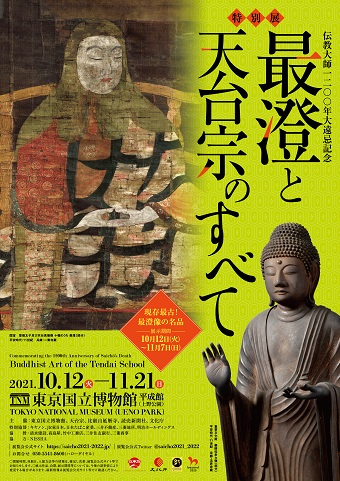

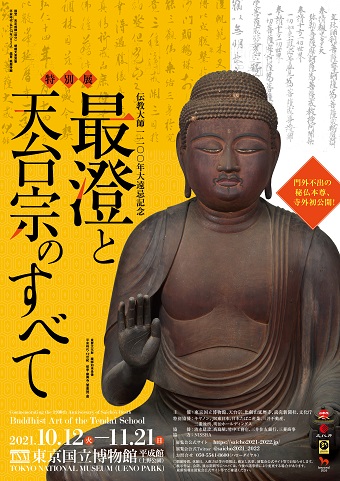

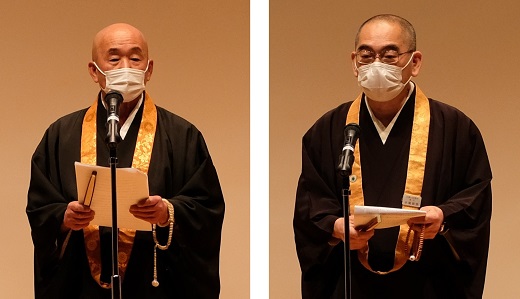

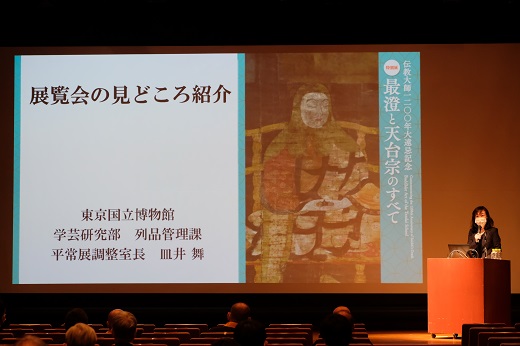

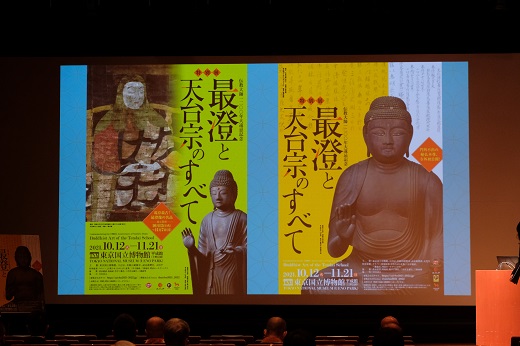

| 当館は6月1日(火)より開館しております。詳細は「再開館のお知らせ」のページをご覧ください。 今回のブログでは、緊急事態宣言の発令前に開催した、特別展「最澄と天台宗のすべて」の報道発表会の様子をご案内します。 なお、展示作品、会期、展示期間等については、今後の諸事情により変更する場合があります。 最新情報は展覧会公式サイト等でご確認ください。 |

重要文化財 薬師如来坐像 平安時代・12世紀 岐阜・願興寺(蟹薬師)蔵

展示会場:東京国立博物館

最澄にゆかりの深い薬師如来像や、天台宗の祖師にちなんだ尊像など、全国7つものお寺から貴重な秘仏が東京国立博物館へお出ましになります。

そのなかには、重要文化財「薬師如来立像」(京都・法界寺蔵)や重要文化財「薬師如来坐像」(岐阜・願興寺〔蟹薬師〕蔵)といった寺外初公開となる秘仏本尊も含まれます。

秘仏本尊が寺外にお目見えするだけでも非常に稀なこと。

東京に居ながらにして、これだけの秘仏とご対面できる機会は滅多にありません。

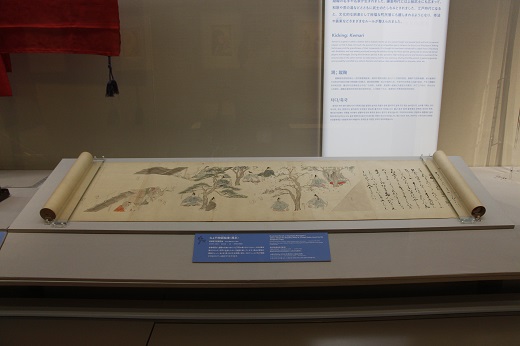

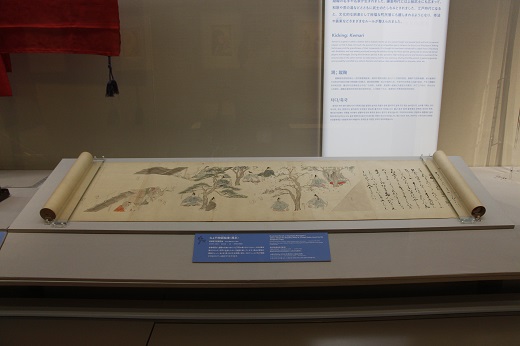

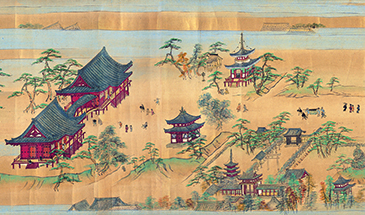

詞書:胤海筆・絵:住吉具慶筆 江戸時代・延宝8年(1680) 東京・寛永寺蔵

展示会場:東京国立博物館 ※中巻展示期間:10月26日(火)~11月7日(日)

寛永寺を創建した慈眼大師天海(じげんだいし てんかい/1536?~1643)の生涯を描いた絵巻物。江戸時代の寛永寺の様子が描かれています。

カテゴリ:2021年度の特別展

| 記事URL |

posted by 新井千尋(広報室) at 2021年06月08日 (火)