1089ブログ

東京2020オリンピックも無事に閉幕し、8月24日(火)からはパラリンピックが開幕します。

特別企画「スポーツ NIPPON」も、まもなく折り返し。8月17日(火)から後期展示がはじまりました。

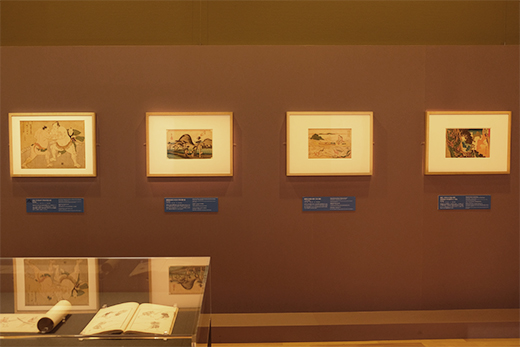

今回は後期に展示する作品のなかから、浮世絵版画を中心にご紹介します。

特別企画「スポーツ NIPPON」展示風景

江戸の町人文化を代表する浮世絵は、美人画や役者絵のほかにも、多彩な題材を取り扱っていました。とりわけ、当時のスター力士の姿を描いた「相撲錦絵(すもうにしきえ)」は、浮世絵の主要ジャンルを形成しています。

相撲は古代から続く日本の伝統的な格闘技ですが、18世紀末には一大スポーツ興行として発展し、熱狂的な人気を集めました。人々は見物料を支払って相撲小屋に出向き、人気力士の取組みをこぞって観戦しに行ったのでした。現代にも続く、プロスポーツとしての大相撲の興行が、この時期すでに成立していたことは注目されます。勝負が「賭け」の対象となっていたことも、庶民の娯楽として人気を博した一因だったようです。

そうした相撲人気を背景に刊行されたのが、力士のブロマイドともいうべき相撲錦絵です。勝川春章(かつかわしゅんしょう)や喜多川歌麿(きたがわうたまろ)、東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)といった当代一流の浮世絵師たちが腕を競い合い、相撲人気にさらに拍車をかけたのでした。

加治ケ浜 関の戸 行司木村庄之助(かじがはま せきのと ぎょうじきむらしょうのすけ)

勝川春章筆 江戸時代・天明4年(1784) 東京国立博物館蔵

展示期間:8月17日(火)~9月20日(月・祝)

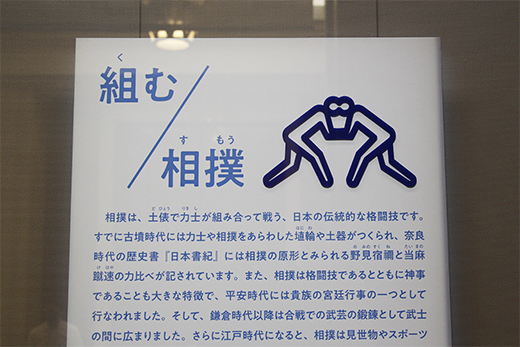

ちなみに今回の特別企画では、浮世絵のコーナーとは別に、相撲にちなんだ作品を紹介する「組む/相撲」という展示コーナーもあります。解説パネルには、当館のデザイン室が作成したオリジナルのピクトグラムを表示しており、互いに正面から取っ組み合う様子をシンプルかつ的確に表しています。

ほかにも、馬術や弓術、剣術を表したピクトグラムを解説パネルにつけていますので、こちらのピクトグラムにもご注目ください。

「組む/相撲」解説パネルのピクトグラム

続いてご紹介するのは、歌川広重の代表作として知られる「東海道五十三次(とうかいどうごじゅうさんつぎ)」の1枚、「平塚 縄手道(ひらつか なわてみち)」です。

東海道沿いの53の宿場町を旅情豊かに描いた著名なシリーズですが、この絵のいったいどこがスポーツにかかわるというのでしょうか。

東海道五拾三次之内・平塚 縄手道

歌川広重筆 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵

展示期間:8月17日(火)~9月20日(月・祝)

画面には、こんもりとした高麗山(こまやま)の後ろに富士山が描かれ、前方にはジグザグに伸びるあぜ道が見えます。注目したいのは、画面中央下付近、小包を肩にのせてあぜ道を走る「飛脚(ひきゃく)」の姿です。

飛脚は、手紙や金銭、小荷物を運ぶ役目を担った人のこと。元々は、道沿いに30里(約16km)ごとに駅馬・伝馬を置く古代の交通制度に由来し、一定区間を走り継いで運送にあたりました。宿駅制度が整備された江戸時代にはとくに発展し、「継飛脚」、「大名飛脚」、「町飛脚」などが身分や用途によって使い分けられていました。

宿場間を数人でバトンタッチして走る姿は、お正月に定番のあのスポーツとよく似ています。そう、「駅伝」です。

日本で最初に開催された駅伝競走は1917年に実施された「東海道五十三次駅伝徒歩競走」で、京都から上野までの約500kmを23区間に分け、3日間にわたって行われたといいます。このとき、主催者によって付けられた名称が、古代の駅馬・伝馬の制度にちなんだ「駅伝」だったのです。

駅伝は日本発祥のリレー競技といわれ、海外でも「EKIDEN」と呼ばれています。

浮世絵にはほかにも、古今東西の風景やさまざまな文化や習俗を描いた作品があります。

「諸国名所風景 相州 江島 漁船(しょこくめいしょふうけい そうしゅう えのしま ぎょせん)」では、江ノ島付近の海に潜って貝や海藻などをとる、いわゆる「海女(あま)」の姿が描かれています。水中を自由自在に泳ぐ姿は、まさにスイマーそのものです。

諸国名所風景 相州 江島 漁船

二代喜多川歌麿筆 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵

展示期間:8月17日(火)~9月20日(月・祝)

日本では古くから、武芸のひとつとして発展した独自の泳法・水術がありました。現在は「日本泳法」や「古式泳法」と総称され、神伝流・水府流・向井流など13の流派が日本水泳連盟に公認されています。戦闘や護身のための実用に即した水術ですが、なかには現在のアーティスティックスイミングや水球などに通じる技術も含まれ、世界的にみてもきわめて高度な水泳技術が発達していたのでした。

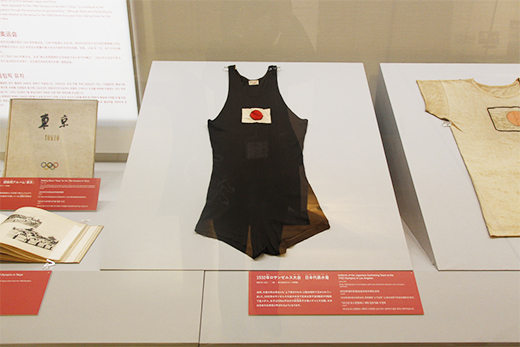

近代以降の日本の水泳選手の目覚ましい活躍も、おそらくはこうした下地があったからともいえるでしょう。とくに1932年のロサンゼルス・オリンピック大会の水泳では、日本は男子6種目中5種目で金メダルを獲得し、水泳は「日本のお家芸」と呼ばれたのでした。

1932年ロサンゼルス大会 日本代表水着

昭和7年(1932) 秩父宮記念スポーツ博物館蔵

さて、日本に「スポーツ」の概念が移入されるのは明治時代以降であり、今回展示する浮世絵でも、厳密には「スポーツ」と呼べない作品も含まれています。しかし、身体能力を活かした仕事や遊び、武芸に秀でた歴史的人物を描いた浮世絵には、心身を鍛え、自身の技を磨き上げるような、現代スポーツの理念や形式にも通じ合う作品も多くみられます。

本展が、日々の生活のなかにたくさんのスポーツの要素を見出すきっかけになれば幸いです。

| 東京2020オリンピック・パラリンピック開催記念 特別企画「スポーツ NIPPON」 平成館 企画展示室 2021年7月13日(火)~2021年9月20日(月) |

|

カテゴリ:特別企画

| 記事URL |

posted by 高橋真作(文化財活用センター企画担当研究員) at 2021年08月17日 (火)

聖徳太子1400年遠忌記念 特別展「聖徳太子と法隆寺」は9月5日(日)まで開催しています。今回は展覧会のみどころの一つ、聖徳太子のさまざまな姿を紹介します。

聖徳太子は、赤ん坊から少年の姿、青年・壮年期の姿と、実にさまざまな年齢で表わされ、それぞれの姿が独立して信仰の対象となってきました。数ある日本の仏教祖師のなかでも、肖像のバリエーションは群を抜いて豊富といえるでしょう。

現存していませんが、奈良時代の宝亀2年(771)には大阪・四天王寺の絵堂に太子伝が描かれたといいますから、そこには既にさまざまな年齢の太子が表わされていたことでしょう。平安時代以降になると、太子伝の決定版である「聖徳太子伝暦(しょうとくたいしでんりゃく)」が普及したことで、生涯の各エピソードが知られるようになり、豊かな造形化へと結び付いていきました。

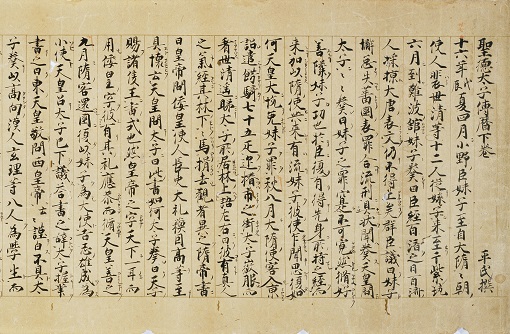

聖徳太子伝暦 南北朝時代・観応2年(1351) 奈良・法隆寺蔵 8月11日(水)からは下巻を展示

聖徳太子の姿というと、かつて紙幣の肖像に採用された御物の「聖徳太子二王子像」(しょうとくたいしにおうじぞう)が有名ですね。トーハク会場では江戸時代の模本を展示しています。

聖徳太子二王子像(模本) 狩野<晴川院>養信筆 江戸時代・天保13年(1842年) 東京国立博物館蔵

奈良時代に描かれたこの肖像は、仏像や中国の皇帝像に一般的な三尊形式をとり、礼拝の対象として相応しい姿にまとめられています。この肖像については平安時代の『七大寺巡礼私記』をはじめ、鎌倉時代の記録もあることから、一部で知られていたことはわかりますが、有名になったのは法隆寺から皇室に献納された明治時代以降のことです。つまり、われわれが聖徳太子としてすぐにこの姿をイメージするようになった歴史は、意外と浅いのです。

では、歴史的に日本人は聖徳太子の姿をどのように思い描いてきたのでしょうか。まず注目したいのは、特別展会場第1室に入って最初にみなさんをお迎えする法隆寺聖霊院の秘仏「如意輪観音菩薩半跏像」(にょいりんかんのんぼさつはんかぞう)です。

重要文化財 如意輪観音菩薩半跏像 平安時代・11~12世紀 奈良・法隆寺蔵

このお像、実は聖徳太子の「ほんとうの姿」として信仰されてきました。聖徳太子は少なくとも平安時代には観音菩薩の化身(けしん)」・生まれ変わりとして信仰されるようになり、特に大阪・四天王寺の本尊がその観音菩薩であるとされました。四天王寺の本尊は救世観音(ぐぜかんのん)や如意輪観音と呼ばれ、太子信仰の中心に位置しましたが、中世なって失われ、いまは昭和の再興像が安置されています。

法隆寺の「如意輪観音菩薩半跏像」はまさにこの四天王寺本尊を平安時代に写し取ったものであり、現存最古の模刻像として重要な作品です。聖徳太子は観音菩薩の化身である。そうした信仰上のイメージが太子信仰の基本としてあります。

本特別展では特に太子のさまざまな姿を第2室に集めました。「聖徳太子立像(二歳像)」(しょうとくたいしりゅうぞう にさいぞう)は、太子が数え2歳(いまでいう1歳)の旧2月15日、お釈迦様の涅槃を記念するこの日に東の空を拝み「南無仏」と称えたところを表わしています。

聖徳太子立像(二歳像) 鎌倉時代・徳治2年(1307) 奈良・法隆寺蔵

キリリとした表情に赤ん坊ではありえないだろう真剣な祈りが表現されていますね。ちなみに、この時太子の手のひらからは仏舎利(お釈迦様の左目の骨とされる)がこぼれ落ちたといい、「南無仏舎利」(なむぶつしゃり)として絶大な信仰を集めてきました。

南無仏舎利(部分) [舎利塔]南北朝時代・貞和3~4年(1347~48) [舎利据箱]鎌倉時代・13世紀 奈良・法隆寺蔵

今回の特別展はこの「南無仏舎利」の存在を間近に確認できる極めて貴重な機会ですので、是非こちらにもご注目ください。

また「聖徳太子立像(孝養像)」(しょうとくたいしりゅうぞう きょうようぞう)は、父である用明天皇の病気平癒を祈り、仏に香を捧げる16 歳の姿と伝えられます。

重要文化財 聖徳太子像(孝養像) 鎌倉時代・13世紀 奈良・法隆寺蔵 8月11日(水)から展示

ただし、こうした姿の像を16歳とするようになったのは鎌倉時代後期になってからのことで、平安時代には年齢を限定して考えていなかったようです。

現品が残されておらず、また史料も乏しいのですが、大阪・四天王寺の聖霊院(しょうりょういん)には「童像」(どうぞう)と呼ばれる太子像があり、おそらくこの姿の起源になっていると考えられています。四天王寺は仏教の受容をめぐって起きた蘇我氏と物部氏の戦において、当時16歳の太子が戦勝祈願として同寺の建立を発願したことに起源しています。

あくまで個人的な想像ですが、本来この香炉を捧げて仏に誓いを立てるような姿は、四天王寺建立発願の場面を意図したものではなかったでしょうか。その当否はともあれ、あくまで「童像」であった姿が、聖徳太子の伝記における特定のエピソードと結び付き、孝養像との理解が後から加えられたのでしょう。

伝説との関りでもう一つ面白いのが「聖徳太子像(水鏡御影)」(しょうとくたいしぞう みずかがのみえい)です。

聖徳太子像(水鏡御影) 鎌倉時代・14世紀 奈良・法隆寺蔵 8月9日(月・祝)まで展示

笏(しゃく)を手にもって胡坐をかいた正面向きの太子像ですが、なんと聖徳太子が水鏡に映った自らの姿を描いたもの、つまり自画像に基づく図像として伝えられてきました。大阪の四天王寺にも「楊枝御影」といってほぼ同じ図像の絵画があり、こちらもやはり太子の自画像と伝えられています。

さて、いわば聖徳太子公認の聖徳太子像といったところですが、この図像(描かれたスタイル)を立体化させたのが、法隆寺聖霊院の秘仏本尊である聖徳太子坐像(しょうとくたいしざぞう)です。

国宝 聖徳太子および侍者像のうち聖徳太子 平安時代・保安2年(1121) 奈良・法隆寺蔵

聖霊院はその名の通り、聖徳太子の御霊をまつる極めて重要な場所で、いまもこの像は太子その人として厳重な管理のもと篤い尊崇を集めています。

今年は聖徳太子の1400年遠忌ですが、このお像は今を去ることちょうど900年前、500年遠忌に際して開眼供養されました。聖徳太子その人を再現しようとする意志にあふれた像で、様々な仕掛けが見て取れます。

まずは目に注目。会場ではよくわかりませんが、上下の瞼には点々と針孔(はりあな)が並んでいます。じつはこれまつ毛を植え付けた痕なのです。いわばエクステ。瞳にも色ガラスが嵌められており、リアルな太子が再現されています。

次に注目したいのは口元です。彫刻の参考となった図像を伝える「聖徳太子像(水鏡御影)」では口を閉じていますが、このお像はわずかに口を開いています。これは聖徳太子が仏の教えを述べているところを表しているのですが、何故そう言えるのかというと、体内に仕掛けがあるのです。

この像の体内には飛鳥時代に作られた観音菩薩立像が納められており、その頭の位置がちょうど太子の口元にくるように工夫されています。つまり聖徳太子が観音菩薩の化身として仏法を説かれているという姿なのです。

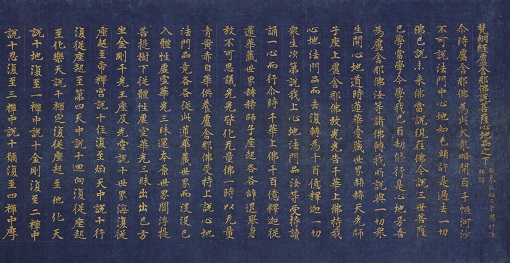

この像の体内にはまた「法華経」(ほけきょう)、「維摩経」(ゆいまきょう)、「勝鬘経」(しょうまんぎょう)という特に太子が重視したお経が納められており、まさにその教えを説いていることを示しているのでしょう。これに関してもう一つ面白いのが、ジャラジャラと飾りが垂れた冕冠(べんかん)というものを太子が被っている点です。「聖徳太子像(水鏡御影)」にはなかった冕冠ですが、これは太子が「勝鬘経」という女性を主人公としたお経を解説する姿を表わした「聖徳太子勝鬘経講讃図」(しょうとくたいししょうまんぎょうこうさんず)に必ず表わされているものなのです。

重要文化財 聖徳太子勝鬘経講讃図 鎌倉時代・13世紀 奈良・法隆寺蔵 8月11日(水)から展示

「聖徳太子像(水鏡御影)」は笏を手に取る政治家としての姿、「聖徳太子勝鬘経講讃図」の太子は仏法を説く宗教家としての姿ですが、聖霊院の太子像はその両方を兼ね備えた極めて独自性の強い姿として作られました。「聖徳太子全部のせ」ともいうべき太子その人の決定版ともいうべき姿をここに見ることができます。

いかがでしたでしょうか。聖徳太子におけるさまざまな姿のバリエーション。その背景には伝説に満ちた太子の生涯、また人々が求めた仏に等しい太子のイメージがありました。聖徳太子というと「1万円札の人」というイメージが広く定着しましたが、江戸時代以前の日本における太子イメージはもっと豊富で面白いものでした。是非とも会場ではさまざまな姿を通じて聖徳太子のエピソードに思いを馳せて頂けると、よりこの特別展が楽しいものになると思います。

カテゴリ:2021年度の特別展

| 記事URL |

posted by 三田覚之(工芸室主任研究員) at 2021年08月13日 (金)

トーハク界隈にあるアメヤ横丁をぶらぶらしていると、ハラール、すなわちムスリム(イスラーム教徒)向けの食事を出す店を見かけるようになってきました。

もちろんムスリムでなくても食べてよく、私も時々おいしくいただいています。

近年では、日本国内でもムスリムの人々が身近で親しい存在になってきました。ただ、その割にはムスリムの背景にあるイスラーム文化に触れる機会は少ないように思われます。

そのような世相をふまえて、同僚たちとイスラーム文化を紹介する企画の必要性が話題になったこともありましたが、実のところ、トーハクの所蔵品にはイスラーム関係の作品が非常に少なく、独力では、多様なイスラーム文化を紹介する企画を組むのは困難であろうと考えていました。

アメヤ横丁

上野駅から御徒町駅までつづく商店街。このあたりではアジア料理を楽しむことができます。

ハラール

ハラールのマークがあるメニュー。ハラールとはアラビア語で「許されている」という意味。

そんななか、このたびマレーシアにあるイスラーム美術館の厚い協力を得て、イスラーム世界を見渡す展覧会を開催する機会に恵まれました。イスラーム美術館では、同館の地元であるマレーシアや東南アジア、あるいは聖地マッカ(メッカ)がある西アジアといったような、どこか特定の地域に限らず、広く世界中のイスラームの美術や資料を集めて、イスラーム文化を紹介しています。

イスラーム教は世界各地に伝わり、それぞれの土地の文化と結びついたので、各地の伝統的な造形や美意識に基づき、風土に応じた工芸技法を駆使して、モスクの建築や調度などが作られました。イスラーム美術館の館内を歩いていると、そのようなイスラーム文化の多様性を肌で感じることができます。

マレーシア・イスラーム美術館

首都クアラルンプールにある美術館。屋上にあるターコイズ色のドームはランドマークとなっています。

Islamic Arts Museum Malaysiaの頭文字をとったIAMMの略称で親しまれています。

このたびの特別企画は、そのイスラーム美術館のエッセンスを紹介するものです。イスラームの世界や歴史は複雑で、簡単には理解しにくいですが、難しい話はさておき、まずは広大な地域のなかで長大な時間をかけて育まれた多彩な造形や美意識に親しんでいただければと思います。

*作品はすべてマレーシア・イスラーム美術館蔵(画像提供:マレーシア・イスラーム美術館)

スルタン・マフムト一世の勅令 トルコ 1733年

流麗な書体で記された本文の上方に、オスマン朝のスルタンの華麗なトゥーラ(花押)が表され、その左側には「君主の命に従え」という題字があります。

宝飾ターバン飾 インド 18~19世紀

ムガル朝の皇族がターバンに付けたアクセサリー。力と生命を象徴する真っ赤なルビーと豊穣と繁栄を象徴する常緑のエメラルドがきらめいています。

真鍮燭台 エジプトまたはシリア 1293~1341年

マムルーク朝の宮殿の内部は多くの蠟燭で照らされていました。この燭台は真鍮製で、銀象嵌の装飾が施されており、上部に長い蠟燭を突き立てました。

ラスター彩アルハンブラ壺 スペイン 20世紀初

ナスル朝のもとで建造されたスペインのグラナダにあるアルハンブラ宮殿には赤みを帯びたラスター彩の壺が飾られました。洋梨形の胴に翼のような耳が付くのが特徴です。

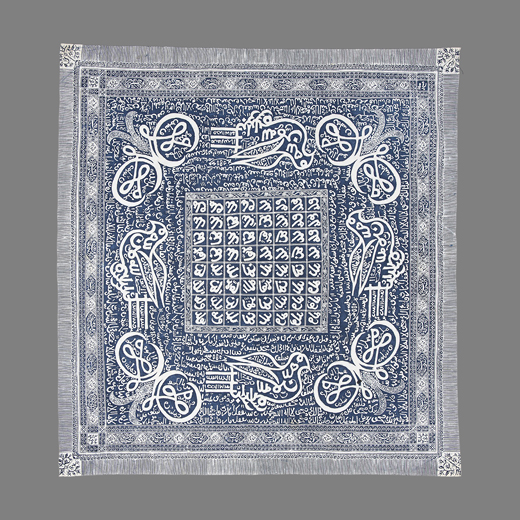

儀礼用バティック布 マレー半島 20世紀初

マレーシアやインドネシアで行なわれるバティックという伝統的な染色技法で『クルアーン』の言葉などを表わした布。貴重な写本を包んだりしました。

青花ペンケース 中国 15世紀

オスマン朝の宮廷で用いるペンケースとして中国で注文製作された青花磁器。このままで完成とせず、さらに金具を付けたり、宝飾を施したのち、スルタンに献上されます。

| マレーシア・イスラーム美術館精選 特別企画 「イスラーム王朝とムスリムの世界」 東洋館 12室・13室 2021年7月6日(火)~2022年2月20日(日) |

|

カテゴリ:特別企画

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(特別展室長) at 2021年08月06日 (金)

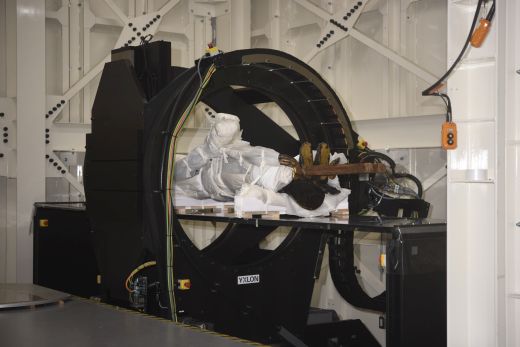

開催中の特別展「国宝 聖林寺十一面観音―三輪山信仰のみほとけ」ブログ第3弾では国宝 十一面観音菩薩立像のCT調査についてご紹介します。

当館には、非破壊で文化財の内部を見ることができるⅩ線CT装置があります。

文化財の研究や保存には大変に有用な装置ですが、得られたデータの分析には専用のソフトウエアが必要です。このソフトウエアが大変に高額で、気軽に購入できるものではありませんが、さいわい、機能が限定された無償版が提供されています。

これまではそれを使用していましたが、今年度、研究費が認められソフトウエアを購入することができました。

専用のソフトウエアを利用するとCT画像は簡単に見ることができますが、そこには多くの情報が詰まっているので、詳しく分析するのは容易ではありません。

そのため、分析作業は先延ばしになりがちで、展覧会出品作品の場合、分析結果を作品で確認できずに困ることがあります。

聖林寺の十一面観音菩薩立像は、展覧会の開幕前にCT撮影をしました。

十一面観音菩薩立像をCT装置に入れたときの様子

新しいソフトウエアがうれしくて、さっそく分析にとりかかりました。

仏像のCT分析で、最も期待されるのは納入品でしょう。

聖林寺の十一面観音立像は従来のⅩ線撮影が済んでいて、内部に空洞があること、しかし、そこには何もないことがわかっています。

とはいえ、Ⅹ線ではわからないものがCTで見つかることがあります。心のどこかに期待があります。

結果は…

やはり、納入品はありません。

そんなものと思って分析を続け、画像の表示モードを変更すると!

とつぜん杖のようなものが現れました。

十一面観音菩薩立像中心部分に杖のような一筋の線が見えます。

大発見!?

しかし、どこか不自然です。CT画像にはノイズが現れることがしばしばあるのです。

保存科学を担当する同僚に館内メールで意見を求めましたが、すでに帰宅したのか返事がありません。

その日はオリンピックが始まる4連休の前日でした。かすかな期待を胸に連休を過ごしたのです。

連休が明けて出勤し、しばらくすると返事がきました。「ノイズである。」

日本彫刻史上の金メダルは夢に終わりました。

カテゴリ:2021年度の特別展

| 記事URL |

posted by 丸山士郎(企画課長) at 2021年08月05日 (木)

七種宝物と聞いて、知っている方は少ないでしょう。しかし、江戸時代以前の法隆寺においては聖徳太子信仰の中心をなす極めて重要な宝物として扱われていました。

下巻題箋部分

4.八臣瓢壺(はっしんのひさごつぼ)

※「法隆寺什物図」は展示していません

カテゴリ:2021年度の特別展

| 記事URL |

posted by 三田覚之(工芸室主任研究員) at 2021年08月02日 (月)