1089ブログ

大人気漫画「キングダム」に登場!

特別展「始皇帝と大兵馬俑」の会期は2月21日(日)まで。 いよいよ残り9日間となりました。

おかげさまで毎日たくさんのお客様にご来館いただいております。

会期終了も近づき、混雑により待ち時間の発生も予想されますが、まだの方はぜひご覧いただきたいと思います。

とはいえ、兵馬俑はともかく、他の作品は何だか難しそう、とつい敬遠してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ご安心ください。

展覧会はそれぞれのご関心に従って、自由に楽しんでいただいて結構なのです。

たとえば、大ヒット漫画「キングダム」(原泰久作、集英社『ヤングジャンプ』で連載中)をご存知でしょうか。

中国の戦国時代末期(前3世紀後半)、天下の大将軍になることを夢見る信という少年が、嬴政(えいせい、後の始皇帝)や仲間とともに戦いを通して成長していく壮大な歴史ドラマです。

会場出入り口の平成館1階ロビーでは、「キングダム」のヒーローたちと記念撮影も

この物語の世界は、地域・時代ともまさに本展と重なります。

「キングダム」の読者でしたら、きっと本展の展示品のなかに知っているものを見つけることができます。

本展関連トークイベント「キングダムからみた兵馬俑の世界」(1月20日~22日)の講師・谷豊信の薫陶を受けて、私もこの漫画にすっかり魅せられてしまいました。

ここでは「キングダム」ファンも楽しめるオススメ作品をいくつかご紹介します。

連日大盛況だったトークイベント「キングダムからみた兵馬俑の世界」

【2号銅車馬/どうしゃば】

トップバッターは2号銅車馬です。

2号銅車馬(展示は複製)

(原品)秦時代・前3世紀 西安市臨潼区秦始皇帝陵銅車馬坑出土

秦始皇帝陵博物院蔵

(C)陝西省文物局・陝西省文物交流中心・秦始皇帝陵博物院

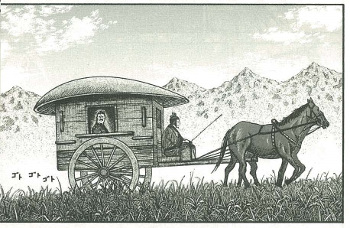

「キングダム」1巻で政の側近・昌文君(しょうぶんくん)の乗っていた馬車はこれによく似ています。

政の側近・昌文君の乗っていた馬車

(「キングダム」1巻より)

実際、本展公式サイトに寄せてくださった作者・原泰久さんのコメントによると、連載当初の馬車はこれを元にして描いたそうです。

ですが、スッポンの甲羅のような屋根をもつ4頭立てのこの馬車は、始皇帝陵の中心部分から出土したことと形状から、始皇帝専用の馬車を1/2サイズで忠実に写した模型であると考えられています。

先導車だった1号銅車馬とあわせて計6千もの青銅製パーツで構成され、表面には余すところなく色が塗られ、金銀の車馬具で華やかに飾り立てられています。

【弩弓/どきゅう】

兵馬俑は実在した始皇帝の軍団を丸ごと細部まで忠実に写した陶製の群像であると考えられています。

もともと様々な武器を手にしていましたが、柄や盾といった木や革を材質としたものはほとんど土の中で朽ちてしまい、残っていません。

それでも槍先や剣身など青銅でできたパーツがたくさん兵馬俑の足元から出土しており、兵馬俑の装備が本来どのようなものだったのか窺い知ることができます。

そのひとつが、弩弓と呼ばれる武器です。

弩弓(複製)

(原品)秦時代・前3世紀 西安市臨潼区秦始皇帝陵園出土

秦始皇帝陵博物院蔵

(C)陝西省文物局・陝西省文物交流中心・秦始皇帝陵博物院

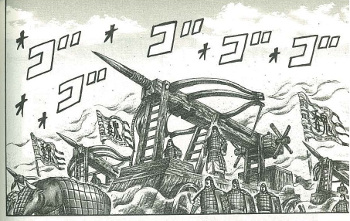

木でできた縦長の台の先端に、弓を横倒しに装着する飛び道具で、引金をひくと台のうえに載せた矢が発射される仕組みです。

現代のクロスボウと呼ばれる武器によく似ています。

照準がついているので狙いを定めやすく、通常の弓よりも強力でした。

その威力はいったいどれほどだったのでしょう。

「キングダム」に描かれた弩弓による戦闘シーンは、そんな想像を掻き立てます。

超大型の弩弓を装備した魏国の部隊

(「キングダム」28巻より)

ちなみに、さきほどの2号銅車馬といっしょに出土した1号銅車馬の輿正面にも、弩弓が懸けられています。

会場でぜひ探してみてください。

【封泥/ふうでい】

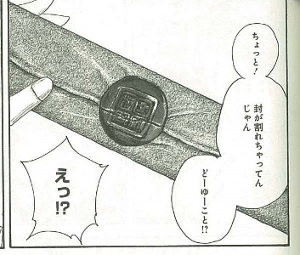

「キングダム」のある場面で重要な書類に施した封が出てきます。

重要な書類の巻物に施された封泥

(「キングダム」38巻より)

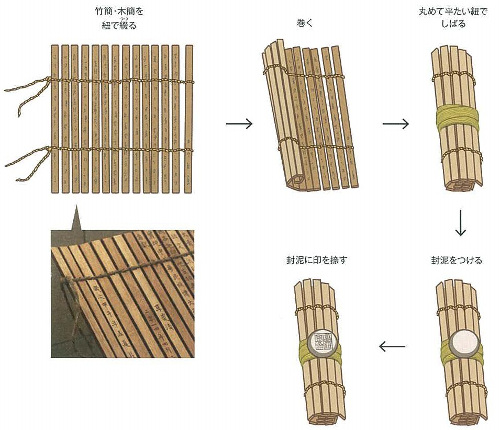

巻いた書類のヒモなどに泥を貼りつけ、送り主はそのうえに捺印します。

しばらく経つと泥が乾いて固まります。

この泥を割らなければ、なかの書類を読むことはできません。

これは途中で何者かが封を解いて盗み見たり改変することを防ぐためのもので、「封泥」といいます。

現在でも欧米では封筒の裏にロウを塗って封をすることがありますが、封泥も似たようなものでした。

秦時代の封泥の使用法(推定)

さらに、封泥の表面に捺された印面を見れば、送り主が誰で、書類が本物か偽物かを知ることができました。

特別展「始皇帝と大兵馬俑」には合計4個の封泥が展示されています。

「キングダム」に登場する人物の印が捺されているものは残念ながらありません。

しかし、そのなかでもっとも「キングダム」に近いといえるのが、「郎中丞印」の4文字をもつ封泥でしょう。

「郎中丞印」封泥

戦国~秦時代・前3世紀 西安市未央区相家巷出土

西安博物院蔵

(C)陝西省文物局・陝西省文物交流中心

郎中丞は皇帝親衛隊の副隊長に相当する官職です。

始皇帝亡き後、親衛隊隊長の「郎中令」について宮廷政治の実権を握ったのが、「キングダム」にも登場する宦官(かんがん)の趙高でした。

この封泥に捺印した郎中丞は、もしかしたら趙高を支える副官だったのかも知れません。

【将軍俑/しょうぐんよう】

最後はやっぱり兵馬俑にも触れないわけには参りません。

いまのところ、「キングダム」に兵馬俑とまったく同じ顔の人物は登場していません。

けれども、もしかしたら「キングダム」の終盤になると、主人公の信が将軍俑に似てくる可能性があります。

「キングダム」の主人公・信

将軍俑

秦時代・前3世紀 西安市臨潼区秦始皇帝陵1号兵馬俑坑出土

秦始皇帝陵博物院蔵

といいますのも、原泰久さんが本展公式サイトに寄せてくださったコメントでこのようなことをおっしゃっています。

「将軍俑は信が将軍になったときにもう一度見直そうと思います。将軍ってこうなのかと思わせる表情やたたずまいは参考になるはずです。」

将軍俑とは、兵馬俑のモデルとなった軍団の司令官であると考えられます。

地位の高い者しか着用の許されなかった形状の冠や鎧を身につけ、不敵な笑みを浮かべた表情は威厳と自信に満ちています。

この風格から「キングダム」のヒーロー・信の将来の風貌に想像をめぐらすのも、また一興でしょう。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 川村佳男(平常展調整室主任研究員) at 2016年02月12日 (金)

お越しいただきました皆様に、心より御礼申し上げます。

40万人目のお客様は、神奈川県横浜市よりお越しの沢田栞さん。

大学のお友達、谷口真里恵さんと一緒にご来館いただきました。

沢田さんには、東京国立博物館長 銭谷眞美より、記念品として特別展図録とクッキー(特別展のショップで大好評販売中!)などを贈呈しました。

特別展「始皇帝と大兵馬俑」40万人セレモニー

右から館長の銭谷眞美、沢田栞さん、ご友人の谷口真里恵さん

2月10日(水) 平成館エントランスにて

「40万人達成」のプレートとともに、平成館ラウンジの撮影コーナーで記念撮影

お2人の通っていらっしゃる大学はキャンパスメンバーズの会員校ということで、当館によくお越しいただいているとか。

いつもありがとうございます。

お2人とも大学では日本史を専攻されており、歴史に興味があって本展にお越しになったそうです。

「中国まで兵馬俑を見に行く機会がなかなかないので、日本で展示されているうちに見たいと思って来ました」という沢田さん。

展覧会公式サイトで予習も済んでいるそうで、「1体1体顔が違うと聞いているので、じっくり見たいです」と、お2人で展覧会への期待を語ってくださいました。

特別展「始皇帝と大兵馬俑」は残りあと10日ほど。

もしかしたら、皆様の身近な人に似た兵馬俑があるかもしれません。兵馬俑の顔をじっくりとご覧になりにいらっしゃいませんか?

皆様のご来館を心よりお待ちしております。

カテゴリ:news、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2016年02月10日 (水)

東京国立博物館には、歴史的な価値の高い写真のコレクションがいくつもあります。

徳川家が去った後の江戸城の最後の姿を写した「旧江戸城写真帖」、近代日本最初の文化財調査の記録「壬申検査写真」、文化財保護の基礎を築いた「臨時全国宝物取調写真」、北京・紫禁城の深奥を捉えた「北京城写真帖」などです。

このような当館の古写真コレクションに、新たに貴重な一群が加わりました。それが今回特集で展示中の「中国史跡写真」(2016年1月2日(土)~ 2016年2月28日(日)、本館15室)です。写真カードで約4500枚にのぼるこの写真は、関野貞(1867~1935)と竹島卓一(1902~1992)という二人の東洋建築史学者の長年にわたる調査の成果です。

関野は東洋建築史研究を代表する学者の一人で、若い頃は奈良で古寺の調査と修理に従事するとともに、平城宮跡の位置を確定しました。東京帝国大学教授となった明治時代の後半からは朝鮮半島と中国大陸を踏査し、各地の古建築や史跡の意義を明らかにしました。関野が東大を退官した後、新設された研究機関、東方文化学院東京研究所の事業として構想したのが、中国歴代王朝の皇帝陵と遼・金王朝時代の建築の調査です。昭和5年(1930)に始まった関野の調査に助手として随行したのが竹島でした。二人は江南から調査を始めて北上し華北に至りますが、昭和10年に関野は急逝しました。その遺志を受けた竹島が調査を継続しますが、昭和12年には応召して戦地に赴くこととなり、調査は中絶します。

主に竹島が撮影した史跡・建築の写真は研究書『熱河』『遼金時代の建築と其仏像』の素材となるとともに、原板と焼付の一式が東方文化学院に納められました。しかし竹島は納入した写真以外に自分で撮っていたものも含めて、第二次大戦後も一人で焼付写真の整理を続けていました。竹島は戦後、名古屋工業大学教授として教壇に立つかたわら、東洋古建築に関する学識を見込まれて、火災で損傷した法隆寺金堂の保存工事事務所長を務め、その再建に尽力しました。また若い頃から研究していた宋代の建築書『営造法式』の研究によって、昭和48年には学士院賞・恩賜賞を授賞しています。

左:霊隠寺大殿前東塔 大正7年(1918) 竹島卓一氏寄贈

右:明成祖長陵 石人(文臣) 竹島卓一撮影 昭和6年(1931) 竹島卓一氏寄贈

竹島が整理を続けていた写真はその没後、ご息女が手元に留めて、やはりこつこつと目録を作っておられました。そしてご息女がたまたま当館で、関紀子(当館アソシエイトフェロー)が担当した古写真の特集陳列「清朝末期の光景」(2010年)をごらんになったことから、私たちとのご縁ができたのです。寄贈を受けた写真については、東方文化学院の資料を引き継いだ東京大学東洋文化研究所の平勢隆郎教授のご理解によって、東大所蔵分の写真との突合せとそれに基いた学術的な目録の刊行を果たすことができました。『東方文化学院旧蔵建築写真目録』(2014年)と『東京国立博物館旧蔵「中国史跡写真」目録』(2015年、いずれも東京大学東洋文化研究所から刊行)の2冊です。細かい確認点の多い調査には関と三輪紫都香(当館アソシエイトフェロー)が従事しましたが、竹島家二代にわたる整理がなければ、このように短い期間で成果をまとめることはできなかったでしょう。

今回の展示で紹介した写真は、「中国史跡写真」のごく一部です。関野が最初に撮影した写真は大正7年(1918)のものですから、およそ100年を経て皆さんの前に姿を見せたことになります。私たちも写真の保存と整理に尽くされた方々に常に思いを馳せながら、その継承と公開を図ってゆきたいと思います。(文中敬称略)

| 記事URL |

posted by 田良島哲(博物館情報課長) at 2016年02月09日 (火)

このあいだお正月と思ったら、1月も早や終わり。「1月は行く 2月は逃げる 3月は去る」と申しますが、特にせわしない年度末は、時間の経過がいっそう早く感じられます。さて2月3日は節分。紙のお面を付けて鬼の役をする人は、とんでくる豆にお気を付けください。(余談ですが、あのシンプルに炒っただけの大豆、くせになりますよね~)今回は節分にちなんで、鬼退治をテーマとする美術工芸品のお話をしたいと思います。

ご紹介するのは、「頼光大江山入図大花瓶(らいこうおおえやまいりずだいかびん)」。2点1セットで、高さが127センチ近い大作です。富山・高岡の鋳金工であった横山孝茂(たかしげ)・孝純(こうじゅん)親子が共同制作し、明治6年(1873)のウィーン万国博覧会に出品されました。全体を銅の鋳造で作り、金や銀、赤銅(しゃくどう・金と銅の合金)や四分一(しぶいち・銀と銅の合金)などを交え、多様なモチーフを、鋳金と彫金の技法を駆使して平面に立体に表しています。龍・蛟(みずち)・邪鬼や虎・三猿(見ざる聞かざる言わざる)・亀などの動物、松葉・紅葉・銀杏などの植物、列弁文や幾何学文など、日本の伝統的なモチーフや文様ですが、その種類は数え上げたらきりがないほど。しかも技術の精巧さと表現の豊かさ!一体どうやって作ったのか、完成に幾日を要したことか・・日本のハイレベルな金工品が、世界に驚嘆をもって迎えられたことは、想像に難くありません。

頼光大江山入図大花瓶

横山孝茂・横山孝純作 明治5年(1872) ウィーン万国博覧会事務局(本館18室にて通年展示)

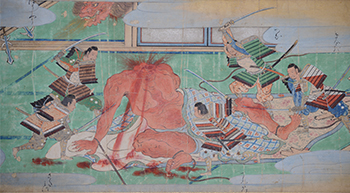

まだまだ語り尽くせぬ作品の魅力。ですが今回は、胴の部分に表わされた物語に注目します。2点の花瓶の胴部表裏4箇所に描かれた物語は、作品の名称にもなっているとおり、武勇で知られた源頼光(みなもとのよりみつ・らいこう 948~1021)らが大江山で酒呑童子(しゅてんどうじ 酒天童子とも)を征伐したという、お伽(とぎ)話の中の場面なのです。このお話を描いた絵巻や絵本は、江戸時代には広く人々の目にするところとなり、近代も戦前までは、誰もが小さいころ、一度は目にし耳にした、お伽話の代表ともいわれています。お話の内容には、いくつかの系統があるようですが、ここでは一般的な筋書きにしたがって、場面を見ていきます。比較の対象として、当館の所蔵する「酒呑童子絵巻」(伝狩野孝信筆 江戸時代・江戸時代17世紀 ※現在は展示されておりません)をあげます。(なおこの絵巻では、舞台が大江山ではなく伊吹山となっています)

【第1場面】(A瓶-表)山伏姿の3名が、滝の落ちる山中に丸木を掛け渡っています。左上には老人と童子の姿がみえます。

悪鬼の酒呑童子は大江山にひそみ、子分の鬼たちに命じて、都から女性をさらっていました。帝は勇猛な武人として聞こえた源頼光(みなもとのよりみつ・らいこう)をはじめ、渡辺綱(わたなべのつな)、坂田金時(さかたのきんとき)、卜部季武(うらべのすえたけ)、碓井貞光(うすいさだみつ)、藤原保昌(ふじわらのやすまさ)6名に、酒呑童子討伐の命をくだし、おのおのは山伏姿に身を変えて、住吉・八幡・熊野の3神に導かれながら、難所を越え山中に踏み込みます。大花瓶では、山伏は3名、神々は2柱ですが、あとの3名1神を次の場面に分けて配したものと思われ、これは山伏の衣装の文様が6パターンあることからも明らかです。縦長な画面という制約の中で、人物など主題をできるだけ大きく見せようと配慮したのでしょう。これは裏面でも同様です。

左:頼光大江山入図大花瓶 第1場面(A瓶-表) 以下同

右:酒呑童子絵巻 伝狩野孝信筆 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵(現在展示されていません) 以下同

【第2場面】(B瓶-表)一行の前に川辺で衣服を洗っている十二単姿の女性がいます。右上には神の姿。左上は酒呑童子の棲家で、門前には見張役の子分の鬼たちがいます。

頼光らは途上の川辺で、泣きながら衣服を洗っている女性に出会います。わけを尋ねると、「酒呑童子たちは、都から女性をさらってきては殺し、体を食べ血を飲んでいます。私はこうして血の付いた服を洗っているのです」。女性から鬼たちの棲家を聞き出した一行は歩みを進めるのでした。

左:第2場面(A瓶-表)

右:酒呑童子絵巻

【第3場面】(A瓶-裏)十二単をまとった女性にかしづかれ、大きな酒盃を前にした総髪の大男。その前では、扇を手ににぎやかに舞い踊る山伏たち。

一行の前に現れた酒呑童子は、鬼ではなく人間の姿をしていました。一行を山伏とみて信用した酒呑童子は、彼らを酒宴に誘います。頼光たちは持参した酒を酒呑童子たちにふるまいますが、実はこの酒、神々より授かった神通力のあるもの。鬼が呑めば毒となり、しびれてしまうのでした。盃を重ねた酒呑童子はすっかり参ってしまい、奥へ引き取ります。

左:第3場面(A瓶-裏)

右:酒呑童子絵巻

【第4場面】(B瓶-裏)山伏たちは、子分の鬼たちに酒を勧めます。すでに酒呑童子の姿は見えず、酩酊して寝込む鬼の姿も見えます。

奥に下がった酒呑童子をよそに、山伏たちと鬼たちは酒盛りを続けます。不思議な酒の力で子分の鬼たちは次々と倒れ伏していきます。A・B瓶の表側では、向かって右から左へと話が展開していますが、絵巻の場面の順番に従うなら、裏側では向かって左(A瓶)から右(B瓶)へと進行していることになります。つまり表側をA→B瓶へと見て後ろに回りこみ、普通ならば裏面を右から左つまりB→A瓶と見ていくのでしょうが、そうすると絵巻とは場面の順番が異なることになります。あるいは別系統の絵手本にならったのか、そのあたりはさほど頓着しなかったのか。

左:第4場面(B瓶-裏)

右:酒呑童子絵巻

大花瓶では、お話しはここまで。こののち頼光らは、背負っていた笈(おい)から甲冑を取り出して着けると、酩酊して鬼の正体を現した酒呑童子や配下の鬼たちを次々と斬り倒し、女性たちを救い出して都へと戻るという、ドラマチックな場面が展開するのですけれど。昨年10月放映の「ぶらぶら美術・博物館」で、この大花瓶をご紹介した時も、山田五郎さん、おぎやはぎさんから、「オチないじゃん!」と突っ込まれました。(そう仰られても・・)

酒呑童子絵巻

この大作が製作された明治初期は、老若男女だれもがよく知っていたであろう、源頼光や渡辺綱の酒呑童子退治の物語。当時の人々は、大花瓶の図柄を見て「ああ、あのお話しだ。」とすぐに理解できたはず。長く親しまれてきた日本の武勇伝だからこそ、横山親子は様々なモチーフとともに、日本的なものの象徴としてこの物語を択んだのでしょう。

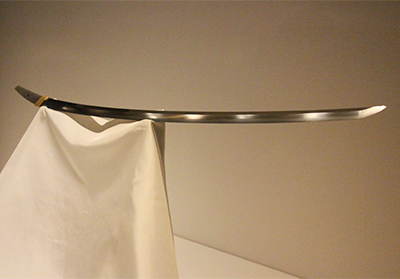

そして、この作品とともにぜひご覧いただきたいのが、国宝の太刀 伯耆安綱(童子切安綱)です(本館13室にて3月13日(日)まで展示中)。源頼光が酒呑童子を切った太刀の伝説に仮託されての号「童子切」。当館の誇る名刀、もはや言葉は不要。ぜひその目で確かめてください!

国宝 太刀 伯耆安綱(名物 童子切安綱) 平安時代・10~12世紀 東京国立博物館蔵

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 伊藤信二(広報室長) at 2016年02月02日 (火)

「立射俑」~発射準備、完了!~

閉幕までついに1ヵ月を切った特別展「始皇帝と大兵馬俑」。

もうご覧いただけたましたでしょうか?

さて、本展の展示作品をご紹介する「担当研究員オススメ」シリーズ第二弾として、今回は私のお気に入りの、立射俑(りっしゃよう)をご紹介いたします。

立射俑

秦時代・前3世紀

秦始皇帝陵博物院蔵

立射俑は、弓または弩(ど)を構えた状態でポーズをとっていると考えられる兵馬俑です。

両手に弓・弩弓をもち、矢をつがえて攻撃命令を待つ、緊迫した兵士の姿を表したものです。

無冠で軽く結い上げた髷は、歩兵俑と同様に紐で留めてあります。

少し上向きに遠くを見据える視線は、接近戦ではなく、遠くの敵へ目掛けて矢を射る兵士の独特な表情のように感じられます。

髪型や表情にもご注目ください

また、革製や鉄製の鎧を身に着けない軽装備は、刻々と変化する戦場に臨機応変に対応するために簡略化されたと考えられています。きっと陣中にあって散開、移動を繰り返しては敵に矢を射掛けていたのでしょう。

目標にまっすぐに向けた瞳と連動した、指先までピンと張り詰めたポーズは、朽ちてなくなってしまったとはいえ、弓・弩を引き絞る音が聞こえそうな空気感がよく伝わってきます。

L字状に足を交差させて踏ん張っている足とひねりを加えた腕のバランスがとても良い、見ていて飽きないポーズだと思いますが、いかがでしょうか。

こんな兵士に遠くから的にされた敵軍兵士はきっと生きた心地がしなかっただろうなぁと、心の底から思います。

さて、この立射俑、私にとっては「あるポーズ」に見えて仕方のない兵馬俑です。

私が会場で見かけたときに「このポーズは何かに似ている気がするなぁ・・・」と思った瞬間、「アチョ~!」と思わずつぶやいてしまったことをよく覚えています。

弓・弩を両手で引き絞っている動作が、その武器がなくなってしまうと、まるでカンフー映画のひとコマのように見えてしまったのです。

私にとっては、立射俑である前に、相手に見事な一撃を決めた主人公が叫ぶ雄叫びポーズだったのです。

皆さんにはどのように見えるでしょうか。

さて、最後に、本展覧会では今回ご紹介した立射俑のほかに、もう1体、弓兵もしくは弩兵と考えられる兵馬俑がいます。

跪射俑(きしゃよう)と呼ばれるその兵馬俑は、武器は一緒と考えられながらも、立射俑と異なるいでたちです。

跪射俑(左)と立射俑(右)

秦時代・前3世紀

秦始皇帝陵博物院蔵

こちらも凛々しい兵士ですが、立射俑とどこが似ていて、どこが違うか、会場で見比べるというのも、本展の楽しみ方のひとつだと思います。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 井出浩正(考古室) at 2016年01月26日 (火)