1089ブログ

東博&書道博の「顔真卿と唐時代の書」(東洋館8室、1月31日(日)まで)も、残すところ数日となってきました。日本国内はもちろん、海外の雑誌にもこの連携企画は取り上げられ、唐時代の書の奥深さと、人気の高さを実感しています。

3000年に及ぶ中国の書の歴史上、王羲之(おうぎし)が活躍した東晋時代と、欧陽詢(おうようじゅん)・虞世南(ぐせいなん)・褚遂良(ちょすいりょう)・顔真卿(がんしんけい)の四大家が活躍した唐時代においては、書法が最高潮に到達しました。一口に四大家と言っても、それぞれに書風は異なり、よくもまぁこれほど高いレベルで、趣の異なる書が完成したものです。

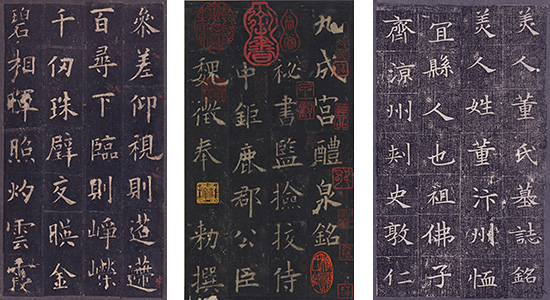

欧陽詢も虞世南も、もとは南朝の陳に生まれました。しかし、欧陽詢の代表作「九成宮醴泉銘(きゅうせいきゅうれいせんめい)」(632年)は、北朝の流れを汲む隋様式を受け継いで、研ぎ澄まされた造形を誇っています。隋の「美人董氏墓誌銘(びじんとうしぼしめい)」(597年)は、すでにかなり洗練されていました。欧陽詢はこれをもう一押し、更に磨きをかけたのです。では、欧陽詢はどのような観点から磨きをかけたのでしょうか?・・・答えは、文字の組み立て方。

(左)九成宮醴泉銘 欧陽詢筆 唐時代・貞観6年(632) 台東区立書道博物館蔵

台東区立書道博物館で1月31日(日)まで展示

(中)九成宮醴泉銘 欧陽詢筆 唐時代・貞観6年(632) 個人蔵

東京国立博物館で1月31日(日)まで展示

(右)美人董氏墓誌銘 隋時代・開皇17年(597) 台東区立書道博物館蔵

台東区立書道博物館で1月31日(日)まで展示

欧陽詢は文字を書くにあたって、どの部分を主とし、どの部分を従とするのか、どこを軽くしどこを重くするのか、全体の字姿をイメージしてから、筆をおろしました。そして、この考えを突き詰めて、36のルールに帰納させたのです。この36のルールを学べば、誰でも手っ取り早く、さしあたって美しい文字が書けるようになります。 書き方のノウハウを公式化しちゃうなんて、さすがです、欧陽詢!

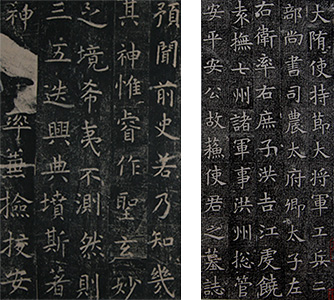

これに対し虞世南の代表作 「孔子廟堂碑(こうしびょうどうひ)」(628~630頃)は、王羲之の7代目の孫・智永に書を学んだだけあって、一見すると穏やかな用筆でありながら、力を内にこめた表現になっています。もちろん、隋の「蘇慈墓誌銘」(そじぼしめい)」(603年)などの美しさを継承し、その上に立脚しているわけですが、虞世南の書き方のポイントは何だったのでしょうか?・・・答えは、響きです。

(左)孔子廟堂碑 虞世南筆 唐時代・628~630頃 台東区立書道博物館蔵

台東区立書道博物館で1月31日(日)まで展示

(右)蘇慈墓誌銘 隋時代・仁寿3年(603) 台東区立書道博物館蔵

台東区立書道博物館で1月31日(日)まで展示

東晋の王羲之は、何気ない書きぶりの中に、豊かな表情を盛り込みました。つまり、文字の形も大切ですが、実際の書を見ると、筆の勢いや墨色の諧調などが微妙にからみあい、形以上に文字がオーラを発しているのです。現代風に言うなら、写真に撮った時に失われる要素を大切にした、というところでしょうか。虞世南はこの考えを推し進め、文字の組み立て方や筆の用い方に留意するだけでなく、文字に自分の心もちを盛り込む表現をめざしたのです。見方によっては欧陽詢の上を行くスタンス、みごとです、虞世南!

唐の初代皇帝の高祖や第2代皇帝の太宗は、正当な伝統を受け継ぐ江南の文化に、いかに対峙するかが大きな問題でした。太宗が王羲之を熱愛し、蘭亭序に固執したのも、それなりの理由があったのです。太宗の善政によって貞観の治が導かれ、天下泰平の日々が続き、素晴らしい名筆がうまれました。あっぱれです、太宗皇帝!

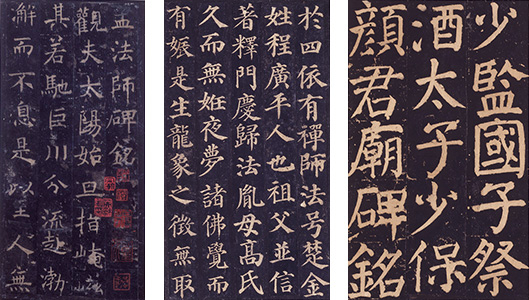

やがて褚遂良、そして顔真卿らが活躍し、歴史に残る黄金期を形成していった唐時代の名筆の数々をお楽しみください。

(左)孟法師碑(もうほうしひ) 褚遂良筆 唐時代・貞観16年(642)、三井記念美術館蔵

東京国立博物館で1月31日(日)まで展示

(中)千福寺多宝塔碑(せんぷくじたほうとうひ) 顔真卿筆 唐時代・天宝11年(752) 東京国立博物館蔵

東京国立博物館で1月31日(日)まで展示

(右)顔氏家廟碑(がんしかびょうひ) 顔真卿筆 唐時代・建中元年(780) 台東区立書道博物館蔵

台東区立書道博物館で1月31日(日)まで展示

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 富田淳(学芸企画課長) at 2016年01月20日 (水)

「作品をどう見せるのか?」という視点から特別展「始皇帝と大兵馬俑」を見てみましょう。

会場入口に一歩足を踏み入れると「始皇帝」「兵馬俑」の大きな文字と兵馬俑の映像で迎えてくれます。

1室は「第Ⅰ章 秦王朝の軌跡」、 「第Ⅱ章 秦王朝の実像」のテーマで器物や考古遺物を1点1点丁寧にご覧いただけます。

中でも「4.玉胸飾り」「6.龍文透彫玉佩(りゅうもんすかしぼりぎょくはい)」「40.玉剣・金剣鞘」「28.金銀象嵌提梁壺(きんぎんぞうがんていりょうこ)」「57-61.封泥(ふうでい)」の展示は作品の細かな部分もよく鑑賞できるようさまざまな工夫が施されています。

(1) (2) (3)

(4) (5)

(1)傾斜した台に固定され首にぶら下げた状態が想像できます

(2)マウントを用いて玉を浮かせて展示しているため玉の装飾とフォルムが際立っています

(3)マウントを用いて鞘と刀を垂直に展示し、透かし彫りの様子が360度鑑賞できます

(4)有機ELパネルを用いた再審の下部照明により壺のすぼまっている部分が暗くならずに鑑賞できています

(5)なめるように照らされた光により文字が浮かび上がっています

2室では、映像展示を用いた秦国、始皇帝の世界を分かりやすく解説しています。

つづいて、3室から始まる「第Ⅲ章 始皇帝が夢見た「永遠の世界」」は、現代アートを展示するかのような真っ白な展示室が作られています。「銅車馬(複製)」の緻密に作り上げられた造形が、圧倒的な存在感を放って展示されています。

展示室全体を「白色」で構成することで空間に浮遊感が生まれ「銅車馬」が宇宙船のようにも感じられます。

最後に 4室「兵馬俑」の展示室へは1度スロープをあがります。

上がると、まるで兵馬俑坑を再現したような展示空間が広がり、上から10体の兵馬俑を眺めることができます。

さらにスロープを下るとさまざまなポーズをとった兵馬俑を360度ぐるりと見て回れます。

特に順路が決められているわけではありませんので、自分の好きな作品を何度でも見られます。

また、兵馬俑は1つの展示室の中に曼荼羅のように展示する方法を用いたため、さまざまな位置から個々の作品を比べて見ることも出きるようになっています。

特別展「始皇帝と大兵馬俑」は、作品の持つ個性を最大限に引き出せるよう、それぞれに合った展示方法を用いてその世界観を提示しています。

展覧会の担当研究員や展示デザイナーをはじめ関係者の思いのこもった展覧会へ是非1度足を運んでみてはいかがでしょうか。

(展示設計・施工:東京スタデオ)

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 矢野賀一 at 2016年01月18日 (月)

多くのお客様にお越しいただきましたこと、心より御礼申し上げます。

記念すべき30万人目のお客様は、神奈川県横浜市よりお越しの小林良樹さん。

奥様と一緒に、ご来館くださいました。

小林さんには、東京国立博物館 副館長 松本伸之より、記念品として特別展図録や兵馬俑をかたどったチョコレートなどを贈呈しました。

特別展「始皇帝と大兵馬俑」30万人セレモニー

左から小林良樹さん、奥様の啓子さん、副館長の松本伸之

1月14日(木) 平成館エントランスにて

平成館ラウンジに設置された「キングダム」撮影コーナーで記念撮影

「歴史に詳しいわけではないけど、そんなにたくさんの兵馬俑を作らせたなんて、きっと始皇帝の権力は絶大だったんですね」と、権力者としての始皇帝への興味を語ってくださいました。

お二人ともまだ現地に行ったことがないそうです。

中国に行ってみたいという奥様のご希望もあるので、展覧会をご覧になって興味が一層深まるようでしたら、ぜひ本物の兵馬俑坑もお訪ねください。

特別展「始皇帝と大兵馬俑」は閉幕まで1ヵ月ちょっと。

会場では、圧倒的な兵馬俑の世界が広がっています。

どうぞお見逃しのないように、皆様のご来館を心よりお待ちしております。

カテゴリ:news、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2016年01月14日 (木)

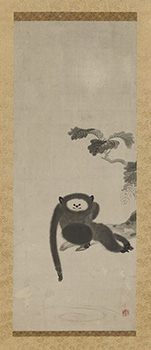

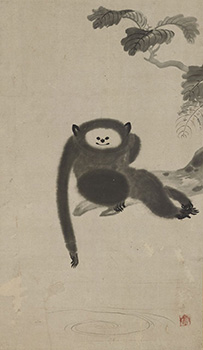

なんとも愛くるしいおサルさん。ニッコリほほ笑んだ顔がたまりませんね。

2016年1月2日開幕の特集「博物館に初もうで 猿の楽園」で本格デビューした「当館秘蔵のアイドル」です。

猿猴図(えんこうず) 狩野山雪(かのうさんせつ)筆

江戸時代・17世紀

2015年7月16日付の1089ブログに、私は「応挙の子犬に胸キュン!」と題して当館所蔵の愛らしい子犬の絵をとりあげ、「無邪気に遊ぶ姿はカワイさ全開!当館のアイドル、ナンバー1(犬だけにワン!)」と書きました。

「犬」の次は「猿」。負けないくらいに、かわいい絵ですね。このおサルさんと応挙の子犬が出会ったら、きっとすぐ仲良しになって、いつまでも楽しく遊びつづけるのではないでしょうか。「犬猿の仲」なんていいますが、この子らに限っては違うようです。

じつは、このおサルさん「猿猴図」は、2013年の春、京都国立博物館で私が企画担当した「狩野山楽・山雪」展のなかで、狩野山雪の魅力的な作品として紹介した作品でもあります。狩野山雪(1590~1651)は、今から400年前、江戸初期に活躍した京都の狩野派の画家。個性的な画風が高く評価される注目の画家です。ニューヨークのメトロポリタン美術館の「老梅図襖」や重要文化財の「雪汀水禽図屏風」をはじめ数々の魅力あふれる作品をのこしました。

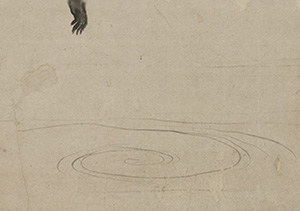

「猿猴図」の話に戻りましょう。描かれているのは、柏の樹の幹に腰掛け、水に映る月をとろうとする手長猿。長く垂らした右腕の下には、くるくると水面の渦巻きが描かれています。じつはこの絵、猿猴捉月(えんこうそくげつ)すなわち、猿が水中に映った月を取ろうとして溺死したという、仏教の摩訶僧祇律(まかそうぎりつ)の故事から、身のほどをわきまえず、能力以上の事を試みて失敗することのたとえとなった話が主題なのです。

でも、そんな皮肉な意味はどうでもよいと思えるほど、猿の表情は、とても愛くるしいものです。この種、手長猿の絵は、中国南宋時代末から元時代初(13世紀)の牧溪筆「観音・猿鶴図」三幅対(京都・大徳寺蔵、国宝)に描かれた母子猿が源流にあり、それを学んだ長谷川等伯をはじめ多くの日本の画家たちによって描かれました。けれども、これほど愛くるしい猿図があったでしょうか。元々、牧溪の猿図には、枯木にとまり寒さに耐えて身を寄せ合う母子、という厳しい意味があったのですが、山雪のこの絵には、そんな暗さは微塵もありません。

かわいいだけではありません。猿のふわふわとした毛並み(これもかわいさの要因ですが)の描き方に注目すると、淡い墨および中位の濃さの墨が和紙に浸透していくのを絶妙にコントロールし、そこに生まれたにじみによって、密集する毛のふくらみを見事に表わしています。そして、墨の微妙な濃淡のむらむら、わずかにみえる筆の勢いによって、胴と右膝、長く伸ばした左脚の自然なつながりが的確に映し出されています。最も濃い墨で描かれるのは、顔の真ん中にあつまる目鼻口と両耳、手足の指。手足の描写は、意外にリアルです。

画面構成をみてみましょう。柏の大きな葉から枝を通って幹に腰掛ける猿の身体、そしてわずかに湾曲しながら垂れる長い右腕、その先に水面の渦巻き、という具合に私たちの眼は、逆S字の動線に沿って上から下へとスムーズに導かれます。猿の頭部と膝は、単純化された楕円形。渦巻きも含めて、同じ形がシンクロし軽快なリズムを刻んでいます。対象を、ある種、幾何学的な形へと単純化し画面を構成している点は、山雪らしさの表われなのです。

簡略ながらも、絶妙なテクニックによって描き出された猿。かわいくて、うまい。いや、かわいさは高度な技術に支えられているというべきでしょう。実力派山雪の面目躍如といってよい絵。こんな素敵な絵が、400年も前に描かれていたのです。

詳細については省きますが、山雪の生涯は順風とはいえず、むしろ苦労の連続でした。このため、これまでの研究では、厳しさや苦しみ、哀しみといったものを、山雪の絵のなかに見出そうとしがちでした。けれども、こんな明るく幸せそうな絵があったのです。本当に、ほっとする。まさに癒し系の絵画。厳しさだけの山雪イメージは、もはや修正されるべきでしょう。

なお、この作品は、旧東海道の原宿(現在の静岡県沼津市)の名家、植松家に伝来していました(1978年に同家より東京国立博物館に寄贈)。そして箱書および植松季英自筆の由来書から、季英が天明2年(1782)に京に上った際、京都・妙心寺の塔頭、海福院の住職である斯経禅師より譲りうけた経緯が判明します。

植松季英は植松家第六代の蘭渓のことで、名園として知られた「帯笑園」の園主。池大雅・円山応挙・皆川淇園ら京の画家・文人たちと親しく交わり、子の季興を応挙に入門させ、季興は応令と号しました。斯経慧梁は、白隠の法を継いだ禅僧で、妙心寺の塔頭、海福院の第二代住職。原の白隠に参禅する際には植松家に投宿するほど親しい交流があったといいます。

由来書によると、この絵は元々、京都・妙心寺塔頭の海福院にあったのでした。妙心寺は、山雪ととくにゆかりの深い天球院・天祥院などの塔頭のある寺でしたので、山雪の絵が海福院にもたらされることは充分あり得たでしょう。

すばらしい水墨の技術を駆使して描き出された、すぐれて可愛い猿の絵、この満面の笑顔に会いに来ませんか? そうすればきっと、幸せな気持ちになれるはずです。展示は2016年1月31日まで。どうかお見逃しのないように。

「博物館に初もうで 猿の楽園」2016年1月2日(土)~1月31日(日) 本館特別1室・特別2室

「トーハクの猿ベスト12」1月31日(日) まで投票受付中!

カテゴリ:研究員のイチオシ、博物館に初もうで、特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 山下善也(絵画・彫刻室主任研究員) at 2016年01月08日 (金)

「将軍俑」~上司にしたいNo.1兵馬俑~

新年あけましておめでとうございます。

さて、好評開催中の特別展「始皇帝と大兵馬俑」の展示作品をご紹介する「担当研究員オススメ」第一弾です。

今回の特別展の見どころはなんと言っても兵馬俑、そのなかから一つ選ぶとすれば、軍団の指揮官である将軍俑を推さざるをえませんね(俑とはお墓に供えるために作られた人形のことです、念のため)。

将軍俑

秦時代・前3世紀

秦始皇帝陵博物院蔵

将軍俑の鎧に付けられた房飾り

優美な形の冠をかぶり、冠の顎紐の飾りは胸元まで垂れています。

鎧の前後にリボン状の房飾りが8個も付いています。

こうした装飾は他の兵士の俑には見られず、格の違いが明らかです。

特に注目いただきたいのが鎧の札(さね)。

他の兵士が着る鎧の札は大振りで太い紐でつづられているのに対し、この俑の鎧の札は小さく、細い紐で丁寧につづられています。

近年の中国考古学の調査研究成果からすれば、兵士が着た鎧は当時一般的であった革製であり、この俑が着ている鎧は鉄製の鎧と考えられます。

当時鉄製の鎧は大変高価で、ごく一部の高級武官しか身につけることができなかったと思われます。

こうしたことから、この俑は「将軍俑」と呼ばれているのです。

自信に満ちた顔、たくましい両腕は、まさに百戦錬磨の武将を思わせます。

そのお顔から、平時は部下思いのやさしい上司、戦時には苦戦もいとわぬ猛将であったように私には思われるのですが、皆様はどう思われますか?

始皇帝陵の兵馬俑はまだ全部掘りだされてはいませんが、総数は8000体ほどと推定されています。

ところが、この俑と同様のいでたちの俑はすでに10体ほど発見されています。

単純に計算すると、このような俑が指揮したのは800人程度であり、それでは将軍と呼べないのではないかという疑問が生じます。

8000人を指揮する本当の将軍俑がまだどこかに埋もれている可能性はあります。

一方、兵馬俑の軍団は、実戦部隊そのものではなく儀式のために臨時に組まれたオールスター編成であった可能性も考えられます。

それなら、将軍が何人いてもおかしくありません。

私は後者の可能性が高いと考えています。

さて始皇帝の生涯を記した歴史書『史記』には、何人もの将軍が登場します。

蒙驁(もうごう)、麃公(ひょうこう)、王騎(おうき)、王翦(おうせん)…「あれ」と思った方は、原泰久氏の人気コミック『キングダム』(集英社『ヤングジャンプ』で連載中)の読者でしょう。

そう、『キングダム』に登場する秦の将軍は、ほとんどが歴史書に名が記録された実在の人物です。

これ以上、名を挙げるとネタバレになるので控えます。

ともあれ、この将軍俑のモデルは、歴史書や人気漫画に登場する人物であった可能性を否定することはできません。

この俑はだれかと想像しながら展覧会をご覧いただくのも、楽しいものです。

1月20日(水)~22日(金)の3日間、毎日15時から平成館大講堂で「キングダムからみた兵馬俑の世界」と題した、トークイベントを開催します。

兵馬俑ファンの方も『キングダム』ファンの方も、皆様お楽しみいただける内容ですので、ご参加をお待ちしております。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 谷豊信(学芸研究部長) at 2016年01月07日 (木)