1089ブログ

考古資料相互活用促進事業の一環として行われている特集陳列「信濃の赤い土器」。

2012年2月12日(日)までと会期終了間近です。

「赤」は太古の昔より、洋の東西を問わず、血の色、火の色、太陽の色、そして復活の色として、いわば人びとの力のシンボルとして生活の中に溶け込んできました。

一方、歴史的にみると「赤」は邪悪なものを追い払い、人びとに安寧の生活をもたらす役割も果たしてきました。

実は教科書でおなじみの弥生土器にも、鮮やかな赤い色を塗ったものがあることをご存知でしょうか。

赤い土器は日本各地で発掘されていますが、その赤には重要な意味があったはずです。

そこには夭逝した子どもたちの復活、愛するものたちの復活、万物に宿る精霊たちの復活、そして子孫の繁栄、ムラの繁栄を祈るといった、さまざまな人びとの純粋な想いが込められていたに違いありません。

ベンガラ塗土器棺 長野市 篠ノ井遺跡群出土 弥生時代(後期)・1~3世紀 長野県立歴史館蔵

この写真にある3つの土器は、実は1セットで、ひとつの棺(土器棺)を構成していたものです。

発見された時には、胴部がぽっかりと開いた右の大型の土器に左の小型の土器が入れ子状に納まり、いまは修復され完全な形になっていますが、この中央の大型土器の破片がその全体を覆っていました。

そして小型の土器の中からは幼児骨や管玉・炭化物などが発見されました。

赤い土器に包まれ埋葬されていたのは、どうやら子どもだったようです。

おそらくは、大切なわが子を失った親がその子の復活を祈り、丁寧に埋葬したのでしょう。

こうした事例は、人間の営みがおよそ2千年の時を経ても変わらないことを私たちに静かに教えてくれています。

| 記事URL |

posted by 井上洋一(学芸企画課長) at 2012年02月02日 (木)

前回のブログでは、古墳時代の神マツリの特色として、中心となる奉献品がおおよそ「前期:実物 → 中期:石製模造品 → 後期:土製模造品」と、次第に移り変ってゆくことをご紹介しました。

今回の展示では、古墳時代前期~後期に分けて展示した祭祀遺物を比較して、順を追ってご覧頂けるように配置してあります。

しかし、今年度相互貸借による借用品(長野県立歴史館・館山市立博物館所蔵品)を中心とした今回の展示内容だけでは、やはり資料が不足気味です。

そこで、今回の特集陳列に関わる常設の考古展示室の構成にすでに取り入れられている「テーマ展示」は、それぞれまとまりがあるために実は“温存”してあります。

今回の特集陳列と併せて、是非ご覧頂きたい部分という所以です。

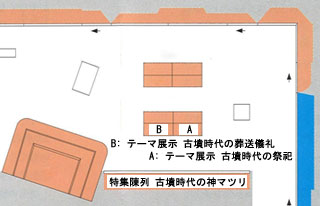

(左)第1図 実際の展示の配置図

(右)「特集陳列(右)とテーマ展示A・B(左)」展示室の様子

これらは今回の特集陳列に合わせて、特集陳列のケースと向かい合わせに配置を変更していますので、ご確認ください(第1図)。なお、詳細は当館HPのA「古墳時代の祭祀」・B「古墳時代の葬送儀礼」で作品リストもご覧頂けます。

さて、2つのテーマ展示と今回の特集陳列の関係をお話したいと思います。

中期の祭祀遺物については、今回の借用品にはあまり含まれていないことや展示スペースの問題から、当館収蔵品の優品を中心にコンパクトに展示を構成しています。

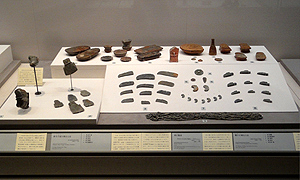

「古墳時代中期の石製模造品」

東京都野毛大塚古墳と京都府鏡山古墳出土品は、共に履物形石製模造品を含む代表的なものです。

大阪府カトンボ山古墳出土品は、最古の子持勾玉と各種石製模造品を大量に出土した古墳で、いずれも中期に発達する石製模造品を中心に副葬する古墳として有名です。

しかし中期には、後期に盛行する各種の土製模造品も現れはじめています。

その典型が、A「古墳時代の祭祀」で展示している奈良県桜井市の山ノ神遺跡出土品です。

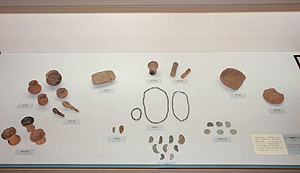

「テーマA(古墳時代中期の土製模造品):右から、櫛・箕・竪杵・竪臼・案・坩(ツボ)・柄杓・高坏形」

大正7(1918)年、奈良県三輪山山麓の開墾中に、巨石と河原石の敷石周囲から多量の遺物が発見されました。須恵器・土師器をはじめ、多量の石製・土製模造品、小型素文鏡・鉄片、子持勾玉などが出土したことで有名になりました。

とくに土製模造品には、箕(ミ)・竪臼・竪杵・柄杓(ヒシャク)・坩・高坏や櫛や案(ツクエ)を象ったものがあります。

杵・臼で脱穀した米を箕でふるい、柄杓で汲んだ清水を加えて坩(ツボ)で醸す。そんな酒造りの道具を表しているという説が有力で、平安時代『延喜式』の祭祀用具の記載との類似が注目されています。

『延喜式』(巻40)酒造司 酒造雑器

「中取案八脚、木臼一腰、杵二枚、箕廿枚、槽六隻。甕木蓋二百枚、橧(コシキ)三口、水樽十口、水麻笥廿口、

小麻笥廿口、筌百口、匏十口〈已上供奉酒料〉、篩料絹五尺、(中略)

右造酒料支度、及年料節料雑器、並申省請受。」

また、8世紀に成立した『日本書紀』には、河内国の大田田根子(オオタタネコ)という人物に祀らせた祟り神である三輪山の神(大物主神)が酒神として知られていた様子が窺え、『万葉集』にも謡われています。

『日本書紀』崇神天皇八年 十二月丙申朔乙卯条

「天皇(スメラミコト)、大田田根子を以て、大神(オホミワノカミ)を祭(イハヒマツ)らしむ。(中略)

この神酒(ミキ)は我が神酒ならず、倭為す大物主の醸(カモ)し神酒、幾久(イクヒサ)、幾久」

『万葉集』巻4、712番、丹波大女娘子

「味酒(ウマサケ)を 三輪の祝(ハフリ)が 忌(イハフ)杉 手触れし罪か 君に遇難(逢ヒカタ)き」

これらは、8世紀に、三輪山神が酒神として有名であったことを伝えているもので、その起源が古墳時代に遡る可能性を示唆しています。

そういえば、現在でも三輪山はお酒の神様として知られており、大神(オオミワ)神社から造(ツクリ)酒屋に授けられる杉玉(酒林(サカバヤシ))は有名です。 思いのほか、古代とは身近なところでつながっている部分がありそうです。

それから、もう一つ重要なのが、古墳の副葬品にみられる石製模造品です。

「テーマB(古墳時代後期の滑石製石枕・石製模造品ほか)」

実は前期から中期の祭祀遺物は、古墳の副葬品と共通している部分が多いのです。

B「古墳時代の葬送儀礼」は、中~後期の東関東地方に集中する滑石製石枕と石製模造品のセットなどを展示していますが、後期には中小古墳にも石製模造品が副葬されることを示しています。

ひょっとして、古墳の葬送儀礼と祭祀遺跡の神マツリは同じ内容だったのでしょうか?。

古墳被葬者とカミの同一視。重要な仮説の一つで、学会でも長年論争が続けられてきましたが、決着はついていません。

2つのテーマ展示部分は、実は神マツリとは何かという、祭祀遺跡を考える上で(おそらくもっとも)重要な祭祀対象(祭神?・・・)の性格という問題を孕んでいます。

三輪山の酒の神と、地域の首長(リーダー)である古墳被葬者の性格・・・。

一生飲んで暮らしてゆけるのなら…♪、マサに“特権階級”ですので古代国家成立前夜に相応しい?? (楽しそうですが…)。

う~む。やはり、これらをまったく同一視することは、そう簡単にはゆかないような気もしますね。

今一度、最初に立ち戻って、古墳時代の神マツリの変遷から考えてみる必要がありそうです。

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2012年01月16日 (月)

平成館1階の考古展示室に、新たに「飛鳥時代の古墳:古墳時代Ⅴ」コーナーが新設されました(2011年12月13日(火)~)。

当館の考古資料は、先史分野(旧石器~弥生時代)や有史分野(奈良~江戸時代)に比べ、明治時代以来の収集活動によって原史分野(古墳時代)が比較的充実していました。

ところが、終末期古墳が築かれた飛鳥時代は前方後円墳が消えて副葬品が著しく減少し、考古資料が大変少ない時期です。

奈良県東大寺の正倉院でも、聖武法皇七七忌の献納品目録『国家珍宝帳』にみえる武器類は藤原仲麻呂の乱(764年)の戦闘で持ち出されてしまって(!)、とくに甲冑はまったく残っていないことは有名です。

(文献史料でも同じですが・・・)歴史の復元は、時代・時期によっては容易ではありません。

このような中で、このたび2009年(平成21年)に御寄贈頂いた大阪府河内地域の終末期古墳・塚廻(つかまり)古墳出土資料を軸に、飛鳥時代の展示を新設することができました。

歴史時代(有史分野)の展示部分との橋渡しとして、古代律令国家形成期の展示は、長年の“悲願”であったともいえます。

塚廻古墳出土品 大阪府南河内郡河南町平石 塚廻古墳出土 古墳(飛鳥)時代・7世紀 大阪・平石塚廻古墳調査会寄贈

当館の日本考古資料による展示は、以前、表慶館の8つの部屋で行われていましたが、1999年の平成館開館に合わせて、現在の本格的な日本考古の通史展示としてオープンしました。

本展示室は1150㎡の規模で、四方の長大な壁ケースに特色があります。最大の北壁ケースは約40m(日本一!)です。

1996年(平成8年)の計画段階から、この特色を活かすべく検討が重ねられた結果、旧石器時代から江戸時代までを12のテーマに分けて、日本列島の歴史的展開を描き出すことが構想されました。

如何にして、この長大なケースで飽きさせることなく歴史像の展開を見て頂けるか・・・。それには展示の構成や方法とともに、展示デザインが重要と考えられました。

そこで、文化庁が1992年にアメリカ合衆国ワシントンで開催した日本考古展を担当された米スミソニアン博物館機構の展示デザイナー:J・ゼルニックさんに、展示デザイン全般を担当して頂くことになりました。

基本的に、観覧者の正面には作品だけで、テーマパネル以外は壁面上部の中解説とケース手前のキャプション・小解説だけとし、見学・鑑賞に集中して頂けるように工夫されています。

各時代は壁色と共に、最上部のタイムラインと呼ばれる色分けで区別され、色彩でも全体の調和が保たれています。

ちなみに、今回の新コーナーも全体の中に自然な形で組み込まれていますね。当館デザイン室の矢野賀一さんの力作で、これも見所の一つです。

新コーナーは緑のタイムラインです。

さて、本コーナーのテーマである終末期古墳は、墳丘の版築工法、横口式石槨の漆喰、前室床面に敷詰めた塼(せん=煉瓦)状榛原石や緑釉の棺台、乾漆技法の夾紵棺・漆塗籠棺が特色です

随所に、当時の先端技術であった寺院建築・仏像製作などの影響が強く見られます。

緑釉棺台残片 大阪府南河内郡河南町平石 塚廻古墳出土 古墳(飛鳥)時代・7世紀 大阪・平石塚廻古墳調査会寄贈

また副葬品でも、刺繍用の金糸・銀糸、金象嵌大刀や緑秞の原料である鉛ガラス製の玉類など、終末期古墳の主な特徴が揃った姿をみることができます。

金糸・銀糸(左)、螺旋状金線・銀製七宝飾金具(中)、金象嵌大刀(右)

大阪府南河内郡河南町平石 塚廻古墳出土 古墳(飛鳥)時代・7世紀 大阪・平石塚廻古墳調査会寄贈

これらの急激な変化は、飛鳥時代が古代東アジアにおける激動の時代であったことと密接な関係があります。

6~7世紀の古代東アジアは、中国の隋(581年)・唐(630年)が律令を軸とした統一国家を完成し、倭(日本)は600年以降、遣隋使・遣唐使を派遣して先進文化の摂取に努めました。

その一端は、奈良県飛鳥寺(法興寺:590年頃)・法隆寺(607年)や、各地の初期寺院の建立に表れています。

しかし、7世紀中頃には朝鮮半島の百済(660年)・高句麗(668年)が相次いで滅亡し、百済復興を目指した倭も663年に唐・新羅連合軍に破れるなど、国家存亡の危機に立たされます。以後、国際的緊張関係の中で、日本は急速に律令国家の建設を進めてゆくのです。

当時の政権の中枢に近い人々は、伝統的な古墳文化と大陸の新しい文化の融合・衝突という狭間で揺れ動いていたようです。その有様は、まさに終末期古墳という従来とはまったく異なる古墳への劇的な変化によく表れています。

展示の主役である大阪府塚廻古墳は、7世紀代の一辺約40mの大型方墳で構成される平石古墳群の最後の古墳です。

北方2㎞にある南河内郡磯長谷は「王陵の谷」(近つ飛鳥)とも呼ばれ、6~7世紀の天皇陵古墳をはじめとして、大型終末期古墳が集中する磯長谷古墳群が分布しています。

平石古墳群の被葬者も、激動の時代を勝ち抜いた古代有力豪族であったに違いありません。

このコーナーを通じて、日本列島の古代国家成立期の中でもっとも波乱に満ちた飛鳥時代に到来した古代東アジア文化の新しい息吹を感じ取って頂ければ幸いです。

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2011年12月22日 (木)

2011年11月1日(火)から、特集陳列「古墳時代の神マツリ」(~2012年3月11日(日))が始まりました。

平成23年度文化庁考古資料相互活用促進事業として、今年度は長野県立歴史博物館・館山市立博物館と相互に考古資料の交換展示を行っています。平成10年度に始まった本事業も、今年で14年目を迎えました。

この事業は国立博物館所蔵の各地出土考古資料を地元の地方博物館で公開すると共に、地方博物館所蔵の考古資料をいつもとは違った環境で公開する機会ともなっています。そこで、お借りする資料に相応しい当館収蔵資料を併せて、毎年さまざまなテーマで特集陳列を行っています。

普段なかなか展示でお目に掛けられない当館収蔵資料を地方博物館所蔵の逸品と一緒にご覧頂く、絶好の機会です。

今年度は両博物館から、古墳時代の祭祀遺跡から出土した資料をお借り出来ましたので、普段あまり馴染みがない(ややマイナーな?)祭祀遺跡をテーマにした特集陳列を企画しました。

日本古代史や東洋史では、一般に古事記・日本書紀や風土記以外は主に中国の史料(漢籍)を用いた海外交渉史・政治史や社会構成史の研究が盛んで、考古学で も文化史的な研究や古墳・官衙の政治史的な研究が中心です。飛鳥・奈良時代以降とは違って史料上の制約もあり、歴史学の大きな柱である社会思想史の視点で はあまり研究が進んでいませんでした。

しかし、祭祀遺跡の研究は、当時の信仰の対象やさまざまな神マツリに使用された道具(祭祀遺物)を分析するもので、当時の人々の思想や世界観を解明する上で重要な分野といえます。

長野県立歴史博物館 借用品展示風景(古墳時代・4世紀 長野市石川条里遺跡出土品)

日本列島の古代国家成立期にあたる古墳時代は、3世紀後半に出現した古墳の分布拡大とともに、弥生時代の土器などにみられた地方色が急速に消滅し、7世紀の飛鳥時代を経て、8世紀に律令国家が完成するまでの激動の時代です。

他の時代と比べて長いとは言えませんが、カマドのような基本的な生活技術から当時のハイテクともいうべき製鉄やガラス・貴金属製品の生産技術など が、続々と渡来・定着した時代です。人物埴輪でおなじみのズボンとスカートに上着といった、よく知られた2ピースのスタイルも、4~5世紀頃におそらく騎馬文化の到来に伴って招来された服装と考えられています。

ちょうど、日本が明治維新や第2次世界大戦後に経験したような、食事や髪形・服装などの生活文化から電話などの通信技術や鉄道・自動車に至る社会的なインフラまで、何もかもすっかり変わってしまった急速な近代化によく似ています。

大陸のさまざまな分野の人と技術が次々に渡来し、縄文・弥生時代の生活技術を中心とした「先史文化」が急速に “近代化”していった時代なのです。

千葉・館山市立博物館 借用品展示風景(古墳時代・6世紀 千葉県館山市沼つとるば遺跡出土品)

我々の祖先はこのようなめまぐるしい変化の中で、自然の中に見出していた神威に何を感じ祈ってきたのでしょうか。

奈良時代の記紀・風土記には、交通の難所である峠や岬、離島などにすむ荒ぶる神が人々の往来を妨げ、恐れられていたことがみえています。神々を鎮(しずめ)るために、さまざまな奉献品を手向(たむ)けた場所が祭祀遺跡と考えられています。

ところが、手捏(てづくね)土器を基本とする祭祀遺跡の出土遺物は、時期ごとに大きく様変わりしてゆきます。古墳時代前期の4世紀には、実物の銅鏡・玉類や精巧な滑石製模造品が用いられますが、5世紀前半には滑石製模造品が小型・多量化するとともに須恵器や土製模造品が現れます。後期の6世紀には人形・馬 形土製模造品が加わり、実に多様化してゆくのです。

これらは時代の変化に伴って、当時の人々が神々に対する観念を変えていった過程を垣間見せています。その向こう側に見え隠れする神マツリの在り方は、平安時代の延喜式などの記録にみえる律令的な国家祭祀の神統譜に編制された神々の体系とは、ずいぶん異なった姿のようです。

当館所蔵品展示風景(古墳時代・6世紀 群馬県太田市世良田町米岡所在遺跡・群馬県前橋市三夜沢櫃石遺跡出土品 他)

祭祀遺跡から出土する祭祀遺物は、手捏土器と石や土などで造られた簡略な造形の模造品が多く、一見して粗雑で非常に地味なものばかりです。しかし、これらは古代国家成立期の原初的な神々の移り変わりを示すものとして重要です。

今回の展示ではその過程を、多様な祭祀遺跡の出土品で辿(たど)ります。

前置きが長くなってしまいましたので、今回の特集陳列の見どころは機会を改めてご紹介致します。

実は、本展示を理解する上で、是非、比較して頂きたい資料が同じ考古展示室にはたくさん展示されています。これらの展示品は、いわば本特集陳列の“第2部” ともいうべきものですので、これらも併せてご紹介してゆきたいと思います。

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2011年12月13日 (火)

2011年10月15日(土)と16日(日)、トーハクでは

「考古学者に挑戦!」というファミリーワークショップが行われました。

「考古学っていったい何?考古学者って、何をする人?」

というのがそのテーマ。

参加者は、各日10組、小学1年生から5年生までの子どもたちとそのご家族でした。

はじめに、考古学を専門としている当館の研究員、

品川さんからお話をうかがいます。

考古学者の使う道具に、興味しんしん

「考古学とは、『古』い時代の人びとがくらしたあとや

出土(しゅつど:土の中から出てくること)したモノから

そのころの生活や社会・文化について『考』え、

今の社会に生かすことを『学』ぶこと」

そんなお話を聞いたあと、展示室に行って

「考古学者が発掘されたモノを見る時のポイント」を品川さんに教えてもらいました。

モノの形、色、材質、どんな状態か、もようはついているか、

そこから何が分かるか…など、ワークシートを使って、

自分の選んだ縄文土器をじっくりと観察。

次は粘土板の上にいろいろな材料でもようをつけてみます。

貝がら、竹、木、縄など、縄文時代の人たちも

粘土で土器をつくるときに、

実際に使ったのではないかと思われる道具を使いました。

ひっかいたり、押し付けたり、転がしたり。

ひとつの道具でも、使い方は何通りも考えられます。

さきほど展示室で観察した土器のもようは

どんなふうにつけられたのかを考えて、粘土板の上で再現してみました。

土器とそっくりのもようができました

さて、ここでもう一度展示室に戻ります。

ふたたび同じ縄文土器をじっくり観察し、スケッチしてみます。

新しい発見は、あったかな?

真剣なまなざしで、土器を観察中

最後に、各家族の発表の時間です。

ワークシートにしたスケッチを皆に見せながら、

「どうしてこの土器を選んだの?」

「もようのつけ方について、新しい発見はあった?」など、

私からのインタビュー形式で発表をしてもらいました。

マイクを向けられて緊張しながら、がんばって発表してくれました

粘土板のもようつけ作業をやったからこそ、

2回目のスケッチでわかったことがたくさんありました。

縄を転がしてつけるもようが

全部同じ向きではなく、いくつかの方向に転がされていること。

細くひかれた線を観察してみたら、

ただの棒でなく、半分に割った竹で描かれていると気がついたこと。

スケッチからも、発見したことが、きちんと伝わってきました。

3時間のワークショップを終えて、

参加した小学生の皆さんは、すっかり考古学者らしいモノの見方が身についたようです。

さて、この中から将来の考古学者が何人誕生するでしょうか?

| 記事URL |

posted by 藤田千織(教育普及室) at 2011年10月21日 (金)