1089ブログ

保存修復室の沖松と申します。

今回は、3月15日(日)まで公開中の特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」(本館特別1室)についてご紹介させていただきます。

当館の保存修復事業の成果の一端として、修理を終えた作品を、修理のポイントやその工程中に得られた情報などとともに紹介するこの展示も今回で15回目!

そんな節目の年でもある今回は、国宝室での「檜図屏風」の修理後初お披露目の展示と同時開催として、檜図屏風の修理に関連する資料も展示しています。

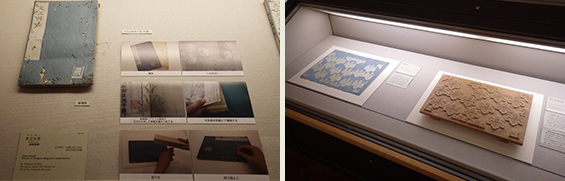

左:展示室内全景、右:屏風下地見本

本紙の下には、特性の違う和紙を、張り方を変えて何層も重ねた下地があります。本紙を支え、安定した状態を保つ上でとても重要です。

それでは、展示をのぞいてみましょう。

特別1室の南北の壁側のケースでは、作品の解体を伴う本格修理の例として、南側には刀剣・陶磁・考古などの立体物、北側に絵画・書跡・漆工、中央の覗きケースには、メインテナンスとして恒常的に行っている和綴じ本の綴じの修理や洋書の保存箱の製作などの対症修理の例を展示しています。また、檜図屏風修理の関連では、裏紙制作にあたって、八条宮家縁の意匠として桂離宮の襖に用いられた五七桐大紋の版木を用いました。今回の展示でも宮内庁京都事務所のご協力により特別に拝借して展示しています。

左:和綴じ本の修理、右:版木(五七桐大紋)宮内庁京都事務所所蔵とそれから摺った唐紙

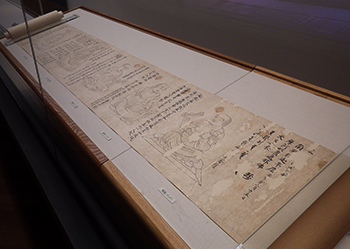

ここでは、絵画・書跡作品から1点、技術的に興味深い例として、「先徳図像」(重要文化財)に注目してみましょう。

重要文化財 先徳図像 玄証筆 平安時代・12世紀

この作品は玄証(1146-1222)という、高野山を拠点に密教の図像研究・蒐集に活躍した学僧の自筆のものとして重要な作例です。紙は打ち紙加工がされた楮紙が用いられています。

本紙に虫損跡が多く、紙に厚みがあるため、修理前は、以前の修理で欠損部を塞いだ箇所に段差が生じていました。その段差が折れの進行する原因ともなり、陰影が生じて鑑賞上も支障を生じていました。これだけ多くの欠損部に補修紙を貼ると、一枚の厚さは少なくても、本紙を巻いたときには重なり合い、必要のない厚みが出て本紙に負担をかけてしまいます。

そのため、修理にあたっては虫損部の補修を如何に段差なく、本紙に負担をかけないように行うかが大きなポイントでした。

そこで採用されたのが「DIIPS」 (Digital Image Infill Paper System)です。

この技術は、本紙のデジタル撮影画像から欠損部の形状をアクリルシートに再現したもので補紙を漉き、それを欠損部に嵌めこむ方法です。

本紙の厚みに応じてシートの厚みを変えられ、レーザー加工で欠損部の形に穴を開け、そこに紙料を流し込んで補紙を漉くので、どんなに複雑で小さな形でも欠損部にピッタリ嵌まる形に漉くことができます。

そして周囲の余分な繊維をのりしろにできるため、本紙に接着する際に糊が薄くてすみ、凹凸も極力なくすことができます。

また、この技術の元になっている漉き嵌めのように、本紙そのものを紙料を混ぜた水に通す必要がないので、本紙の風合いや彩色など水に通すと損なわれる要素がある作品に効果的な技術です。

左:補紙作製中 右:補紙作製シート

修理の現場では、様々な状態の作品に、より安全で効果的に対応できるよう、こうした技術・材料の研究開発が常に進められています。

普段の展示された作品だけからは見えない裏方の仕事ですが、文化財を未来に伝えていくためにとても大事な部分です。年1回のこの機会に、是非ご覧いただけたら幸いです。

なお、今回、特別1室に展示の作品のうち、先徳図像は増井梅宗國久代様からの、四季山水図は長谷部康子様からの寄附金により実施することができました。国宝室に展示の檜図屏風はバンクオブアメリカ・メリルリンチ文化財保護プロジェクトからの助成金支援に修理が実施されました。

また、本館17室 保存と修理のコーナーなどに常設の募金箱へも多くの方々からのご寄附を頂いており、日常的メインテナンスとしての様々な処置や保存箱の製作などに活用させて頂いております。皆様の博物館の文化財の保存、修理事業へのご理解とご協力を心より篤く感謝申し上げます。

| 記事URL |

posted by 沖松健次郎(保存修復室主任研究員) at 2015年03月04日 (水)

特別展「みちのくの仏像」(1月14日(水)~4月5日(日)、本館特別5室)は、

3月4日(水)に10万人目のお客様をお迎えしました。

ご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は、鈴木康子さん。

なんと宮城県仙台市よりお越しいただいたそうです。

東北の仏像を展示する本展の、記念すべき10万人目のお客様が東北のお客様。

これも仏縁なのかもしれません。

鈴木さんには、東京国立博物館長 銭谷眞美より、記念品として特別展図録とトートバッグ、クリアファイルなどを贈呈しました。

特別展「みちのくの仏像」10万人セレモニー

鈴木康子さん(左)と館長の銭谷眞美(右)

3月4日(木) 東京国立博物館 展覧会会場前にて

仏像に興味があるという鈴木さんは、2年前からカルチャースクールで勉強もされていらっしゃるそう。

そんな鈴木さんでも、本展の仏像は初めてご覧になるお像ばかりなのだそうです。

「地元だとかえって行く機会がなく、また行きづらい場所のお寺が多いので、こうやってひとつの場所で見られるのはとてもありがたいです」と、お話くださいました。

そうなんです、地元の方でもなかなかご覧になる機会のない仏像が一堂に会していることも、本展の魅力のひとつなんです!

しかも、「これぞみちのく」といったお像から都風のお像まで、さまざまな仏像をご覧いただけます。

特別展「みちのくの仏像」は4月5日(日)まで。

どうぞお見逃しのないように、皆様のご来館をお待ちしています。

カテゴリ:news、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2015年03月04日 (水)

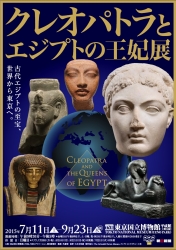

トーハクにクレオパトラがやってきます!

誰もが知っているクレオパトラ。カエサルやアントニウスといった世界史上の大物をとりこにしたという、美女のなかの美女です。

そんなクレオパトラゆかりの名品が、この夏、トーハクにやってきます。

東京国立博物館では、この夏「クレオパトラとエジプトの王妃展」(2015年7月11日(土)~9月23日(水・祝)、平成館)を開催します。

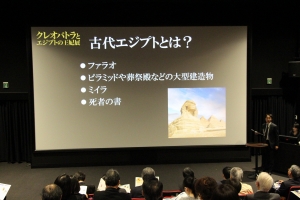

3月2日(月)には本展の報道発表会を行いました。

こちらの展覧会、魅力は何といってもそのスケール感。

世界12ヵ国、約40もの所蔵先から古代エジプトの名品が集結します。

所蔵先としては、ルーヴル美術館、大英博物館、ボストン美術館、ベルリン・エジプト博物館、ウィーン美術史美術館など、世界有数の古代エジプトのコレクションを誇る博物館・美術館が名前を連ねています。

まさに古代エジプトの粋を集めた展覧会なのです!

報道発表会では本展覧会の担当研究員・品川欣也より展覧会のみどころを説明しました

さて、今回の主役は古代エジプトの王妃や女王。

ファラオ(王)を支え、国を支えた彼女たちゆかりの作品をご覧いただけます。

たとえばクレオパトラ(クレオパトラ7世)。

冒頭でもご紹介したとおり、絶世の美女として語り継がれる、古代エジプト史上最も著名な女王です。

実はクレオパトラとされる作品は非常に少なく、展覧会ではそんな貴重な作品が展示されます。

クレオパトラ

プトレマイオス朝時代(前1世紀前半)

イタリア トリノ・エジプト博物館蔵

(C)Archivio Soprintendenza per i Beni Archeologici

del Piemonte e del Museo Antichità Egizie

他にも多くの王妃や女王が登場しますが、あと一人、皆様に覚えておいていただきたいのがアメンヘテプ3世の王妃ティイ。

アマルナ改革で有名な(あるいは、美女・ネフェルトイティ(ネフェルティティ)の夫として有名な)アメンヘテプ4世(後のアクエンアテン王)の母でもあります。

王族出身ではありませんが、ティイは王に寵愛され、また王母としても大きな力を発揮しました。

アメンヘテプ3世の王妃ティイのレリーフ

新王国・第18王朝時代

アメンヘテプ3世治世(前1388~前1350年頃)

ベルギー ブリュッセル・ベルギー王立美術歴史博物館蔵

(C)Royal Museums of Art and History, Brussels

このレリーフはウセルハトという人物の墓にあったものですが、その墓は瓦礫などで埋もれてしまい、20世紀初頭の調査以来、その正確な所在地はわかっていませんでした。

その墓が、早稲田大学の調査隊により約100年ぶりに再発見されました!

その調査隊を率いたのが、本展の監修である早稲田大学の近藤二郎教授です。

近藤先生は、日本を代表する古代エジプトの研究者。2013年末には、約3200年前のビール醸造長の墓を発見し、世界的にも注目されています。

クレオパトラやティイが本展のヒロインなら、近藤先生は本展のヒーローなのです!

近藤先生には、レリーフのあった墓の調査について、臨場感たっぷりにご説明いただきました

ファンの多い古代エジプト、古代エジプト史のヒロイン・クレオパトラ、

トーハクでは15年ぶりの古代エジプトの展覧会。

(2000年の「世界四大文明 エジプト文明展」以来の開催です。)

そして、本展監修・近藤先生の最新の研究成果。

いやが上にも期待が高まります!

さて、当館にも古代エジプトのコレクションがあります。

報道発表会の最後には、古代エジプトの作品を展示している東洋館3室でギャラリートークも行いました。

(左)セクメト女神像

エジプト テーベ出土 新王国時代・第18王朝(ティイ、アメンヘテプ3世の時代の作品です)

(右)パシェリエンプタハのミイラ

エジプト テーベ出土 第22王朝 エジプト考古庁寄贈

※どちらも東洋館3室で通年展示。本展には出品されません。

夏の開幕が待ちきれないという方は、東洋館で予習をして、今から備えておくのも良いかもしれません。

「クレオパトラとエジプトの王妃展」、どうぞお楽しみに!

カテゴリ:news、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2015年03月03日 (火)

国宝 檜図屏風が、装い新たに展示されています。

平成23年1月の「本館リニューアル記念 特別公開」で展示されて以来、4年ぶりの公開になります。

その間に1年半に及ぶ修理が行われ、それまでの8曲1隻の屏風から4曲1双の屏風に形式も改められました。

国宝 檜図屏風 狩野永徳筆 安土桃山時代・天正18年(1590) (左:修理前、右:修理後)

修理前は幹から左に伸びる大枝が屏風の中央部分で大きくズレ、繋がりの悪い印象がありました。

「檜図屏風」には、画中に襖の引手跡があり、もと襖であったことが知られています。屏風の中央部分は、襖から屏風へ改装される際に切り詰められ、そのために図が不連続になっていたのです。

今回の修理では、もとの襖の形態を考慮して改装が行われました。襖の形に直すことも検討しましたが、絵の部分の高さが170㎝で襖としては高さが低く、上下に切り詰めがあると考えられることから、そこに枠をはめこんでは、画面が小さく見えてしまうのではないかとの意見もあり、当初の大きさも不明なことから、襖のような平面での展示もし行いやすい4曲の形態に直すことになりました。

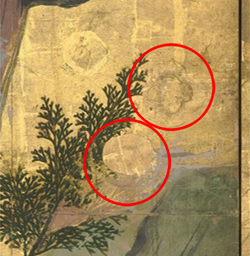

絵の中には、木瓜形と円形の2種類の引手跡があります。襖として1度改装され、引手金具が付け替えられたのです。

引き手と紙の端までの距離が円形の方が揃っていることから、当初は木瓜形の引き手がつけられ、改装の際に画面の一部が切り詰められ円形の引手がつけられたと想像されます。

引手跡から紙端まで一番残りのよい第1扇と、中央部分の第4・5扇を比べると中央部分では約7cm狭くなっています。最初の襖から少なくともそれだけの部分が無くなっているのです。

左:第1扇(部分、修理前)、右:第5扇(部分、修理前)

上の囲みは木瓜形の引手跡。下の囲みは円形の引手跡

ケースの中で展示作業をしていると全体のつながりが見えません。中央部分を7cm空けたところでケースの外を見ると、全体を見ている研究員が両手を頭の上に掲げて○のサイン。

今回は当初の姿を再現するように、空間を考えて展示しています。

狩野永徳が描いた樹木は、江戸時代の『本朝画史』に「舞鶴奔蛇之勢」があると語られていました。檜図の枝にこそ、大蛇にたとえられる勢いが感じられます。

色彩が鮮やかになったこと、屏風の折れがなくなって枝の動きがスムーズになって増したことにより、重厚で沈痛な趣を宿した修理前の「檜図」が、明るく伸びやかな印象に生まれ変わりました。

これが当初の「檜図」だったはずです。

これによって永徳に対するイメージも変わってくるのではないでしょうか?

現在の展示では、中央部分を7cmほど空けて展示しています

本館2室(国宝室)にて、2015年3月15日(日)まで展示

| 記事URL |

posted by 田沢裕賀(彫刻・絵画室長) at 2015年02月28日 (土)

謎を秘めた美しい像といえば、皆さんはダビンチのモナリザを思い浮かべるのではないでしょうか。あの謎めいた微笑は何なのか、世界中の人びとを魅了しています。

実は本展覧会に出品されている仏像のなかにも、謎を秘めた美しき像があります。

それが成島毘沙門堂の伝吉祥天立像です。

重要文化財 伝吉祥天立像 平安時代・9世紀

岩手・成島毘沙門堂蔵 (画像提供:東北歴史博物館)

名称に伝とあることからもわかるように、伝承では吉祥天とされていますが、本来はどのような像としてつくられたのかわかっていません。

というのも、このような姿の像は日本全国を探してもこの像だけだからです。頭の上をよくみてください。二頭の像に気づくでしょう。このことから頭が象の神さま歓喜天(インドのガネーシャ)ではないかともいわれています。

頭上をご覧ください。二頭の像がいます。

わたしは伝承のとおり吉祥天の可能性もあると思っています。吉祥天はインドではラクシュミーといい、二頭の象に水をかけられる姿でつくられることもあるからです。

楣(まぐさ) アンコール時代・11世紀 カンボジア・タ・セル フランス極東学院交換品

右:部分 カンボジアのレリーフに表わされた、二頭の像に水をかけられているラクシュミー(吉祥天)

ガネーシャもラクシュミーも東洋館地下・クメール彫刻のコーナーにありますので、みちのくの仏像をみた帰り、ぜひそちらもご覧ください。

カテゴリ:彫刻、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 淺湫毅(教育講座室長) at 2015年02月27日 (金)