1089ブログ

特別展「飛騨の円空-千光寺とその周辺の足跡-」(2013年1月12日(土)~4月7日(日)本館特別5室)は会期終了まで残すところ1ヶ月をきりました。

これまでお越しいただきました皆様、誠にありがとうございます。

100体ご覧いただきますと、心に残った円空仏があるのではないでしょうか。

このブログでは、「私のイチオシ!円空仏」と題し、円空展担当者によるイチオシの円空仏をリレー形式でご紹介します。

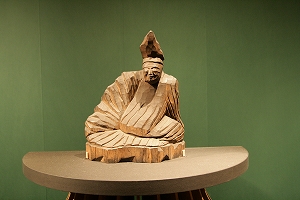

私のイチオシは「柿本人麿坐像(かきのもとのひとまろざぞう)」です。

柿本人麿坐像 円空作 江戸時代・17世紀 総高50.2cm 岐阜・東山神明神社蔵

この像は会場の右奥に展示しています。

展覧会に向けてプレスリリース、チラシを作成時している時からずっと気になっており、早く実物を見たいと思っていました。

いざ展示されると、会場内の雰囲気と照明によって陰影がはっきりし、さらに引き込まれました。

私がこの像を見るときは、まず正面に立ち全体を見ます。

柿本人麿は左肘を脇息にもたれた姿勢で表現されることが中世には定型となっていました。

この像も少し姿勢をくずしているせいか、見るこちら側の緊張をとり安堵感を与えてくれます。

全体を見た後は、像の視線と同じ高さになるよう少し中腰になり真正面から顔を見ます。

この柔和な表情は見れば見るほど心が穏やかになり優しい気持ちになります。

また、まるで私にほほえみかけてくれているような気持ちにさえなってしまいます。

表情も見どころですが、横からもご覧ください。

正面から見ただけでは想像できないぐらい薄く、また平たいことがわかります。

円空は木を鉈で割り仏像を彫りました。

背面はこのように割ったままのものが多く、木を大事に使ったからか、薄い材を用いていることも多いです。

衣の表現も見てください。

このように薄い材でもしっかり彫りこんでいるので見応えたっぷりです。

お越しの際は、「柿本人麿坐像」の表情とともに、造形力に満ち溢れているところもご覧いただければと思います。

円空仏を見ていると「円空はどんな人だっただろうか?どんな思いで彫っていたのだろうか?」といろいろな思いがめぐります。

円空に関わる資料がほとんどないため、まだわかっていないこともたくさんありますが、

円空仏は見るものに様々なことを想像させ、訴えかける力を持っているのだと思います。

それが円空その人自身、そして円空仏の魅力的なところでもあると思います。

皆様のイチオシはどの円空仏でしょうか?

次回は特別展室高木よりご紹介します。どうぞお楽しみに。

カテゴリ:研究員のイチオシ、彫刻、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 江原 香(広報室) at 2013年03月11日 (月)

円空仏は素材である木が造形に大きく関わっています。木の形や質感を最大限生かして造った像は円空と自然の合作と言ってもいいでしょう。

たとえば三十三観音の顔に注目してください。木目が等間隔に通っている柾目(まさめ)の顔と隙間が多い板目(いため)の顔では印象が違いますね。

板目(左から2つめと4つめ)の方がのんびりしていて、柾目の方はまじめそうです。

三十三観音立像(部分) 円空作 江戸時代・17世紀 岐阜・千光寺蔵

木目の間隔によっても印象は異なります。宇賀神と弁財天を比べてみましょう。

(左)弁財天坐像および二童子立像のうち弁財天坐像(部分) 円空作 江戸時代・17世紀 岐阜・千光寺蔵

(右)宇賀神像(部分) 円空作 江戸時代・17世紀 岐阜・千光寺蔵

左の弁財天の方が目が詰んでいて木目が目立ちません。宇賀神の木目も同様だったらその魅力は少し減るのではないでしょうか。

円空が彫り進めている時に節が現われたため、姿を変えたと思われる例がこちら。

僧形立像 円空作 江戸時代・17世紀 岐阜・熊野神社蔵

胸の前の宝珠が中央から少しずれているのは右胸に節があるからでしょう。からだを左にひねった分、顔は右を向いています。動きが出て面白い像になりました。

木を断ち割った時の断面がとても効果的に見えるものもあります。

龍頭観音菩薩立像(部分) 円空作 江戸時代・17世紀 岐阜・清峰寺蔵

木の繊維のつくる曲線が龍の頭に動きを加えています。ここには一切鑿は入れていません。

今回出品作中最大の金剛力士(仁王)立像は横から見ると肩甲骨が出っ張って、腰に向かってすぼまっていく背中のラインがみごとに表現されているように見えます。

しかしこれはもともとの木の形です。円空はこれを見越して仁王像を造ることにしたのでしょう。

金剛力士(仁王)立像 吽形 円空作 江戸時代・17世紀 岐阜・千光寺蔵

円空は木にカミや仏がこもっていると考えていました。だから木の質感、あるいは個々の木が持っている姿にあまり手を加えずに完成としたのです。

東京国立博物館140周年 特別展「飛騨の円空―千光寺とその周辺の足跡―」(~4月7日(日)、本館特別5室)

カテゴリ:彫刻、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(東洋室長) at 2013年03月01日 (金)

新年を迎えたトーハクは、リニューアルしたての東洋館、博物館に初もうで開催中の本館と多くの方にお越しいただいています。

ありがとうございます。

そして、いよいよ特別展「飛騨の円空-千光寺とその周辺の足跡-」(2013年1月12日(土)~4月7日(日)本館特別5室)の開幕が間近となってきました。

展示室内では、開幕に向けて作品の陳列がほぼ終わり、調整に入っています。

今回は、開幕直前の展示室を少しご紹介します。

展示室内で一際目立っているのは、本展覧会の目玉の一つ、仁王像。ただいま、題箋の位置を調整中です。

作品が2mを超える上、台座に乗せていることから脚立を使っています。

金剛力士(仁王)立像 吽形(こんごうりきし(におう)りゅうぞう うんぎょう)

江戸時代・17世紀 総高226.0cm 千光寺蔵

地面に生えたままの立木を彫刻した像です。200年ほど前に根元が朽ちたため切り離されました

こちらでは、わずか20センチの宇賀神を展示具で固定中。

宇賀神像(うがじんぞう)

江戸時代・17世紀 総高19.8cm 千光寺蔵

正面をご覧いただくと、とてもかわいらしい表情です

現場では、多くのスタッフが相談しながら作業を進めています。

今後の進め方を担当研究員、特別展担当、施工業者さんと協議中

表情がそれぞれ違う三十三観音立像はこのように展示をする予定です。

31体がずらーっと並んでいるのはなかなか迫力がありますよ!

三十三観音立像(さんじゅうさんかんのんりゅうぞう)

江戸時代・17世紀 総高61.0cm~82.0cm 千光寺蔵

31体しか残されていないのは近隣の人々に貸し出して戻って来なかったからと言われています

まだ作品にライティングを施していません。

これからさらに各像の顔が鮮明になり、朗らかな表情のものもあれば、

険しい表情のものなど円空仏の魅力をより感じていただけると思います。

どうぞ楽しみにしていてください。

また、12日・13日は開幕を記念して本館前庭付近にて、高山市の協力をいただき飛騨高山の振る舞い酒を先着順で配布いたします。

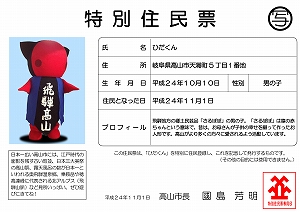

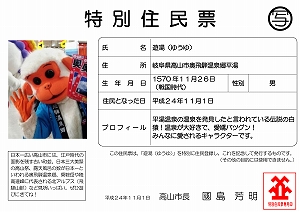

ご当地キャラクターのさるぼぼの「ひだくん」や伝説の白猿「遊湯(ゆうゆ)」が皆様をお出迎えします。

日時:2013年1月12日(土)・13日(日)

場所:東京国立博物館 本館 前庭付近

新春飛騨高山の酒鏡開き(12日のみ)

2013年1月12日(土) 9:30頃

飛騨高山の地酒&甘酒振る舞い

2013年1月12日(土) 9:30~、13:30~

2013年1月13日(日) 9:30~

※各回とも、地酒振る舞い 先着200名様 甘酒振る舞い 先着100名様

※なくなり次第終了

先着順で飛騨高山タオルを本館入口付近でプレゼント

本展ご鑑賞者限定 ※なくなり次第終了

さるぼぼの「ひだくん」と白猿の「遊湯(ゆうゆ)」は、高山市の特別住民となっています

カテゴリ:彫刻、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 江原 香(広報室) at 2013年01月09日 (水)

東京国立博物館140周年特集陳列「館蔵仏像名品選」(本館11室、12月2日(日)まで)にあわせて開催中の「トーハク仏像選手権」。

みなさまは投票いただけましたか?

投票期間も半ばを過ぎましたので、ここで現在の投票状況を確認してみましょう。

現在の投票状況

1~3位は大接戦!

これからも刻々と順位が変化しそうで、目が離せません。

そこで、上位の3作品にについて、みどころポイントをあらためて紹介いたします。

まずは、鎌倉時代に南都諸寺院の造像に携わった仏師善円の作風に近いといわれる菩薩立像です。

こちらは「唇」にご注目ください。まるでリップグロスを塗ったかのように、つやつやした輝きを放っています。

唇に薄い水晶を嵌めているのは大変めずらしい作例です。

重要文化財 菩薩立像 鎌倉時代・13世紀

唇にご注目ください。

次に、奈良の内山永久寺(廃寺)に伝来したことが知られる愛染明王坐像です。

像の彩色から厨子の絵画まで、鎌倉末期の造像当初のものを良好な状態で残しています。

特に瓔珞や台座、厨子の天蓋などの装飾の美しさはみごとです。

重要文化財 愛染明王坐像 鎌倉時代 13~14世紀

展示では厨子から出していますが、厨子に納められた状態の写真で天蓋や厨子内部の絵とのバランスをご覧ください。

最後に、京都府加茂町の浄瑠璃寺にあったと伝えられる十二神将像です。

躍動感あふれる姿や個性的な表情に目が行きがちですが、

展示では下から当てている照明により、繊細な衣の模様や彩色もよくご覧いただけます。

重要文化財 十二神将 京都・浄瑠璃寺伝来 鎌倉時代・13世紀

衣の模様や彩色をじっくりご覧ください。

ところで、トーハクの総合文化展で、個人利用にかぎって写真撮影(寄託品など一部撮影禁止マークのついている作品以外)ができることは、意外と知られいていないようです。

今回の特集陳列はすべて館蔵品のため、お寺などではなかなか撮影できない仏像をご自由に撮影いただける貴重な機会となっています。

お気に入りの仏像をみつけたら、とっておきの表情をカメラに収めてお持ち帰りください。

そして、トーハク仏像選手権への投票もお忘れなく!

カテゴリ:ウェブおすすめコンテンツ、彫刻

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2012年11月06日 (火)

2012年9月25日(火)より、東京国立博物館140周年特集陳列「館蔵仏像名品選」(本館11室、12月2日(日)まで)が始まりました。

この会期にあわせ、「トーハク仏像選手権」も開催中です!

トーハクでは、日本の江戸時代以前の仏像をおよそ300件所蔵していますが、そのうち67件(法隆寺献納宝物が52件)が重要文化財という、充実したコレクションを誇ります。

展示室では、その中から選りすぐりの仏像13件が皆様をお待ちしております。(注:法隆寺献納宝物は含みません)

足繁く来館してくださる方々にはおなじみの像ばかりかもしれません。

しかし、今回は展示台の高さ、照明に工夫を凝らし、衣の色や模様、鋭い玉眼、優美で繊細な装飾など

これまでは気づかなかった見え方で、細部にも新たな発見が得られるのではないかと思います。

それでは、お気に入りの仏像を探しにいきましょう。

入口で出迎えてくださるのは、おそらく一番人気か?と予想される、この方。

重要文化財 菩薩立像 鎌倉時代・13世紀

後姿もぬかりない、いわば優等生で美人なタイプ。

そして、入って右手のケースには、かわいらしいサイズの方が。

文殊菩薩立像 鎌倉時代・13世紀

知恵をつかさどる文殊さんだけに、キリっと賢そうなお顔立ちをしています。

そして、この方々。

重要文化財 十二神将立像 伝浄瑠璃寺伝来 鎌倉時代・13世紀

眼光鋭く、暗闇に浮かび上がる姿は、さながら戦隊ヒーローのよう。

こちらは宋風の阿弥陀如来さま。

阿弥陀如来立像 京都・泉涌寺伝来 鎌倉時代・13世紀

つやつやとした不思議な質感は、なんと蒔絵によるもの。

大変珍しい作例だそうです。衣の模様にも注目です。

最後に、筆者イチオシのこの方。

千手観音菩薩坐像 南北朝時代・14世紀

切れ長の目、美しい肌…。壁に映る光背の影までカッコいい…。

ため息がでるほどのイケメンです。

いかがでしょうか。こちらはほんの一例です。

ぜひ、展示室に会いにきてください。

そして、お気に入りの仏像が見つかったら、「トーハク仏像選手権」に投票をお願いいたします!

カテゴリ:ウェブおすすめコンテンツ、彫刻

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2012年09月28日 (金)