1089ブログ

展覧会は、どの展覧会でも終盤になると混雑します。見たいと思っていた展覧会でも、なかなか行けず、駆け込みでどうにか最後の頃に滑り込み! という人も多いと思います。私などもそんな一人。他の方には、「早目がいいですよ。後半になると人の背中越しでしか見えなくなりますから。」と言っているのに、結局自分も人の背中越しでばかり見ています。

それどころか、展示期間に制限の多い日本美術の作品では、途中展示替えで引っ込んでしまう作品も少なくありません。例えば長谷川等伯の国宝「松林図屛風」(安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵)、今回の展覧会では5月6日(日)までの展示です。「見逃した方は、来年(2019年)のお正月『博物館に初もうで』で2週間の展示があります」というのですが、今回の展覧会では、「松林図屛風」につながる作品が引っ込んでしまいます。

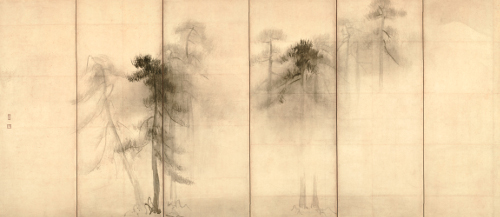

国宝 松林図屛風 長谷川等伯筆 安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵(展示期間:~5月6日(日))

《山水をつなぐ》は、展覧会の前期のテーマは「松林」ですが、後期のテーマは「富士三保松原図」に入れ替わります。長谷川等伯は、中国の画家牧谿[もっけい]の作品を学んだことがよく知られています。普通は大徳寺に伝えられた「観音猿鶴図[かんのんえんかくず]」(本展での展示はありません)をもとに具体例を示すのですが、今回は松林というモチーフでつながりを見ることにしました。

兵庫・穎川美術館に所蔵される重要文化財「三保松原図[みほまつばらず]」(伝能阿弥[のうあみ]筆 室町時代・15~16世紀 展示期間:~5月6日(日))は、足利将軍家に仕えた同朋衆[どうぼうしゅう]で、中国から輸入された美術品の鑑定や管理を行い、中国の絵画に学んで絵も描いた能阿弥の筆になるものとされています。落款[らっかん]などがないため、制作に関しては伝承とされており、長谷川等伯が描いたのではないか。という人もいるようです。大気の表現など「松林図」との親近性を感じますが、図版などではよく見えない細部も、会場では比べながら見ることが出来ます。

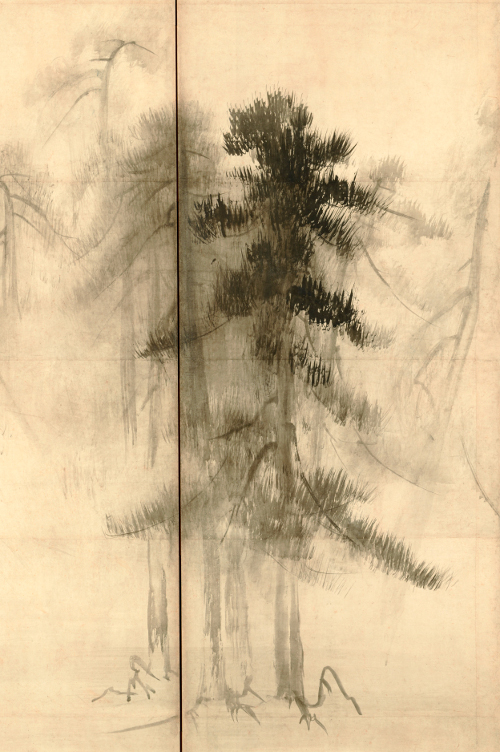

左:国宝 松林図屛風(右隻部分) 長谷川等伯筆 安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵(展示期間:~5月6日(日))

右:重要文化財 三保松原図(部分) 伝能阿弥筆 室町時代・15~16世紀 兵庫・穎川美術館蔵(展示期間:~5月6日(日))

根本の筆致にご注目ください。

「松林図屛風」の特徴である松の葉叢の荒々しい筆跡や、幹の根本の「へ」の字に柔らかく運ぶ筆さばきなど、大きさの違いはあるものの、よく似ています。「三保松原図」を等伯筆と考える説が出るのもなるほど、と思われてきます。穎川美術館で作品をお借りした際に口に出たのは、「等伯は、これ見たとしか思えないよね。」の言葉。そして皆が頷いて盛り上がったのでした。

この二つにさらに等伯が51歳ころに松を大きく描いた「山水松林架橋図襖[さんすいしょうりんかきょうずふすま]」(長谷川等伯筆 安土桃山時代 天正17年<1589> 京都・楽美術館蔵)を加えて並ぶのは、今回の展覧会のような機会だからこそ。普段は見られないつながりが会場に並んでいます。

「三保松原図」(兵庫・穎川美術館蔵)は、もと6曲1双屛風の片隻で左に富士山が描かれていただろうと考えられています。5月8日からは、「富士三保松原」のテーマで、富士山を加えた作品がご覧いただけます。

カテゴリ:絵画、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 田沢裕賀 at 2018年05月02日 (水)

こんにちは、保存修復室の瀬谷愛です。本展覧会のワーキングチーフを担当しました。

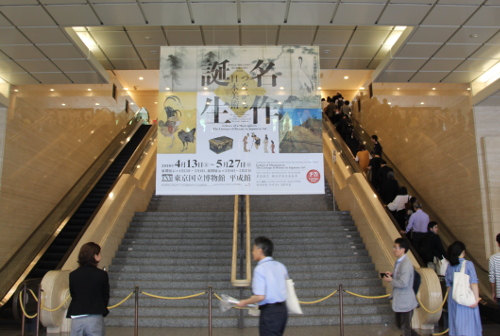

4月13日(金)から開催の特別展「名作誕生―つながる日本美術」。皆様、もうご来場いただけましたでしょうか。

もしまだでしたら、お急ぎください!

なぜなら、今ならまだ、あの名作が20センチの近さで見ることができるからです(4月20日現在)。

そして、そのすぐ手前に、あの名作があるからです。

手前:国宝 普賢菩薩騎象像[ふげんぼさつきぞうぞう] 平安時代・12世紀 東京・大倉集古館蔵

奥:国宝 普賢菩薩像[ふげんぼさつぞう] 平安時代・12世紀 東京国立博物館蔵(展示期間:~5月6日(日))

時の幸運がこの夢の競演を実現しています!

美しい彩色と截金[きりかね]が残る、仏像と仏画の普賢菩薩像の名宝です。

とくに仏画はこの展覧会のために、奥行き20センチの超薄ケースを製作しました。顔料の盛り上がりや截金文様の美しさを十分に鑑賞することができます。

(仏画の普賢菩薩像の展示は前期:~5月6日までです!)

国宝 聖徳太子絵伝 秦致貞筆 平安時代・延久元年(1069) 東京国立博物館蔵

(前期:6面、後期:4面)

広い空間の奥に、現存最古の聖徳太子絵伝!

もうひとつ、前期(5月6日まで)にご覧いただきたいのが、こちらの聖徳太子絵伝です。

普段、法隆寺宝物館で展示している作品ですが、本展では、法隆寺東院絵殿の配置を復元しています。

この並びを体感することができるのは、この特別展期間中だけです。

全10面のうち、第1、2、5、6、9、10面は前期、第3、4、7、8面は後期の展示ですので、間近で鑑賞をコンプリートするためにも、前期・後期の両方にぜひご来館ください。

写真だと全部出ているように見えますが、出ていない面は原寸大写真パネルをはめています。

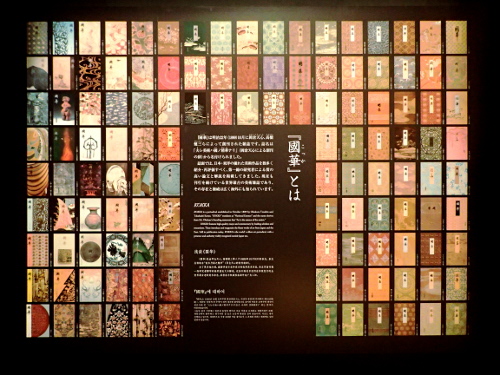

さて、本展覧会は、日本・東洋美術研究誌『國華』創刊130周年を記念して開催しているのですが、会場入口には、『國華』の歴代表紙を紹介しています。

130年分の表紙デザインを一望できます。

昔の表紙は、有職文様[ゆうそくもんよう]を採用していますが、近年は作品の部分図を採用している傾向があります。

よくみると、今回の展示に出品されている作品もいくつかありますよ!

寄ってみると…気づいたあなたはかなりのツウ!

この範囲だけでも、前期(5月6日まで)展示の雪舟作品が2点あります。さて、なんでしょうか!?

さらには、特集「平成30年 新指定 国宝・重要文化財」にて展示中の「新国宝」のあの屛風(これも5月6日まで!)や、この夏に平成館で開催する特別展「縄文」に出品するあのビーナスも…

とにもかくにも、5月6日までに一度、ご来場を心よりお勧めいたします!

カテゴリ:絵画、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 瀬谷愛 at 2018年04月23日 (月)

名作しかない! そんな展覧会が開幕しました!

創刊記念『國華』130周年・朝日新聞140周年 特別展「名作誕生-つながる日本美術」(2018年4月13日(金)~5月27日(日))です。

日本を代表する「名作」はどのように生まれたのでしょうか。稀代の「天才」と呼ばれる作家があらわれて、魔法のように創り出したような印象がありますが、実際はそうではなかったようです。

本展では、作品同士がどのように関係し合い、名作がどんな背景をもって生まれたのか、実際の作品を通してご紹介します。

第1章「祈りをつなぐ」の展示室

手前:重要文化財 伝衆宝王菩薩立像[しゅうほうおうぼさつりゅうぞう] 奈良時代・8世紀 奈良・唐招提寺蔵

さて、『國華』という雑誌をご存じでしょうか?(私はトーハクに入って初めて知りました。)

明治22年(1889)に岡倉天心らによって創刊され、現在も刊行を続けている、世界最古の美術雑誌です。

『國華』創刊号~3号 明治22年(1889)も、会場で展示しています。

『國華』創刊から130周年を記念した展覧会ということで、『國華』編輯委員とトーハク研究員の威信をかけたドリームプランが(ほぼ)実現しました!

それでは、会期前半(前期:~5月6日(日))のみどころをご紹介します。

(1)「普賢菩薩騎象像」越しの「普賢菩薩像」

手前:国宝 普賢菩薩騎象像[ふげんぼさつきぞうぞう] 平安時代・12世紀 東京・大倉集古館蔵

奥:国宝 普賢菩薩像[ふげんぼさつぞう] 平安時代・12世紀 東京国立博物館蔵(展示期間:~5月6日(日))

瀬谷研究員(本展ワーキングチーフ)が、「この展示が叶うなんて、奇跡!」とまで言っていた展示です。詳しくは、瀬谷研究員のブログ(近日公開)をお楽しみに!

(2)「流書手鑑[りゅうがきてかがみ]」からの「倣玉㵎山水図[ほうぎょくかんさんすいず]」

左:流書手鑑(模本)[原本]雪舟等楊筆、狩野常信模 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵

(展示期間:~5月6日(日))

右:重要文化財 倣玉㵎山水図 雪舟等楊筆 室町時代・15世紀 岡山県立美術館蔵

(展示期間:~5月6日(日))

雪舟は、山水や人物を、玉㵎、夏珪[かけい]などの南宋時代の著名画家のスタイルに倣って描き分けたそう。そのことを、「流書手鑑(模本)」によって知ることができます。

ぜひじっくりと手鑑をご覧になったうえで、後ろ側の壁の「倣玉㵎山水図」を見てみてください。画聖と謳われるその理由が伝わってきます。

(3)さすが宗達、抜群のセンスの良さ

扇面貼交屛風[せんめんはりまぜびょうぶ] 伝俵屋宗達筆 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵

(1双揃いの展示期間:~5月13日(日))

古画に描かれた人物などをそのまま切り抜いて再配置する、「コラージュ」を駆使した作品。

その元ネタとなる作品も一緒にご覧いただくと、「宗達ってやっぱりセンス良いわ!」をより実感できます。

(4)みんな大好き、若冲

右:重要文化財 仙人掌群鶏図襖[さぼてんぐんけいずふすま] 伊藤若冲筆 江戸時代・18世紀 大阪・西福寺蔵

左:鶏図押絵貼屛風[にわとりずおしえばりびょうぶ] 伊藤若冲筆 江戸時代・18世紀 京都・細見美術館蔵

(右隻の展示期間:~5月6日(日))

不動の人気を誇る若冲。でも人気が出過ぎると、なんだか引いちゃう。そんなあまのじゃくなあなたでも、きっと作品を前にするとテンションが上がるはずです。

「鶏図押絵貼屛風」の右隻は前期のみ、左隻は後期(5月8日(火)~)に展示されます。

(5)名作は、何度見ても良いもの

国宝 松林図屛風 長谷川等伯筆 安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵

(展示期間:~5月6日(日))

お正月の「博物館に初もうで」でも見られるでしょう? トーハク通の方なら、そう仰るかもしれません。

でも、好きな人には何度でも会いたくなりますよね? 会うたびに、好きになる。そんな作品です。

この他にも、ご紹介しきれない名作がたくさんあります!

会期中展示替えがありますので、お目当ての作品はどうぞお見逃しなく!

詳しくは展示作品リスト をご参照ください。

カテゴリ:絵画、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2018年04月20日 (金)

上野の山も春爛漫、美しい春の作品を楽しみにトーハクにいらっしゃる方が多いかと思います。

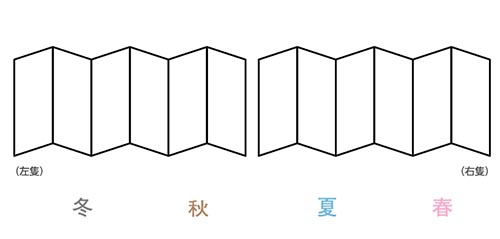

ついつい、美しい桜の作品に気を取られてしまいますが、それ以外の作品にも目を向けていただきたいと思い私の好きな、伝周文筆、重要文化財「四季山水図屏風」(本館3室にて4月22日(日)まで展示)を取り上げてみたいと思います。

重要文化財「四季山水図屏風」(右隻) 伝周文筆 室町時代・15世紀

重要文化財「四季山水図屏風」(左隻) 伝周文筆 室町時代・15世紀

題名を見ると、どうやら四季を表現しているとのこと、屏風に向かって右から春夏秋冬になっていることから、まずは、「四季」を表すモチーフを探しながら、墨の表現の多様性についてご紹介したいと思います。

まず、季節が分かりやすい左側の冬から始め、右側へ戻り、春→夏→秋の順で見ていきましょう。

向かって左端は、暗雲が立ち込めた空に浮かび上がる雪山。空は他の部分より黒く、季節の差を表しています。白い山は石灰岩の山ではなく、雪の積もった山ですね。画面下の方を見ると、寒そうに身をかがめて歩く人がいます。人の姿があると、見ている人も描かれた場面を体感しやすくなります。

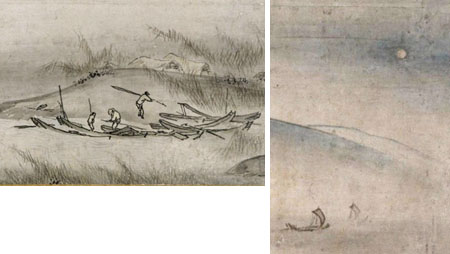

左隻の左側部分。黒い空に白い雪山(写真左)と身をかがめて歩く人(写真右)。

次に、右隣りの屏風へ移動してみましょう。右端は春です。冬と同じようなつるんとした山が描かれていますが、実は春の場面です。では、春を表すモチーフは…

下の方を見ると、うっすらと赤い花の咲いた木、紅梅が描かれています。その奥の方にも、屋外でお茶を飲みながらお花見(梅)をしている人がいますね。外でお茶を飲めるということは、もちろん冬ではなく、暖かい季節だということが分かります。

右隻の右側部分。

視線を左に向けていくと夏の場面へ。手前に描かれている柳の葉。左に向かうにつれて少しずつ緑が濃くなっていきます。右の屏風の最後には、風に揺れる柳の下で、団扇を片手に湖畔を眺める人々の姿が描かれています。日差しの強い夏は、屋内や柳の下で涼をとっています。

右隻の左側部分。

左の屏風に目をやると、画面下方には、漁から戻る人の周辺には、色づいた芦が秋の風に激しく揺れています。初嵐でしょうか。空には満月が描かれ、秋のムードが盛り上がってきます。遠くの山は白く描かれ雪山を表し、冬の訪れを予感させます。

左隻の右側部分。激しく揺れる芦(写真左)と冬の訪れを予感させる雪山と月(写真右)。

絵画作品を見る際のポイントは千差万別、作品に描かれた内容を楽しむ方、その色調に心を楽しませる方、描かれたモチーフの形を楽しむ方、もちろん、全ての要素が複合されて人の心に残っていくわけですが、特に好きなポイントというものは人それぞれ異なるかと思います。

私が一番好きなのは、墨の表現です。

墨の黒々とした色や、線の生み出す抑揚、濃淡のグラデーションを、ただただ眺めるだけでうっとりしてしまいます。

この作品は、画面全体に淡い墨が塗り重ねられて大気を表現しています。画面の大部分を占める山の姿は、ゴツゴツとした険しい山というよりは、霧や靄の中からうっすらとその姿を表すように描かれています。春の大気表現だけ見ても、山間の靄に光が差し、そこに爽やかな風が通っている様子が楽しめます。

同じ墨のグラデーションなのに、春霞となり、夏の湖面からの水蒸気となり、晩秋の湖面に立ち込める霧、そして冬の冷え冷えとした大気の姿を表します。

この霧や霞のおかげで、この絵がとても穏やかで静かな山水風景に見えるのです。そして、四季の移ろいの中で暮らす人々の姿を垣間見る面白さがあります。

この絵が、描かれた時代は、周文の弟子世代の頃と考えられています。時代でいえば、15世紀中葉、ということは、戦国の世へと向かう頃。応仁の乱の頃に描かれたものでしょうか。応仁の乱の前であれ、後であり、なにかと京都の政治が騒がしい時代です。京の市中が騒がしい時代に、この絵の持ち主は、この作品を見ながら、山水の中に心を遊ばせたのかもしれません。

| 記事URL |

posted by 四宮美帆子(平常展調整室) at 2018年04月06日 (金)

画家の奥さんはキレイな人が多い、というのは私の偏見かもしれません。が、黒田清輝の《湖畔》のモデルが妻の照子さんであることを例にあげれば、うなずいてくれる方もきっと多いのではないでしょうか。

重要文化財 湖畔 黒田清輝 1897年(明治30) 東京国立博物館蔵

その端正な目鼻立ちは、くつろいだ浴衣姿のなかにも凛としたものを感じさせます。小説家の井上靖もこの女性に魅了された一人のようで、『忘れ得ぬ芸術家たち』というエッセイ集のなかで、小説の主人公として登場させたらどんなに面白いだろう、と述べています。

照子夫人は《湖畔》の他にも黒田作品のモデルとして、しばしば描かれています。今回の展示作品でも、木炭デッサンの《婦人肖像》(№134)や油彩による《婦人肖像》(№168)が照子さんを描いたものです。

(左)婦人肖像 黒田清輝 1898年(明治31) 東京国立博物館蔵 (右)婦人肖像 黒田清輝 1912年(大正元) 東京国立博物館蔵

また今回は展示していませんが、照子さんのご遺族から東京文化財研究所に寄贈された写真群のなかにも、そのポートレートが何点か含まれています。ここではちょっと珍しい、洋装の照子さんの写真をご紹介しましょう。《湖畔》の浴衣姿にすっかりなじんだ眼には、かなり新鮮なインパクトのある一枚です。

照子さんの洋装姿

《湖畔》は教科書にもくりかえし掲載され、昭和42(1967)年には記念切手のデザインに採用されるなど、これまで多くの日本人に親しまれてきました。女優の常盤貴子さんが《湖畔》に扮した、某メーカーの広告もあったように記憶しています。今回の展覧会でも、ショップでは「湖畔キューピー」などの《湖畔》グッズが目を引きます。

展覧会オリジナルグッズには《湖畔》をモチーフにしたものがたくさんあります。右端が「湖畔キューピー」

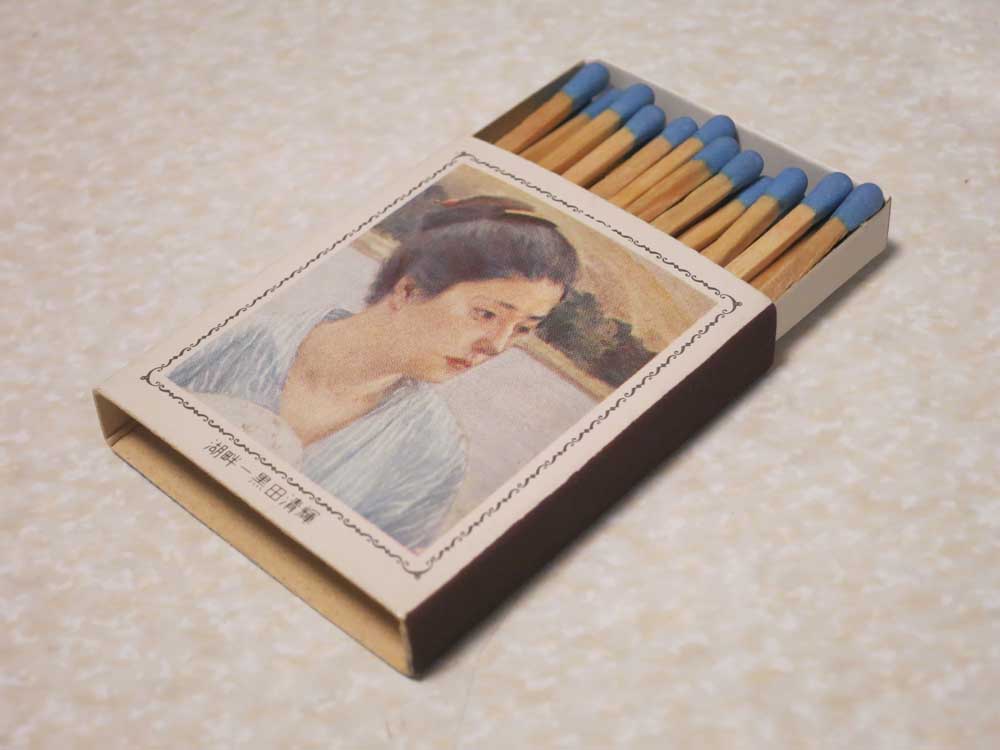

そういえば展覧会に先立って催された内覧会で、私は黒田清輝のご遺族のお一人から、《湖畔》をあしらったマッチ箱をいただきました。某銀行がPR用に作った景品で、昭和46年頃のもののようです。中のマッチの頭が青いのは、きっと《湖畔》の浴衣の色にあわせたのでしょう。今や昔ほどに見かけなくなったマッチ箱ですが、このようにささやかな景品にまで用いられるほど、《湖畔》は多くの人に愛されてきたのだなあ、とあらためて思いました。

《湖畔》をあしらったマッチ箱

特別展「生誕150年 黒田清輝─日本近代絵画の巨匠」は、5月15日(日)までです。

ぜひ、会場で照子さんの姿をご覧ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、絵画、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 塩谷純(東京文化財研究所 近・現代視覚芸術研究室長) at 2016年05月10日 (火)