1089ブログ

開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―」(~3月16日(日))の閉幕まで、残りわずかとなりました。

その後、嵯峨天皇の皇女・正子内親王(まさこないしんのう)が父や夫の淳和天皇(じゅんなてんのう)を供養するためお寺にしたいと願い、大覚寺が開創されました。

大覚寺の中興の祖・後宇多法皇が院政を敷き、南北朝講和の舞台になったと伝えられます。

詳しくは大覚寺のウェブサイトをご確認ください。

ちなみに、心経殿を建てる際に資金集めをしたのが実業家の渋沢栄一。ここにも歴史の一端が垣間見えます。

移築の際に、大覚寺の本堂を移動させたため、もともと本堂のあった場所が石舞台となっています。

本展の見どころのひとつ、重要文化財の刀剣「薄緑<膝丸>」は、安井堂が大覚寺に移築された際に共に納められたと伝わっています。

大覚寺には平安時代後期、室町~江戸時代、近代の3組の五大明王があり、そのうちの2組の五大明王が、本展に出品されています。

| 記事URL |

posted by 田中 未来(広報室) at 2025年03月10日 (月)

軍荼利明王 頭部 垂直側断面

軍荼利明王 頭部 垂直側断面

同 納入品 3D画像

| 記事URL |

posted by 増田政史(特別展室研究員) at 2025年02月17日 (月)

神護寺の本尊「薬師如来立像」は日本彫刻史の最高傑作といえるでしょう。

国宝 薬師如来立像(やくしにょらいりゅうぞう)

平安時代・8~9世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

本来は高雄山の中腹に建つ金堂に置かれた厨子の中にまつられます。

金堂

高雄山という霊地の空気が像の威厳を一層高めます。神護寺を真言密教の寺院として整備した空海は、薬師如来像の威厳のある姿をどのような思いで見つめたのでしょうか。

薬師如来像が寺を離れ、創建1200年記念 特別展「神護寺―空海と真言密教のはじまり」に出品されるのは、節目の年とはいえ奇跡の出来事です。みなさまにも、奇跡の場に立ち会っていただきたいと思います。

ところで会期半ばに、薬師如来像の背後にある、仏から発せられる光を造形化した光背と、展示造作の幕を取り外しました。像の背中の美しさをご覧いただきたいという博物館担当者の思いと、見たいというお客様の声をご住職様に伝えてお許しをいただきました。このような機会を与えていただいたご住職様には心より感謝申し上げます。

第5章 会場風景

日本彫刻史では、仏像の衣の襞(ひだ)の表現を衣文(えもん)と呼んでいます。薬師如来像の正面には大腿部(だいたいぶ)を除いて、衣文が所狭しと表されます。

両腰から脚の間には、その形状から名付けられたY字形衣文とU字形衣文の美しい衣文線が見られます。大腿部に襞が無いのは、その盛り上がりの大きさを表現するためで、衣文を表さない衣文表現なのです。

薬師如来立像の大腿部

波打つ裾の縁は見どころの一つと思います。腹部には縄を思わせる衣文が刻まれますが、ややぎこちなさが感じられます。

薬師如来立像の腹部

左袖には膨らみのある襞と鋭い襞を交互に配する翻波式衣文(ほんぱしきえもん)が見られます。翻波式衣文は平安時代前期の彫刻の特徴の一つですが、これほど重厚で見事な表現は他にありません。

薬師如来立像の左袖部分

一方、背中には肘や腰、裾を除いて衣文がなく、腰の美しい曲面を見ることができます。背中に衣文がないのは拝するものからは見えないことが主な理由と考えられますが、製作者は、正面、左袖、背面とそれぞれ違った衣文表現を意識したはずです。

薬師如来立像の背中部分

日本彫刻史の最高傑作である神護寺の薬師如来像の背中や、左袖の翻波式衣文を見る機会は二度とありません。この機会を逃さないでください。

さて、背中を見ていただくには、幕と光背を取り外せば済むというわけではありません。これまでは幕や光背があったために、背中には照明が当てられていないのです。背中の美しさを見ていただく光が必要です。

照明を当て、光の具合を調整する作業をシューティングといいますが、この作業には、照明器具を調整する人、会場のデザインを考えたデザイナー、博物館の担当者が参加します。

第5章 会場風景

担当者が、ああしてほしい、こうしてほしいと作業をしている人に伝えても、照明器具の設置場所や仕様の制約などからすべて実現できるわけではありません。会場をデザインする過程で担当者から像のイメージを聞いていて、かつ照明器具のことも熟知しているデザイナーが担当者の意図を作業者に伝えます。

今回は、照明のために像が白く見えるという指摘があったので、まず、光の色を変える機能を調整して黄色味を増し、木の温かみを感じられるようにしました。

薬師如来像と日光菩薩像、月光菩薩像を照らすために、20個の照明器具が使用されますが、半数以上が薬師如来像に向いています。

第5章 中央のステージと照明

照明器具にもいくつか種類があり、すべての器具に光の色を調整する機能があるわけではありません。光の強さを調整する機能は多くの器具にそなわっていますが、広い範囲を明るく照らすもの、対象の形に合わせて光の範囲を調整できるもの、数センチの範囲にまで調整可能なものなどがあります。

薬師如来像も全体の輪郭や、頭髪部分、左袖の翻波式衣文など、その範囲に合わせた光が当てられています。それには微妙な調整の繰り返しが必要です。地震などで光がズレることもしばしばあります。

(中央)国宝 薬師如来立像

(右)重要文化財 日光菩薩立像(にっこうぼさつりゅうぞう)(左)重要文化財 月光菩薩立像(がっこうぼさつりゅうぞう)

どちらも平安時代・9世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

器具は、天井や天井付近に常設された配線ダクトや、展示に合わせて設置された臨時の配線ダクトに取り付けられます。薬師如来像の威厳のある表情を出すのに効果があったのは、その向かいの仮設の壁に付けられた比較的低い位置の器具でした。上方からの光だけでは顎に強い影が生じて、本来の表情が伝わりません。

威厳のある表情の薬師如来立像

注意しなくてはならないのは、像の背面を見ている人がまぶしくないように光の位置、向き、範囲を調整することです。今回は、まぶしさを完全に消せていない光が一部ありますがご容赦ください。

幕を取り除いたことで、薬師如来像と、それを護る十二神将像との一体感が増しました。本展覧会では十二神将像の壁に映った影が素敵だという声を多くいただいています。十二神将像の変化にとんだ身体の動きが、実際の像を見るよりも感じられるためではないでしょうか。

十二神将立像 (じゅうにしんしょうりゅうぞう)の展示風景

[酉神・亥神]室町時代・15~16 世紀[子神~申神・戌神]吉野右京・大橋作衛門等作 江戸時代・17 世紀 京都・神護寺蔵

十二神将像の主となる照明は上方からで、その強い影が壁の下方に映っています。この照明は像の上にも、像自身の強い影を生じさせるので、その影を弱めるために展示台に設けた器具から光を当てています。この光が、変化に富んだ影を壁に映しているのです。

十二神将立像の展示風景

この器具は光の強さを調整できないので、強すぎる場合は弱くするためのフィルターを1ないし2枚入れます。この器具の光は強いものではありませんが、下方から当てるので、いわゆるお化け顔になります。そこで上方から別の器具を使って顔に光を当てます。この照明に気付かれる方はあまりいらっしゃらないのではないでしょうか。というのは、壁の影の状態を保つために顔からはみ出さないように狭い範囲に絞って光を当てているのです。

壁の影の面白さを保つことも意識しましたが、複数の光を当てると影が乱雑に映り、像を見る妨げになるのです。薬師如来像の背後に白い幕があったときには、像を引き立てるのに妨げになる影を薄くするための光も必要でした。

仏像の展示の光と影についてお話ししましたが、このようなところにも担当者の経験と展示への思いが反映します。

| 記事URL |

posted by 丸山士郎(彫刻担当) at 2024年08月21日 (水)

早いもので本日(8月14日)から、創建1200年記念 特別展「神護寺―空海と真言密教のはじまり」の後期展示が始まりました!

第2会場入り口

絵画と書跡はおおよそ展示替えを行いました。

後期の見どころをご紹介します。

こちらの神護寺展作品リストとともにご覧ください。

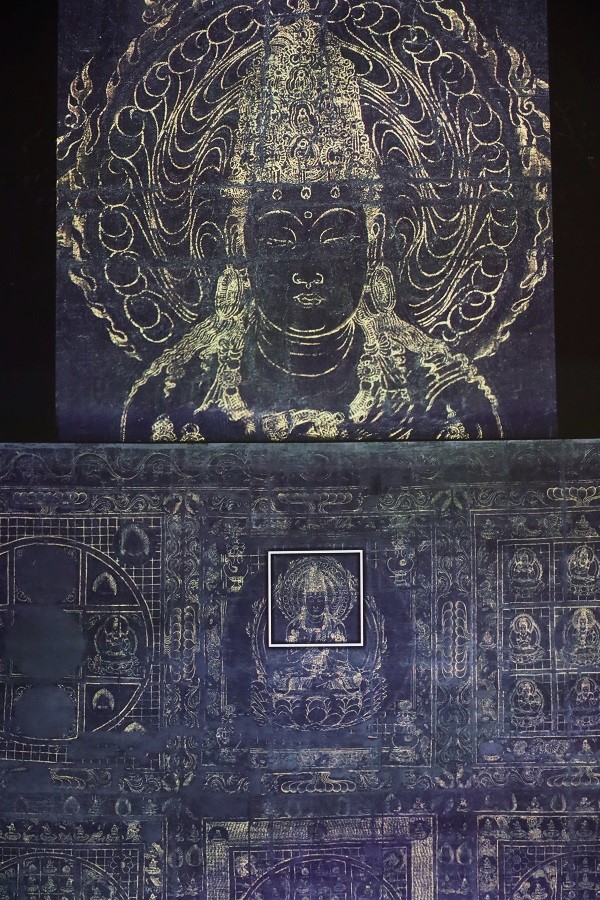

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)(りょうかいまんだら、たかおまんだら)の展示風景

平安時代・9世紀 京都・神護寺蔵 【金剛界】 9月8日(日)まで展示

前期の胎蔵界から金剛界へと替わりました。

金剛界は九つの区画に分けられており、整然と並ぶ密教の仏は圧巻です。

区画の中央最上段、一印会(いちいんえ)の大日如来は保存状態も良く、高雄曼荼羅を象徴します。

上方にあるのでご覧になりにくいですが、その先の映像コーナーと合わせてご覧ください。

「映像で解説する高雄曼荼羅」コーナーに写る大日如来

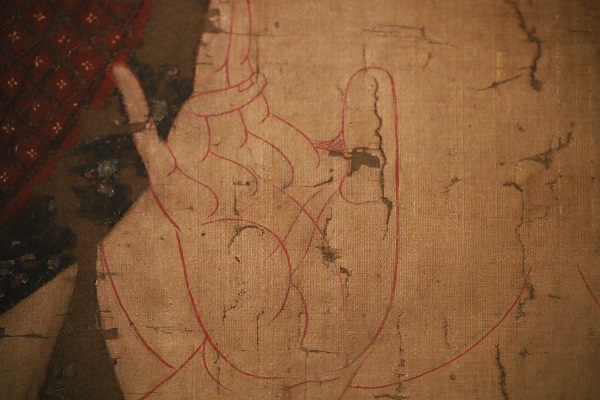

続いて平安貴族の美意識にうっとり、作品No43. 国宝「釈迦如来像」、通称「赤釈迦(あかしゃか)」です。

国宝 釈迦如来像(しゃかにょらいぞう)

平安時代・12世紀 京都・神護寺蔵 9月8日(日)まで展示

身体をかたどる朱色の輪郭線は、伸びやかで張りがあり、なおかつ一定の描線で、よほどの鍛錬(たんれん)を積んだ絵師にしか引けないものです。

釈迦如来像の輪郭線

赤い衣の装飾は見事!

截金(きりかね)という、金箔を髪の毛ほどの大きさに切ったものを模様の形に貼る技法が用いられています。

釈迦如来像の衣部分

優雅な彩色文様とのコラボも見事! どこをとっても平安貴族の美意識が感じられます。

その大きさもぜひ会場で体感してください。

(中央)国宝 薬師如来立像(やくしにょらいりゅうぞう)

平安時代・8~9世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

(右)重要文化財 日光菩薩立像(にっこうぼさつりゅうぞう)(左)重要文化財 月光菩薩立像(がっこうぼさつりゅうぞう)

どちらも平安時代・9世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

後期からは光背と白い幕を取り、脇侍(わきじ)の日光・月光菩薩とともにその周囲をぐるりとご覧いただけます。

第5章 中央ステージ背面からの風景

「薬師如来立像」は日本彫刻史上の最高傑作です。

傑作たるゆえんのひとつに、背中の美しさがあります。図録には掲載しておりますが、迫力ある正面観に対し、背中の丸み、衣文の曲線、腰から下の柔らかな造形など、優美で上品な背面です。

展覧会図録に用いる写真撮影の際、初めて背中を拝見した筆者はその美しさに息をのみました。

木の素材感ではなく、暖かみのある穏やかで気品あふれる背面。ここまで意識をして造形されていることに心が震えました。

会場では彫刻作品として鑑賞されますが、本来は1200年もの間、国の平和と安寧(あんねい)という人々の願いを受け止めてきた、信仰の対象です。お寺では厨子(ずし)内に安置され、正面から拝観します。したがって、お寺と同じようにご覧いただきたいというのが神護寺様の想いです。一番近くで静かにご本尊を見つめ続けてこられました。

どのようなお姿をご覧いただくのが適当か、開幕後も検討を続けてまいりました。

そしてこのたび、酷暑の中、展覧会にお運びくださる来館者のため、背中を拝見する機会を作ってくださいました!

薬師如来立像の背中部分

おひとりでも多くの方々にご本尊の素晴らしさをより一層感じていただければ、担当者として望外の喜びです。

| 記事URL |

posted by 古川 攝一 (教育普及室) at 2024年08月14日 (水)

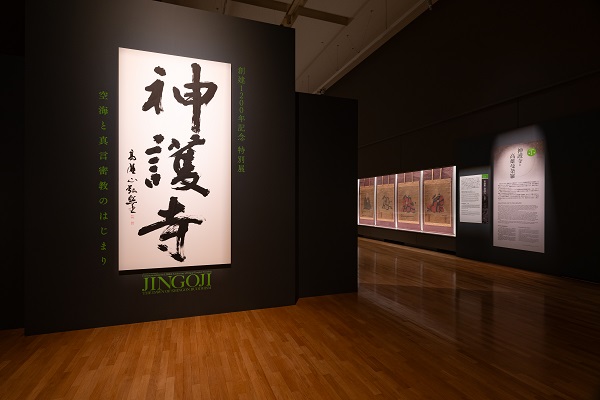

創建1200年記念 特別展「神護寺―空海と真言密教のはじまり」がいよいよ7月17日(水)より開幕しました。

平成館エントランスのバナー

本展は824年に正式に密教寺院となった神護寺(じんごじ)創建1200年と、空海生誕1250年を記念するものです。

神護寺の金堂

空海が密教を学ぶため唐へ留学して帰国したあと、当時の都である平安京で活動するために住んだお寺が、京都の高雄にある神護寺(当時は高雄山寺)でした。

神護寺は、空海が密教という新しい教えを披露したメジャーデビューの場所、つまり「はじまりの地」といえます。

では、さっそく会場の様子を見てみましょう!

会場入り口

入り口で皆さまをお迎えするのは、神護寺 谷内弘照(たにうちこうしょう)貫主が揮毫(きごう)した大きな看板。

制作の様子は神護寺展の公式Xでご覧ください。

入ってすぐの場所には、国宝「観楓図屛風」と秘仏である重要文化財「弘法大師像」が展示されています。

(右)国宝 観楓図屛風(かんぷうずびょうぶ)

狩野秀頼筆 室町~安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵 前期展示(7月17日~8月12日)

重要文化財 弘法大師像(こうぼうだいしぞう)

鎌倉時代・14世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

会場は、草創記の神護寺からはじまり、だんだんと時代が下っていく構成になっています。

第1章の第1節では空海や初期の神護寺にまつわる品々をご紹介しています。

国宝 金銅密教法具(金剛盤・五鈷鈴・五鈷杵)(こんどうみっきょうほうぐ、こんごうばん・ごこれい・ごこしょ)

中国 唐時代・8~9世紀 京都・教王護国寺(東寺)蔵 通期展示

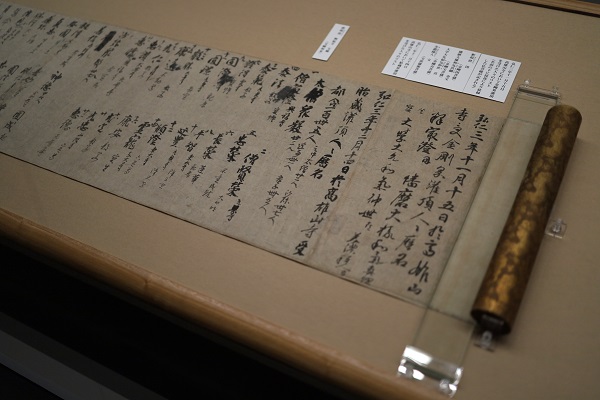

書の名手であり、この時代の三筆のひとりと称される空海直筆の作品も必見です。

国宝 灌頂暦名(かんじょうれきみょう)

空海筆 平安時代・弘仁3年(812) 京都・神護寺蔵 展示期間(7/17~8/25)

会場を進んで第1章の第2節「院政期の神護寺」では、有名な神護寺三像(右から国宝「伝源頼朝像」「伝平重盛像」「伝藤原光能像」)が登場。

(右から)国宝 伝源頼朝像(でんみもなもとのよりともぞう)、国宝 伝平重盛像(でんたいらのしげもりぞう)、国宝 伝藤原光能像(でんふじわらのみつよしぞう)

すべて鎌倉時代・13世紀 京都・神護寺蔵 前期展示(7月17日~8月12日)

そして振り返ると…

4メートル四方の大きさの国宝「両界曼荼羅(高雄曼荼羅)」が掛けられています!

会場奥に国宝「両界曼荼羅(高雄曼荼羅)」が見えます

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)(りょうかいまんだら、たかおまんだら)のうち胎蔵界(たいぞうかい)

平安時代・9世紀 京都・神護寺蔵 前期展示(7月17日~8月12日)※金剛界は後期展示(8月14日~9月8日)

神護寺展ならではの贅沢な空間です。

空海が制作に関わったとされる、現存最古の国宝「両界曼荼羅(高雄曼荼羅)」。曼荼羅の世界に包まれてください。

第1会場の終わりには「映像で解説する高雄曼荼羅」のコーナーがあります。

金泥、銀泥で描かれた仏の姿を細部までご覧いただけますので、ぜひお立ち寄りください。

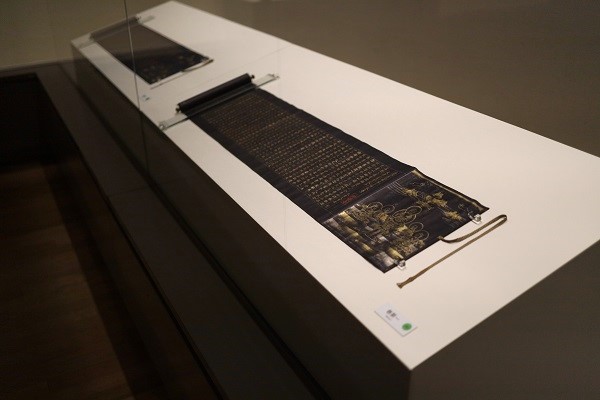

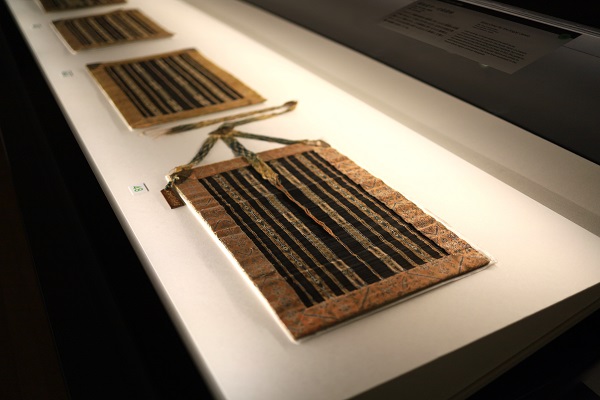

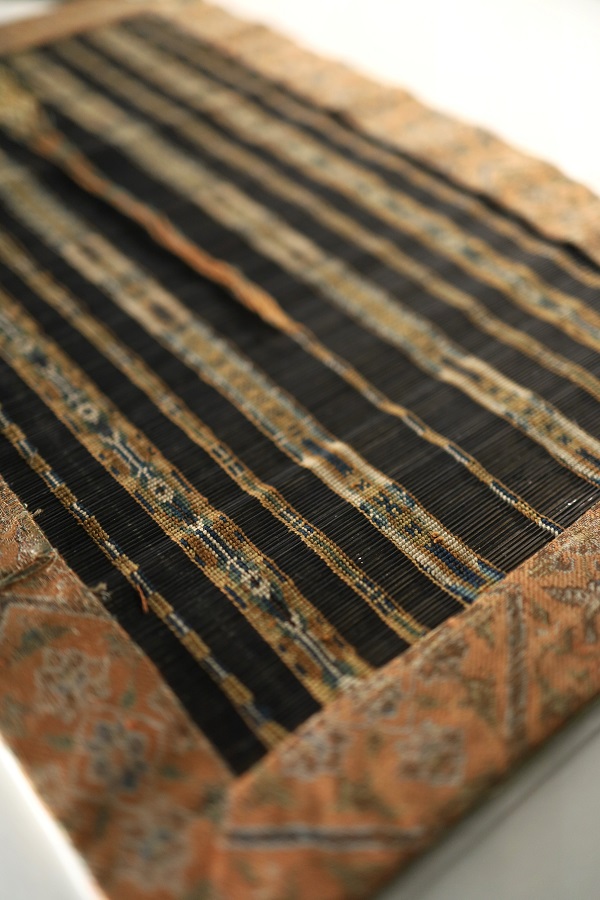

続いて第2章では、通称「神護寺経」と呼ばれる「大般若経(紺紙金字一切経)」と、お経を包む経帙(きょうちつ)をご覧いただきます。

重要文化財 大般若経 巻第一(紺紙金字一切経のうち)(だいはんにゃきょう まきだいいち、こんしきんじいっさいきょう)

平安時代・12世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

(手前)紺紙金字一切経経帙(こんしきんじいっさいきょうきょうちつ)

平安時代・12世紀 京都・細見美術館蔵 通期展示

美しい色糸で組まれた竹のすき間から雲母がきらめいています。ぜひ間近でご覧ください

第3章では中世神護寺の隆盛がうかがえる絵図や、密教空間を彩る作品をご紹介します。

重要文化財 十二天屛風(じゅうにてんびょうぶ)

鎌倉時代・13世紀 京都・神護寺蔵 ※場面替えがあります

第4章の「古典としての神護寺宝物」では、幕末に活躍した復古やまと絵の絵師、冷泉為恭(れいぜいためちか)によるもうひとつの「伝源頼朝像」が展示されています。

伝源頼朝像(でんみなもとのよりともぞう)

冷泉為恭筆 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵 前期展示(7月17日~8月12日)

古画が大好きな為恭は絵画技術を学ぶため、神護寺宝物を模写しました。

ぜひ会場でふたりの頼朝を見比べてください。

そして最後の第5章では、1200年の歴史の各時代につくられた神護寺の彫刻が一堂に会しています!

国宝 五大虚空蔵菩薩坐像(ごだいこくうぞうぼさつざぞう)

平安時代・9世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

(中央)国宝 薬師如来立像(やくしにょらいりゅうぞう)

平安時代・8~9世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

(右)重要文化財 日光菩薩立像(にっこうぼさつりゅうぞう)(左)重要文化財 月光菩薩立像(がっこうぼさつりゅうぞう)

どちらも平安時代・9世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

会場ならではの横からの姿にもご注目ください!

十二神将立像(じゅうにしんしょうりゅうぞう)

吉野右京、大橋作衛門等作 [酉神、亥神]室町時代 15~16世紀 [子神~申神、戌神]江戸時代 17世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

前期展示は8月12日(月・休)まで、後期展示は8月14日(水)~9月8日(日)です。

金曜・土曜日(8月30日・31日を除く)は19時まで(入館は18時30分まで)の夜間開館も実施しています。

神護寺三像など、前期のみの作品もありますのでお見逃しなく!

夏休みはぜひ神護寺展へお越しください。

二天王立像(にてんのうりゅうぞう)

平安時代・12世紀 京都・神護寺蔵

撮影スポットもあります。ぜひ記念の一枚を撮影してください!

| 記事URL |

posted by 宮尾美奈子(広報室) at 2024年07月19日 (金)