1089ブログ

皆様にご好評いただいています、親と子のギャラリー「びょうぶとあそぶ」も残すところあと2週間余りとなりました。もうご覧いただけましたか?

今回は、松林図のちょっとツウな楽しみ方についてお届けします。

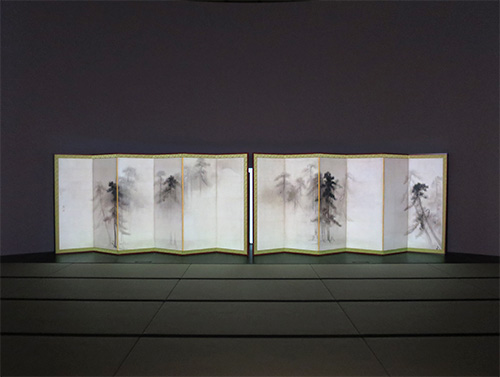

国宝 松林図屏風の複製と映像のインスタレーションをお楽しみいただいている第一会場「松林であそぶ」には、松林図屏風10分というサインを出しています。

実は、そのうち

6分間が 「映像の時間」

4分間は 「屏風の時間」 です。

「映像の時間」には、高さ5メートル、直径15メートルの半円形のスクリーンを使って、松林の外に広がっていたかもしれない広い風景とその四季のうつろい、さらに、松林の中の世界をご覧いただいています。

映像の時間

屏風の時間は、映像ぬきの屏風だけの時間です。なかには映像が終わるとその場を立ってしまうお客様がおられるのですが、実はこの屏風の時間も「びょうぶとあそぶ」の大切な一部分なのです。

映像が終了すると同時に、屏風の形にきれいにマッピングされたプロジェクターの光が、松林図を暗がりのなかにふわっと浮かび上がらせます。

屏風の時間

少し硬質な光で、きっと今までに見たことのない松林図の表情が出ていると思います。直前まで繰り広げられていた映像で刺激された想像力を自由にはばたかせて、自分だけの松林図屏風の世界に遊んでいただける時間です。

やがて、照明は徐々に暗くなります。この暗くなる瞬間をお見逃しなく。松林の表情が劇的に変わります。

そして、ほどなく照明は完全に落ちて、会場の地灯りだけに。昔の日本建築のなかで眺める松林図は、もしかしたら、この暗がりに溶け込みそうな松林図だったかもしれません。

「松林図であそぶ」で展開される、ドラマチックな4分、屏風の時間を、ぜひご堪能ください。

「びょうぶとあそぶ」公式サイトでは、このほかにもびょうぶの楽しさが広がる情報を発信中。ぜひ、アクセスしてみてください。

フリーア美術館について

絵を見る楽しみ

松林図屏風の背景に広がる風景

絵は右から左に時間が流れている

びょうぶのうつりかわり

びょうぶってなに?

長谷川等伯について

尾形光琳について

びょうぶの見方おもしろポイント

国宝 松林図は屏風じゃなかった?

群鶴図屏風の金色のひみつ

綴プロジェクトってなに?

| 記事URL |

posted by 小林 牧(博物館教育課長) at 2017年08月16日 (水)

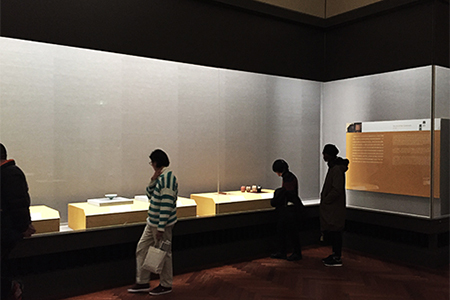

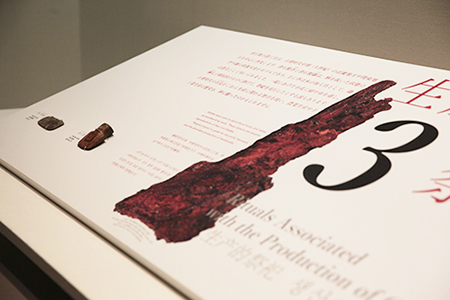

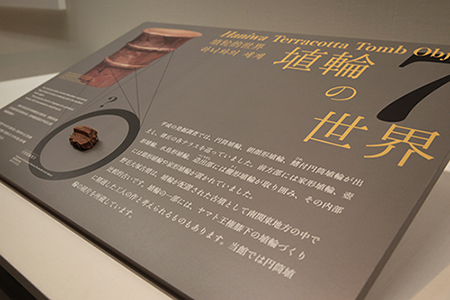

現在、平成館企画展示室で展示中の「新指定 重要文化財 野毛大塚古墳-世田谷の中期古墳-」の展示デザインについてお話します。

この野毛大塚古墳の特集展示では、普段の展示とは異なる、少し変わった展示方法に挑戦しています。

特徴は、展示品と一体になったグラフィックです。

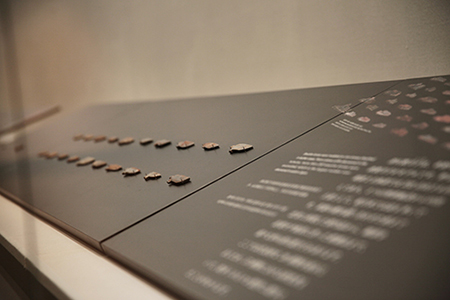

野毛大塚古墳の展示風景

通常、展示品や解説、題箋は下の写真のように、別々に互いに干渉しないように配置されています。

総合文化展の展示風景/本館2階展示室

作品や解説、題箋が干渉しないように配置されている

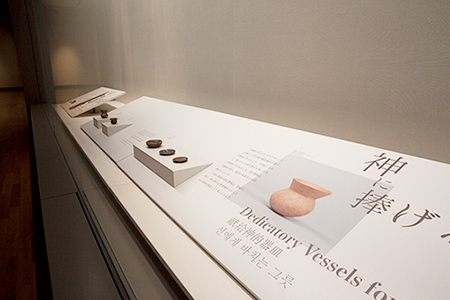

しかし、今回の展示では斜めの展示台に作品とグラフィック(解説や画像、題箋)が一体となって並んでいます。

作品とグラフィックが一体となった野毛大塚古墳の展示台

これによって、一巻の絵巻を見るようにスムーズに展示を観ることができます。

鑑賞者の目線を比べると違いがよくわかります。

通常の展示で、展示品が低い位置にある場合、人の目線は、以下のようになります。

〈通常の展示の目線 パネル↑・作品↓・パネル↑・作品↓・パネル↑・作品↓・・・〉

首を上下する必要があり、これを繰り返すと疲れてしまいます。

一方、今回の野毛大塚古墳の展示では、このような目線となります。

〈野毛大塚古墳の展示の目線 パネル↑・作品↓・作品↓・作品↓・パネル↑〉

壁付きパネルを始めと終わりの2箇所にまとめ、なるべく目線が上下しないつくりになっています。

このような目に見えない、目線のデザインもとても大切な要素です。

もちろん全ての展示を今回のように作ればいいというわけではありませんが、今回の企画と展示品を考慮した結果、最適な展示方法としてグラフィックと一体になった展示に至りました。

「展示の性格」に合わせその都度、最適な展示方法を考えていく必要があるのです。

今後、みなさんが博物館の展示を観る際に、どんな意図でデザインされているか意識しながら観ると、「“この作品の”・“この展示の”ここを見せたい!」という研究員やスタッフの意図が見えてくるかもしれません。

|

【展示情報】 特集「新指定 重要文化財 野毛大塚古墳ー世田谷の中期古墳ー」 会場:平成館 企画展示室 期間:2017年7月11日(火)~2017年9月10日(日) |

| 記事URL |

posted by 荻堂正博(デザイン室) at 2017年08月01日 (火)

こんにちは、博物館教育課の小林です。

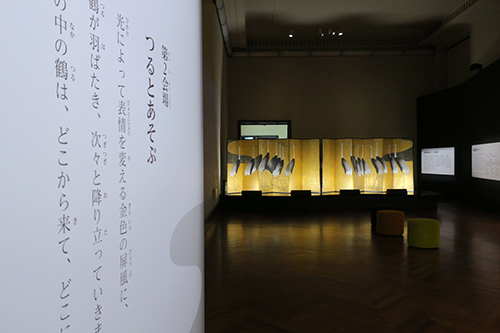

今回は、「びょうぶとあそぶ」第2会場「つるとあそぶ」をご案内します。

第1会場「松林であそぶ」の案内は11日公開のブログでトーハクくんにしてもらったのですが、すっかり会場が気に入ってしまったようで、ちっとも出てこないので、代わって私がご案内しますね。

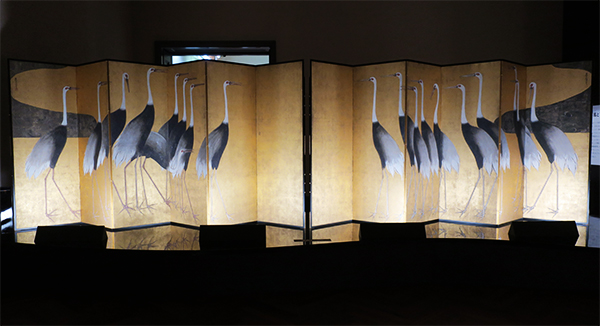

「つるとあそぶ」は琳派を代表する絵師、尾形光琳の名作「群鶴図屏風」を映像とともに楽しんでいただく部屋です。会場に入ると、左手のスクリーンにつるが飛んでいます。

金色のバックは金箔をはった金屏風のイメージです。のびやかで美しいつるたちの飛翔をお楽しみください。

あ、地面に舞い降りました。

実は、スクリーンの前にいる人の数だけ、つるが舞い降りるようになっています。

ただし、最大9羽まで。なんでそんなことができるのかって?

うふ。それはヒミツです。*1

ところで、金屏風の金地ってなにを表しているのでしょうか。

こうしてみると、空のようでもあるし、地面のようでもある。つるの足元を見ると、水文が見えるので、水? いやいや、もしかして、これは空気?

絵画に奥行のある空間をつくる、金屏風のマジックです。

会場にいらしたら、ぜひ試していただきたいことがあります。

それは、「つるに近づく」こと。

何が起こるか。 それはヒミツです。*2

やがて、金色のバックが黒に変わると、つるたちが歩いて、屏風のなかに消えていきます。

実は、ここからが第2会場の見どころ。

左端から照明がともり、屏風を照らします。

下からあてた光は、まるでろうそくや行灯の明かりのよう。金地がゆらゆらとゆらめいて、

つるが動いて見えませんか? これも金屏風の偉大なマジックです。

群鶴図屏風は、アメリカ・フリーア美術館の所蔵する作品です。

フリーア美術館の作品は門外不出とされ、決して日本への里帰りはかないません。

こうした優れた複製で、鑑賞できるのはとてもうれしいことです。

*1 のヒミツの答え

舞い降りたり、飛んだり、つるたりを操っているのは会場に設置されたこのセンサーです。

これが、みなさんの動きを読みこんで、つるに指令を出しています。

*2 のヒミツの答え

こればっかりは教えられません。

ぜひ、会場でお試しくださいませ。

【関連イベント情報】

<イベント> ダンス・パフォーマンス「びょうぶとおどる -酒井幸菜 松林図をおどる」

7月15日(土)14:00~/18:00~、21日(金)19:30~ ※当日自由参加

<ワークショップ> ファミリーワークショップ「びょうぶをつくる」

8月13日(日)、8月20日(日) ※事前申込制

| 記事URL |

posted by 小林 牧(博物館教育課長) at 2017年07月14日 (金)

文化財を守る博物館の最も基本的な使命。それが「保存と公開」です。

日本の、ひいては人類の文化や歴史を守り伝えていくために、かけがえのない文化財を適切な環境で保管し、公開する努力が博物館を支え、ひろく支持を頂いております。トーハクの展示は日本文化を多角的に捉える目的から東洋各地も含めた、古代から近代に及ぶ、きわめて多岐にわたる質の高い文化財によって構成されています。しかし、その全体を体系的に展示し、必要に応じて深めていくためには、現在の収蔵品だけでは決して充分とはいえず、そのため積極的な文化財の収集を行っています。

こうした考えに共鳴いただいた篤志家の方々から昨年は多くのご寄贈をいただき、あわせて重要作品の購入も行いました。今回の「平成28年度新収品展」(2017年6月27日(火)~7月17日(月・祝)、本館 特別1室・特別2室)ではこうした作品のうち、代表的なものについて展示を行っています。いずれも日本や東洋の文化を探る上で見過ごすことのできない意義を持つ作品たち、それでは、本館特別1・2室の展示作品を順次ご紹介することとしましょう。

まずは本館特別1室。

ヴァジュラバイラヴァ(金剛怖畏尊、こんごうふいそん)像(部分)

18~19世紀 中央チベット

卯里欣侍氏寄贈

木綿に描かれたチベット仏教の仏画で、「タンカ」と呼ばれるもの。日本では大威徳明王(だいいとくみょうおう)として知られるヤマーンタカを中央に大きく描いています。画面向かって左上にチベット仏教ゲルク派の祖師であるツォンカパ(1357-1419)、右上に釈迦仏が配されています。ゲルク派における本格的なタンカとして重要な作品です。

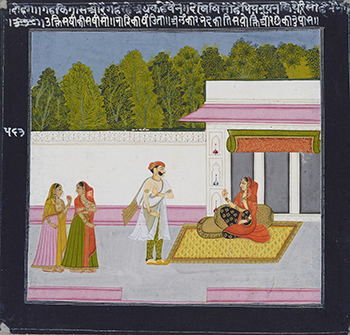

サットサイシリーズ

ダティア派 18世紀後半 インド

鶴岡龍氏寄贈

今回、故鶴岡龍氏からのご寄贈として、89件もの細密画を中心としたインド絵画がコレクションに加わりました。これはその中でも特に重要な作品で10枚の連作となっています(うち5枚を展示)。インド中部の藩王国オルチャのマハラジャが主人公の恋物語を表しており、濃紺の縁には場面解説が記されています。特に繊細な筆致の秀作であり、このシリーズのまとまった例として世界的にも貴重な作品です。

ワヤン・クリ ブトロ・グル

20世紀後半 インドネシア、中部ジャワ

松本亮氏寄贈

インドネシアの中部ジャワにはワヤン・クリという伝統的な影絵芝居があります。これは古代インドの叙事詩である「マハーバーラタ」や「ラーマーヤナ」に基づくもので、夜を徹して上演されます。その人形は水牛の革で作られたもので、操作のための棒も多くは水牛の角で作られています。ここに挙げたのは宇宙を支配する神、ブトロ・グル。インドのシヴァ神に当たります。ブトロ・グルは4本の腕を持ち、超能力をもつ牛ルムブ・アンディニの上に立つ姿で表現されます。

ワヤン・ゴレ ウマルモヨ

20世紀 インドネシア、中部ジャワ

田枝豪氏寄贈

インドネシア、中部ジャワで行われる木彫りの人形芝居ワヤン・ゴレでは、イスラーム教に基づく『アミル・ハムザ物語』が上演されます。開祖ムハンマドの親族が、各地でイスラームの教えを広めながら冒険を繰り広げる物語です。これはイスラム教の開祖ムハンマドの叔父にあたる将軍ウマルモヨの人形。イスラムの聖人に関する物語「ワヤン・メナク」で用いられるものです。

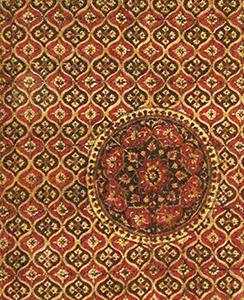

白木綿地立涌メダイヨン文様更紗(鬼手)(しろもめんじたてわくもんようさらさ おにで)

18世紀 北西インド

華麗なインド更紗。中央と四隅にはメダイヨンと呼ばれる大きな円形の花模様が表され、地の部分はつる草が伸びあがるかのような立涌(たてわく)模様のうちに花が収められています。これは18世紀にインドのグジャラート地方で染められた更紗の典型的なデザインです。その文様は木製のスタンプを用いて染められています。こうした作品をインドでは、テント用天蓋(キャノピー)や覆い布として使用しました。「鬼手」とはなんとも恐ろしい呼び方ですが、日本ではこうした手紡ぎのざっくりした木綿糸で織った更紗を、そのように呼びました。

つづいて本館特別2室です。

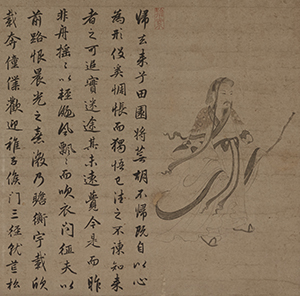

色紙三十六歌仙図屏風(しきしさんじゅうろっかせんずびょうぶ)(部分)

近衛信尹(このえのぶただ)、松花堂昭乗(しょうかどうしょうじょう)他筆

江戸時代・17世紀

山本達雄旧蔵品

三十六歌仙の図と和歌を記した色紙形36枚を貼り交ぜた屏風です。歌合形式で左右に分けて、左隻18枚、右隻18枚を配置しています。絵は本阿弥光悦筆、書は光悦10枚、小堀遠州10枚、烏丸光広5枚、松花堂昭乗5枚、近衞信尹6枚と伝称されています。

源信明図 三十六歌仙扁額の内(みなもとのさねあきらず さんじゅうろっかせんへんがのうち)

江戸時代・17世紀

伝住吉大社旧蔵

片岡音吾氏寄贈

左手を額にあて歌想を練る三十六歌仙の一人源信明を描くた作品。もとは36面あった歌仙扁額のうち、一枚が残ったものです。金銀泥で雲間の月や藤などを施した色紙形には流麗な筆致で「右 源信明朝臣 恋しさはおなしこゝろにあらすとも 今夜の月を君ミさらめや」と記されています。着衣や顔の描写の特徴などから江戸時代前期狩野派の作と考えられます。

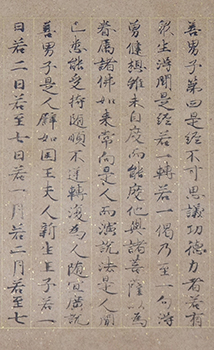

行書陶淵明帰去来図画賛軸(ぎょうしょとうえんめいききょらいずがさんじく)

詹仲和(せんちゅうか)筆

明時代・正徳7年(1512) 中国

詹仲和は、15世紀末から16世紀初頭にかけて、寧波・杭州で活躍した書画家。遣明使節団の中で文名が高く、日本にも諸種の作が舶載され、日明交流史を語る上で重要な文人です。本作では陶淵明(とうえんめい、365~427)の像に、行書で「帰去来辞」を揮毫しています。陶淵明像の白描風の筆線はなめらかで、部分的に施された淡彩、瞼・瞳に点じられた濃墨などに繊細な描法が認められます。王羲之、趙孟頫など伝統的な書法に範を求めた行書は、気品が漂い、筆画の細部にも実に細やかな神経が行き届いています。

玄奘三蔵像(げんじょうさんぞうぞう)

鎌倉時代・14世紀

山本達雄旧蔵品

西遊記のモデルとして有名な玄奘三蔵(三蔵法師)を描いた作品です。背中の大きな笈(おい)には多数の経典が積まれています。経文を唱えながら歩む旅姿の像としては、当館が所蔵するの重要文化財の玄奘三蔵像が有名ですが、この作品はそれとほぼ同様の図像で、彩色などもほぼ踏襲がされています。こうしたことからも、この姿は我が国においてある程度規範性を持った重要な姿であったと考えられるでしょう。玄奘三蔵を単独で描いた作品は類例がほとんどなく、極めて貴重な作例です。

重要文化財 准胝仏母像(じゅんていぶつもぞう)

平安時代・12世紀

准胝仏母は密教の胎蔵界曼荼羅(たいぞうかいまんだら)のなかに描かれるほとけです。過去無量の諸仏の母とされ、真言宗の醍醐寺流(だいごじりゅう)では観音のひとつとしても信仰されてきました。着衣の文様に注目してください。金箔を髪の毛ほどの細さに裁断して貼り付けた切金(きりかね)が用いられています。その繊細で優美な表現からは、平安時代の貴族達に好まれた仏画の美しさを偲ぶことができます。

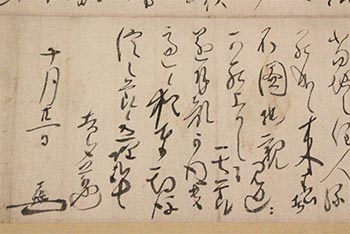

重要文化財 書状

藤原行成筆

平安時代・寛仁4年(1020)

藤原行成49歳の筆跡です。行成のものとしては唯一現存する書状であり、草名(そうみょう、花押の一種)が記されているのも本作のみです。自分が昇進したお祝いなのに来てくれない、と相手を責めている内容にも関わらず、端正な筆運びで、楷行草の配置や墨付(すみつき)の濃淡のバランスが絶妙なものとなっています。極めて格調の高い平安書跡の逸品です。

無量義経十功徳品第三断簡(愛知切) (むりょうぎきょうじゅうくどくほんだいさんだんかん あいちぎれ)

田中親美旧蔵

藤原行成筆と伝えられる写経の断簡で、古筆の研究・復元において大きな功績を残した田中親美の旧蔵品です。平安時代中期に書写された『無量義経(むりょうぎきょう)』の断簡であり、「丁字吹(ちょうじぶ)き」に金箔を散らした美しい料紙を使っています。丁子とはインドネシアが原産のスパイス、グローブのこと。粉末にしたグローブを漉き込んだ料紙からはよい香りが立ち上ったことでしょう。

雀の発心(すずめのほっしん)

室町時代~安土桃山時代・16世紀

美田悦子氏寄贈

室町時代以降愛好された御伽草子(おとぎぞうし)を描いた作例です。自らの子どもを蛇に食われた小藤太(ことうた)という雀が、多くの鳥たちと和歌を交わした末に出家し、念仏三昧の日々を送るという物語。縦の大きさが通常の半分程度の小型絵巻で、描かれた鳥たちの姿が何とも愛らしいです。ぜひ、近づいてじっくりご覧ください。

青花雲龍文方壺 (せいかうんりゅうもんほうこ)

中国・景徳鎮窯

明時代・嘉靖年間(1522~66年)

明の時代、16世紀の前半に景徳鎮窯で作られた作品です。当時景徳鎮窯では、大量の需要に応えるため、官から民間へ生産を委託する方法が採用されていました。その結果、この作品のように、官製を示す在銘の作品であっても、鈍いコバルトのものが見られるようになります。方形の壺は青銅器の方壺(ほうこ)に由来する形で、器壁は厚く、全体に歪みが生じています。頸に雷文、肩には如意頭を逆さにしたハート形の文様を巡らし、胴部に五爪の龍を2頭ずつ配しています。五爪の龍は皇帝の権威を示すものであったため、何の事情によるものか、爪を一枚ずつ削られた龍も見られます。探してみてください。

磨製石斧(ませいせきふ)

縄文時代(中期)・前3000~前2000年

東京都東久留米市出土

後沢昭範氏寄贈

縄文時代の磨製石斧には擦切(すりきり)、乳棒(にゅうぼう)状、定角(ていかく)式の三種があり、伐採具や木工具として用いられました。この作品は乳棒状磨製石斧と定角式磨製石斧です。前者は前期中葉以降には日本列島に広く分布し、後者は中期以降に作られ、後期以降には関東や中部地方で主要を占めました。

石山切(伊勢集)料紙(いしやまぎれ いせしゅう りょうし)

平安時代・天永3年(1112)頃

瀬津勲氏寄贈

「石山切」は、「本願寺本三十六人家集(ほんがんじぼんさんじゅうろくにんかしゅう)」(国宝、西本願寺所蔵)のうち、『貫之集下』および『伊勢集』が昭和4年(1929)に分割され、断簡となったものです。本作に墨書はないのですが、宮廷の紙屋院で製作した数少ない漉き返し紙(紙屋紙-上部の灰色部分―)を使っている点が貴重です。

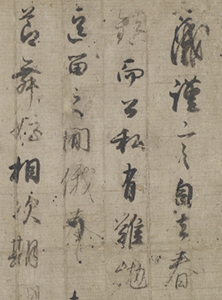

表野家伝来書状巻(ひょうのけでんらいしょじょうかん)(部分)

狩野探幽、高野山春深他筆

江戸時代・17世紀

表野篤氏寄贈

表野家は奈良県五條市に室町期よりつづく旧家で、江戸時代は代々医者であった家系です。表野家出身の高野山春深(こうやさん しゅんしん、阿闍梨道朝)は、狩野探幽に書を教えたことでも著名な人物。本書状巻は、春深と探幽、表野家当主・玄佐の交流のわかるもので、探幽自筆の書状も収めています。

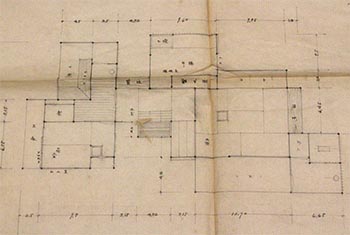

転合庵(てんごうあん)ほか茶室資料(部分)

江戸~昭和時代・19~20世紀

山岸直吉氏寄贈

トーハクの裏庭に転合庵というお茶室が保存されているのはご存知でしょうか。転合庵はかつて塩原氏が所蔵されていた折、関東大震災によって倒壊し、数奇屋大工・山岸家によって昭和5年(1930)に再建されました。本資料は、その再建時の関係資料や図面を含むもので、山岸家が関わった茶室の資料や、収集した茶室資料です。

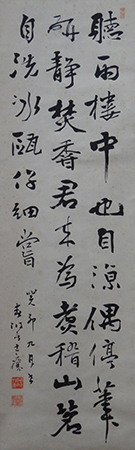

行書七言絶句(ぎょうしょしちごんぜっく)

西川春洞(にしかわしゅんどう)筆

明治36年(1903)

小山冨士夫氏寄贈

中国・宋時代の范成大(はんせいだい)や元時代の趙孟頫などの七言絶句を一幅に一首ずつ行書で揮毫した作品。六幅で一組となっており、今回はその中の一幅を展示しました。西川春洞は、同じく書家である西川寧(にしかわやすし、1902~89)の父で、徐三庚(じょさんこう)の篆書・隷書(れいしょ)に影響を受けながら金石文字(きんせきもじ)を学び、豊道春海(ぶんどうしゅんかい)らの弟子を輩出しました。

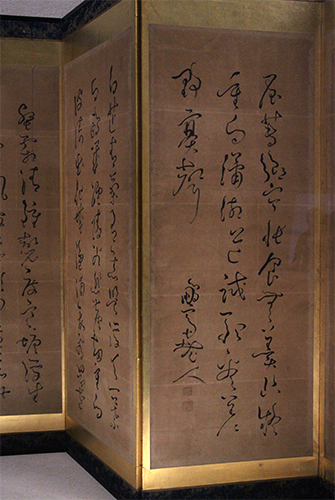

詩書屏風(ししょびょうぶ)(部分)

亀田鵬斎(かめだぼうさい)筆

江戸時代・文政6年(1822)

武部吉博氏寄贈

亀田鵬斎は江戸時代後期の儒学者。草書の七言絶句3句を右隻に、七言律詩3句を左隻に収めています。左隻の詩文の末には「鵬齋老人時年七十二」とあり、晩年の72歳の筆跡であることがわかります。豊潤な筆線で、自由に筆を動かすのは鵬斎の書の特徴です。

いかがでしたでしょうか。石器やインド細密画から建築図面まで、時代も地域も実に多彩な作品があらたにトーハクの仲間として加わりました。人類が築き上げてきた文化・芸術を総合的に把握し、保存し、そしてみなさんが見て・楽しみ・学んで頂くため、これらの作品もこれから研究や展示に活かされます。みなさんも是非間近でこれらの作品をご覧ください。そして、ホンモノを通じて文化を伝えていく大切さや、文化財が持つ力を感じとって頂き、こうして作品を収集し、展示するためには、何よりも皆さんの共感と理解が大切なのだということを知って頂ければと思います。

| 記事URL |

posted by 三田覚之(教育普及室研究員) at 2017年07月04日 (火)

こんにちは。教育普及室の川岸です。

今日は本館14室で開催中の特集「 日本の仮面 舞楽面・行道面」(2017年5月23日(火)~8月27日(日))で展示している舞楽面をご紹介します。

「舞楽面(ぶがくめん)ってなんだ・・・?」

と思われる方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

雅楽の一種で、舞を伴う「舞楽」に用いる仮面のことを「舞楽面」といいます。

日本には様々な芸能や、仮面が伝わっています。

そのなかでも、誇張した表現や、造形の工夫の面白さでは抜群なのが舞楽面。

伝統芸能で使った仮面なんて格式高そう、と食わず嫌いするのはもったいないもののひとつです。

どんなキャラクターなのかを想像しながら見ると楽しめますよ。

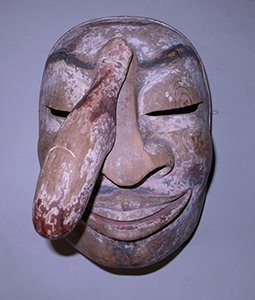

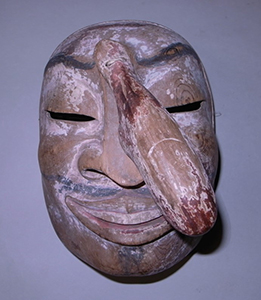

私のイチオシはこちら。「胡徳楽(ことくらく)」。

重要文化財 舞楽面 胡徳楽(ことくらく) 平安時代・永暦元年(1160) 奈良・手向山八幡宮蔵

何とも言えないいい表情をしています。

どんなキャラクターだと思いますか?

こたえは「よっぱらい」。

確かに赤ら顔で、目もとろんとしています。

こんなに気持ちよく酔えるなんて、きっといい人に違いありません。

胡徳楽の造形の特徴といえば「動く鼻」!

鼻を別に作り、紐でつないで動くようにしています。

「胡」とは中国では西方のペルシア人のことを指すとされます。

中国を含む東アジアの人はペルシア人の鼻の高さに驚いたのでしょうね。この面の鼻は誇張し過ぎですが。

酔っ払いらしさとともに、モデルが胡人であることも強調された造形です。

胡徳楽という曲はこの大きな鼻を左右に振り、酔っ払いが輪になって踊る、コミカルなストーリーなんです。

少し、身近に感じませんか?

次にこちら。「陵王(りょうおう)」です。

舞楽面 陵王 鎌倉時代・13~14世紀 和歌山・丹生都比売神社伝来 水野忠弘氏寄贈

頭上に龍を載せ、皺だらけで顎がブラブラしている奇妙な面です。

これは一体・・・?

勇猛な武将でありながら美貌の持ち主だった蘭陵王。6世紀後半の北斉(中国)の王です。

戦いに臨むとき、その美しい顔を隠すために、怪異な仮面をつけたという伝説があります。

美しすぎて、兵士たちが戦いに集中できなくなると困るからだそうです。

これはその蘭陵王役がつける仮面なんです。

実は「舞楽面 陵王」は目が上下に動きます。

そのための仕掛けを展示ではお見せできませんので、写真で紹介します。

両目の裏を、銅製の棒が渡り、その棒の端にはひもが見えます。

この紐は、ブラブラしている顎、吊り顎につながるのです。

つまり、顎が動くと目が動く、という仕組みです。

舞楽図(部分) 田中訥言筆 江戸時代・18世紀

この絵は江戸時代の絵師・田中訥言(たなかとつげん)が、異なる二つの舞楽を描いたもの。

画面左手、右手を振り上げ、左足を踏み上げているのが蘭陵王です。

演者の顎のずっと下のほうに、吊り顎が揺れています。きっと目も動いているはず。

絶世の美男子がつけた奇怪な仮面という設定にぴったりの、変わった表現です。

なぜこんな表現を思いついたのか、不思議ですね。

遠くからでは見えないだろうに・・・

こうして想像しながら見てください。

皆さんの想像を掻き立て、会話が弾む。そんな作品のひとつが舞楽面だと思います。

展示室にはほかにも、これをつけて舞うのはしんどいだろうな、と思わせる、人の顔よりずっとずっと大きな舞楽面や、今日はご紹介できなかった行道面なども展示されています。

あなたが好きなのはどの作品?

楽しみながら、お気に入りの仮面を探して下さい。

| 記事URL |

posted by 川岸瀬里(教育普及室研究員) at 2017年06月07日 (水)