1089ブログ

美術解剖学のことば 第3回「ベルリンの鷗外とユリウス・コールマン」

偶然ですが2012年は、森鷗外こと森林太郎(1862~1922)の生誕150年に当たります。

トーハクでは、帝室博物館(現在の東京国立博物館)の総長でもあった、 鷗外に関する展示が特集されます。

(東京国立博物館140周年特集陳列 「歴史資料 生誕150年 帝室博物館総長 森鴎外」 本館16室、2012年7月18日(水) ~ 2012年9月9日(日) )

このブログで紹介している特集陳列「美術解剖学 ―人のかたちの学び」(本館特別1室、2012年7月3日(火)~7月29日(日))では、医学を修めていた時期の、鷗外に関係した資料が展示されています。

画像はベルリンにある「森鷗外記念館」です。

僕は2002年9月にベルリン博物館調査の際に立ち寄ることができました。

鷗外は、明治17年(1884)夏から明治21年(1888)秋までドイツに留学しました。

ライプツィヒ、ドレスデン、ミュンヘンと所を移して、1887年にベルリンに移るのですが、

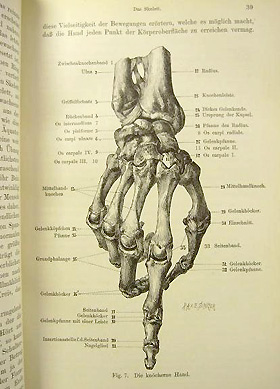

そこで1886年に出版されて間もない、ユリウス・コールマンの美術解剖学書

『Plastiche Anatomie』(1886初版)と出会い入手したのでは?と年期的な符合から想像できます。

このコールマンの書『Plastiche Anatomie』と内容的に多く一致している書が、

『鷗外全集著作篇 第二十九巻』に収められている、鷗外短著の『藝用解體學』(げいようかいたいがく)です。

本書は奥付を欠いて発行年不明ですが、明治30年前後に書かれたものとされています。

お待たせしました! 森鷗外の「美術解剖学のことば」を紹介します。

『藝用解體學』冒頭の記述より

形態学 Morphologieの一派は動物の形を講ず。

これに生育学 Entwickelungsgeschichteありて、

動物の身の発育の経歴を知らしめ(Ontogenesise:個体発生(史))、また解体学 Anatomieありて、

動物の身の恒の形を知らしむ。

人身の恒の形を講ずるに当たりて、人の形の根底を教え、

その経営したる部分を示すを解体総論 allgemeine Anatomieといひ、

人身の器を数えて、どの相連繋する状を説くを解体各論、

または叙述的解体学 spezielle oder deskriptive Anatomie:記述的解剖学といふ。

科学の未だ開けざる世に、先ず其端を開くは、総論にあらずして、各論なるべし。(後略)

※出典 『鷗外全集著作篇 第二十九巻』所収「藝用解體學」より一部改変

鷗外は直接の解剖をあまり重んじることはなかったといわれますが、

以上の記述から、大局的な視点で<美術解剖学>をとらえる姿勢を感じます。

おそらくこの見地はコールマンの述べるところと同じですが、

さらに続きを読み進むと、鷗外以前の、江戸時代の「蔵志」(山脇東洋)などの例をあげて、

「皆解体学各論の芽ばえと看做(かんさ)さるべきものなり」 と述べていて、

美術解剖学の範囲を超えて、鷗外のスケールの大きさ・教養の奥深さに身が震えてきます。

藝用解体学をば、西洋にて造形的解体学 Plastiche Anatomie といふ。

その應に説くべきところは、審美学 Ästhetik の上より価ありと認めらるべき人身の形なり。

この学を講じて直に益を得るものは技術家なり。

これに次ぎては、骨董家、技術史家など皆これを学びて多少の益を享けむ。

※出典 『鷗外全集著作篇 第二十九巻』所収「藝用解體學」より一部改変

鷗外は東京美術学校で美術解剖学、考古学、美学・美術史を講義した時期もあります。

ドイツ仕込みの哲学的であり文学的ともいえる教育内容は、後に紹介する、

ポール・リッシェ等フランス流の美術解剖学に学んだ久米桂一郎とは趣の違いを感じます。

▼おまけ

森鷗外「藝用解體學」を収める『鷗外全集著作篇 第二十九巻』は、

トーハク・資料館にて読むことができます。

(閉架図書につき、閲覧受付カウンターにておたずねください)

そのほか鷗外が帝室博物館総長兼図書頭であった時代のしごとである、

『鷗外自筆帝室博物館蔵書解題』を閲覧することができます。(こちらは開架図書です)

| 記事URL |

posted by 木下史青(デザイン室長) at 2012年07月09日 (月)

まず初回は、黒田清輝(1866-1924)の言葉から紹介したいと思います。

黒田が留学先のパリから日本の義母に宛てた手紙には、

美術解剖学やヌードデッサンについての記述が残っています。

義父宛には「一筆啓上仕候・・・」の文語調の手紙で、

義母宛には平易な文章をひらがなで綴っていますが、

かえってその表現が美術解剖学の「本質」を突く、

率直な思いが表われていて味わい深ものがあります。

明治22(1889)年1月17日附 パリ發信 母宛 封書

この頃は絵の大学校(=エコール・デ・ボザール)の講釈を聞きに、一週間に二度ずつ行きます。

人の骨組みや肉や筋などのお話しにてまことに面白いことでございます。

本当の人の死骸をそこに据えて置いて、

そうして肉などを引っ張り出して講釈をするのですから、中々良く解ります。

初めて人の死骸の半分皮の剥いであるのを見たときには、

なんだかいやな心持ちがいたしましたけれども、

二度も見ましたら、もう何とも無いようになりました。

死んでいる人間を、いやどんな動物でも解剖して、その仕組みを見るということは、

皮を剥ぎ、ナイフやメスを使って「切ら」なければなりません。

それは一見怖いような、気持ちが悪いような気もしますが、

黒田が母への手紙に書いているように、「二度も見ましたら、もう何とも無いようになりました。」

僕は黒田のその言葉に、アーティストとしての生まれ持った素養、光るものを感じます。

正しく対象を「見ること」、そして木炭や絵筆をとって「画面を切る=描くこと」、

その「痕跡」として残された画面が、

美術作品としていま私たちの目に訴えかけるものを残しています。

解剖学実習 1987年2月

東京藝術大学の美術解剖学で、4名のグループで3日間の実習を行いました。

ウサギを解剖して、足の骨・筋肉・腱の構造を観察しているところです。

明治22(1889)年5月3日附 パリ發信 母宛 封書

(前略)久米さんの知っておる人が、近々のうちに日本へ帰るそうですから、

その便から私が学校で描いた絵を送ってあげます。

昨年中から今年にかけて描いたのです。みんな男や女の裸んぼです。(中・後略)

出典:『黑田淸輝日記 第一巻』 昭和四十一年七発行 中央公論美術出版

※元文はひらがなだが、漢字かな混じり文に直した。

※文中の「久米さん」は久米桂一郎のこと。

※元文では「はだかぼ」だが、ここでは「裸んぼ」と表現した。

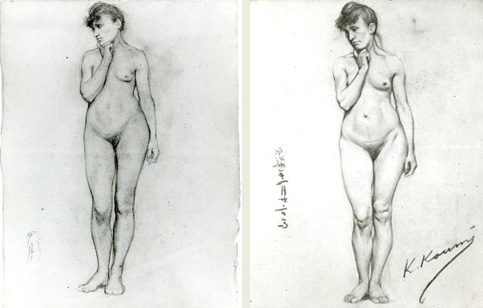

黒田清輝が、1877年のパリで残した「裸んぼ=裸婦・裸体」のデッサンは、

いまトーハクの特集陳列「美術解剖学 -人のかたちの学び」で展示されています。

盟友 久米桂一郎の同モデル・同ポーズの「裸んぼ」と合わせてご覧ください。

(左) 裸婦習作 黒田清輝筆 明治20年(1887)

(右) 裸婦習作 久米桂一郎筆 明治20年(1887) 東京・久米美術館蔵

(いずれも2012年7月3日(火)~2012年7月29日(日)展示)

| 記事URL |

posted by 木下史青(デザイン室長) at 2012年07月04日 (水)

「美術解剖学 ―人のかたちの学び」(2012年7月3日(火)~2012年7月29日(日))が、

トーハクの特集陳列として開催されることは、

東京国立博物館が所蔵する美術解剖学資料を公開するチャンスであるとともに、

関連資料をお持ちの所蔵者・美術館の作品と、系統的にまたは対置してみることで、

相互の価値を際立たせて見ることができる、たいへん貴重な機会といえるでしょう。

僕が芸大1年生だった19歳の時に、

初めて「美術解剖学」の講義を聴いてからすでに27年の時間が過ぎましたが、

いまだその学びの奥行きに驚かされ、その興味は広がるばかりなのです。

さてこの1089ブログでは、「美術解剖学のことば」と題して、

「びじゅつかいぼうがく」とは何だ? そんな学問があるのか?

そんな疑問に、少しでもお答えしたいと思って、連載を試みることにしました。

美術を解剖するのか、美術のための解剖学なのか・・・そんな疑問もあるでしょう。

あるいは「解剖学」なんてキモチ悪いじゃない!という、あなたやあなたのために、

美術解剖学の先人たち、そして今回の展示に関係するような、

「ことば」の数々を紹介してみたいと思います。

登場するのは、

明治の文豪、医者であり、帝室博物館(東京国立博物館の前身)の総長でもあった森林太郎(鷗外)と、

東京美術学校で「美術解剖学」を長年にわたって教えた久米桂一郎、

そしてトーハクの黒田記念館でも知られ、近代絵画の巨匠とうたわれる、

黒田清輝の「ことば」を紹介してみたいと思います。

人体の美術解剖学 芸術家及び芸術愛好家の手引書 ユリウス・コールマン著 1886年出版(初版) 個人蔵

Plastische Anatomie des menschlichen Korpers, By Julius Kollmann, 1886 (Private collection )

(2012年7月3日(火)~2012年7月29日(日)展示 )

「美術解剖学の門」をくぐることで、少し違う美術の見方に気付くかもしれません。

まず初回は、黒田清輝の言葉から...(つづく)

| 記事URL |

posted by 木下史青(デザイン室長) at 2012年06月28日 (木)

台東区立書道博物館の連携企画「呉昌碩の書・画・印」(2011年9月13日(火)~11月6日(日))は好評のうちに閉幕いたしました。展示をより深くお楽しみいただくための連載企画としてお届けしていたこの連載ブログも、いよいよ最終回の第8回です。

多くの日本人と親交した呉昌碩にとって、長尾雨山(1864~1942)との交友は格別の意味合いがあったように思われます。

明治21年(1888)東京帝国大学を卒業し、教員や新聞記者として活躍していた長尾雨山は、図らずも教科書疑獄事件に巻き込まれ、明治36年(1903)日本を脱出、大正3年(1914)12月まで、12年の長きにわたって上海に滞在しました。

民国元年(1912)上海に転居した呉昌碩は、長尾雨山の近隣に居を構え、長尾雨山が帰国するまでの3年間にわたって親交します。2人は詩文を応酬し、芸を談じ文を論じ、忘年の交わりを結びました。長尾雨山が日本に帰国した後も、2人は書簡を交わします。

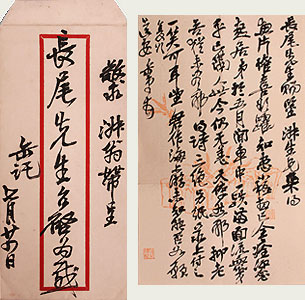

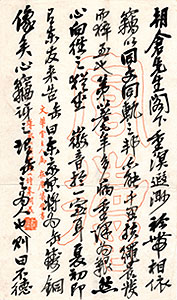

5月某日、呉昌碩が乗った人力車は、上海南京路の先施公司の門で電車に接触。人力車は横転し、82歳の呉昌碩は地面に投げ出され、顔面が血だらけになってしまいます。周囲の人々は、あわやこれが最後かと気をもみましたが、医師の診察の結果、幸いにも傷は浅く内傷のないことが分かりました。図1は、その時の出来事を「一趺」と題した3首の七言絶句にまとめた詩箋です。大怪我をした2ヶ月後、呉昌碩は早くも近況を伝える詩を長尾雨山にあてて書き記しているのです。

図1 長尾雨山宛書簡・同封筒 呉昌碩筆 中華民国・民国14年(1925)82歳 京都国立博物館蔵

(展示予定は未定)

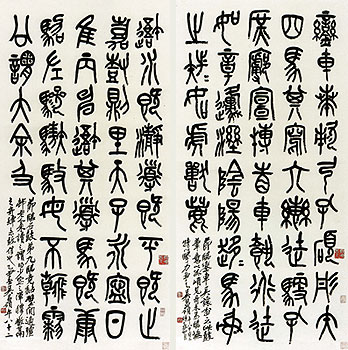

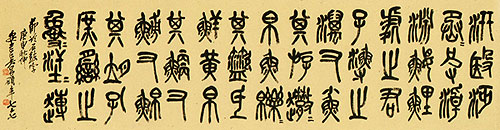

80代を迎えた呉昌碩の書画の特徴は、老練の粘り強い含蓄ある筆致と、何ものにもとらわれない闊達さにあると言えるでしょう。82歳の4月に石鼓文を臨書した図2は、70代の作例に比べると、文字の恰幅が広く、筆力は雄渾で、気力の充実したさまが窺えます。

図2 臨石鼓文軸 呉昌碩筆 中華民国・民国14年(1925)82歳 林宗毅氏寄贈 東京国立博物館蔵

(展示予定は未定)

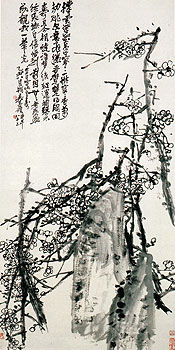

図3は同年の8月、誕生日を迎えた呉昌碩が、自らを寿いで得意の梅を描いた興味深い作品です。

図3 墨梅自寿図 呉昌碩筆 中華民国・民国14年(1925)82歳 青山杉雨氏寄贈 東京国立博物館蔵

(展示予定は未定)

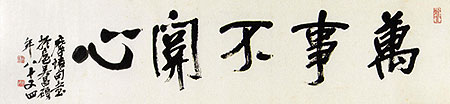

王維の詩の1句「万事不関心」を行書で揮毫した図4は、民国16年(1927)、84歳の作。呉昌碩の書の真骨頂は、石鼓文に根差した篆書にあると言えますが、行草書にも尽きせぬ魅力があります。とりわけこの横披は、最晩年にたどり着いた呉昌碩の境地をよく表した、年齢を全く感じさせない力作です。

図4 行書王維五言句横披 呉昌碩筆 中華民国・民国16年(1927)84歳 個人蔵

(展示予定は未定)

陰暦の11月4日、呉昌碩は中風を発して昏睡状態となり、11月6日、上海の寓居に逝去しました。

| 記事URL |

posted by 富田淳(列品管理課長) at 2011年11月10日 (木)

台東区立書道博物館の連携企画「呉昌碩の書・画・印」(~2011年11月6日(日))をより深くお楽しみいただくための連載企画をお届けします。 今日は第7回目です。

呉昌碩にとって70歳は、地位も名誉も獲得した、いわば上り詰めた年でした。

この年、西泠印社の社長に就任、篆刻界のトップに立ちます。それにともない、名声を博した呉昌碩の書画篆刻を求める人たちが日に日に多くなっていきました。詩文や碑文を揮毫し、中国歴代の名品には跋文を記し、印を刻し、印譜をつくり、画の制作に没頭。それはまさに自らが望んでいた、書・画・印の世界のみに生きる暮らしでした。はたから見れば、芸術家として順風満帆な人生を歩んでいるように思えるでしょう。しかし呉昌碩自身は、この状況に精神的な重圧を感じていたようです。

ちょうどこの頃、呉昌碩の妻・施酒(ししゅ)の病状が思わしくなく、治療費や薬代が必要でした。また2人の息子、呉涵(ごかん)と呉東邁(ごとうまい)が多額の借金を抱えてもいました。

呉昌碩が友人の沈石友(しんせきゆう)に宛てた手紙に、以下のような一文があります。

金揮潤筆償児債、紙録単方療婦疴。

(金は潤筆をふるって児の債をつぐない、紙は単方を録して婦の病を療す)

呉昌碩は、書画の潤筆料で我が子の負債を返済し、夫人の医療費をまかなっていたのです。

実は呉昌碩自身も、この頃耳がよく聞こえず、足も不自由な状態でしたので、肉体的にも大きな負担を強いられていました。そのような中での作品制作でしたから、相当なプレッシャーを感じながら、良い作品を数多くつくらなければならないという状況に追い込まれていきます。

しかし人間は、窮地に立たされると思わぬ実力を発揮し、エネルギッシュな作品を生み出すこともあります。呉昌碩の70代がまさにそれであり、彼の生涯を通じて、最も作品数が多く、また最も脂ののった優品が多い時期でもありました。

臨石鼓文額 呉昌碩筆 中華民国9年(1920)77歳 台東区立朝倉彫塑館蔵

(~11月6日(日) 書道博物館にて展示)

特に書においてはその傾向が顕著で、石鼓文の書風を基盤とした、呉昌碩独自の書風が形成されます。篆書の作品は、少し右上がりで、文字の重心が高く、脚が長くて、キュッと引き締まった字形を特徴とします。また行草書においても、石鼓文から得た筆意で書かれ、鋭さと張りのある力強い線質の作品が多くみられます。思わず臨書をしたくなるような、とても魅力的な字姿です。

朝倉文夫宛書簡(部分) 呉昌碩筆 中華民国10年(1921)78歳 台東区立朝倉彫塑館蔵

(~11月6日(日)まで台東区立書道博物館にて展示)

画もまた、石鼓文の臨書から学び得た、動きのある線を用いて、二次元的に描写するのではなく、立体的な表現で自在に構成されています。呉昌碩の絶妙なバランス感覚と自由な感性とがうまく融合した作品群です。

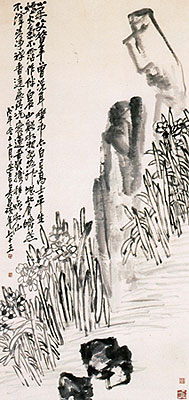

水仙怪石図 呉昌碩筆 中華民国7年(1918)75歳 青山慶示氏寄贈・東京国立博物館蔵

(展示予定は未定)

78歳時の呉昌碩胸像を制作し、それを契機に呉昌碩書画のファンになった朝倉文夫は、呉昌碩作品について、「76、77、78の3年間が最も高潮に達して、全力を発揮した時期」と述懐しており、朝倉自身もまた、その頃の作品を好んで収集しています。

印は、呉昌碩篆刻の集大成である『缶廬印存(ふろいんそん)』を出版したことが大きな成果です。

「鍾善廉」(『缶廬印存』所収) 呉昌碩作

中華民国4年(1915)72歳 小林斗盦氏寄贈・東京国立博物館蔵

(『缶廬印存』は~11月6日(日)まで東京国立博物館にて展示)

この印譜集は、30代から70代にかけて制作された印が収録されています。70代の印は、若い頃から苦心して追い求めてきた漢印の趣にたどり着き、古拙の味わいが十分に感じられる作品です。篆刻界の頂点に立った呉昌碩にとって、印への重圧は特別なものがあったことでしょう。

これら70代の書・画・印は、苦難の中で力を奮い立たせて作り上げた、呉昌碩芸術の境地といえるかもしれません。

講演会「呉昌碩の書・画・印」 平成館 大講堂 2011年11月5日(土) 13:30~15:00

※当日受付

| 記事URL |

posted by 鍋島稲子(台東区立書道博物館) at 2011年11月04日 (金)