1089ブログ

特集「創建400年記念 寛永寺」で味わう、上野の江戸文化(後編)

本館特別1室・特別2室では現在、特集「創建400年記念 寛永寺」を開催しています。

特別1室の第1~3章について前編ブログでご紹介しましたが、今回の後編ブログでは特別2室の第4~6章を見ていきましょう。

(注)会場は撮影不可となっております

第4章展示風景

第4章「徳川家の祈祷寺・菩提寺 近世仏教の造形」

寛永寺は、建立当初は徳川幕府や天下万民の安泰を祈る祈祷寺でしたが、3代将軍家光から4代将軍家綱の時にかけて、将軍家の菩提寺も兼ねるようになりました。また、寛永寺には6人の将軍と御台所などが葬られています。この章では、徳川将軍家ゆかりの寺院にふさわしい端正な造形を見せる仏画や仏像、仏具などをご覧いただけます。

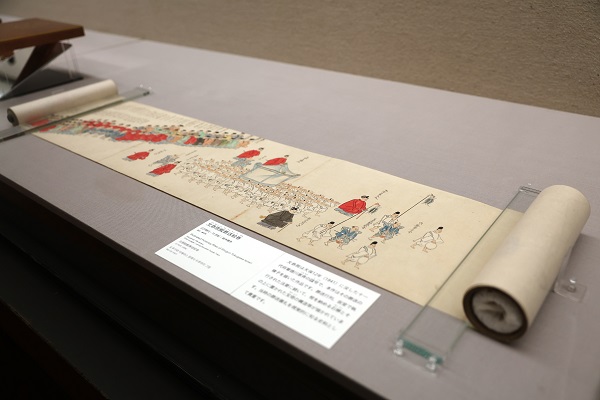

文恭院殿葬送絵巻(ぶんきょういんでんそうそうえまき)

江戸時代・19世紀 東京・春性院蔵

文恭院は天保12年(1841)閏正月(うるうしょうがつ)7日に没した11代将軍家斉の諡号(しごう)で、本作品はその葬送の様子を描いています。

観音菩薩立像(かんのんぼさつりゅうぞう)

鎌倉時代・13世紀 東京・寛永寺蔵

上野の山から不忍池に臨む清水観音堂は、京都東山の清水寺を模したお堂で、天海により建立されました。本尊の千手観音像も清水寺から迎えられました。本尊の右側に本像が安置されています。整った優美なプロポーションが大変美しいです。

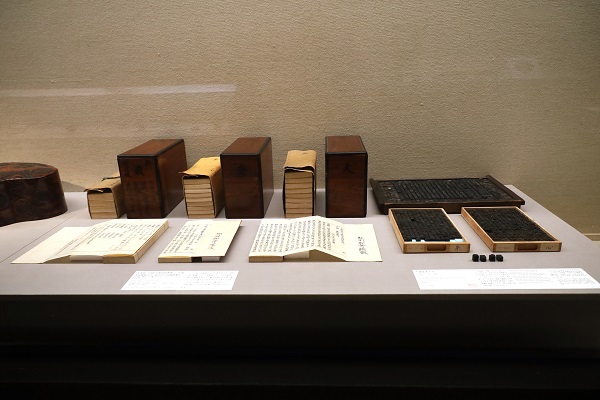

右:説相箱(せっそうばこ) 左:戒体箱(かいたいばこ)

ともに江戸時代・17~18世紀 東京・寛永寺蔵

寛永寺所蔵の美麗な仏具も多くご覧いただけます。

第5章「博物館とのつながり 博物館構内出土品」

当館の建っている場所には、かつて寛永寺の本坊がありました。本坊とは住職の居住する建物のことで、広い敷地の中にさまざまな用途の部屋をもった大きな建物がありました。この章では、当館の構内から発掘された焼塩壺や抹茶茶碗などを展示しており、当時の本坊での生活を垣間見ることができます。

第5章の展示風景

焼塩壺 焼塩壺蓋(やきしおつぼ やきしおつぼふた)

東京都台東区上野公園 東京国立博物館構内出土 江戸時代・17~18 世紀 東京国立博物館蔵

焼塩壺の中には、にがり成分を含んだ粗塩が詰められ、使用の際に壺ごと火に入れることで、苦味が抜けた焼塩をつくっていました。これらの焼塩壺が発掘された場所は、かつて寛永寺本坊の調理に関係する部屋があった場所であることが今回の展示に際しての調査でわかりました。

安土桃山~江戸時代・16~17世紀 東京・円珠院蔵

千葉・国立歴史民俗博物館の「醍醐花見図屛風」と一連のものであったといわれています。

江戸時代・17世紀

江戸時代・寛永14年~慶安元年(1637~48)刊

ともに東京・寛永寺蔵

天下三銘石之一 「黒髪山」(てんかさんめいせきのいち くろかみやま)

江戸時代・17世紀 東京・寛永寺蔵

黒髪山縁起絵巻(くろかみやまえんぎえまき)

鍬形蕙斎筆 江戸時代・文化10年(1813) 東京・寛永寺蔵

当時一流の9人の文化人が「黒髪山」を鑑賞する様子が描かれています。

徳川慶喜筆 明治時代・19世紀 東京・護国院蔵

本特集は8月31日(日)まで開催しています。その期間、当館から寛永寺に一番近い西門から退出していただけるようにもしていますので、展示をご覧になったあと、寛永寺まで足を延ばしていただく際に、是非ご利用ください。

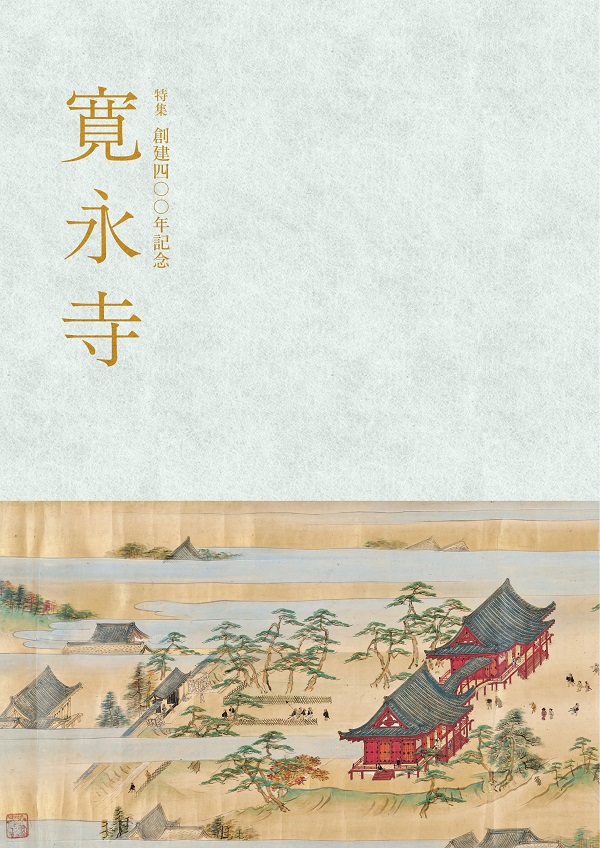

公式図録販売中

本特集の公式図録をミュージアムショップで販売しています。作品のカラー図版やコラムのほか、江戸時代の寛永寺の地図上に現在の上野公園の主な施設を記載した「重ね地図」も掲載。上野ファン必携の一冊です。

特集「創建400年記念 寛永寺」

編集・発行:東京国立博物館

定価:1,210円(税込)

全36ページ(オールカラー)

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、彫刻、書跡、考古、特集・特別公開、工芸

| 記事URL |

posted by 沖松健次郎(列品管理課長)、長谷川悠(出版企画室) at 2025年08月05日 (火)

東京国立博物館に就職して間もない6月のある夜、一人展示準備のため収蔵庫で埴輪を探している時であった。

すわ、収蔵庫に五月人形か。いやいや、よく見ると凛々しい武者姿の埴輪ではないか。

武人埴輪模型 吉田白嶺作 大正元年(1912年)

弓取るものが左右に一対、矛取るが左右に一対、合わせて四個一組で揃いとなる。東京国立博物館所蔵品は左手に矛取るものを欠いている。

(注)特別展「はにわ」出品予定

後日、先輩に聞いたところ明治天皇の御陵(京都府京都市 伏見桃山陵)に奉献された埴輪「御陵鎮護の神将」と同じ型で作られたものという。

某研究会の連絡誌に、この埴輪にかかる記述があったことを思い出して読み返し、関連する文献などを集めた。この埴輪の制作にあたっては東京帝室博物館(現:東京国立博物館)歴史部のスタッフが監修に携わり、当館の収蔵品の修復や模造品の制作を担った彫刻家の吉田白嶺が手掛けた。

このような縁もあって当館に伝来されたものだと知ったところで、いったんこのときの熱(好奇心)は去っていった。

それから十数年の時が過ぎ、東京国立博物館で埴輪をテーマにした特別展を開催すると聞く。再度発熱した。

特別展の担当者を捕まえ、展示する意図や意義を説明して(いや、ワガママを言って)何とか出品作品に加えてもらった。

そして保存科学課のスタッフには、展示や輸送のための応急処理(X線CT撮影や接合)もお願いした。

応急修理前のX線CT撮影

埴輪「御陵鎮護の神将」は型作りによる頭・胴部・脚部・台座というように分割成形されている。胴部と脚部の継ぎ目で外れていたため状態を確認し、今回の展示に合わせ接合、修理した。

一人現地調査と意気込んで伏見桃山陵へも足を運んだ。

木々の間に白く伸びる参道、御陵から眺める宇治の景色、そして230段にも及ぶ大階段。

時折、本来の目的を忘れてしまうほどの御陵の清々しさに気を取られながらの調査、ただただ気持ちがよかった。そして、この陵(みささぎ)の墳丘のなかに納められた埴輪と古墳時代の墳丘に樹立された埴輪との差異に一人思いを巡らせた。

玉砂利と杉並木が美しい参道

宇治の景色

230段に及ぶ大階段

上が円形で下が方形の御陵

明治天皇の大喪にかかる記録を調べるために国立公文書館に出かけ、当時の世相を知るために当時の雑誌や新聞記事をあさり、また絵葉書などの記念品を集めるために某オークションサイトにも手を出した。この頃には、またいつもの熱病にかかったのかと同僚はきっと呆れていたに違いない。

参拝記念の人形

参拝記念の絵葉書

1918年(大正7年)以降に印刷された参拝記念の絵葉書の包みにも埴輪「御陵鎮護の神将」があしらわれている。一定期間、この「埴輪」が当時の人々に関心を持たれていたことが分かる。

私は埴輪、ましてや古墳時代を専門にしているわけではない。一考古学者としてモノがどういう目的で作られ、そのモノが当時の人々にどう受け入れられ、そして後世の人がそれをどう考えるのか、ということが気になってしかたがないのだ。本展の担当者でもない一研究員でさえ「はにわ熱」にかかれば、この始末である。ましてや担当者であったならば。

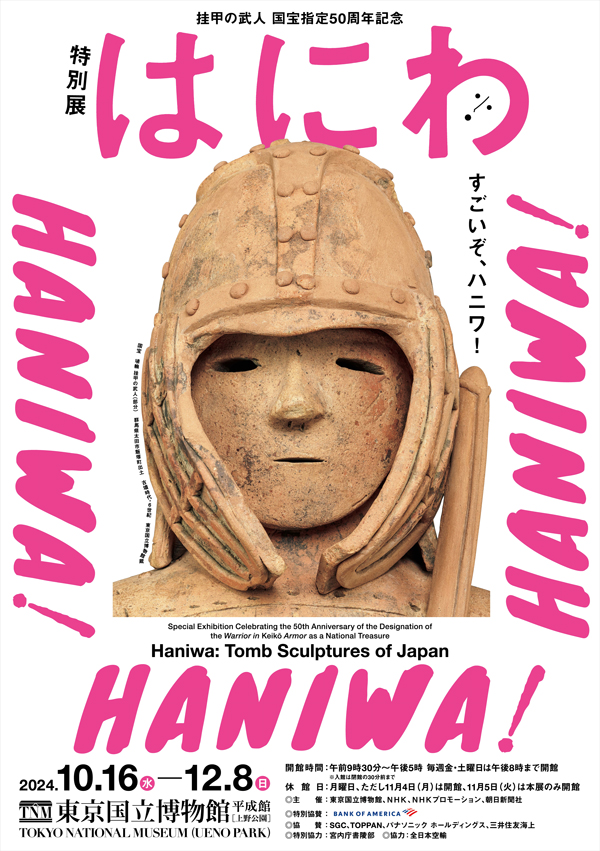

この夏の暑さを上回る熱量で担当者が準備を進めている特別展「はにわ」(2024年10月16日(水)~12月8日(日)、平成館 特別展示室)が、間もなく開幕を迎える。

ぜひ楽しみに待っていてほしい。そして一人でも多くの方々にこの「はにわ熱」を存分に味わってほしいと願っている。

| 記事URL |

posted by 品川欣也(学芸企画部海外展室長) at 2024年09月27日 (金)

特別展「はにわ」(2024年10月16日(水)~12月8日(日)、平成館 特別展示室)を担当しております、主任研究員の河野正訓です。

古墳時代が専門で、普段は埴輪など古墳時代の作品(遺物)のお世話係をしています。

今回の特別展「はにわ」では、チーフを務めるとともに、主に群馬県方面を担当しています。

そのため、ご出品いただくための調整や、東京国立博物館や巡回する九州国立博物館へ作品を安全に輸送する事前調査のため、何度も群馬県に通いました。

前々から思っていたのですが、その事前調査で改めて感じたのは、群馬県の埴輪熱がすごいことです!

ほとんどの博物館で埴輪が展示され、かつ埴輪の展示スペースはかなりのウェイトを占めています。

例えば、群馬県立歴史博物館では、常設展示の入口を入ってすぐに、群馬県高崎市の綿貫観音山(わたぬきかんのんやま)古墳出土品が一括して展示されている部屋があります。

群馬県立歴史博物館の展示室内(河野正訓撮影)

実はこの空間にあるものすべて国宝なのです!豪華な展示室です。

ここで一つ、重大発表をします。

このたび、国宝の綿貫観音山古墳出土品一括のうち、6件の作品をご出品いただくことが決定しました!

ほとんど県外にも出品されたことがない作品なので、今回の特別展「はにわ」はとても貴重な機会です。

その中から、「埴輪 挂甲の武人」をご紹介したいと思います。

国宝 埴輪 挂甲の武人

群馬県高崎市 綿貫観音山古墳出土 古墳時代・6世紀 京都・文化庁蔵(群馬県立歴史博物館保管)

(注)特別展「はにわ」出品予定

綿貫観音山古墳の「埴輪 挂甲の武人」は、全身に防具を装着しています。特に注目してほしいのは頭です。

パイナップルのような突起付冑(異形冑)を装着しており、かなり珍しいです。この冑は朝鮮半島で類例が確認されており、綿貫観音山古墳からはよく似た鉄製冑が横穴式石室内から出土しています。そのため、この武人は亡くなった王(被葬者)を表現した埴輪ではないかと考える研究者もいます。

「埴輪 挂甲の武人」といえば、東京国立博物館所蔵の国宝の埴輪 (群馬県太田市飯塚町出土)が有名です。

今回の特別展「はにわ」では、国宝「埴輪 挂甲の武人」とよく似た4体の兄弟埴輪が国内外から集結するまたとない機会となっています。

史上初!「埴輪 挂甲の武人」5体勢揃い!

この綿貫観音山古墳の「埴輪 挂甲の武人」が国宝になったのは令和2(2020)年9月です。この新旧の国宝が、今回の特別展「はにわ」で共演します。貴重な機会をお見逃しなく。

さて、綿貫観音山古墳は群馬県立歴史博物館から歩いて行ける距離にあります。史跡公園となっておりますので、古墳に登り、石室を観察することもできます。

群馬県は古墳大国や古墳王国と呼ばれるほど、たくさんの古墳が造られました。公園として県民に愛され、観光地としても多くの人が訪れます。

また、県内各地の博物館や資料館では古墳時代の展示が充実しています。

群馬県高崎市の綿貫観音山古墳(河野正訓撮影)

群馬県内の古墳をいくつか紹介します。

藤岡市では、近畿地方の影響を直接受けたかのような精巧な5世紀の埴輪が出土した、白石稲荷山(しろいしいなりやま)古墳が有名です。古墳の近くには藤岡歴史館があります。

群馬県藤岡市の白石稲荷山古墳(河野正訓撮影)

高崎市では、日本を代表する古墳の一つ、保渡田八幡塚(ほどたはちまんづか)古墳があります。復元された姿は、古墳時代当時の光景を眼前にみせてくれます。

とりわけ、古墳の堤の上に埴輪群像のレプリカが置かれており、圧巻です。古墳の横には、かみつけの里博物館があります。

群馬県高崎市の保渡田八幡塚古墳(河野正訓撮影)

前橋市でおすすめの古墳は、大室(おおむろ)古墳群です。大室古墳群の中でも前二子(まえふたご)古墳と後二子(うしろふたご)古墳では横穴式石室内を見学できますし、中二子(なかふたご)古墳や小二子(しょうふたご)古墳にはレプリカの埴輪が立っています。古墳群内にある大室はにわ館には、大室古墳群からの出土品のほか、前橋市民によって製作された復元埴輪が数多く展示されています。

なお、粕川歴史民俗資料館でも埴輪を展示しています。

群馬県前橋市の中二子古墳(河野正訓撮影)

伊勢崎市でおすすめの古墳は、赤堀茶臼山(あかぼりちゃうすやま)古墳です。東京帝室博物館に勤務した考古学者・後藤守一(ごとう しゅいち)を中心に発掘がされ、家形埴輪をはじめ数多くの埴輪が見つかっています。

なお、古墳に行くために、細い道を通ります。かろうじて車でも行けるのですが、運転にはお気を付けください。

古墳からは離れていますが、伊勢崎市には相川考古館をはじめ、赤堀歴史民俗資料館でも埴輪を数多く展示しています。

群馬県伊勢崎市の赤堀茶臼山古墳(河野正訓撮影)

最後に、太田市でおすすめの古墳は、東日本最大規模の太田天神山(おおたてんじんやま)古墳と言いたいところですが、あえて塚廻(つかまわり)古墳群第4号古墳を紹介します。

発掘調査の成果から、帆立貝式古墳に埴輪群像のレプリカが置かれており、見応えがあります。塚廻古墳群出土の埴輪は、群馬県立歴史博物館に多く展示されています。

また、太田市の埴輪は、とりわけ新田荘歴史資料館で見学することができます。

群馬県太田市の塚廻古墳群第4号古墳(河野正訓撮影)

このように、群馬県には魅力的な古墳がたくさんあり、出土した埴輪は博物館や資料館で見学することができます。ここで紹介した以外にも見学可能な古墳や、埴輪を展示している博物館・資料館がたくさんあります。さすが古墳王国!

ぜひ群馬県を訪れていただき、日中は古墳や博物館に足を運んで、疲れたら夜は伊香保温泉や水上温泉などの温泉宿に宿泊してみてはいかがでしょうか。

なお、夏場の古墳巡りは熱中症にくれぐれもお気を付けください。

10月16日(水)から始まる特別展「はにわ」では、群馬の古墳から出土した様々な埴輪をはじめ、全国約50か所の所蔵・保管先から個性豊かな埴輪が一堂に会します。

開幕まで残り2か月を切りました。東京国立博物館では約半世紀ぶりとなるはにわ展に、ぜひご注目ください!

| 記事URL |

posted by 河野正訓(学芸研究部調査研究課考古室主任研究員) at 2024年08月20日 (火)

シアトルには雨がよく似合う。

約9時間のフライトの後、霧雨煙るタコマ国際空港に私が降り立ったのは、2024年2月21日2時半過ぎのことだった。晴れていれば雪を頂いたマウント・レーニア(タコマ富士)が拝めるはずだったが、陰鬱な冬空が広がっているばかり。しかも、入国審査は長蛇の列だ。

「渡航目的は?」

「旅行です。」

ところが、これで済まなかった。どこに泊まるのか、米国内に友人はいるのか、はてはお土産には何を持ってきたのか…

どうやら2017年に私がイランへ入国してから、アメリカ入国にビザが必要となったために、要注意人物と見られているのかもしれない。

入国に1時間を要した後、LLR(Link Light Rail)に約1時間揺られてダウンタウンに降り立った。波しぶきのかかるパイク・プレイスのベンチに座り、クラムチャウダーをテイクアウトして海鳥と一緒にようやく食事にありつくと、長旅の疲れもあってそのまま眠ってしまった。

はっと気が付くと、ボランティア・パークのシアトルアジア美術館前に立っていた。

シアトルアジア美術館の前で

アール・デコ様式で、大恐慌直後の1933年に建てられたシアトル美術館の原点だ。1991年にダウンタウンに新築されたシアトル美術館、2007年にオープンしたウォーターフロントのオリンピック彫刻公園とともに、市民の誇りでもある。

2020年にリニューアルされた展示は、アジアの多様な歴史、地理を一括りにせず、国境ではなく文化の繋がりを重視した比較文化的なテーマ設定が売りである。

たとえば、「テキストとイメージ」展示室では、宗教美術における「詩」「書」「画」の相互作用を東アジアとイスラームで比較する。俵屋宗達と本阿弥光悦の合作「鹿下絵新古今和歌巻断簡」とイスラーム・カリグラフィーの流麗なクルアーンが近くに展示され、アジアの書の幅広さを実感させる仕掛けである。「自然界を描く」展示室では、都路華香の屛風が中国や日本の文人画と対比されている。

このような、日本の美術館ではあまり見られない大胆な試みは、日本美術、アジア美術に日頃触れることの少ないシアトル市民へダイレクトにその魅力を訴えかけるための、シアトルアジア美術館独自の挑戦なのだ。むろん、この斬新な展示手法は全米だけでなく世界中から注目された。

ところが、間もなく閉館の憂き目にあう。

パンデミックである。

一年以上にわたる休館を経て、再開できたのは2021年5月だった。

重厚な入口を入るとフラー・ガーデン・コートが広がる。初代館長・フラー博士の名を冠した明るい空間だ。その左側に「アジア美術の果てしなき物語」展示室がある。

縄文時代の土偶、古墳時代の腕輪型石製品、古代朝鮮半島の加耶の形象土器の展示ケースに交じって、「彼」はすっくと立っていた。

群馬県太田市で出土し、約60年前にシアトルに渡った「埴輪 挂甲の武人」(シアトル美術館では「Haniwa Warrior Figure」)である。

埴輪 挂甲の武人

群馬県太田市出土 古墳時代・6世紀 アメリカ・シアトル美術館蔵

約60年間シアトルにいた「兄弟埴輪」

(注)特別展「はにわ」出品予定

持ち物や甲(よろい)の表現が当館の国宝「埴輪 挂甲の武人」と少し異なっているけれども、「兄弟埴輪」と呼んでも誰しも異論はないだろう。「兄弟である」と宣言したのは、この埴輪を日本から呼び寄せたフラー博士だ。当時、博士は他にも兄弟が3人いることなどきっと夢にも思わなかったに違いない。

国宝 埴輪 挂甲の武人

群馬県太田市飯塚町出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館蔵

(注)特別展「はにわ」出品予定

19世紀後半から日本人町が形成され、もともと日本という国に親近感を持っていたシアトル市民は、この太平洋をはるばる渡ってきた埴輪を大歓迎した。その頃、日米修好通商条約締結100周年を記念したさまざまな祝賀行事が開催されたことも後押しした。1962年に開かれ、1000万人以上が訪れたシアトル万国博覧会に関連した「古代東洋の芸術」展の目玉のひとつにもなっている。

以来、ずっとシアトルの地を離れたことはなく、兄弟が対面することもないままに約60年が経過した。

「あなたはどうしてここに来たのですか?同じ作者から生まれた兄弟が日本にいることはご存知ですか?」

「実は、私は…」

彼が重い口を開いて語り始めた瞬間、ふと我に返った。

いつしか雨も上がり、目の前には観光客で賑わうスターバックスの1号店。そして、ピュージェット湾に沈む美しい夕日がシアトルのビル街を赤々と照らしている。

ぜひ、彼を日本の兄弟たちと再会させてあげたい。

熱い思いを胸に、暮れなずむダウンタウンへと私は歩き始めた。

シアトル・ダウンタウンの夕暮れ

| 記事URL |

posted by 河野一隆(学芸研究部長) at 2024年05月31日 (金)

挂甲の武人 国宝指定50周年記念 特別展「はにわ」(2024年10月16日(水)~12月8日(日)、平成館 特別展示室)。

「埴輪の展覧会なんて、展示室がみんな茶色くなっちゃうんじゃないですか?」

――そんな声が聞こえてきそうです。

でも、目を凝らしてよく見てください。

何かが見えてきませんか?

この埴輪、なんだか赤みの強い部分があるような…。

埴輪 杯を捧げる女子

群馬県高崎市 上芝古墳出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館蔵

(注)特別展「はにわ」出品予定

そう、実は色が塗られていた埴輪があるんです。

とはいえ、長らく古墳の上で雨風にさらされ、土の中に埋もれていた埴輪たちの表面に塗られていた顔料は落ちやすく、追究が難しいこともあって十分には検討されてきませんでした。

もともと、埴輪は赤い色が多く使われていることがわかっていました。

国宝 円筒埴輪

奈良県天理市檪本町東大寺山北高塚 東大寺山古墳出土 古墳時代・4世紀 東京国立博物館蔵

いちばん下の段は土に埋めてしまうため、赤く塗られていません

(注)特別展「はにわ」出品予定

しかし近年、栃木県下野市にある甲塚(かぶとづか)古墳から出土した埴輪が復元された際に色の検討が行われ、鮮やかに塗られていたことがわかりました。

当館でも、国宝「埴輪 挂甲の武人」の修理・調査を行いました。

国宝 埴輪 挂甲の武人

群馬県太田市飯塚町出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館蔵

(注)特別展「はにわ」出品予定

詳細な観察と、蛍光X線分析(どのような物質が存在するか調べる装置を用いた分析)を行い、彩色の復元に取り組みました。

その成果がこちらです。

埴輪 挂甲の武人(彩色復元)

令和5(2023)年 原品:群馬県太田市飯塚町出土 古墳時代・6世紀

東京国立博物館蔵

制作:文化財活用センター

(注)特別展「はにわ」出品予定

埴輪 挂甲の武人には、白、赤、灰の3種類の顔料が使われていたと考えています。

白は白土で、白っぽい土を選別したもの。

赤はベンガラという、自然界にある鉄分に由来するもの。

灰は白土にマンガンという鉱物を混ぜたものと考えられます。

現在の埴輪に付着した黒色もマンガンで、これは埴輪が土の中に埋もれている中で表面に付着したものと考えられます。

埴輪 挂甲の武人の背面。黒く見えるのが土に埋まっている際に付着したマンガンです

埴輪 挂甲の武人が製作され、古墳に立てられた地域では土中にマンガンが多くあったらしいことがわかります。

現在では、白色と赤色はうっすらと残っているのが見て取れます。

しかし、灰色はごくわずかしか残っておらず、よほどしっかりと見ないとわかりません。

白土とマンガンはもともと相性が悪いため、はがれやすかったようです。

埴輪 挂甲の武人を解体した際の、脚(左)と沓(くつ、右)。灰色がわかるでしょうか。

当館には、他にも色を塗っていたとみられる埴輪が多くあります。

埴輪の色の研究はまだまだはじまったばかり。

これからも、埴輪の色についての調査研究を続けていきます。

埴輪 挂甲の武人の彩色復元については、三次元の模型を特別展「はにわ」で皆さまにご覧いただけます。

皆様に新しい埴輪のイメージをお届けできると幸いです。

| 記事URL |

posted by 山本亮(考古室) at 2024年05月24日 (金)