1089ブログ

列品解説「東大寺山古墳出土大刀群と金象嵌銘文の世界」 補遺3

特集陳列 「よみがえるヤマトの王墓―東大寺山古墳と謎の鉄刀―」(~2011年8月28日(日))も、あと6日間ほどとなりました。

会期末は担当者として寂しい反面、多くの方にご覧いただいたという安堵感も入り混じり、いつも少々複雑な気分です。

しかし、これからの方はもちろん、もう一度見ていただく方にも新たな発見をしていただけるように、前回のブログ 補遺2で遺した、当時の人々が大刀の意義について「満足した部分(X)」と、「満足できなかった(?)部分(Y)」があったという予測にもとづく大刀改造の謎の背景について、追加の補足をさせていただきたいと思います。

金象嵌銘大刀(きんぞうがんめいたち)を含む家形・花形飾環頭大刀(いえがた・はながたかざりかんとうたち)は、中国製大刀を改造して、中国式環頭をモデルにした日本列島独自の意匠を"鏤(ちりば)めた"環頭に付け替えたものでした。

類例がない独創的な造形には、高度なテクニックと並々ならぬ情熱を感じさせます。

苦労して製作した環頭には、直弧文(ちょっこもん)や家形など、当時の人々にとってなじみ深いモチーフが選ばれていました。

少なくとも、これらの大刀がよほど大切にされたことは間違いありません。

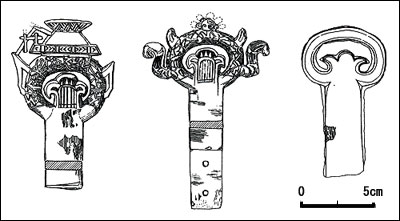

素環頭大刀と青銅製環頭(左:中国出土:当館・天理参考館蔵、右: 東大寺山古墳出土:花形・家形飾環頭・当館蔵)

もう一度、金象嵌銘文を見てみましょう。

前々回のブログ 補遺1で、銘文は古代東アジアの刀剣銘文の典型で大きく3つの部分で構成されていることを記しました。

A:中国王朝の権威が及ぶことを示す後漢の元号

B:架空の日付を伴う材質・製作の正当性を示す常套句

C:辟邪除災(招福)(へきじゃじょさい(しょうふく))を意図する吉祥句

環頭が付け替えられた理由は、銘文のC部分にあると予想がつきそうです。

それは、大事にされた理由が中国皇帝の権威を示すA部分や高い品質を述べたB部分とすると、わざわざ傷付けてしまうことは少々矛盾するからです。

しかも、気に入っていたのはCでも、壮大な宇宙観[ブログ 補遺1:画像1]を語る前半部分よりは"現世利益(?)"的な後半部分である可能性が高いようです。

象嵌銘文(1)

「A:中平□□[184~189](年)、B:五月丙午、造作文刀百練清(釖)、C:上應星宿、(下辟不祥)」

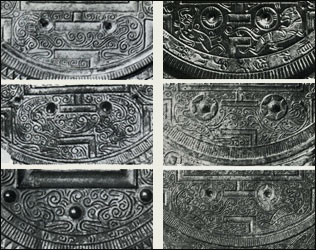

それは、列品解説(7月26日(火))でご紹介した厳密な古代中国の宇宙観を表していた方格規矩四神鏡(ほうかくきくししんきょう)[ブログ 補遺1:画像2]は、国産化されるとすぐに四神像が形骸化し、渦巻き文様(渦文)化することからも解ります。

四神像の変遷(変形方格規矩四神鏡[4~5c])[田中 琢1981]

国産鏡(倣製鏡)では、四神などの霊獣像はさらに簡単な図像に変化して数を増したり、ついには半球形や点状に変化してしまいます。

変形方格規矩四神鏡の他に、倣製鏡の獣形文鏡は

捩文鏡(ねじもんきょう) → 乳文鏡(にゅうもんきょう ) → 珠文鏡(しゅもんきょう)

と変化します。

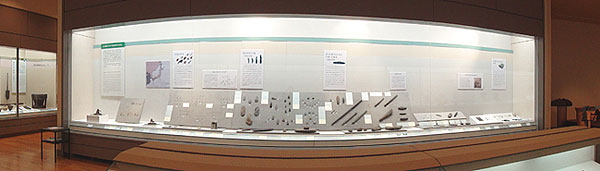

その移り変わりは、考古展示室の銅鏡(舶載鏡と倭鏡)コーナーでも展示していますので、是非ご覧いただきたいと思います。

舶載(輸入)鏡と倭(国産)鏡 ([3~6c]当館蔵) [考古展示室]

中国王朝の権威や壮大な宇宙観、舶来の稀少な品質よりも、自分たちに身近な存在に深い関心を寄せる。このような側面は、東アジアでも有数の日本列島製の刀剣銘文にも窺うことができるようです。

その典型は、実は考古展示室で展示している国宝の銀象嵌銘大刀(熊本県玉名郡和水町江田船山古墳出土:[5c]当館蔵)に見ることができます。

これらの多くは、どうも当時の人々に気に入るような形に中国式銘文が"改造"されているようです。

象嵌銘文(4)

「A':治天下獲□□□歯大王世、D1:奉事典曹人名无(利)弖、B:八月中用大鐵釜併四尺廷刀、

八十練(九)十振、三寸上好(刊)刀、C:服此刀者長壽子孫洋々、得□恩也、不失其所統、

D2:作刀者名伊太(和)、D3:書者張安也」

ここでは中国の銘文形式(A~C部分)を踏襲しながら、随所に日本列島独特の文章(D部分)が挿入されていることが判ります。

Aに中国王朝の権威を示す元号はなく、代わりに日本列島の大王の世界観を示す「治天下」という言葉が使われています。

(Bはともかく・・・)Cではこの大刀のもつ呪力を具体的に述べますが、その根拠となる宇宙観は示されていません。

特徴的なのは中国式銘文にはないDで、銘文の主人公「无(利)弖」(D1)と刀鍛冶「伊太(和)」(D2)や、作文した撰文者(せんぶんしゃ)「張安」(D3)が登場します。

もちろん、「獲□□□歯大王」は記紀にみえるワカタケル大王[幼武尊・若建命など](雄略天皇)と考えられる人物で、「无(利)弖」(D1)の主人(A':D4)です。

また、D2・3は製作に尽力した人物であることは容易に推測できます。

国宝 銀象嵌銘大刀(熊本県玉名郡和水町江田船山古墳出土:[5c] 当館蔵) [考古展示室]

同様な部分は、埼玉県行田市埼玉稲荷山古墳出土鉄剣ではより顕著に表れています。

主人公・「乎獲居臣」(D1)に至る8代の系譜とその人間関係が記され、まさにDだらけです。

B'も主人公の指示と語っており、濃密な(ベタベタの?)人間模様が描かれていることが解ります。

象嵌銘文(5)

「A':辛亥年[471or531]七月中記、D1:乎獲居臣、D2:上祖名意富比跪、D3:其児多加利足尼、D4:其児名弖已加利獲居、D5:其児名加披次獲居、D6:其児名多沙鬼獲居、D7:其児名半弖比[表面]」

「D8:其児名加差披余、D9:其児名乎獲居臣、D1':世々為杖刀人首奉事来至今、獲加多支歯大王寺、在斯鬼宮時、吾左治天下、B':令作此百練利刀、D1'':記吾奉事根原也[裏面]」

家形・花形飾環頭大刀への改造は、これらの銘文と同じように自分達にもっとも関心が深い(大好きな・・・)ものを追加するという行為で、やはりよほど気に入っていたからに違いありません。

大陸の権威や宇宙観を横眼に(?)、身近な伝統的装飾や社会関係に関心を寄せる姿は、海外の"大国や先進国"から自由な精紳で活動していた証(あかし)といえるでしょう。

良くも悪くも、その後の日本人の気質やものづくりにも一脈通ずるものが感じられる気がしますが、如何でしょうか。

東大寺山古墳に副葬された"改造大刀"の出現は、その後の日本列島に住む人々の行動や性格の行方(ゆくえ)を占うともいえるもので、古墳時代の人々のそんな素朴な、いじらしいとも云える一面をこれらの大刀は物語っているように思われます。

ご来場の皆様にはその一端でも感じ取っていただければ、今回の展覧会の目的の一つはすでに果たされたといえます。

どうぞ当時の人々の関心の在り処や情熱に想いを馳せて、ご覧いただければ幸いです。

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2011年08月23日 (火)

特集陳列「石に魅せられた先史時代の人びと」がはじまりました。

特集陳列「石に魅せられた先史時代の人びと」(~ 2011年10月30日(日))がはじまりました。

まず「石」といわれてみなさんが思い浮かぶのは、指輪やネックレス、ペンタンドやイヤリングなどにあしらわれる宝石と呼ばれるものではないでしょうか?

この他に日常生活で石を見かける機会は意外と少ないかもしれません。

田舎育ちの自分にとっては道端で拾った石で地面に落書きをしたり、川で水切り(石切り、石投げとも呼び、川に石を投げて水面を何回飛び跳ねるか競う遊び)をしたりと、割と身近な遊び道具のひとつでした。

小さいながらも、どの石がどのあそびに合っているか考えながら石を選んでいたことを覚えています。

さて特集陳列をしている場所は平成館考古展示室の弥生時代と古墳時代のさかいにある一つの壁付ケースです。

そこに約120件、200点を超える石器を展示しました。

展示されている石器は旧石器時代から弥生時代と年代順にならび、模造した石器へと続きます。

その内容は「石器の石材」、「実用的な石器」、「祈りを捧げるための石器・石製品」、「石器を作るための技術」という視点から組み立てました。

では特集陳列の内容をいくつかをご紹介します。

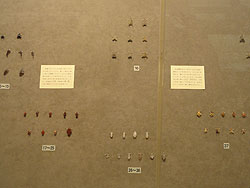

「石器の石材」では、代表的な石材で作られた石鏃(せきぞく)を展示しています。

もののけ姫にも登場したことでみなさんも良く知っている黒曜石(こくようせき)で作られたもの、サヌカイトや頁岩・チャートといった普段耳にすることのない名前の石材で作られたものもあります。

どの石材も硬さや鋭さがその特徴で、弓矢猟の鏃(やじり)に欠くことできない特徴です。

あわせて注目して欲しいのは、それぞれの石材のもつ色や光沢といった美しさです。

東北地方で見つかる頁岩やチャートで作られた石鏃の中には、赤や黄など目を惹く色の石鏃も数多くあり、当時の人びとの美意識を感じさせてくれます。

「祈りを捧げるための石器・石製品」の中から、御物(ぎょぶつ)石器を取り上げてみましょう。

御物石器 岐阜県飛騨市宮川町出土 縄文時代(後~晩期)・前2000~前400年 柏木萬氏寄贈

2011年8月2日(火)~10月30日(日)展示

御物石器は枕石や石搥とも考えられた石器ですが、現在では儀礼用に使われたものと考えられています。

形が個性的なうえに、名前の由来もまたユニークな石器です。

その名前の由来はというと、明治10(1887)年に石川県穴水町比良から出土したものが皇室に献上され、「帝室御物」となったことに因んでいます。

実は「帝室御物」となった「御物石器」そのものも別の壁付ケース(縄文人の装身具とまつりの道具)に展示されています。

御物石器 石川県穴水町比良出土 縄文時代(晩期)・前1000~前400年 宮内庁蔵

石器の名前にはさまざまな由来があり、それを調べることは石器に関心をもった人びとや研究者の考え方を知ることにもつながっています。

この特集陳列にあわせてパンフレットを作りました。

さまざまな石材で作られた石鏃が表紙となっています。

この小さな石鏃の愛らしさに心躍らせた気持ちを、展示をご覧になるみなさまと共有できたらと思っています。

(関連事業)

列品解説 石に魅せられた先史時代の人びと 2011年9月13日(火) 当日受付

| 記事URL |

posted by 品川欣也(考古室) at 2011年08月19日 (金)

列品解説「東大寺山古墳出土大刀群と金象嵌銘文の世界」 補遺2

前回のブログ「補遺1」に続き、特集陳列 「よみがえるヤマトの王墓―東大寺山古墳と謎の鉄刀―」(~2011年8月28日(日)まで)のハイライト・金象嵌銘大刀を含む、5本の大刀に付けられた青銅製環頭にまつわる大刀改造の謎について、関連する常設の考古展示室の展示品をご紹介しつつ補足したいと思います。

花形飾・家形飾環頭大刀 (奈良県天理市東大寺山古墳出土)[東大寺山古墳展]

「抜刀(ばっとう)」という言葉がありますが、ご承知の通り、剣道の竹刀(しない)や日本刀でも刀は手で柄(つか)部を握って操作します(もちろん“刃物”ですので他は素手では触れません…)。

弥生・古墳時代の大刀は柄の長さが最大でも約15㎝程で、両手では持つことができないため、片手で抜刀し刀身を収める鞘はもう一方の手で支えていたようです。 中国・三国志の戦闘シーンなどでおなじみの利き腕を使った片手持ちの戦闘スタイルは、この大刀の構造から生まれたものです。

すると、普段は刀身を収めた鞘と柄・先端の把頭しか見えないため、実用性第一の刀剣では(命掛けなので当然ですが…)、機能最優先の刀剣身や柄は装飾を施すことが難しい部分です。 反面、常に見えている柄頭は抜刀時の滑べり止めとして、(野球のバットと同じく)一廻り大きく造る以外にさしたる機能がないため、刀剣装飾(拵(こしら)え)の関心事が集中することになります。

結果、柄頭はバラエティに富んだ様々な形状・装飾が工夫される独壇場となり、いわば刀剣のもつ性格・意義(ステイタス)を示す大切な部分となった訳です。

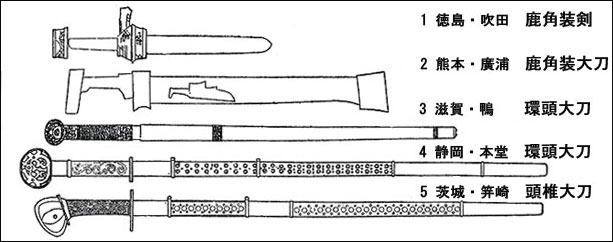

古墳時代の大刀(各種大刀・模式図[4~7c])[小林行雄1951]

5本の青銅製環頭大刀は、金象嵌銘大刀を含むため中国製品を改造して日本列島製の柄頭に付け替えた特別な大刀と考えられています。

ちなみに、東大寺山古墳出土大刀群のうち、7本の素環頭大刀は中国製の中国式、8本の木装大刀は刀身の製作地は判りませんが日本列島独自の拵えを装着していたとみられます。

次に、青銅製環頭の意匠に注目してみましょう。

環頭上部には花形飾と家形飾があり、いずれも環頭の内側基部には植物の若芽のような形の装飾をもち、中国の三葉環頭をモデルとしたことが判ります。

家形・花形飾環頭(左)・三葉環頭(右)(左:東大寺山古墳,右:福島県会津大塚山古墳[4c])

[左:東大寺山古墳研究会他2010,右:八日市市教育委員会他編1990]

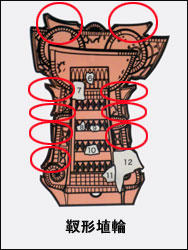

環頭部には弥生時代に起源をもつ日本列島独自の直弧(ちょっこ)文が施され、側面には不思議な形の各種装飾突起が付きます。 とくに、家形飾環頭の耳のような形の装飾は、家形・靫形埴輪や鍬形石などの碧玉製石製品などに付けられる鰭(ひれ)形飾りと呼ばれるものです。4世紀後半頃に直弧文から発達し、日本列島で流行した独自スタイルの装飾です。

靫形埴輪模式図 [東大寺山古墳展:展示パネル]

直弧文やその起源となった旋帯(せんたい)文は、考古展示室(平成館1階)で展示中の直弧文鏡(奈良県広陵町新山古墳出土[4c]:宮内庁蔵)や模造の旋帯文石(原品=岡山県倉敷市楯築神社 伝世[3c])でご覧になれますので、是非比べてみてください。

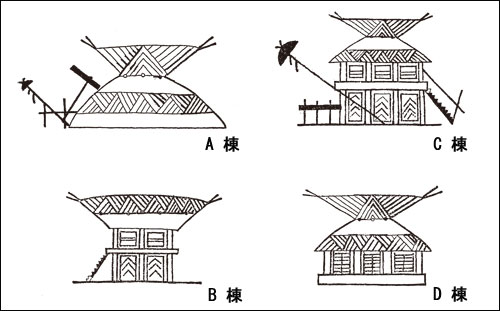

一方、家形飾環頭の装飾は、今回比較展示している模造の家屋文鏡(奈良県河合町佐味田宝塚古墳出土:原品=宮内庁蔵)の文様と実によく似ています。

家屋文鏡文様(奈良県佐味田宝塚古墳・模式図[4c])[堀口捨巳1948]

家屋文鏡には4棟の入母屋(いりもや)造伏屋建物(A棟)・切妻(きりづま)造高床倉庫(B棟)・入母屋造高床住居 (C棟)・入母屋造平屋住居(D棟)が表されますが、A・C棟には高貴な人物の存在を表す蓋(きぬがさ)の表現があり、特殊な性格の建築であることを示しています。

いずれも草葺屋根の日本列島独自の建物を表現したもので、家形飾のモデルは縄文から平安時代まで使われていた伝統的な竪穴(たてあな)住居で、当時の人々にもっとも身近な建物が表現されていたことが解ります。

比較展示している重要文化財の子持家形埴輪(宮崎県西都原古墳群出土:当館蔵)は、主屋とみられる中心の入母屋造伏屋建物と周囲の開放的な入母屋・切妻造付属建物4棟からなり、機能差をもつ建物群の構成を示していると考えられます。当時の集落や有力者の居宅の情景を一体的に表現した傑作です。

子持家形埴輪(左) (宮崎県西都市西都原古墳群出土[5c]) [東大寺山古墳展]

同様な構成は家形埴輪群にも典型的に見られるもので、考古展示室で展示中の家形埴輪群(群馬県赤堀茶臼山古墳出土:当館蔵)とも是非、比較して頂きたいと思います。

家形埴輪群 (群馬県伊勢崎市赤堀茶臼山古墳出土[5c])[考古展示室]

さて、東大寺山古墳出土の青銅製環頭は中国製三葉環頭をモデルにして、これでもかと云わんばかりに日本列島生まれの意匠を加えて造っていたことがお解り頂けたと思います。

これは東大寺山古墳出土大刀群のうち、この5本の大刀には特別な意義を認められていた証拠といえます。その理由は金象嵌銘文から考えると、大刀の意義を理解して大変気に入っていたからに違いありません。

いわゆる魏志倭人伝とよばれる三国志『魏書』東夷伝倭人条には、3世紀の邪馬台国では「使訳(使節と通訳)通ずる所三十国」とありますから、かなり正確に知ることができたことでしょう。

しかし、はるばる運ばれてきた舶来の貴重な大刀の“顔”である環頭を取り除き、わざわざ青銅製環頭に改造するということは、少々不可解で相当な覚悟があったはずです。

少なくとも金象嵌銘文の意味する世界観だけで満足していた訳でもなかったことが窺われ、当時の人々にとって「X:満足した部分」と「Y:満足できなかった(?)部分」があったということを予測させます。Xは幸いなことに金象嵌銘文に含まれている可能性が高く、前回分析した銘文A~C部分のいずれかにあることは容易に推測できますし、Yは改造した青銅製環頭の意匠で補われたと考えられます。

この大刀改造の謎の背景(Y)については、5世紀以降に同じく独自の表現を加える日本列島で製作された刀剣銘文に謎を解くヒントが隠されているといえそうです。

今回も長くなってしまいましたので、新たな第2の謎はまた(補足×2の…)補足3でお話できればと思います。

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2011年08月16日 (火)

列品解説「東大寺山古墳出土大刀群と金象嵌銘文の世界」 補遺1

特集陳列 「よみがえるヤマトの王墓―東大寺山古墳と謎の鉄刀―」の会期も、あと1ヶ月足らずとなりました(~2011年8月28日(日)まで)。

先日(7月26日(火))の列品解説「東大寺山古墳出土大刀群と金象嵌銘文の世界」は多くの方に聴いていただき、担当として大変嬉しく思っております。

限られた時間で十分に意を尽くせなかった点も多いのですが、また御来館いただいた際に役立てていただけるように、常設展示との関連などを少しばかり補足させて頂こうと思います。

また、会場配布の自主制作のチラシを列品解説の詳細ページに公開したので併せてご利用ください。

今回は東大寺山古墳出土の金象嵌銘大刀(きんぞうがんめいたち)を中心にお話させていただきました。

日本列島最古の象嵌銘文(1)をもつ大刀として有名ですが、古代東アジアの刀剣銘文の典型で大きく3つの部分で構成されています。

A:中国王朝の権威が及ぶことを示す後漢の元号

B:架空の日付を伴う材質・製作の正当性を示す常套句

C:辟邪除災(招福)(へきじゃじょさい(しょうふく))を意図する吉祥句

Cはこの大刀が天(宇宙)の星宿(星座)(せいしゅく(せいざ))に呼応して、地上のあらゆる災厄を避ける呪力をもつことを意味しています。

象嵌銘文(1)

「A:中平□□[184~189](年)、B:五月丙午、造作文刀百練清(釖)、C:上應星宿、(下辟不祥)」

※ [ ]内の数字は西暦、漢字は銘文の本字を示す。以下同様。

このうち、Cの前半は古代中国の世界(宇宙)観に適っていることを表現したものです。

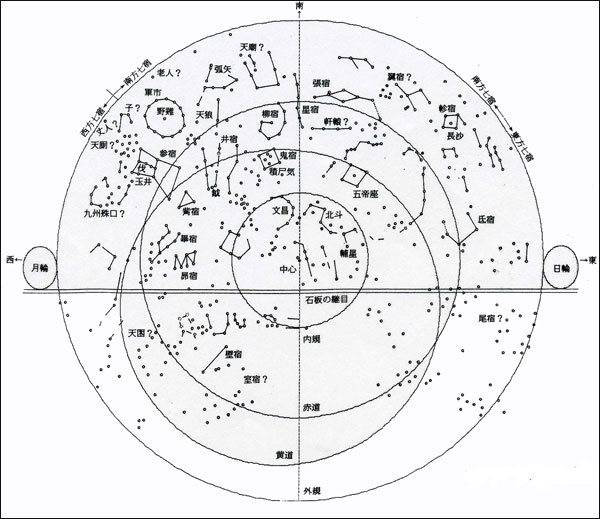

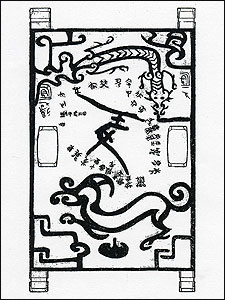

宇宙(天)が大極(太一)・七星(輔星)とよばれる北極星・北斗を中心に、28の星座(二八星宿)から構成されるという思想は漢代以降の天文図にも描かれています。

(画像1) 古墳壁画の星宿図(天井部分:上方・南壁)(奈良県キトラ古墳:7c 文化庁)

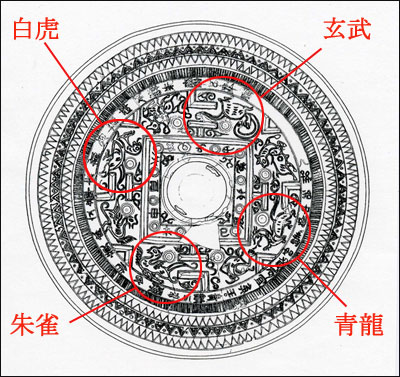

そこには北極星=北辰(紫)を中心に陰陽五行説に基づく日輪(金)・月輪(銀)と二八星宿を表す東方七宿(青)・西方七宿(白)・南方七宿(赤)・北方七宿(黒)が描かれ、しばしば東西南北を青龍・白虎・朱雀・玄武(黒)の霊獣で象徴的に表現されました。

このような思想は中国製の銅鏡にも見られます。

今回、金象嵌銘大刀の隣に展示している太平元年[256]銘神獣鏡(天理参考館蔵)の銘文(2)がそれで、同じくA~C部分からなっていて、まさにそっくりです。

象嵌銘文(2)

「A:太平元[256]年、B:五月丙午、造作明鏡、百練清銅、C:上應星宿、下辟不祥」

さらに、解説でご紹介した資料は青竜3年[235]銘方格規矩四神鏡(ほうかくきくししんきょう)です。

3面の同笵鏡(どうはんんきょう)(大阪府高槻市安満宮山古出土例(画像2)があり、実はうち1面は向かい側の考古展示室(平成館1階)で展示しています。

(画像2) 青龍三年銘方格規矩四神鏡 (大阪府安満宮山古墳:3~4c)(高槻市教育委員会2000)

この同笵鏡(個人蔵)の銘文(3)もやはりA~C部分からなり、C部分はより具体的(C1・C2)に述べられていることがお解りいただけると思います。

中国製銅鏡の文様は当時の世界観を表したものが多く、まさに銘文と文様が一致する典型例です。

古代中国の世界観をビジュアルに観察することができますので、是非じっくりと御覧ください。

象嵌銘文(3)

「A:青龍三年[235]、B:顔氏作鏡成文章、 C1:左龍右虎辟不詳[祥]、朱爵[雀]玄武順陰陽、C2:八子九孫治中央、壽如金石宜侯王」

この金象嵌銘大刀の銘文は、古代中国で紀元前から発達した2~3世紀当時の世界観をストイックに表現した典型例です。

(画像3) 最古の星宿図 (中国・曾侯乙墓 漆塗衣装箱蓋絵:BC5c)(湖北省博物館1989)

しかし、東大寺山古墳に埋められた4世紀後半には、すくなくとも一番目立つ把頭部分は他の4本の大刀と共に改造され、元々付いていたと考えられる素環頭または三葉環頭ではなく、なぜか日本列島製の花形飾環頭や家形飾環頭に付け替えられていました。

少々長くなってしまいましたので、この改造の謎はまた、後日(補足の補足…)お話できればと思います。

今週は本特集陳列の列品解説、第2弾「東大寺山古墳の埴輪を読み解く」(8月9日(火))、第3弾「東大寺山古墳の副葬品をめぐって」(8月12日(金))が予定されています。

今回の展示で大部分を占める実に豊富な副葬品や墳丘の埴輪群に関する解説です。

銘文大刀とはまた違った角度で、東大寺山古墳の重要性をご理解頂ける機会となると思いますので、乞うご期待です。

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2011年08月09日 (火)