1089ブログ

平成24年度 文化庁考古資料相互活用促進事業(考古資料相互貸借事業)として、宮崎県立西都原考古博物館と当館所蔵の宮崎県・鹿児島県内で出土した考古資料で、独自性の高い南九州地方の古墳文化をご紹介します。(特集陳列「南九州の古墳文化」3月3日(日)まで)

考古資料相互貸借事業は、国立博物館所蔵の考古資料を地元の地方博物館所蔵品と交換・展示し、相互に広く公開する目的で平成10年度に始まり15年目を迎えました。

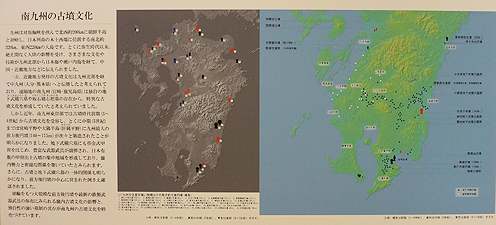

(左)展示全景、(右)展示室入口

さて、九州地方は日本列島を構成する主な4つの大島のうち、南北約320km、東西約220kmの規模をもち本州西端に接する位置します。

いわゆる北九州地方と南九州地方は、ちょうど東京-名古屋間くらいの距離ですね。

九州北部(長崎・佐賀・福岡県)地方は、対馬海峡を挟んで北西約200kmに朝鮮半島と向かい合い、弥生時代以降は連綿として大陸の影響を受けてきました。新来の文化は主に日本海や瀬戸内海地方を経て、中国・近畿地方へ伝えられました。

対して、九州南部(鹿児島・宮崎県)地方は、南(太平洋)側に1000kmにおよぶ西南諸島(琉球列島)が連なり、北東側には遠く四国西南部を望んでいます。

これまで先史・原史(縄文・弥生~古墳)時代の九州南部地方のさまざまな交流が明らかにされてきています。

すでに縄文時代(後期)には、市来貝塚(鹿児島県いちき串木野市)を標識とする市来式土器が西南諸島(沖縄本島)に及んでおり、屋久島では大規模な集落も確認されています。

また、豊後水道を挟んで四国西南部(伊予・土佐)との交流もみられます。

一方、弥生時代(中期~後期)には四国北岸部の瀬戸内系土器が出土し、これらの模倣土器が作られることから、豊後水道を経た瀬戸内海との交流も深めていったようです。

やがて、後期後半には畿内系土器が出土するようになり注目されます。

古墳時代前期(3~4世紀)に、九州北部の瀬戸内沿岸部に畿内型古墳が出現しますが、大正年間の調査などで、中期(5世紀)に宮崎県西都原古墳群などで高い水準の古墳文化が成立していたことが知られていました。

近年、宮崎県・鹿児島県の地元自治体・大学の調査研究によって、九州南部にもいち早く古墳文化の定着が確認され、前期~中期には九州最大の前方後円墳が、次々と営まれていたことが明らかになっています。

南九州の古墳文化解説パネル

これまで古墳文化発祥の畿内地方から遠隔地であることや、地下式横穴墓と板石積(いたいしづみ)石棺墓などの特異な墓制の存在からその独自性が強調されてきました。しかし、最近では大規模な古墳群と地下式横穴墓の一体性も解明されつつあり、このような九州南部の独自性の高い古墳文化の位置づけは今後の課題です。

日本古代国家形成期の古墳時代において、どのような歴史的位置を占めるかは23日(土)に開催される特別講演会(シンポジウム形式)に譲るとしまして、ここでは本特集陳列の見どころをかいつまんでご紹介します。

まず、前半部は九州東南部地方の独自性の高い地下式横穴墓からの出土品です。

地下式横穴墓は、地表から掘下げた1~2mほどの「竪坑」の底から、横方向に設けた「玄室」を墓室としていることが特徴です。

古墳時代中期(5世紀)から終末期の7世紀初めまで、霧島山系の北麓盆地部(宮崎県えびの市など)から宮崎平野と鹿児島県志布志湾(肝属平野)周辺地域を中心に分布しています。

えびの市内だけでも1000基を超えると推定されていて、在地系の古墳として定着していたことがわかります。

しかし、宮崎平野や肝属平野では5世紀後半の前方後円墳とも重複する例が見つかっており、墳丘をもつ畿内古墳文化とも融合していた可能性が高まってきています。

さらに従来、出土品に中期(5世紀)の古墳文化を代表する鉄製帯金式甲冑や武器類が多いことが著しい特徴であることは知られていましたが、近年の発掘調査でますます増加し、やはり地方において最大の甲冑出土古墳の集中地域であることがはっきりしてきました。

逆に云えば、“見慣れない”構造の古墳でありながら、中身は近畿地方と遜色ない内容で、被葬者の社会的位置を暗示しています。

鉄製帯金式甲冑 (左:宮崎県西都原4号地下式横穴墓出土他、右:宮崎県六野原8号地下式横穴墓出土、古墳時代・5世紀 宮崎県立西都原考古博物館蔵)

一方、同じ出土品でも、なかには他の地方ではみられない“特異な”遺物が含まれることも注目されてきました。

その代表は蛇行剣です。

蛇行剣は古墳時代中期から後期(5~6世紀)に全国で約70例が出土していますが、そのおよそ半数が地下式横穴墓出土品です。

ただ、とっても使いずらそうですので・・・(= 戦争の道具としては大変キケン!です)、まさに九州南部の古墳文化を象徴する存在といえます。

同様に、本来の武器の機能をわざわざ“損ねる”ような製品は、実は5世紀には近畿地方でも多様な形態が知られています。

今回、当時大陸の戦闘で主流であった最新の武器である鉄矛の「“変わり”矛」(蛇行鉄矛・刀形鉄矛など)も小特集(考古展示室)していますので、是非ご覧頂きたいと思います。

(左) 蛇行剣 宮崎県大萩31号地下式横穴墓出土 古墳時代・5世紀 宮崎・宮崎県立西都原考古博物館蔵

(右上)蛇行鉄矛 兵庫県加西市亀山古墳出土 古墳時代・5世紀 東京国立博物館蔵 平成館考古展示室にて展示中

(右下)鉄矛 香川県綾川町小野津頭出土 古墳時代・5世紀 東京国立博物館蔵(宮武喩・大澤伊三郎氏寄贈) 平成館考古展示室にて展示中

また、九州地方全体で出土する圭頭形鉄鏃や(うまく表現できないほど“変わった形”の・・・)異形鉄鏃も、九州東南部地方独特のカタチをもつことが特色です。

当時の(近畿地方でも流行っていた)“トレンド”を採り入れた九州南部バージョンといえます。

ほかにも、奄美大島以南の西南諸島でしか獲れない南海産貝(イモガイ)製釧なども他の地方には見られません。

弥生時代以来の西南諸島との伝統を背景にした九州南部地方の交流の足跡と、独自のファッションを窺わせるもので注目されます。

ちなみに、当時最新で貴重品の初期馬具も、畿内地方では(おそらく沢山あったに違いないのですが・・・)副葬品にはあまり選ばれていません。しかし、地下式横穴墓には(なぜか?・・・)たくさん副葬されています。

もしかして?・・・、イイものが手に入った(!?)ということで、即(!)永遠の眠りの伴侶にしてしまうような(“屈託”のない)おおらかさを感じるのは私だけでしょうか・・・。

貝釧・鉄鐸・初期馬具(左上:宮崎県小木原7号地下式横穴墓出土他)と鉄鏃・土器(右上:宮崎県旭台6号地下式横穴墓出土他、左下:鹿児島県溝下古墳出土、右下:宮崎県西臼杵郡高千穂町大字田原出土他・土器は宮崎県西都市下三財古城出土)

次に、後半部に展示されている埴輪にも、重要な特徴が見られます。

古墳時代中期(5世紀)に西日本最大級の前方後円墳として出現する宮崎県西都原古墳群の男狭穂塚・女狭穂塚古墳(全長175・175m:実は岡山県を除けば西日本最大!です)とその周辺の古墳には、きわめて高い技術で製作された埴輪群が樹立されていたことは、古くから知られていました。

近年の宮崎県立西都原考古博物館の発掘調査によってその全貌が解明しつつあり、埴輪のほとんどが高い技術で製作される西日本でも稀な例であることがいよいよはっきりしてきました(他の古墳では通常、“地元の職人”が製作したと考えられる製品が混じっているのが普通です・・・)。

その典型が、戦後早く重要文化財に指定された子持家形埴輪と船形埴輪であることは誰しも認めるところとなっています。

(左)重要文化財 埴輪 船 宮崎県西都市三宅 西都原古墳群出土 古墳時代・5世紀(東京国立博物館蔵)

(右)重要文化財 埴輪 子持家 宮崎県西都市三宅 西都原古墳群出土 古墳時代・5世紀(東京国立博物館蔵) 平成館考古展示室で展示

このようなある種の“文化的落差の混在”をギャップ?と感じてしまうのは、現代人の「古墳文化」に対するステレオタイプな考えに基づくものでしょう。

少なくとも、これらの古墳造りに参加した大半の人々は“地元”の人々と考えられますし、その指揮をしたのは(間違いなく・・・)西都原古墳群に集った首長たちとみられます。

むしろ、地下式横穴墓を代表とする独自性の高い古墳に眠る九州南部の人々が、ありのままの姿を見せてくれている“メッセージ”と考えた方が素直に理解できそうです。

そこには日本の古代国家成立期に各地方の畿内古墳文化への明確な主体性と、決して一方通行ではない地域間交流の多様な在り方があったことが如実に示されているようです。

このように、5世紀を中心とした九州南部地方には、独自の墓制の存在にもかかわらず近畿地方の最新の技術と製品が“投入”されている様子が明らかにされつつあります。

日本上代史にも登場する「日向・諸縣(もろあがたの)君」ら、南九州の首長達との関係があるのかどうか。

あるとすれば、どのような「事情」なのか、その歴史的な評価はこれからです。

これらの地下の“メッセージ”から、当時の人々のダイナミックな活動振りに想いを馳せていただければ幸いです。

関連事業

特別講演会「南九州の古墳文化 ―日本古代国家成立と九州南部地域文化の展開―」

2013年2月23日(土) 13:00 ~ 16:15 平成館-大講堂

関連記事

<1089ブログ>特集陳列「南九州の古墳文化」特別講演会へのいざない

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2013年02月22日 (金)

今回の特集陳列「南九州の古墳文化」(平成館企画展示室、3月3日(日)まで)を記念して、2月23日(土)に開かれる特別講演会(シンポジウム形式)の司会・コーディネーターを務めることになりました横浜市歴史博物館長の鈴木靖民と申します。

専門は、日本と東アジアの古代史です。

企画展示室入口風景

「南九州の古墳文化」展は、平成24年度の文化庁考古資料相互活用促進事業(考古資料相互貸借事業)の一環として開催されています。

大正年間の発掘から著名な西都原古墳群に建設された宮崎県立西都原考古博物館の所蔵資料と東京国立博物館所蔵資料で、宮崎県と鹿児島県内から出土した豊富な考古資料が展示されており、大変見ごたえのある内容です。

これまで東京をはじめとする東日本では、あまり紹介されることがなかった南九州地方の特色ある古墳文化を知る絶好の機会といえます。

概説パネル

従来、8世紀の古代の南九州(主に宮崎県、鹿児島県)は、「隼人」とよばれた人々が住む、ほかの地方とは異なる自然環境にあり、稲作農業のない辺境であるとされてきました。

考古学では、古墳時代(3~7世紀)の多様な墓制の中でも、他の地方には見られない特異な地下式横穴墓や板石積(いたいしづみ)石棺墓、立石土坑墓という特殊な墓の存在が明らかにされ、その証拠だと考えられていた時代もありました。

しかし、地域は限られますが、古墳時代前期から大型の前方後円墳も出現し、最近では地下式横穴墓と併存する場合さえあることも明らかにされつつあり、注目を浴びています。

宮崎県西都原古墳群出土埴輪(左:東京国立博物館蔵)・同 地下式横穴墓出土遺物(右:宮崎県立西都原考古博物館蔵)

これをどう理解するか。

私が専門とする文献史学の立場からも、「隼人」が異民族ではなく、7世紀の天武朝期以後の大和の王権が作り上げた擬制的な集団に過ぎないという説が出されています。

そこで、今回は宮崎県と鹿児島県から第一線の考古学、文献史学の研究者を招き、一堂に会して、この地域独自の特色の実態を捉え直し、

そして、講演とディスカッションを通じて、南九州の地域社会の特色、大和や瀬戸内地方、北部九州との関係に迫り、日本古代の豊かな文化と歴史を究明したいと考えています。

特別講演会「南九州の古墳文化 ―日本古代国家成立と九州南部地域文化の展開―」

2013年2月23日(土) 13:00 ~ 16:15 平成館大講堂

当日先着380名 聴講無料(ただし当日の入館料が必要)

| 記事URL |

posted by 鈴木靖民(横浜市歴史博物館長) at 2013年02月17日 (日)

お蔭様で多くの方々にご覧いただいている特別展「出雲―聖地の至宝―」(2012年10月10日(水)~11月25日(日)、本館特別5室・4室)。

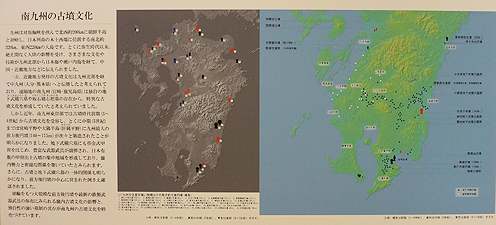

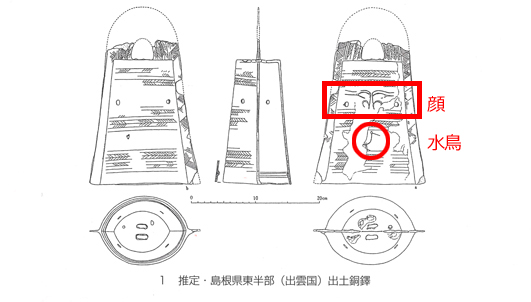

今回は、その2章「島根の至宝」の作品のなかから、実に奇妙な銅鐸をご紹介しましょう。

2章の入口を入ると正面に鈕(吊り手)が欠けた小さな銅鐸が展示してあります。

皆さん、展示ケースに近づいてこの銅鐸をよーくご覧ください。特に、身の上半にあけられた二つの丸い孔(あな)の間にご注目!

何か見えませんか?

島根県指定文化財 銅鐸 伝出雲出土

弥生時代中期 現存高 22.3cm

島根・八雲本陣記念財団蔵

「よく見えないよ!」

「ちょっと待って! 眼のようなものが・・・。 あっ、顔だ!!」

その通り!

ライトに照らされて浮かび上がる妖しげな顔。

眉とともに目尻が極端に長く表現された特徴的な眼。そして大きな鼻。そこには口の表現はありません。静かに何ものかをにらみつけているかのようなその独特な眼は、悪霊や邪悪なものすべてをにらみ威嚇する「邪視(じゃし)」を表現したものとも言われています。

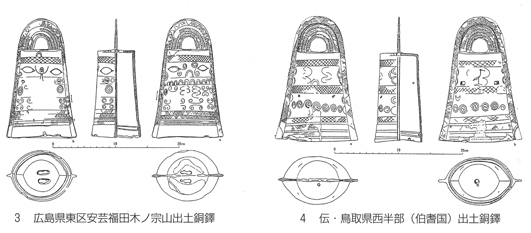

こうした邪視文をもつ銅鐸は、明治24年(1891)に、最初に広島県福田(木ノ宗山)で発見されたことから「福田型銅鐸」とも呼ばれています。その数はきわめて少なく、中国地方から4個の発見が知られるのみでした。しかし、昭和55年(1980)、佐賀県鳥栖市教育委員会の発掘調査で、これと同型式の銅鐸の鋳型が発見されました。これによって、これまで銅鐸分布圏外にあった九州でも銅鐸の生産が行われていたことが明らかとなってきました。そして平成10年(1998)、佐賀県吉野ヶ里遺跡から待望の銅鐸が発見。その型式は福田型であり、しかもこの伝出雲銅鐸と同じ鋳型で鋳造された同笵銅鐸であることがその後の調査で明らかとなりました。こうした一連の発見により、佐賀地域で福田型銅鐸が製作され、それが出雲まで運ばれたことが指摘されるようになってきたのです。

これらの銅鐸に表現された邪視文は、ここに見られるような写実的なものからはじまり、次にその眼のみが表現され、やがて本来きわめて重要であったはずのその眼も消え去り、その空間のみが存在するという変遷をたどります(下図参照)。

井上洋一 福田型銅鐸の再検討 福田型銅鐸 『古代青銅の流通と鋳造』鶴山堂1999より

神の顔とも表現されるこの邪視文は、その下に表現された水鳥とともに、銅鐸の謎を解く重要な鍵となっています。

ところで、この銅鐸は、長く木幡家に「花器」として伝えられてきました。

なんと、銅鐸が花器に使われていた!?

銅鐸の周囲には魚の鰭のように飛び出した部分があります。その左右の鰭の下方に注目すると、そこには孔が開けられた痕跡がみられます。この孔(今は埋められています)に紐や針金などを通し、銅鐸を逆さに壁や柱などに吊るし、花器として用いていたようです。このように銅鐸を花器に変身させた例は他にもありますが、その多くは、江戸時代ころに改変されたのではないか。奈良文化財研究所の難波洋三さんの見解です。

それにしても銅鐸を花器にしてしまうとは・・・。時の趣味人には脱帽ですね。

特別4室入ってすぐ正面に展示しているこちらの銅鐸をぜひご覧ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、考古、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 井上洋一(学芸企画課長) at 2012年11月02日 (金)

今回の特集陳列「動物埴輪の世界」(2012年7月3日(火)~10月28日(日))では、コーナーの最後に、装飾付須恵器を展示しています。

装飾付須恵器は、古墳時代後期(6世紀頃)に古墳における葬送儀礼に用いるために製作されたもので、人物や動物の小像がつけられています。

しばしば群像のような表現であらわされ、当時の人々の何らかの世界観を反映したものと考えられています。

(左)展示全景、(右)須恵器部分

大きく、インパクトのある動物埴輪と比べて、装飾付須恵器は小さく形も地味で、印象は薄いものかもしれません。

けれども、装飾付須恵器の小像群は動物埴輪とは、また違った古墳時代の人と動物の関わりを物語ってくれます。

埴輪では犬、猪、鹿などによって狩猟の場面があらわされていますが、装飾付須恵器でも同様の場面があらわされている場合があります。

岡山県赤磐市可真(かま)上出土の装飾付須恵器には、動物埴輪と同様に猪を追い立てる犬の姿があらわされています。

子持装飾付脚付壺 岡山県赤磐市可真上出土 古墳時代・6世紀

ところが、猪に向けて矢を射る人物の姿は表現されていません。

そのかわり、巨大な猪の背中に飛び乗った人間の姿があらわされています。

猪は非常に頑丈な動物で、矢を射ただけでは仕留めることができないことはもちろんです。

ちなみに、静岡県浜松市の蜆塚貝塚からは鹿のお尻の骨が出土していますが、石鏃のまわりを覆うように骨が再生しています。

矢で射られながらも一度はうまく逃げのびたものの、二度目には仕留められてしまったようです。

やはり、猪を仕留めるためには、埴輪の狩猟場面で表現されているように矢で射るだけではとても無理です。

貝塚などから出土する猪の頭骨は、眉間(みけん)のあたりが壊されていますが、これは最終的に仕留めるために加えられた打撃の跡と考えられます。

このように考えてくると、装飾付須恵器にあらわされている巨大な猪に飛び乗った人物は、まさに猪を仕留めようとする場面をあらわしているのでしょう。

こうした生々しい場面は、なぜか埴輪では表現されていません。

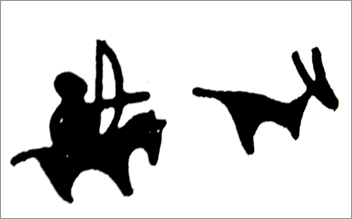

一方、同じく岡山県可真上出土の装飾付須恵器には馬上から鹿を射る人物の姿も表現されています。

子持装飾付脚付壺(部分) 岡山県赤磐市可真上出土 古墳時代・6世紀

こうした場面も埴輪には表されません。どういうことでしょうか。

しかし、さまざまなモチーフが描かれたことで知られる装飾古墳の中にも、狩猟の場面を表していると考えられる例があります。

装飾横穴墓として著名な福島県泉崎4号横穴では、同様に馬上から鹿を射る人物の姿が描かれているのです。

福島県泉崎村泉崎横穴壁画部分[佐原真論文1995 『装飾古墳が語るもの』 国立歴史民俗博物館より]

遠く離れた岡山県の装飾付須恵器と福島県の装飾古墳という相互に関連する可能性の低い資料において、共通する場面が表されていることは、大いに注目すべきでしょう。

これらの事実は、6世紀の日本列島において、広く馬上から鹿を射る狩りが行われていたことを示していると考えられます。

装飾付須恵器には古墳時代の人と動物との日常的な関わりが、稚拙ながらも躍動感のある姿で表されているといえます。

その一方で、埴輪にあらわされた動物たちは、王の儀礼を象徴的に示すものに限定されていたのではないかと考えられます。

「動物埴輪の世界」と題して展示した埴輪群像は、古墳時代の人と動物との関わりを表現しているというよりも、古墳時代の特定の人々にとっての動物観をあらわしたものであったと考えられます。

しかし、彼らが動物と関連づけてイメージしていた「世界」を復原するには、まだまだ研究が必要な段階にあるといえます。

皆さんも今回の展示資料をご覧になって、柔軟に考えてみて頂けたらと思います。

これまでの記事

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方1

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方2─鳥形埴輪・鶏編

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方3─鳥形埴輪・水鳥編

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方4─犬と猪・鹿の狩猟群像

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方5─番外編

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方6─馬形埴輪1

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方7─馬形埴輪2

| 記事URL |

posted by 山田俊輔(考古室研究員) at 2012年10月20日 (土)

前回に引き続き、今回の特集陳列「動物埴輪の世界」(2012年7月3日(火)~10月28日(日))の重要なテーマの一つ、馬形埴輪について考えてみたいと思います。

馬形埴輪は出土数も多く、ほかの動物埴輪には見られない多様な装具や装飾(馬具)を備え、(また大型で見栄えもしますので・・・)どこの埴輪の展覧会でも、人物埴輪と並んで埴輪の代表として欠かすことの出来ない存在です。

現代でも馬は時代劇や競馬などでお馴染みですが、そもそも馬はいつ頃から日本列島に棲んでいたのでしょうか。

展示全景(左から:鳥形埴輪、犬・猪・鹿形埴輪、馬形埴輪、装飾付須恵器)

人と馬の関係は「乗馬」に象徴されているともいえますが、その起源は西アジアのイラン地方で始まったとされ、次第に人間が乗る「鞍」と馬をコントロールする「手綱(たづな)や轡(くつわ)」が整備されました。

その明確な例は、紀元前1000年頃から西アジアのアッシリアの浮彫などに見られます。

やがて、中央アジアのスキタイ民族(B.C. 6~3世紀)などの影響で広くユーラシア大陸に拡がり、紀元前5世紀頃にはローマ軍でも重装歩兵と騎兵が一般的な存在となっていました。

ちなみに、我々がよく目にする馬のシンボルともいえる蹄鉄(ていてつ)は、蹄が冷湿な環境では歪みや裂けを生じて炎症を起こすことから生み出されたものです。

ローマ時代には蹄のサンダル(!)が考案されており、(通説では)9世紀頃になって釘で固定する蹄鉄が発明されたそうです。

一方、お隣の中国では、殷代(BC.1600~1100年)後期に(ローマの戦車によく似た)2輪車の戦車の使用が始まり、西周(BC.1100~756年)末期の紀元前8世紀頃から青銅や鉄製の轡がみられます。

やがて春秋・戦国時代(BC.770~221年)末期の紀元前4世紀頃から、騎馬戦法を駆使する北方遊牧民族の匈奴(B.C.4 ~A.D.1世紀)が中原にしばしば侵入するようになり、紀元前3世紀以降、漢代(B.C.206~A.D.8年)には中国の農耕民族と激しく対立していました(あの万里長城建設の“原動力”ですね)。

紀元後の後漢代(A.D.25~220年)になると、(乗馬が不得手であった・・・)農耕民族が乗降り用の鐙(あぶみ)を発明して、現在の馬具の形が完成されたと考えられています。

東アジアの乗馬の風習と馬具の源流はここに起源が求められ、4~5世紀には中国東北地方や朝鮮半島に馬の飼育を伴って拡大し、やがて日本列島にも伝えられました。

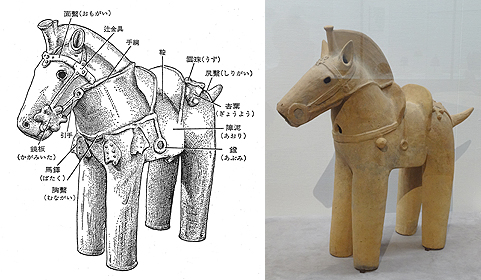

このようにして生まれた馬具は、 (少々堅苦しくて恐縮ですが…) 機能面から大きく四つに分けられます。

(左)馬具の名称 (世界考古学事典・上「馬具」平凡社、1979年より:モデルは今回展示されている埴輪 馬 (埼玉県熊谷市上中条日向島出土 古墳時代・6世紀)です)

(右)埴輪 馬 群馬県大泉町出土 古墳時代・6世紀

第一は、馬を制御する轡・手綱と、これらを繋(つな)いで頭に固定する面繋(おもがい)です。

第二は、乗馬用の鞍・鐙および障泥(あおり)などと、これらを固定する胸繋(むながい)・尻繋(しりがい)があります。

第三はさまざまな装飾具で、面繋・尻繋の交点に付ける雲珠(うず)・辻金具をはじめ、純粋に装飾として付加された杏葉(ぎょうよう)や馬鐸・馬鈴などがあり、第四には戦闘用の馬冑・馬甲などの馬鎧(うまよろい)などがあります。

日本列島の馬具は、弥生時代中・後期の西北九州地方で(“王墓”とも呼ばれる)多数の副葬品をもつ有力な甕棺墓などから出土する稀少な輸入品の馬鐸や車馬具を除けば、古墳時代の4世紀末頃から古墳の副葬品として現われ、5~6世紀に広く普及しました。

このように、馬は古墳時代の途中から、新来の“最先端の乗り物”として登場したことが判ります。

それでは、馬形埴輪の特徴を見てゆきましょう。

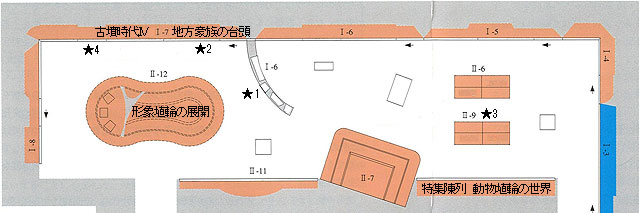

比較する馬具は、前回(第5回)でもご紹介した考古展示室奥の馬具展示コーナー[古墳時代V・地方豪族の台頭](見取図:★2)と、特集陳列展示ケースの前にある覗きケース(見取図:★3)に展示されています。

考古展示室見取図(I-4~6:古墳時代 I~III[3~5c]、Ⅰ-8:古墳時代V[7c])、II-7:テーマ・埴輪と古墳祭祀、II-9: テーマ・実用馬具の変化─改良と機能の向上─)

まず頭部ですが、口の両脇には轡が外れないように先端に鏡板が付けられ、そこから後方に引手(ひきて)と手綱が表現されています。

また、轡・鏡板を固定するベルトと、その交点に付けられた辻金具もリアルに表現されています。

鏡板はもっとも目立つ部分ですので、実用的なリングだけの素環(そかん)鏡板のほか、鈴付やf字形などのさまざまなバリエーションがあります。

馬形埴輪と馬具1:(上左)重要文化財 埴輪 馬(頭部) 埼玉県熊谷市上中条日向島出土 古墳時代・6世紀、(上中)鈴付鏡板付轡、(上右)辻金具とベルト飾金具、(下左) 埴輪 馬(頭部) 群馬県大泉町出土 古墳時代・6世紀、下中)素環鏡板付轡、(下右) f字形鏡板付轡

ちなみに、頭の天辺(てっぺん)にある先が平たい棒状の飾りのようなものはタテガミの先端を束ねたもので、首筋まで続く部分も先端をカットして(おそらく・・・)“立てている”様子がうかがえます。

ほかに長い髪のままの(“ロン毛”の)馬形埴輪も見つかっていますので、(もちろん古墳時代の馬が短髪な種であった訳ではなく)まさにモヒカン刈りのような・・・パンク(?)な髪型に整えられていたらしいことには驚かされます。

次に、胴部中央に載せられる鞍と、胴体に巻き付けられる胸繋と尻繋はどうでしょうか。

古墳時代の鞍は(人間が乗る自転車のサドルにあたる)2または4本の居木(いぎ)と、前輪・後輪(しずわ)から成る前後の鞍橋(くらぼね)から構成されることが特徴です。

その鞍からは乗馬に必要な輪鐙が吊り下げられ、両脇部には泥除けの障泥(あおり)が装着されています。

鞍を固定する前後の胸繋・尻繋のベルトには、たくさんの馬鐸・馬鈴や鈴付杏葉が吊り下げられています(ガラガラと・・・ずいぶんと賑やかそうですね)。

尻繋のベルトの交点にはやはり辻金具が付けられ、ベルトがもっとも交差する中央部分には、多脚の雲珠が取り付けられていた様子が表現されています。

馬形埴輪と馬具2:(上左) 重要文化財 埴輪 馬 埼玉県熊谷市上中条日向島出土 古墳時代・6世紀、馬具:(上中)馬鐸、(上右)輪鐙、(中左・下左)埴輪 馬(胸部・尻部) 群馬県大泉町出土 古墳時代・6世紀、(中中)小型馬齢・大型馬齢、(中右)剣菱形杏葉、(下中)鈴付杏葉、(下右)雲球

このように見てくると、埴輪に表現された馬は金銀で飾られた実に煌(きら)びやかな各種の馬具で飾られていたことが判ります。

これらは「飾り馬具」と呼ばれる装飾性が高い特別な製品で、当時輸入に頼っていた金銀などの稀少な貴金属をふんだんに使用した“豪華な”馬具ということができます。

さて、人類は乗馬の他に、古来、耕作や牽引・戦闘などのさまざまな場面に馬を利用し、それぞれに相応しい馬具を使い分けてきました。

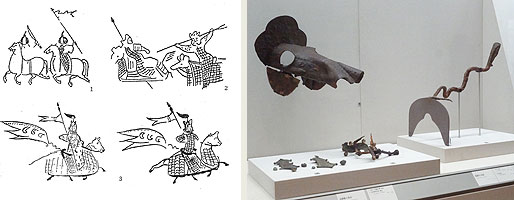

たとえば、東アジアで戦闘に用いられた馬には馬鎧(馬冑・馬甲)が装備され、文献記録や高句麗の古墳壁画は5世紀頃の中国東北部や朝鮮半島における騎兵同士の激しい戦闘の様子を伝えています。

ところが、日本列島の馬形埴輪には耕作・牽引などに適した馬具は付けられていませんし、ましてや大陸の騎兵にみられるような激しい戦闘に耐えるような装備はほとんど見当たりません。

古墳から出土した少数例の馬冑(見取図:★4)なども稀少な舶載品とみられ、馬具としてはごく少数の特殊な例にすぎません。

大多数の馬形埴輪からは、少なくとも古墳時代の馬が農耕や戦闘に従事していた様子をうかがうことはできません。

(左)高句麗の古墳壁画(朝鮮民主主義人民共和国・5~6世紀)[福尾正彦論文2005『東アジアと日本の考古学』III、同成社より]

(右)模造 馬冑(原品=和歌山県大谷古墳出土・古墳時代・5~6世紀)・蛇行状鉄器(奈良県団栗山古墳出土・古墳時代・6世紀)

こうしてみると、埴輪に象(かたどら)れた馬は乗馬に最大の「関心」があったようです(といっても馬の特性でもあるスピードが重視された様子はありません…)。

それも金銀に彩られたさまざまな馬具を鏤(ちりば)めた豪華な“いでたち”です。

ほかの動物埴輪と比べても、著しく“人の手が加わった”姿が特徴で、特定階層の人物と(まさにベタベタの・・・)深い関係にあったことは否めません。

おそらく当時の人々も、古墳に樹(た)てられた馬形埴輪を見ることによって、葬られた人物が(最先端の…)豪華な“乗り物”を所有することができた社会的地位の高い人物であることを容易に想像できたことでしょう。

現代ならば、さしづめ(やや古いですが・・・)戦後のロールスロイスか、キャデラックといったところでしょうか。

やはり、馬形埴輪の場合でも「動物埴輪の“キーワード”」を通して、その性格を読み取ることができそうです。

動物埴輪は鳥類や哺乳類・魚類など、実にさまざまな動物が採り上げられていましたが、その種類は人間社会と関係の深い動物が選ばれて造形されていました。

その背景には、古墳時代の人々の時間や生命(魂)に対する考え方や王権や神に関する世界観が隠されていることがうかがえます。

さらに、社会的地位の象徴などの意味も含まれていたと考えることができました。

これまでに見てきましたように、動物埴輪はいわば当時の社会の“鏡”のような存在であったことがお解かり頂けたことと思います。

このような視線(“眼”)でもう一度、(一見?イヤよく見てもやはり、かわいらしい…)動物の埴輪たちに込められた当時の人々のメッセージを読み取って頂ければ幸いです。

これまでの記事

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方1

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方2─鳥形埴輪・鶏編

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方3─鳥形埴輪・水鳥編

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方4─犬と猪・鹿の狩猟群像

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方5─番外編

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方6─馬形埴輪1

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2012年10月15日 (月)