1089ブログ

考古展示室がリニューアルして、1ヵ月ほどたちました。

その間に多くのお客様に新しい展示室をご覧いただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

さて、前回に引き続き、私も古墳時代の展示を紹介していきます。

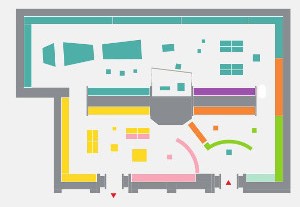

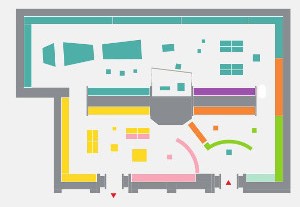

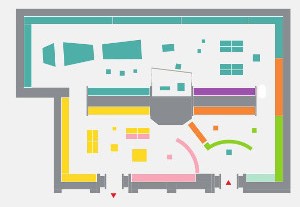

古墳時代の展示エリア(下図の青の部分)にも、壁付のケースのほかに、個々に独立したケースが配置されています。

これらケースは、個別テーマをとりあげたテーマ展示です。

今回はこのテーマ展示についてご紹介します。

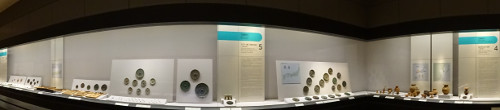

まずは、古墳時代のスタートすぐのところに8つの覗きケースが皆様をお待ちしています。

これらケースは、1ケースで1テーマとなっています。

オープニングでは「紀年銘鏡と伝世鏡」・「舶載鏡と倭鏡」・「玉生産の展開」・「さまざまな宝器」・「古墳時代の農工具」・「武装の変革」・「古墳時代の祭祀」・「古墳時代の葬送儀礼」の8つのテーマを設けました。

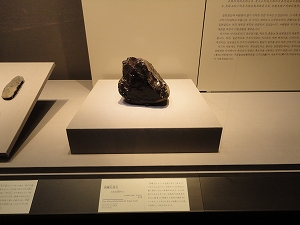

なかでもおススメなのは、「玉生産の展開」にある和泉黄金塚古墳の玉(ぎょく)です。

展示している碧玉勾玉・碧玉異形管玉・水晶切子玉は日本列島最大級! の大きさで、たいへん見ごたえがあります。

このほか「紀年銘鏡と伝世鏡」もおススメです。

日本列島の古墳出土品には、中国の元号をもつ紀年銘鏡が青龍三年(235)から赤烏七年(244)の10年間に12面あります。

そのうちの5面がなんとこのケースに入っているのです!

(左)「玉生産の展開」の展示風景

(右)重要文化財 水晶切子玉 大阪府・和泉黄金塚古墳出土 古墳時代・4~5世紀

「紀年銘鏡と伝世鏡」に展示されている紀年銘鏡の一部

(左)重要文化財 画文帯同向式神獣鏡 大阪府・和泉黄金塚古墳出土 古墳時代・4世紀〔景初三年(239)在銘〕

(右)重要文化財 三角縁同向式神獣鏡 群馬県・蟹沢古墳出土 古墳時代・4世紀〔正始元年(240)在銘〕 五十嵐勘衛氏・根岸森三郎氏寄贈

これらテーマ展示ですが、半年ごとの展示替でケースまるごと、もしくは部分的に作品を入れ替えしています。

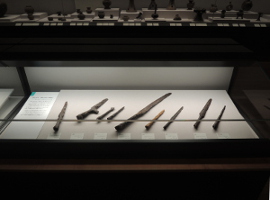

例えば、「武装の変革」ですと現在は鉄矛(ほこ)や鉄戟(げき)を展示して、4世紀から6世紀にかけての攻撃用武器の変遷をご覧いただけます。

来年度以降、このケースは馬具や剣など武装にかかわるテーマで展示替をおこなう予定ですので、新鮮な気持ちでご観覧いただけると思います。

(左)「武装の変革」の展示風景

(右)鉄戟 奈良県宇陀市榛原上井足出土 古墳時代・5世紀

次にご覧いただきたいのは、「新沢千塚126号墳」の一括品を集めました展示ケースです。

金・銀製品や各種の玉は、朝鮮半島の新羅王陵との出土品と同様の高い水準で作られており、ガラス製品は西アジア起源です。

これら国際色豊かな作品は、細かなつくりをしているものが多いのが特徴です。

今回、すべてのケースでリニューアル前よりも照明を工夫し、ケースには低反射の加工をしました。

そのため新沢千塚126号墳の作品のように細かなつくりのものであっても、細部までよく観察することができるようになりました。

新沢千塚126号墳出土品の展示

(左)重要文化財 金製螺旋状耳飾(展示は右側のみ) 古墳時代・5世紀

(右)重要文化財 ガラス碗 古墳時代・5世紀

ところで、新沢千塚126号墳の作品がリニューアル前に入っていたのは、展示室奥を大きく2つに仕切る細長い弯曲したケースでした。

今回のリニューアルではこのケースを江戸時代の展示に再利用することで取り除き、展示室奥の古墳時代は大きなひとつの空間となりました。

そして、この開放的な空間にパワーアップした埴輪の展示台を新しくつくり、およそ4~5世紀の埴輪の展示台(「埴輪と古墳祭祀」)と6世紀の埴輪の展示台(「形象埴輪の展開」)とが、1ヵ所に連なることでリニューアル前よりダイナミックな展示になりました。

これまでの埴輪の展示台は、ある一定の角度からしか埴輪をご覧いただけませんでしたが、今回は360°どの角度からでも埴輪を観察することができます。

これらの埴輪も定期的に一部展示替をしています。

ある日気づいたら、埴輪がかわっていた! ということもありますので何度もお越しいただき、お気に入りの埴輪をみつけてください。

ちなみに、私が気に入っている埴輪は、愛らしい笑顔につつまれた「鍬(くわ)を担ぐ男子」です。

ギャラリートークでは解説を通じて、リニューアルした埴輪展示の魅力をご紹介する予定です。

リニューアルによりパワーアップした埴輪の展示

埴輪 鍬を担ぐ男子 群馬県伊勢崎市下触出土 古墳時代・6世紀

チャームポイントは笑顔です!

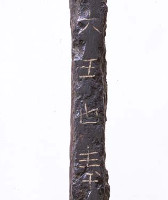

さて、今回リニューアル前と大きくかわった点として、わずか2件の作品のために特別室をあつらえたことが挙げられます。

その作品とは、熊本県・江田船山古墳出土の国宝「銀象嵌銘大刀(ぎんぞうがんめいたち)」と福岡県・岩戸山古墳出土の重要文化財「石人(せきじん)」です。

銀象嵌銘大刀とは、文字が普及していない古墳時代当時としてはめずらしい長文の銘文をもち、その内容が5世紀の政治・社会や世界観をつたえるもので日本古代史上の第一級資料といえます。

そして、よくご覧いただくとこの大刀には水鳥や魚・馬も描かれていますので、ぜひ展示室で確かめてみてください。

国宝 銀象嵌銘大刀の銘文(部分)

大刀に象嵌された魚・水鳥・馬

また、石人は「リニューアル前と後とでずいぶんと変わった!」 、「良くなった!」と、とくに好評をいただいています。

今まではオモテ面しかご覧いただけませんでしたが、展示方法を工夫することで、360°どの角度からでもご覧いただけるようになりました。

実はオモテ面だけみると男の武人のようですが、ウラ面は靫(ゆき)という矢をいれる武具を表現しています。

つまり武具に男の顔と刀をつけているのです! ぜひお越しの際にはウラ面にもまわってご覧ください。

重要文化財 石人のオモテ面(左)とウラ面(右)

今回リニューアルして、前よりも見やすく、そしてさまざまな角度から展示をご覧いただけるようになりました。

そして定期的に展示替をおこなっていますので、何回訪れても飽きることなく、その都度新たな発見が待っています。

皆様のご来館をお待ちしています。

| 記事URL |

posted by 河野正訓(考古室研究員) at 2015年11月12日 (木)

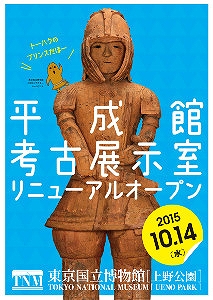

10月14日(水)にリニューアルした考古展示室。

今回は、前回ご紹介した旧石器時代~弥生時代の次の時代、古墳時代の展示をご案内します。

1999年に開館した平成館1階の考古展示室は、1978年から考古資料の展示館として使用されてきた表慶館から移転してきました。

表慶館では民族資料の部屋を除く8室の展示室で、旧石器時代から中世までの考古資料が展示され、このうち4室で古墳時代の展示が行われていました。

古墳時代は農耕社会が成立した弥生時代(~3世紀頃)と律令国家が成立した奈良時代(8世紀)との間に挟まれた時代で、日本列島における古代国家の形成期に当たります。

近畿・瀬戸内地方で成立した前方後円墳を中心とする古墳文化が本州・四国・九州に拡がり、はじめて日本列島に政治的な中心地が生まれた時代です。

年代的には平安時代よりやや長い約400年間余りですが、およそ100年ごとに時代が変わったともいえるほど、急激な変化が起きたいわば激動の時代です。

ちょうど、急速に海外の影響を受けて時代が揺れ動いた明治維新後や第2次大戦後の高度経済成長期とよく似ています。

その様子は、5つの通史展示と13のテーマ展示でご覧いただきます(下図の青の部分)。

テーマ展示については、次回の1089ブログで詳しく取り挙げますので、今回は通史展示についてご紹介します。

さて、通史展示は展示室外周の一部を除いた壁部分全面に設置された、いわゆる「壁付ケース」で構成しています。

本展示室の最大の特徴でもある長大な壁付ケースは、一番長いところで43mもあります。

考古資料の展示室としては国内最大(ということは・・・日本考古展示としては世界一!?)です。

43mもある壁付ケース

この特徴を最大限に活かすために、リニューアル前と同様、引き続き通史展示で構成することになりました。

ただ、リニューアル前は途中に独立ケース群をまとめた、弯曲した特別な仕切り壁型ケースがありました。

これはこれで、大変エレガントな展示ケースでしたが、今回は江戸時代の展示エリアへ移動し、古墳時代の展示エリアは全体を見渡せるように改修しました。

しかし、彫刻や絵巻物・屏風のように大型の展示品は少ない考古資料の展示ですので、ただ展示品を並べただけでは単調な印象になりかねません。

先ほどご紹介しました「激動の時代」である時代性と、この長大な空間の特徴を活かす構成はできないか。

それには遷りゆく時間の流れを感じていただく工夫が必要でした。

そこで、全体が「絵巻物」のように起伏に富んだ構成が相応しいと考え、いくつかのキーワードを設けています。

一つ目は、もっともわかりやすい「形の変化」です。

古墳時代の文物も他のすべての時代と同様、さまざまな要素の組合せが少しずつ入れ替わり、グラデーションのように変化しています(一戸建てからマンションに変わっても畳の部屋は必需品?ですね)。

もちろん、これを“真面目に”展示すると、ゆっくりとした変化の正確な組合せはご覧いただけますが、メリハリのない展示になってしまいます。

そこで通史の各コーナーでは、時代の変化を象徴する「顔(形)」を中心に据えて展示を構成することにしました。

また、各通史の冒頭には、テーマパネルの解説と一緒に、時代を象徴する「逸品」をまず見ていただく基本構成をとっており、展示室全体を通した統一的な起伏のリズムを基調としています。

古墳時代の通史展示の最初、「4.政治的社会の成熟」(上の写真左)では、弥生土器から変化した土師器のツルッとした土器や日本列島でしか出土しない三角縁神獣鏡のフォルム、「5.ヤマト(倭)王権の成立」(上の写真右)では日本列島でしか出土しない三角縁神獣鏡や大型鏡を中心とした国産鏡と各種の碧玉製品の円形と貝形のフォルムで、時代の変化を表現しようと考えました。

次の「6. 巨大古墳の時代」(下の写真左)では、日本列島独自の帯金式甲冑を中心とした人形を感じさせる鉄製武具のフォルム、「7. 地方豪族の台頭」(下の写真中)では馬具と金属製装身具を中心とした馬形と大陸伝来の華やかな各種の意匠、最後のいわゆる飛鳥時代に当たる「8. 終末期の古墳」(下の写真右)では、大陸から伝わった寺院建築などの仏教文化から採り入れた各種文物のフォルムなど、といった具合です。

もちろん、すでにお気づきのように、これらの背景にはテクノロジーの発達や思想・社会の変化・交流が反映されていることはいうまでもありません。

二つ目は、見た目に印象的な「色彩の変化」です。

すでに説明した各コーナーの「形の変化」は、実は材質の転換・変化を伴っていて、それぞれは独特な色合いをもっています。

もちろん、長い年月を地中で過ごした考古資料は多くが劣化していますので、必ずしも完成した当時の色彩そのものではありません。それでも、印象深い色彩の変化があり、それをやや強調することにしました。

最初の茶色を基調とした土師器から始まり、3~4世紀は緑色の銅鏡(下の写真左)や碧玉製品、5世紀は錆びた焦げ茶色の鉄製品です。かわって、6世紀になると金銀色の各種馬具や金属製装身具(下の写真右)、7世紀は中国起源の鉛ガラスの透明感のある緑色などなどです。

これらは当時の人々にも目新しい印象を与えたに違いなく、新時代の到来を感じさせたことでしょう。

以上のふたつのキーワードとは別に、日本の古墳文化の大きな特徴として、銅鏡の重視があります。

現在、日本列島では4000面以上の出土例が知られています。

これは“本家”の中国を上回るほどの出土量で、如何に当時の人々が新来の古代中国の世界観を映し出している銅鏡に魅了されていたかがわかります。

いつの時代でも、時代の変化を感じさせるものは、新しく出現した“新来”の文物です。

そこで、通史展示各コーナーの冒頭には、必ずその時代の特徴を表わす銅鏡を併せて展示しています。

左から「4.政治的社会の成熟」、「6. 巨大古墳の時代」、「7. 地方豪族の台頭」の、それぞれ冒頭に展示された作品

(左)土師器 壺 大阪府・庄内遺跡出土 橋本宗太郎氏寄贈

重要文化財 斜縁二神二獣鏡 奈良県・佐味田宝塚古墳出土

(中)眉庇付冑 山梨県・大塚古墳出土 ※11月23日(月・祝)まで

画文帯同向式神獣鏡 静岡県・奥ノ原古墳出土

(右)金銅装f字形鏡板付轡 群馬県高崎市剣崎大塚出土 高崎市臨時水道部寄贈

七鈴鏡 奈良県大和高田市西三倉堂町三倉堂古池出土

すべてのコーナーに解説も付けていますので、すでにご紹介してきた形・色の変化と、組み合わされた各種文物の象徴として(“通奏低音”のような?)各種の銅鏡も併せて、当時の人々の想いと好みの遷り変わりを感じ取っていただければ幸いです。

ところで、このような構成を展示室内でよりわかりやすく、印象的に演出することは、展示にとってもっとも大切なことの一つです。

そこで、忘れてならないのは、その実現にはパネル・展示台・展示具や照明などのトータルな空間全体のデザインが欠かせないということです。

それには各種の展示台・展示具の形状・色彩や時代毎に色分けされた天井まで届くテーマパネルなどのデザイン、メリハリの効いた照明が効果的なことを感じていただけるのではないでしょうか。

(上下ともに)古墳時代の通史展示

これらは準備段階で、当館デザイン室の研究員と議論を重ね、さまざまなアイディアが提出された結果生み出されたもので、多くの関係者の尽力で実現することができたものです。

このような点にも、是非、注目してご覧いただきたい見どころの一つです。

本展示室で、日本列島に展開した先人達が辿ってきた足跡の「物語」を、絵巻物を見るようにご覧いただければまさに本望です。

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2015年11月10日 (火)

平成館考古展示室がリニューアルオープンしてはや10日が過ぎました。

みなさん、足を運んでいただけましたでしょうか。

今回は私、品川が担当する旧石器時代から弥生時代までの見どころをご紹介したいと思います。

考古展示室は、通史展示と個別のテーマを取り上げたテーマ展示から構成されています。

壁沿いを反時計回りに見ていく通史展示が本線。

これから外れたテーマ展示が支線、いや寄り道とでもいえるでしょうか。

まずは通史展示から。

壁沿いのケースを見ると、ひと目でどの時代か分かるように、旧石器時代では黒曜石の原石、縄文時代では大形の石棒(せきぼう)、弥生時代では銅鐸(どうたく)というように、それぞれの時代を象徴する作品を各時代の目印として展示しています。

実は黒曜石の原石や大形の石棒、平成館考古展示室では初めて展示するものです。

大きさや形だけではなく、素材そのものがもつ質感にも注目してください。

黒曜石原石

北海道遠軽町出土

旧石器時代(後期)・前18000年

個人蔵

石棒

(左)出土地不詳 徳川頼貞氏寄贈

(右)山梨県富士川町平林出土 保坂長治郎氏寄贈

2件とも縄文時代(中期)・前3000~前2000年

突線鈕4式銅鐸

静岡県浜松市北区三ヶ日町釣(分寸)出土

弥生時代(後期)・1~3世紀

縄文時代は弓矢や土器が発明され、人びとが定住し始めた時代です。

この時代の土器は、縄目を使った模様をもつものが多いことから縄文土器と名づけられています。

縄文時代の通史展示では、時代の名どころとなった縄文土器の変遷をご紹介しています。

縄文土器の代表例の一つといえば火焰型土器(新潟県・信濃川流域で盛行)が著名ですが、ほぼ同じ頃に関東地方で盛行するのが勝坂(かつさか)式土器です。

縄文時代の通史展示では勝坂式土器の基準資料である東京都国分寺市多喜窪(たきくぼ)遺跡第1号住居跡出土土器を新たに展示しました。

火焰型土器とはひと味もふた味も異なるこれらの土器のなかには、蛇体表現をもつ土器もあります。

また多喜窪遺跡第1号住居跡から出土した土器は縄文時代の考古資料としてはじめて一括指定された重要文化財でもあります。縄文時代の通史展示では、千姿万態ともいえる縄文土器の造形を存分にお楽しみください。

多喜窪遺跡第1号住居跡の出土土器

火焰型土器

伝新潟県長岡市馬高出土

縄文時代(中期)・前3000~前2000年

本館1室で展示中(12月23日(水・祝)まで)

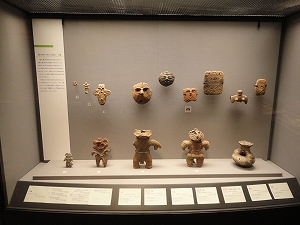

縄文時代の通史展示を見ていると、きっと土偶(どぐう)や銅鐸がおのずと目に入ってくるはずです。

その先にあるのがテーマ展示。縄文時代と弥生時代では7つのテーマ展示をご用意していますので、積極的に寄り道していってください。

縄文時代や弥生時代の実用的な道具とともに、装身具や祈り・祭りに使われた道具を取り上げています。

ときおり展示室の様子をのぞきにいきますが、ケースのガラスに鼻が触れた痕跡がしばしばついているのを発見します。

その痕跡の先にあるのはわが館でも人気者の土偶。

今回のリニューアルでは、土偶の展示している場所を、通史展示からテーマ展示へと変更しました。

新たに土偶を展示しているケースでは、これまでよりもずっと間近で土偶とその仲間たちをご覧いただけます。

縄文時代の土偶はこれまで2万点ほど発見されていますが、各時期の土偶はもちろん、後期を代表するハート形土偶や筒形土偶、山形土偶やみみずく土偶を展示しています。

ハート形土偶やみみずく土偶はみなさんにもお馴染みのもの。

新居に引っ越した土偶たちに会いに来てください。

(左)筒形土偶

神奈川県横浜市 稲荷山貝塚出土

縄文時代(後期)・前2000~前1000年

個人蔵

(右) 重要文化財 ハート形土偶

群馬県東吾妻町郷原出土

縄文時代(後期)・前2000~前1000年

個人蔵

いつも見慣れているものでも、少し展示している場所が変わるだけで印象が変わることがよくあります。

今回のリニューアルではこの銅鐸、いつも見慣れている私たちでも大きくなった? と口にしてしまうほどです。

重要文化財 突線鈕5式銅鐸

滋賀県野洲市小篠原字大岩山出土

弥生時代(後期)・1~3世紀

通称「大岩山1号銅鐸」とも呼ばれる日本最大の銅鐸で、最も新しい段階の銅鐸です。

高さ約134cm、重さ約45kgと、小学5・6年生と同じくらいの大きさでしょうか。

テーマ展示「弥生時代の祭りの道具―銅矛、銅剣、銅戈と銅鐸―」

銅鐸は弥生文化を特徴づける青銅器です。

20cm前後の小さな「かね」として誕生した銅鐸は、徐々に大きくなるとともに、鳴り物としての性格を変え、祭器しての役割を高めていきます。

当館の弥生時代の青銅器コレクションは日本随一のもの。こちらもぜひお見逃しなく。

考古展示室の作品は本館の作品と比べて、とってもはにかみ屋です。

いつもよりも作品に一歩近づいて、ゆっくりとリニューアル後の考古展示室をお楽しみいただければと思っています。

| 記事URL |

posted by 品川欣也(特別展室主任研究員) at 2015年10月23日 (金)

ほほーい! ぼくトーハクくん!

ついに、考古展示室がリニューアルオープンしたんだほ!!

待っていたほ(泣)。ずっと楽しみにしていたんだほ(号泣)。

というわけで、さっそく広報大使として考古展示室に行ってきたほ。

まずは、入口で迎えてくれるトーハクのプリンスに注目だほ。

国宝 埴輪 挂甲(けいこう)の武人

ポスターにもチラシにも1089ブログにも登場しているから、すっかりお馴染みだほ。

ケースが新しくなったから、ユリノキちゃんのハートを射止めた顔や、背中の武具や、鎧の細かいかざりまでよーく見えるほ。

そして、ここからが展示の本番だほ。

はじめの展示は「旧石器時代」(写真左)。展示室のなかはぐるりと壁ぞいに展示室ケースが並んで、最後は「江戸時代」(写真右)…。

…ふむふむ。ということは、壁ぞいに展示室を1周すれば日本の歴史がわかっちゃうんだほ!?

わんだほー! わかりやすいんだほー!

展示の方法も、もっとわかりやすくなったらしいほ。

たとえば、縄文時代の土器のコーナーでは、古いものから順番に並んでいるから、だんだん形がかわっていくのがわかるほ。

よーく見ると、いろんな形や文様があるんだほ。

時代や地域によってちがいがあったり、似ているところもあったりして、おもしろいんだほ。

おっと、縄文時代といえば、土偶センパイを忘れちゃダメほ。

土偶センパイ、おつかれっす!

トーハクのプリンセスとして活躍中の重要文化財「みみずく土偶」センパイはこちらにいます

土偶センパイがいるのは「縄文時代の祈りの道具・土偶」というテーマの展示コーナーだほ。

壁ぞいに1周できる展示とは別に、時代ごとにテーマ展示もあるんだほ。

さて、弥生時代までを見て角をまがると・・・キタ―!

埴輪(ともだち)がいっぱいだほ! 近いほ! 大興奮なんだほ~!!

リニューアルを機に、新しく展示台を作り直しました

※トーハクくんは展示されていません

そして、こっちがうわさのVIPルームだほ。中からただならぬ気配が漂ってくるほ。

国宝 銀象嵌銘大刀(江田船山古墳出土)と重要文化財 石人(岩戸山古墳出土)という、2件のためだけの展示コーナー

石人の背中には靫(ゆき/矢を携行するための武具)が表現されています。

360度見える展示、貴重です

土偶センパイにも埴輪にも挨拶をすませたし、残りはぱぱっと見るほ…なんて思った人! もったいないこと禁止だほ。

「リニューアルでいちばん変わったのは、実は飛鳥時代以降の展示なんだよね」って、研究員さんが言ってたほ。

作品もテーマもレイアウトも展示方法も、たくさん変わったんだほ。

たとえば古代の瓦は、葺き方がイメージしやすいように展示方法を変更したんだほ。

平安時代のコーナーでは、こんなかわいい像に出会えるほ。

土偶センパイや埴輪に続く、次世代アイドルを目指しているほ。

重要美術品 押出蔵王権現像

お金の展示も充実したほ。小判の金色がま、まぶしい!

奈良時代~平安時代の銭(写真上)と江戸時代の小判(写真下)

今まであまり展示されなかった作品も、実は公開されているんだほ。

石製塔婆の一種である板碑が立ち並ぶ、中世の展示コーナー。

本格的な展示も、立てた状態での展示も、今回が初めてです

他にも、縄文時代の石棒や江戸時代の慶長大判も、長期間展示されるのは初めてらしいほ。

しかも、一部の作品は約半年ごとに展示替えをするから、これからの展示も楽しみなんだほ。

ああ、見どころ盛りだくさんで、コーフンがおさまらないほ!

これは研究員さんにもっと話をきくしかないほ。

ちょっといってくるほー。

一体どんな話が聞けるのでしょう? 今後の見どころ紹介にご期待ください

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2015年10月16日 (金)

10月14日(水)、平成館考古展示室がリニューアルオープンします。

これに先立ち、10月5日(月)、報道関係者向けに展示室を公開しました。

今回は、その模様をお伝えするとともに、新しい展示室をチラリとご紹介します。

冒頭、副館長の松本伸之よりご挨拶を申し上げたあと、早速、展示室の扉が開かれます。

すると…

国宝 埴輪 挂甲の武人

群馬県太田市飯塚町出土 古墳時代・6世紀

展示室では背負った靫(ゆき)もご覧いただけます

「埴輪 挂甲(けいこう)の武人」が出迎えてくれました。

埴輪では唯一の国宝指定の作品です。

「何か見たことがあるような…?」と、特定の世代の出席者がざわめきます。

そうです、某テレビ局が1980年代に放映していた某こども向け番組のキャラクター「はに○」に、似ているのです!

それだけ埴輪界では有名な作品ということですね。

チラシでも、ト-ハクのプリンスとして活躍中です

展示室では、4人の研究員がリレー方式でギャラリートークを行いました。

考古室長がリニューアルの概要を説明した後、旧石器~弥生時代、古墳時代、飛鳥~江戸時代の各担当者が、それぞれ見どころを解説しました。

担当者それぞれが思い入れをもって臨んだ今回のリニューアル。

解説にも熱が入ります

そう、ポイントは旧石器時代から江戸時代まで、考古遺物で日本の歴史をたどれることなんです!

トーハクの考古コレクションの特徴は、時代・地域を限定しない幅の広さなんです!

しかも、教科書にも登場するような、有名で資料的価値の高い作品を多く所蔵しているんです!!

そのため、「どの時代にどんなモノがあったの?」という考古学ビギナーさんにも、「埴輪が大好き!」という特定の時代・遺物を愛する人にも、ご満足いただける展示になっています。

今後も、1089ブログで研究員が見どころを紹介していきます。

そして、トーハクのプリンスに密かなジェラシーを燃やしているあの子も…。

ぼくが広報大使なんだほ!

美術作品だけにとどまらないトーハクの魅力、ぜひ考古展示室でお確かめください。

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2015年10月07日 (水)