1089ブログ

シアトル雨がよく似合う。

約9時間のフライトの後、霧雨煙るタコマ国際空港に私が降り立ったのは、2024年2月21日2時半過ぎのことだった。晴れていれば雪を頂いたマウント・レーニア(タコマ富士)が拝めるはずだったが、陰鬱な冬空が広がっているばかり。しかも、入国審査は長蛇の列だ。

「渡航目的は?」

「旅行です。」

ところが、これで済まなかった。どこに泊まるのか、米国内に友人はいるのか、はてはお土産には何を持ってきたのか…

どうやら2017年に私がイランへ入国してから、アメリカ入国にビザが必要となったために、要注意人物と見られているのかもしれない。

入国に1時間を要した後、LLR(Link Light Rail)に約1時間揺られてダウンタウンに降り立った。波しぶきのかかるパイク・プレイスのベンチに座り、クラムチャウダーをテイクアウトして海鳥と一緒にようやく食事にありつくと、長旅の疲れもあってそのまま眠ってしまった。

はっと気が付くと、ボランティア・パークのシアトルアジア美術館前に立っていた。

シアトルアジア美術館の前で

アール・デコ様式で、大恐慌直後の1933年に建てられたシアトル美術館の原点だ。1991年にダウンタウンに新築されたシアトル美術館、2007年にオープンしたウォーターフロントのオリンピック彫刻公園とともに、市民の誇りでもある。

2020年にリニューアルされた展示は、アジアの多様な歴史、地理を一括りにせず、国境ではなく文化の繋がりを重視した比較文化的なテーマ設定が売りである。

たとえば、「テキストとイメージ」展示室では、宗教美術における「詩」「書」「画」の相互作用を東アジアとイスラームで比較する。俵屋宗達と本阿弥光悦の合作「鹿下絵新古今和歌巻断簡」とイスラーム・カリグラフィーの流麗なクルアーンが近くに展示され、アジアの書の幅広さを実感させる仕掛けである。「自然界を描く」展示室では、都路華香の屛風が中国や日本の文人画と対比されている。

このような、日本の美術館ではあまり見られない大胆な試みは、日本美術、アジア美術に日頃触れることの少ないシアトル市民へダイレクトにその魅力を訴えかけるための、シアトルアジア美術館独自の挑戦なのだ。むろん、この斬新な展示手法は全米だけでなく世界中から注目された。

ところが、間もなく閉館の憂き目にあう。

パンデミックである。

一年以上にわたる休館を経て、再開できたのは2021年5月だった。

重厚な入口を入るとフラー・ガーデン・コートが広がる。初代館長・フラー博士の名を冠した明るい空間だ。その左側に「アジア美術の果てしなき物語」展示室がある。

縄文時代の土偶、古墳時代の腕輪型石製品、古代朝鮮半島の加耶の形象土器の展示ケースに交じって、「彼」はすっくと立っていた。

群馬県太田市で出土し、約60年前にシアトルに渡った「埴輪 挂甲の武人」(シアトル美術館では「Haniwa Warrior Figure」)である。

埴輪 挂甲の武人

群馬県太田市出土 古墳時代・6世紀 アメリカ・シアトル美術館蔵

約60年間シアトルにいた「兄弟埴輪」

(注)特別展「はにわ」出品予定

持ち物や甲(よろい)の表現が当館の国宝「埴輪 挂甲の武人」と少し異なっているけれども、「兄弟埴輪」と呼んでも誰しも異論はないだろう。「兄弟である」と宣言したのは、この埴輪を日本から呼び寄せたフラー博士だ。当時、博士は他にも兄弟が3人いることなどきっと夢にも思わなかったに違いない。

国宝 埴輪 挂甲の武人

群馬県太田市飯塚町出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館蔵

(注)特別展「はにわ」出品予定

19世紀後半から日本人町が形成され、もともと日本という国に親近感を持っていたシアトル市民は、この太平洋をはるばる渡ってきた埴輪を大歓迎した。その頃、日米修好通商条約締結100周年を記念したさまざまな祝賀行事が開催されたことも後押しした。1962年に開かれ、1000万人以上が訪れたシアトル万国博覧会に関連した「古代東洋の芸術」展の目玉のひとつにもなっている。

以来、ずっとシアトルの地を離れたことはなく、兄弟が対面することもないままに約60年が経過した。

「あなたはどうしてここに来たのですか?同じ作者から生まれた兄弟が日本にいることはご存知ですか?」

「実は、私は…」

彼が重い口を開いて語り始めた瞬間、ふと我に返った。

いつしか雨も上がり、目の前には観光客で賑わうスターバックスの1号店。そして、ピュージェット湾に沈む美しい夕日がシアトルのビル街を赤々と照らしている。

ぜひ、彼を日本の兄弟たちと再会させてあげたい。

熱い思いを胸に、暮れなずむダウンタウンへと私は歩き始めた。

シアトル・ダウンタウンの夕暮れ

| 記事URL |

posted by 河野一隆(学芸研究部長) at 2024年05月31日 (金)

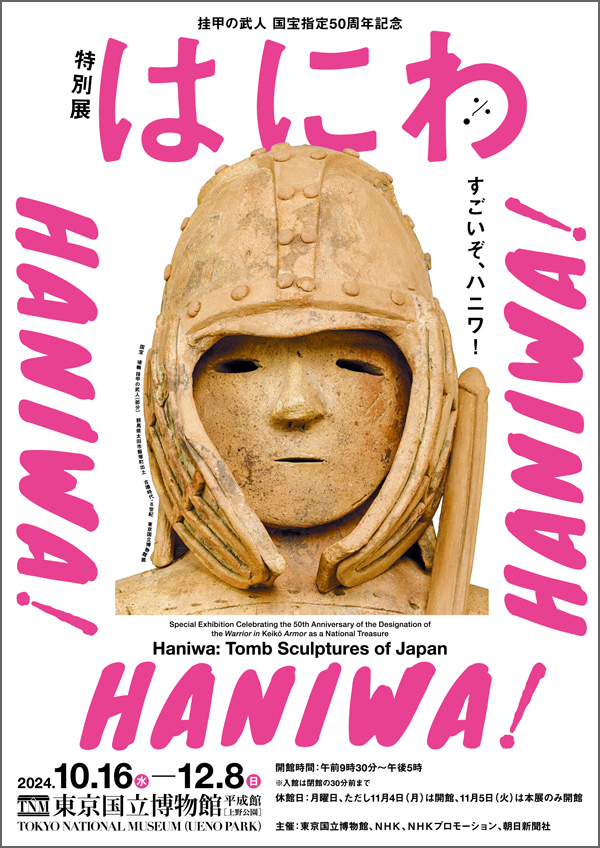

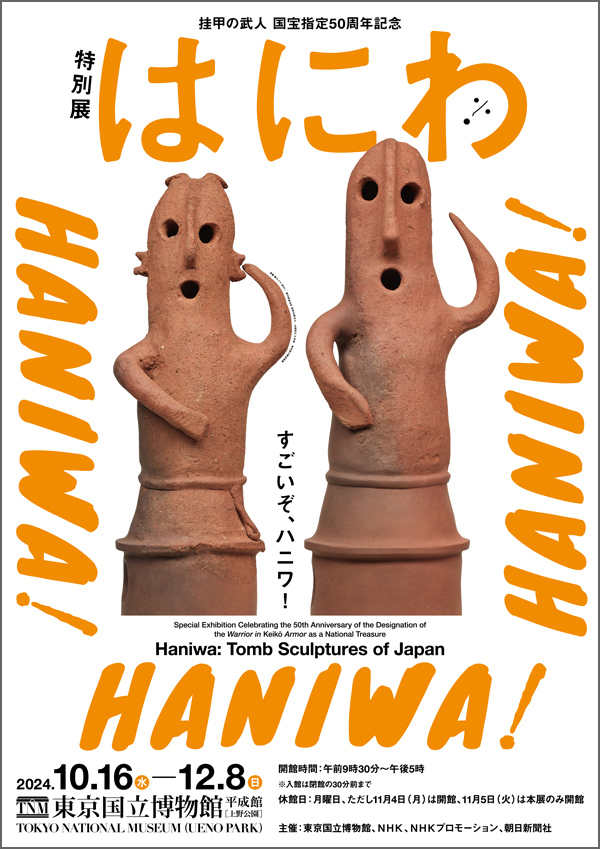

挂甲の武人 国宝指定50周年記念 特別展「はにわ」(2024年10月16日(水)~12月8日(日)、平成館 特別展示室)。

「埴輪の展覧会なんて、展示室がみんな茶色くなっちゃうんじゃないですか?」

――そんな声が聞こえてきそうです。

でも、目を凝らしてよく見てください。

何かが見えてきませんか?

この埴輪、なんだか赤みの強い部分があるような…。

埴輪 杯を捧げる女子

群馬県高崎市 上芝古墳出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館蔵

(注)特別展「はにわ」出品予定

そう、実は色が塗られていた埴輪があるんです。

とはいえ、長らく古墳の上で雨風にさらされ、土の中に埋もれていた埴輪たちの表面に塗られていた顔料は落ちやすく、追究が難しいこともあって十分には検討されてきませんでした。

もともと、埴輪は赤い色が多く使われていることがわかっていました。

国宝 円筒埴輪

奈良県天理市檪本町東大寺山北高塚 東大寺山古墳出土 古墳時代・4世紀 東京国立博物館蔵

いちばん下の段は土に埋めてしまうため、赤く塗られていません

(注)特別展「はにわ」出品予定

しかし近年、栃木県下野市にある甲塚(かぶとづか)古墳から出土した埴輪が復元された際に色の検討が行われ、鮮やかに塗られていたことがわかりました。

当館でも、国宝「埴輪 挂甲の武人」の修理・調査を行いました。

国宝 埴輪 挂甲の武人

群馬県太田市飯塚町出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館蔵

(注)特別展「はにわ」出品予定

詳細な観察と、蛍光X線分析(どのような物質が存在するか調べる装置を用いた分析)を行い、彩色の復元に取り組みました。

その成果がこちらです。

埴輪 挂甲の武人(彩色復元)

令和5(2023)年 原品:群馬県太田市飯塚町出土 古墳時代・6世紀

東京国立博物館蔵

制作:文化財活用センター

(注)特別展「はにわ」出品予定

埴輪 挂甲の武人には、白、赤、灰の3種類の顔料が使われていたと考えています。

白は白土で、白っぽい土を選別したもの。

赤はベンガラという、自然界にある鉄分に由来するもの。

灰は白土にマンガンという鉱物を混ぜたものと考えられます。

現在の埴輪に付着した黒色もマンガンで、これは埴輪が土の中に埋もれている中で表面に付着したものと考えられます。

埴輪 挂甲の武人の背面。黒く見えるのが土に埋まっている際に付着したマンガンです

埴輪 挂甲の武人が製作され、古墳に立てられた地域では土中にマンガンが多くあったらしいことがわかります。

現在では、白色と赤色はうっすらと残っているのが見て取れます。

しかし、灰色はごくわずかしか残っておらず、よほどしっかりと見ないとわかりません。

白土とマンガンはもともと相性が悪いため、はがれやすかったようです。

埴輪 挂甲の武人を解体した際の、脚(左)と沓(くつ、右)。灰色がわかるでしょうか。

当館には、他にも色を塗っていたとみられる埴輪が多くあります。

埴輪の色の研究はまだまだはじまったばかり。

これからも、埴輪の色についての調査研究を続けていきます。

埴輪 挂甲の武人の彩色復元については、三次元の模型を特別展「はにわ」で皆さまにご覧いただけます。

皆様に新しい埴輪のイメージをお届けできると幸いです。

| 記事URL |

posted by 山本亮(考古室) at 2024年05月24日 (金)

2024年10月16日(水)~12月8日(日)、当館 平成館 特別展示室で挂甲の武人 国宝指定50周年記念 特別展「はにわ」を開催します(2025年1月21日(火)~5月11日(日)、九州国立博物館でも開催)。

埴輪(はにわ)とは、王の墓である古墳に立て並べられた素焼きの造形です。

その始まりは、今から1750年ほど前にさかのぼります。

古墳時代の350年間、時代や地域ごとに個性豊かな埴輪が作られ、王をとりまく人々や当時の生活の様子を今に伝えています。

恵解山(いげのやま)古墳(京都府長岡京市)に並ぶ円筒埴輪 撮影:山本亮

なかでも、国宝「埴輪 挂甲の武人」は最高傑作といえる作品です。

この埴輪が国宝に指定されてから50周年を迎えることを記念し、全国各地から約120件の選りすぐりの至宝が空前の規模で集結します。

国宝 埴輪 挂甲の武人

群馬県太田市飯塚町出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館蔵

本展は、「プロローグ 埴輪の世界」「第1章 王の登場」「第2章 大王の埴輪」「第3章 埴輪の造形」「第4章 国宝 挂甲の武人とその仲間」「第5章 物語をつたえる埴輪」「エピローグ 日本人と埴輪の再会」で構成されます。

第4章では、当館所蔵の国宝「埴輪 挂甲の武人」を含め、同一工房で製作されたと考えられる5体の「埴輪 挂甲の武人」が史上初めて勢揃いします。

よく似た兄弟のような「埴輪 挂甲の武人」5体。うち1体はアメリカ・シアトル美術館から約60年ぶりに里帰りです。

4月22日(月)、平成館大講堂で本展の報道発表会を行いました。

まずは、主催者を代表して、当館副館長の浅見龍介がご挨拶しました。

当館副館長 浅見 龍介

続いて、本展に多大なるご支援を賜りました、特別協賛 バンク・オブ・アメリカ在日代表、BofA証券代表取締役社長 笹田 珠生様よりご挨拶をいただきました。

バンク・オブ・アメリカ在日代表、BofA証券代表取締役社長 笹田 珠生様

バンク・オブ・アメリカ様には、国宝「埴輪 挂甲の武人」をはじめ、国宝「檜図屛風」、重要文化財「五龍図巻」、国宝「鷹見泉石像」など5件の文化財修復にご支援をいただいております。

そして、本展の展示作品と見どころについて、当館の河野主任研究員が解説しました。

主任研究員 河野正訓

埴輪とは何か?から、各地域の個性的な埴輪、人物埴輪や動物埴輪の注目すべき造形など、埴輪愛あふれる河野研究員の解説でした。

高さなんと170cm。現代の神社建築にも通じる屋根の形

家形埴輪

大阪府高槻市 今城塚古墳出土 古墳時代・6世紀 大阪・高槻市教育委員会蔵(今城塚古代歴史館保管)

若き王の姿をほうふつとさせる盛装のいでたち

重要文化財 埴輪 天冠をつけた男子

福島県いわき市神谷作101号墳出土 古墳時代・6世紀 福島県蔵(磐城高等学校保管)

画像:いわき市教育委員会提供

数多くの馬具を身に着けた「飾り馬」。珍しい頭部の表現にご注目

馬形埴輪

三重県鈴鹿市 石薬師東古墳群63号墳出土 古墳時代・5世紀 三重県埋蔵文化財センター蔵

また、壇上には2体の埴輪が!

どちらも実物大です!

こちらは、当館と文化財活用センターが制作した、国宝「埴輪 挂甲の武人」解体修理後の復元模型(左)と彩色復元模型(右)です。

近年の修理と調査研究の結果、表面に色が塗られていた痕跡があることが分かりました。

本展では、最新の埴輪の研究成果もご紹介します。

埴輪 挂甲の武人(彩色復元)

令和5(2023)年 原品:群馬県太田市飯塚町出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館蔵

制作:文化財活用センター

彩色復元模型は、この日が初お披露目でした。

驚きの彩色については、本ブログでご紹介します。どうぞお楽しみに。

会場でも、またSNSでも大変話題になっていましたが、河野研究員の髪にご注目!

復元模型について解説する河野研究員

なにやら不思議な髪型ですね…

フォトセッションの様子

挂甲の武人と同じポーズで一枚。担当研究員、全員満面の笑みです

研究員の髪型ですが、古代の男性の髪型「美豆良(みずら)」を再現したカチューシャを装着しました。

(このカチューシャは試作段階のもの。販売については検討中です。)

素朴で“ユルい”人物や愛らしい動物から、精巧な武具や家に至るまで、埴輪の魅力が満載の展覧会です!

東京国立博物館では約半世紀ぶりに開催されるはにわ展、今後も展覧会公式サイトなどで最新情報をお伝えしていきます。どうぞご期待ください。

| 記事URL |

posted by 小松亜希子(広報室) at 2024年04月25日 (木)