1089ブログ

今回は長谷寺の難陀龍王(なんだりゅうおう)についてお話します。

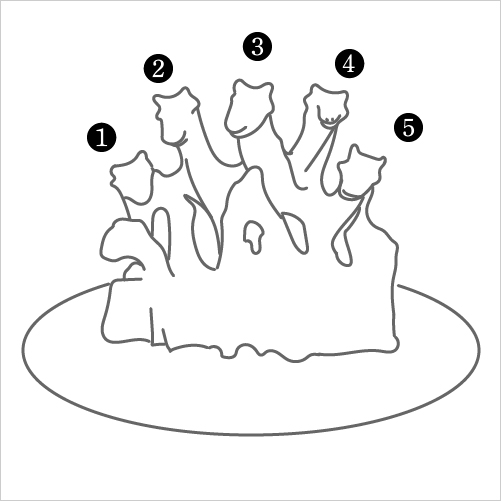

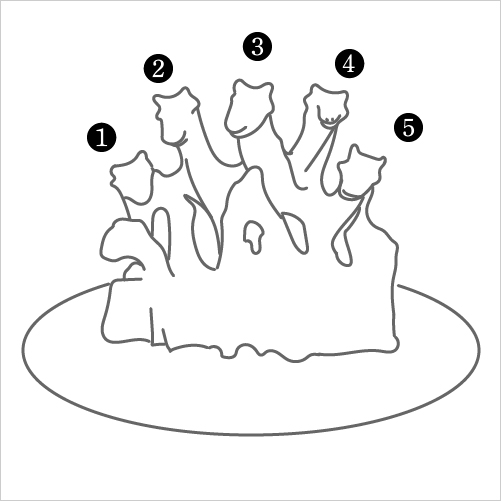

重要文化財 難陀龍王立像 舜慶作 鎌倉時代・正和5年 奈良・長谷寺蔵

「難陀(なんだ)」はインドの古語であるサンスクリット語、nandahの音を漢字で書いたもので、幸せ、喜びという意味です。幸せをもたらす龍王ということになります。インドのナーガ(Naga)は龍王と翻訳されますが、コブラのような蛇です。当館の東洋館地下11室に「ナーガ上のブッダ坐像」があります。

ナーガ上のブッダ坐像 カンボジア、アンコール・トム東南部のテラスNO.61 フランス極東学院交換品 アンコール時代・12世紀

七つの頭を持つナーガが、瞑想中のブッダを急に降り出した雨に濡れないように守る姿です。ナーガも龍も雨を降らせる力を持つと信じられました。

長谷寺の難陀龍王像に見られる我々のよく知る龍の姿は中国生まれです。

難陀龍王像は少ないのですが、千手観音の眷属(けんぞく)の二十八部衆に見ることができます。

有名なのは、京都の蓮華王院三十三間堂の二十八部衆の一体ですが、写真がありませんので当館の仏画をご覧ください。

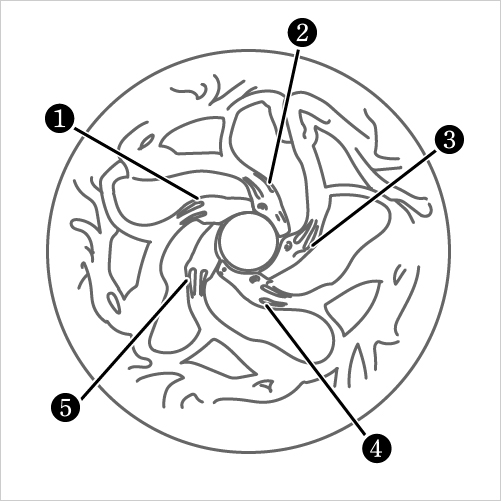

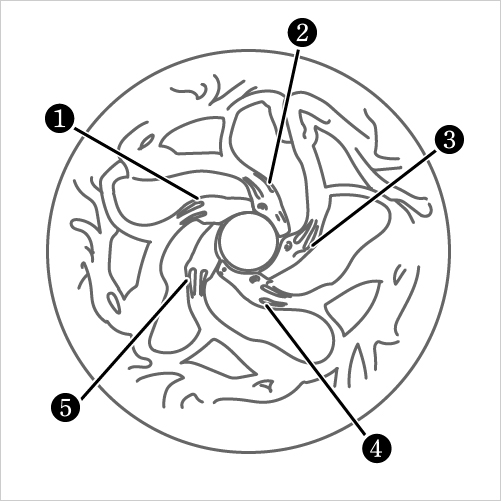

千手観音二十八部衆像(部分) 鎌倉~南北朝時代・14世紀

10月1日(火)~10月27日(日)まで(法隆寺宝物館第6室にて展示予定)

よろいを着けた武将の姿、両手を龍の体に添えています。三十三間堂の像もこれと似ており、彫像では武将の姿が主流です。

長谷寺の像は、これとは異なり、中国の役人の姿です。冠は閻魔王のものと同じで「王」と書いてあります。

この長谷寺の難陀龍王像は、おそらく鎌倉時代に中国からもたらされた画像をもとに造られたのだと思います。鎌倉時代以降の仏涅槃図には長谷寺の像に似た姿の龍王が見られます。

これと似た姿の龍王を仏涅槃図の中に見つけました。

仏涅槃図 鎌倉時代・14世紀

緑色と橙色の服の二人、龍を乗せた人が龍王です。

緑色の服の龍王の持つ物を拡大してみましょう。

金色の岩のような物を持ち、その一部が龍の頭になっています。

|

|

|

長谷寺の龍王が持つのは、お盆で、その上に岩があり、角のある動物の頭が五つ現れています。牛のようにも見えますが、龍の頭でしょう。

ナーガ上のブッダはナーガ(蛇)の頭が七つ、それに対してこれは五つです。龍王の肩の龍を入れて六つ。もうすぐもう一つ頭が出現する、という表現なのかな?と思っていたところ、

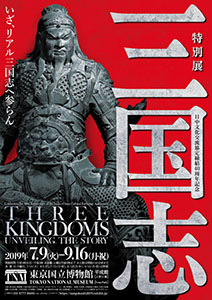

特別展「三国志」の出品作品に「五龍硯(ごりゅうけん)」があるのを見ました。

|

|

|

1級文物 五龍硯 後漢~三国時代(魏)・2~3世紀 山東省沂南県北寨2号墓出土 沂南県博物館蔵

~9月16日(月・祝)まで(特別展「三国志」:平成館にて展示中)

五龍は、中国の五行説にもとづくとか、仏教で言う五種の龍とかいろいろありますが、長谷寺の像にふさわしいのは、中国の道教、日本の陰陽道で雨乞いの時にまつるという説です。

道教の神様と同じ姿の長谷寺・難陀龍王にふさわしい持ち物と言えます。

もともと難陀龍王自体、雨乞いの本尊です。そして龍王とともに長谷寺本尊十一面観音菩薩立像の脇侍である赤精童子、別名雨宝童子も雨乞いの本尊になります。

なぜこれほど雨乞いの像があるのでしょうか?

重要文化財 赤精童子(雨宝童子)立像 運宗作 室町時代・天文7年 奈良・長谷寺蔵

奈良県の北部、中部は降水量の少ない地域で、干ばつが起こりやすいという風土です。

干ばつは飢饉に結びつきますから、昔の人々にとっては大問題です。

とは言え長谷寺本尊の脇侍が二つとも雨乞いに関わるのは、ちょっと不思議ですね。

長谷寺の下方を流れる初瀬川は大和川になって大阪湾に注ぐのですが、昔から洪水を繰り返して来たそうです。氾濫の記録は平安時代からあり、しばしば人々を苦しめたようです。長谷寺で仏像の梱包に立ち会いながら本堂に掲げてある絵馬を見ると、大阪各地から奉納されたものが多いことに気づきました。

もちろん昔からたくさんの人が住んでいる大都市大阪の人々が、霊験あらたかな長谷観音を信仰したのでしょう。しかし、それだけではなく、もしかすると大和川氾濫で大損害を受けた人々なのかもしれません。

雨乞いの本尊は雨を止めることもできますから、氾濫しないように大雨は止めてほしい、と祈ったのでしょう。

見にいらした際はブログを思い出して、難陀龍王のお盆など細かい部分にもぜひご注目ください。

| 特別企画「奈良大和四寺のみほとけ」 本館 11室 2019年6月18日(火)~ 2019年9月23日(月) |

|

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(企画課長) at 2019年08月09日 (金)

特別展「三国志」の出品作品のなかで、私のおすすめの一つは「羊尊(ようそん)」です。

一級文物 羊尊

青磁 三国時代(呉)・甘露元年(265) 1958年、江蘇省南京市草場門外墓出土 南京市博物総館蔵

この作品は、紀年の明らかな呉の青磁の代表作として知られてきた知る人ぞ知る名品。

呉は、積極的な海上交易と肥沃な土地を礎に、長江下流域から南は現在のベトナム北部のほうまで広く勢力を拡大しました。この呉で量産されたのが、青磁です。

武器だけじゃない、呉の人々の暮らしがこの展覧会を通してリアルに見えてきます。

呉の青磁、いったいどこがすごいのか?といえば、とにかくこの羊の「胸」と「おしり」を見ればわかります。

この羊、胸と臀部(でんぶ)を別々につくり、お腹の部分と前後で接合しています。

頭と脚はその後でくっつけたものでしょう。

臀部を見ると、焼成時に置いた痕跡が残っており、窯のなかで頭を上に、臀部を下にして焼いた様子がわかります。

羊尊の「おしり」に残る目跡

秀逸なのは、豊満なその胸とおしりのかたち。

いまから2000年近くも昔に無名の陶工がつくったものですが、これだけのびやかでたくましい造形力をそなえた作例はさすが中国とはいえ、唯一無二です。

圧倒的な存在感を放っています。

しかし、この作品を初めてご覧になった方は「え?これも青磁?」と不思議に思われたのではないでしょうか?

やきものの表面を覆っているはずのガラスの釉はとても薄く、草緑色をしています。

もっと薄いところは、灰茶色の胎土の色とほとんど変わらないように見えます。素朴な印象で、「青磁」とは程遠く感じられるのではないでしょうか。

三国時代の青磁はいわば、初期的な姿です。

羊尊もよく見ると、頭に孔が開いていて、お腹には羽のようなものが刻まれています。

何のためにつくられたものなのか、実際のところよくわかっていません。

ほかにも、壺の上に楼閣が立ち、犬や鳥、亀などの動物が配された不思議な「神亭壺(しんていこ)」と呼ばれるものもあります。

一級文物 神亭壺

青磁 三国時代(呉)・鳳凰元年(272) 1993年、江西省南京市江寧区上坊墓出土 南京市博物総館蔵

こうしたうつわは、みな墓に納められた「明器」と考えられています。

身近な家畜や、龍や鳳凰、さらに羽の生えた羊など空想上の動物がモチーフになったのは、当時の呉の人々の死生観や宗教観に基づくためでしょう。

そもそも、やきものは高価な金銀やガラス、玉などの器の代用品として主に墓に埋納されるためのものでした。

今日のように、清潔で軽くて丈夫な磁器が日用の飲食の器として広く人々の手に届くようになるのは、唐時代以降、ずっと後のことです。

それでも呉の青磁、じーっと見ているとなかなかしっとりと味わい深いもの。

日本では、ちょっと紛らわしいですが「越(えつ)」という地名にちなみ、唐・宋時代の越窯青磁と区別して「古越磁」、「古越州」と呼び、中国陶磁が世界的に注目を集めた20世紀初頭以来、こうした古様の青磁にも親しんできました。

トーハクの中国陶磁コレクションにも「古越磁」の一級品が揃っています。

青磁槅(せいじかく)

三国時代(呉)~西晋時代・3世紀 横河民輔氏寄贈 東京国立博物館蔵

こちらはトーハク所蔵の槅。特別展「三国志」の出品作品(作品No.115「槅」)のように、重ねて使用することもあったようです

※展示予定はございません

青磁虎子(せいじこし)

西晋~東晋時代・3~4世紀 東京国立博物館蔵

こちらは晋の頃に焼かれたと考えられる作品。具体的な用途はわかりませんが、やはり動物をかたどった不思議なかたちが目をひきます

※展示予定はございません

私は、いまから10年ほど前、呉の青磁の産地である浙江省紹興市上虞の窯跡を訪ねたことがあります。

小さな湖や小川が多く、田んぼには水牛が歩いていました。

いまは亡き祖父母が暮らしていた日本の田舎を思い出すような、親しみのある景色でした。

秋深い時期でしたが湿潤で、日が暮れる頃や朝早く街を深く覆う靄(もや)を肌で感じた時、「ああ、この空気があの古越磁を生み出したのか」と胸にストンと落ちた気がしました。

上虞にて(筆者撮影)

8月に入り猛暑が続きますが、特別展「三国志」の「羊」をご覧になって、緑深い「呉」の空気を感じてみませんか。

日中文化交流協定締結40周年記念 特別展「三国志」

2019年7月9日(火)~9月16日(月・祝)

平成館 特別展示室

カテゴリ:研究員のイチオシ、2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 三笠景子(特別展室) at 2019年08月09日 (金)

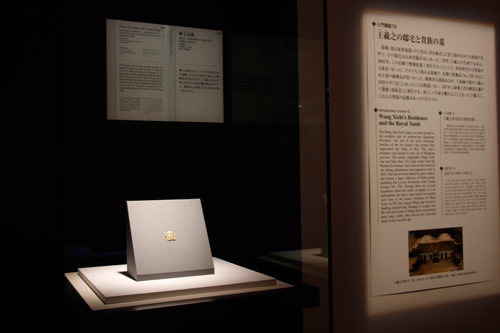

特別展「三国志」の掉尾(ちょうび、“最後”)を飾る作品の一つが蟬文冠飾(せみもんかんしょく)(作品No.159)です。

蟬文冠飾 青銅製、金 西晋時代・3世紀

2003年、山東省臨沂市王羲之故居洗硯池1号墓出土

臨沂市博物館蔵

大変小さな作品ですが、粒金を駆使した超絶技巧に驚かされる作品です。

詳細については展示室の題箋や図録解説に委ねることにします。

ここで取り上げたいのは、なぜ蟬というおおよそ冠の飾りに似つかわしくない昆虫がモチーフに採用されたかについてです。

古代の中国人にとって蟬は、「含蟬(がんぜん)」として、死ぬ時に口に含ませられた昆虫でした。

土の中で長い時間過ごす蝉の幼虫は、羽化して自由に空を飛び回ります。それを不老不死の仙人になぞらえたのでしょうか。

考古資料にも蝉の造形は枚挙に暇がありません。まさに神仙思想の賜物だったのです。

ところで蟬と同じく昆虫モチーフの造形が古代エジプトにもあります。

それはスカラベ。またの名をフンコロガシ。

当時の人々が神聖視した一種の甲虫です。

日本ではあまり見かけませんが、後ろ足を使って糞をころがすさまを、太陽が東からのぼって西に沈み、ふたたび東から現れることに見立てたのでしょう。

エジプトには顔がスカラベとなったケペル神がいたほか、数多くの護符も出土しています。こちらは不老不死というよりも死んだ後の再生に重きが置かれています。

あるいは周期的に氾濫して大地に豊穣をもたらすナイルが念頭にあったのかもしれません。

さて、不老不死か再生かという究極の問題は、人類が避けられない「死」とどう向き合ったかが結晶しています。

エジプトと中国の古代の墓に描かれた彩色壁画をみても、両者の違いは歴然です。

エジプトでは死後のさまざまな儀式と再生への道のりが主要画題の一つになっているのに対し、中国では墓の主(被葬者)が生前同様に来世でも生活する場面がほとんどなのです。

すこしややこしい言い方ですが、死を境として現世と来世とを全く別物ととらえるか、いったん仙人になるための一時休止期間と捉えるかという死生観が根底にあるのではないでしょうか。

死後の復活で思い出されるのが聖書です。受難後に復活したイエス・キリストによってすべて人間の罪が贖われることは敬虔な信仰生活を送る上で重要な教義でした。

エジプトと中国の間にあるメソポタミアでは、英雄ギルガメッシュが不老不死を求めて旅をし、叶わずに永遠の眠りにつきました。

南アメリカのアンデスでは死と生の世界はシャーマンの助けをかりて交流しました。

さらにアフリカのガーナでは、個人の人生にちなんだ棺がオーダーメイドされています。

死生観を反映したさまざまな「死のイメージ」に注目すると、人間の共通性と多様性とが時空を越えて浮かび上がってくるようです。

蟬文冠飾に戻りましょう。

この磚室墓からは9件の蟬文冠飾が出土し、その中には成人に達しない子供も含まれていたといいます。

親にとって早すぎるわが子の死はさぞかし痛恨事だったにちがいありません。

せめて来世だけでも、仙人のように世界を自由に飛び回ってほしいと願う親の思いがこの作品には結実しているのだと思います。

展示されている蟬文冠飾

日中文化交流協定締結40周年記念 特別展「三国志」

2019年7月9日(火)~9月16日(月・祝)

平成館 特別展示室

カテゴリ:研究員のイチオシ、2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 河野一隆(調査研究課長) at 2019年08月01日 (木)

特別展「三国志」では、三国志の時代(後漢時代末から三国時代)の武器も多数展示しています。

では、三国志の時代の英雄豪傑達は、どのような武器を使ったのでしょうか。

三国故事図(さんごくこじず)より、馬超(ばちょう)は渭水(いすい)にて曹操を追撃、許褚(きょちょ)が馬の鞍で矢を防ぐ様子を描いた場面

絹本着色 清時代・18~19世紀

天津博物館蔵

三国時代が終わって間もなく書かれた歴史書である『三国志』には、武器に関しては、拍子抜けするくらいわずかな記述しかありません。

『三国志』からわかるのは、弓や弩(ど)が多用されたことと、城攻めの特殊な兵器が工夫された(実態は不明)ことくらいです。

有名な武将が愛用したのは刀なのか、矛なのか、弓なのか、そうしたことは全くと言っていいほど記録されていません。

関羽が日本の薙刀のような形の青龍偃月刀(せいりゅうえんげつとう)を使ったとか、張飛が刃が曲がりくねった蛇矛(じゃぼう)なるものを用いたとか言う話は、当時の歴史書にはなく、のちの時代の創作です。

この時代の武器は考古資料から探るほかありません。

古代中国の武器、厳密には武器の刃先は、青銅製から鉄製へと進化しました。

青銅は硬いのですが折れやすいという欠点がありました。

そのため青銅製の武器は、剣のようにまっすぐに突き刺すようにして敵を攻撃します。

一方、鉄は折れにくいが柔らかいのが特徴ですが、技術の発達によって硬く折れにくい鋼鉄が作れるようになると鉄製の武器が普及していきました。

大体、前漢時代、前2世紀から前1世紀のころには、鉄剣が銅剣にとってかわります。

後漢時代の1世紀から2世紀ころになると、一点だけを攻撃する剣に代って、振り回すことによって広い範囲を効率よく攻撃することができる刀が普及しました。

三国志の時代はすでに長い鉄刀が一般化していました。

鉄刀のなかには金象嵌を施した装飾的なものもあり、鉄刀は身分の象徴でもあったようです。

一定以上の地位にある武人が、鉄刀を愛用していたことはたしかでしょう。

環頭大刀(かんとうたち)

鉄製 後漢~三国時代(蜀)・3世紀

1990年、四川省綿陽市何家山出土

綿陽市博物館蔵

三国志の時代に特徴的な武器に、鉤鑲(こうじょう)があります。

鉄製の小型の盾から鉄の棒が突き出すちょっと変わったものです。

鉤鑲

鉄製 後漢~三国時代(蜀)・3世紀

1998年、四川省綿陽市白虎嘴崖墓出土

綿陽市博物館蔵

当時の墓の石壁には、右手に刀、左手に鉤鑲をもつ姿が刻まれたものがあり、左手の鉤鑲で相手の刃を受け止め、その隙に右手の刀で攻撃したものと思われます。

鉤鑲が流行したのは短期間でしたがその理由はよくわかりません。

想像ですが、初期の鉄刀は比較的軽量で片手で扱うことができ、そのために片手でもった鉤鑲でも受け止めることができたが、殺傷力を増すため刀が重くなると刀は両手で扱わなければならなくなって鉤鑲は廃れたのかもしれないと思います。

皆様も実物を見て考えてみると面白いと思います。

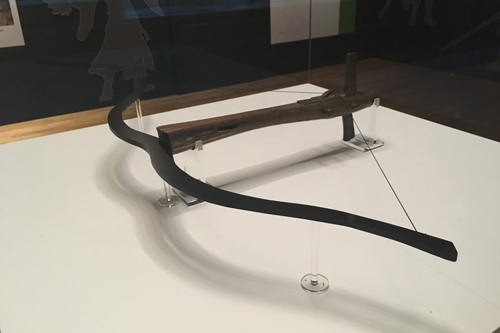

三国志の時代の武器の花形といえば、弩ということになるでしょう。

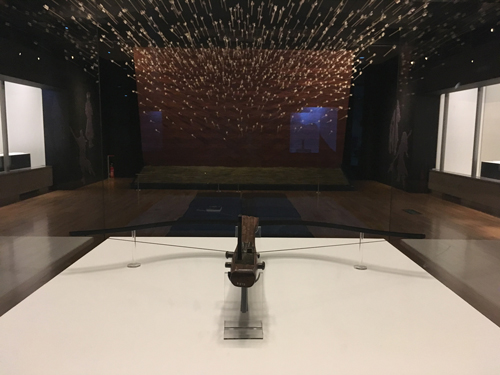

一級文物 弩

[弩機]青銅製 [木臂]木製

三国時代(呉)・黄武元年(222)

1972年、湖北省荊州市紀南城出土

湖北省博物館蔵

最近はクロスボウなどというようですが、私(60代ですが)の前後の世代の方なら「ウィリアムテルの弓」というほうが通りがよいのではないかと思います。

木製の腕の先に弓を水平に取り付け、引き絞った弦は青銅製の発射装置(弩機といいます)に引っかけておき、狙いを定めて引き金を引くと矢が飛び出します。

弩は、腕だけでなく、両足まで利用して全身の力で弦を引きます。

腕力だけで引いた弓とは比べものにならないほど強い矢を、正確に発射することができるわけです。

しかし矢継ぎ早に射ることはできず、また馬上での操作も困難という欠点があります。

『三国志』には弩についてはやや多くの記述があります。

平地での戦いでは、使いかた次第で効果を発揮したり不首尾に終わったりしたようです。

弩が威力を発揮したのは水上戦や攻城戦のように、弩を持つ兵士がさほど走り回らなくてもよい状況であったようです。

『三国志』の時代に弩が多用されたのは、水上戦や攻城戦が多かったという事情があったためでもあるのでしょう。

弩もほどなく廃れました。騎馬隊が戦いの主力となるなどの戦法の変化があったためと考えられています。

水上戦をイメージした展示空間の中に展示される弩

『三国志』には、城の攻防戦には特別な機械が導入され、曹操や諸葛亮なども工夫をした話が記録されています。

しかし残念ながら具体的な形状などは記録がありません。

近年の考古学調査で、その一端が見え始めました。

呉が攻めた魏の合肥新城(ごうひしんじょう)の遺跡では、漬け物石ほどの大きさの丸い石が発見されています。

丁寧に加工されているところをみると、専用の投石機で狙いを定めて投げ込んだものと思われます。

石球

石製 三国時代(魏)・3世紀

2004年、安徽省合肥市合肥新城遺跡出土

合肥盧陽董鋪湿地公園管理処蔵

考古学的調査の進展により、三国志の時代の武器も少しずつ確かな姿を現わしつつあります。

日中文化交流協定締結40周年記念 特別展「三国志」

2019年7月9日(火)~9月16日(月・祝)

平成館 特別展示室

カテゴリ:研究員のイチオシ、2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 谷 豊信(特任研究員) at 2019年07月25日 (木)

特別企画「奈良大和四寺のみほとけ」(~9月23日(月・祝))は連日多くの方に熱心にご覧いただき、うれしく思っています。

これから数回にわたって展示している仏像についてみどころをお話します。

最初は長谷寺の巻です。

十一面観音菩薩立像 平安時代・12世紀 奈良・長谷寺蔵

この十一面観音菩薩立像は、右手に錫杖を持ち、四角形の岩座に立つ点が特徴で、これは長谷寺本尊、10メートルを超える巨大な木造十一面観音像と同じです。この形の像を長谷寺式十一面観音像と呼びます。ただし、この像の右肘から先と岩座は後世のもの(左手も)なので、後に本尊にならって作り替えられた可能性があります。

わずかに腰を左にひねって立っています。後姿も優美です。

肩に髪束が垂れています。耳の後方から垂れ下がる部分は別材で造っていたのがなくなってしまいました。冠や、衣の下にわずかに見える腕の飾りは細かく彫刻しています。

この像を事前に調査した時、驚きました。持ち上げてみたら重いのです。やさしい顔は平安時代後期のもの。この時期の像は内部の空洞部が大きい、つまり木が薄いので軽いのが普通です(餡のない最中の皮が軽いのと同じです)。

しかし、この像は一木造でしかも内刳りをしていない(内部に空洞がない)のです。異例のことです。

それにしても重い、ヒノキではなさそうだ、と思って像の足枘(像を台座に立たせるための凸部。台座に彫った穴に差し込んで立たせる)を見ると、針葉樹ではなく広葉樹、木目から見るとおそらくクスノキです。クスノキはヒノキより重いので納得。

ただ、足枘を見るとまったく接ぎ目がないことにまた驚きました。足の先まで頭、体と同じ一つの木から彫り出しているのです。足の先は突き出ているので、別の木で作って接合するのが普通です。できる限り、一つの木から造ろうという意識があったのでしょう。

右手は肘まで、左手は手首まで、体と同じ木で作るほか、

からだの正面2段にU字形に垂れる天衣も、腕の内側は接ぎ目が見当たりません。

こうした像の造り方は、白檀(びゃくだん)製の像に多くみられるものです。白檀はインド南部、東南アジアにしか生えない香りの良い木で、大きくなりません。日本には飛鳥時代以降、中国から白檀製の仏像がもたらされました。また材木、香木としての白檀も古くから輸入はしていましたが、非常に高価で入手困難。そこで、カヤで代用することが多かったのです。これらの像を檀像と呼びます。

この像はクスノキを使っていますが、平安時代後期に造られた檀像として貴重なものとわかりました。

展示ケースに入っていますが、後ろからもご覧いただけます。

ぜひ、じっくりとご覧ください。

| 特別企画「奈良大和四寺のみほとけ」 本館 11室 2019年6月18日(火)~ 2019年9月23日(月) |

|

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(企画課長) at 2019年07月22日 (月)