- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

今回は、先の「清時代の書─碑学派─ 勃興期@トーハク」のバトンを受けて、碑学派の隆盛期についてお話ししようと思います。その前に、碑学派の立役者であり、今年生誕270年を迎えた鄧石如(とうせきじょ、1743~1805)について触れておきましょう。

鄧石如像軸 湯禄名筆 中国 清時代・同治3年(1864) 個人蔵

(台東区立書道博物館にて展示中)

中国の書の歴史は、官僚たちによって作られてきました。勃興期のブログにも登場した翁方綱(おうほうこう)や阮元(げんげん)、李宗瀚(りそうかん)たちも、超エリート官僚です。しかし鄧石如は、貧しい家の生まれでした。父に書や篆刻の手ほどきを受け、若い頃から各地を放浪し、売字売印の生活を送りながら糊口をしのいでいました。その才能を見抜いた名士たちは、鄧石如のために衣食や紙墨などを提供したり、豊富な収蔵品を自由に見せたりと、鄧石如を全面的に支援します。鄧石如もそれに応えるべく、当時ようやく脚光を浴びつつあった古碑の臨摸を通して切磋琢磨し、篆書や隷書の臨書を何百回と繰り返すことで、熟練した技法を身につけました。そして、王羲之の書とは全く異なる視点から、雄渾で格調高い書風を創出したのです。古典に基づいた新たなスタイルの篆書や隷書は、鄧石如によって打ち立てられたといっても過言ではありません。事実、後の碑学派の書は、鄧石如の書風を基盤として開花していきました。在野の売芸家だった鄧石如が“碑学派の祖”と称えられるゆえんです。

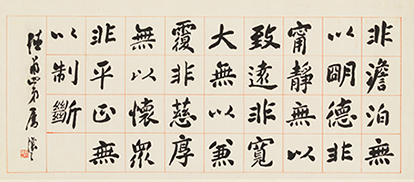

左:篆書白氏草堂記六屏 鄧石如筆 中国 清時代・嘉慶9年(1804) 個人蔵(平成館企画展示室で展示中)

右:隷書登黄鶴楼和畢制府韻詩軸 鄧石如筆 中国 清時代・乾隆57年(1792) 京都国立博物館蔵(台東区立書道博物館にて展示中)

鄧石如の偉業は、包世臣(ほうせいしん、1775~1855)を通じて、呉熙載(ごきさい、1799~1870)に受け継がれ、やがて趙之謙(ちょうしけん、1829~1884)、呉昌碩(ごしょうせき、1844~1927)へと継承されて、碑学派は全盛時代を迎えます。

包世臣は、多くの人の書法を研究していましたが、その中で最も影響を受けたのが鄧石如でした。包世臣が鄧石如と会ったのはわずか2回でしたが、晩年の鄧石如の書は最高の境地にあり、包世臣もまた鄧石如の指導を受け入れられるだけの素地が十分にできていました。包世臣は、斬新で個性豊かな鄧石如の書法を吸収し、その教えを呉煕載に伝えます。

呉熙載は10代の後半に包世臣と出会い、弟子入りしました。呉熙載は包世臣を深く尊敬し、師の方法論を順守します。包世臣は持てる知識と技の全てを、鋭敏な頭脳を持つ呉熙載に授けました。草書や行書、楷書については、包世臣自身の書風を伝え、篆書と隷書については、鄧石如の書を学ばせました。

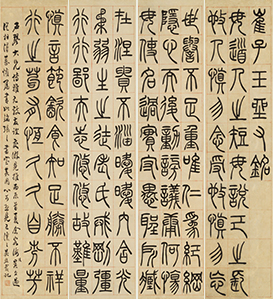

左:臨孝女曹娥碑冊 包世臣筆 中国 清時代・18~19世紀 東京国立博物館蔵(高島菊次郎氏寄贈)

右:楷書淮南子主術訓横披 呉熙載筆 中国 清時代・19世紀 個人蔵

(いずれも台東区立書道博物館にて展示中)

この2つの楷書作品をみると、包世臣の書風を、呉熙載が忠実に学んでいることがよくわかりますね。

呉煕載も鄧石如と同様、官僚となることなく、民間人として生涯を全うしました。書画篆刻はもとより、書籍の勘校、筆耕、棗刻(そうこく)などに従事し、清貧な一生であったといいます。

呉熙載の篆書や隷書は、鄧石如の書法をベースとした一つの典型をつくり、鄧石如よりも軽妙洒脱な、都会的な雰囲気の書風を築き上げました。

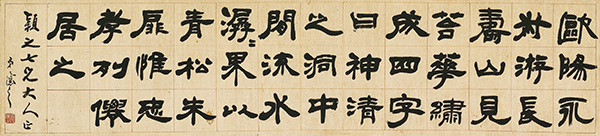

篆書崔子玉座右銘四屛 呉熙載筆 中国 清時代・咸豊6年(1856) 個人蔵

隷書文語横披 呉熙載筆 中国 清時代(19世紀) 個人蔵

(いずれも台東区立書道博物館にて展示中)

呉熙載の上品で華やかな篆書や隷書は、碑学派の隆盛をさらに推し進めることとなります。

さて、前述の包世臣ですが、彼は、阮元の著『南北書派論』、『北碑南帖論』という、石碑の拓本に価値を求めた説を継承し、それをさらに発展させた形で石碑の理論的研究を進める必要性を『芸舟双楫(げいしゅうそうしゅう)』で説きました。包世臣は書表現の理想を「気満(きまん)」に求め、それを「逆入平出(ぎゃくにゅうへいしゅつ)」という用筆法をもって具体的に示したのです。この用筆法は、北碑(ほくひ)の表現技法として実に斬新なものでした。阮元、包世臣による石碑重視、とりわけ北碑尊重の唱導が清朝後期の書壇に与えた影響は計り知れず、碑学派においては北碑を重視する傾向が強くなります。

こうした理論が先行した雰囲気の中で、今度は趙之謙のように、北碑派の主張を実践的に展開する者が現れました。趙之謙は、北魏の石刻を基とし、包世臣の気満の理想を実現すべく逆入平出の法を改良し、そこから全く新しい表現形態を樹立しました。

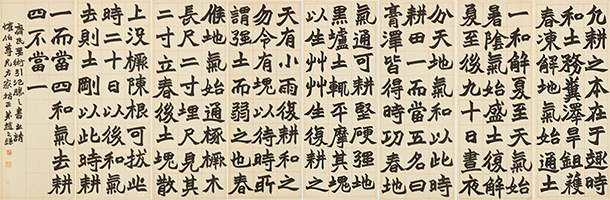

楷書斉民要術八屛 趙之謙筆 中国 清時代・同治8年(1869)頃 個人蔵(平成館企画展示室で展示中)

趙之謙のこの独自のスタイルこそが、後に「北魏書」といわれているものです。

清朝碑学派の掉尾を飾る大御所といえば、やはり呉昌碩でしょう。呉昌碩は、金文(きんぶん)や石鼓文(せっこぶん)など、古代文字の要素をとり込んだ書風が顕著です。

臨石鼓文軸 呉昌碩筆 中華民国・民国14年(1925) 東京国立博物館蔵(林宗毅氏寄贈)

(平成館企画展示室で展示中)

この篆書作品はまさにその典型であり、彼は秦時代の小篆(しょうてん)よりも古い、紀元前5~前4世紀頃の石鼓文を自家薬籠中(じかやくろうちゅう)のものとし、一家を成しました。

こうして清時代も末期になると、北碑からさらに時代を遡った殷、周、秦時代にまで書制作の資料が広く求められるようになり、書の表現は多様化しました。また金石(きんせき)の新資料が次々と発見されたこととも相まって、清朝後期の碑学派たちによる研究活動は、広範囲に及ぶのみならず、その内容も充実していきます。芸術性の追求のみを主眼としていた従来の書が深化し、文字学や金石学、考古学といった分野からの知見を基礎とした「清朝書学」が成立したことも大きな要因でしょう。これら碑学の隆盛は、書活動の制作面にも多大な影響を与え、帖学のみではなし得なかった表現も、碑学の導入によって新たな境地を開くことが可能になり、書の潜在的な表現力は飛躍的な高まりをみせていったのです。

特集陳列「清時代の書 ―碑学派―」 (2013年10月8日(火)~12月1日(日)、平成館企画展示室)

特別展「清時代の書― 碑学派 ― 鄧石如生誕270年記念」 (2013年10月8日(火)~12月1日(日)、台東区立書道博物館)

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 鍋島稲子(台東区立書道博物館主任研究員) at 2013年11月16日 (土)

- 「はにわ」 (1)

- 「法然と極楽浄土」 (1)

- 「神護寺」 (1)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 研究員のイチオシ (557)

- 催し物 (83)

- news (321)

- 特集・特別公開 (215)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (34)

- 彫刻 (73)

- 刀剣 (1)

- 書跡 (48)

- 工芸 (22)

- 考古 (77)

- 中国の絵画・書跡 (73)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (21)

- 調査・研究 (3)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (65)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (25)

- 博物館でアジアの旅 (40)

- 展示環境・たてもの (47)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)