1089ブログ

東博ボランティアデー2011で生涯学習ボランティア“完全燃焼!!”

2011年12月3日(土)・4日(日)の2日間にわたり、東博の教育普及活動の原動力となって活躍している生涯学習ボランティアの活動を紹介するイベントが開催されました。特に今回は来年4月から新たに活動していただくための新規生涯学習ボランティア募集(募集受付期間~2012年1月13日(金))の説明会も同時に行い、こちらには180人の方にご参加いただきました。初日の天候の悪さにもかかわらず2日間とも大変盛況な催しとなりました。

ボランティアというと、どちらかといえば展示室での各種のガイドが連想されがちですが、当館では「基本活動」と呼ばれる館内の各所において来館者への案内・誘導をしたり、本館2階で配布している解説パンフレット「日本美術の流れ」の印刷、講座・講演会・解説などの運営補助など、実に多岐にわたる活動において博物館事業や来館されるお客様のサポートにご協力いただいております。

そこで今回はそうした一見すると“目立たない”のですが、実はものすごく重要なこうした活動があることを来館者の皆様に知っていただきたいとの思いに加え、これから応募してみようと考えられている“未来のボランティア”の方々に、当館での活動を理解していただきたいとの思いから、現在登録されている当館のボランティアの中から“基本活動PR隊”を募りました。そしてそのメンバーによる自発的な活動として、紹介ブースの設置と、「行ってみよう!活動最前線」と名を打った活動紹介ツアーを実施しました。このツアーへの参加者も120名を超え、大変に盛況でした。応募を検討中の方たちの疑問の解消の一助になったのではないかと思います。

本館20室にはボランティアの基本活動紹介ブースを設置し、ボランティアさんが常に待機して訪れる方々に説明をしました。

活動紹介ツアー「行ってみよう!活動最前線」では未来のボランティア候補の方々が活動の最前線を見学しました。ボランティアさんが懇切丁寧に活動を紹介・説明しています。

また当館ではおなじみとなっている各種のガイドツアーやワークショップは、この2日間限定のスペシャルコンテンツで行ったものもありました。それぞれ充実した内容とともに、素敵に着飾ったボランティアさんたちの姿が活き活きとした瞬間でした。

以下の画像はその時の様子の一部です。掲載されたガイドツアー以外にも、たくさんのガイドが実施されました。

「ボランティアによるお茶会」は、「庭園茶室ツアー」とのコラボで実施。これはお茶を出す前に庭園茶室ツアーのボランティアさんが茶室「応挙館」の紹介をしているところ。

2日目は快晴。「庭園茶室ツアー」には多くのお客様が参加されました。

「こどもたちのアートスタジオ」はこの日限定の先着順での参加スタイルで実施。お子さんと一緒のご家族だけでなく、大人の申し込みもありました。

普段、ボランティアが館内で配布している「たんけんマップ」を作成・印刷するたんけんマップグループは、この日限定の特別ツアー「たんけんマップツアー」を実施。和服に身を包んだボランティアさんの気合いの入り方が違います!!

残念ながら、初日の大雨で実施できなかったガイドもございました。中止となったにもかかわらずそのガイド担当のボランティアさんたちは雨の中、東博に来館し、基本活動を行ったり他グループの活動を見守ったりしてくれました。事前に準備を進めていただけに、ちょっと後姿がさみしげだったのが印象的ですが、仲間の活躍に対する優しい思いに触れた感じがしました。

当館のボランティアさんは約160名の方が登録されており3年間の任期で活動されています。年齢層も幅広く、活動も多岐にわたります。しかし、一度に多くのボランティアさんが集まるのは年間を通じてそれほど多くはありません。そうした意味でも今回のボランティアデーは仲間が一緒に集い活動する貴重な機会でもありました。ボランティアの絆が強く結ばれ、その胸にたぎる熱き思いが、来館していただいたお客様の心に少しでも届いたとしたならば、どんなにかうれしいことでしょう。この充実感がさらなる活動の原動力となり、ひいては東博の活性化につながると私は考えています。2日間このイベントを盛り上げてくれたボランティアさんたちへ、本当にお疲れ様でした。またこうした活動を温かく見守り、そして楽しんでいただいたお客様へ、ありがとうございました。そして日ごろからボランティアの活動を支援してくれる館内の職員の皆様へ、これからもよろしくお願いいたします。

そして最後に…東博のボランティアはこれからも来館者の方々に楽しんでいただけるようにステップアップを続けていきます。来年のボランティアデーもぜひご期待ください。

| 記事URL |

posted by 高梨真行(ボランティア室、書跡・歴史室) at 2011年12月07日 (水)

いよいよ12月。

皆様、年賀状の準備はすすんでますか?

まだまだ、これからという方も少なくないかと思います。

そんな方々におすすめのコンテンツのお知らせです。

トーハクウェブサイト「ポストカード」では、春夏秋冬の季節ごとに異なるデザインのポストカードをリリースしています。

12月から2月まで、「冬」のデザインのポストカードのデータをダウンロードしてご利用いただけます。

デザインは2パターン。

1つ目のカードは、「四季花鳥図巻」(酒井抱一筆 江戸時代・文化15年(1818) )の冬のシーンを配したデザインです。

春から連続4回でリリースしているシリーズ最後のカードとなります。

2つ目のカードはこちら。

2012年の干支は龍ということで、紅白の背景に龍の自在置物を配しました。

年賀状にぴったりのデザインです。

この「自在置物 龍」(明珍宗察作 江戸時代・正徳3年(1713))は、新春特別展示の特集陳列「天翔ける龍」(2012年1月2日(月)~1月29日(日))にて展示予定です。

毎年恒例 トーハクの「博物館で初もうで」(2012年1月2日(月)~1月29日(日))では、和太鼓や獅子舞などの伝統芸能や「東博龍めぐり」クイズなどのアクティビティもお楽しみいただけます。

新年のご挨拶やトーハクの「初もうで」へのお誘いのお便りにぜひご利用ください。

カテゴリ:ウェブおすすめコンテンツ

| 記事URL |

posted by 広報室Web担当 at 2011年12月04日 (日)

浮世絵(本館10室)の部屋では、12月に『仮名手本忠臣蔵』を題材とした浮世絵を陳列することがよくあります。本年も12月の浮世絵版画は『仮名手本忠臣蔵』に関する作品で構成しています。

「忠臣蔵」というと、元禄14年(1701)3月14日、江戸城松の廊下で、赤穂藩主浅野内匠頭長矩が、吉良上野介義央に切りつけた刃傷沙汰に端を発し、翌元禄15年12月14日、家老大石内蔵助をはじめとする赤穂浪士四十七人が本所吉良邸に討ち入って上野介の首級を挙げた仇討ちを思い出すでしょう。

元禄赤穂事件と呼ばれるこの事件は、現代では「忠臣蔵」と一般に言わていますが、「忠臣蔵」は、江戸時代以来、歌舞伎や人形浄瑠璃の演目として人気を集めた『仮名手本忠臣蔵』のことです。同時代の武家社会の事件を上演することが禁じられた江戸時代、『仮名手本忠臣蔵』は、太平記の時代を舞台とし、登場人物の名前を変え、さまざまな脚色がなされて演じられました。

登場人物の名前も

浅野内匠頭は、赤穂藩の名産である「塩」にかけて、塩冶判官(えんや はんがん)。

吉良上野介は、高家肝煎であったことから、高師直(こうの もろのう)

大石内蔵助は、大星由良助(おおぼしゆらのすけ)。

その息子の・大石主税(おおいしちから)は、「ちから」を「力」として大星力弥(おおぼしりきや)。といった具合に史実を連想させる名付けがなされています。

他に、討ち入りに加わらず不忠臣とされた浅野家の家老大野九朗兵衛が、斧九太夫(おのくだゆう)、息子が斧定九朗(おのさだくろう)。絶世の美人浅野内匠頭の正室阿久利は、顔世御前(かおよごぜん)、由良助の武器調達を助けたとされる大坂の義商天野屋利兵衛は、天川屋儀平として登場しています。

今回は、歌川広重が芝神明前にあった版元有田屋から出版した全11段を12枚に描いた揃いを展示します。

冒頭の大序では、「鶴ヶ岡社前の場」が描かれています。右が高師直、刀を握って詰め寄っているのは、塩冶判官ではなくもう一人の饗応役である桃井若狭介。左に描かれたのが顔世御前。好色ジジイの師直が顔世に言い寄るのですが、若狭介が間に入って顔世を救う。邪魔された師直に悪口を言われた若狭介が刀を握って詰め寄る場面が描かれています。(以下画像は全て2011年12月11日(日)までの展示)

忠臣藏・大序 歌川広重筆 江戸時代・19世紀

二段目は、若狭介の館。右が「桃井館上使の場」で、桃井家の家老加古川本蔵の義理の娘小波と許婚の大星力弥。奥の庭では、師直との一件を聞いた本蔵が、若狭介の前で松の枝を切り落とす「桃井館松切りの場」が描かれています。

忠臣藏・二段目 歌川広重筆 江戸時代・19世紀

仇討ちが、男女の恋を絡めながら展開するのですが、そこは、『仮名手本忠臣蔵』をお読みいただくとして、今回は「忠臣蔵」に題材をとった見立絵などを多く展示していますので、それについてご紹介します。

「忠臣蔵 七段目」は、「祇園一力の場」。紫の着物を着て目隠しをして鬼ごっこで芸子と遊ぶ由良助。そこに斧九太夫一行が由良助の様子を見にあらわれます。

忠臣藏・七段目 歌川広重筆 江戸時代・19世紀

この、「祇園一力の場」の見立てとなっているのが、鳥高斎栄昌が目隠し鬼を描いた「めんないちどり」

めんないちどり(見立由良之助一力遊興) 鳥高斎栄昌筆 江戸時代・18世紀

そして、『仮名手本忠臣蔵』の七段目では、由良助が顔世からの密書を読む場面が続きます。床下に隠れた斧九太夫が、これを盗み見るのですが、それが鳥文斎栄之の「見立忠臣蔵七段目」では、女性に置き換えられています。ここに描かれているのが寛政三美人の高島おひさと難波屋おきたというのも趣向です。

見立忠臣蔵七段目 鳥文斎栄之筆 江戸時代・18世紀

そして、同じような図は磯田湖龍斎によっても描かれています。

炬燵で文を読む男女 磯田湖龍斎筆 江戸時代・18世紀

歌川国芳筆の「木曾街道六十九次之内・大井」は、木曽街道ならぬ山城の「山崎街道の場」。

では、なぜ木曽街道のシリーズとして描かれているのかというと、……

木曾街道六十九次之内・大井 歌川国芳筆 江戸時代・19世紀

早野勘平が仇討ちに加わるために必要な金を用立てた与市兵衛が夜道を山崎に急ぐ。後ろから手を上げて「オオイ、オオイ、おやじ殿」と声をかけるのが落ちぶれた斧定九朗。この後与市兵衛から金を奪うという場面である。

他にも、歌麿が自身の姿を、酒で討ち取られる高師直に見立てて描いた「高名美人見たて忠臣蔵・十一だんめ」など、さまざまな忠臣蔵浮世絵が展示されています。

(左)忠臣藏・夜討 歌川広重筆 江戸時代・19世紀

(右)高名美人見たて忠臣蔵・十一だんめ 喜多川歌麿筆 江戸時代・18世紀>

芝居では、客が不入りの時でも忠臣蔵を出せば当たるといわれるほど庶民に人気のあった「忠臣蔵」。

さて、東博での入りはいかが相成るでしょうか。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 田沢裕賀(絵画・彫刻室長) at 2011年12月03日 (土)

特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」は、2011年12月2日(金)午後、20万人目のお客様をお迎えいたしました。

これまでご来場いただいたお客様に、心から感謝申し上げます。

20万人目のお客様は、山室 彬紗さん(16歳)高校1年生です。

東京国立博物館長 銭谷眞美より、展覧会図録と孔雀風呂敷のセット・会場限定販売のベアブリックを贈呈いたしました。

右から、銭谷眞美館長、山室彬紗さん

2011年12月2日(金) 東京国立博物館平成館にて

山室さんは学校の帰りに本展会場でお母様とお待ち合わせとのことです。

なんと、お祖母様は一足先にお越しいただいたそうなので、母娘三代で鑑賞いただくことになります。

楽しみにしている作品は 「仏像」と「襖」だそうです。

山室さん、ありがとうございました。

「法然と親鸞展」は残すところあと2日、2011年12月4日(日)で閉幕です。

法然と親鸞のゆかりの作品が一同にそろうことは今後なかなかないと言われている大変貴重な展覧会です。

まだ、ご覧いただいていない方、ぜひお見逃しなく!

カテゴリ:news、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 広報室員 at 2011年12月02日 (金)

建築とは、人間の欲求からなる美・技術・環境・思想など、高度に調和、統合されたものです。 また、「時代を表す象徴」と言われ、建造物が生きてきた時代の政治や文化、思想や技術の影響が色濃く反映されます。現存する近代の建造物が「経済性」と「老朽化」などの理由によりスクラップ&ビルトされる今日において、表慶館は竣工から100年が過ぎ、重要文化財として残されている意義は大きく、この建造物をどのように使いどのように後世に渡すかは、現代の私たちに課せられた課題でもあります。

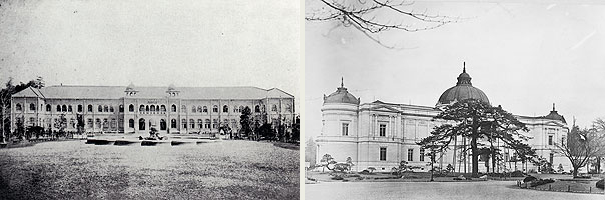

表慶館(1908年竣工、片山東熊設計)は、明治末期を代表する当時最高の技術が結集された西洋風建築です。 日本で最初に作られた美術館として知られ、関東大震災にも耐えた堅牢な建造物です。 創建当時は、現在の本館の位置に旧本館(J・コンドル設計)が鎮座し、現在とは全く違った様相をみせていたのではないかと思います。

(左)旧本館(J・コンドル設計)、(右)表慶館(片山東熊設計)

現存する図面やパースを見ると、現在のドーム形状に至るまで数案の検討がなされていたことがわかります。 どの案であっても採用されれば現在の印象とは違ったものになったことは、いうまでもありません。 帝室時代の宮廷建築として、上品であり端正な造形の外観は、イオニア式オーダー、2階外壁部分にピラスター(付柱)、欄間に彫刻装飾があり、 単純な十字形平面に対して立面は、変化に富んだ構成と美しいプロポーションが印象的です。 片山の「建築物は芸術作品でなければならない」という思想を感じさせます。

建築構造は石造のように見えますが、煉瓦造で躯体煉瓦の壁に花崗岩が張られています。 中央大ドーム(直径16.7m)と両翼左右のドームを支える構造は鉄骨造で、アメリカのカーネギー社により製造されたものです。 ドームやフィニアルをはじめとする多くの装飾は、木製の下地により形作られ、それを銅版で葺いたり覆ったりしています。

基礎工事

(左)中央ドームフィニアルの木製下地、(右)屋根部分の木下地

中央ホールは大理石が多く用いられ、床はモザイク張りで幾何学模様が美しく、空間全体は上品で重厚な印象を受けます。 中央部の大理石の柱は、1階が角柱、2階が円柱となっており、1階の重厚さと2階の軽快さのバランスが見事です。 過度に装飾を施さず、美術館のエントランスにふさわしい意匠は必見です。

右、左ともに中央ホール

東洋の彫刻・工芸・考古遺物を展示する表慶館(アジアギャラリー)は2011年12月25日(日)までで見納めです。(表慶館は一時休館。次回開館予定は未定です。)

東洋美術の作品を鑑賞された後に、100年前に造営され、細部にわたり意匠を凝らした建築空間を楽しんでみてはいかがでしょうか。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 矢野賀一(デザイン室) at 2011年12月01日 (木)