1089ブログ

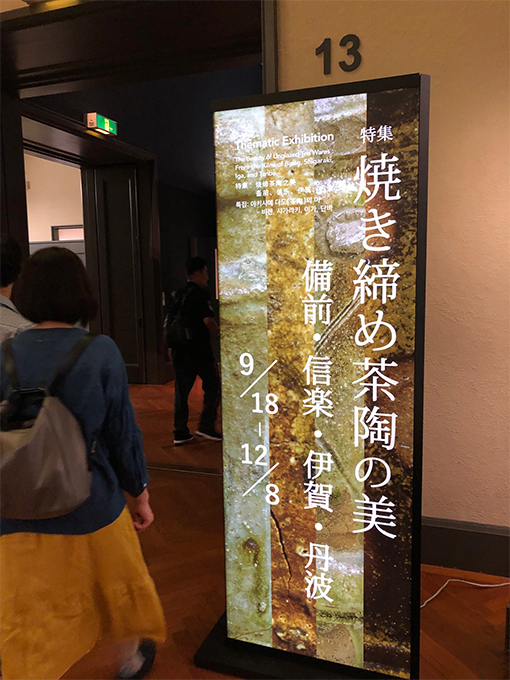

特集「焼き締め茶陶の美―備前・信楽・伊賀・丹波―」鑑賞のススメ

こんにちは。研究員の横山です。

現在本館14室で展示中の特集「焼き締め茶陶の美」、もう御覧いただけましたでしょうか。

9月の半ばに展示替えをし、秋の訪れとともに、ひとつ前の特集「やちむん―沖縄のやきもの」から展示室の雰囲気が一変しました。

さて、「焼き締め」と聞いて、皆さんどんなイメージを持たれるでしょうか。

土もの、茶色、ゴツゴツ、ざらざらとした表面…

簡単に「焼き締め」の概要、しくみをご説明しますと、焼き締めは、釉(うわぐすり)を掛けずに高温で焼かれるやきものです。

ここでいう「高温」とは、陶磁器の世界でいう「高い温度」ですので、窯のなかで焼かれる、およそ1200~1300度ということになります。

焼き締めの土には、高温になっても焼き崩れることのない「耐火度の高い」土が用いられます。

耐火度の高い土のなかには、高温で焼かれることで成分が液状となるもの(珪石や長石など)が含まれており、これらが他の細かい粒子を焼き付けて全体を強く硬くします。

まさに、「焼き締まる」わけです。

こうして、生地はガラス質の釉薬で覆われなくとも、水を通すことのない堅牢なものとなります。

日本では、中世から備前(岡山)、信楽(滋賀)、丹波(兵庫)、越前(福井)、常滑(愛知)といった窯でこうした焼き締めが作られてきました。

今回の特集では、焼き締めのなかでも「茶陶」(茶の湯の器)にスポットを当て、それらをつくりだしてきた備前、信楽、伊賀、丹波の作品をご紹介しています。

焼き締め茶陶は、茶の湯の歴史にとってとても重要です。

なぜなら、焼き締め茶陶の登場が、すなわち和もの(国内産)茶陶の登場となるからです。

室町時代後期に「侘び茶」が広まるようになると、それまで唐物(中国産)を第一としていた価値観は変化していきます。

「心にかなう」ものを選ぶことに重きを置いた「侘び数寄(すき)」の茶では、華やかな茶碗ではなく、あえて粗相な器に目を向け、取り上げていきました。

最初に茶席に登場する焼き締め茶陶は、「見立て」の器です。

穀物を入れる壺など、もともとあった日用の雑器を水指や花入に転用したものでした。

鬼桶水指 信楽 室町時代・16世紀

|

|

種壺形水指 備前 室町~安土桃山時代・16世紀

|

やがて、安土桃山時代から江戸時代の初めにかけて、茶の湯が隆盛をきわめあちこちで茶会が開かれるようになると、創意性をもった器が登場します。

扁壺形花入 備前 江戸時代・17世紀 松永安左エ門氏寄贈

|

|

耳付花入 伊賀 江戸時代・17世紀

|

展示室では、作品を通じて「見立ての器」から「創造の器」まで、変遷や違いをよく感じていただけるのではないかと思います。

本館13室「陶磁」や本館4室「茶の美術」などで複数の作品を展示する機会はこれまでにもありましたが、東京国立博物館所蔵の焼き締めがここまで一堂に会することは珍しく、なかなかの見ごたえです。

実は展示前、「焼き締めばかりがずらりと並んだらどうなるだろう、地味な感じになるかしら」と個人的に少し気がかりだったのですが、結果はむしろ逆でした。

今回のように並ぶことで、それぞれの作品が「個性」をより強調しているように感じられ、個別にみていた時とはまた違った印象がしています。作品数が一番多いのは備前窯のものですが、同じ備前でも焼き上がりの色合いに幅があり、器種も多岐にわたっていることがあらためて感じられます。

さあいざ、展示室へ!

|

|

|

ギャラリートークなどでいつもお伝えしているのですが、ぜひ「いろいろな角度」からご覧ください。

(あくまでほかの鑑賞者の方の邪魔にならない範囲で。どうぞ可能な限りぐるぐると!)

特に、焼き締めについては、窯のなかでの炎のあたり方によって、ひとつの器のなかでも異なった焼き上がり、表情を見ることができます。「火表(炎が直接当たった面)」「火裏(炎が直面しなかった面)」というような表現もあります。

|

|

|

展示室では「おや?」「いつもと何か違う?」と思われる方もいるかもしれません。

今回は、茶陶としての姿をお伝えすることに重きを置き、水指には蓋をつけて展示しました。

袋形水指 信楽 江戸時代・17世紀 広田松繁氏寄贈

|

土と炎が生み出す焼き上がりは、偶然の賜物でひとつとして同じ仕上がりになりません。 そこに焼き締めの深い味わいがあります。 いにしえの茶人はそれを楽しんで、ときに焼き過ぎてキズの入った失敗作のようなものまでも面白がって茶席に取り入れてきました。 そんな鑑賞の歴史にも思いを馳せつつ、展示室でぜひお気に入りの作品を見つけてみてください。

| 特集 焼き締め茶陶の美―備前・信楽・伊賀・丹波― 本館 14室 2019年9月18日(水)~ 2019年12月8日(日) |

|

| 記事URL |

posted by 横山梓(保存修復課研究員) at 2019年10月29日 (火)

10月14日(月・祝)より、平成館では御即位記念特別展「正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」が開幕しましたが、

本館でも10月1日(火)より、住友財団修復助成30周年記念 特別企画「文化財よ、永遠に」が開幕しています。

本館外観にはバナーを設置しています

「文化財よ、永遠に」という展覧会のタイトル、どういう意味なんだろう?と思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

皆様にご覧いただく文化財の多くは、時間の経過とともに劣化していきますが、修復をすることで長きにわたって伝えられてきました。

そして、修復には専門的な知識や技術、費用が必要です。

公益財団法人住友財団は、平成3年より、文化財の維持・修復の事業に対して国内外へ助成を行い、これまで累計1100件以上もの文化財修復に貢献してきました。

本展はこの助成事業が始まって間もなく30年を迎えるにあたり、これまで助成の対象となった文化財を紹介しています。

当館のほか、泉屋博古館(京都)(会期終了)、泉屋博古館分館(東京)(~10月27日(日))、九州国立博物館(~11月4日(月・休))でも開催されています。

同じタイトル、同時期に開催というとても珍しい展覧会です。

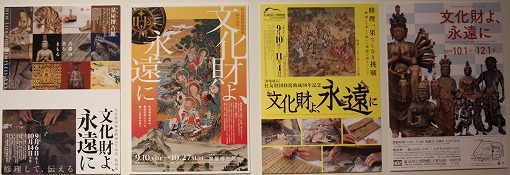

各館展覧会ポスター(左より泉屋博古館(京都)、泉屋博古館分館(東京)、九州国立博物館、東京国立博物館)同じタイトルでもそれぞれ雰囲気が違います

当館では京都と九州を除く地域の仏像などを特別5室(第1会場)と特別4室(第2会場)の2つの展示室でご覧いただきます。

第1会場はこちら。本館エントランス正面の大階段脇に入口があります。

入って右手に展示しているこちらの三尊像は、東日本大震災により須弥壇上から落下し、三体ともに全壊に近い状態となってしまいました。

そのため、破損、遊離した不安定な部材や鉄釘・鉄鎹はすべて取り外し、失われた部材を新たに補いながら接合し直しました。

また、修復の際に墨書が発見されました。

福島県指定重要文化財 釈迦如来坐像および迦葉立像・阿難立像 鎌倉時代・14世紀 福島・楞厳寺蔵

次に、展示室中央にあるこちらの千手観音像は、合掌する両手を除き、千手を四十本の脇手でみせる一般的な姿です。

お像は経年劣化により4か年かけて修理が行われました。

まず、像全体の表面に彩色が施されていましたが、これは後の時代に塗られたものであったため、

もともとの顔の表情がよく見えるよう彩色を取り除く作業を行いました。

また、脇手はすべて後の時代につくり直されたものであり、そのなかには、平安時代後期のものや江戸時代のものがあり順番を確認しながら一本ずつ取り外しました。

重要文化財 千手観音菩薩立像 平安時代・9世紀 福井・髙成寺蔵

つづきまして、第2会場です。

本像は昭和18年にフランス極東学院と当館の文化財交換で当館から贈ったものです。

阿弥陀如来立像 鎌倉時代・13世紀 ベトナム国立歴史博物館蔵

長らくその行方は不明でしたが、九州国立博物館のベトナムとの交流事業で発見されました。

また、修理中に台座に本体を固定していた接着剤を剥がして分離したところ、足裏に当館の購入時のシールが確認され、

当館から贈った像であることが確定し、76年ぶりに日本に里帰りしているお像です。

こちらの日光・月光菩薩は薬師如来にしたがう薬師三尊像で本尊は秘仏の薬師如来立像です。

両脇侍像は表面の漆箔層の剥離や虫損が著しい状態だったため、燻蒸による殺虫処置と剥落とめなどを行いました。

この修理により、江戸時代に一回、明治以降に一回修理が行われていることがわかりました。

甲良町指定文化財 日光菩薩・月光菩薩立像 鎌倉時代・13世紀 滋賀・西明寺蔵

日本の文化財の多くは紙、木、絹、漆などきわめて脆弱な素材を材料にしています。

高温多湿な日本の気候環境のなかでは経年劣化のリスクが高いため、

本来であれば一定の周期で計画的な修復が必要ですが、

時に地震、風水害などの災害により被災する文化財も出てきます。

これら修復すべき文化財は多分にあります。

また、修理の過程で作品の制作年月日が判明することや制作者などの人々の名前が発見されることもあり、

修復技術が新たな発見につながり、文化財を未来につなげています。

会場では様々な仏像を展示しています。

如来や菩薩のような穏やかな表情もあれば、明王のように力強い姿もご覧いただけます。

日本各地で大切に守り伝えられてきた仏像をとおして、文化財保護の重要さ、修復の意味などを感じとっていただけたら幸いです。

*本展は総合文化展観覧料金でご覧いただけます。

また、開催中の御即位記念特別展「正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」の当日の観覧券でもご覧いただけます。

ぜひ、正倉院の世界展と本展どちらもお楽しみください。

| 記事URL |

posted by 江原 香(広報室) at 2019年10月24日 (木)

10月14日(月・祝)、特別展「正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」が開幕しました。

皆様きっと開幕を楽しみに待ち望んでいたと思います。私も待ち望んでいました!

毎年秋に奈良国立博物館で開催している「正倉院展」をご存知の方は多いと思います。

ですが、当館で開催しているのは展覧会タイトルの通り「正倉院展」ではございません。

本展は、天皇陛下の御即位を記念し、正倉院宝物を中心とした飛鳥・奈良時代の国際色豊かな造形文化に焦点を当てた特別展です。

正倉院宝物と双璧をなす、東京国立博物館の法隆寺献納宝物をともに展示することで、正倉院宝物をとりまく造形文化の世界をより広い視野からご紹介します。

また、貴重な文化財を更なる未来に伝えるため、今なお行われる保存・修理・模造の取り組みも本展で紹介することも特徴のひとつです。

それでは展示室をご案内します。

まずは第1章「聖武天皇と光明皇后ゆかりの宝物」です。

なんといっても目を引くのはこちら。

正倉院宝物 東大寺献物帳(国家珍宝帳) 奈良時代・天平勝宝8歳(756) 展示期間:~11/4(月・休)

本品は聖武天皇の御遺愛品を中心とする宝物が東大寺大仏に献納されたときの目録です。

皆様は覚えていますでしょうか、今年1月に開催された特別展「顔真卿」で展示されていた祭姪文稿を。

唐時代の肉筆としてとても貴重なものでしたが、それよりもこちらは古いものです。

非常に整った文字からは聖武天皇が深く偲ばれていたことが想像できませんか。

全長15m弱を一挙公開することは稀とのことです。

そのほか、第1章では聖武天皇と光明皇后ゆかりの宝物として、夜光貝や琥珀が散りばめられた鏡、象牙製の碁石などを展示しています。

続いて、第2章「華麗なる染織美術」。

正倉院宝物を代表するものとして、膨大な数の染織品があります。

本章では正倉院伝来品を中心として、天平文化を彩った華麗な染織美術の世界をご紹介します。

正倉院宝物 墨画仏像 奈良時代・8世紀 展示期間:~11/4(月・休)

うわっ大きい!と思わず声が出てしまいそうな存在感です。

幅は約70センチメートルあります。「租庸調」、教科書で一度は目にしたことがあるかつての日本の税金制度ですが、奈良時代に納められていた調庸布の標準的な幅が約70センチメートルだったそうです。

なじみのある言葉を聞くと、作品にも親しみがわいてきませんか?

正倉院宝物 花氈 唐時代・8世紀 展示期間:~11/4(月・休)

こちらは羊毛を染めて圧縮し毛氈(フェルト)にした敷物です。

近代に至るまで遊牧などの文化をもたなかった日本に毛氈があることは、異国の文物が運ばれてきたことを意味するそうです。

そして、第1会場の最後は第3章「名香の世界」。

天下人が切望した香木や、そのほか香を炊く道具を紹介します。

正倉院宝物 黄熟香 東南アジア

こちらは別称「蘭奢待」(らんじゃたい)として有名な香木です。

足利義政や織田信長らがこの香木を切り取った記録が残り、切り取らせたとされる箇所には目印があります。

一度でいいから香りをかいでみたいものです。

黄熟香元禄期収納箱 江戸時代・元禄6年(1693) 正倉院蔵

隣には、黄熟香を納めるための木製の唐櫃も展示しています、あわせてご覧ください。

そして第2会場へ移動すると、第4章「正倉院の琵琶」がお出迎えしてくれます。

チラシやポスターにも掲載されている螺鈿紫檀五絃琵琶を楽しみにしていた方は多いのではないでしょうか。

正倉院宝物 螺鈿紫檀五絃琵琶 唐時代・8世紀 展示期間:~11/4(月・休)

写真では伝わりにくいかもしれませんが、とても、とても美しい琵琶なんです。

こちらは正倉院宝物を代表する優品として知られています。

背面の装飾もぜひ会場でご覧ください。細やかな装飾が琵琶の美しさを一層引き立てています。

また、同じ部屋に完成までに8年費やし今年完成した復元模造品もあります。

終わりも近づいてきました、第5章「工芸美の共演」です。

こちらの章では主に同じ用途のために製作された、正倉院宝物と法隆寺献納宝物を展示しています。

飛鳥時代から奈良時代にかけての美意識の変遷をぜひご覧ください。

第5章展示風景

そして最後の章、第6章「宝物をまもる」です。

本章では江戸時代から現代にわたる正倉院宝物の調査と修復作業に焦点をあて、あわせて博物館時代以来の当館との繋がりをご紹介いたします。

(左) 模造 螺鈿紫檀五絃琵琶 明治32年(1899) 東京国立博物館蔵

(右) 模造 螺鈿紫檀阮咸 明治32年(1899) 東京国立博物館蔵

模造を製作するためには、構造、材質、文様、技法を把握する必要があります。

模造を製作することはある種壮大な論文を書き上げるようなもので、その工程が今後の保存や修理に資することが期待されます。

このほか本章では一部原寸大で再現した宝庫、VR画像などで正倉院の雄大なスケールを体感いただけるスペースがございます。

いかがでしたでしょうか。

正倉院宝物が今もなおまもり伝えられているのは、偶然でも奇跡でもありません。

天皇陛下による勅封という管理制度を中心に、人々の努力によって宝庫と宝物がまもられてきました。

本展をご覧いただき、これからも未来の人たちに貴重な文化財をまもり伝えていくことの重要性を少しでも感じていただければ幸いです。

会期は11/24(日)までです。

※会期中展示替えがあります。

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 柳澤想(広報室) at 2019年10月18日 (金)

2020年3月13日(金)~5月10日(日)、本館特別4室・特別5室にて、特別展「法隆寺金堂壁画と百済観音」を開催します。

9月24日(火)に本展の報道発表会を行いました。

まずは当館副館長の井上洋一と、法隆寺の古谷正覚(ふるやしょうかく)執事長よりご挨拶をいたしました。

左:当館副館長 井上洋一 右:法隆寺 古谷正覚執事長

飛鳥時代に描かれた法隆寺金堂壁画。東洋仏教絵画の白眉と言われた貴重なこの壁画は、1949年の火災により大半が焼損してしまいました。しかし、焼損前に描かれた模写などが残されているおかげで、今でもその威容をうかがい知ることができます。

本展では、法隆寺金堂壁画の模写や、焼損後に再現された現在の壁画、そして日本古代彫刻の最高傑作のひとつである国宝・百済観音など金堂ゆかりの諸仏を展示します。

本展の見どころについて、担当研究員の瀬谷愛より解説いたしました。

【みどころ1】

模写と再現壁画で、かつての荘厳な姿に迫る

かつて法隆寺の金堂内には、釈迦浄土図や阿弥陀浄土図などが描かれた大壁(高さ約3.1m、幅約2.6m)4面と、菩薩たちが描かれた小壁(高さ同、幅約1.5m)8面の、計12面から成る壁画群がありました。

金堂は、修学旅行などで行かれた方も多いかと思います。堂内をよく見てみると、現在は再現壁画があり、当時の空間をイメージできたり、空気感を感じ取ることができます。が、内部が少し暗めなことと、壁画まで少し距離があることで、細部までは見ることは難しいかもしれません。

明治17年(1884年)頃に桜井香雲(さくらいこううん)が、大正11年(1922年)に鈴木空如(すずきくうにょ)が原寸大で描いた模写など、全12面のうち、本展では9面を展示し(※会期中展示替えがあり、9面が入れ替わりで展示されます)、じっくりと対峙していただけるような空間をつくります。

(※焼損した本物の壁画は出品されません。)

法隆寺金堂壁画(摸本)

【左】第10号壁 薬師浄土図

鈴木空如摸 大正11年(1922) 秋田県大仙市蔵 前期展示(3月13日(金)~4月12日(日))

【右】第6号壁 阿弥陀浄土図

桜井香雲摸 明治17年(1884)頃 東京国立博物館蔵 後期展示(4月14日(火)~5月10日(日))

【みどころ2】

国宝・百済観音、23年ぶりに東京へ!

仏像好きの皆様、お待たせいたしました。百済観音がついに東京へやってきます!

飛鳥彫刻を代表する国宝 観音菩薩立像(百済観音)は、昭和のはじめまでは金堂内に安置されていました。現在は法隆寺の大宝蔵院内に安置されています。

このお像は、江戸時代には「虚空蔵菩薩」とされていましたが、明治になって透かし彫りの宝冠が見つかり、その正面に観音菩薩の象徴である阿弥陀如来の姿が表わされていたため、「百済観音」と呼ばれるようになりました。

初心者の筆者は、やわらかな微笑みを湛えたこのお像に会えるのが楽しみで仕方ないのですが、「23年前にも見たし、法隆寺でも見ているわ」というマニアの皆様にもご納得いただけるような、美しい展示にする予定です。

国宝 観音菩薩立像(百済観音)

飛鳥時代・7世紀 法隆寺蔵

(撮影:佐々木香輔 、提供:奈良国立博物館)

法隆寺の古谷執事長は、ご挨拶のなかで、

「天変地異など大変なことが起こっている昨今、少しでも皆様のお力に繋がるようにという思いで、百済観音にお出ましいただくことになりました」とお話しくださいました。

当館蔵でも今までほとんど展示する機会がなかった壁画模写と、百済観音をご覧いただける貴重な機会です。

特別展「法隆寺金堂壁画と百済観音」、どうぞお楽しみに!

そして、法隆寺公認「百済観音フィギュア」の製作が決定しました!製作はもちろん、海洋堂さんです。

価格などの詳細は、決まり次第本展公式サイトにてお知らせします。

カテゴリ:彫刻、2020年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2019年10月13日 (日)

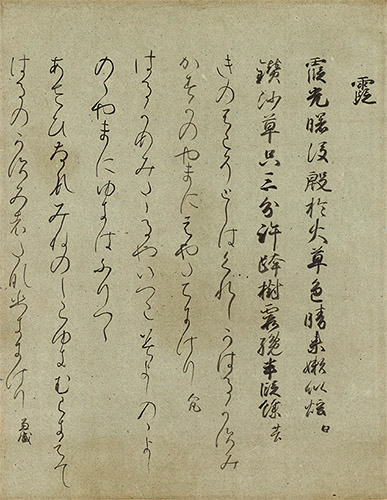

現在、本館特別1室で、特集「平安時代の書の美―春敬の眼―」を開催しています。春敬の眼、としましたが、飯島春敬(いいじましゅんけい、1906~96)の視点から、平安時代の書をご紹介するものです。春敬は、書家であり、古筆研究家であり、コレクターでもありました。その古筆研究は、現在の研究の基礎を形作っています。今回の展示は、春敬の研究からテーマを設定しました。

テーマ(1)は、「伝紀貫之筆 高野切の研究」です。

和漢朗詠集断簡(関戸本) 源兼行筆 平安時代・11世紀

これは、「高野切」(こうやぎれ)の筆者による別の作品です。「高野切」は、『古今和歌集』(こきんわかしゅう)を書写した現存最古の写本で、仮名の基本といえる作品です。伝紀貫之(きのつらゆき)筆とされますが、実際は、第一種、第二種、第三種と呼ぶ三人の筆者によって寄合書き(よりあいがき、分担して揮毫)されています。春敬は、第二種筆者が源兼行(みなもとのかねゆき、~一〇二三~七四~)であるということを、書風から研究しはじめました。その後、兼行の書状の発見により、「高野切」第二種が源兼行筆であり、「高野切」は平安時代・11世紀中ごろに制作されたことが現在は定説となっています。三人の筆者は当時活躍していたため、ほかの書もたくさん残しています。

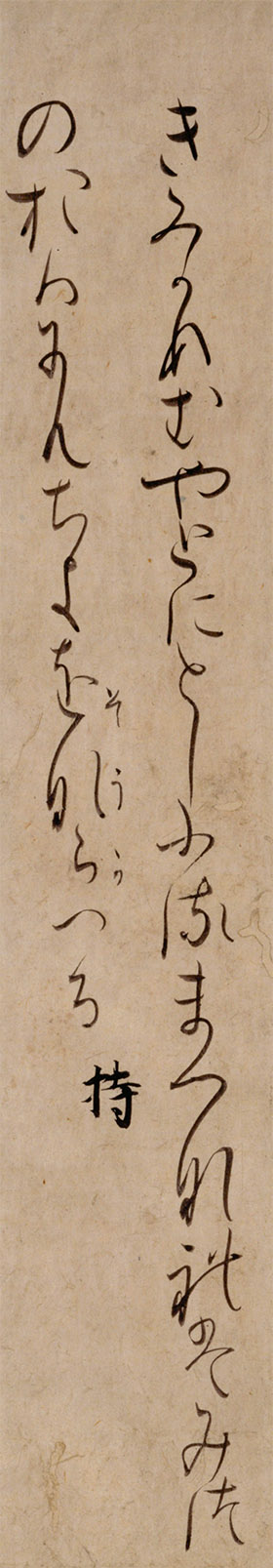

十巻本歌合切 伝宗尊親王筆 平安時代・11世紀 植村和堂氏寄贈 [展示期間:10月27日(日)まで]

次に、テーマ(2)は、「十巻本歌合、二十巻本歌合の研究」です。

歌合(うたあわせ)とは、左右に分かれて、左の和歌と右の和歌で競い合う催しで、平安時代の貴族の間でさかんに行われました。また、平安貴族は、歌合の記録の編纂をしました。それが、「十巻本歌合」、「二十巻本歌合」という歌合集成です。

十巻本、二十巻本はともに草稿本(そうこうぼん)で、清書本(せいしょぼん)ではありません。芸術性に欠けるためなのか、また、筆者が10人以上にわたるためなのか、なかなか書の研究が進みませんでした。そんな中、一念発起したのが飯島春敬でした。春敬は、この歌合集成の研究を行うにあたって、「命がけで努力」し、「悲壮な覚悟でこの研究に立ち向かった」と記しています。

そして、テーマ(3)は、「小野道風、藤原佐理、藤原行成の研究」です。

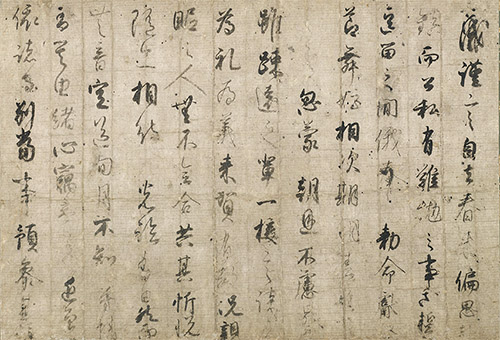

重要文化財 書状 藤原行成筆 平安時代・寛仁4年(1020)

平安時代の中期に、「三跡」(さんせき)と呼ばれる三人の能書(のうしょ、書の巧みな人)が活躍しました。その三人が、小野道風(おののとうふう、894〜966)、藤原佐理(ふじわらのさり、944〜998)、藤原行成(ふじわらのこうぜい、972〜1027)です。写真は、行成直筆の現存唯一の書状です。春敬は、道風、佐理、行成それぞれの書の研究をし、「日本の書道は、三筆時代に大きな飛躍があったが、真にその国民性を発揮したのは、三跡の時代である」と述べました。

さいごに、そのほかの春敬の研究として、「源氏物語絵巻詞書」(げんじものがたりえまきことばがき)などの珠玉の春敬コレクションや当館所蔵の古筆を、のぞきケースで近づいて御覧いただけます。春敬やその後の研究を確認しながら、平安時代の書の美をお楽しみください。

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(東京国立博物館百五十年史編纂室長) at 2019年10月10日 (木)