1089ブログ

櫟野寺(らくやじ)→トーハク、大観音の旅に密着だほ

開催中の特別展「平安の秘仏―滋賀・櫟野寺の大観音とみほとけたち」の注目は、なんといっても3mを超える像高を誇る、櫟野寺の本尊、十一面観音菩薩坐像。

台座と光背も合わせると5mを超える大きさです!

重要文化財の坐像の十一面観音では日本最大という仏像を、果たしてどうやってトーハクまで運んだの? どうやって展示室に入れたの?

ギモンの尽きない皆さまのため、トーハクくんが大観音の旅を取材してきました。

【1日目~4日目:本尊を解体】

ほ!? 観音さまを解体??

観音さまの腕と脚は、体とは別につくられているから、実は取りはずせるんだほ。

大きな観音さまだから、お堂から安全に運び出すためにはできるだけコンパクトにすることがポイントだほ。

【2日目~6日目:本尊の点検】

解体作業と一緒に、仏像にトラブルがないか、出発前の最終チェックもするんだほ。

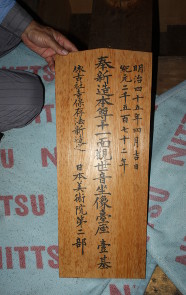

そうしたら、台座の中から箱が発見されたほ!

研究員さんによると「明治時代に本尊を修理した時、納めた箱だよ」って。

ほほー。

気になる箱の中身は籾(もみ/脱穀する前のお米のことだほ)だったことが、後日の調査で判明したほ。

お米がたくさんとれますようにって、籾を仏像の中に納めることもあったらしいほ。

再び研究員さんによると、「いつの段階で納めたものかはわかりませんが、仏像の中にあった籾を明治時代の修理の時に一度取り出して、箱に入れて、台座の中に納め直したのだと思います」って。

ほほー。

【5日目:いよいよお堂から搬出】

パーツの取りはずしがおわったら、傷がつかないように、観音さまは布でぐるぐる巻きに。

その後、さらに頑丈な箱に納めて、旅支度は完了☆

お堂から慎重に運び出していくほ。

【9日目:第1便が出発!】

とにかく大きな観音さまだから、2便にわけて東京へ。

この大きな箱のなかに、腕と脚を除く、本尊の本体が納められているんだほ。

揺れを抑えた美術品専用のトラックにのって、観音さまの本体が第1便としてしゅっぱ~つ!

その6日後、台座と光背を載せた第2便も出発したほ。

【19日目:会場への運び込み完了!】

ついにトーハクに到着!

さっそく会場に…と、言いたいところだけどだけど、作品を運び込むためにいつも使っているルートが、観音さまが大きすぎて今回は使えなかったんだほ。

なんて大きさだほ!!

「会場に運び込むのが一番大変でした」と、研究員さん。

運び込んだあとは、会場内で展示作業。観音さまの展示だけで5日もかかったんだほ。

1体の仏像を運ぶのに約20日間もかかった、まさに一大プロジェクトだったんだほ!

みんなの力を結集して開幕した特別展「平安の秘仏―滋賀・櫟野寺の大観音とみほとけたち」、ぜひ見にきてほー。

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2016年09月22日 (木)

ほほーい、ぼくトーハクくん!

9月17日(土)、ぼくとユリノキちゃんはトーハクの外に出動したんだほ(ぼくは久しぶり、ユリノキちゃんはトーハクの外に出るのは初めてなんだほ)!

その出動先は…、「第9回したまちコメディ映画祭in台東」、通称「したコメ」のオープニングセレモニーのレッドカーペット!会場は東京を代表する観光地、浅草のオレンジ通り!

今年で9回目となる「したコメ」は9月16日(金)から19日(月・祝)までの期間でトーハクの平成館大講堂を含む台東区内4箇所で、いろんな面白い映画を上映していたんだほ。

レッドカーペットには台東区長さんを始め、俳優さんや芸人さんなどたくさんの豪華ゲストが集結していたんだほ!さらにぼくとユリノキちゃんのほかにも台東区の守り神の「台東くん」や浅草オレンジ通りのイメージキャラクター「オレンテくん」なんかも来ていて一緒にレッドカーペットを練り歩いたんだほ!

初のレッドカーペット、お客さんもいっぱいでテンション上がりまくりだったほ!

服部 台東区長(中)、太田 台東区議会議長(左)と

台東区の守り神、台東くんと

浅草オレンジ通りのイメージキャラクター、オレンテくんと

浅香光代さん(右)、内海桂子さん(中)、友吉鶴心さん(左)と

ねづっちと

フジテレビアナウンサー、軽部真一さんと

フジテレビアナウンサー、笠井信輔さんと

さて、話は変わってゆるキャラ®グランプリ 2016のご報告だほ。7月22日(金)から始まった投票期間もいよいよ後半戦!現在のぼくたちの順位は…、ぼくは総合637位、ユリノキちゃんは総合893位(ともに9月21日現在)、というとっても厳しい状況になっているんだほ…。お友達のトラりん(リンク)ははるか上を行っているし、正直もう少し上に行けると思っていたんだほ。自分のうぬぼれを大反省するほ…。これからは今まで以上に直接みんなに会いにいって知名度をもっと上げていくんだほ!投票締め切りは10月24日(月)18時まで!みんなも引き続き応援どうぞよろしくだほ!!

カテゴリ:news、催し物、トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2016年09月21日 (水)

この秋、トーハクに上海博物館(上博:シャンポー)所蔵の中国の刺繡や緙絲(こくし、綴織(つづれおり))が17件展示されています。上海博物館を訪れたとしても、上海博物館で見ることができる染織は中国少数民族の衣装が中心で、清時代までの宮廷や高官の邸宅を飾っていた染織美術が展示されることはほとんどありません。あなたの目で確かめなければ信じがたい、その技の美を、10月23日(日)までトーハクで見ることができます。

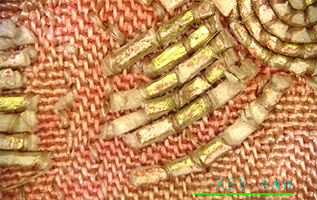

まずは、東洋館5室の中国美術の部屋にお越しください。大きな平たいケースの中に広げられるのは、元時代末から明時代初期に、寺院の壁を飾るために制作されたと考えられる壁掛です。上海博物館でも展示したことのない、初公開作品です。写真で見ると小さく感じられますが、縦194cm、横335cmもあり、文様は全て刺繡によるものです。

中央には五爪の金龍。肉太の金糸で刺繡されています。

刺繡龍八宝唐草文様壁掛 中国 元~明時代・14世紀 上海博物館蔵

同上 部分拡大

金龍の周囲には、仏教の教えの中に現れる「八宝」が美しい色で染められた絹糸で丁寧に刺繍されています。約800年も前の刺繡がこんなに色鮮やかに残っていることに驚きです。会場ではパネルで「八宝」の解説もしていますので、そのご利益を確かめてみてください。あなたにも、幸運が訪れるかもしれません。

5室を出ましたら、今度は中国絵画が展示されている8室まで上がってください。

中国には、絵画を刺繡や織物で表現するというちょっと想像しがたい手仕事が宋時代から行われてきました。私はそれを「染織絵画」と呼んでいます。8室では、素晴らしい中国絵画を、絵画的図様を卓越した緙絲の技で写した染織絵画とともにご覧いただきます。

この2つの作品、こうしてみると、絵画のようでしょう?

左:緙絲仙人図壁掛 中国 明時代・16~17世紀 上海博物館蔵

右:緙絲花鳥図壁掛 中国 清時代・18世紀 上海博物館蔵

でも近寄ってみると、いずれも織物です。日本でいう「綴織」です。

左:緙絲仙人図壁掛 部分拡大、右:緙絲花鳥図壁掛 部分拡大

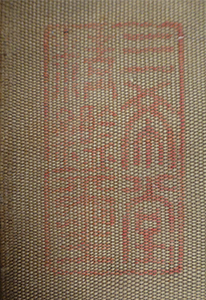

清時代の皇帝・乾隆帝も今展示されている「緙絲仙人図壁掛」を鑑賞していたのですよ。さすが、見る目あるな、と感心してしまう、明時代の名品です!

乾隆帝が特に優れた書画に捺した「三希堂精鑑璽」印が「緙絲仙人図壁掛」にも捺されています。

8室からエレベーターで降り地下1階の13室に行くと、このような「染織絵画」がずらりと並んでいます。「顧繡(こしゅう)」と呼ばれる明時代以降の伝統的な技法で刺繡された作品や、美しい色彩で織り出された緙絲の花鳥画などが見られますので、ぜひ、会場でガラスケースに額をくっつけて「えっ?本当に描いてないの?」と確かめてみていただければと思います。

東洋館13室 展示風景

このような「染織絵画」は、宋時代から行われてきたと考えられます。実際、台北故宮博物院には宋時代の山水画を写した途方もなく細密な緙絲が残されています。このような「染織絵画」は宋元時代に確立したものでしょう。明時代から清時代にかけても、以前として制作されてはきましたが、宋元時代の吉祥に関わる画題が中心となっています。明時代以降、画家たちはある意味「俗」である吉祥絵画を染織の工人の手に譲り、自分たちは高邁を気取って山水画や文人画に専念したのかしら、という印象も受けます。「裕福」「子孫繁栄」「立身出世」「長寿」と、素直な人間の願いを「吉祥」に託した染織絵画。その思いを身近に感じるとともに、会場で見なければわからない中国染織の技の美に触れていただきたいです。

展示情報

特集「 上海博物館との競演―中国染織 その技と美―」(2016年7月26日(火)~10月23日(日)、東洋館5室、13室)

特集「上海博物館との競演 ―中国書画精華・調度― (書画精華)」(2016年8月30日(火)~10月23日(日)、東洋館8室)

関連事業

スペシャルツアー 中国美術をめぐる旅―添乗員はトーハク研究員―「アジアをリードした中国の染織技術」

2016年9月28日(水)11:00~12:00 東洋館

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 小山弓弦葉(工芸室長) at 2016年09月20日 (火)

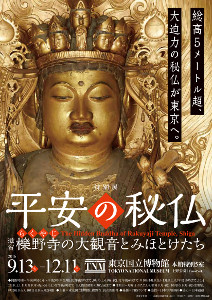

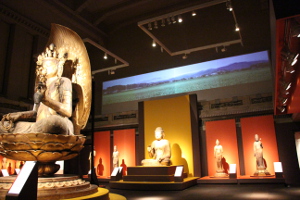

特別展「平安の秘仏―滋賀・櫟野寺の大観音とみほとけたち」が、9月13日(火)、待望の開幕を迎えました。

今回の主役は、滋賀県にある櫟野寺(らくやじ)の仏像たち。

このお寺には、重要文化財に指定される平安時代の仏像が20体も伝わります。

その20体すべてが寺外で揃う初めての機会、それが本展覧会なのです!

これだけでも大興奮ですが、まだまだすごいポイントが目白押し。

本展の最大の見どころである櫟野寺の本尊は、重要文化財の十一面観音菩薩坐像では日本最大です!

像高3.12m、台座・光背もあわせると約5.3mという大きさ。

お客様の小さな驚きの声が、展示室のそこかしこから聞こえてきます。

重要文化財 十一面観音菩薩坐像

平安時代・10世紀

滋賀・櫟野寺蔵

開幕前の展示室。人と比べると大きさがわかります

この像は、頭と胴体が1本の木から彫り出されているというのですから、元となった木の大きさを想像して2度びっくりです。

この大観音、これだけの大きさですからお寺から出るのは今回が初めて!

平安時代・10世紀につくられた像なので、1000年以上の時を経て、初めての旅にお出ましです。

旅の様子は、後日1089ブログでご紹介します。

本尊のまわりには19体の仏像が展示されています。

ぜひ、それぞれの顔をじっくりじっくりご覧ください。

何となく似通った特徴をもちながらも、非常に個性的な顔立ちの仏像ばかりで、お気に入りの1体を見つけるのも、本展の楽しみ方のひとつです。

左から:観音菩薩立像(5)、観音菩薩立像(6)、観音菩薩立像(7)

左から:観音菩薩立像(12)、十一面観音菩薩立像(17)

※すべて重要文化財、滋賀・櫟野寺蔵

※( )内は展示番号

10月3日(月)~31日(月)には、「個性派ぞろい 櫟野寺のみほとけたち」と題して当館ウェブサイトで投票企画を行います(9月30日(金)までは「博物館でアジアの旅 上海博物館の名品」の投票受付中)。

まずは展示室で実物をご覧いただき、皆様の心をとらえた仏像に、ぜひ愛の1票を!

ここまで、本展の見どころを紹介してきましたが、そもそも「櫟野寺…? 知らないし、読めないんだほ」と、トーハクくんと同じことを思った方、ご安心ください。

そんな皆様のため、仏像ファンでお馴染みのあの二人、みうらじゅんさん、いとうせいこうさんが立ち上がりました!

名づけて『「櫟(ラク)」普及委員会』。

みうらじゅんさん、いとうせいこうさんのお二人が会長を務め、「ルビをふらなくても、誰もが「らくやじ」って読めるようにしよう」と、いうコンセプトのもと、櫟野寺の魅力を発信するのが委員会のミッション。

お二人には、展覧会オフィシャルグッズの制作のほか、音声ガイドでもご協力をいただきました。

こちらもぜひチェックしてください。

開幕の前日に行われた開会式には、櫟野寺のご住職、みうらじゅんさん、いとうせいこうさんも出席されました

1人でも多くのお客様が櫟野寺の仏像に会いにきてくださるよう、そして櫟野寺=らくやじと読めるよう、今後も1089ブログで本展の魅力を紹介していきます。

どうぞお楽しみに!

カテゴリ:news、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2016年09月16日 (金)

トーハクの正門を入って右手にある、シンプルですっきりとしたモダニズム建築。

現在「博物館でアジアの旅」を開催中の東洋館です。

東洋古美術の所蔵品を展示する施設として建設が計画され、1968(昭和43)年に開館しました。

前回紹介した法隆寺宝物館を設計した谷口吉生の父で、東京国立博物館評議員でもあった谷口吉郎の設計によります。

外観は奈良の正倉院をイメージし、緩やかな勾配の切妻屋根、正面の列柱、周囲にめぐらせた庇を兼ねる大きな広縁など、伝統的な日本建築の要素が盛り込まれています。

広縁(テラス)は休憩スペースになっており、構内を一望できるスポットです。

地下1階VRシアター入口への階段を降りると、そこはサンクンガーデンになっています。

内部は、地下1階、地上5階を半階ずつ上がっていくスキップフロア構造が特徴的です。

2013(平成25)年1月のリニューアルオープン時より、「東洋美術をめぐる旅」をコンセプトにした展示構成となりました。

1室に入ると、巨大な中国の石仏とともに、5階まで吹き抜けの天井に目を奪われます。

(遠景の赤いちょうちんは現在開催中の「博物館でアジアの旅」の装飾です)

3室はエジプトの神殿をイメージ。中央にはミイラが眠ります。

大きく弧を描く青銅器の展示ケースが圧巻の5室。

リニューアルの際には、建築家への敬意を忘れず、壁のタイルや、壁や柱に付けられた照明器具についてもその意匠を継承しています。

よく見ると、横に3本のスジが入っているタイル。既存のものと色や形が合うものを新たに製作するのはなかなか困難でした。

その製作の様子は「生まれ変わった東洋館!~タイル編~ (2012年6月の記事)」をご覧ください。

壁や柱の照明器具も建築当時のものをそのまま使用。内部をクリーニングし、光源をLED化しました。

外観に派手さはありませんが、一歩、足を踏み入れると崇高な建築空間が広がります。

ゆったりと旅行気分で、アジアの悠久の美に思いをめぐらせてみてはいかがでしょうか。

最上階から眺めると、神殿のようにも見えてきます

カテゴリ:展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2016年09月09日 (金)